在家德看来,书法实践中应该始终磨炼和坚持对“线条、笔墨”质量的追求。线条是书法艺术的精髓,是寄托作者心情与性情的重要元素。一幅好的书法作品,首先应当在笔墨线条上具有诠释生命体以及精神世界的特点。

五六年前,在成都市文联组织的一次外出采风活动中,我认识了李家德先生。几天的交往下来,家德为人的热情直率,办事的细心周到,说话的直白豪放而又略带幽默感,让我对他有了很好的印象。加之他在笔会现场书写,其娴熟的笔法、章法的驾驭能力,深厚稳健的笔墨功夫,鲜明的创作个性,使我对他的为人与书法更加有好感。此后,我们交往渐多,在省市书协、文联及有关单位组织的各种书法活动中都有交集。有人说,在成都书法圈,常常都有李家德的身影或作品示人,这是对他书法活动能力与人脉圈的充分肯定!

去年是家德满花甲之年,他本欲搞个展览,嘱我为他写上几句话,我很乐意,但却迟迟没能动笔,一是因年底事务多,总是干扰我的写作激情;二是我与家德兄虽然见面较多,聊得也很投缘,但我们更多聊的是生活与艺术琐事,正经于他的书法学习之路与艺术追求等内容聊的却不多。我需要慢慢梳理一下他的书法学习与创作经历、书法观念,了解他的为人、为艺之路,或许文章写起来才会更丰满。近期,家德兄发给我一些作品和别人的点评文章,有临摹作品,但更多的是不同时期的创作。从秦汉石刻到晋唐法帖、明人书迹,各种风格类型皆有,也有前些年何应辉先生、刘德扬先生、李华先生以及近期何开鑫先生等为他所写的短评或序言。通过阅读这些作品与文字,使我对他的认识更加丰满和立体化。

家德兄书法出道很早。中学时代,他就跟随蜀中名家白允叔先生习字,并以“字”写得好且文科成绩突出被周围的人称许。高中毕业时,因为文科擅长却偏偏去考理科,就差那么几分而至高考落榜。但却因为书法特长,很快成为成都市东城区文化馆的少儿书法教师。要知道,那时全国书法刚刚开始复兴,能从事书法教学者可谓凤毛麟角,现今很多大腕儿那时书法才刚起步,或者还从事与书法无关的职业。几年以后,随着全国兴起经商潮流,1987年,家德兄开始“下海”做生意。他在成都春熙路、东御街一带卖电器,生意则北至满洲里,南下广州深圳,足迹遍布大半个中国。特别是在满洲里从事边贸都是“大生意”,但他却没有坚持下去。后来他回到成都在一家外企任职,随后又涉足房地产行业。不过,无论“下海”经商还是从事企业管理,一段时间后,他还是舍不下书法,重新又回到书法圈。或许书法才是他的最爱,或许他命中就是一名艺术家。1999年,他问学于蜀中书法名宿谢季筠先生门下,续上了中断12年的书法之路,从此笔耕不辍。2008年,他又有幸成为何应辉书法研修班学员,并连任“班长”至今。一方面为同学们学习服务,另一方面便由此常常侍奉陪伴在何应辉先生左右。

这些年来,何老外出参加各类活动几乎都由家德护送,何老的一些生活琐事、生病时寻医问药也大多由家德操持陪伴。他对老师的尊重,不仅仅是在学术、技法上,更主要的是表现在他平常对老师的关心问候无微不至。尤其是何应辉先生近两年体弱多病,每逢老师有困难,都是由家德兄亲自陪伴,亲自处理,寻医问药,照料起居;先生康复后,也经常由家德去陪着散步。这些行为是发自于其内心深处对老师的崇敬,只是如同家人般的呵护,没有时下一些人的功利行为和作风。

从家德兄的工作与生活经历看,其人生之路非常丰富,但几十年来他的心却始终在书法上,无论是从事电器生意还是房地产业,这些在外人看来都是非常赚钱的行业,但他却大大咧咧,不以为意。风风火火一段时间后,他又重新回到书法圈,一边踏踏实实当学生,进行深入的探究和思考;一边也成为了学生们口中的“李老师”,将书法之正解传授给正在路上和刚刚起步的书法爱好者们,成为一位职业书法人。

家德兄平常说起话来慢条斯理,中气十足,信心满满。尤其是一说到书法,他总有聊不完的话题,谈不完的故事,激情四溢。书法圈很多朋友对家德都是同一感觉:很性情,讲义气,有豪气,率真,和朋友肝胆相照。无论是朋友交往,还是经商创业,又或者是专业学习,他都是真心诚意,甚至给人感觉是一个外表比较粗犷而内心温柔的人。他一贯心态好,生活中对待朋友也很细心,即使生活中偶有小失落与不悦,他也总是很快就翻篇,给人的印象中总是自足自乐,阳光大气。

家德兄书法师出名门,尤其在何应辉先生的悉心指导下,他的书法无论是观念还是技法都有飞速进步。其观念守正拓新,站位高,取精用宏,视野开阔,而其技法则直取老师神髓。

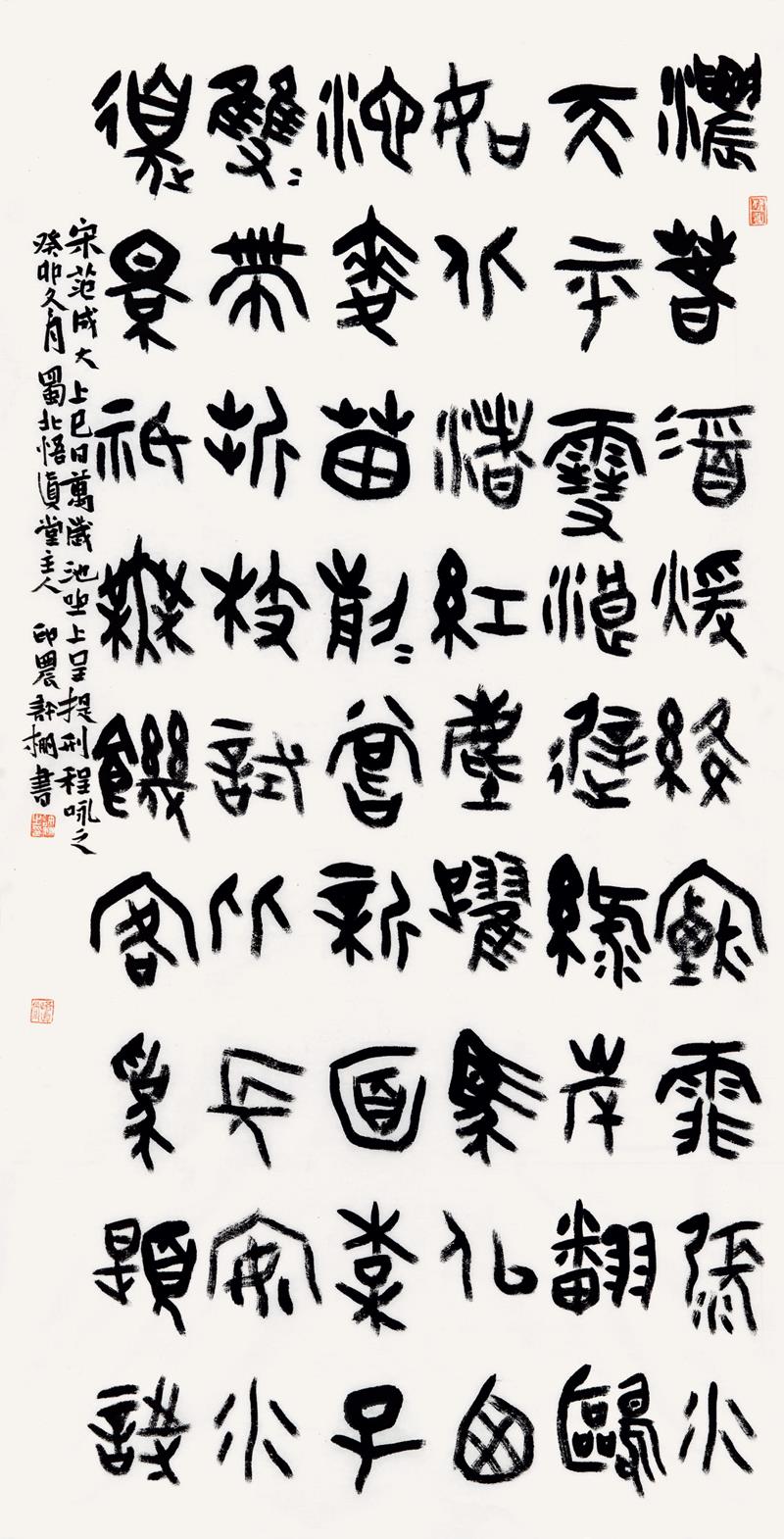

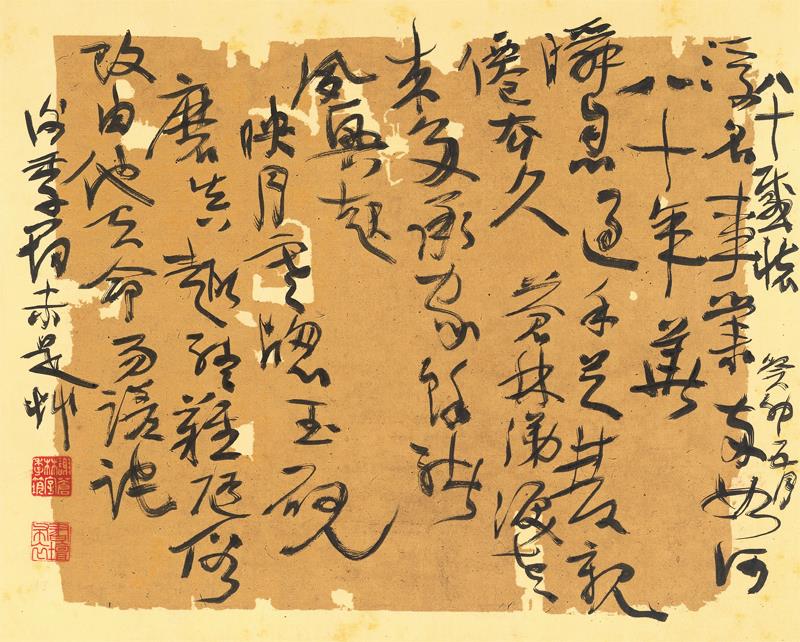

在家德看来,书法实践中应该始终磨炼和坚持对“线条、笔墨”质量的追求。线条是书法艺术的精髓,是寄托作者心情与性情的重要元素。一幅好的书法作品,首先应当在笔墨线条上具有诠释生命体以及精神世界的特点。在初学书法者眼中,比如行、草书,往往看起来就是一个面孔,但其艺术精髓、姿态变化造型则全然在于笔墨与线条之中。家德认为,线条质量的最高追求可用“刚柔相济”来凝练,由几分柔、几分刚的变化即可带来万千姿态。“和而不同,违而不犯”才是书法的最高境界。在书法创作中家德也正是这样践行的。关于书法临帖,他认为,这么多年来自己虽然临习过上至秦汉、下至明清诸家的众多经典书法作品,但他对经典碑帖的临习,其根基却在篆隶上。他善以篆隶书来探究书法艺术之魅力和练习基本功,从“二王”至宋元明清、民国时期的各种手札、文稿中去追摹笔法、笔意,从而使其书法的线条质感与结构章法达到充分的自由度和抒情性。家德还认为,书法与音乐等姊妹艺术紧密相关。为了体会书法之意境与节奏感,在写字时,他总是喜欢播放相应旋律、基调的音乐,以此找到音乐与书法的契合点。他认为,一幅好的书法作品必须有聚散、疏密、起伏、枯润、雄肆、轻柔等多种元素,犹如音乐一般。在他三十多年的书法实践中,他始终保持对书法技艺精进磨练的热情,对经典碑帖的琢磨领悟,注重书法理念的提升与转换,而其核心则在于一个“悟”字。

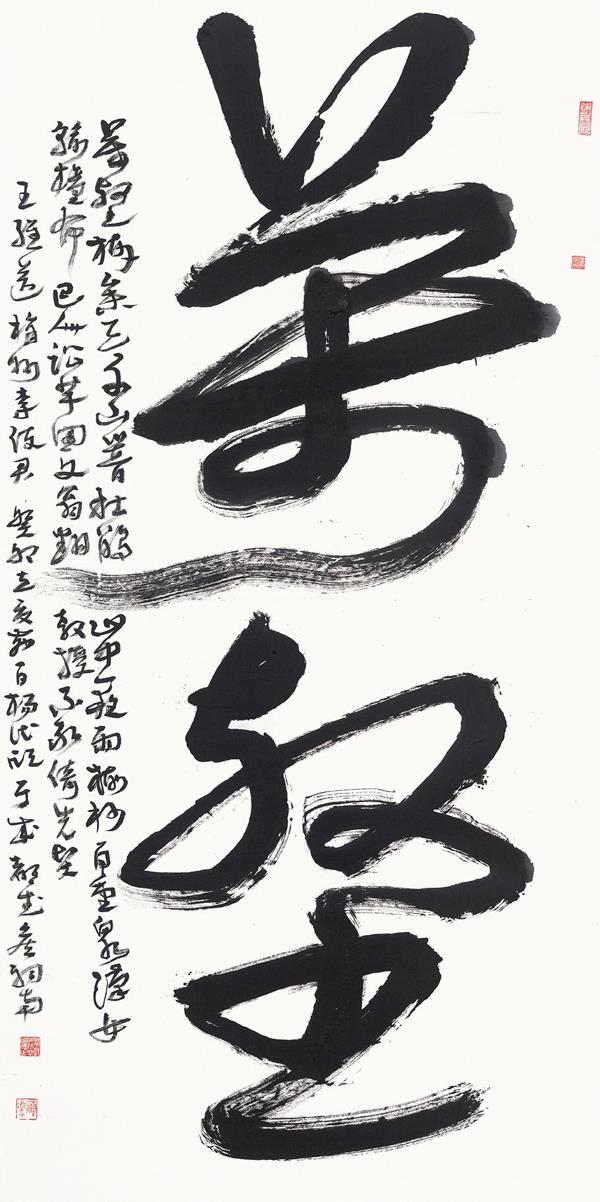

在个人书法风格表现上,他一贯坚持雅健、醇厚、自然的个性风格,不为浮躁、造作、取巧的时风所动,创作中始终保持着平和的心态。虽然这种路程并非一蹴而就,但他却时时以此为戒,始终秉承着“艺无止境”的原则,在深入把握艺术形式与技法的同时,进一步拓展到从心到手挥洒的从容与统一。他的书法以汉魏碑刻为基,以明清行草书为变,碑帖融合,体现帖学在行草书上如何吸收碑的厚度;他时刻把握“文与质、生与熟、拙与巧、变与常”等辩证关系,最终塑造出了个人风格。在他的书法创作追求中,他认为,书法创作就是要把个人内心深处的艺术本真和艺术性情演绎到位,绝不能矫揉造作,更不能媚俗取巧。无论是尺幅斗方,还是长篇巨作,都应是出自本性慧心,洋洋洒洒,自由自在。所以,正是他对书法的正确认知和正确态度,使他心中对书法的领悟得以融会贯通。

这些年来,他一直坚守己道,在传统经典碑帖里扎扎实实临帖,扎扎实实吸收,不为浮躁、造作取巧等时风变化所动,也不追形势、赶时髦,而是踏踏实实走自己的路,从而体现出了高古、朴厚、雅健、自然与率真相融合的艺术特色。

我们可以从他近几年所创作的一些作品来看看。比如,他临摹的汉碑《杨淮表记》《张迁碑》《袁安碑》等,用心提炼了汉碑中或质拙粗放之雄肆,或宕逸疏旷之豪迈。他的字豪放大气而不粗率,但仔细看他的用笔,非常精到。尤其是一些起笔、收笔的小细节,做得很到位。其临摹的《怀素小草千字文》《书谱》等,作品也不是依样画葫芦,徒求外表,而在骨子里追求线条的厚实古朴。所以,这些小草书看似线条厚实,却仍然非常灵动,细节交代得很清楚,很有趣味性。他所写的金文,线条厚实、圆劲饱满,但同时也非常注重造型意味,善于把厚重与凝重、稳健、雅致等几方面元素很好地融合在一起。他的行草书更是如此,点画厚重、质朴、泼辣,一些细节表现却很精致,仍然具有很高的技法性。所以,家德的作品看似外表粗朴,实则细腻精彩,很有个性,耐人寻味。

多年来,家德兄一直保持着旺盛的书法创作精力,无论省、市还是全国性展览,他都积极参与,而每次参展的作品,面目都有所不同。可见他艺术风格的宽泛性和其高超的把握能力,这是一个艺术家不可缺少的优秀品质。何开鑫先生认为家德的作品有朴厚、灵动、统一三大突出特点,“笔毫灵动朴且稳,一任心机指汉唐。”家德的草书中那种疏密张弛中不乏散淡、曲直、腾挪,善于把控,在晋唐草书中不断磨合和淬炼,创造出了草书的丰富表现性。特别是近年来,随着年龄的增长,阅历的增加,他笔下那自然舒展而又冲和散淡的风格,显示其艺术已经达到“从心所欲而不逾矩”的境界,这是一种大自然、大自由的最佳艺术状态。何应辉先生也认为,在风起云涌的现实社会中,在拜金如潮的社会风气中,李家德能放弃商业而选择书法人生,“远利近艺”,实属难能可贵。他对书法线质的追求,对书法雅健、醇厚、自然的个人追求,不为时风所动,始终保持着平和的心态,这都是非常难得的艺术品质。我们都共同期待家德先生在书法道路上更充分地实现个人的人生价值。