山川无言,只有蝴蝶能读懂时间的唇语。映铮就像一个扑蝶者,善于发现万物的诗性,作品中具有“物我同生”的通感。因物的“陌生化”,导致物与物的交错产生格外的诗意。

没有时间作证,再多的隐喻也构不成诗。映铮深谙个中奥妙。

相对明喻而言,《时间的隐喻》所指“隐喻”,是映铮抠出她的前半生感悟,细细揉捏自己的智力维度、感觉维度、感情维度和想象维度而凝成的文本与语境,就像鹊翎以拱桥的形状横布天空。在映铮的这部诗集中,时间没有外形,却已隐入肉身。她借助时空特质,巧妙进行“语言运转”,在时间和空间元素中轻盈穿行。

四季轮回、万物生长,必然性与或然性共存。映铮遵循自然“天道”,首先从二十四节气的时令、气候、物候中探微取经,窥其堂奥,找出对应节气的二十四个词及其“隐喻表达”背后的认知理据,以托寄与咏物的方式,转喻成时间的语式和语场,激活《二十四集山长水阔》的汉诗韵律,构成了一种自带惊艳感的审美气象。在映铮的笔端,时间有其放大、缩小、组合、整理的作用,一年中的二十四个时节,不过是弹指间。“我打开冰箱敲开坚硬的冰/取出藏在里面柔软的梦/我应该放它在田野、山坡、草丛和树梢撒欢”(《立春,我作了春光乍泄的帮凶》)。某个凌晨,映铮打开封藏起来的物事,倾听、万籁之声、银河奔流之声以及穿越又一季的风雨,使时间倏然膨胀,变得活络与充盈。

空间是界定时间的钟摆,映铮需要营造出文本空间感,来感应时间律动。时间在她面前铺展宽阔的“语域”,那些承载空间的物象便逐渐涌现:“谷雨”来临的“11点18分,春夏完美交替/桑葚一探身,桐花就泄露了心事”;“白露”附身在“时间深处的香里,藏好了暖风和细语”;“寒露”慢慢地“拾捡起时间碾压过的黄金、灰烬和骨骼/燃起熊熊大火,煮熟一季霜雪”;“冬至”零距离剖析“一窗寒雨提着宿命的隐喻/掩护冻雪攻城的秘密”;“大寒”悄然“剥开结霜的柿子/准备消解它丰饶的初夜。”此刻,时间偏移牛顿古典力学的星系,已不再是“单向射线”,而变成不断扩张的圆弧体。下一个春天,巴茅草又会在耳边疯长。时令不断更迭,无休止地衍生出更多的时间,季节始终参照自然规律进行良性循环。

时空意识渗透在映铮的文本里,她不断尝试以空间隐喻来表达时间。如《三八蓄满露水的风烟》等诗章,同样通过视觉意象来暗示心境。她以“节庆”为对象,把视觉、知觉以及空间意识寄放于时空联想,用“三八”“端午”等具体化的词汇,来表达“抽象化”的时间,使无形的时间化为她触手可及的“物证”。

映铮以女性特有的精致、细腻和坚韧,致力于灵性价值和超验之维的探询与求证。乍看之下,《时间的隐喻》所抒发的一切,是时间化为“精神指引者”烙在她身上的印迹。映铮一再表明:“要找出时间和事物之间的规律和隐喻”。为此,她击碎常识化的认知痂壳,明确时间表征的左右方向性,进而不被时间的线性网框所缧绁。无论“荒凉或者漂亮”,一任“小寒生词”“冬至雨大风急”,都要眼见“春从枝头落下来。”在蓼草丛中,为岁月安家。或许这正是她练就的“时间魔法”,用以“挽留或调整”单向道、没有回头路的时间。犹如孤雁站在时间的悬崖上,看着雨水陆续滴下,滴在一个个盲点中。万物在还原,时间和尘埃已化为浮云,“岁月臃肿,人间虚弱/我独自寻找安命的台阶/一转身就触碰到热气腾腾的生活”。在这靠不住的星空下,生活敞开数不尽的出口,映铮由此所看见的细节,是那些融化我们心灵的琐碎,是生活中点滴的珍藏。

在所有数据都流向云计算的时代,终要由诗人来定义悲剧与浪漫。在该诗集里,时间成为衔接过去与未来的载体。映铮思绪翻涌犹如“量子纠缠”,她从历史漫步到传奇,从幻想徜徉到现实,知一叶即知万叶,写出《只有你和时间值得留念》等诗篇,通过隐喻和象征,阐述抽象概念,从不同维度“塑造”生命的本质,思考生命的意义。万物折叠,一切重复与遮掩,那些存在于大自然中的风物,它们的意义是什么呢?诗人甚至认为“桃树结的不是果实”。“桃花刚刚从我身边绝尘而去/我们不过是共享这一片山川/湖泊和春风的关系”(《油桐花语》)。历史的天空隐藏着自然生态的密码,它是源域空间投射到目标域时间上的光谱,是空间上的“远景”转换成诗人心理空间的“近物”。

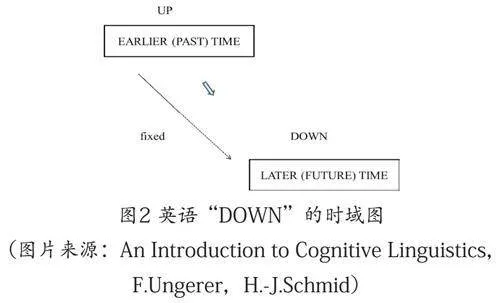

映铮意识到,隐喻是构建概念系统和各种日常活动的主要手段。当她具有了时空意识之后,时空隐喻便凸显出时间的伸缩性、线性和方向性特征。即使是面对同一事物,也会有截然不同的态度与行为。“风中的炊烟像我的许诺/又长了三寸”(《伙伴》),“苍苔窗下这夜雨/湿了心底的缱绻/缝好的冬衣藏不住指尖尘烟。”(《夜很辽阔》)……这些诗在内容上互相贯通,回环递进,共同指向“一切都是永恒的,只是停留在特定的时间中”。

映铮在行文过程里,常常反复差遣多重比喻和象征对照。如《没有诗能和你的回眸相比》这首诗,融入了独特的感受和心境。她总在运思过程中反复用喻,层层展现自己的人生境界与情感性质,通过从外物中抽绎的知觉表象,转化为内在的直觉意象,达至“格物致知”的境地。如《夕阳还在》中的诗句:“你的声音像那些慌乱的拥抱/最终成为一个孤独的音节”。只有把多重意象并置才能发现、界定这种只可意会的情感体验。诗中没有直接道出意境,而是通过意象的组合来表达与时间有关的人、地、事、物。

映铮在展露自己的心灵图式时,不断通过“移情”将内心感受与物象串接起来,使物象沾染上自己的情绪。作为她的出生地,川东一隅的村落“锣鼓冲”,是映铮的精神索引。无论走到哪里,她总会感觉到“锣鼓冲,是我关节疼痛的回响”。联想从母亲缝制的一双布鞋里,倒出了生活的泥泞和坎坷,和母亲纳在鞋窠里的命运期许。而当回归乡村时代的故土时,看着燃放的稻草堆,煨着那只土陶罐里的旧时光,她又会想念高原之上怀抱磐石般空寂的云朵。仿佛这奔忙的一生,只是辗转过无数地名。《西藏系列》《新疆系列》等作品,便是映铮在极限中的迂缓。星河浩渺,人间宽广,她看到一片隐藏足迹的青石板路幽发光亮。“时间收回流水的姿态/剩余的光将以雪充饥”(《多事之秋》)。物象刻画的寓体方式,造就了映铮诗歌物象寓意的靶向性。来自山野与乡村的橘花、银杏、蔷薇,以及一朵残荷、一幅国画和《五行志》中的“金木水火土”,这些物象本身就蕴藏着她的情感。当映铮以直述或暗喻的手法,把这些物象关联起来,物象就有了未知性,也使得作品具有了后现代意蕴。

山川无言,只有蝴蝶能读懂时间的唇语。映铮就像一个扑蝶者,善于发现万物的诗性,作品中具有“物我同生”的通感。因物的“陌生化”,导致物与物的交错产生格外的诗意。在《山野系列》里,“心”与“物”互映——物象的线条、形体、色彩以及声音等诸多要素有机组合,呈现出唯美“诗性”。

“诗性”是一种非常特殊的感性。映铮的每一首诗,都是人生意趣的铺排,及其价值观的隐喻。《时间的隐喻》融合意象性、具象性、复合性和整体性的文本结构,实现能指到所指的阻隔与延宕——时间意识的活跃、感性的充沛、诗歌形象的及物性,确立了“在地感”。除了对诗质的把握,她在创作中保持气息的连贯性、稳定性,作品大都富有歌唱性,她仿佛握有一把解剖语言器官、破解语法基因、进入人类心智大门的秘钥。

修辞、意象、情思,以及语言机制和节奏高密度渗透与融合,乃是诗的本质。非要给《时间的隐喻》一个诗学特征的话,那就是以独立与花式描述当下。而它之所以诱人,源于她对时间的诗性重构,更缘于她带领受众在时间的平庸中,合成的一种心灵安慰剂。