《此心安处》不仅是一部戏剧作品,更是一次文化的传递和对话。它通过戏剧这一古老的艺术形式,为现代观众提供了一种独特的视角,以理解历史、反思现状,并从中汲取启示。

《此心安处》是一部融合了传统与现代、历史与创新的川剧杰作。剧中以三线建设为背景,讲述了退休工程师李显达在太阳城钢铁厂一号焦炉被拆除后的心灵历程。李显达的故事不仅是对那个时代的缅怀,也是对当代生活的深刻映照,通过他的回忆,观众仿佛穿越时空,感受到那个年代的风云变幻和人民的真挚情感。

历史回响与文化传承

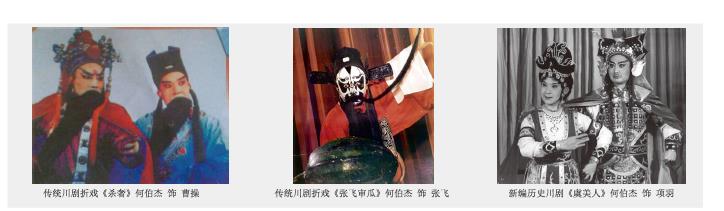

川剧,这一中国西南地区的文化标志,承载着悠久的历史和深厚的文化底蕴。《此心安处》不仅向三线建设者致敬,更是对川剧传统的一次创新演绎,展示了文化传承与时代创新的完美结合。剧作中的每一个细节,无论是场景再现、人物塑造,还是情感表达,都经过了精心设计,让观众在欣赏传统艺术的同时,也能感受到角色情感的丰富和心理变化的微妙。

本剧不仅革新了川剧的传统形式,还对中国现代化进程中一个重要历史阶段进行了深入探讨。它展现了三线建设者坚韧不拔的精神,同时也反映了现代社会与传统价值之间的交流与融合。本剧的创作团队深入研究三线建设的历史资料,力求在剧作中真实地复原那个时代的风貌。同时,剧中人物的塑造也非常细腻,他们的情感纠葛和心理变化都被精心刻画,使得观众能够深切地感受到角色的内心世界。《此心安处》不仅是对川剧艺术的一次重大贡献,也是对中国文化遗产的一次深情颂歌。它不只是川剧艺术与现代社会对话的纽带,更是历史与文化传承的活跃实践,激发我们对未来的思考,引领我们在新时代中继续书写川剧的辉煌篇章。

艺术与创新

故事植根20世纪60年代中国三线建设大会战这个历史背景,以“此心安处是吾乡”为主题,展现李显达等三线建设者无私奉献的精神和对祖国、人民的忠诚与牺牲。《此心安处》的故事结构简练,分为两个部分:一是李显达和蒲忆山在攀枝花相识并和其他来自五湖四海的年轻人为共同建设焦炉而努力;二是老年李显达一家人为了新钢厂发展而奋斗。

以老年李显达听到焦炉要拆掉而晕倒为开端,把唱腔作为引子,展现李显达与焦炉的羁绊。以李显达和蒲忆山在太阳城钢厂建设焦炉的过程中遭遇的困苦为发展,用唱腔、舞蹈、形体等戏曲手法展现战斗之苦和两人之间的革命友谊。高潮部分是暴雨天蒲忆山为保护修建焦炉的物资而牺牲,以人物群像戏烘托悲伤气氛,展现那个时代下中国人的特质。最后以李家三代人继续为攀枝花市的建设而努力为结尾,家人们之间互相理解,朝着美好生活前进。

该剧故事线比较侧重年代戏,突出了爱国主义这样一个核心的主题。该剧故事线也比较符合戏曲的艺术特点,利用戏曲的语言、表现和审美手法,增强了故事的戏剧性和感染力。通过李显达和蒲忆山等人物的经历和情感,展现了三线建设者在艰苦环境中不畏困难、无私奉献、为国为民的精神,也展现了他们对攀枝花和焦炉的深厚感情和责任感。剧中以唱腔和表演为主要手段,运用高亢激昂的高腔、抒情动人的昆腔、富有变化的舞蹈、形体等,营造出不同场景和氛围,并以《攀枝花红了》一曲为主题曲,贯穿全剧,表达对攀枝花建设者和川剧文化的赞美和感激之情。

近年来,随着舞台艺术领域广泛应用各类科技手段,尤其是虚拟现实、人工智能等数字技术,拓展着舞台艺术表达的新空间、新形态,为观众带来耳目一新的审美体验。(杨雪.舞台艺术如何迎接科技变革[N].人民政协报,2024-04-01(009).)

在舞台空间的展现上,《此心安处》一是在舞台布景上采用了简约而多变的方式,利用道具和背景幕切换不同场景,同时还运用了象征性元素,如攀枝花的花朵,来表达人物的情感和主题的内涵,增加了舞台的美感和趣味,增强了舞台的深度和寓意。二是在灯光音效上采用了现代化技术手段,运用不同颜色、亮度、方向和节奏营造不同氛围和效果,如明亮、暗淡、温暖、冷漠、紧张、轻松等,增加了舞台的真实感和动感,增强了舞台的情绪和气氛。三是在演员行动上采用了现实主义表演风格,注重人物性格和心理刻画,运用丰富而细腻的肢体语言和面部表情表达人物情感和思想。演员行动与声腔相结合,运用川剧中特有的高腔、昆腔等唱出人物心声和故事主旨。演员行动还与舞台空间相协调,利用有限空间展现广阔视野和深刻内涵,增加了舞台的生动性和艺术性,增强了舞台的表现力和说服力。

此外,《此心安处》在叙事上也有所创新。第一是叙事内容的现代性。传统川剧多取材于历史故事、神话传说或民间故事,而《此心安处》则聚焦三线建设历史,这是一次大胆的尝试,将现代社会的重要历史事件融入戏曲叙事中。现代内容的选择使剧作更贴近当代观众的生活,增强了戏剧的时代感和社会共鸣。第二是人物塑造的深度化。在人物塑造上,《此心安处》不再局限于传统川剧中的类型化人物,而是通过对李显达和蒲忆山等角色的细腻刻画,展现了更为复杂和立体的人物形象。这些人物不仅有着鲜明的个性,还有着丰富的内心世界和情感变化,使剧作的人物关系更加真实和动人。第三是叙事结构的多元化。《此心安处》打破了传统川剧单一的叙事结构,采用了多线并行、时空交错的叙事方式。剧中不仅有李显达的回忆,还有他与家人、战友之间的互动,以及新时代的社会变迁。这种多元化的叙事结构,使剧情更加丰富和层次分明,也更能吸引观众的注意力。第四是表现手法的创新。传统川剧依赖于唱、念、做、打等固定的表演形式,而《此心安处》则在保留传统元素的基础上,融入了现代舞台技术,不仅增强了戏剧的视觉和听觉效果,也使得剧作的表现力更加强烈和直观。

社会影响与文化意义

《此心安处》不仅是一部戏剧作品,更是一次文化的传递和对话。它通过戏剧这一古老的艺术形式,为现代观众提供了一种独特的视角,以理解历史、反思现状,并从中汲取启示。

在文化传承方面,《此心安处》起到了桥梁的作用。它展示了那个时代人们的生活状态、理想和信念,通过剧中人物的故事,让观众感受到那个年代的集体主义精神和对国家发展的深刻承诺。这种对过去的回顾和记忆提醒我们不忘历史,珍视和平,同时也激发了我们对未来的思考和探索。

在社会教育方面,《此心安处》通过戏剧的情感传递和故事讲述,向观众展示了奉献、团结、坚韧不拔等价值观。这些价值观在剧中得到了充分体现和弘扬,对观众特别是年轻观众产生了积极的引导作用。剧中的人物和故事成为传递正能量的载体,鼓励人们在面对困难和挑战时保持乐观和坚持的态度。

结语

总的来说,《此心安处》作为一部现代川剧,不仅在艺术上取得了创新,更在文化传承和社会教育上发挥了重要作用。它的成功演出证明了传统戏曲在现代社会依然有着广阔的生存空间和发展潜力。未来,川剧及其他传统戏曲形式应继续探索创新之路,使传统艺术在新时代焕发新的光彩。