中图分类号:TU986.3 文献标识码:A文章编号:1005-7897(2025)05-0091-03

0引言

随着全球气候变化和城市化的加速,水环境问题日益严峻,尤其是园林水体的生态功能逐渐衰退,水质污染、生态失衡等问题普遍存在。水生植物能够通过物理、化学、生物方式改善水质,增强水体自净能力,恢复生态系统功能,促进水体生态的健康稳定,近年来受到广泛关注。

1园林水体生态修复工程中水生植物的应用价值

1.1改善水质

水生植物通过吸收水体中的氮、磷等营养物质,可降低水体富营养化的风险,有效抑制水华现象。水生植物的根系可以吸附水中的悬浮物质,过滤水体中污染物,从而改善水质。特别是在园林水体生态修复工程中,水生植物作为自然过滤器,能够在不依赖化学药剂的情况下促进水体的自净,达到减少水体污染、改善水质的目的。通过科学布局水生植物的种类与数量,可以增强水体净化效果,为水体生态系统提供更为稳定的环境。

1.2优化生态

水生植物在园林水体中不仅起到净化水质的作用,还为水域中的动植物提供了丰富的栖息环境。例如,水草、浮萍等植物为水中的小型生物提供了食物来源和避难所,同时也为水鸟、昆虫等提供栖息场所。水生植物的多样性与繁茂程度直接影响水域生物的种类、数量,对生态系统的整体多样性存在直接影响。因此,水生植物种植不仅是修复水体的表面措施,更是增强水体生态系统功能、恢复生态平衡的关键途径。

1.3美化景观

水生植物的观赏性极高,其形态、色彩和生长特性为水体增添了丰富的视觉效果,可给人们带来不同的审美体验。同时,水生植物群落结构与景观设计的巧妙结合,能够创造出具有艺术价值的水景,使园林水体不仅具有生态功能,还能够具备较高的景观价值。在精心设计和科学管理下,水生植物能够为园林空间增添生机活力,提升城市生态环境的美观度,人居环境的舒适性也会随之提升,园林水体生态修复工程中水生植物的应用价值可见一斑[2]。

1.4护岸固坡

在水体生态修复中,护岸固坡不仅有助于保持岸坡稳定,避免水土流失,还能提高岸线的整体生态功能,水生地被植物在其中扮演着重要的角色。水生地被植物大多为草本植物,生长速度较快,根系发达,适合栽植在水体与陆地交界的区域,其根系的扭结作用对岸坡土壤具有较强的稳定性,能够有效地抵抗土壤侵蚀及水流的冲刷,尤其在水流较为湍急的区域,水生植物的根系能够形成一个天然的网状结构,将土壤颗粒紧密结合,防止土壤的流失。通过根系与土壤的紧密结合,可减少水流对土壤表面的冲刷力,同时这些植物的茎叶能够分担水流的部分冲击力,减缓水流的速度,这能够防止水体周围土地侵蚀,为水生植物群落进一步繁衍提供稳定的生态环境,进而更好地防止水土流失。

2园林水体生态修复工程中水生植物的应用原则

2.1适应性原则

水生植物的选用应遵循生态适应性原则,确保所选植物能够适应园林水体特有的水文条件、气候特征、土壤类型。不同水域环境中,水生植物对水深、水流、温度、光照等因素的适应能力存在差异。优选适应性强的水生植物种类,能够保证其在修复过程中生长旺盛、繁殖迅速,且可以提高植物对水质的净化能力。为此,具体实践应通过对目标水域生态环境的详细调查和分析,确定最适宜的水生植物种类、配置方案,从而确保生态修复效果的持续稳定。水生植物的应用只有建立在对水体环境特点充分理解的基础上,才能够避免盲目引种等问题出现。

2.2多样性原则

在园林水体生态修复工程中应用水生植物,应注重物种的多样性,同时考虑当地生态系统受到的影响。由于单一植物种类通常难以在长期内维持生态系统的健康与平衡,建议选择多种水生植物进行组合种植,形成多层次、多样化的植物群落。这种水生植物应用方式能够提高水体生态系统对外界环境变化的适应能力,增强系统的抗逆性。具体实践中还应合理搭配不同功能的水生植物,如净化水质的浮萍类、为水生生物提供栖息地的水草类等,实现水体生态功能的多元化。因此,水生植物的种植配置应遵循多样性原则,避免过度依赖单一物种[3]。

2.3环保性原则

在水生植物的应用过程中,应严格遵循环境保护原则,并考虑对外来物种进行控制。结合近年来的相关研究及实践可以发现,外来物种在水体生态系统中的入侵可能导致本土植物的竞争压力增大,甚至引发生态失衡。因此,选种时应优先选择本地物种,避免引入未经充分评估的外来水生植物,而对于必须引进的外来物种,应确保其不具有侵占性、扩散性,并进行严格的生态风险评估。只有控制外来物种的引入、传播,方可保护水体生态系统的原生性,提升其稳定性,从而在生态修复过程中实现可持续发展的目标。

3园林水体生态修复工程中水生植物的应用策略

3.1强化内源污染物控制

在园林水体生态修复工程中,内源污染物的控制是水体治理的关键组成部分。内源污染物指的是水体沉积物中蓄积的有害物质,这些物质在特定条件下会重新释放到水中,进一步加剧水质恶化。为此,在园林中可考虑设计人工湿地,模拟自然湿地的生态功能,有效去除水中的污染物,特别是内源污染物。具体设计中,需要优选沉水植物、浮水植物和挺水植物等不同类型,并结合“海绵城市\"理念,在设计中加入雨水收集与过滤系统,通过设置透水系统,有效控制雨水径流,减少污染物进入水体,从源头上减少水体污染。通过人工湿地、生态池塘等景观缓冲区,地表径流经过多层次的植物吸收与过滤,最终进入湿地水体并被净化,可保证水质得到逐步恢复。图1为园林人工湿地。

具体实践还应关注生态浮岛,利用植物根系与微生物作用去除污染物。生态浮岛作为一种新型的水体修复技术,近年来在园林水体生态修复中得到了广泛应用,通过载体在水面上栽培水生植物,这些植物无须泥土的营养供应,通过根系与微生物的相互作用吸收水中的污染物,特别是氮、磷等重要的水体污染因子。

图1园林人工湿地

图1园林人工湿地生态浮岛的设计和应用不仅可以有效净化水质,还能提升水景的观赏价值、生态功能。生态浮岛主要依赖于水生植物的根系吸收与微生物的代谢过程,常用水生植物包括浮萍、凤眼莲、睡莲等,能够根据水质的变化和水体的需求发挥不同的功能。例如,浮萍能够通过大面积的浮叶结构有效减少水面光照,抑制藻类的生长,从而减少水体的藻华现象,而睡莲等植物则通过其挺水的特点,增强水体的氧气交换,促进水体的自净过程。具体设计时,可在水体的入水口或水流较为集中区域布置生态浮岛,这些位置的水质污染较为严重,需要通过浮岛进行重点治理,以此减少污染物进入水体深层,分解水体中的有机物,减少沉积物中污染物的再释放,更好地控制内源污染。此外,还应有针对性地选用菖蒲、苦草等水生植物,利用其生物修复能力,达到净化水质、恢复水体生态的目的,水生植物通过其生长过程中的蒸腾作用、光合作用,也有助于水体的降温、升氧,提升水体的自净能力。

3.2开展岸线生态化设计

在园林水体生态修复工程中,岸线生态化设计的实施关乎水体外观美化,也是水体生态修复的重要组成部分。通过优化岸线的形态,合理配置水生植物,可更好恢复水体原有的生态功能,有效改善水质,增加生物多样性,提升周边景观价值。这一过程中,水生植物在岸线设计中的作用尤为突出,负责提供自然的生境,促进水体自净,并通过其根系固土护坡,防止水土流失,为水体修复提供持续的生态支持。具体实践可聚焦平面线形修复,以往许多河流由于人为活动或缺乏有效管理而失去了原有的自然形态,河道直线化或过度疏浚导致河流生态景观功能的丧失。考虑到河道的自然弯曲与曲折豌蜓的形态对于水流调节、沉积物分布、岸边生物栖息均起到了重要作用,在园林水体修复工程中,平面线形的修复应依据具体的河流特点和生态需求进行科学规划,使河流恢复其自然的曲折豌蜓形态,并通过合理调节水流速度、控制流域泥沙沉积,进而恢复水生植物生长的最佳环境。例如,某地的相关实践以“宜弯则弯”的原则进行,结合河段的不同特征条件,实施了复合式的驳岸设计与人工水草驳岸入水的方式,通过水陆交错带植物群落的丰富、生态驳岸的设计、人工绿岛等形式,使得河岸线从原本的僵硬、直线形态转变为柔和、曲折的自然岸线,提升了水体的生态功能,水生植物的生长空间也得以真正恢复。

具体设计中,郊野湿地段的驳岸设计采用了草坡入水的方式,并与缓坡设计和抛石措施相结合,形成了近岸湿地带,起到滞洪作用,同时增强水生植物与湿生植物的搭配,真正构建出多层次的滨水空间。草坡入水设计利用水生植物根系的固土作用,能够减少岸边土壤的流失,辅以植物群落的层次化设计,草本、灌木以及乔木得以形成结构复杂、功能多元的滨水空间,芦苇、菖蒲等水生植物的稳定岸线、净化水质功能也得以充分发挥。

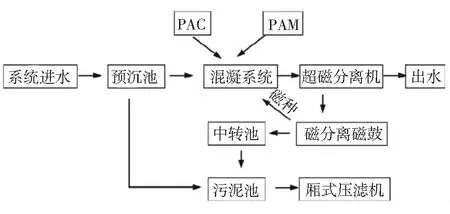

3.3营造水陆交错带

园林水体生态修复工程中,湿地作为重要的生态修复单元,对于恢复水生植物的生态功能、提升水体质量均具有重要作用。在园林湿地修复过程中,可考虑精心设计的水陆交错带(图2),形成多层次、多功能的生态系统,以此为水生植物提供适宜的生长环境,为水鸟、鱼类等水生动物提供栖息地,同时促进水体自净、稳定水域生物群落。具体来说,可进行微地形改造,通过对水面深浅和岛屿形态的人工设计,提升湿地的生态功能和生境的复杂性。例如,通过人工打造不同深浅的水面和岛屿,使开阔水面与芦苇群落相间分布,形成一种错落有致的景观格局。同时,浅水区可种植挺水植物,较深水区则可以种植沉水植物,这种深度的分层配置为植物群落的多样性提供了保障。通过构建小岛和水面起伏区,改变水流路径,有助于沉积物的稳定,减少水土流失,更好为水生植物提供生长环境。

图2水陆交错带

图2水陆交错带具体设计应聚焦于水生植物群落配置(图3),通过科学的分区种植,保证不同水深区域的植物可以根据其生长需求进行科学布置,形成完整的水生植物群落结构。为此,应根据水域的不同深度划分出多个水生植物生长区域,浅水区可种植菖蒲、芦苇等水生植物,中等水深区域适合种植睡莲、浮萍等浮叶植物,深水区则适宜种植苦草、轮藻等沉水植物,更好地实现防止水土流失、抑制藻类的生长、净化和恢复水体生态功能的目标,真正形成从岸边到水深区的多层次植物群落。

图3水生植物群落配置

图3水生植物群落配置湿生植物与挺水植物,如美人蕉、菖蒲、芦苇等在种植时,应确保其根系能够完全覆盖底部泥土,以便其能够稳固岸线并防止水土流失,这类植物需要较多的阳光,应选择阳光充足的区域进行种植。睡莲、浮萍等浮叶植物根系需要埋入水底泥沙中,确保其根系稳定在适宜的水深,且表面能够有效覆盖水面,以此抑制藻类的生长,必要时可选择水流较为缓慢的区域进行种植。苦草和轮藻等沉水植物应确保其根系扎根于水底,并能在水深较大的区域正常生长,水深和水流状况均需要得到充分考虑,以此满足成长对营养物质的需求。

4结语

水生植物能够通过吸收水中的污染物质降低水体富营养化水平、有效净化水质。未来,园林水体生态修复工作需要更加强调多学科的融合,包括生态学、景观学、环境工程学等领域的协同创新,以此保证水生植物选择和配置的科学性、修复效果的持续性。

[1]赵美儒,黄婷,冯少平,等.乡土植物在滨海湿地生态修复中的应用[J].南方农业,2022,16(16):75-78.

[2]张莹.湿地水生植物对生态功能恢复的贡献[J].资源节约与环保,2024(11):92-95.

[3]盘延明,赵杏艳.城市湿地生态修复技术与策略探索:以桂林会仙国家湿地为例[J].现代园艺,2024,47(23):154-156.

[4]闫亚东.生态修复技术在现代园林艺术中的运用分析[J]河北农业,2023(6):83-84.

[5]王锦龙.水生植物修复对巢湖水生态环境的影响研究[J]科学技术创新,2023(5):77-80.