摘 要 山东省曹县作为农业大县,其小麦种植面积广、产量高。随着农业现代化进程的推进,宽窄行播种技术在提高产量方面发挥着重要作用,但在实际应用中仍存在诸多问题。为给曹县小麦生产提供有益参考,基于实地调查,深入分析曹县小麦宽窄行播种中存在的行距偏差、播深参差、株距不均等问题,提出了精准控制行距、动态调节播深、保障株距均匀等对策建议。

关键词 小麦;宽窄行播种;均匀性;山东省曹县

中图分类号:S223.2 文献标志码:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2025.06.018

小麦是我国主要的粮食作物之一,在山东省曹县种植历史悠久、分布面积广阔。作为国家商品粮基地县和农业大县,曹县坚持走高产、优质、高效的小麦生产之路,为保障农粮供应链稳定和农民增收贡献重要力量[1]。然而,随着农业现代化进程的不断推进,传统的小麦种植模式已不能满足现代农业发展的需求。尤其是宽窄行播种中存在的均匀性问题,对小麦产量和品质的提升产生了一定的影响[2]。因此,如何在继承传统种植经验的基础上,进一步优化小麦宽窄行播种技术,提高播种均匀性,对于提升曹县小麦生产水平、保障农粮供应链稳定具有十分重要的意义。笔者将从分析曹县小麦宽窄行播种均匀性问题入手,探讨相应的优化措施,以期为曹县乃至全国小麦生产提供有益参考。

1 曹县小麦种植现状

曹县位于山东省西南部,属暖温带半湿润大陆性季风气候,土壤肥沃,光照充足,热量条件优越,非常适宜小麦生长。2023年,曹县小麦播种面积为104 006.67 hm2,总产量达到138万t,667 m2平均产量为453 kg。目前,曹县主要采用机械化宽窄行种植方式,种植品种以高产优质类品种为主,如山农20、济麦70、阳光608等。同时,曹县大力推广小麦机械化生产技术。截至2022年底,曹县农机总动力为92.7万kW。曹县还积极开展测土配方施肥、病虫草鼠害综合防治、分阶段科学管理等技术措施,不断提升小麦产量和品质。尽管如此,曹县在进行小麦种植时仍面临着一些亟待解决的问题。例如,部分种植户种植管理意识有待加强,农机农艺融合不够紧密,宽窄行播种过程中存在行距控制不精准、播深不均匀、株距参差不齐等问题,这在一定程度上制约了小麦的产量和质量提升[3]。因此,进一步加强宽窄行播种技术的优化研究,从精准控制行距、动态调节播深、保障株距均匀等方面入手,对于推动曹县乃至全国小麦生产高质量发展具有重要意义。

2 曹县小麦宽窄行播种均匀性问题

2.1 行距偏差

曹县小麦宽窄行播种过程中,行距偏差问题较为突出。笔者通过调查发现,85%的种植户都不同程度地存在播种行距偏差问题。理论上,宽行行距为20 cm,窄行行距为10 cm。然而实际测量发现,宽行行距偏差范围在±4 cm,窄行行距偏差范围在±3 cm[4]。个别地块的行距偏差甚至超过了6 cm,严重影响了小麦群体品质与产量。具体表现为行距过宽导致小麦种植密度降低,单位面积内植株数量减少,不利于小麦高产;行距过窄易引起小麦植株间的相互竞争,从而影响植株生长发育。播种行距偏差还会影响后续田间管理操作,如中耕、施肥、喷药等,降低农事操作精准度和作业效率。播种行距控制不当还可能诱发农机作业事故,对农机手人身安全构成潜在威胁。因此,急需采取有效措施加以改进和优化,提高小麦宽窄行播种中的行距控制精度,从而为小麦高产优质奠定良好基础。

2.2 播深参差

曹县小麦宽窄行播种过程中,播深参差不齐的问题也不容忽视。播深作为影响小麦生长发育的关键因素之一,其均匀性直接关系到小麦的出苗率、苗齐度、生长一致性等,对小麦产量和品质的形成具有决定性作用[5]。然而,笔者实地考察,结合土壤剖面分析和播种深度测定发现,有28%的种植户播深控制在理想范围内(3~5 cm),其余种植户的播深均存在不同程度的偏差。部分种植户播深小于3 cm,导致种子露白、出苗不齐;部分种植户播深大于5 cm,最深达到8 cm,导致种子出苗困难、幼苗生长缓慢。播种过浅或过深都会对小麦苗期生长产生不利影响,进而影响其后期生长发育和产量形成。同一地块内部播深差异也较大,最大相差达3.5 cm,造成小麦出苗不整齐、生长发育不一致,群体质量低下。因此,急需加强播种深度动态调控,提高播深均匀性,为小麦高质量生产提供有力保障。

2.3 株距不均

曹县小麦宽窄行播种中,株距不均匀问题尤为突出,这严重制约了小麦生长发育和产量形成。笔者对曹县20个种植户的农田进行实地测量发现,小麦株距变化范围在5~25 cm。株距过大导致单位面积内植株数量不足,群体受光和养分利用率低下;株距过小则易引起植株间过度竞争,影响植株生长发育。株距的高度不均匀还会导致小麦群体质量参差不齐,不利于产量和品质的提升。除个别种植户采用人工补苗方式外,大部分种植户对株距不均现象缺乏有效的调控措施。因此,如何从技术和管理层面加强株距精准控制,进一步提升株距均匀性,对于实现曹县小麦宽窄行均匀播种至关重要。这不仅需要加强技术创新和优化,还需要提高种植户的规范化管理意识和能力。

3 对策建议

3.1 精准控制行距

针对曹县小麦宽窄行播种中存在的行距偏差问题,可采取以下优化措施加以解决。1)加强对农机手的技术培训和指导,提高其对宽窄行播种原理和操作规程的认知,使其充分认识到行距精准控制的重要性。开展实践演示和现场指导,使农机手掌握宽窄行播种机械的调试、校准及操作要领。2)加强宽窄行播种机械的改进和优化。在原有机械基础上,可采用自动行距控制系统,通过导航定位、传感检测、电控执行等技术手段,实现行距的自动监测和实时调节,使理论行距与实际作业行距的偏差控制在±1 cm。同时,优化播种机械的结构设计,如采用独立悬挂式播种单元,减少地面坡度和土壤硬度对行距的影响;改进开沟器和铺种器结构,提高开沟成型和铺种定位的精度;采用可调式镶嵌耙,实现宽窄行自适应调节,确保宽窄行平衡切换。3)规范种植户的田间管理操作,避免人为因素造成的行距偏差。种植户要严格按照宽窄行种植模式的要求,合理确定标杆和标绳,为播种作业提供行距参照。播前要细致整地,避免地面高低不平,为播种机下种创造良好条件。播种过程中若发现行距偏差,要及时采取人工校正措施,避免偏差积累和扩大。只有从技术、机械、管理等方面协同发力,才能从根本上解决行距偏差问题,推动曹县乃至全国小麦宽窄行种植模式行稳致远、提质增效。

3.2 动态调节播深

针对曹县小麦宽窄行播种中存在的播深参差问题,可采取以下措施进行动态调节和优化控制。

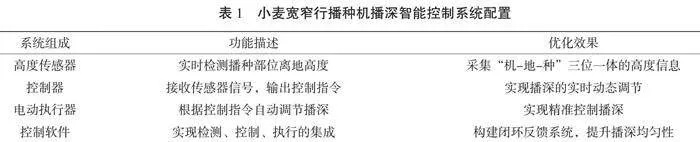

1)加强播种机械的改进和配置优化。在原有播种机械的基础上,安装播深智能控制系统(见表1)。该系统由机载高度传感器、控制器、电动执行器及控制软件组成,能实时检测与控制播种深度。同时,优化播种机械的结构设计,采用柔性联动式双圆盘开沟器,增加开沟器与土壤的贴合度,减小土壤硬度和含水量变化对播深的影响;改进施力封土轮的结构,提高封土均匀性,避免种子露白或埋藏过深。

2)提升种植户科学播种的意识与技能水平。加大宣传力度,举办田间观摩会、现场培训会、发放技术资料等多种形式,使种植户充分认识到播深均匀性的重要意义,掌握宽窄行播种的操作要领和关键控制点。播种小麦前,做好土壤耕整工作,合理安排整地时序,避免过湿或过干时整地,保证土壤水分条件适宜、土壤疏松度适中,为播种创造良好的苗床条件。播种时要严格按照品种特性、苗期生长进程、土壤墒情等因素,科学确定最佳播期与播深标准,并在播种过程中对播深进行实时检查与动态微调,将偏差控制在±0.5 cm。

3)加强田间精细化管理,及时采取差异化措施化解播深参差对小麦生长的不利影响。出苗后及时进行苗情调查,全面摸清田间小麦出苗率、苗齐度、生长发育的总体情况。针对播深偏浅导致的缺苗断垄,可以采取人工补种、移栽等措施,做到缺苗区及时查补、断垄处合理填补,确保全田苗齐、苗匀。针对播深偏深导致的小麦长势不一、发育迟缓等问题,要加强苗期管理,适当增施速效氮肥,促进幼苗快速生长;同时适当压苗培壮,增强植株抗寒、抗冻能力,有效缓解深播苗生长不良的状况。

3.3 保障株距均匀

针对曹县小麦宽窄行播种过程中普遍存在的株距不均问题,可从种子精量排播、合理密植、科学管理等方面采取相应措施予以有效保障。

1)加强精量排播技术的研发与推广应用。在播种机械上安装兼容宽窄行的精量排播器,通过气吸式、机械式或气力-机械联合式排种,实现种子单粒精确排播,提高株距分布均匀性。同时,改进排种器内部结构,增设阻种填充装置,减少漏播、缺播等现象发生,确保每穴播种数量一致、种子排列规范有序。排播器要与开沟器和覆土装置相互匹配,实现种子定位下落、顺畅入土,避免种子滚落偏移而影响株距。

2)科学合理确定种植密度。按照不同品种、土壤肥力、种植时间等因素,确定最佳的种植密度。宽行每667 m2播种小麦15万~20万苗,窄行每667 m2播种小麦8万~12万苗。在实际播种时,调整排种器行距、株距参数,使其与土地面积相匹配,实现种植密度的精准控制。种植密度过高,易引起植株间过度竞争;种植密度过低,则不利于群体优势发挥,均会影响植株生长及产量形成。因此,要在综合考虑各项因素的基础上,合理确定小麦种植密度,为保障株距均匀性奠定基础。

3)加强播后苗期管理,及时采取补救措施。待小麦出苗后,及时查苗断垄,并全面评估播种质量。对于缺苗严重、株距过大的地块,可采取人工补种、移栽等措施,做到应补尽补、应移尽移,使小麦群体密度趋于合理、植株分布趋于均匀。同时,在苗期适当增施速效氮肥,加强中耕浅锄,促进幼苗快速生长、分蘖成穗。在冬春季节,做好防寒防冻工作。对于局部植株损失较大的田块,可适当补播、填补,维持群体均衡性。要加强水肥管理和病虫草害防治,避免局部植株生长受抑,最大限度地促进群体均衡发展。

4)注重标准化管理,完善技术服务与指导。制定宽窄行小麦株距标准规程,明确各生育时期小麦的株距控制要求和调控措施,并通过县乡农技人员、种植大户示范带动,推动标准在基层落地执行。强化技术培训与现场指导,提高种植户的规范化意识和标准化操作能力,使其全面掌握株距调控的原理方法、关键环节。搭建“专家+基地+种植户”的社会化服务体系,及时跟踪苗情长势,做到管理措施因地制宜、精准到位,将株距均匀性控制落实到田间地头。

4 结语

优化曹县小麦宽窄行播种均匀性是提升小麦产量和品质的关键环节。通过分析当前曹县小麦宽窄行播种中存在的行距偏差、播深参差、株距不均等问题,提出了精准控制行距、动态调节播深、保障株距均匀等针对性优化措施。这些措施的实施,需要农机、农艺及农户管理的深度融合,通过技术创新、设备改进及标准化管理等多管齐下,不断提升播种质量。未来,随着智能农机装备的推广应用和种植户科学管理意识的增强,曹县小麦宽窄行播种技术必将迈向更高水平,为保障农粮供应链稳定和农民增收致富贡献力量。

参考文献:

[1] 俞涌,田宸宇.霍城县小麦宽窄行与常规种植模式试验对比[J].新疆农机化,2024(6):34-36.

[2] 张松兰.菏泽市夏花生起垄免膜单粒精播技术的推广应用[J].农机科技推广,2024(9):30-31.

[3] 王磊,李萌.曹县冬小麦拔节期的霜冻害危险性分析与灾损评估[J].农业灾害研究,2023,13(12):170-172.

[4] 韩笑,张晋,石吕,等.稻秸行间集覆宽窄行播种技术下小麦经济效益和碳效率分析[J].大麦与谷类科学,2023,40(2):62-67.

[5] 孙楚仪.播种方式和种植密度对旱地冬小麦产量的影响及其机理研究[D].兰州:兰州大学,2023.

(责任编辑:刘宁宁)

作者简介:张栋(1979—),大专,助理农艺师,主要从事基层农业技术推广。E-mail:334682169@qq.com。