〔摘 要〕 新质生产力已经在实践中形成并展示出对经济高质量发展的强劲推动力, 本文以二者的生产关系为切入点, 采用SBM 模型测度新质生产力全要素效率并进行分解, 运用类方差分解、Dagum 基尼系数、Markov 链和β 收敛模型考察新质生产力全要素效率的区域协调特征。研究表明: 2007~2023 年新质生产力全要素效率大幅提升, 新质生产力对经济高质量发展的推动效果在东部地区表现更佳, 北京、上海和广东等省(区、市)的新质生产力处于生产前沿; 四大板块内新质生产力驱动经济高质量发展的路径存在差异, 使得四大板块的区域间差异是全国总体差异的主要来源; 全国范围内新质生产力全要素效率的空间差异呈现收敛态势, 收敛速度随效率水平提升而加快; 具体到新质生产力子要素, 新质劳动者不仅是经济高质量发展的动力源泉, 还能促使经济高质量发展在区域间更加协调。

〔关键词〕 新质生产力 经济高质量发展 全要素效率 动力源泉 区域协调 SBM 模型 效率水平 新质劳动者

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2025.03.002

〔中图分类号〕F124; F127 〔文献标识码〕A

引 言

高质量发展作为中国式现代化的本质要求, 是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。党的二十届三中全会提出, “健全推动经济高质量发展体制机制, 促进各种所有制经济优势互补、共同发展。完善实施区域协调发展战略机制”。进入新时代以来, 中国经济由高速增长转为高质量发展, 以新发展理念引领经济高质量发展, 开辟以高质量发展为主题的中国式现代化道路[1] 。需要明确的是, 经济高质量发展需要新的生产力理论来指导, 而新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力和支撑力。新质生产力是符合高质量发展理念的先进生产力质态, 以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵, 核心标志是全要素生产率大幅提升。本文以全要素效率为切入点, 量化分析新质生产力对经济高质量发展的推动作用, 进一步对比劳动者、劳动对象和生产资料变革对经济高质量发展的贡献, 以期为优化新质生产力布局、持续推动经济高质量发展提供决策参考。

1 文献综述

生产力发展是推动人类社会形态由低级向高级演进的决定性力量, 新质生产力应生产方式调整变革而诞生, 创新劳动过程的技术形式, 重塑社会生产的结合形式, 提高自然条件的利用效率[2,3] 。新质生产力与传统生产力存在本质区别, 新质生产力是技术革命、效率提升和文明演进的结果, 核心内涵是生产力系统优化升级与质态整体跃迁, 是摆脱传统经济增长方式的重要路径[4] 。具体到新质生产力推动经济高质量发展的作用机制, 新质生产力通过技术-要素-产业-制度协同联动以推动经济高质量发展, 技术进步的作用是工艺改进和范式转变, 要素深化的作用是乘数效应和价值倍增, 产业迭代的作用是结构优化和价值链升级,制度变革的作用是激励约束和质效提升[3,4] ; 新质生产力协同推进质量变革-效率变革-动力变革以推动经济高质量发展, 依托产业结构升级实现产品质量提升, 依托要素创新配置实现生产效率提升, 依托科学技术创新实现发展动力提升[5,6] ; 新质生产力遵循聚集能量-提升能级-释放能效的路径推动经济高质量发展, 通过生产要素数字化转型聚集能量, 通过发展战略性新兴产业提升能级,通过释放能效以推动经济高质量发展[7] 。

因地制宜发展新质生产力的落脚点是促进经济高质量发展在区域间更加协调。一种观点认为新质生产力发展扩大了区域发展差异, 以新技术、新要素和新产业为内核的新质生产力在省际间发展差异显着, 较高的科技壁垒使新质生产力发展的区域差异呈现扩大态势, 特别是战略性新兴产业和未来产业发展存在区域锁定现象[8,9] ; 另一种观点认为新质生产力在促进区域协调发展方面优势突显, 能够打破时空壁垒以促进生产要素在全国范围内优化配置, 能够有机融合传统产业以延伸产业链宽度并促进区域产业协同发展, 能够衍生智能监督决策系统以有效解决产业同质化导致的供需匹配矛盾[10,11] 。两种观点优势互补为因地制宜发展新质生产力奠定理论基础。因地制宜发展新质生产力的精髓要义是结合当地自然资源禀赋和社会资源禀赋探寻比较优势与合适路径, 避免出现各地产业雷同且恶意竞争的局面[11] 。故因地制宜发展新质生产力要紧紧把握6 个关系: 理论指引与实践探索的关系, 先立后破与统筹兼顾的关系,科技自立自强与高水平对外开放的关系, 积极抢位与善于错位的关系, 独创突破与发展升腾的关系,传统赛道再创辉煌与新兴赛道弯道超车的关系[12] 。

上述文献从理论层面探析了新质生产力推动经济高质量发展的内在逻辑, 但鲜有文献涉及新质生产力推动经济高质量发展的量化评估, 本文的主要工作在于测度新质生产力推动经济高质量发展的全要素效率并考察其区域协调特征。本文在研究视角上, 将新质生产力和经济高质量发展分别视作投入要素和发展成果, 从投入产出的生产关系入手, 以全要素效率量化分析新质生产力对经济高质量发展的推动作用; 在研究方法上, 构造全局参比的SBM 模型测度并分解新质生产力全要素效率, 基于要素视角探究经济高质量发展的动力源泉; 在区域协调分析上, 从子要素和子区域双视角考察新质生产力全要素效率的区域差异特征, 从俱乐部收敛和分水平收敛考察新质生产力全要素效率的空间收敛特征, 以期优化新质生产力空间布局。

2 研究设计

2. 1 理论分析

在新质生产力框架下, 新质劳动者是推动经济高质量发展的核心动力载体, 新质劳动对象是推动经济高质量发展的高效动力工具, 新质生产资料是推动经济高质量发展的基础动力保障。

新质劳动者通过知识积累、技能学习和意识提升, 成为经济高质量发展的核心动力载体。(1)劳动者的知识、技能和意识是人力资本的重要组成部分。教育培训是提升劳动者知识技能的直接形式, 受过良好教育和培训的劳动者能够更好适应技术变化; 高技能劳动者能够更高效完成生产任务, 减少资源浪费并提高产品质量; 具备创新意识和合作精神的劳动者能够在工作中提出创新想法和改进方案, 推动企业创新和技术进步; (2)技术进步与创新是经济增长的内生动力。高素质劳动者更容易理解和应用新技术, 通过技术扩散以促进生产力提升和经济增长; 具备高技能和创新意识的劳动者能够从事研发和创新活动, 通过创新产品与服务以推动经济结构升级; (3) 高素质劳动者是企业的重要资源。技能熟练的劳动者可以提高生产效率和产品质量, 增强企业市场竞争力; 具备创新意识的劳动者可以推动企业技术创新和产品开发, 保持市场领先地位; 劳动者技能提升有助于企业持续改进生产工艺和管理流程,提高整体运营效益; (4) 知识和信息是现代经济的重要生产要素。高素质劳动者的知识创造和传播能力可以推动技术创新和知识扩散, 从而提高企业和社会的创新能力; 高技能和创新意识的劳动者能够快速学习和适应新技术和新方法, 推动经济动态发展和持续创新。

新质劳动对象通过产业结构升级、促进创新驱动和推动可持续发展, 成为经济高质量发展的高效动力工具。(1) 经济增长是生产要素的函数。

新兴产业具有较高技术含量和创新能力, 能够提高资本和劳动的边际产出; 新型能源应用和良好生态环境能够提供持续稳定的资源供给, 有助于提高劳动生产率和经济发展质量; (2) 经济高质量发展离不开产业结构从传统产业向新兴产业升级。新兴产业具备高附加值和高增长潜力, 能够创造更多高薪就业岗位, 提升国民收入和消费水平; 新兴产业依靠技术创新和研发投入, 不断推出新产品和新服务, 推动产业升级和经济结构优化; 新型能源技术的创新和应用能够推动能源领域变革, 提高能源利用效率; (3) 经济高质量发展要兼顾环境保护和资源利用的可持续性。新型能源具有清洁和可再生等特点, 通过减少对化石能源依赖以优化能源结构; 保护和改善生态环境有助于维护生态系统稳定性, 提供良好生产生活条件, 增强经济竞争力和可持续发展能力; (4) 新质劳动对象能够有效管理和减缓负外部性。新型能源使用能够减少传统能源的负外部性, 改善公共健康和环境质量; 良好生态环境具有正外部性,提供空气净化和水源保护等生态服务, 提高居民生活质量和社会整体福利。

新质生产资料通过实现规模经济、降低交易成本和优化资源配置, 成为经济高质量发展的基础动力保障。(1) 智能生产工具和数字基础设施能够促进规模经济和范围经济。自动化生产线在大规模生产中显着降低生产成本, 引入先进生产技术可以在保持产品质量提升的同时降低人力和时间成本; 数字平台能够支持多个业务模块同时运行, 企业可以在一个平台上管理多个生产线或业务单元, 减少重复建设和维护成本, 充分发挥范围经济优势; (2) 智能生产工具和数字基础设施能够有效降低企业交易成本。新质生产资料有助于企业更好参与市场竞争, 通过优化信息流通减少信息不对称, 通过提高管理效率减少企业内外部摩擦成本; 该过程还伴随制度创新, 如新商业模式或新管理模式等, 这些制度创新能够进一步推动经济高质量发展; (3) 资源集约型经济强调提高资源利用效率。高效资源利用和减少污染排放有助于实现经济绿色转型, 企业不仅能够降低生产成本并提高经济效益, 还能履行社会责任并保护生态环境, 实现经济与环境的协调发展; 智能生产工具和数字基础设施也在这一过程中发挥重要作用, 企业通过使用先进工具可以精确管理资源, 如智能传感器和物联网技术可以实时监控生产过程中的资源使用情况, 及时发现并纠正浪费现象。

2. 2 指标体系

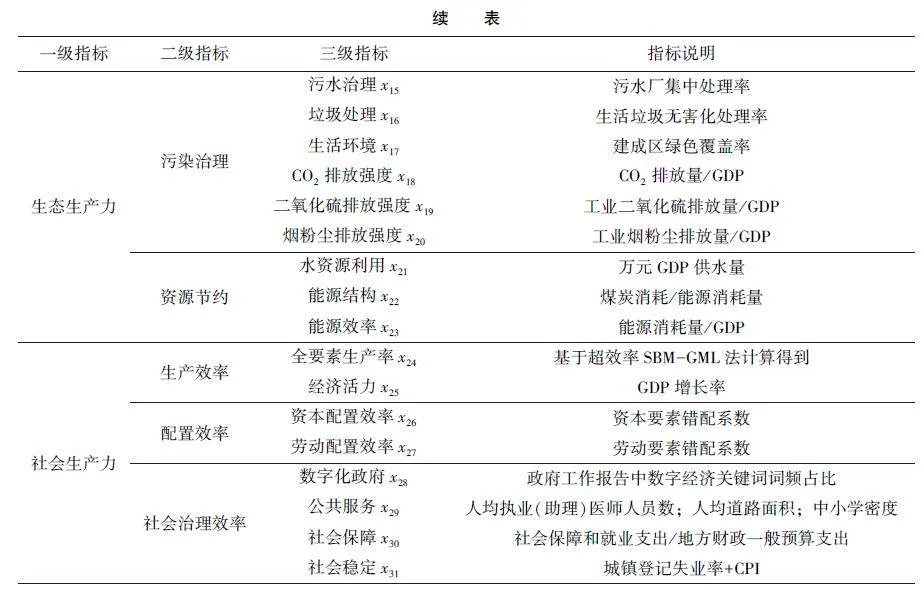

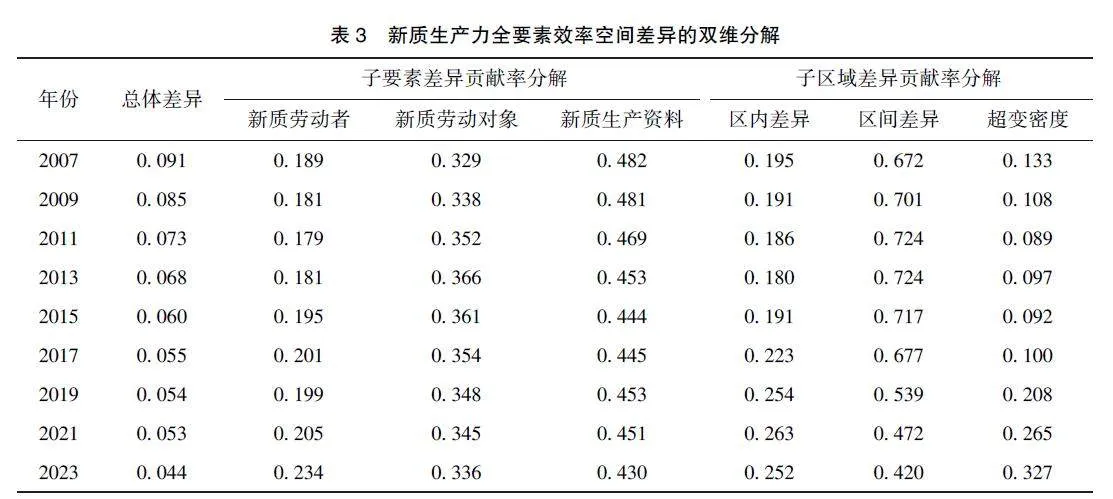

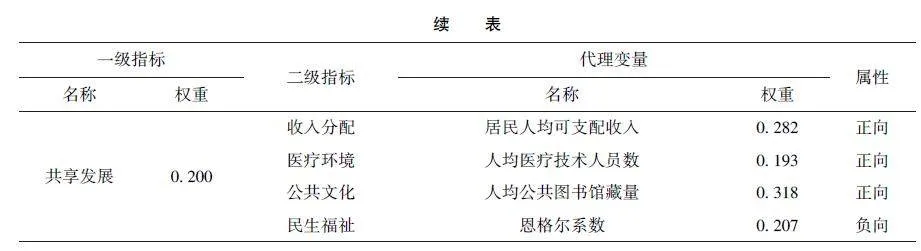

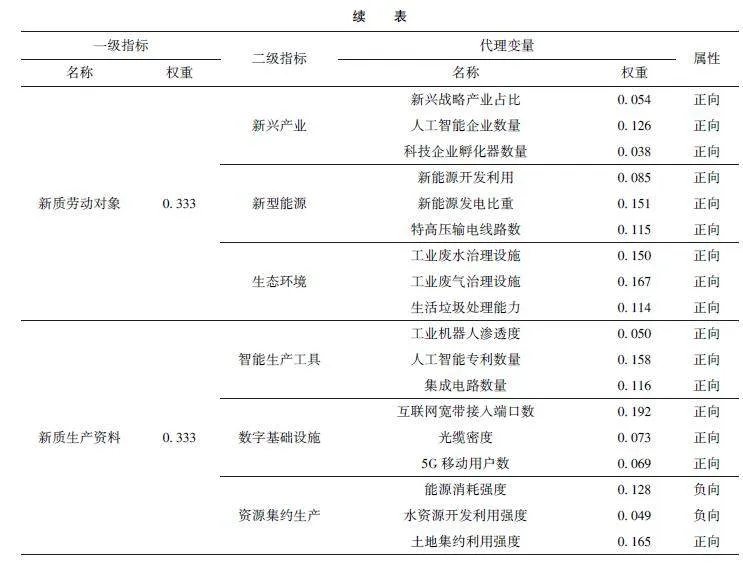

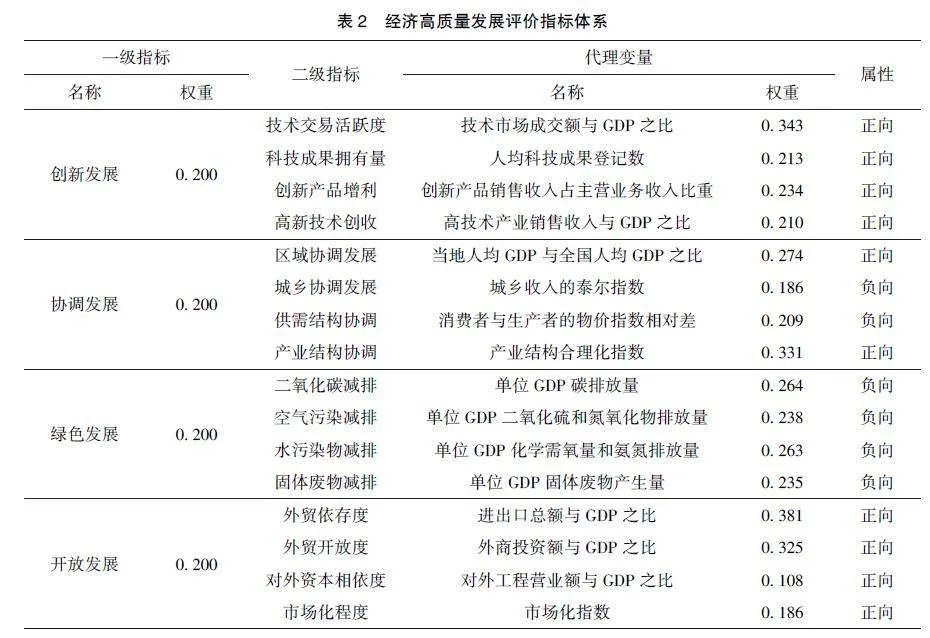

依据新质生产力与经济高质量发展的生产关系, 基于投入要素视角并参考韩文龙等[13] 和朱富显等[14] 的研究, 从新质劳动者、新质劳动对象和新质生产资料3 个维度构建新质生产力评价指标体系(表1); 基于经济高质量发展成果并参考佟孟华等[15] 和赵云辉等[16] 的研究, 立足五大基本理念构建经济高质量发展评价指标体系(表2)。各指标权重采用客观AHP 方法得出[17] 。

2. 3 研究方法

全要素效率测度及分解方法。构造投入导向全局参比的SBM 模型测度新质生产力全要素效率,利用单个要素的目标投入与实际投入之比反映该要素的全要素效率[18] , 由此计算全要素劳动者效率、全要素劳动对象效率和全要素生产资料效率。

区域差异测度及分解方法。采用类方差分解法从要素视角对新质生产力全要素效率的空间差异进行分解, 得到全要素劳动者效率的差异贡献、全要素劳动对象效率的差异贡献和全要素生产资料效率的差异贡献; 采用Dagum 基尼系数分解法从区域视角对新质生产力全要素效率的空间差异进行分解, 将全国层面总体差异分解为四大板块的区域内差异、区域间差异和超变密度[8] 。

空间收敛特征分析方法。采用Markov 链刻画新质生产力全要素效率的俱乐部收敛特征, 将全要素效率划分为较低、中低、中高和较高4 种类型, 根据条件概率计算期初到期末不同状态的转移概率[8] ; 采用β 收敛模型检验新质生产力全要素效率的动态收敛特征, 为考察不同水平下全要素效率的空间动态收敛趋势, 文中同时采用时空固定效应的OLS 估计和分位回归估计。

3 新质生产力全要素效率的测度及分解

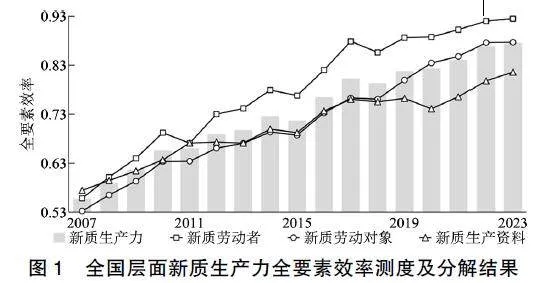

从全国层面来看(图1), 新质生产力及其子要素的全要素效率大幅提升, 新质生产力对经济高质量发展的推动作用愈发明显。新质生产力全要素效率从2007 年的0. 557 增长到2023 年的0."876,年均增速为2. 87%, 表明新质生产力已经在实践中形成并展示出对经济高质量发展的强劲推动力和支撑力。比较子要素对经济高质量发展的贡献,整个考察期内, 全要素劳动者效率从0. 558 上升至0. 925, 年均增长3. 21%; 全要素劳动对象效率从0. 532 上升至0. 877, 年均增长3. 17%; 全要素生产资料效率从0. 575 上升至0. 816, 年均增长2. 22%。全要素劳动者效率排名第一且增长势头强劲, 意味着新质劳动者始终是经济高质量发展的动力源泉; 全要素劳动对象效率增速较快, 2017年起新质劳动对象成为经济高质量发展的第二动力且逐步追赶新质劳动者。人的全面发展始终是经济社会发展的核心推动力, 进入新时代以来人的全面发展取得重大突破, 新质劳动者作为人的全面发展的集中表现结果, 其展现出对经济高质量发展的强劲推动力; 面对新一轮科技革命和产业变革的机遇, 劳动对象从单一传统产业演变到传统产业-新兴产业-未来产业协同布局, 人工智能技术、新材料技术和新能源技术等正以交叉融合叠加式带动群体性技术突破, 新产业、新业态和新模式层出不穷并对经济高质量发展呈现出前所未有的活力, 以创新为核心驱动的新兴产业、新型能源和生态环境等新质劳动对象正在形成, 逐渐成为推进经济高质量发展的高效动力工具。

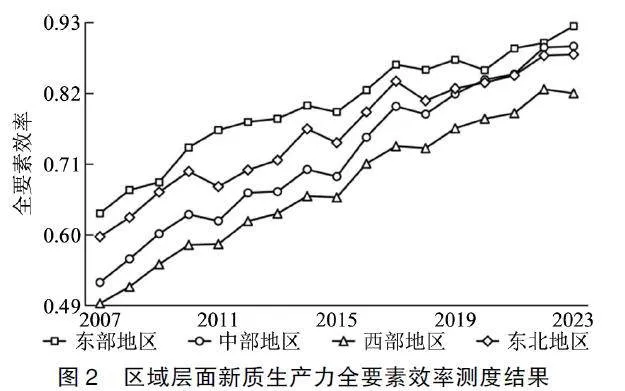

从区域层面来看(图2), 新质生产力对经济高质量发展的推动效果在四大板块存在不同程度异质性。东部地区的全要素效率相对较高, 从2007年的0. 633 增长到2023 年的0. 925, 高于全国平均水平; 中部地区和东北地区的全要素效率处于中等水平, 分别介于0. 526~0. 893 和0. 597~0. 881;西部地区的全要素效率从0. 494 增长至0. 820, 年均增速为3. 22%, 高于全国平均增速。东部地区的优势是创新集聚、开放引领和民营经济, 高科技产业和创新型人才聚集为技术创新和产业升级提供强大动力, 上海自由贸易试验区等高水平制度型开放为国内企业提供更多市场机会, 民营企业在市场拓展等方面的出色表现成为推动经济发展的重要力量; 中部地区的优势是地理位置、科教资源和产业转型, 作为能源原材料基地、现代装备制造业基地和综合交通运输枢纽, 汇聚大量高等院校和科研机构, 为产业转型升级和创新发展提供强大智力支持, 安徽等省(区、市)还依托长三角一体化优势积极承接东部地区产业转移; 东北地区的优势是自然资源、科技创新和地理位置,丰富的煤炭、石油和钢铁等自然资源为经济发展提供得天独厚的条件, 依托科技人才集聚打造的优良科技创新生态是培育新兴产业最根本最不可或缺的要素, 东北地区还是中国经济向北开放的最前沿; 西部地区的优势是自然资源、政策支持和生态保护, 西部地区同时拥有煤炭和天然气等化石能源以及风能和太阳能等可再生能源, 西部大开发战略为新质生产力培育提供坚实的政策保障, 积极探索重点生态工程和区域综合治理等人与自然和谐共生的发展模式。

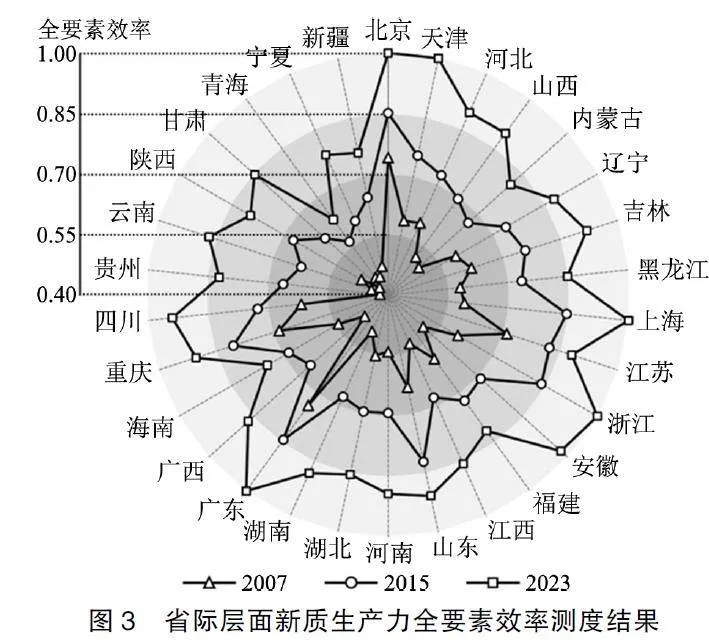

从省际层面来看(图3), 新质生产力及其子要素的全要素效率大多呈现增长趋势, 但仅有少数省(区、市)达到有效状态。对比2023 年各省(区、市)新质生产力全要素效率, 北京、天津、上海、浙江和广东位于生产前沿, 安徽、四川、吉林、山东和重庆的效率水平在0. 9 以上, 陕西、宁夏、新疆、海南和青海的效率水平相对较低, 不足0. 8。全要素效率的省域异质性决定了发展新质生产力要因地制宜。北京、天津、上海、浙江和广东的新质生产力处于生产前沿, 北京作为国际科技中心, 拥有全国一半以上院士、世界五百强企业和众多独角兽企业, 围绕智能网联汽车、脑科学和人形机器人等领域加快布局新质生产力;天津作为全国先进制造研发基地, 拥有丰富科教资源和雄厚产业基础, 围绕优势产业未来化和未来技术产业化大力培育新质生产力, 以算力优势赋能装备制造和电子信息等重点行业; 上海协同推进国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心和科技创新中心, “五心” 联动发展成为培育新质生产力的重要载体; “八八战略” 为浙江发展新质生产力打下坚实基础, 以科技创新驱动新技术新产业新模式发展, 以干部-人才-企业家“三支队伍” 塑造新质生产力的核心支撑; 广东全力打造基础研究-技术攻关-成果转化-科技金融-人才支撑的全过程创新系统, 逐步形成新质生产力全过程创新生态链。

4 新质生产力全要素效率的区域协调性

4. 1 新质生产力全要素效率的空间差异分解

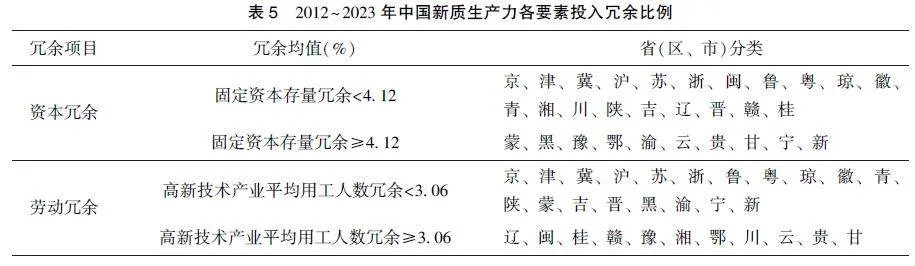

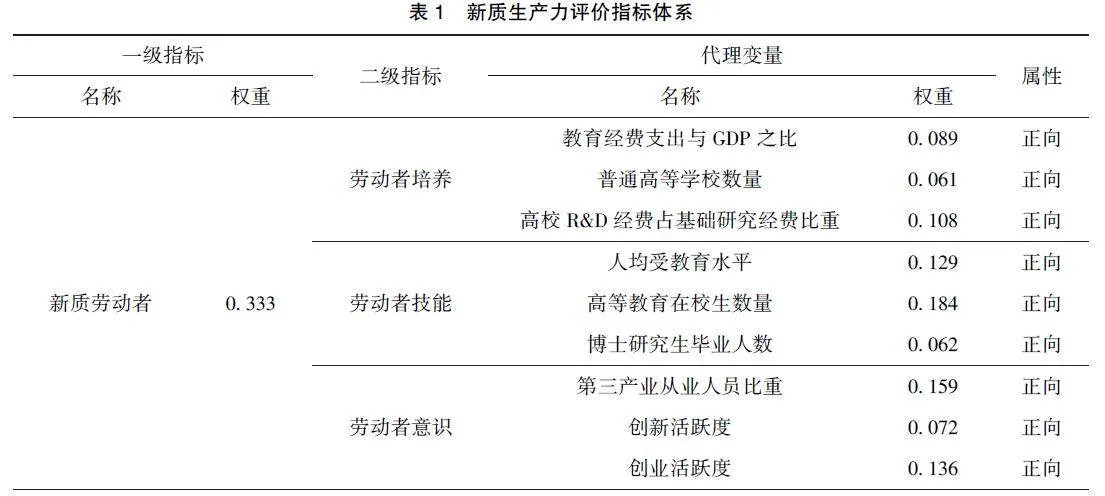

立足要素视角分解新质生产力全要素效率的空间差异(表3)。全要素生产资料效率的空间差异贡献率最大, 全要素劳动对象效率的空间差异贡献率以2014 年为拐点呈倒“U” 型趋势, 全要素劳动者效率的空间差异贡献率最小。新质生产资料作为影响经济高质量发展空间差异的关键因素, 源于技术和资源的空间分布不均。智能生产工具同人才储备和技术接受能力密切相关, 北京和广东等人才密集且研发能力强的省(区、市)更容易获得先进智能生产工具, 而青海和新疆等省(区、市)由于人才资源和技术能力限制, 难以获取同样程度的智能生产工具; 数字鸿沟是影响东西差距的重要因素, 东部地区拥有更加完善的数字基础设施, 能够更好利用数据和信息技术进行生产管理, 而西部地区的数字基础设施薄弱, 数字化程度较低导致生产过程较难利用数字技术。党的十八大以来, 新质劳动对象对经济高质量发展空间差异的影响幅度逐渐减弱, 展现了新兴产业普及化、新型能源广泛化和生态环境共识化取得的显着成效。以举国体制优势发展新兴产业、推广新型能源和推进环境保护, 在短时间内促进技术和管理经验扩散共享, 各地区大规模推广应用清洁能源, 全社会形成应对气候变化和环境污染的共识。新质劳动者是经济高质量发展的动力源泉且对空间差异影响幅度最小, 意味着新质劳动者将成为促进经济高质量发展在区域间更加协调的着力点。新质劳动者的区域流动性明显强于新质生产资料和新质劳动对象, 新质劳动者作为人力资本、技术创新和社会资本的综合载体, 劳动者素质培养、技能提升和意识觉醒能够促进全社会人力资本积累并形成知识共享、技术扩散的区域协调格局。

立足区域视角分解新质生产力全要素效率的空间差异(表3)。新质生产力全要素效率的空间差异呈现缩小态势, 基尼系数从2007 年的0. 091下降到2023 年的0. 044。从总体差异的区域分解来看, 四大板块的区域间差异贡献率以2012 年为拐点呈倒“U” 型趋势, 区域内差异贡献率呈现增长趋势, 超变密度贡献率以2012 年为拐点呈“U”型趋势。该结果表明, 四大板块的区域间差异是总体差异的主要来源, 从区域层面再次印证发展新质生产力要因地制宜; 随时间推移区域间差异逐步转化为区域内外交叠差异, 预示着新质生产力发展将突破四大板块划分的空间束缚, 促进经济高质量发展在区域间更加协调。对比子要素全要素效率空间差异的演变趋势, 全要素劳动对象效率和全要素劳动者效率的基尼系数分别以2018和2019 年为拐点先降后升, 历年均值分别是0. 075和0. 051, 全要素生产资料效率的基尼系数从2007年的0. 127 下降到2023 年的0. 083, 再次印证新质生产资料是新质生产力推动经济高质量发展空间差异的主要因素; 在区域差异分解上, 区域间差异仍是各子要素全要素效率总体差异的主要来源, 党的十八大以来, 区域间差异贡献率呈现缩小趋势, 超变密度贡献率逐步提高并在期末跃升为总体差异的第一来源, 整个考察期内各子要素全要素效率的区域内差异贡献率都呈现小幅上升趋势。

4. 2 新质生产力全要素效率的空间收敛特征

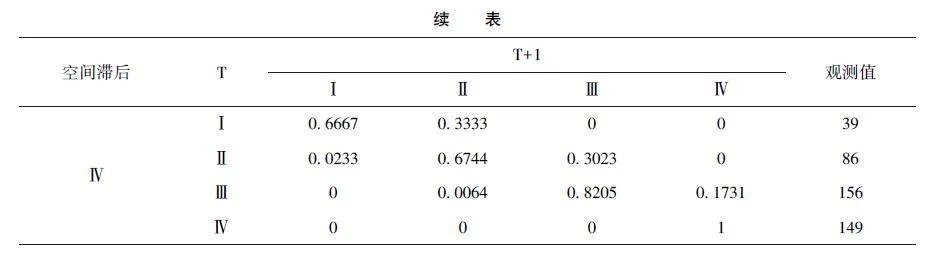

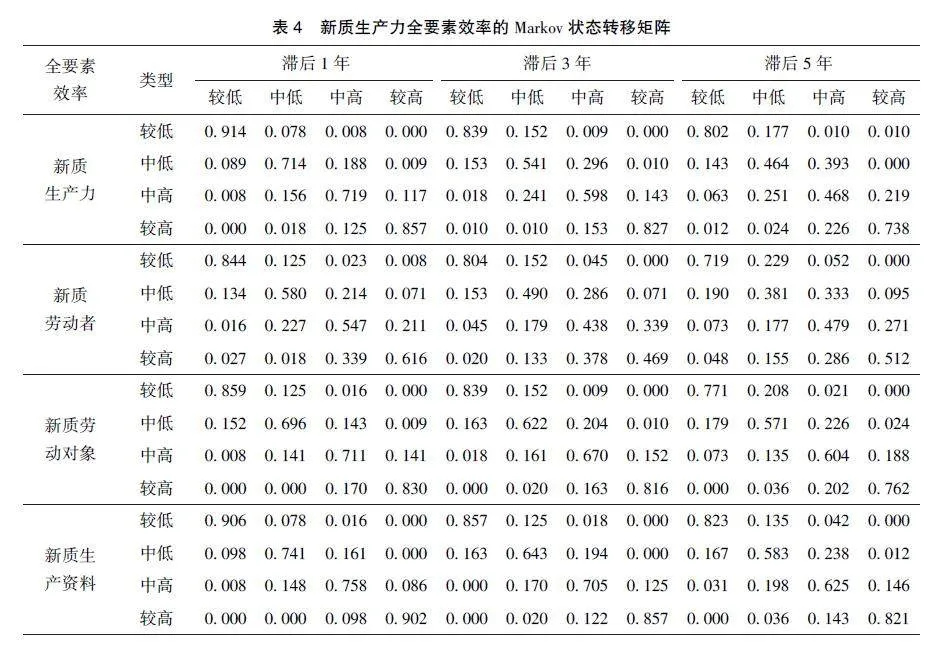

考察新质生产力全要素效率的俱乐部收敛特征(表4)。(1) 新质生产力对经济高质量发展的推动效果存在极化现象。滞后1 年时, 新质生产力全要素效率的较低和较高水平维持自身状态的概率分别是91. 4%和85. 7%, 明显高于中低和中高水平维持自身状态的能力, 表明新质生产力全要素效率存在高低分化现象; (2) 新质生产力对经济高质量发展的推动效果呈现空间流动性。滞后1 年时, 新质生产力全要素效率的较低水平仅向中低和中高水平迁移且转移概率递减, 较高水平仅向中高和中低水平迁移且转移概率递减, 中低和中高水平更易发生二者间的相互转移, 新质生产力全要素效率的空间流动性成为促进区域协调发展的有效着力点; (3) 区域极化现象逐渐缓解且俱乐部收敛趋势增强。就新质生产力全要素效率的转移趋势而言, 伴随滞后期数由1 年增加至5 年, 较低和较高水平维持自身状态的概率分别下降到80. 2%和73. 8%, 表明高低分化差距逐渐缩小, 中低和中高水平维持自身状态的概率稳定在50%左右, 表明多数省(区、市)围绕中等水平呈现俱乐部收敛。

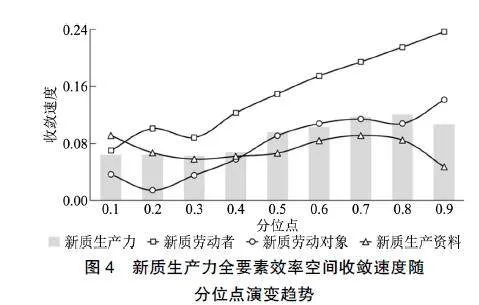

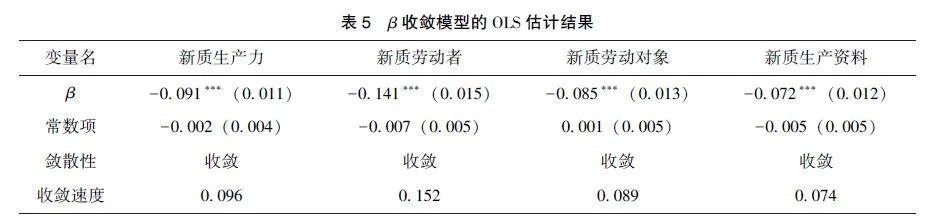

考察新质生产力全要素效率的β 收敛特征(表5)。新质生产力全要素效率的β 收敛系数小于0 且通过1%水平下显着性检验, 表明新质生产力对经济高质量发展的推动效果呈现空间收敛特征, 各子要素对经济高质量发展的推动效果也都呈现收敛特征; 新质生产力的收敛速度是0. 096,新质劳动者的收敛速度最快且高于新质生产力的收敛速度, 新质劳动对象和新质生产资料的收敛速度较慢且低于新质生产力的收敛速度。以上结果再次印证发展新质生产力能够促进经济高质量发展在区域间更加协调, 其中, 新质劳动者在促进区域协调方面优势突显。从收敛速度随分位点的演变趋势来看(图4), 新质生产力在0. 1~0. 8分位点间收敛速度逐渐加快, 特别是在0. 4~0. 5分位点间出现大幅提升, 随后在0. 8~0. 9 分位点间有所下降, 表明新质生产力对经济高质量发展推动效果在中等偏上水平处的收敛趋势更加明显,这与表4 中新质生产力维持中高水平能力强于中低水平的结果互为佐证。就子要素而言, 新质劳动者和新质劳动对象都表现出低水平慢收敛而高水平快收敛特征, 在长期发展上高水平快收敛是低水平向高水平追赶的过程, 未来结果是高水平趋同; 新质生产资料的收敛速度以0. 3 和0. 7 分位点为拐点呈下降-上升-下降的趋势, 0. 1 分位点处收敛速度较快表明新质生产资料对经济高质量发展的推动效果存在低水平趋同并且还在持续,0. 6~0. 8 分位点间收敛速度较快表明在中上等水平处的收敛趋势更明显。

5 结论与启示

本文得到的主要结论有: (1) 在全国层面,考察期内新质生产力及其子要素全要素效率大幅提升, 子要素中全要素劳动者效率排名第一, 表明新质生产力已经在实践中形成并展示出对经济高质量发展的强劲推动力和支撑力, 新质劳动者始终是经济高质量发展的动力源泉; (2) 在区域层面, 新质生产力对经济高质量发展的推动效果在东部地区表现更佳, 各地区新质生产力驱动经济高质量发展的路径存在差异, 中部地区的动力源泉始终是新质劳动者, 东部和西部地区的动力源泉由新质生产资料变成新质劳动者, 东北地区内新质生产资料、新质劳动者和新质劳动对象交替成为动力源泉; (3) 在省际层面, 北京、天津、上海、浙江和广东的新质生产力处于生产前沿, 河北、安徽、山东、河南、江苏和重庆的部分子要素达到生产前沿而新质生产力整体未达到生产前沿, 甘肃的新质生产力全要素效率相对较低但增长幅度最大, 印证了发展新质生产力要因地制宜;(4) 从区域协调性看, 新质生产力推动经济高质量发展的空间总体差异逐渐缩小, 全国层面呈现俱乐部收敛特征且收敛速度随效率水平提升而加快, 四大板块的区域间差异是总体差异的主要来源, 新质生产资料的分布不均是导致空间差异的主要原因, 新质劳动者能够突破四大板块划分束缚促使经济高质量发展在区域间更加协调。

基于上述结论, 为培育新质生产力、优化新质生产力空间布局提出如下对策建议: (1) 提升全要素劳动者效率并优化新质生产资料布局。通过提高劳动者创新能力和技术水平以适应经济高质量发展需求, 制定相关政策鼓励人才流动和合理配置, 特别是向西部地区引进高素质人才; 鼓励东部地区与中西部地区进行生产资料的合作共享, 通过建设基础设施和技术转移等方式提升中西部地区的生产资料水平; (2) 加快技术创新和实施创新驱动发展战略。技术创新是新质生产力发展的重要引擎, 鼓励产学研合作以提升科技成果转化率, 促进新技术和新工艺推广应用, 利用大数据和人工智能等新兴技术实现经济运行的智能化高效化; 实施创新驱动发展战略是实现新质生产力全面提升的关键, 优化创新生态环境, 营造良好的创新创业氛围, 建立和完善创新激励机制, 支持企业加大创新投入; (3) 因地制宜制定差异化发展策略和加强区域协同。东部地区要继续强化新质劳动者和新质生产资料的投入, 提升技术创新和产业升级水平; 中部地区要重点培养和引进高素质劳动者; 西部地区要增加生产资料和技术支持, 提升全要素劳动对象和生产资料效率; 东北地区要综合考虑新质生产资料、劳动者和劳动对象的协同发展, 形成多元化发展路径。

参考文献

[1] 刘华军, 田震. 新时代十年中国高质量发展之路———历程回顾、成效评估与路径展望[J]. 经济学家, 2023, (7): 25~35.

[2] 胡莹, 刘铿. 新质生产力推动经济高质量发展的内在机制研究———基于马克思生产力理论的视角[J]. 经济学家, 2024,(5): 5~14.

[3] 许嘉扬, 郭福春. 新质生产力与经济高质量发展: 动力机制与政策路径[J]. 浙江学刊, 2024, (4): 43~50.

[4] 王廷惠, 李娜. 新质生产力催生机制与发展路径———“技术-要素-产业” 分析框架[J]. 广东社会科学, 2024, (4): 14~25,284.

[5] 周文, 张奕涵. 新质生产力与高质量发展: 内在关联与重点突破[J]. 学术研究, 2024, (6): 73~82.

[6] 刘宇笛, 王春枝. 要素市场化配置赋能经济高质量发展: 影响机理与路径选择[J]. 财经理论研究, 2024, (5): 12~29.

[7] 刘庆龄, 曾立. 国家战略科技力量为新质生产力“蓄势赋能”的机制与路径[J]. 宁夏社会科学, 2024, (3): 134~143.

[8] 孙亚男, 刘燕伟, 傅念豪, 等. 中国新质生产力的增长模式、区域差异与协调发展[J]. 财经研究, 2024, 50 (6): 4~18,33.

[9] 刘爱峰. 中国区域数字新质生产力发展平衡性分析[ J]. 统计与信息论坛, 2024, 39 (11): 51~63.

[10] 钟业喜, 吴思雨. 新质生产力推动区域协调发展的困境、机理与对策[ J]. 重庆大学学报( 社会科学版), 2024, 30(6): 41~55.

[11] 卢江, 王晓楠. 因地制宜发展新质生产力的现实依据与实施路径———来自西部地区九大城市群的经验证据[ J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30 (5): 13~28.

[12] 方江山. 因地制宜发展新质生产力要牢牢把握好六个关系[J]. 人民论坛, 2024, (11): 6~10.

[13] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41 (6): 5~25.

[14] 朱富显, 李瑞雪, 徐晓莉, 等. 中国新质生产力指标构建与时空演进[J]. 工业技术经济, 2024, 43 (3): 44~53.

[15] 佟孟华, 褚翠翠, 李洋. 中国经济高质量发展的分布动态、地区差异与收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022,39 (6): 3~22.

[16] 赵云辉, 吴心月, 白佳奇, 等. 数字经济、产业融合与城市经济高质量发展———基于制度环境的调节作用[ J]. 财经理论研究, 2023, (1): 1~18.

[16] 赵云辉, 吴心月, 白佳奇, 等. 数字经济、产业融合与城市经济高质量发展———基于制度环境的调节作用[ J]. 财经理论研究, 2023, (1): 1~18.

[18] Lu J, Li H. Can Digital Technology Innovation Promote TotalFactor Energy Efficiency? Firm-level Evidence from China [ J].Energy, 2024, 293 (C): 130682.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 国家社会科学基金项目“双循环 新格局下推进一带一路 投资与价值链构建研究” (项目编号: 21BJY008); 中国科协科技智库青年人才计划“中国城市群减污降碳与新质生产力协调发展及优化路径研究” (项目编号: XMSB20240711089); 德阳市哲学社会科学规划项目“教育科技人才三位一体赋能成渝地区双城经济圈新质生产力发展研究” (项目编号: DY25XZ058)。