[关键词]大数据应用 劳动生产率 创新要素配置 制造业企业 数字技术 数据基础设施 面板双向固定效应模型 生产率悖论

引言

改革开放以来,人口红利为中国经济高速增长发挥了重要推动作用,但是近年来中国人口发展呈现少子化、老龄化特征,人口数量红利的作用逐渐消减,而且伴随着外贸增长趋缓、内需拉动乏力、资源环境压力增大等问题的出现,劳动生产率的提升成为新形势下经济增长的新动力,也是实现经济高质量发展的新要求。自2014年大数据首次写入政府工作报告以来,中国政府一直大力推动大数据产业发展,根据《中国大数据产业发展指数报告(2023年版)》的数据显示,2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%。大数据产业的发展为大数据技术的成熟和应用创造了条件。大数据等数字技术的应用深刻变革了制造业企业的生产方式和管理模式,提高了企业资源利用效率和生产效率。那么大数据技术的应用会如何影响制造业企业劳动生产率?其内在作用机制是什么?对这些问题的回答有助于更好地发挥大数据应用对劳动生产率的促进效应,推动实现经济高质量发展。

随着大数据技术对实体经济的渗透,现有研究从越来越多的角度考察了大数据应用的经济效应,且研究方法也从理论分析向实证分析转变。现有关于大数据应用的经济效应的文献主要集中在宏观和微观两个方面。关于宏观层面大数据应用的经济效应的研究集中于大数据应用对经济发展和产业结构优化的影响。关于微观层面大数据应用的经济效应的研究主要集中于大数据应用对企业绩效的影响。Raguseo等、Y asmin等研究发现,大数据分析能力对企业绩效具有显着的促进作用。孙新波等从数据驱动视角出发,研究发现大数据的合理应用有助于提升企业供应链敏捷性。许芳等研究发现,大数据应用对供应链协同和企业创新绩效均有显着的正向影响。张叶青等研究发现,企业大数据应用可以显着提高公司市场价值。史丹和孙光林则认为,大数据发展可以通过促进企业创新、优化资本与劳动要素配置效率,以及数据赋能来提升制造业企业全要素生产率。

关于大数据应用与劳动生产率关系的研究较为少见,但是有研究从数字技术应用角度切入,已有研究关于数字技术应用对劳动生产率的影响效果主要有两种观点。有学者认为数字技术的应用通过替代效应降低了中低端劳动力就业,也通过创造效应增加了高技能就业岗位数量,促进了劳动生产率提升。Varlamova和Larionova研究发现,业务流程的数字化和使用互联网技术的增加能够提高劳动生产率:也有研究认为计量错误、时滞、再分配和管理不善等问题的存在使数字技术的应用可能会抑制劳动生产率的提升,产生“生产率悖论”现象。而基于中国工业企业数据的经验研究发现,数字经济发展能够显着促进制造业企业劳动生产率提升,破解“生产率悖论”,而且企业性质、行业要素密集程度、行业竞争性、地区等因素的不同会使得这一影响效果产生差异。随着研究的不断深入,学者们从不同渠道分析了数字技术应用提升劳动生产率的作用机制,主要从经济集聚水平提升、创新水平提升、人力资本水平提升等方面构建作用渠道,而大数据技术的应用在优化创新要素配置方面具有独特的优势,大数据技术通过数据搜集和计算匹配,能够推动资金、人才、技术等创新要素进行精准配置,提高创新要素配置效率,从而推动制造业企业劳动生产率提升。因此,本文从优化创新要素配置渠道出发,阐述微观层面大数据应用影响制造业企业劳动生产率的理论机理,而后选用面板双向固定效应模型实证检验大数据应用对制造业企业劳动生产率的影响效应和作用机制。

本文从大数据应用视角思考制造业企业劳动生产率的影响因素,拓展了企业劳动生产率的影响因素研究。分析大数据应用对劳动生产率的影响具有重要的理论贡献,因为现有文献尚未系统分析大数据应用对制造业企业劳动生产率的具体影响。已有研究多集中在传统的生产要素、管理方式和市场环境等方面,很少考虑到数据驱动的创新型因素,本文的研究填补了这一空白:从创新要素配置角度剖析了大数据应用对制造业企业劳动生产率的作用机制,有助于厘清大数据应用影响制造业企业劳动生产率的微观作用机理,揭示大数据应用对劳动生产率促进效应,为制造业企业提供切实可行的建议。在进行数字化转型时,企业应重视大数据利用,以便更有效地配置创新要素,提升劳动生产效率。该理论框架既为后续相关研究提供机制分析思路,也为企业推动大数据应用提供了指导意义。

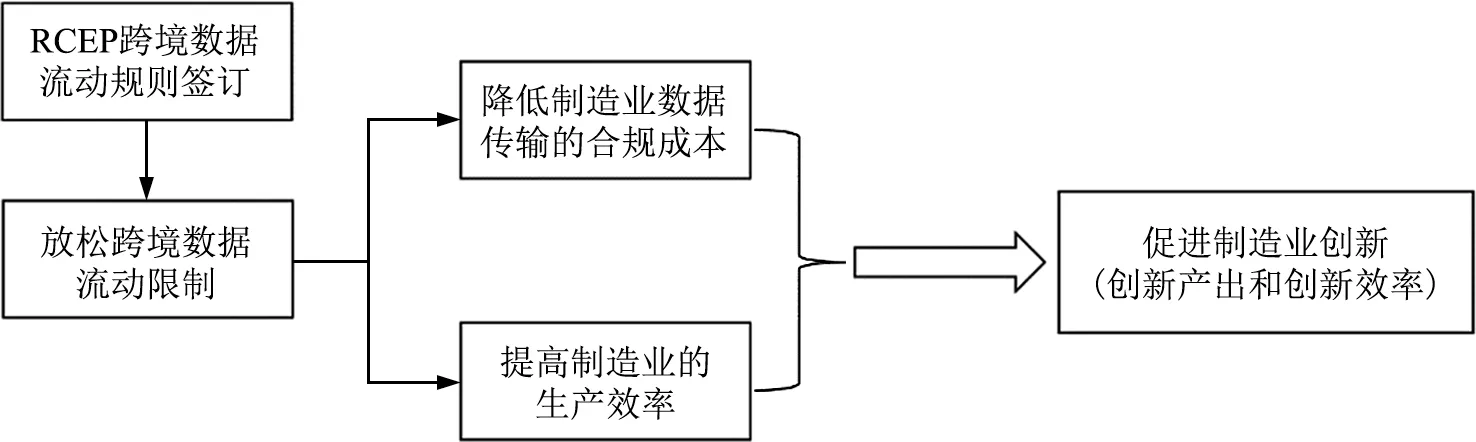

1机制设计

大数据技术的应用变革了制造业企业的生产方式和管理模式,能够发挥就业“替代效应”和“创造效应”,二者的共同作用影响了制造业企业劳动生产率。技术变革会导致劳动力被新技术或新工艺所替代。数据采集、数据挖掘、视觉识别、图像分析等大数据技术的应用推动了制造业企业生产方式的智能化、数字化变革,智能化的生产模式不仅可以减轻工作人员的劳动强度,替代了低端、重复性工作的劳动力,还能提高产品的一致性和质量,提升了劳动生产率;同时,根据资本一技能互补理论,先进技术的使用会带来企业对高技能劳动力需求的增加。大数据技术在制造业企业的广泛应用能够创造新的与大数据技术应用相关的就业岗位,增加了企业对具备大数据技术使用和维护等能力的高技能劳动力的需求,从而推动了劳动生产率的提升。另外,大数据技术的应用推动了制造业企业生产、管理、财务等业务流程的再造,有效提高了企业管理效率和财务透明度,降低了企业生产成本、管理成本,进一步提高了劳动生产率。

假设1:大数据应用有助于提升制造业企业劳动生产率。

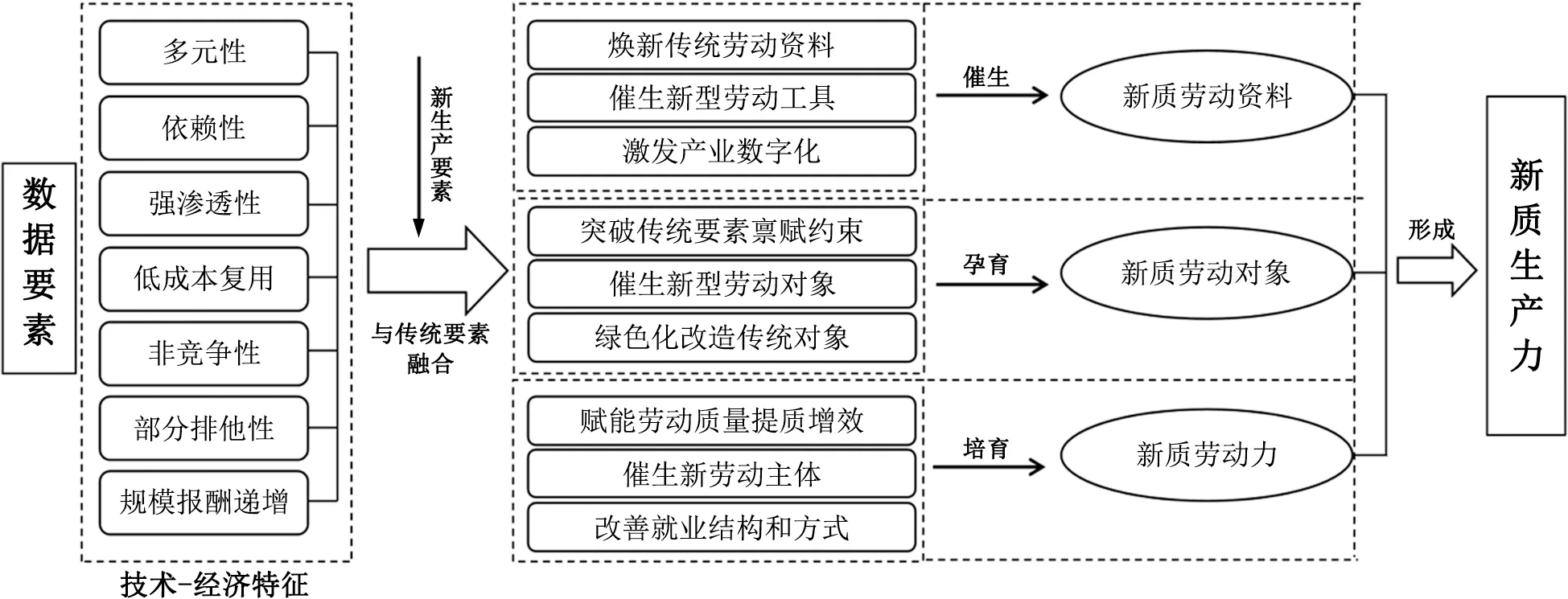

大数据可以在既有的创新要素中发挥桥梁型要素的作用,驱动既有创新要素组合方式的变革,形成更有效率的要素配置方式,以驱动制造业企业转型升级和提质增效,进而推动制造业企业劳动生产率提升。大数据应用的创新要素配置优化效应主要体现在量和质两个方面。(1)大数据应用能够拓展创新要素内外部获取渠道,增加制造业企业创新要素投入,优化创新要素配置结构。大数据技术可以发挥信息传播收集和处理的优势,跨地区联结劳动力供需双方,缓解劳动力市场的信息不对称问题,使企业能够更有效率、更低成本地获取外部高技能劳动力,提高企业高技能劳动力的数量。大数据技术的应用提高了企业内部财务、管理等信息的透明度,降低了投资者的信息不对称程度,有助于企业获取更多的外部融资,使企业有能力投入更多资金进行研发创新活动:(2)大数据应用能够发挥数据要素特性推动创新要素的精准匹配,提升制造业企业创新要素配置效率。大数据技术可以分析出市场对产品的创新需求,提升企业决策的准确性,促进创新要素的优化配置。数据挖掘和数据分析等大数据技术的应用使企业可以根据研发人员的专业技能和工作经验,进行精准的岗位调配,将高素质的人才分配到合适的创新项目中,激发团队的创造力和生产力。大数据技术的应用还可以使企业对研发资金使用进行实时监控与调整,以保证研发资金的使用效率,提高研发资金配置效率。根据要素配置理论,产业升级的过程就是要素配置结构不断优化的过程。创新要素配置优化既能促进传统制造业企业转型升级,又能够催生出新业态、新商业模式,有助于企业深化技术应用,推动企业重塑业务流程,变革产业组织模式,降低生产成本和运营成本,提升生产效率,进而推动制造业企业劳动生产率提升。

假设2:大数据应用通过优化创新要素配置,从而提升制造业企业劳动生产率。

2研究设计

2.1模型设定

为了检验大数据应用对制造业企业劳动生产率的影响效应,构建如下基准回归模型进行实证分析:

大数据应用通过优化创新要素配置渠道促进制造业企业劳动生产率。为了检验大数据应用影响制造业企业劳动生产率的作用机制,借鉴江艇的做法,采用面板双向固定效应模型进行检验,具体模型如下:

其中,Med表示中介变量,包括研发人员配置(Alloip)和研发资本配置(Alloie)。其余指标的设置以及符号表示均与基准回归模型一致。

2.2指标选择

被解释变量:制造业企业劳动生产率(Lprodu):借鉴牛志伟等的做法,采用制造业企业营业收入与员工总人数的比值作为制造业企业劳动生产率的衡量指标。

核心解释变量:大数据应用(Data):采用大数据关键词词频和大数据无形资产构建制造业企业大数据评价指标体系。为了避免主观因素的影响,采用熵值法对各指标进行赋权,加权计算得到制造业企业大数据应用综合指标值对制造业企业大数据应用(Data)进行衡量。关于大数据应用关键词词频的获取,参考张叶青等的做法,采用文本分析法对上市公司年度报告文本进行关键词提取得到大数据关键词词频数。关于大数据无形资产指标的获取,参考张永坤等的做法,手工整理上市公司财务报告附注披露的年末无形资产明细项中与大数据技术或大数据应用有关的条目,然后对筛选出的条目进行加总,得到大数据无形资产指标数据。

机制变量:参考吕承超和王志阁、史丹和孙光林的做法,采用样本企业创新要素成本与同一行业、同一产权性质和同一年度的企业平均创新要素投入的偏离程度来度量企业的创新要素配置情况。创新要素配置指标的值越大,意味着企业创新投入超出所在组别平均创新投入越多,说明企业创新要素配置情况越优化。制造业企业创新要素投入包括研发人员投入和研发资本投入,分别以企业研发人员数量占比和研发支出占比衡量,计算得到研发人员配置(Alloip)和研发资本配置(Alloie)。

控制变量:参考张叶青等的做法,企业规模(Size)采用员工人数的对数衡量;企业年龄(Age)采用观测年份减去上市年份加1的对数衡量:资产负债率(Lev)采用总负债与总资产之比衡量;资产收益率(Roa)采用税后净利润与总资产之比衡量;股权集中度(Topl)采用第一大股东的持股比例衡量;两职合一(Dual)采用董事长和总经理是否为同一人的虚拟变量测度,若董事长和总经理为一人取值为1,否则为0;董事会规模(Board)采用董事会人员总数的对数衡量。

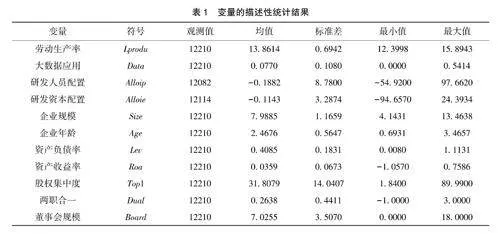

根据表1,制造业企业劳动生产率的均值为13.8614,标准差为0.6942,最大值为15.8943,最小值为12.3998,说明样本企业的劳动生产率水平存在差异。

2.3数据说明

本文以2013~2023年中国沪、深A股制造业上市公司为研究对象,对样本企业进行了如下处理:(1)将核心数据缺失严重的样本剔除;(2)将ST、*ST、PT以及上市期间退市的上市公司进行删除;(3)为了控制变量异常值干扰实证结果,对所有连续变量进行1%缩尾处理。上市公司年度报告文本文件来源于巨潮资讯网,其余原始数据均来自CSMAR数据库和中国研究数据服务平台(CNRDS)。

3实证结果分析

3.1基准回归

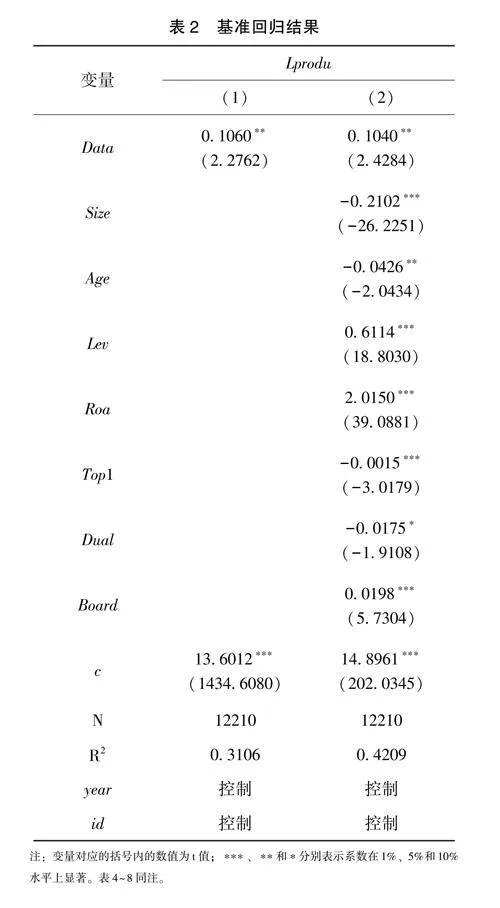

表2列(1)为不包括控制变量的回归结果,大数据应用的估计系数在5%的显着性水平上显着,表2列(2)为包括控制变量的回归结果,大数据应用的估计系数在5%的显着性水平上显着,说明大数据应用能够显着促进制造业企业劳动生产率。从控制变量来看,资产负债率、资产收益率和董事会规模对制造业企业劳动生产率具有显着的促进作用,而企业规模、企业年龄、股权集中度和两职合一对制造业企业劳动生产率具有显着的抑制作用。

3.2稳健性检验与内生性讨论

为了进一步验证基准回归结果的稳健性,本文采用多种方法进行稳健性检验,并采用工具变量法进行内生性讨论。

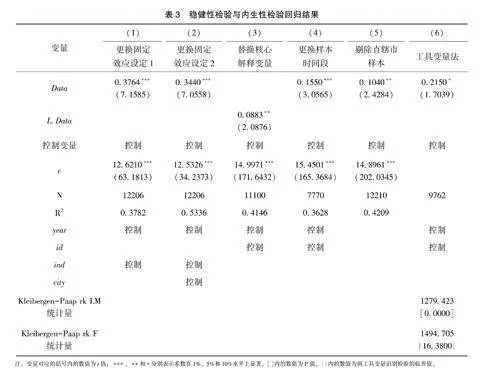

(1)考虑到不同层面的固定效应控制可能会影响基准回归结果的稳健性,因此采用不同的固定效应控制方式进行稳健性检验:①控制年份、行业固定效应;②控制年份、行业、城市固定效应进行回归,回归结果如表3列(1)、(2)所示。回归结果显示,大数据应用的估计系数均显着为正。

(2)考虑到可能存在的反向因果关系,参考钟辉勇和陆铭的处理方式,对制造业企业大数据应用指标进行滞后1期处理作为核心解释变量进行回归,结果如表3列(3)所示。回归结果显示,大数据应用的估计系数显着为正。

(3)由于2020年初的新冠肺炎疫情对经济产生了很大冲击,因此本文以2020年为时间节点,选取2013~2019年时间段的样本进行回归,结果如表3列(4)所示。回归结果显示,大数据应用的估计系数在5%的显着性水平上显着为正。

(4)考虑到直辖市在经济发展、地理区位以及资源等方面具有显着优势,更容易发挥大数据应用对企业劳动生产率提升的促进作用,可能会影响基准回归结果,因此将直辖市样本剔除后进行回归,结果见表3列(5)。回归结果显示大数据能显着促进制造业企业劳动生产率提升。

(5)为了进一步克服可能存在的内生性问题,采用工具变量法进行内生性讨论。借鉴刘善堂和白晓明的做法,选取了制造业企业所在地到杭州的距离(Data_city)作为大数据应用的工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归,结果如表3中列(6)所示,采用工具变量后,大数据应用依然能显着促进制造业企业劳动生产率。

3.3作用机制分析

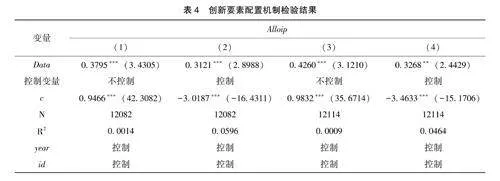

表4呈现了创新要素配置机制检验的回归结果,列(1)、(2)为以研发人员配置为被解释变量时的回归结果,结果显示大数据应用可以显着优化制造业企业研发人员配置。列(3)、(4)为以研发资本配置为被解释变量时的回归结果,结果显示大数据应用可以显着优化制造业企业研发资本配置。结合机制分析可知,大数据应用可以通过优化企业创新要素配置,进而促进制造业企业劳动生产率提升。

3.4异质性分析

为了深入探讨大数据应用对制造业企业劳动生产率影响效应的异质性特征,按照企业所有权性质、企业规模、行业要素密集度以及企业注册地所在地区等角度展开异质性分析。

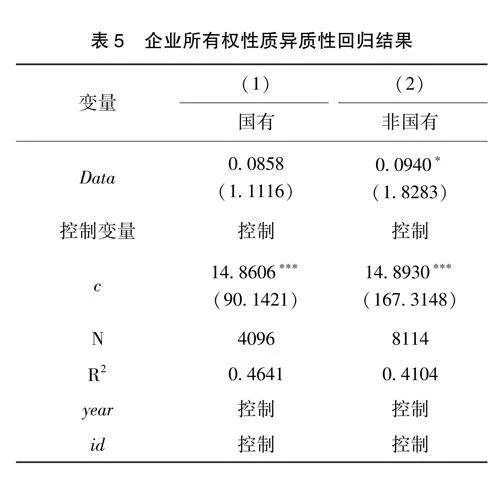

(1)按照企业所有权性质的不同,将样本企业划分为国有企业和非国有企业两组,并分别进行回归,结果如表5所示。根据回归结果,国有企业和非国有企业大数据应用的估计系数均为正,但只有在非国有企业情形才是显着的,说明非国有企业大数据应用显着促进了企业劳动生产率提升。与国有企业相比,非国有企业拥有更加灵活的组织结构,更愿意采用新技术,且更新技术的成本也相对较低,因此,大数据应用对非国有企业劳动生产率具有显着的推动作用。

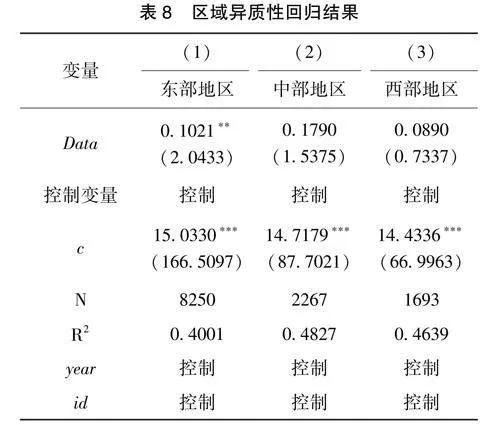

(2)参考史丹和孙光林的做法,以企业资产规模均值为区分标准,将样本企业划分为大规模企业和小规模企业两组,并分别进行回归,结果如表6所示。根据回归结果,大规模企业和小规模企业大数据应用的估计系数均为正,但只有在大规模企业情形才是显着的,说明大规模企业大数据应用显着促进了企业劳动生产率提升。相对于小规模企业,大规模企业具有规模经济和范围经济优势,具有更完善的组织结构和管理模式,能够更有效地配置资源,有能力投入更多的资金、人力和技术力量来引进大数据技术对企业生产数据和设备状态进行实时监测,使企业可以及时发现并解决生产过程中的问题,提高劳动生产率和产品质量。

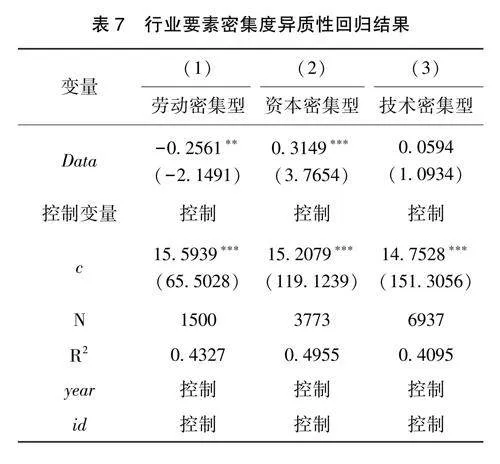

(3)参考唐红涛等的做法,按照行业要素密集程度的不同,将样本划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型企业,并分别进行回归,结果如表7所示。根据回归结果,劳动密集型企业大数据应用的估计系数显着为负,而资本密集型和技术密集型企业大数据应用的估计系数均为正,但只有在资本密集型企业情形是显着的,说明劳动密集型企业大数据应用对劳动生产率具有显着的负向影响,而资本密集型企业大数据应用对劳动生产率具有显着的正向影响。与劳动密集型和技术密集型企业相比,资本密集型企业拥有更雄厚的资金,能够在大数据应用方面投入大量资源,提升大数据应用水平,而大数据应用使企业更精准地了解市场需求和供应情况,推动资源配置效率提升,避免资源浪费和产能过剩等问题,从而推动企业劳动生产率提升。随着大数据技术的引入,劳动密集型企业可能会依赖于新工具,导致对低技能劳动力需求的减少,从而使得低技能员工无法适应新技术的工作环境,产生技能鸿沟,反而降低整体劳动生产率。

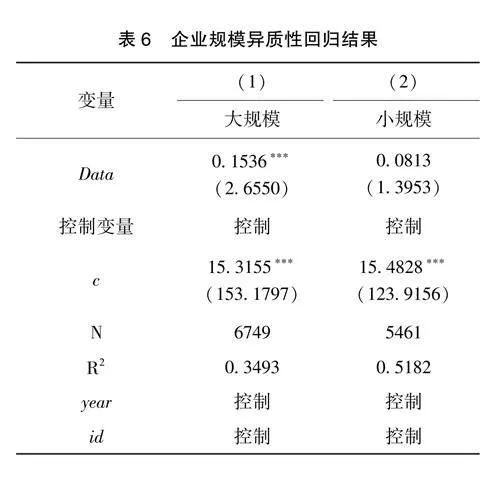

(4)基于企业注册地所在地区为区分标准,将样本企业分为东部地区、中部地区和西部地区企业3组,并分别进行回归,结果如表8所示。根据回归结果,东部地区企业大数据应用的估计系数显着为正,而中部地区和西部地区企业大数据应用的估计系数均为正,但都不显着,说明东部地区企业大数据应用都对劳动生产率提升发挥了显着的促进作用。与中部地区和西部地区相比,东部地区拥有更为丰富的数据基础设施和数据要素资源,企业大数据应用水平相对较高,更容易发挥大数据应用的劳动生产率增加效应。

4结论与政策建议

4.1结论

本文从理论和实证双重视角探讨了大数据应用对制造业企业劳动生产率的影响效应和作用机制。研究得到的主要结论如下:

(1)基准回归结果表明,大数据应用能够显着促进制造业企业劳动生产率提升,经过更换固定效应设定、替换核心变量、更换样本时间、剔除直辖市样本等一系列稳健性检验以及内生性检验之后回归结果依然稳健。这一结论说明大数据应用可以对劳动生产率发挥促进作用,破解“生产率悖论”,与金环和杨静的研究结论基本一致。

(2)大数据应用能够通过优化创新要素配置渠道促进制造业企业劳动生产率。机制分析结果表明,大数据应用能够优化创新要素配置,进而对制造业企业劳动生产率发挥显着的促进效应。以上机制分析结果采用逐步回归法检验后依然稳健。现有文献关于数字技术应用影响劳动生产率的研究少有从创新要素配置渠道进行机制分析,本文的结论显示创新要素配置优化是破解“生产率悖论”的可行性路径,拓展了大数据应用影响劳动生产率领域的机制研究,为后续政府相关部门制定政策破解“生产率悖论”提供相应的现实依据。

(3)大数据应用对制造业企业劳动生产率的影响存在所有权性质、企业规模、行业要素密集度和区域异质性。非国有企业、大规模企业、资本密集型企业和东部地区企业大数据应用对劳动生产率具有显着的促进作用。该结论显示大数据应用对不同类型制造业企业劳动生产率的影响存在差异,有助于更深入理解大数据应用对制造业企业劳动生产率的影响机理。

4.2政策建议

根据研究结论,为了充分发挥大数据应用对制造业企业劳动生产率的促进效应提出如下政策建议:

(1)加强数据基础设施建设,深化大数据技术应用。本文的研究发现大数据应用能够显着促进制造业企业劳动生产率,因此,政府要制定相应的支持和引导政策推动数据基础设施建设,在具体实践中可以聚焦推动网络基础设施、算力基础设施、数据流通基础设施和数据与网络安全设施建设,提升网络速度和稳定性,推动数据中心和算力中心落地,建立健全数据流通机制,加强网络安全和数据安全防护体系建设以及相关法律法规制定,为企业应用大数据技术提供必要的软、硬件支撑和良好的安全环境。

(2)发挥好大数据应用的创新要素配置优化效应。政府可以制定政策鼓励企业、高校和科研机构等共享数据,推动数据互联互通,促进创新要素优化配置。还可以通过推动产学研合作,培养更多的大数据技术应用型人才,推动企业大数据应用进程,进一步发挥其对创新要素配置的优化效应。从推动创新要素优化配置方面来说,政府要完善创新要素市场体系,建立公平开放的要素市场,加强创新人才的培养和引进,推动科技创新平台建设,为创新要素的流动和合理配置提供条件。

(3)多策并举,增强大数据应用对劳动生产率促进效应。要发挥制造业企业大数据应用对劳动生产率的促进作用需要多种政策共同发力,不仅要从鼓励大数据人才培育、完善数据交易市场.构建数据资源共享体系等方面制定政策推动大数据技术应用,还需要结合产业结构政策、要素市场化建设以及要素跨区域流动政策等共同发挥作用。本文的研究发现,国有企业、小规模企业、劳动密集型、技术密集型、中部地区和西部地区企业大数据应用对劳动生产率的促进效应有待加强,因此在制定相应的扶持政策时,需要对这些企业有所倾斜,通过加强地区数据中心落地、提供税收优惠等政策推动企业大数据应用进程,以更好发挥大数据应用对劳动生产率的促进效应。