【摘要】新质生产力是传统生产力的演进, 拥有高技能劳动者、 智能化劳动资料和多样化劳动对象, 实现生产要素优化组合的跃升, 具有强大的创新发展动能, 在矿业资源类企业的可持续发展中发挥重要作用, 其形成逻辑值得深入探讨。基于企业动态能力视角构建“动态响应—多维赋能—新质生产力形成”的过程框架, 并以北方稀土为典型案例, 探究资源类企业新质生产力的形成过程。研究发现: 企业在响应动态情景变革中为保持自身的可持续发展, 主动培育与激发企业动态能力适时而变。在感知、 吸收、 整合、 创新四维动态能力的赋能下, 企业进行合理化资源配置, 使其传统生产力升级为新质生产力, 推动新技术、 新要素、 新产业的演化。持续涌现的新技术、 优化配置的新要素以及创造的新产品、 催生的新产业共同推动产生多重价值, 满足动态情景变革下的企业高质量发展需求。同时, 本文从持续激发与强化自身动态能力、 培育并合理利用新质生产力两方面提出企业实现可持续发展的建议。

【关键词】新质生产力;动态能力;赋能;创新能力

【中图分类号】 F120.3" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)05-0086-8

一、 引言

矿产资源是支撑新兴产业和国防事业发展的重要物质基础(于宏源,2023)。随着全球经济进入增量缺乏的动力不足阶段, 西方国家加快矿业资源加工及应用技术产业化进程, 矿业资源领域竞争加剧(张宇祺等,2024)。严峻的国际形势使得我国资源类企业单纯依赖资源消耗和低成本劳动力的竞争策略难以为继, 需及时转变经济增长模式, 行业目光应不再局限于生产基本原料等基础环节, 要逐步推进前向一体化(石建勋和徐玲,2024)。资源类行业不同于制造业, 其发展模式的特殊性决定了行业在趋向于高端化和技术密集型发展方面存在更多挑战。要突破上述困局, 形成与依靠新质生产力成为该行业发展的必然要求(刘瑞等,2024)。新质生产力是习近平总书记着眼中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局, 为把握新一轮科技革命和产业变革发展时代浪潮而创造性提出的, 并在中共中央政治局集体学习、 中央经济工作会议中多次强调高质量发展需要新的生产力理论来指导。作为一种新兴的增长动力与发展模式, 新质生产力以科技创新为核心, 通过对要素资源的创新性配置、 以颠覆性技术引育未来产业等推动产业升级和转型, 实现经济发展质量和效益的提升(周文和许凌云,2023)。企业新质生产力的水平不仅成为构建传统产业、 新兴产业和未来产业共生共存良好产业生态的基础, 还是资源类企业实现传统产业改造升级, 向新兴产业、 未来产业过渡的重要保障, 其形成逻辑逐步成为学界与实践界共同关注的焦点。

目前关于新质生产力的研究, 主要聚焦于现代化产业体系建设、 制度保障及与高质量发展等议题的逻辑关联等方面。然而, 在微观层面的企业实践中, 多数企业对新质生产力的形成缺乏清晰认知, 相关理论框架与解释力欠缺, 使其维持自身可持续发展和响应国家战略谋划的有效性不足。显然, 传统生产力向新质生产力的跃迁需要以企业为创新主体, 激活已有技术与产业资源, 构建具备自我演进、 自我迭代功能的创新体系。因此, 本文以2023年度中国企业新质生产力优秀案例之一——中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(简称“北方稀土”)为典型案例, 探究矿业资源类企业新质生产力的形成过程与逻辑。基于企业动态能力理论视角构建“动态响应—多维赋能—新质生产力形成”的过程框架, 研究发现: 企业在动态响应市场需求、 政策引导双重要素叠加下为寻求自身的可持续发展, 以创新为核心支撑进行新质生产力的培育; 通过动态能力赋能实现资源重整, 企业的传统生产力在感知、 吸收、 整合及创新能力作用下升级成为新质生产力, 以创新要素配置新模式推动新质生产力与传统生产力的协同发展, 为企业创造多重价值。

二、 理论基础

(一) 生产力理论

从本源看, 生产力是具有劳动能力的人和生产资料相结合而形成的改造自然的能力, 包含劳动者、 劳动资料、 劳动对象三个关键要素(戴翔,2023)。因此, 可将生产力视为这三个关键要素相互作用的生产系统(盛朝迅,2024)。传统生产力主要依赖人力和初步机械化的生产工具, 具有显著的资源与劳动密集型特征(谢地和荣莹,2024)。在此类生产模式下, 人的体力和技能是生产的主要驱动力, 机械化、 自动化进而智能化的应用程度相对较低, 导致生产效率受到物理条件(如人的体力极限、工具的耐用性等)的明显制约(安树伟和申秀敏,2024)。此外, 科技应用水平不高和程度不深, 产品更新换代周期较长, 使得产品难以迅速适应市场需求变化。区别于传统生产力, 新质生产力致力于高质量、 高效率与更具可持续性的生产模式, 使企业能够紧跟与契合高质量发展的大潮, 不断提升自身的可持续发展水平。新质生产力对于环境极具动态性且亟需产业链前后端一体化发展的资源类企业增强竞争力尤为重要(蒋永穆和乔张媛,2024)。

(二) 动态能力理论

动态能力指在动态多变的产业环境下, 企业主体通过对现有资源进行动态调整以适应环境变化的一种综合能力(马鸿佳等,2023)。其特点一是强调“动态”, 企业要能迅速捕捉到外部环境的变化, 让自身具有自我更新的能力; 二是强调“能力”, 企业要对内部资源和外部资源进行合理配置, 以适应不断发展变化的市场需求(Rodenbach和Brettel,2012)。本文借鉴已有研究, 将动态能力划分为感知能力、 吸收能力、 整合能力和创新能力。感知能力是企业对环境变化的敏感度、 对消费需求变动的鉴别能力和对市场新机遇的发现能力, 据此迎合市场需求, 迅速识别外部的威胁及响应机遇(何欣等,2023); 吸收能力是企业学习和利用外部知识并将新知识和新技能转化为经营成果的能力(刘萍和武傲凯,2022); 整合能力是企业对内外部资源以及数实资源进行合理配置, 促进创新发展的能力(孙慧和张双兰,2018); 创新能力是指企业依托其内部资源, 结合与产品市场的紧密联系, 在开发新产品和开拓新市场方面所展现出的能力。

本文创造性地基于动态能力理论分析新质生产力的形成过程, 构建了“动态响应—多维赋能—新质生产力形成”的过程框架。鉴于资源类企业具有独特的行业属性, 本文深入剖析此类企业新质生产力的形成过程, 即响应情景变革→形成过程的黑箱机制→实现企业价值, 为资源类企业新质生产力的形成与培育提供借鉴。

三、 研究设计

(一) 研究方法及案例选择

本文采用探索性单案例研究方法, 使用该方法的主要原因在于: 第一, 适用性。新质生产力的形成是一个非线性、 多种元素相互作用的复杂动态过程(王冰等,2022), 尤其对于资源类企业而言变革具有不确定性, 案例研究方法适合对变革过程中多种影响元素的分析。此外, 相较于多案例研究而言, 单案例研究的核心优势表现为通过获取更为丰富、 详细和深入的信息, 基于关键证据链提出对复杂现象的理论洞见, 开展更加聚焦的分析, 可排除典型情境下非研究因素对研究问题的干扰(毛基业和李高勇,2014) , 有效帮助理解资源类企业由传统生产力到新质生产力的动态演化过程。第二, 启示性。探索性案例研究擅长从质性数据中提炼规律, 构建新的理论观点(苏钟海等,2023), 以更好地挖掘现象背后的潜在规律与理论逻辑, 助力于从案例企业的行为现象中探究形成新质生产力的过程框架。

基于此, 本文选取北方稀土进行探索性单案例分析。案例选择原因如下: 首先, 在资源类行业中稀土行业的整体竞争力得到各界认可, 但其竞争力的形成是一个复杂、 动态的过程, 在此过程中其话语权与影响力逐步增大(边璐等,2023), 其协同资源与能力的内涵式发展逻辑及对新质生产力的影响程度都契合本文研究主题。其次, 选取的案例企业——北方稀土处于稀土行业的龙头位置, 在创新驱动发展、 新质生产力形成等方面先行探索且成效显著, 并成为2023年度中国企业新质生产力优秀案例之一, 其发展规律与经验对其他资源类企业具有较大启示意义。

(二) 数据收集

资料来源的多元化可保证案例研究的科学性, 便于补充研究结论及实施交叉验证, 故本研究从以下方面获取数据: ①半结构化访谈。围绕关键问题确定访谈提纲, 对包钢稀土及包头稀土研究院的相关主体包括科研服务团队、 科研人员及其他相关人员进行了半结构化访谈。②实地考察。现场参观北方稀土并形成观察报告。③广泛搜集整理北方稀土管理者公开讲话和采访、 新闻报道、 历年年报以及相关论文、 政策等二手资料。在整个研究过程中, 对需要补充或核对的信息依靠面谈、 邮件等非正式沟通方式进行确认。

四、 案例分析

在微观企业层面, 从传统生产力到新质生产力的形成过程中动态情景的变革是关键因素, 激发了企业的动态能力(焦豪等,2021), 使其能够实现资源的有效重整, 促进生产力要素的全面突破, 为企业创造多重价值。这种转化不仅有助于企业适应市场变化, 还能提高企业的持续竞争力和创新能力, 为企业的可持续发展注入新的活力。

(一) 情景变革与动态能力激发

相较于其他行业, 我国稀土行业企业虽然起步较晚, 但是在国家政策引领与企业持续动态调整升级的协同作用下, 已实现了从“小、 散、 差”向集团化、 集约化、 绿色化和高端化的转变(徐广平等,2019)。

在稀土行业萌芽期, 为鼓励和支持稀土基础研究和产业关键技术研究, 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》出台。行业核心企业及时响应, 不断积累与形成动态能力, 充分利用行业资源与政策资源, 开展产学研相结合的技术创新活动, 为后续新产品开发和新技术推广起到基础性作用。在稀土行业改革期, 为应对稀土资源过度开发、 生态环境严重破坏、 产能长期过剩、 黑稀土泛滥等问题, 国务院颁发《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》, 其中强调“稀土是不可再生的重要战略资源”, 初步建立起统一、 规范、 高效的稀土行业管理体系(苏利平和高爽,2021;周美静和黄健柏,2020)。稀土企业依靠动态能力中的感知、 整合等能力快速响应, 围绕企业并购、 合理开发、 有序生产、 持续健康发展提升企业竞争力。在稀土行业蓬勃发展期, 工业和信息化部印发的《稀土行业发展规划》在行业新动能培育、 产业结构调整优化、 产业绿色转型、 上下游产业协同发展等重要环节提出具体实现路径。稀土行业核心企业及时感知并动态调整, 积极实践以上路径。稀土企业面对新时期可持续发展的机遇与挑战, 还需在动态情景变革中激发自身动态能力, 以满足形成新质生产力的要求。

1. 效率和质量变革对企业产品的“质”和“量”提出更高要求。我国新能源新材料等领域的“领跑”状态引致稀土产品需求变化, 传统生产方式与市场新需求的匹配不足, 导致依靠动态能力赋能培育新质生产力成为迫切需求。在市场变化及政策影响下, 企业深加工的材料类和应用类产品市场需求逐步扩展, 主要影响因素包括5G换机潮驱动抛光材料出货量持续扩张、 风电政策的实施撬动直驱永磁风机需求加速释放, 以及我国设定新空调能效标准致使变频空调的关键材料氧化镨钕需求稳步提升(刘璇等,2023)。

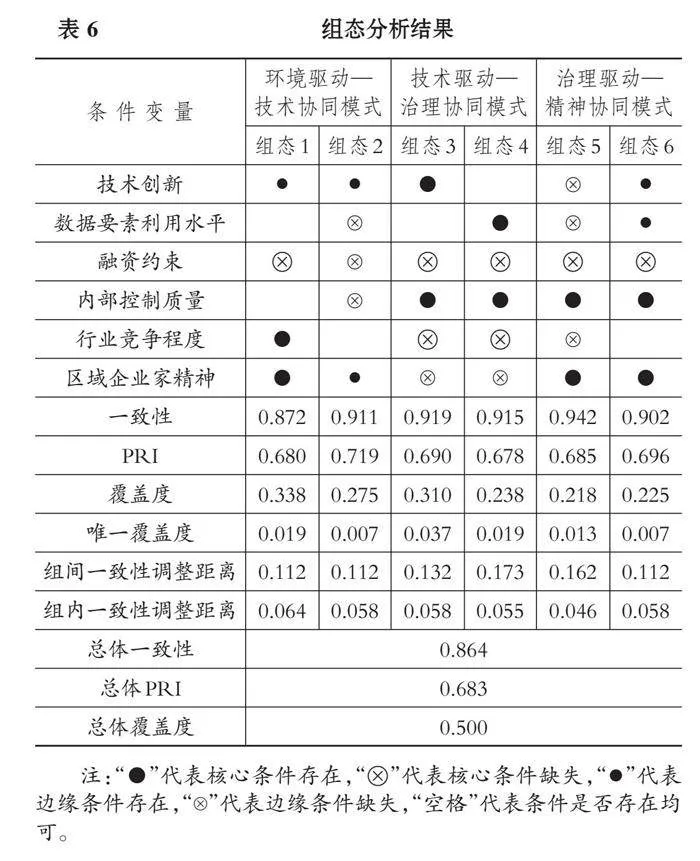

北方稀土的主要产品如表1所示。稀土产品的需求变化, 使得传统生产方式已不再适应当前的市场需求。因此, 在动态情景变革中, 企业应积极感知行业趋势, 吸收更智能化的先进技术, 以动态能力应对其波动, 赋能形成自身新质生产力, 以此实现产业升级基础上的高质量发展。

2. 产业转型升级与企业新动能。稀土市场趋于高端化发展, 传统产品已经不能满足其需求, 因此需要企业动态能力赋能培育新质生产力, 以产出新产品形成新动能。就企业发展而言, 近年来稀土原料营收占比下滑, 简单加工的经营模式受到限制, 而高端材料类、 应用产品类需求持续增长。特别是在新能源汽车赛道中国优势加持下, 稀土的新能源属性日益凸显。在此背景下, 北方稀土激发自身动态能力, 准确把握市场方向, 通过升级传统产业领域, 大力发展磁性材料等新能源领域, 以实现高端化发展, 赋能新质生产力形成。同时, 为响应国家“十四五”时期稀土行业发展目标, 北方稀土作为行业引领者, 需紧跟政策导向、 吸纳创新人才、 整合信息资源、 加强产学研合作, 以形成企业新质生产力、 促进产业转型升级, 助力我国成为世界稀土强国。

3. 资源环境约束与企业绿色化发展。稀土资源的深加工受到环境规制的约束, 这促使企业在动态能力赋能下形成具有“绿色发展”特征的新质生产力, 以节约资源、 降低能耗为目标, 实现产业的绿色转型。党的十八大以来, 习近平总书记多次强调和阐述“绿水青山就是金山银山”的核心理念, 结合 “双碳”目标的要求, 稀土企业必须考虑资源环境的约束, 响应政策要求, 进一步承担社会责任, 及时做到动态感知政策变化、 科学整合有限资源, 依靠吸收能力持续性全面优化系统全环节, 以再造生产流程, 全面赋能新质生产力形成, 实现生产全流程的清洁化、 低碳化, 从而迈向更加绿色可持续的发展道路。

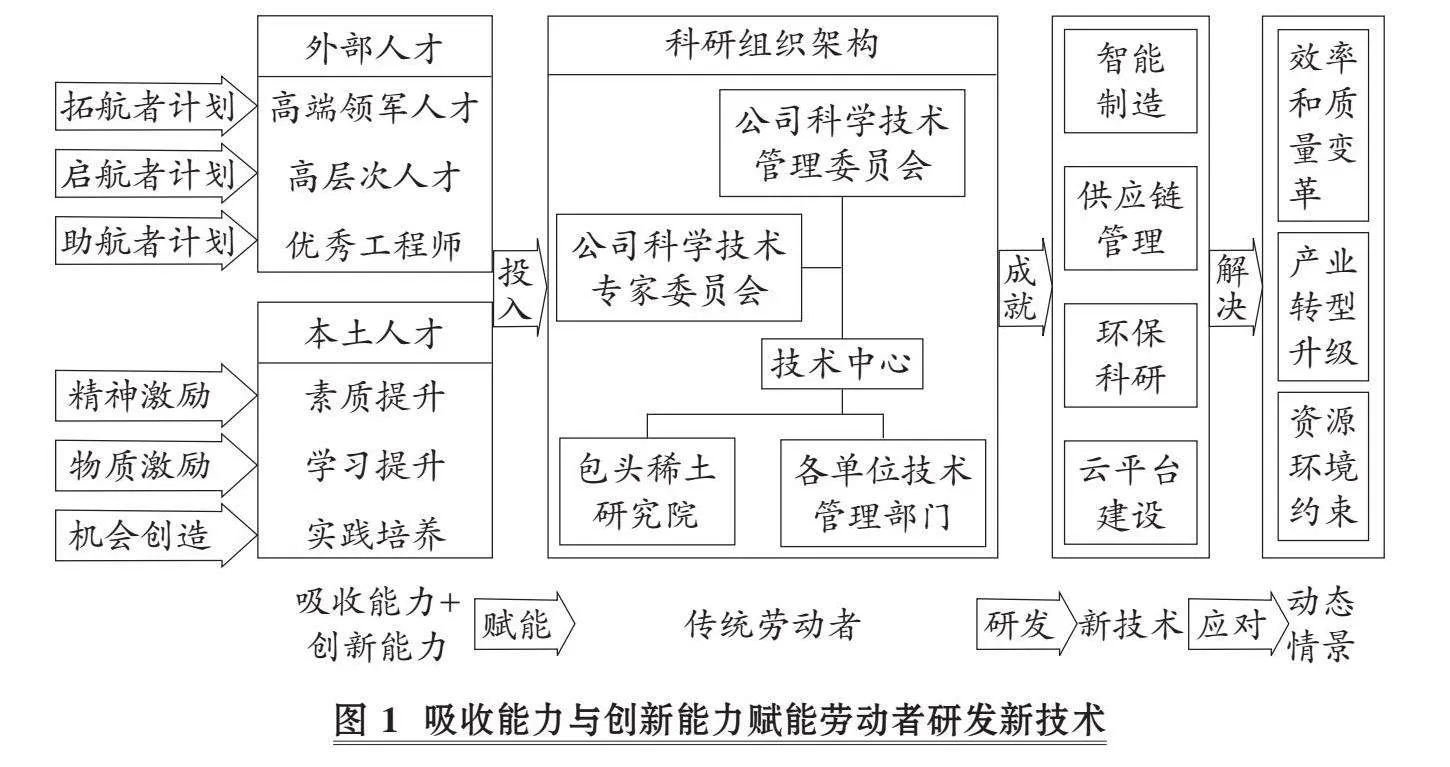

(二) 动态能力赋能下新质生产力的形成过程

1. 吸收能力与创新能力赋能传统劳动者转型为高技能劳动者, 以研发新技术。高技能劳动者是企业形成新技术最重要的“活劳动”因素。北方稀土在动态情景变革下, 以多维度吸收能力为出发点获取人才。一方面, 积极引进外部高技能人才, 增强新技术的研发实力; 另一方面, 加强本土人才培养, 促使其成为高技能劳动者, 提升吸收能力、 掌握新技术。随后通过科研组织变革, 将具有创新能力、 专业技能的人才投入新型科研组织进行资源重整, 改变科研组织生产关系, 建立适应新质生产力技术特点的企业组织结构, 推动企业成为创新主体, 实现新成果投入与转换。具体实践逻辑如图1所示。

在吸收能力的作用下, 传统劳动者得以成功转型为高技能劳动者。一方面, 企业结合产业发展方向和专业需求, 加强外部人才引进, 实施“三个计划”——引进高端领军人才、 高层次人才、 优秀工程师, 快速提升企业研发和技术创新能力。另一方面, 企业加强本土人才培养, 通过实施多元化激励机制, 从物质和精神两个层面激发员工的创新自主性, 以掌握高技能、 进行工作创新。同时, 企业为员工构建培训平台、 创造提升机会, 为高技能人才搭建成长“快车道”。借助企业的吸收能力, 新知识得以及时获取、 吸收并应用, 赋能形成新质生产力, 助力技术开发、 技术改造、 技术攻关, 以解决生产一线的实际问题。显然, 新知识的吸收为新技术的研发奠定了坚实的基础。因此, 近年来北方稀土新技术陆续落地, 如自动化生产线缩短、 节能降碳技术上线等, 创新技术不断推动稀土应用在冶金、 机械、 电子信息、 国防等多个领域, 成为推动企业持续进步和行业革新的关键因素。

在人才引进和培养过程中均需要企业吸收能力和创新能力的合理释放, 将高技能劳动者投入企业的科研组织中, 使其吸收知识并融入组织研发与产业发展之中, 改变固有生产关系, 促进全产业链技术攻关, 推动科技成果转化为现实生产力。企业在智能制造、 供应链管理、 环保科研、 云平台建设等方面均取得技术创新的不断突破, 研发并利用新技术, 提高了生产效率和产品质量, 突破了资源环境的限制, 满足了产品升级的要求。综上, 企业动态利用吸收能力和创新能力, 赋能获得新质生产力, 并形成与新质生产力相适应的新型生产关系, 推动新技术的研发进程。

2. 整合能力与创新能力赋能传统劳动资料更新为智能化劳动资料, 以升级为新要素。动态情景要求企业依靠智能化劳动资料及时动态掌握新要素, 精准分析企业发展趋势。这需要以现有劳动资料为基础, 依靠动态能力整合创新(张媛等,2022), 其中最为关键的是实体资源整合与数据资源整合。实体资源整合可以有效降低成本和能耗。同时, 数据资源的整合可为企业提供科学的数据支撑, 以便企业精准地调整计划, 进而适应动态变化的市场环境, 实现持续稳健发展。

传统劳动资料在整合能力的作用下更新为智能化劳动资料。企业针对废水、 废气、 废渣三大成本点, 采用“网格化”管理策略, 进行科学精细的能源管理, 并通过智能化工具进行科研技改和工程项目建设, 以实现资源的回收再利用。依靠创新技术做到一物多用、 分质利用, 有效整合资源, 实现减污增效。在整合能力和创新能力的赋能下, 形成智能化劳动资料和企业新要素, 激活科技引擎, 积极推进稀土原料产业向智能化、 高端化、 绿色化转型升级。

在数据资源整合方面, 北方稀土凭借创新能力加快培育发展数据要素市场, 促进数字技术与实体经济深度融合。通过充分利用现代数字信息技术和先进的互联网技术, 对传统制造业进行全系统、 全角度、 全链条的识别改造, 形成智能化劳动资料(肖峰和赫军营,2023)。这些新型劳动资料为企业提供了更精准的经营策略制定依据, 有效规避了信息不对称风险, 推动了企业的效率和质量变革。此外, 北方稀土在行业内积极进行创新数据共享, 实现行业资源的有机融合, 强化行业内外联动。

实体资源与数据资源的整合均需依靠企业动态能力, 创新性结合新技术、 新方法, 以形成智能化劳动资料, 升级成为新要素, 进而推动新质生产力的形成。其中, 数字经济深度赋能实体经济转型升级并将颠覆性技术创新应用到企业日常经营管理中, 不仅催生了新质生产力, 还显著提升了企业全要素生产率。此外, 劳动资料的外部整合对企业创新至关重要, 依赖于创新者与用户、 供应商的持续互动, 需及时了解消费者需求并推动技术进步。因此, 打破数据要素壁垒、 实现数据流通中的价值最大化成为关键。尤其在当下科技创新的紧迫关口, 激发新质生产力不能陷入“单兵作战”思维, 而应通过系统集成推动体制改革, 构建良好的创新生态, 实现“共享资源、 共创发展”(张璐和赵爽,2019;韩凤芹和杨小强,2023;陆岷峰,2024)。

3. 感知能力与创新能力赋能传统劳动对象优化为多样化劳动对象, 以扩充为新产业。新质生产力生成的内核在于创新, 既需要以科技创新为引擎, 发展以高新科技驱动的生产力, 也需要以现代产业体系为依托(韩凤芹等,2024)。传统产业与新产业的协同发展离不开多样化劳动对象的支撑。在这一过程中, 以现有劳动对象为根基, 企业凭借敏锐的感知能力洞察新的契机, 依靠强大的创新能力开拓全新的劳动对象, 从而推动二者协同共进(郭晗和侯雪花,2024)。

在感知能力的作用下, 传统劳动对象得以优化并呈现多样化特征。北方稀土依托白云鄂博矿产资源, 形成了以稀土资源为基础、 分离冶炼为核心、 终端产品生产研发为拓展的纵向产业链布局。随着政策和市场需求的调整, 该企业近年来逐渐发展为跨地区、 多领域的高科技稀土集团, 产出多样化劳动对象。在发挥稀土资源优势的基础上, 依靠自身的感知能力与创新能力, 以资本为纽带, 通过新设或重组等方式扩展稀土功能材料产业, 做大功能产品, 提高稀土产品附加值, 形成新质生产力。同时, 推动稀土产业向下游高端化延伸, 在新能源、 风电及空调等领域多方位发展。目前, 稀土功能材料、 应用产品也在多个新产业的细分赛道上处于龙头地位。

可见, 企业新质生产力的形成需依靠动态能力识别新方向, 结合新技术、 新产业与原有基础, 不断挖掘并解决问题。因此, 企业自身资源和动态能力对新质生产力的培育至关重要。对新技术与新要素的识别使企业能够有针对性地瞄准新兴产业, 聚焦高附加值产品进行快速研发, 实现劳动对象多样化, 推动产业向智能化、 高端化和绿色化发展(Sebastián等,2024)。

(三) 新质生产力为企业创造多重价值

北方稀土在多重动态情景下, 激发出企业动态能力, 明确重点目标任务, 突出资源掌控, 在感知、 吸收、 整合、 创新等能力的共同赋能下, 形成新质生产力, 为企业创造多重价值。主要表现可以概括为: 新技术的创新应用、 新要素的合理配置和新产业的选择发展协同推动企业实现智能化、 高端化、 绿色化发展。

新质生产力助力企业实现智能化跃进。北方稀土正以培育新质生产力为重要增长点, 推动关键核心技术攻关。坚持科技创新引领, 整合科技创新资源, 推动大型熔盐电解槽、 稀土永磁电机等重大项目布局和成果转化, 建设湿法冶金中试基地、 特种合金孵化基地等, 畅通科技创新成果转化的“最后一公里”, 在助力企业智能化跃进的同时推动我国稀土产业高质量发展。

新质生产力是推动企业实现高端化发展的关键力量。就北方稀土而言, 其通过加快形成新质生产力, 应用新技术合理配置新要素, 紧密围绕产业发展需求持续延伸产业链。在这一过程中, 着力打造能够引领产业前沿发展的“龙头”与“链主”企业, 成功培育出以新能源汽车、 氢能储能、 永磁电机等为典型代表的一系列高质量发展新产业。随着核心企业的不断发展壮大, 逐渐汇聚形成高端化的产业集群。

新质生产力助力企业实现绿色化转型。北方稀土新质生产力的形成过程不断推动绿色低碳发展水平提升。北方稀土充分发挥资源优势, 提升资源掌控力, 不断探索稀土生产节能低碳技术, 推动固态储氢装置、 稀土永磁电机等成熟工艺技术装备、 产品应用, 助力企业实现绿色化转型, 打造稀土行业绿色低碳示范企业。

总之, 新质生产力的价值创造体现在新技术持续涌现并不断渗透融合、 深度应用的过程中, 结合新要素的优化配置创造新产品、 催生新产业、 产生新价值。其本质是推动企业真正实现创新驱动, 开展稀土行业前瞻性基础研究, 提升整体产业技术密集度和产品技术含量, 在实现新兴产业壮大的同时, 助力未来产业开辟新赛道, 最终实现企业的智能化、 高端化、 绿色化发展。

五、 研究发现与新质生产力形成逻辑分析框架

(一) 资源类企业新质生产力的构成与特征

新质生产力中, 劳动者、 劳动资料和劳动对象这三个要素实现了显著跃升, 分别进化为高技能劳动者、 智能化劳动资料和多样化劳动对象。具体表现为提升劳动者技能以研发新的科学技术, 推动劳动资料的高级化以升级新的资料要素, 实现劳动对象的多样化以扩充新的生产领域。基于此, 本文将新质生产力的特征归纳为以下三个方面:

1. 新质生产力的关键是新技术, 需要高技能劳动者研发形成。在企业价值链的各个环节中, 传统技术通常需要投入大量人力资源和机械设备, 效率低下且成本高昂。相比之下, 新技术如生产环节的自动化制造、 运营环节的物联网技术、 销售环节的自动化营销工具等, 能有效优化生产流程、 降低人力成本、 提升产品质量, 推动业务模式创新。因此, 新质生产力对新型劳动者提出了新的要求, 即必须掌握专业技能和具备创新能力, 并积极接受教育和培训, 以持续提升技能水平、 研发新技术。

2.新质生产力的核心是新要素, 需要智能化劳动资料升级形成。数字经济时代, 传统生产要素的优势已逐渐减弱, 对生产要素的需求发生了新的变化。与传统劳动、 土地等简单资源投入不同, 新要素主要涉及具备开放性、 共享性的数据资源。对这些数据资源的合理利用, 能够帮助管理者实时监控企业运营状态、 资金状况以及消费者偏好, 进而精准制订产品生产计划并调整企业战略方向。因此, 新质生产力对新的劳动资料提出了更高的要求, 即必须借助网络化、 智能化平台, 进行合理的资源整合及科学的资源配置, 形成智能化劳动资料。智能化劳动资料能够促使实体资料精细化、 数据资料实用化, 实现“数”“实”劳动资料的双重升级, 成为推动企业发展的新要素。

3.新质生产力的载体是新产业, 需要多样化劳动对象扩充形成。当前世界经济处于低增量时代, 市场逐渐淘汰掉低端落后产品, 令众多企业面临发展瓶颈, 资源类企业面临的发展形势尤其严峻。此类企业资源稀缺, 且其发展具有极其重要的战略意义, 因此该行业企业高度集中化, 发展具有政策驱动性。近年来, 国家发布一系列关于战略性新兴产业和未来产业的发展政策, 为新产业的发展匹配了有力的政策资源, 其中包括资源类企业。国家发展要求资源类企业不再局限于辅助材料的生产营销活动, 而是向高端化和技术密集型发展, 转向高科技领域的应用。如今矿产资源已成为重要功能性材料, 对改造提升传统产业、 培育壮大新兴产业、 布局建设未来产业发挥着关键支撑作用。因此, 资源类企业需响应机遇、 直面挑战, 通过创新为传统产业赋能, 并催生新产业、 新模式、 新动能, 实现转型升级。由此, 新质生产力对新的劳动对象提出了更高要求, 即以现有资源为根本进行战略调整, 推动传统产业转型升级和创新发展, 在产出多样化劳动对象基础上逐步形成规模, 扩充为新产业。

(二) 企业新质生产力的形成逻辑

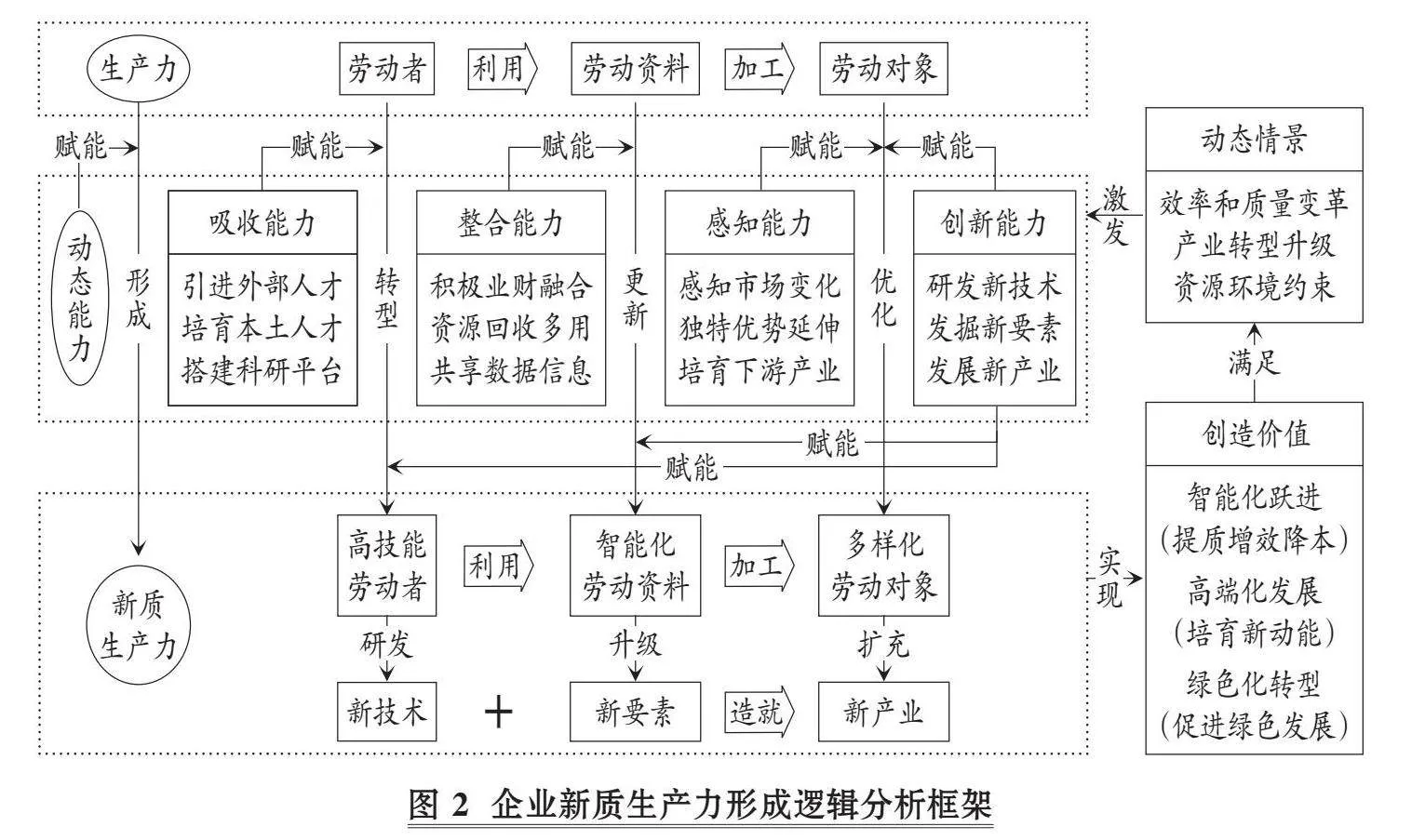

新质生产力的产生是时代发展的必然结果, 深刻反映了新时代我国经济社会高质量发展的迫切需求, 其在微观层面对企业可持续发展的重要性不言而喻。本文基于“动态响应—多维赋能—新质生产力形成”过程框架, 分析新质生产力的形成逻辑(见图2)。本文认为, 企业在对效率和质量变革、 产业转型升级、 资源环境约束等动态情景变革的响应中, 能够激发、 释放动态能力, 实现资源的重整与利用。同时, 传统生产力在感知、 吸收、 整合及创新四维动态能力的赋能下升级成为新质生产力, 该过程可具体分解为: 吸收能力与创新能力赋能传统劳动者转型为高技能劳动者, 以研发新技术; 整合能力与创新能力赋能传统劳动资料更新为智能化劳动资料, 以升级为新要素; 感知能力与创新能力赋能传统劳动对象优化为多样化劳动对象, 以扩充为新产业。三维赋能共同推进企业实现智能化跃进、 高端化发展和绿色化转型, 促进企业在提质增效降本、 培育新动能、 促进绿色发展等多方面创造价值。

1. 情景变革激发动态能力, 以整合创新资源。其一, 效率和质量变革对企业产品的“质”和“量”提出更高要求。党的二十大报告提出加快建设制造强国、 质量强国、 网络强国、 数字中国等战略目标。在新时代强国背景下, 企业积极响应国家政策指引, 充分整合并利用包括政策资源在内的各类创新资源, 主动释放自身动态能力, 赋能新质生产力的培育, 实现经济增长模式的转变——由过度依赖传统要素和规模扩张, 转向更加注重科技、 知识和数据等新型要素的深度融合。这种转变将有助于推动企业产品实现“量”的合理增长与“质”的显著提升, 从而更好地适应新时代的发展需求。

其二, 产业转型升级对企业新动能培育提出更高要求。随着消费者需求的持续增长和市场的高度饱和, 各行业纷纷进行升级以应对挑战。企业需要利用其动态能力实现资源的有效吸收与利用, 精准感知市场变化、 有效吸收先进技术、 全面整合关键要素, 进而在技术上取得重要突破。这将有助于企业开发出更具创新性、 独特性和价值性的产品或服务, 从而在国际国内市场上获得更大的竞争优势, 实现可持续发展。通过上述方式, 企业能够打造出独特且难以复制的核心竞争力, 进而形成新质生产力。

其三, 资源环境约束对企业绿色发展提出更高要求。随着全球资源日益紧张, 企业正面临原材料成本攀升和供应不稳定等多重挑战。同时, 全球气候变化和环境问题的加剧也提升了政府和社会对环保问题的关注度(唐珏和王俊,2023)。在此背景下, 企业需依托其动态能力, 积极响应“双碳”政策, 通过引入绿色技术、 发展循环经济等方式, 提高资源利用效率, 降低能耗, 在减少生产成本的同时实现绿色转型, 赋能推动新质生产力的形成。由此可见, 在多重动态情景变革的共同作用下, 企业需释放其动态能力以响应情景变革, 为赋能新质生产力的培育过程发挥先导作用。

资源类企业所面临的环境不可预测性和复杂性较为显著, 其市场需求受政策和技术进步的影响较大。多国展开资源本质特性研究和新功能探索, 在新一轮科技革命和产业变革中, 加快战略资源供给侧结构性改革, 不断开辟发展新领域新赛道、 塑造发展新动能新优势。可见, 效率和质量变革与产业转型升级正对企业产品的“质”和“量”提出更高要求, 要求创新性和突破性的新功能。此外, 资源类企业的开采和加工过程中存在环境污染问题, 如废水、 废气、 废渣的排放等, 因此, 该行业在发展过程中应特别关注环保问题。

2. 传统生产力在动态能力赋能下升级为新质生产力的演变过程。生产力三要素为劳动者、 劳动资料和劳动对象, 三者紧密相连, 共同构成了企业生产活动的基本架构, 即劳动者运用劳动资料对劳动对象进行加工。在企业动态能力的赋能下, 传统生产力的构成要素正经历着质的跃迁, 分别向高技能劳动者、 智能化劳动资料和多样化劳动对象的高级形态演进。这促进了企业新技术的引进、 新要素的应用以及新产业的诞生, 助力新质生产力的形成。

其一, 吸收能力与创新能力赋能传统劳动者转型为高技能劳动者, 以研发新技术。劳动者即企业员工是企业生产活动的主体, 其具备必要的劳动技能、 知识和经验, 能够运用劳动资源对劳动对象进行精细加工。而企业可依靠自身的吸收能力赋能员工, 促使其积极获取并深入分析、 处理内外部新知识, 从而提升员工的技能层次, 使其成为高技能劳动者, 丰富企业的知识库。此外, 企业运用创新能力赋能存量知识的持续更新与转化, 实现内外部知识的有效融合和创新应用, 催生出新技术, 助力企业长远发展。

其二, 整合能力与创新能力赋能传统劳动资料更新为智能化劳动资料, 以升级为新要素。劳动资料是劳动者开展生产活动的物质基础, 包括“数”“实”两类。在数据资源方面: 整合能力帮助企业利用智能化系统精准获取信息资源, 以丰富的信息资源强化组织的协调性和灵活性; 创新能力帮助企业实现资源的多样化整合, 提升其智能化水平和实用性。在实物资源方面, 企业也需通过整合能力对其进行合理配置, 以满足生产需求。总之, 整合能力与创新能力综合赋能, 促进“数”“实”两类劳动资料智能化, 成为企业新要素。

其三, 感知能力与创新能力赋能传统劳动对象优化为多样化劳动对象, 以扩充为新产业。作为劳动者加工和改造的目标, 劳动对象的形态、 性能或用途的革新能够满足社会的多样化需求。在劳动对象的选取上: 感知能力帮助企业及时捕捉市场动态, 为劳动对象的优化提供市场洞察; 创新能力则推动劳动对象的多样化产出, 实现以消费者需求为核心、 以现有资源为根本, 及时进行战略调整和创新升级, 引领企业进军新产业。

3. 新质生产力为企业创造多重价值。首先, 新质生产力通过效率与质量的双重提升为企业智能化跃进提供助力。新技术的应用使生产链条质量提高、 效率提升、 成本降低。同时, 新质生产力促进了新要素的科学整合利用, 有效提升资源要素配置效率, 特别是推动数据要素的优化配置, 借助SCM、 OA、 CRM等企业管理系统, 缓解企业信息不对称问题, 增强企业协调柔性, 促进企业全要素生产率提升(米加宁等,2024)。

其次, 新质生产力为企业培育发展新动能, 助力企业向高端化发展。新要素的利用使得企业外部信息互通共享, 推动创新型高端化产品的研发进程。新产业的发展促使企业进行显著的产业升级, 促进传统产业焕发新活力, 培育新动能助力企业向高端化发展。

最后, 新质生产力有助于缓解资源环境压力, 为企业绿色化转型提供助力。在新技术方面, 企业通过引入低能耗、 低污染的绿色技术, 推动生产环境绿色化, 积极承担社会责任。在新要素方面, 新要素的多功能性和可复用性提高了资源的利用效率, 助力企业绿色化转型。

总体而言, 新质生产力所创造的价值能够及时满足动态情景下的发展要求, 为企业的持续创新和长远发展奠定坚实的基础。

六、 结论与启示

(一) 结论

面对动态情景变化, 企业以多维度动态能力即感知、 吸收、 整合和创新能力促进新质生产力的形成。这是新技术持续涌现、 数据资源等要素不断优化配置、 孕育兴起新产业的过程, 对于企业的发展与行业的繁荣至关重要。本文以北方稀土为典型案例, 深入探讨资源类企业新质生产力的形成过程, 并基于企业动态能力视角构建了“动态响应—多维赋能—新质生产力形成”的过程框架。主要得到如下结论: ①市场层面的效率和质量变革、 产业转型升级以及宏观层面的资源环境约束等动态情景变革及企业主体的响应, 激发企业动态能力, 吸收整合资源适时而变, 是新质生产力形成的环境要素。②在动态能力的赋能下, 企业通过感知、 吸收、 整合、 创新能力将传统生产力要素升级为新质生产力。企业整体实现技术突破、 生产要素配置与产业结构升级, 发展变得更加智能化、 高端化、 绿色化。③新质生产力的价值创造体现在新要素优化配置基础上持续涌现新技术、 创造新产品、 催生新产业等方面。其效能集中在提质增效降本、 培育新动能、 促进绿色发展等方面, 满足动态情景变革下的企业高质量发展需求。

(二) 启示

1. 企业应注重自身动态能力的提升。不确定性成为新的竞争环境的标志。为了有效应对市场的动态变化, 企业需持续激发与强化自身动态能力, 迅速捕捉外部环境的动态变化, 让自身具有自我更新的能力, 对资源进行匹配性应用。尤其是资源类企业, 受国家政策导向和技术进步的影响显著, 其环境更具动态性和复杂性, 只有不断提升动态能力, 才能在动荡的市场环境中长期保持竞争优势、 实现可持续价值创造。

2. 企业应培育新质生产力并合理利用。企业的动态能力有效赋能新质生产力的形成过程, 新质生产力可促使企业效率提升、 成本下降以及质量提高, 有效培育新动能, 促进企业绿色发展, 提高企业核心竞争力。可见, 对于企业而言形成新质生产力亦是必要和必需的。但新质生产力的培育阶段并非一蹴而就, 而是需要企业充分利用现有资源, 完善企业管理体制和运行机制。

首先, 新技术是新质生产力最重要的支撑, 企业应站位更高, 积极实践“教育—科技—人才”一体化战略, 从源头上培育符合企业战略要求的创新人才。不断构建学习型组织, 完善培训体系、 持续学习体系, 促使企业吸收能力始终保持在技术前沿水平上。并以此为基础创新培育企业自有技术, 同时注重将科研成果转化为实际生产力。更为关键的是, 形成与新质生产力相适应的新型生产关系, 使得高技能劳动者能够在企业环境中释放知识价值, 拥有充分的价值发挥空间。

其次, 在新要素的累积阶段, 企业需依靠现有的劳动资料, 持续进行资源的整合与创新, 实现数字经济与实体经济相融合。此外, 强调业财融合, 使财务数据更具实用价值, 降低企业间的信息不对称程度, 帮助管理者更清晰地把握企业发展方向。同时, 关注不合规产品和生产废料的合理利用, 以实现企业的绿色发展。进一步整合政产学研各类科技创新主体的资源, 并充分利用自身丰富的资源优势, 加快提升自主创新能力。

最后, 在新产业的发展方面, 企业应依托现有劳动对象, 发掘适合的新产业领域, 敏锐感知上下游行业中符合自身实力的新市场。发挥核心主导产业的带动作用并与其他产业交叉融合发展, 通过扩张拉动和赋能增效进一步促进经济高质量发展。

【 主 要 参 考 文 献 】

安树伟,申秀敏.新质生产力赋能东北全面振兴的内在逻辑与实现路径——基于产业链分工的视角[ J].经济纵横,2024(6):72 ~ 79.

边璐,庄小央,刘朝晖等.产业政策调整对行业系统性风险溢出的影响——基于稀土产业CoVaR模型的研究[ J].软科学,2023(1):23 ~ 30.

戴翔.以发展新质生产力推动高质量发展[ J].天津社会科学,2023(6):103 ~ 110.

郭晗,侯雪花.新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[ J].西安财经大学学报,2024(1):21 ~ 30.

韩凤芹,杨小强.构建我国中小微企业高质量发展生态体系——温州模式研究[ J].当代经济管理,2023(11):17 ~ 22.

韩凤芹,张江朋,陈亚平.“生成—运行—价值”视角下新型研发组织的演化逻辑:江苏产业技术研究院的单案例分析[ J].中国软科学,2024(5):39 ~ 47.

何欣,陈欣,兰卉.环境动荡性影响下的中小企业动态能力微观基础——中美企业的多案例研究[ J].管理案例研究与评论,2023(3):291 ~ 305.

蒋永穆,乔张媛.新质生产力:逻辑、内涵及路径[ J].社会科学研究,2024(1):10 ~ 18+211.

焦豪,杨季枫,应瑛.动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[ J].管理世界,2021(5):191 ~ 210+14+22 ~ 24.

刘萍,武傲凯.高管团队异质性与企业成长性——动态能力的中介效应[ J].华东经济管理,2022(11):117 ~ 128.

刘瑞,郑霖豪,陈哲昂.新质生产力保障国家经济安全的内在逻辑和战略构想[ J].上海经济研究,2024(1):40 ~ 47.

刘璇,赵健,鄢永庚等.基于CiteSpace的稀土元素应用研究现状与发展趋势分析[ J].中国矿业,2023(4):8 ~ 15.

陆岷峰.数据市场化赋能新质生产力:理论逻辑、实施模式与发展趋势[ J/OL].新疆社会科学,1 ~ 15[2025-02-06].http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1211.F.20240219.1452.002.html.

马鸿佳,韩姝婷,陈欣.何种能力组态能够带来企业竞争优势?——动态环境下新创企业与成熟企业的比较[ J].研究与发展管理,2023(3):111 ~ 123.

毛基业,李高勇.案例研究的“术”与“道”的反思——中国企业管理案例与质性研究论坛(2013)综述[ J].管理世界,2014(2):111 ~ 117.

米加宁,李大宇,董昌其.算力驱动的新质生产力:本质特征、基础逻辑与国家治理现代化[ J].公共管理学报,2024(2):1 ~ 14+170.

盛朝迅.新质生产力的形成条件与培育路径[ J].经济纵横,2024(2):31 ~ 40.

石建勋,徐玲.加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[ J].财经问题研究,2024(1):3 ~ 12.

苏利平,高爽.改革开放四十年以来稀土产业政策演进历程与启示展望[ J].中国矿业,2021(5):20 ~ 26+35.

苏钟海,魏江,胡国栋.企业战略更新与组织结构变革协同演化机理研究[ J].南开管理评论,2023(2):61 ~ 72.

孙慧,张双兰.国际化背景下动态能力与企业创新绩效的关系研究——来自中国高技术企业的经验证据[ J].工业技术经济, 2018(11):35 ~ 43.

唐珏,王俊.“双碳”目标下煤炭发展及对策建议[ J].中国矿业,2023(9):22 ~ 31.

王冰,毛基业,苏芳.从科层制组织到企业级生态系统——非预设性变革的过程研究[ J].管理世界,2022(5):173 ~ 188.

肖峰,赫军营.新质生产力:智能时代生产力发展的新向度[ J].南昌大学学报(人文社会科学版),2023(6):37 ~ 44.

谢地,荣莹.发展新质生产力的理论源流、历史演进与实践进路[ J].山东社会科学,2024(6):5 ~ 15.

徐广平,宋新华,崔彬.中国稀土市场政策规制研究[ J].中国矿业,2019(5):13 ~ 17+48.

于宏源.关键矿产的大国竞合分化、治理困境和中国选择[ J].人民论坛·学术前沿,2023(15):83 ~ 90.

张宇祺,李华姣,安海忠等.产业链视角下关键矿产资源可供性研究进展[ J].资源科学,2024(4):671 ~ 686.

张媛,孙新波,钱雨.传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[ J].经济管理,2022(4):116 ~ 133.

周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[ J].改革,2023(10):1 ~ 13.

Rodenbach M., Brettel M.. CEO experience as micro level origin of dyna-mic capabilities[ J]. Management Decision,2012(4):611 ~ 634.