【摘要】国家审计是国家监督体系的重要组成部分, 需要紧紧围绕党和国家工作大局开展工作。乡村振兴战略作为国家发展的重要战略之一, 国家审计如何发挥对其的促进作用值得深入探讨。本文以湖北、 河南等地区为研究对象, 运用扎根理论进行文本分析, 探究国家审计促进乡村振兴的作用机制。研究发现: 国家审计的经济体检作用反映在鉴定、 评价、 揭示、 整改、 监测和抵御六大作用上; 国家审计通过六大作用, 影响乡村振兴的政策落实、 项目评价、 问题揭示、 问题整改、 长效巩固和风险预警六个层面, 进而促进乡村振兴; 国家审计促进乡村振兴的本质是主体协同和资源配置, 国家审计作为审计主体, 在实践中与治理主体形成交集, 最终推动地区资源配置优化, 促进乡村振兴。本文拓展了国家审计如何发挥经济体检作用的研究, 深化了对国家审计与乡村振兴之间作用机制的理解, 为国家审计工作的进一步完善提供了理论参考和实践启示。

【关键词】国家审计;乡村振兴;扎根理论;审计公告

【中图分类号】F239" " " 【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)08-0088-7

一、 引言

伴随着脱贫攻坚战取得重大胜利, 与之相衔接的乡村振兴战略被视为全面建成社会主义现代化强国的新的历史任务。党的十九大报告提出要实施乡村振兴战略, 强调了实施乡村振兴战略的重大意义。全面推进乡村振兴已经成为党中央着眼于全面建成社会主义现代化强国所作出的战略部署。而国家审计作为国家监督体系的重要组成部分, 需要充分发挥经济体检作用, 紧紧围绕党和国家工作大局开展工作。2018年9月, 审计署发布《关于在乡村振兴战略实施中加强审计监督的意见》, 明确提出“将加强乡村振兴相关审计作为贯彻落实党和国家重大决策部署的重要政治任务”。由此可见, 探究国家审计如何促进乡村振兴是我国现代化建设过程中需要解决的重要问题之一。

已有对于国家审计和乡村振兴的研究主要围绕两个方面展开。一方面, 国家审计能够促进乡村振兴政策的实施。国家审计通过揭示乡村振兴政策中的难点堵点(Shulock和Boilard,2007)和提供数据支撑(李晓冬和马元驹,2022), 为政府和各级单位提供重要参考。另一方面, 国家审计能够规范乡村振兴资金的使用。发展中国家的乡村振兴工作存在的规范性问题可能会导致乡村振兴专项资金的低效运用(Suryadarma和Yamauchi,2013), 而国家审计能够揭露并惩处违法行为, 保障资金的有效利用(Grogan和Sadanand,2013)。

然而, 国家审计对于乡村振兴的促进机制并未形成系统、 全面的研究框架, 现有研究多聚焦于探究国家审计在乡村振兴某一特定领域的作用, 覆盖面较为局限, 难以充分体现其复杂性和整体性。鉴于此, 本文采用探索性多案例研究方法, 以案例地区审计公告资料为对象开展扎根研究, 对文本内容进行三级编码, 获取多层次的概念范畴, 分析其中的联系机理, 调查和解析国家审计对乡村振兴的促进机制, 从而探寻国家审计促进乡村振兴的具体作用路径。

本文可能的边际贡献体现在三个方面: 第一, 既有研究较少直接探究国家审计与乡村振兴之间的联系, 本文通过分析大量审计公告和乡村振兴工作实践来探究其促进机制, 提供了更具体的理论作用机制; 第二, 已有研究较少就具体案例进行分析, 少数的案例研究又多为对国家审计在乡村振兴某一方面促进作用的研究, 本文突破了乡村振兴单一方面研究的局限, 是对已有研究的丰富和补充; 第三, 以往研究通常以单个地区为案例, 本文通过多案例扎根分析, 在现有研究基础上拓展了研究范围, 能够为后续研究提供实践借鉴。

二、 文献综述

(一) 乡村振兴

乡村振兴战略自党的十九大报告首次提出后, 便肩负起推动我国农业农村现代化的历史重任。农业农村作为现代化建设的薄弱环节, 其发展问题始终备受国内外学者的瞩目。乡村振兴战略不仅系统归纳了党以往的重要农村战略, 还为传统农村发展理念注入了新的活力, 强调通过合理培育与管理人才、 优化配置资源和专项资金, 应对“人”“地”“钱”这三大核心要素的挑战(黄少安,2018)。然而, 惠农富民政策的实施与公共财政资金的投入, 在促进乡村基础设施建设的同时, 也产生了贪污腐败和援助困境的风险(陈尘肇,2011)。因此, 如何高效使用乡村振兴专项资金, 仍是一个亟待解决的难题(Shirazi和Khan,2009)。为此, 持续加强审计监督, 建立健全约束、 动力、 支撑和引领机制(Montalvo和Ravallion,2010), 确保各项措施协同推进, 对于实现乡村振兴的全面发展具有至关重要的作用(贺雪峰,2018;郭晓鸣等,2018)。

(二) 国家审计与乡村振兴

在我国, 国家审计作为独立的外部监督机制, 是国家监督体系中不可或缺的一环, 具有宪法授权、 权威性高、 强制性大等显著特点(李晓冬,2020)。党的十九大以来, 国家审计的社会使命愈发凸显, 其通过独立鉴证、 评价和问责等职能, 确保政策执行的合法性、 真实性和效益性(杨肃昌,2018)。

在乡村振兴政策实施过程中, 国家审计发挥着举足轻重的作用(Kobayashi等,2018;Shulock和Boilard,2007), 不仅有力推动了脱贫工作的顺利进行, 还促进了相关政策的不断完善与优化(郭旭,2021)。在乡村振兴战略的实施过程中, 国家审计通过监督政策执行和领导体制的运行情况, 为政府决策提供客观、 准确的数据支持, 确保政策得以顺利实施(李晓冬和马元驹,2022)。在资金层面, 国家审计通过对乡村振兴专项资金开展绩效审计, 有效促进了扶贫工作的开展, 揭露并惩处了违法行为, 保障了资金的有效利用(Grogan和Sadanand,2013)。同时, 国家审计还严防资金使用不规范导致的专项资金低效运用问题(Suryadarma和Yamauchi,2013;和杰等,2021)。在工作制度优化层面, 我国采取了一系列措施来完善审计工作制度, 如建立审计公告制度以提高审计工作透明度, 构建内外部协同监督体系以强化对扶贫工作的监督和管理, 以及围绕政策、 资金和项目开展工作以促进审计整改及成功经验的推广(颜盛男等,2019;李兆东等,2020)。此外, 我国还持续优化审计鉴证评价功能路径, 强化重点审计, 完善公告制度, 开展全流程审计, 以确保乡村振兴政策的有效实施(杜静然和赛娜,2021;仲怀公等,2022)。

(三) 文献评述

现有研究虽然探讨了农业农村发展的短板和问题, 但大多聚焦于机制缺陷和资金运用方面, 对其他相关问题的考量尚不够全面。在国家审计的研究方面, 现有研究多注重其与国家治理理论之间的关联, 而对国家审计在促进乡村振兴中的具体作用机制研究尚不成熟。少数关注国家审计促进乡村振兴的案例研究只关注乡村振兴的某一方面, 针对性研究相对匮乏。

综上所述, 现有的国家审计相关研究对乡村振兴工作的覆盖范围较为局限, 难以全面揭示其内在的复杂性和系统性。鉴于上述研究缺口, 本文拟通过系统梳理与分析大量审计公告和乡村振兴工作实践, 深入探讨国家审计在促进乡村振兴中的具体作用机制, 旨在为该领域的研究提供新的理论视角和实践依据。

三、 研究设计

(一) 研究方法

本文遵循探索性多案例扎根分析法, 相较于单案例研究, 多案例研究构建的理论更为精确且更具普适性。通过选取国内实行乡村振兴政策的六个省份, 对审计署、 审计厅及地方人民政府的审计公告和具体工作资料进行扎根分析, 探索国家审计在乡村振兴工作中的作用, 发掘其中的促进机制, 并基于此提出具体建议, 完善相关理论。

(二) 研究样本

本文选取湖北省、 云南省、 湖南省、 河南省、 黑龙江省和四川省六个省份作为扎根研究对象, 样本涵盖了我国东、 中、 西部及东北地区, 地理区位多样, 具有较强的代表性。其中既有农业大省河南、 黑龙江, 又有经济转型中的中部省份湖南、 湖北, 以及资源丰富但发展相对滞后的西南地区省份云南、 四川, 能够全面反映不同区域乡村振兴工作的现状和问题, 使得出的结论能够为全国范围内的乡村振兴工作提供具有普遍意义的经验和借鉴。

(三) 数据收集

本研究使用了多种来源的数据, 包括省级审计厅官网的审计公告, 地方人民政府官网的审计公告, 各地区乡村振兴局、 农业农村厅等政府网站对乡村振兴中国家审计工作情况的相关报道。同时, 对不同来源的资料进行了三角验证, 以确保资料的可靠性。

(四) 数据分析

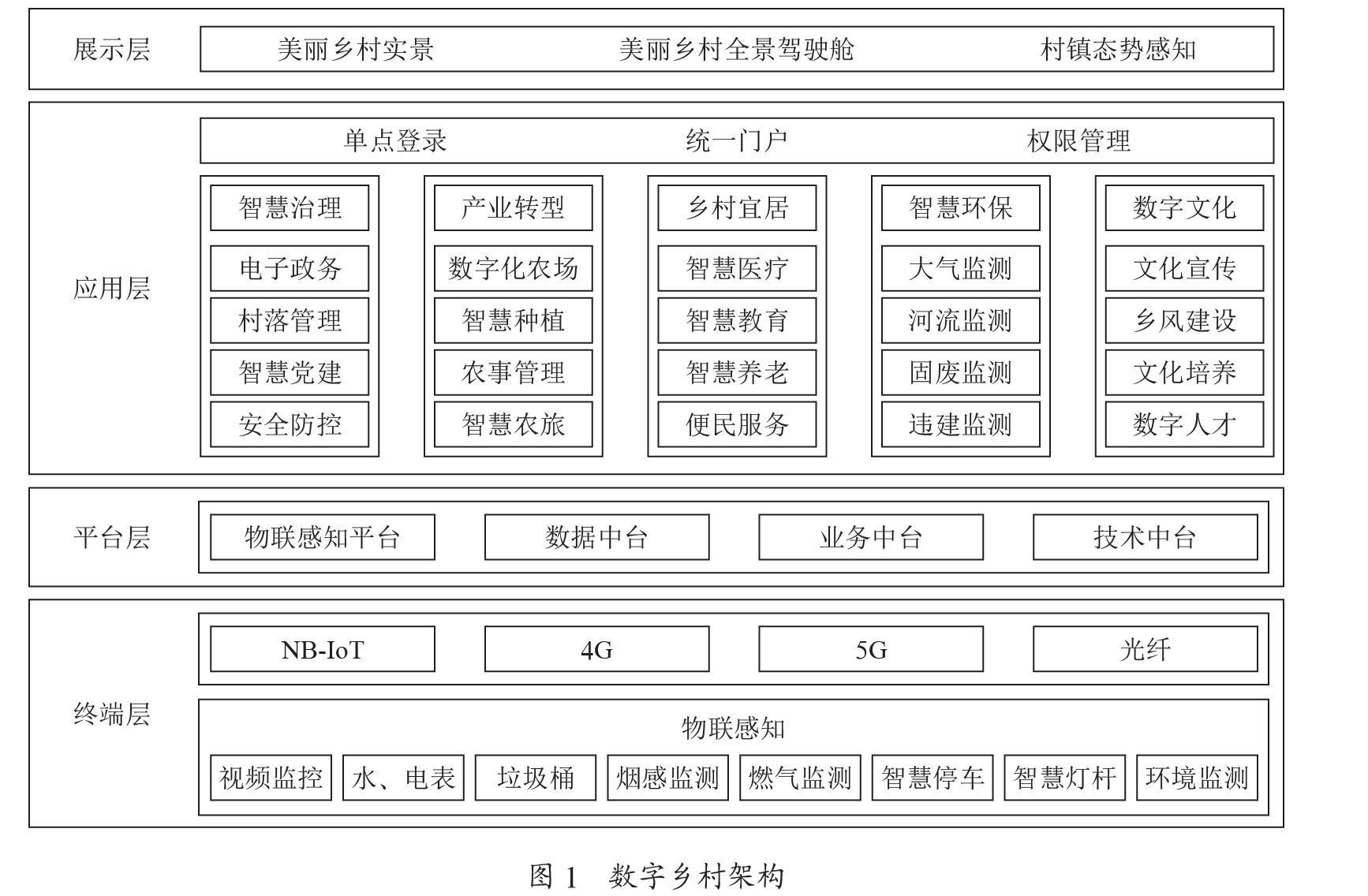

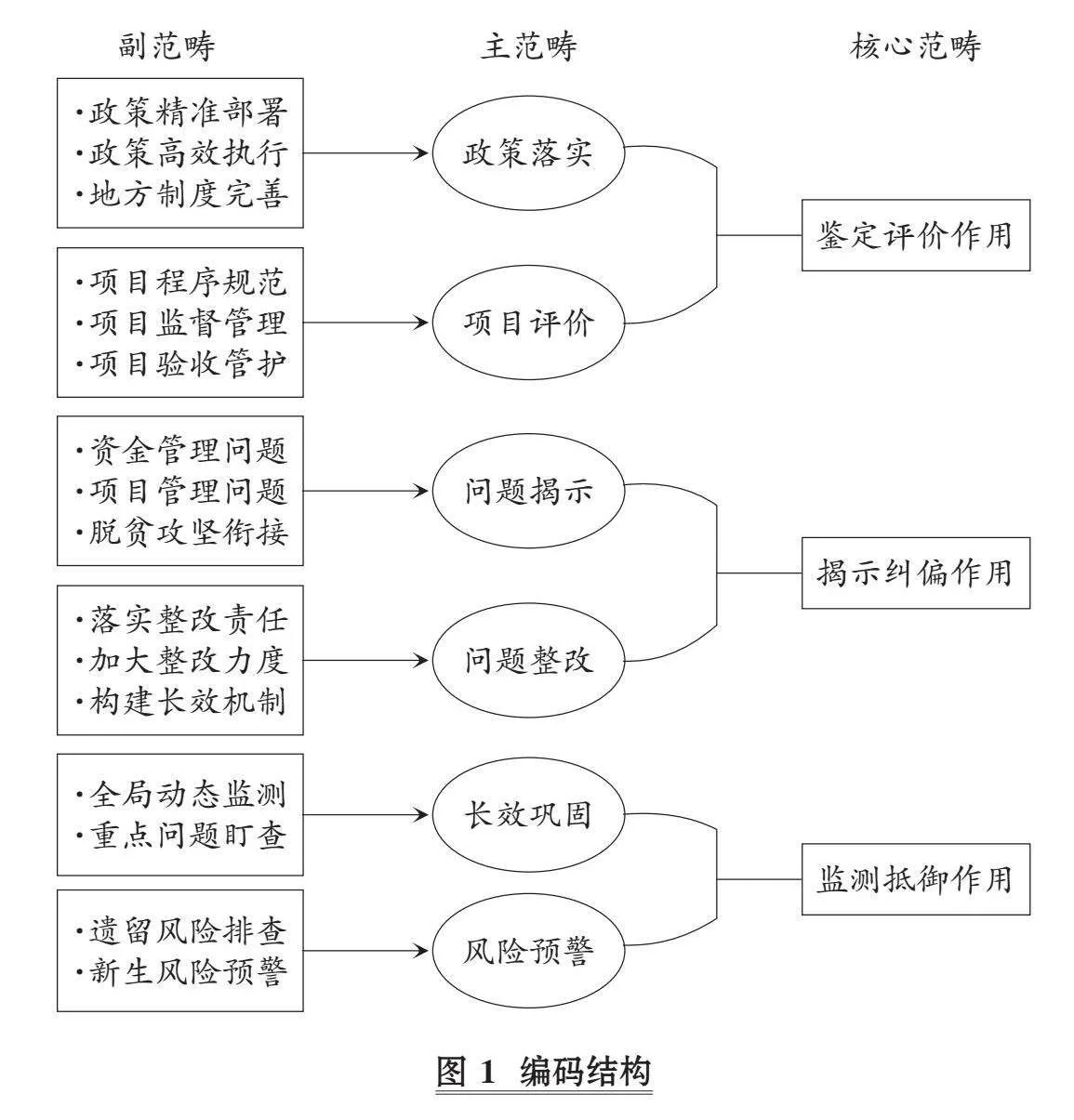

本研究采用扎根理论的分析技术对原始数据进行系统分析。首先, 对原始资料进行逐行分析, 识别并提取与研究主题相关的初始概念。其次, 对主题相同的初始概念进行聚类, 建立初始范畴。在主轴式编码阶段, 将开放编码中提取的概念进行归类和聚合, 探讨各类别之间的内在联系, 逐步形成6个主范畴和16个副范畴。对前述得到的6个主范畴进行选择性编码后, 进一步得到3个核心范畴, 编码结构如图1所示。

四、 案例分析

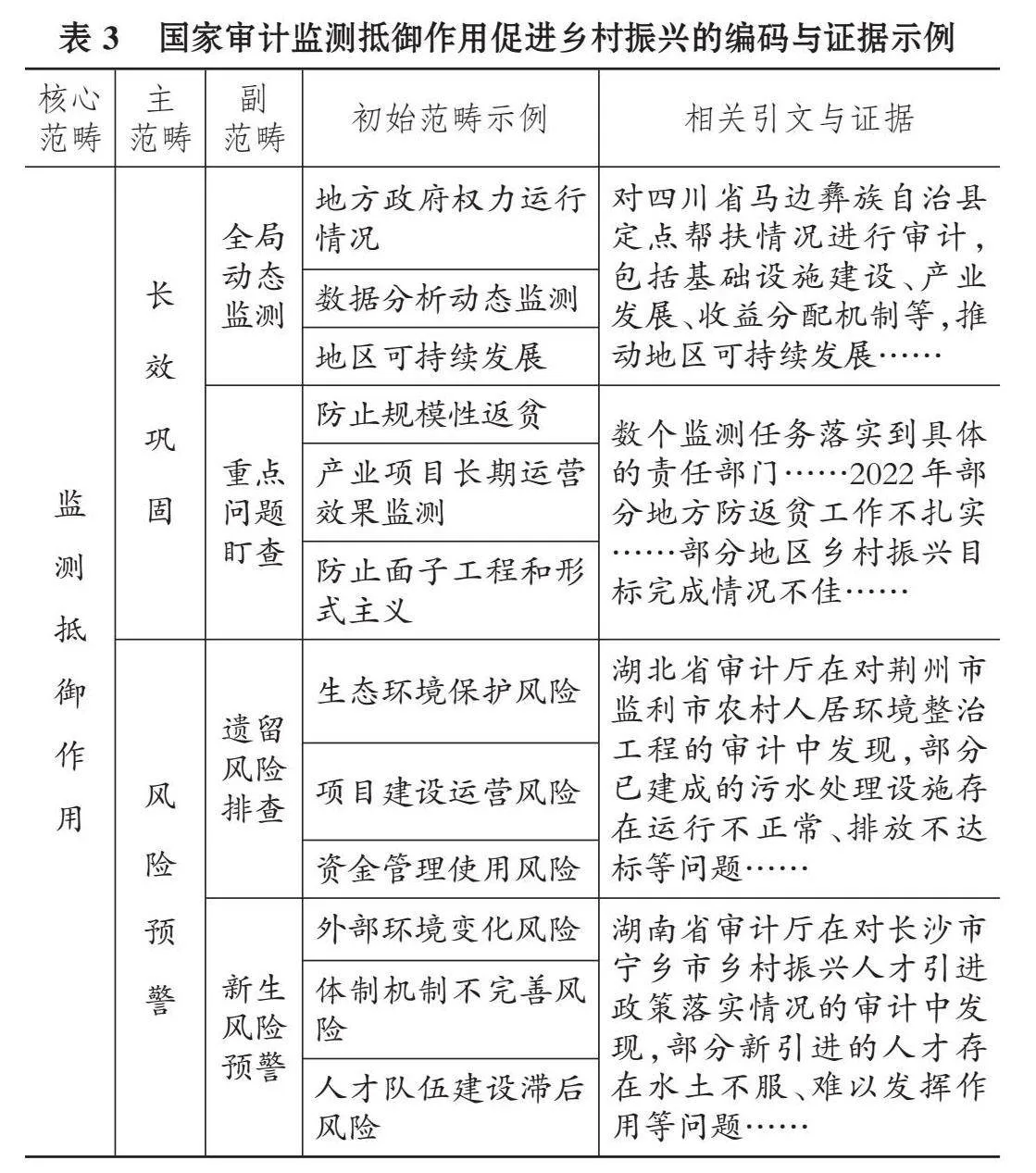

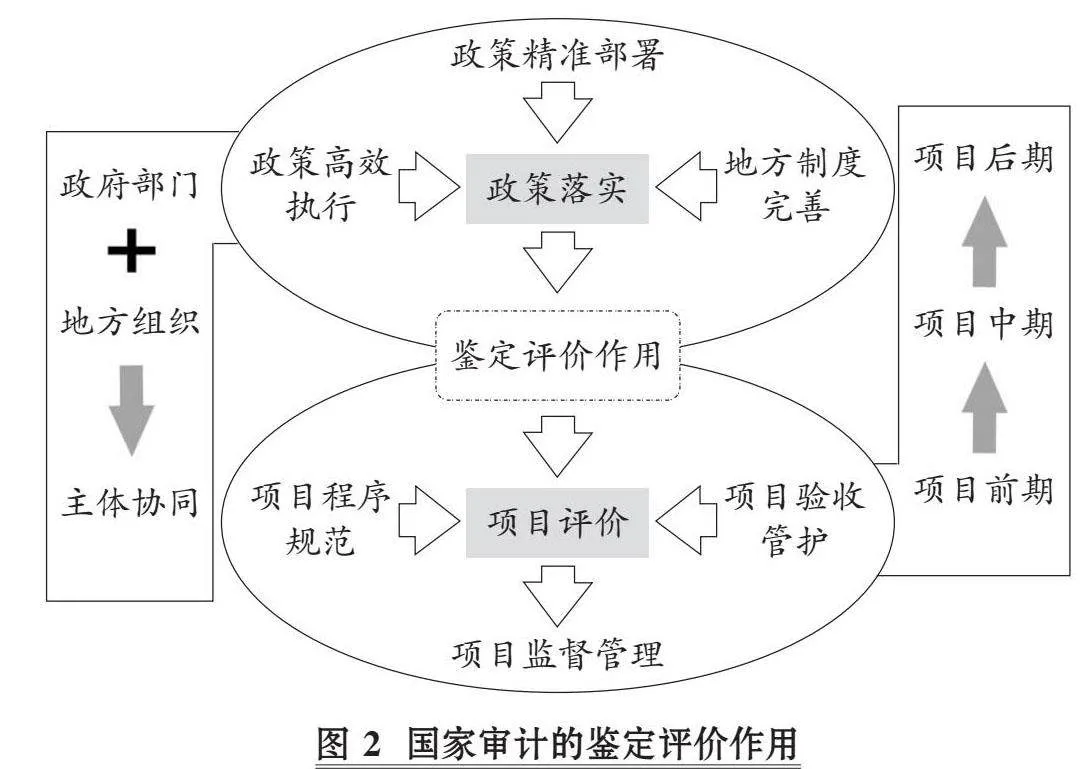

(一) 国家审计鉴定评价作用促进乡村振兴

在国家审计促进乡村振兴的过程中, 鉴定与评价作用尤为重要(如图2所示)。通过系统化的审计程序, 国家审计能够对各项目进行全面的鉴证与分析, 再通过收集分析大量的审计证据进行客观评价, 由此确保审计结论的权威性。

1. 政策落实。国家审计的鉴定作用主要赋能于地区的政策落实。一方面, 国家审计能够激励政府部门, 推动政府作为政策执行的监督者和参与者, 通过精准反映政策目标和全面部署政策内容, 确保政策精准部署和高效执行。例如, 河南省聚焦“四个不摘”等帮扶政策的总体稳定和相关政策落实方面进行了全流程、 全链条审计; 黑龙江省大庆市审计局对杜尔伯特县多个农村政策落实情况进行了审计, 通过实地检查和政策解读相结合的方式, 确保地方政策执行的规范性。另一方面, 国家审计能够推动地方组织提升响应效率, 逐步完善地方政策制度, 通过明确政策执行路径, 引导地方文件精准落地, 并协同多方力量积极参与, 为政策执行提供多维支持。以湖北省审计局进行的红安县林寺村乡村振兴政策落实情况审计为例, 通过审计鉴证, 地方政府初步完善了乡村治理机制, 推动了村规民约、 门前三包等制度的有效执行, 最终有效促成政策的全面落地实施。因此, 国家审计在促进政策落实的过程中充分发挥鉴定作用, 通过精准鉴证与赋能措施, 推动政策目标与地方实际需求的有机结合, 从而提升政策执行的质量与效率。

2. 项目评价。国家审计通过项目评价, 对乡村振兴项目的程序规范、 监督管理和验收管护进行全面审查, 有效推动地区乡村振兴项目的顺利实施并提升建设质量。

项目程序规范方面, 国家审计通过审查乡村振兴项目的立项审批、 招投标等程序, 确保项目依法依规实施。推动相关部门完善制度、 规范程序, 从源头上规范项目进程, 确保乡村振兴项目规范有序推进。例如, 四川省审计厅组织对18个市126个县高标准农田建设管理情况进行了审计, 对地方推动高标准农田的规范化建设和标准化管理产生了积极作用。审计人员对建设标准和建设程序进行评价, 确保技术支持到位、 项目程序合规, 为项目顺利推进提供了保障。

项目监督管理方面, 国家审计通过审查乡村振兴项目的现场工程量、 建设进度、 经济效益等, 强化项目监督管理, 推动相关部门加强监管, 确保乡村振兴项目进度可控、 质量可靠。河南省济源产城融合示范区审计局通过对乡村振兴“3+1”重点项目进行专项审计调查, 实地了解是否存在未按规定招投标、 擅自调整投资规模、 虚报工程量、 质量隐患、 资金使用不规范等问题, 严格核查项目实施是否符合建设标准, 通过审计监督完善项目的反馈机制, 推动了标准化建设和流程优化, 提升了项目执行的及时性和规范性。

项目验收管护方面, 国家审计通过审查乡村振兴项目的竣工验收、 绩效评价、 后续管护等, 确保项目发挥应有效益。推动相关部门完善机制、 加强管理, 确保乡村振兴项目建成后能够长期发挥效益, 真正惠及人民群众。以云南省昆明市审计局为例, 其审查了昆明市高标准农田特殊保护机制落实情况, 并制定了相关管理办法, 以保障项目顺利交付与长期正常运行。

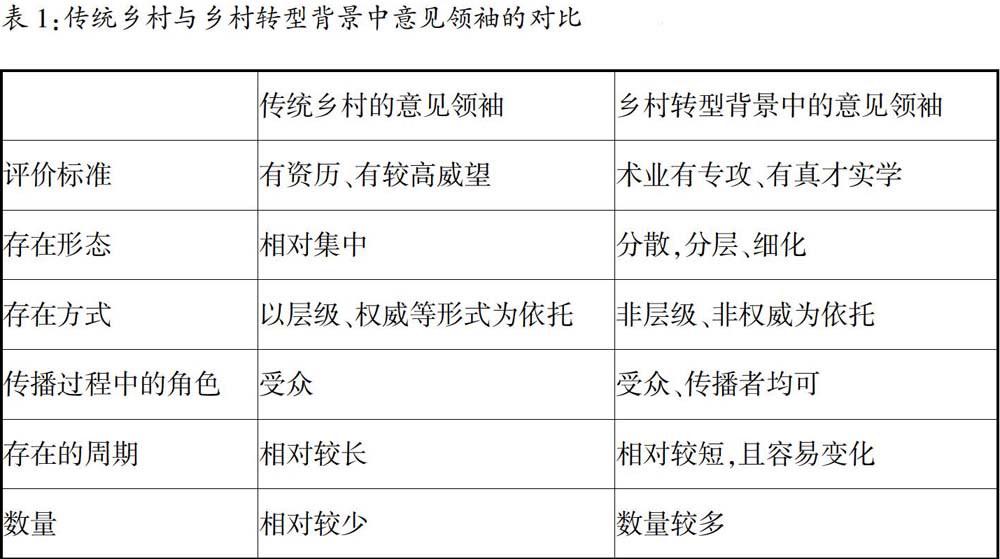

国家审计鉴定评价作用促进乡村振兴的编码与证据示例如表1所示。

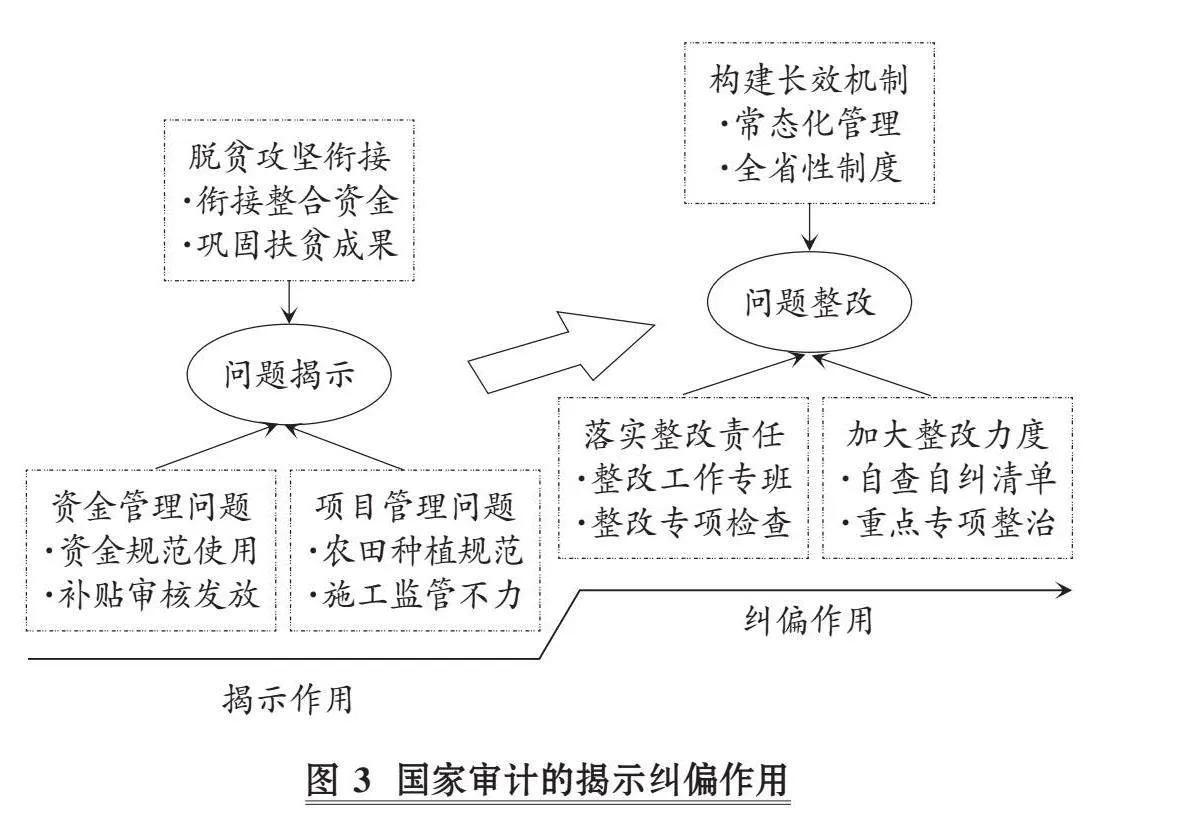

(二) 国家审计揭示纠偏作用促进乡村振兴

国家审计发挥揭示纠偏作用, 在乡村振兴工作中帮助发现问题和解决问题(如图3所示)。通过揭示作用, 国家审计能够发现和公开问题, 提高乡村振兴工作透明度。通过纠偏作用, 国家审计能够进一步提出切实可行的改进措施, 并及时进行自查自改, 在提升自身监管能力的同时确保具体问题能够得到及时解决。

1. 问题揭示。揭示作用体现在国家审计能够有效发现并公开乡村振兴工作中存在的问题, 从而提高工作透明度, 促使各级部门和单位正视不足并加以整改。继脱贫攻坚工作之后, 乡村振兴工作如何做好有效衔接, 在巩固脱贫攻坚成果的同时进一步发展振兴, 是国家审计重点审查的问题之一。为确保衔接工作的顺利进行, 四川省南充市营山县审计局对全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接整合资金进行了全方位、 穿透式的审计。同时, 乡村振兴作为一项长期性、 复杂性工程, 其在推进过程中常伴随着资金分配与使用、 项目管理、 环境保护以及廉政建设等多个领域的问题隐患。例如, 湖北省审计局揭示了虚报套取、 违法转包分包等问题, 同时发现部分地区的部分乡村振兴项目存在大量的闲置资金。各省审计厅还揭示了监利市、 齐齐哈尔市、 常德市和兰考县的高标准农田非农化问题和非粮化问题。此外, 腐败行为在资源密集型领域也容易滋生。国家审计通过揭示这些问题, 将隐藏的风险和不足置于阳光下, 形成有力震慑, 并推动问题整改到位, 从而促进乡村振兴政策目标的精准落实和工作成效的持续优化。

2. 问题整改。经过问题揭示, 国家审计进一步发挥整改作用实现自查自改, 不仅提升了自身监管能力, 也确保具体问题能够得到及时有效解决。在整改过程中, 国家审计通过强化主体责任和整改力量, 确保审计过程的公正透明, 同时督促被审计方切实履行责任, 全面改正存在的问题。为此, 审计机构提供了清晰的整改指引, 并联合相关部门制订详细的整改方案, 明确责任分工、 具体任务和完成时限, 从而实现乡村振兴工作的稳步推进。此外, 审计整改还注重建立长效机制, 通过定期审查持续关注乡村振兴项目的执行情况, 确保在项目运行的各个阶段及时发现问题并提出改进建议。整改过程还强调与相关部门的协同合作, 通过建立问题整改的追踪机制, 对整改进展和效果进行实时监督, 形成闭环管理。

湖北省在完善审计整改工作中出台了一系列具体措施, 包括定期报告整改情况、 加强跟踪督查、 推行公告制度以及深化审计管理体制改革等, 提升了整改的实效性, 也为乡村振兴政策的高效执行提供了强有力的保障, 最终实现了审计整改与政策目标的深度融合。

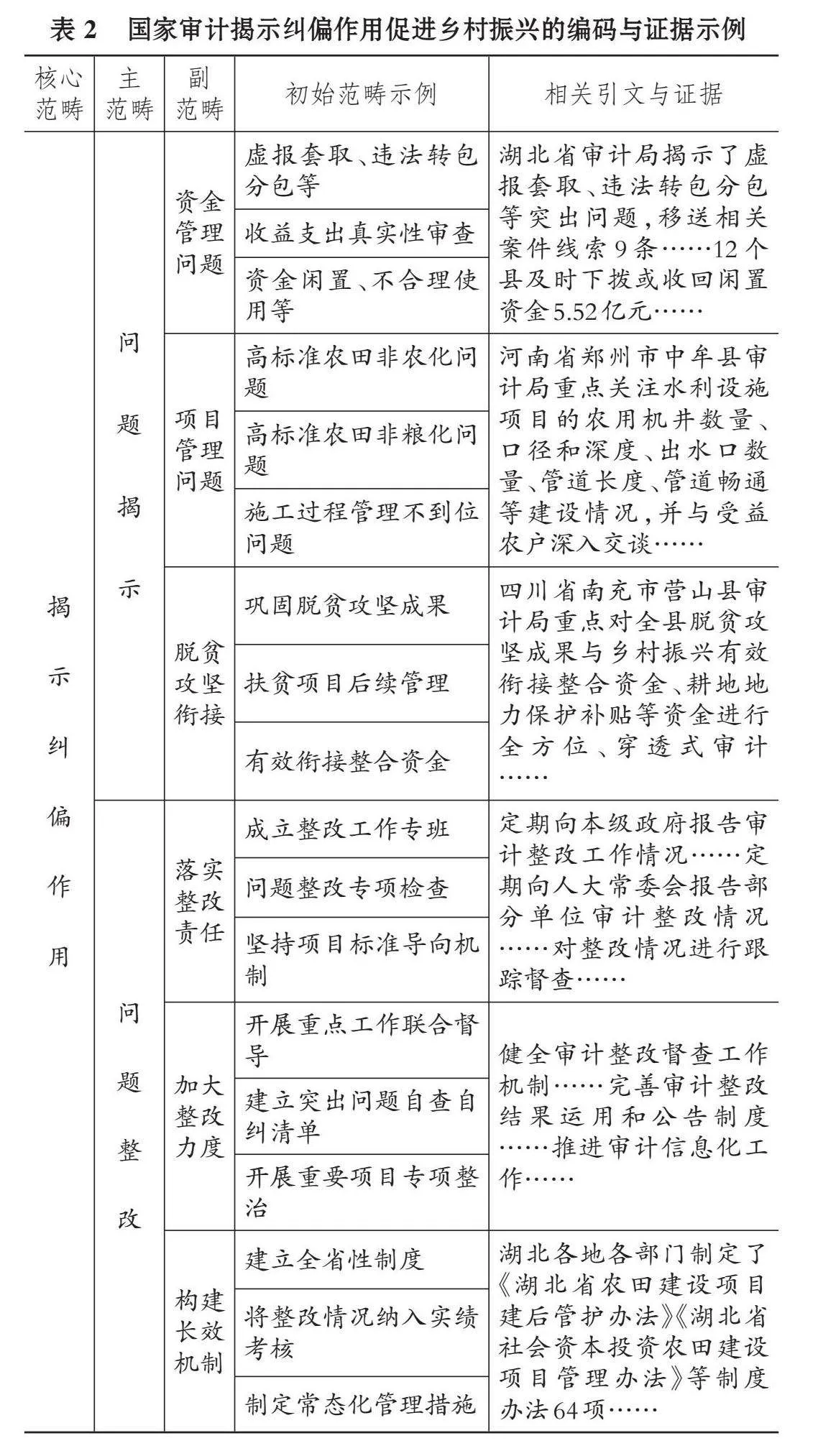

国家审计揭示纠偏作用促进乡村振兴的编码与证据示例如表2所示。

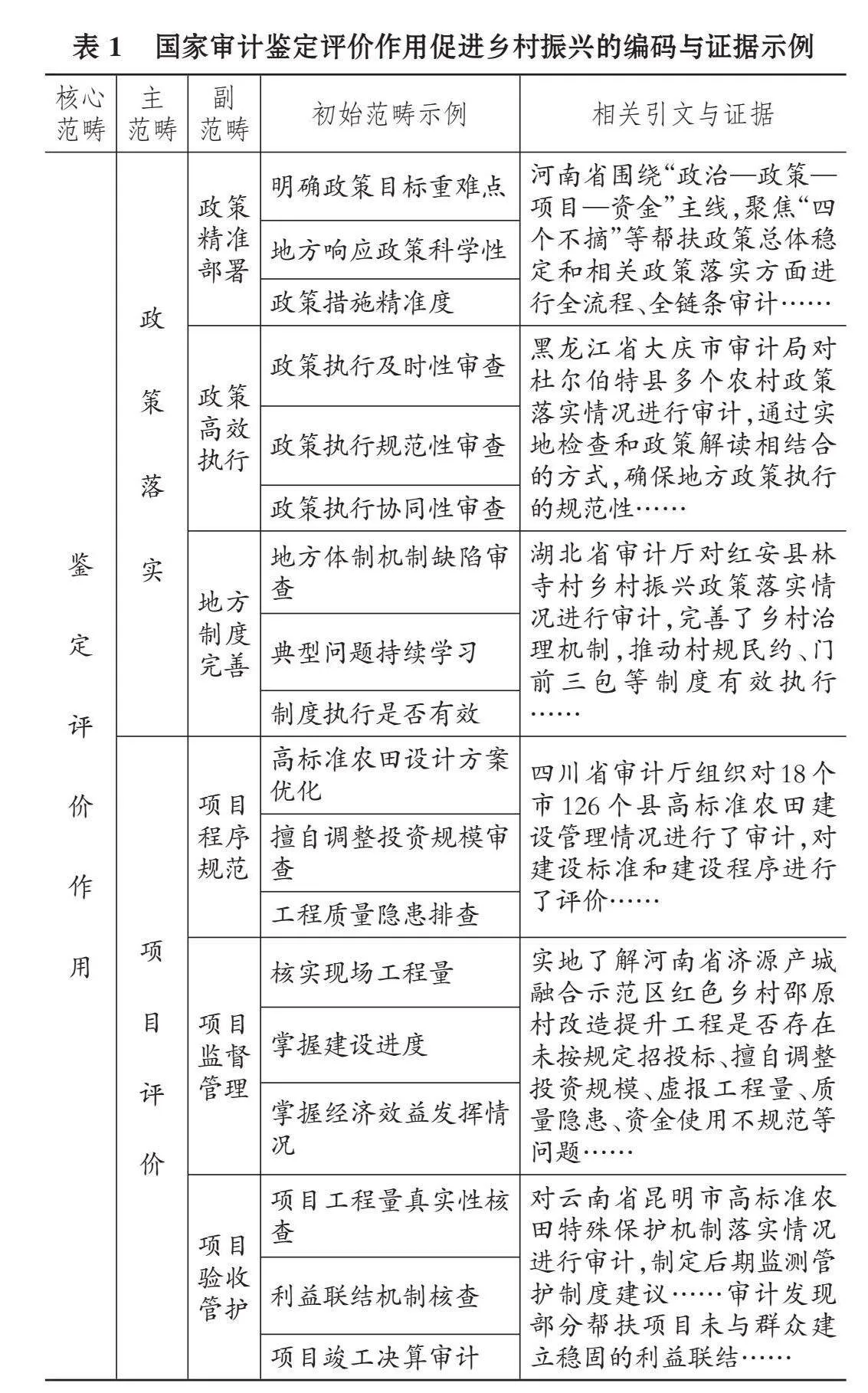

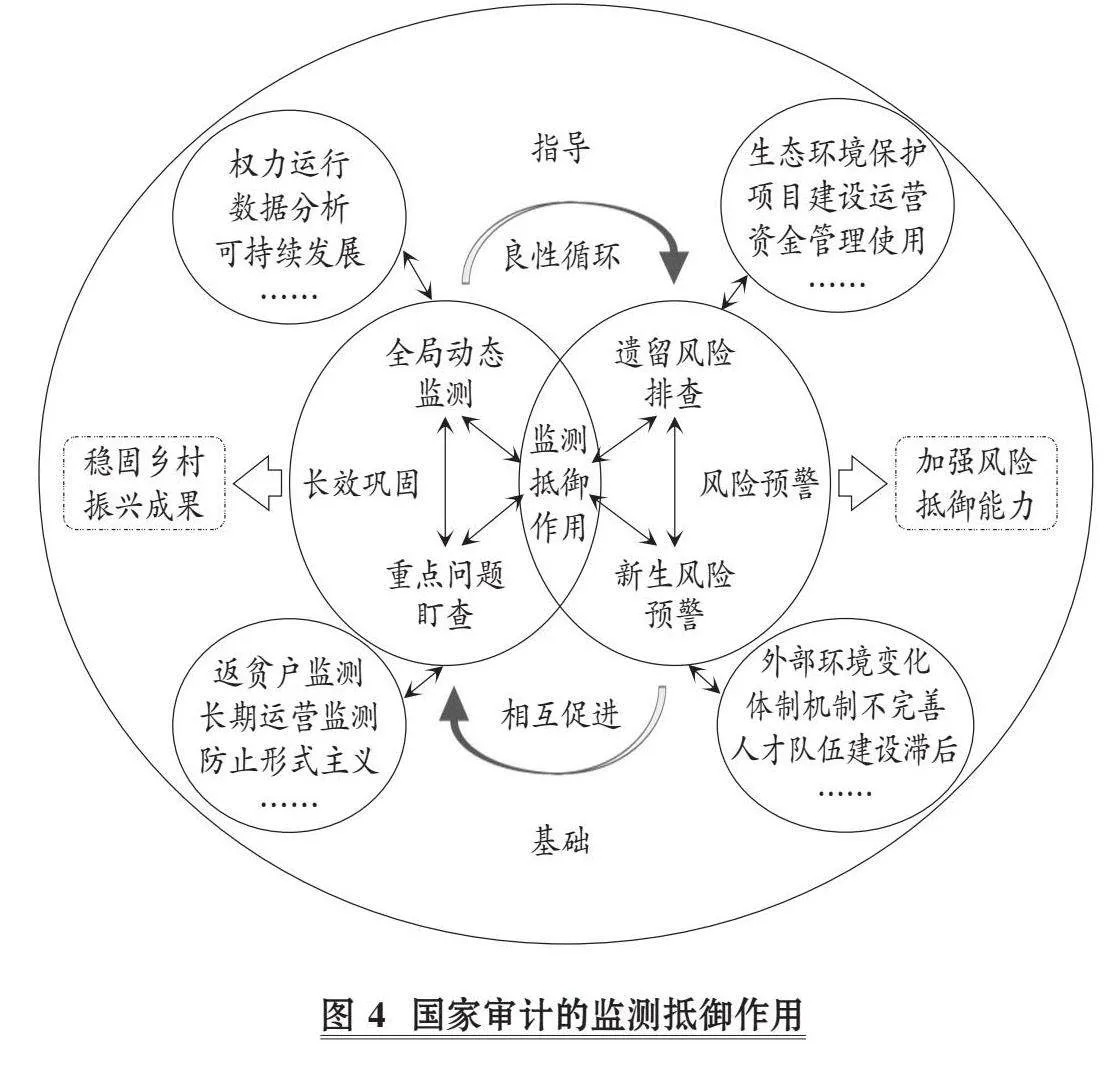

(三) 国家审计监测抵御作用促进乡村振兴

国家审计发挥监测抵御作用, 保障乡村振兴工作的稳步发展(如图4所示), 即国家审计对常规工作和潜在风险进行全面评估预警, 确保各项资源得到合理使用。通过国家审计的趋势分析和前瞻性建议, 相关部门能够提前采取防范措施, 建立健全风险防范机制, 为乡村振兴工作保驾护航。

1. 长效巩固。监测作用体现在国家审计对乡村振兴全局工作进行系统性、 全方位的评估, 以推动政策的协调配合和高效实施。乡村振兴涵盖产业、 人才、 生态、 文化、 组织五大领域, 各领域之间既有独立性, 又有相互依存和协同发展的特点, 因此, 国家审计着重评估这些领域政策的执行效果和配合程度, 评判地区可持续发展能力, 以确保整体战略的稳步推进。例如, 通过对四川省马边彝族自治县定点帮扶情况进行审计, 包括基础设施建设、 产业发展、 收益分配机制等, 推动了湖羊产业的可持续发展, 探索形成了“固定分红+场地租赁+效益分红”的收益分配机制, 带动了村集体经济和农民增收。这不仅确保了政策执行的长期性和稳定性, 还避免了政策执行中可能出现的方向偏离和资源浪费问题。

此外, 国家审计还针对乡村振兴中的关键问题开展了专项监测评估, 特别是在防止返贫方面, 审计评估为脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴的有效衔接提供了重要支撑。例如, 云南省审计厅关注乡村振兴中潜在的返贫风险, 通过元阳县的乡村振兴审计, 审计小组制定了系统的监测任务和明确的责任划分, 将可能返贫的困难群众作为重点对象进行追踪分析。在发现问题后提供针对性建议, 推动相关部门快速响应并采取有效措施, 从而强化了政策的精准性和防范效果。

2. 风险预警。风险管理是确保组织在不确定环境中实现目标的关键手段, 能够提高决策的可靠性和运营的稳定性。国家审计通过发挥预警作用, 对乡村振兴工作中的潜在风险展开系统分析, 帮助政府在政策执行中及时调整方向, 优化资源配置, 强化风险防范, 最大限度地减少风险对乡村振兴工作的负面影响。

具体而言, 国家审计将风险分为遗留风险和新生风险两类进行分析和预警。遗留风险往往反映长期积累的问题, 其产生具有普遍性和复杂性。例如, 湖北省审计厅在对荆州市监利市农村人居环境整治工程的审计中发现, 部分已建成的污水处理设施项目运行不正常、 排放不达标, 存在生态环境保护风险。审计小组通过对其进行深入分析, 并通过预警机制将潜在隐患及时反馈给相关部门。这种前置性预警不仅为地方政府调整政策提供了科学依据, 也为生态环境保护奠定了坚实基础。与此同时, 新生风险主要来源于乡村振兴推进过程中出现的新型问题, 其影响具有不确定性和突发性。湖南省审计厅在对长沙市宁乡市乡村振兴人才引进政策落实情况的审计中发现, 部分新引进的人才存在“水土不服”、 难以发挥作用等问题。通过精准的风险识别和及时的预警, 审计部门督促地方政府采取有力措施及时调整调遣, 并完善地区人才管理机制, 为乡村振兴政策实施提供了更加稳健的人力资本保障。

通过对遗留风险和新生风险的分类预警, 国家审计有效增强了乡村振兴工作中的风险管控, 帮助政府从源头上解决潜在问题, 为乡村振兴事业的持续稳定发展提供了系统性支持。

国家审计监测抵御作用促进乡村振兴的编码与证据示例如表3所示。

五、 国家审计促进乡村振兴过程的理论模型

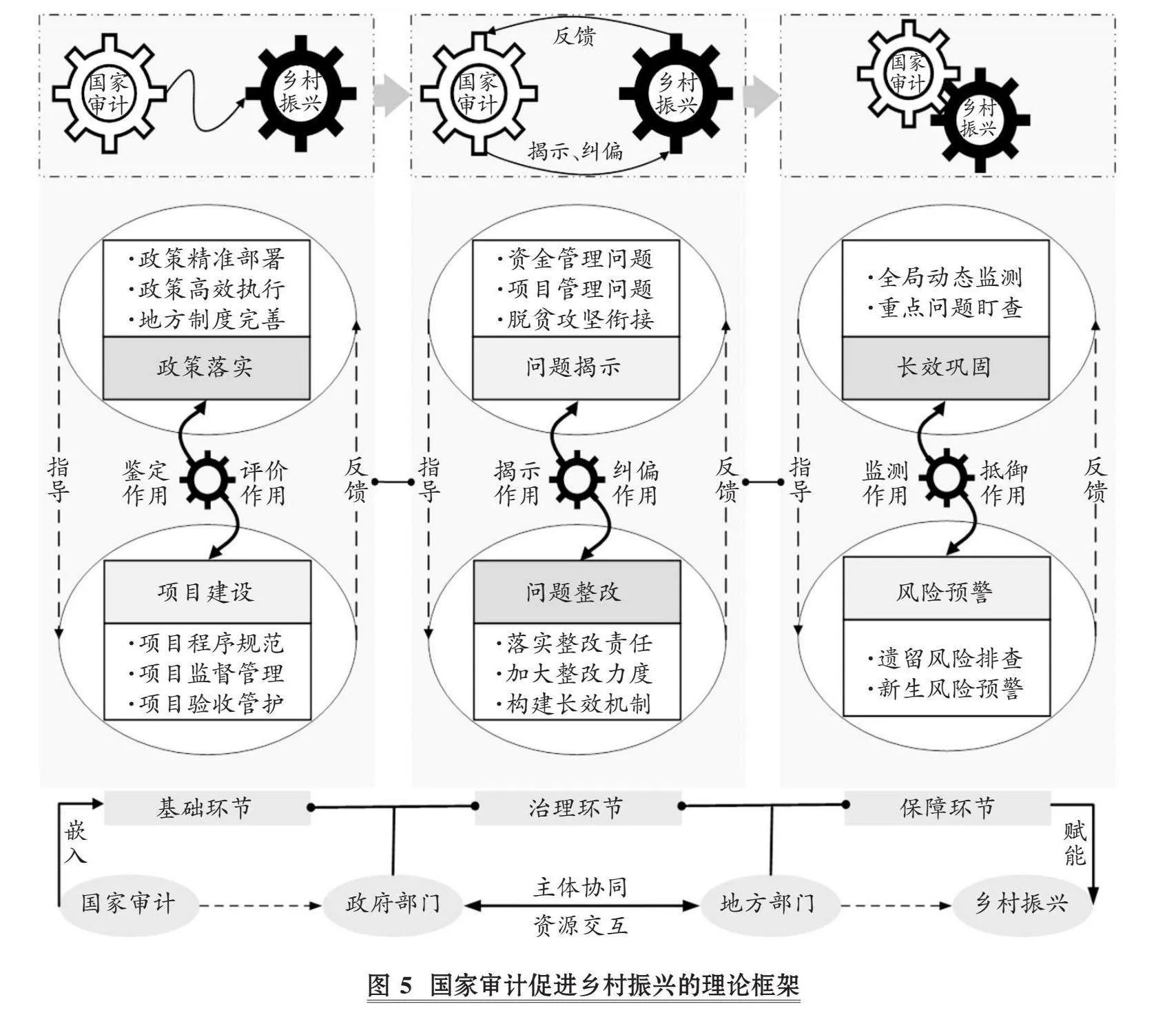

国家审计作用功能的激发, 源于审计在国家治理实践中与其治理主体的密切互动。如图5所示, 多种作用的实现, 很大程度上依赖于审计主体与社会经济活动主体间的相互影响与协同。作为国家治理体系的重要组成部分, 乡村振兴战略肩负着推动农业农村发展的核心使命, 而国家审计促进乡村振兴的核心路径在于多元主体间资源配置的优化和行为协调的实现。

首先, 国家审计在推动政策落实和决策执行方面发挥了重要作用。通过对政府机构和官员的审计监督, 国家审计能够监督制约权力运行并加强反腐倡廉(刘家义,2012), 确保乡村振兴相关政策和决策在地方、 部门及单位层面得到全面贯彻执行。河南省、 黑龙江省等地区的扎根分析结果表明, 国家审计通过加强政府部门与地方组织间的协同, 促进政策落实。同时, 国家审计不仅能够查明政策和决策部署的实际落实情况, 还能深入挖掘执行过程中的问题与成效。例如, 国家审计通过对四川省31个县的众多高标准农田项目的全流程审计监督, 为政策优化和决策调整提供科学依据和精准的信息支持。这种反馈机制为政策的不断改进奠定了基础, 也提升了治理效能。

其次, 国家审计的功能涵盖法律法规、 宏观政策执行、 制度运行、 资源配置与经济行为等多个层面, 其综合职能确保了社会经济活动的规范化和秩序化, 体现了国家审计的独立性、 全面性和专业性(刘家义,2015)。通过监督社会经济活动主体的制度执行情况, 国家审计能够及时纠正违法违规行为, 规范经济活动, 维护社会经济秩序。例如, 湖北省审计厅对现存问题进行分析, 移送虚报套取、 违法转包分包等突出问题相关案件线索9条, 并促使12个县及时下拨或收回闲置资金5.52亿元。此外, 审计所提供的经济运行信息是评估乡村振兴发展水平与运行状况的重要依据。通过这些信息, 政府监管部门能够精准诊断政策执行的健康度, 识别和解决乡村振兴中资金、 民生、 土地、 环境等方面的问题, 确保政策目标的高质量达成。

最后, 乡村振兴作为一项长期性、 复杂性的战略任务, 面临着资源管理、 分配与使用的多重挑战, 需要在复杂环境中实现资源利用的最大化, 并有效管控风险, 而国家审计是防控治理风险的重要保障(刘家义,2015)。国家审计充分利用其组织和专业优势, 对乡村振兴过程中发现的问题和收集的数据信息进行系统分析。以四川省为例, 从微观层面的具体问题到宏观层面的制度机制, 国家审计通过深入剖析揭示乡村振兴的整体发展态势, 对乡村振兴在产业、 人才、 生态、 文化和组织五个方面的总体布局开展全面评估, 保障乡村振兴工作的全面推进。此外, 通过识别和研判遗留风险和新生风险, 对湖北省生态环境保护风险和湖南省人才队伍建设滞后风险进行预警, 提升风险抵御能力。这种全面、 系统的分析与建议, 为乡村振兴工作的长期稳定推进提供了强有力的保障, 也为实现乡村经济与社会的全面振兴提供了不可或缺的支撑。

总体而言, 国家审计促进乡村振兴机制可以刻画为“审计主体—发挥作用—激活经济体检功能—乡村振兴具体方面—治理主体”的过程。国家审计作为该过程的审计主体, 通过与乡村振兴工作中的各个治理主体产生互动并相互影响, 进而发挥鉴定、 评价、 揭示、 纠偏、 监测和抵御作用, 促进乡村振兴。

六、 结论与政策启示

国家审计作为国家监督体系的关键要素, 与乡村振兴战略这一国家发展的重要战略之间存在着内在的紧密联系。国家审计如何发挥治理作用、 促进乡村振兴工作稳步前进是理论和实践中的重要问题。本文基于省级审计厅的审计公告等文本资料, 探索性地构建了国家审计促进乡村振兴的理论模型, 旨在探究国家审计如何影响乡村振兴, 进而推动理论发展和实践创新。本文的研究表明, 国家审计在实践中发挥鉴定、 评价、 揭示、 整改、 监测和抵御六大作用, 进而作用于乡村振兴的政策落实、 项目评价、 问题揭示、 问题整改、 长效巩固和风险预警六个层面, 实现审计主体和数个治理主体之间的相互协同, 更好地进行资源配置。这一理论模型有助于理清国家审计的功能作用和乡村振兴的作用途径, 为贯彻落实我国乡村振兴战略提供新思考。

基于本文的研究结论, 针对当下乡村振兴工作中的重点难点并结合中央审计委员会关于“全面覆盖、 权威高效”的要求, 本文提出以下政策启示: 第一, 完善审计制度, 构建全覆盖监督体系。将乡村振兴纳入常态化审计范围, 强化涉农资金和项目的全过程监督, 推动审计与纪检监察、 巡视巡察等协同联动, 形成监督合力。第二, 创新审计方式, 提升监督精准性。运用大数据、 人工智能等技术, 开展绩效审计和跟踪审计, 重点关注政策落实效果, 强化审计结果运用和纠偏问责, 确保审计权威性。第三, 加强队伍建设, 打造高素质专业化审计队伍。提升审计人员的政治素养和专业能力, 优化队伍结构, 引进复合型人才, 加强理论研究与实践创新, 为乡村振兴审计提供坚实支撑, 使国家审计更好地服务于乡村振兴战略, 助力农业农村现代化。

【 主 要 参 考 文 献 】

陈尘肇.关于加强转变经济发展方式相关政策执行情况审计监督的思考[ J].审计研究,2011(4):14 ~ 18.

杜静然,赛娜.乡村振兴政策落实跟踪审计研究[ J].财会月刊,2021(18):97 ~ 101.

郭晓鸣,张克俊,虞洪等.实施乡村振兴战略的系统认识与道路选择[ J].农村经济,2018(1):11 ~ 20.

郭旭.总结扶贫审计创新经验助力乡村振兴研讨会综述[ J].审计研究,2021(4):31 ~ 34+42.

和杰,游飞贵,冯涛.涉农统筹整合资金绩效审计研究[ J].审计研究,2021(1):3 ~ 10.

贺雪峰.于实施乡村振兴战略的几个问题[ J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(3):19 ~ 26+152.

黄少安.改革开放40年中国农村发展战略的阶段性演变及其理论总结[ J].经济研究,2018(12):4 ~ 19.

李晓冬,马元驹.乡村振兴政策落实跟踪审计四维审计模式构建——以公共政策评估标准为视角[ J].经济与管理研究,2022(3):99 ~ 113.

李晓冬.公共政策落实跟踪审计三维评价标准构建研究——以精准扶贫政策落实跟踪审计为例[ J].会计与经济研究,2020(2):43 ~ 58.

李兆东,巫心培,李鹏等.乡村振兴战略下扶贫审计研究[ J].财会月刊,2020(21):86 ~ 90.

刘家义.国家治理现代化进程中的国家审计:制度保障与实践逻辑[ J].中国社会科学,2015(9):64 ~ 83+204 ~ 205.

刘家义.论国家治理与国家审计[ J].中国社会科学,2012(6):60 ~ 72+206.

颜盛男,孙芳城,王成敬等.精准扶贫政策跟踪审计与问责路径研究[ J].财会月刊,2019(2):114 ~ 120.

杨肃昌.改革审计管理体制 健全党和国家监督体系——基于十九大报告的思考[ J].财会月刊,2018(1):3 ~ 7.

Grogan L., Sadanand A.. Rural electrification and employment in poor countries:" Evidence from Nicaragua[ J].World Development,2013(43):252 ~ 265.

Kobayashi A., Rose-Redwood R., Aagesen S., et al.. Exile: Mapping the migration patterns of Japanese Canadians exiled to Japan in 1946[ J].Journal of American Ethnic History,2018(4):73 ~ 89.

Montalvo J. G., Ravallion M.. The pattern of growth and poverty reduction in China[ J].Journal of Comparative Economics,2010(1):2 ~ 16.

Shirazi N. S., Khan A. U.. Role of Pakistan poverty alleviation funds micro credit in poverty alleviation: A case of Pakistan[ J].Pakistan Economic and Social Review,2009(1):215 ~ 228.

Shulock N., Boilard S.. Buying the right thing: Using a policy audit to align community college finance with state policy goals[ J].Planning for Higher Education,2007(3):12 ~ 25.

Suryadarma D., Yamauchi C.. Missing public funds and targeting performance: Evidence from an anti-poverty transfer program in Indonesia[ J].Journal of Development Economics,2013(103):62 ~ 76.