松材线虫病,也称松萎病,是由松材线虫引发的严重林业病害,对林木健康构成重大威胁。该病害会导致林木木质部组织细胞受损,阻断水分运输,加速呼吸作用,降低甚至停止松脂分泌,从而导致松树迅速枯萎。本文深入分析了松材线虫病的症状与发病特性,并详细阐述了综合防控该病害的措施。本文提出了一系列提高松材线虫病控制效率的建议,旨在为该地区的林业生产及林业可持续发展提供理论支持。

松材线虫病是全国林业领域面临的一项重大病害问题,目前在多个省份和城市均有报告。该病害具有极强的致病力和迅速的传播速度,且防治工作面临诸多挑战。若未能及时采取有效措施,将可能导致大规模的林木枯死现象,给生态环境和林业经济带来严重损失。

一、松材线虫病的生态与生物学特征

1、松材线虫的基本特征

松材线虫属于线虫纲,隶属于线虫科。其身体呈圆筒形,长度介于0.5~1.5mm之间,直径不超过50μm。其体表布满剪状喙,用于摄食寄生物,尤其是松树的树皮。松材线虫的生命周期包括四个蜕皮阶段。与其他线虫相似,它们依赖微生物分解木质素来吸收养分。这一特性使得它们能够轻易地从内部侵袭松树。松材线虫的幼虫能在寄主树上进行无性繁殖,这是其生命周期中的一个关键特征。松材线虫是一种雌性松科昆虫,主要寄生在寄主树木的树皮上,进行产卵。这种繁殖方式显着提高了害虫的传播速度,加剧了对松树的危害。

2、宿主树种与感染机制

松材线虫是一种专门侵袭松科植物的寄生虫,其宿主范围限于松科树木。一旦松材线虫感染宿主,它们会通过树干上的小孔钻入,进而深入树体,占据木质组织。感染松材线虫后,树木会释放一种特殊的细菌,导致木质部腐烂。这种病害的发展会导致树木的主干和枝条等部分死亡,这是松材线虫病的显着特征。当林木受到风倒、虫害、采伐等自然或人为因素的干扰时,被松材线虫侵染的风险会增加。由于林木的自然防御能力下降,松材线虫更容易侵入。宿主植物的种类以及致病机理对于松材线虫的传播和毒性具有决定性的影响。

3、病原菌的作用与病程发展

松材线虫病的成因不仅限于松材线虫本身,还包括与其共生的其他病原体,这些共生病原体同样对疾病的发生起着促进作用。这些病原微生物能够加速对宿主的感染和致死过程。松材线虫作为一种关键的病原害虫,其致病机制主要在于释放毒素和合成酶,对宿主植物造成伤害,从而为松材线虫的生长创造有利环境。松材线虫的繁殖力增强是导致病害爆发的关键因素。一条雌性线虫能够产下数百枚卵,导致受感染的宿主树上布满了幼虫。这些幼虫不断破坏宿主的树皮,加速了宿主的死亡。

松材线虫的体型微小、繁殖方式独特以及其携带的寄生性致病菌等生态学和生物学特性,使其成为威胁林木健康的关键因素。对这些特性的深入研究,将有助于揭示松材线虫在宿主树上的传播机制,为制定有效的防控策略提供科学依据。

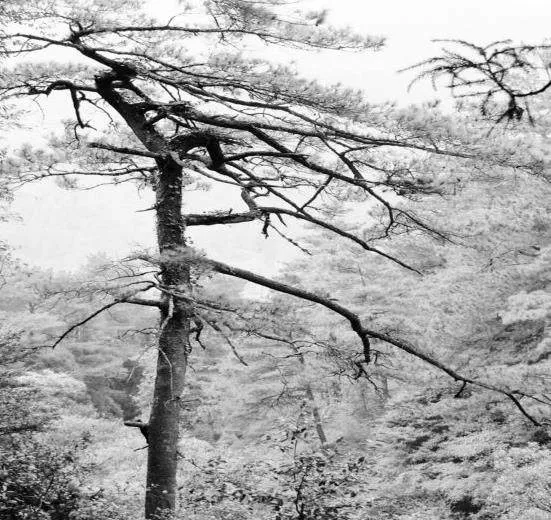

二、松材线虫病的症状

松材线虫病的主要症状表现为松针颜色的改变,失去原有的光泽,进而针叶由灰绿色、黄绿色逐渐转变为黄褐色、萎蔫,最终变为红褐色、干燥且不脱落,导致整棵树因脱水而死亡。因此,在进行全面调查时,必须首先排除其他可能导致松树死亡的因素,并对针叶颜色变化进行细致检查,包括整棵树的枯死或部分枝条的枯萎,以及当年针叶未脱落的情况;同时,检查树干上是否存在天牛幼虫的刻槽;观察树脂分泌是否减少或中断,以及木质部是否出现蓝变等现象,这些都是松材线虫病的典型症状。因此,早期检测并及时采取有效的预防和控制措施,对于遏制松材线虫病的蔓延和确保松树的健康生长具有极其重要的意义。

三、松材线虫病的发生特征

1、该病害的发病范围广泛

松材线虫病是一种在全球范围内广泛分布的植物病害,对我国的松科作物生产构成了极大的威胁。这种病害主要由松材线虫引起,它能够侵染并破坏松科植物的木质部,导致树木迅速衰亡。在我国多种常见的松科植物,如马尾松、湿地松、红松、黑松以及华南五针松等,都受到了松材线虫病的严重影响。因此,松材线虫病的防治工作显得尤为重要,需要采取有效的措施来控制和减轻其对松科作物的危害。

2、季节性发生

天牛的羽化过程是导致松材线虫病死树数量激增的关键因素。松材线虫病通常在春季和夏季达到高峰,随着温度的升高和湿度的增加,天牛的取食范围扩大,这进一步加剧了松材线虫病在该地区的蔓延。因此,必须加强对该地区松材线虫病的预防和控制措施。

3、寄主选择性强

松材线虫病的寄主范围十分广泛,主要影响松科植物,同时也包括少数其他针叶树种。松材线虫的幼虫倾向于在生长势弱或已被感染的松树上产卵。它们通过寄生蜂的取食活动,在松木上造成伤口,从而促进了松材线虫病害的进一步扩散。

4、传播途径复杂

松材线虫病是一种复杂的植物病害,它可以通过自然传播和人为传播两种途径传播。在自然传播中,松材线虫扮演了关键角色。松材线虫(通常简称为“天牛”)通过两种主要方式传播:首先,携带松材线虫的天牛从受感染的树木飞出,迁移到健康树木进行取食时,松材线虫会从天牛体内逸出,沿着树干侵入健康树木。其次,松材线虫在产卵时会在健康树木上造成伤口,松材线虫便能通过这些伤口侵入。据数据显示,一只松材线虫可携带多达20万条松材线虫。此外,人为因素也是传播松材线虫病的一个重要途径,包括携带病原体的人员、病枝、加工产品等,这些都可能导致病害的迅速扩散和爆发。

四、松材线虫病的防治技术

1、农业防治技术

农业防治技术主要关注森林管理中的防治措施,例如加强林木的清理工作。林业管理人员应当及时清除病死树、受病虫害影响的树木以及松材线虫病树,以切断松材线虫在林木间的传播途径,进而减少松材线虫病的发生和蔓延。森林管理人员应对感染松材线虫的松树进行砍伐和清理,以降低病害发生的可能性,并采取压碎、焚烧或深埋等处理方法。此外,森林管理人员还需定期修剪松枝,特别是清除已被松材线虫侵害的枝条,以减少松材线虫在松枝上的侵染和繁殖机会,有效预防松材线虫病的扩散。

2、生物防治技术

通过采用生物防治策略,不仅能减轻病害对森林的影响,还能减少对森林生态环境的污染。首先,利用自然界的生物链优势,例如,利用松材线虫的天敌来控制其种群数量。通过肿脚蜂来抑制1~3龄幼虫的生长,同时,红胸金龟则被用来控制成虫阶段,从而实现对害虫生命周期的有效管理。此外,红粉蜂被用于防治1~3龄的幼虫,同时释放花绒蝽的卵囊或成虫,这种方法已经证明能够将松材线虫的平均密度降低90.25%。通常情况下,在松林中每棵树放置1只花绒蝽,就能达到90~110只/667m2的控制效果。其次,应用球孢白僵菌来防控松材线虫,通过药剂处理来杀灭或阻断其扩散。在实际操作中,建议在4月份使用背负式喷雾机对林木进行喷雾,并严格按照计划和药剂剂量进行,以确保球孢白僵菌的有效施用。

3、物理防治技术

松材线虫是一种关键的传播媒介,松材线虫的危害主要发生在夏季、秋季和冬季。为了防治这种病虫害,可以在松树林中设置诱捕器,这些诱捕器应悬挂在2~3m的高空中。在诱捕器中投放200mL的诱饵,工作人员应每15d补充100mL的引诱剂,并且每4d检查1次诱捕效果,之后进行回收和分离鉴定。此外,打孔流脂法也是防治松树感染的有效手段。一旦发现感染的松树,必须对所在区域的松树进行隔离处理。工人们需将感染的松树砍伐,并彻底移除根系,以减少病虫害的扩散。所有被砍伐的树木和树根都应运往焚化场处理。在使用诱捕陷阱时,必须严格遵守在害虫羽化前3~5d布设陷阱的规则。每个陷阱应覆盖2hm2的区域,陷阱之间相隔150m。工作人员可以利用卫星定位技术,根据位置信息绘制陷阱分布图。在设置陷阱时,应选择通风良好、较为开阔的松树林地带,并确保陷阱下端距离地面不超过2m,以保证陷阱悬挂后与地面垂直。

4、化学防治技术

化学防治技术主要依赖化学药剂。在控制松材线虫的过程中,通常将重点放在幼虫阶段。在松材线虫的早期发生期,首先应用毒性较低的药剂,如噻虫啉、3%呋喃丹和5%克线磷(每株200g),随后加入15%铁灭克(每株20g),以增强防治效果。在施药时,应直接对准松树根部,在根系周围50cm处开挖宽20cm的沟渠,然后将涕灭威、克线磷、呋喃丹等杀虫剂均匀撒入沟中。这种方法对防治松材线虫极为有效,用量为150~200g/hm2,既能有效控制病害,又能促进松树枝繁叶茂,实现增产和提高效益的目标。此外,在松材线虫幼虫成虫期,可将其配制成300倍液,用量为70mL/hm2;在虫卵初期,可采用虫线清乳油与水按1∶80的比例,每株3L的剂量进行防治。对于松材线虫幼虫的早期和中期,还可以采用噻虫啉(2%)0.5kg/hm2的剂量进行飞防一次。

五、保障松材线虫病防治技术应用的措施

1、实施检疫措施

检疫检验流程如下:首先,在对产地进行检查时,工作人员应运用目测技术,细致观察林木的生长状况以及树体的分泌情况。若松树遭受病虫害,其枝条和松针均会受到感染,因此员工还需留意松针的颜色变化。在检测过程中,若发现树干上有羽化孔或产卵孔,应对树木进行解剖检查。解剖时应将受病害的树木锯开,评估其重量是否减轻,并检查木质部分是否出现蓝变现象,同时对与松材线虫相关的特征进行鉴别。其次,采取隔离处理措施。在使用木材及其制品前,必须进行高温处理,并在检疫过程中对可能携带松材线虫病的松木制品进行消毒。此外,可将这些制品浸泡处理,对于价值较低的径木,则应集中运往燃烧区,以防止病害的传播。

2、做好普查和取样工作

为了有效预防松材线虫病对林木造成的损害,林业部门必须认真执行调查采样工作。在全面的普查中,应对所辖区域内的松树进行详尽调查,并建议每年进行两次专项调查,分别在春季和秋季进行。此外,采样管理应遵循以下步骤:首先,确定采样对象。选择刚死亡或尚未完全枯死的松树作为样本,这些样本通常表现为针叶呈黄褐色或红褐色,部分枝条已经死亡,树干上可见介体昆虫产卵的刻槽,且松脂分泌量极少。其次,确定抽样量。标准的采样量为10个样本,若样本数量在10个以内,则应全部采样;若超过10个,则可选择其中10个进行采样。若初步检测未发现病虫害迹象,则应再选取10个样本进行测试。最后,关于样本的保存和处置。采样完成后,首要任务是将样本分离出来,并将相关样本焚烧。在特定情况下,若需要长期保存某些样本,可采取密封塑胶袋或在塑胶袋上打孔的方法以延长保存期。对于需要长期存放的样本,应定期喷水以保持其水分。

3、做好分离和鉴定,并制定针对性防治方案

通过应用浅盘技术,能够实现超过12h的分离效果,随后将分离出的液体置于烧杯中,并通过离心技术确保后续检定步骤的顺利进行。在鉴定过程中,利用常规显微镜对害虫的形态进行鉴别,将制备好的样本切片置于显微镜下,由专业人员依据其形态特征判断是否为松材线虫。一旦确认为松材线虫病害,林业部门需依据地方政府的防控规定,制定相应的防治策略,对病死的松树进行清理,并采取设置诱捕器、钻孔注射药物、采取化学药品等辅助措施,实施严格的科学管理政策,坚持低风险、高效率的原则,加强处理和监督工作,以确保控制措施的有效性达到最大。此外,亦可采取集中处理受疫情影响的木材,具体措施包括全伐法,即因松材线虫病流行导致的小面积松树砍伐。对于受病虫害影响的100hm2以下林地,可采用皆伐法,并在采取措施后立即进行植树造林。鉴于每年三月末是介体昆虫羽化的时期,因此,相关工作需在3月底前完成。疫木砍伐后,应将其高度控制在5cm以下,并在其上放置1~2粒磷化铝,再用0.8mm厚的保鲜膜覆盖。此外,疫木亦可进行掘出切片或焚烧处理。还要详细记录相关数据,建立完善的档案数据系统,并妥善保存。需要记录的档案信息包括:各级政府及主管机关发布的关于松材线虫病的资金、防控计划等信息;松材线虫的调查、采样和试验工作记录;对辖区内的林业企业及检验登记资料的记录;掌握松材线虫病的监测资料;防治现场的图像、文字、音频等数据资料;虫害控制的成效、工作验收情况等。妥善搜集与管理病虫害防治档案,是林业主管部门制定预防措施、经营决策的基础。

4、各部门加大对林区病虫害的管理力度

病虫害的暴发不仅会对树木的品质造成损害,还会对林业的经济收益产生负面影响。为应对这一挑战,林业部门必须强化对病虫害的监管与控制,并广泛宣传防治工作的重要性,以确保林农能够树立以预防为主的观念,并将提升松林品质作为工作的核心。具体措施包括:改变现有的单一树种结构,通过实施混交种植等方法,提高森林树种的多样性;各级政府及相关部门应加大对病虫害监测与管理的力度,在病虫害高发期间提供必要的资金和技术支持,为有效防治病虫害奠定坚实基础。

综上所述,松材线虫病在我国的蔓延及其对森林生态系统所造成的影响,实际上是多种因素共同作用的结果。这些因素包括气候变化、人为干扰、森林管理不善等。为了有效控制该病害,必须采取一系列综合性的生态环境保护与林业管理措施。这不仅包括加强病虫害监测和预警系统,还应包括推广抗病虫害树种、实施科学的森林经营和采伐制度,以及加强公众对松材线虫病危害的认识和防范意识。通过这些措施,可以更有效地保护森林资源,减少病害的扩散和影响,推动林业的可持续发展。同时,这也有助于为未来世代构建一个更为健康、稳定的生态环境。