松材线虫病,作为一种全球公认的极具危险性的森林病害,自1982年首次在我国南京东郊被发现后,其蔓延速度之快、影响范围之广,令人震惊。该病害迅速席卷我国多个省市,对宝贵的森林资源造成了前所未有的破坏。松材线虫以其惊人的传播能力和极高的致死率,成为松林生态系统的头号杀手,严重威胁着生态系统的平衡与稳定。面对这一严峻挑战,深入研究松材线虫的生物学特性,包括其生活史、传播机制及与环境因素的相互作用等,显得尤为迫切。同时,积极探索并实践有效的综合防治技术,如生物防治、化学防治与物理防治的结合,以及加强监测预警体系建设,对于保护我国珍贵的森林资源、维护国家生态安全具有深远而重大的意义。

一、松材线虫的生物学特性

1、形态结构

松材线虫是一种微小的线虫,属于线形动物门、滑刃目、滑刃科、伞滑刃属。这种线虫的体型细长,雌雄两性在体长上存在微小差异。雌虫体长约为0.81毫米,而雄虫体长略短,约为0.73毫米。尽管体型微小,松材线虫的形态结构却十分复杂,具有明显的性别二态性。雌虫和雄虫在尾部形态上有显着区别。雌虫的尾部呈近圆锥形,末端圆润;而雄虫的尾部则颇为特殊,形似鸟爪,并且向腹面弯曲。这种尾部结构的差异不仅是区分雌雄的重要特征,也与它们的生理功能密切相关。松材线虫的头部结构同样具有独特之处。虫体的唇区高耸,缢缩明显,这种结构有助于线虫在宿主体内的移动和取食。口针是松材线虫的重要器官,呈细长状,基部略微增厚,这种构造使得线虫能够有效地刺穿植物细胞,吸取养分。在消化系统方面,松材线虫的中食道呈卵圆形,瓣膜结构清晰可见。食道腺是另一个重要器官,呈细长的叶状,覆盖在肠的背面。这种结构使得线虫能够高效地消化和吸收养分。值得注意的是,松材线虫幼虫在病材中的形态与成虫存在一定差异。幼虫的前部结构与成虫相似,但后部呈暗色,结构较为模糊。这种形态特征可能与幼虫适应特定生存环境有关。

2、生活史

松材线虫的生活史包括卵、幼虫和成虫三个主要阶段,每个阶段都具有独特的特点和生理功能。这种线虫的生命周期相对简单,但繁殖能力强,生长速度快,这些特性使其成为一种极具破坏力的植物病原体。在繁殖方面,松材线虫表现出惊人的生育能力。每只雌虫可产卵约100粒,这个数量足以保证种群的快速增长。卵的孵化速度受温度影响显着,在25℃的环境下,约30小时即可孵化。这种快速的孵化过程为种群的迅速扩张提供了基础。松材线虫的幼虫阶段共有4龄,每一龄都代表着线虫生长发育的一个重要阶段。在适宜的温度条件下,如30℃时,线虫仅需3天就能完成一个完整的世代。这种快速的生长周期使得松材线虫能在短时间内形成大规模种群,对宿主植物造成严重危害。松材线虫与其媒介昆虫之间存在着密切的共生关系。幼虫主要通过松墨天牛取食时造成的伤口进入松树木质部。一旦进入宿主体内,线虫就会寄生在树脂道中,开始大量繁殖并在宿主体内移动。随着时间推移,线虫逐渐遍及整株松树,导致宿主全面感染。

3、传播途径

松材线虫的传播途径主要分为两类:自然传播和人为传播。这两种传播方式在松材线虫病的扩散过程中扮演着同样重要的角色,共同导致了这种病虫害的广泛蔓延。自然传播是松材线虫扩散的主要方式之一。在自然传播过程中,媒介昆虫,特别是松墨天牛,起着关键作用。松墨天牛成虫携带松材线虫,通过飞行将线虫传播到健康的松树上。当松墨天牛在新的宿主树上取食时,松材线虫就有机会进入树体,开始新一轮的侵染和繁殖。除了媒介昆虫的传播,病株间的直接接触也是自然传播的一种形式。当受感染的松树与健康松树的根系或枝条相互接触时,松材线虫可能会通过这种物理接触传播到新的宿主上。人为传播是另一种不容忽视的传播途径,在松材线虫的远距离扩散中发挥着重要作用。人为传播主要通过携带染病的松科植物材料进行,包括苗木、木材和各种木制品。这些带有松材线虫的植物材料通过铁路、公路和海运等现代化的远距离运输渠道,被运送到原本没有松材线虫病的地区。一旦这些感染材料到达新的地方,如果环境条件适宜,松材线虫就可能建立新的种群,导致疫病在新区域的爆发。人为传播的危险性在于其潜在的传播范围广、速度快。一批受感染的木材或苗木可能在短时间内被运送到数百甚至数千公里之外的地方,大大加速了松材线虫病的地理扩散。这种传播方式还可能导致松材线虫跨越自然地理屏障,入侵到原本难以通过自然途径到达的地区。

二、松材线虫入侵对植物群落的影响

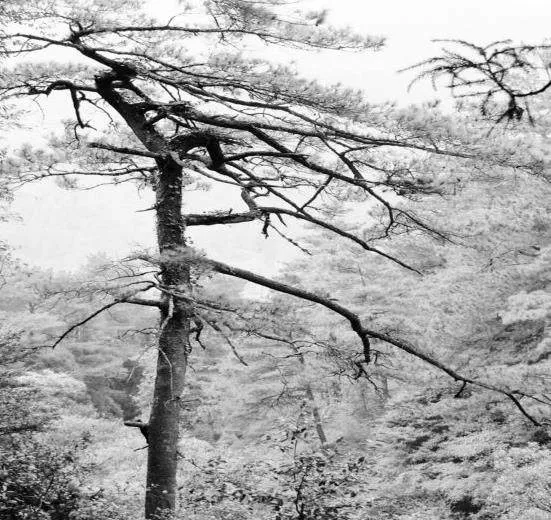

松材线虫入侵对植物群落的影响深远而严重,不仅改变了群落的结构和种类组成,还导致了生态系统的急剧退化。浙江省宁波市象山县的案例生动地展示了这一影响的严重程度。在松材线虫入侵马尾松群落后,原本占据郁闭林冠的马尾松在短时间内大量死亡。这种急剧的变化导致群落结构发生巨大转变。仅仅4年时间,曾经茂密的马尾松林已然凋零,群落内只剩下零星的马尾松个体。这种剧烈的变化不仅改变了森林的外观,更打破了原有的生态平衡。松材线虫病的危害并未止步于单一树种。随着时间推移,受害树种的范围不断扩大。最初,松材线虫仅对黑松造成危害。然而,病害很快蔓延至马尾松,并普遍产生严重影响。更令人担忧的是,湿地松、海岸松、黄松、白皮松等多种松树也相继遭受侵害,甚至导致大面积死亡。这种受害树种的多样化表明,松材线虫具有极强的适应性和破坏力。随着危害区域的不断扩大和病死松树数量的逐年增加,原有的生态系统面临着急剧退化的威胁。森林作为一个复杂的生态系统,其中的每个物种都扮演着重要角色。松树的大规模死亡不仅直接影响了森林的结构和功能,还可能引发一系列连锁反应。例如,依赖松树生存的其他植物、动物和微生物群落也可能随之受到影响,进而导致整个生态系统的失衡。松材线虫病造成的生态破坏还带来了植被恢复的巨大挑战。由于大面积松树死亡,原有的森林覆盖迅速减少,裸露的土地面临着水土流失的风险。同时,松树作为先锋树种,在生态系统中具有重要的修复和保护作用。失去这一关键物种,植被的自然恢复过程将变得异常艰难。人工干预和生态重建的难度也随之大幅增加,需要投入更多的时间、资源和精力才能实现有效的生态修复。

三、松材线虫的综合防治技术

1、监测预警

松材线虫病的防治成效很大程度上取决于早期发现和及时处理。建立健全的监测预警体系是实现“早发现、早报告、早除治”的关键。监测预警不仅能够及时发现潜在的疫病,还能为防治工作的开展提供重要的决策依据。监测范围的确定是监测预警的首要任务。该范围应涵盖未发生疫病和已实现无疫病的松林区域,尤其要重点关注一些特殊地带。电网和通信线路沿线往往是松材线虫病传播的高风险区域,因为这些区域的人为活动频繁,增加了病害传播的可能性。木材集散地周边同样需要重点监控,因为这里是木材运输和储存的集中地,可能成为病虫害传播的源头。自然保护地作为生态系统的重要组成部分,其健康状况直接关系到整个生态系统的平衡。疫区毗邻地区则是病害扩散的前沿,需要格外警惕。监测时间的安排应当常态化,以确保能够及时发现潜在的疫病。一般而言,每2个月至少应进行1次全面巡查。对于上述重点区域,巡查频次应当适当增加,以提高监测的精准度和时效性。监测内容主要聚焦于松树的健康状况。调查人员需要仔细观察松树是否出现枯死现象,松针是否变色等异常情况。这些症状往往是松材线虫病的早期表现。一旦发现可疑症状,应立即采集样本进行专业鉴定,以确定是否发生松材线虫病。对于确认新发疫病的松林小班,不仅要对该区域进行详细调查,还要扩大范围,对周边地区进行全面检查,以评估病害的传播范围和程度。

2、检疫封锁

检疫封锁是防止松材线虫病扩散蔓延的重要屏障。这一措施的有效实施需要多个部门的协同配合,特别是海关和林业部门的密切合作。海关在防控松材线虫病的跨境传播中扮演着关键角色。对于进境的原木、板材等木质货物,海关部门必须实施严格的检疫处理。这包括对货物进行详细的检查,必要时采取熏蒸、热处理等消毒措施。这些步骤的目的是确保进口木材不携带松材线虫等有害生物,从源头上阻断病害的国际传播途径。在国内,省际的检疫同样至关重要。松科苗木、木材、木制品的调运是松材线虫病传播的潜在途径。因此,必须加强对这些物品的检疫管理。这要求建立规范的检疫程序,包括出发地检疫、运输过程中的监管,以及目的地的复检。检疫人员需要严格把关,仔细检查每一批调运的植物材料,确保不带有松材线虫。检疫封锁的实施还需要完善的法律法规支持和严格的执行力度。

3、清理病死树

清理病死树是松材线虫病防治工作中的核心措施,直接关系到病虫害的控制效果。这项工作主要包括择伐清理和皆伐清理两种方式,每种方式都有其特定的适用条件和操作规程。择伐清理是应用最广泛的方法,适用于所有发生疫病的林分。这种方法要求对松材线虫病疫病小班及其周边松林中的死亡松树进行精准采伐。在实施过程中,不仅要将病死树完整砍伐,还需要对伐桩和枝丫进行彻底处理。这通常包括深埋、焚烧或化学处理等方法,目的是彻底消除可能携带松材线虫的所有植物组织,防止病害进一步扩散。皆伐清理是一种更为激进的措施,原则上不轻易采用。这种方法只有在特定条件下,经过林业主管部门严格审定后才能实施。皆伐清理意味着将整片林区的松树全部砍伐,这种做法虽然能够有效控制病害,但同时也会对生态系统造成较大影响。因此,即使在必须采取皆伐清理的情况下,也应选择在冬春季媒介昆虫非羽化期内集中进行。这个时间段的选择可以最大限度地减少媒介昆虫的传播风险。无论采取哪种清理方式,都需要严格遵守操作规程,并做好防护措施。工作人员在清理过程中应穿戴适当的防护装备,以防被可能携带松材线虫的木屑或树脂污染。同时,清理后的废弃物处理也需要特别注意,防止在运输和处理过程中造成二次传播。

4、媒介昆虫防治

媒介昆虫防治在松材线虫病的综合防控体系中占据重要地位。松墨天牛等媒介昆虫是松材线虫传播的主要载体,有效控制这些昆虫的数量可以显着降低病害的传播速度和范围。生物防治是一种环保且可持续的防控手段。使用诱木诱杀松墨天牛是常见的生物防治方法之一。这种方法利用松墨天牛的生态习性,在林区设置经过特殊处理的诱木。这些诱木能够吸引松墨天牛前来产卵或取食,从而达到集中捕获和杀灭的目的。诱木的布置需要考虑林区的地形、气候条件以及松墨天牛的活动规律,以达到最佳的诱杀效果。化学防治在某些情况下仍然是必要的手段。在媒介昆虫羽化初期和盛期等关键时期,可以选择喷洒高效低毒的药剂。这些药剂应当具有良好的杀虫效果,同时对环境和非靶向生物的影响要尽可能小。药剂的使用需要严格按照规定的剂量和方法进行,避免过量使用造成环境污染。生物防治和化学防治的结合使用往往能够取得更好的效果。例如,可以在诱木上涂抹适量的杀虫剂,既利用了诱木的吸引作用,又发挥了化学药剂的杀虫作用。这种综合方法可以显着提高防治效率,同时减少化学药剂的使用量。此外,监测媒介昆虫的种群动态也是防治工作的重要环节。通过定期调查和预测媒介昆虫的活动规律,可以为防治措施的实施提供科学依据,实现精准防控。

5、营林措施

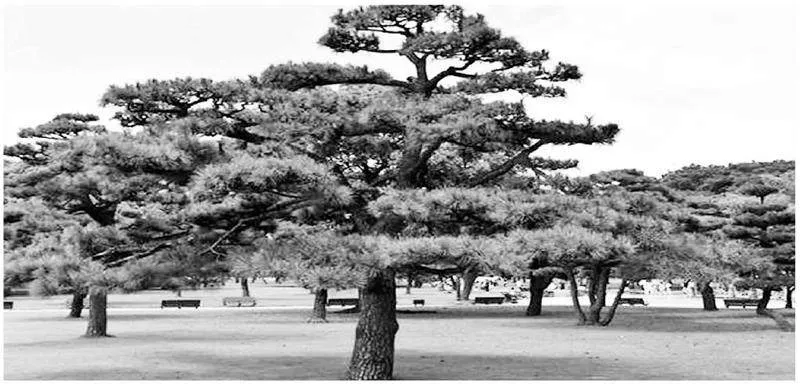

营林措施作为松材线虫病防治的辅助手段,在提高森林整体抗病能力和生态系统稳定性方面发挥着重要作用。这些措施主要包括林分改造和抚育管理两个方面。林分改造是一项长期性的工作,旨在优化森林的结构和组成。通过调整树种配置,可以降低单一树种大面积种植带来的风险。例如,在松林中适当混植抗性较强的阔叶树种,不仅可以增加林分的生物多样性,还能提高整个生态系统的稳定性。在选择树种时,应当充分考虑当地的气候条件、土壤特性以及生态功能需求,确保新引入的树种能够与现有生态系统和谐共存。抚育管理是提高松林健康状况的关键措施。通过适时的间伐、修枝等操作,可以改善林分的通风透光条件,减少病虫害的发生。同时,这些措施还能促进树木的生长,增强其抵抗力。在抚育过程中,应特别注意清除林内的衰弱木和病死木,这些树木往往是病虫害的温床。提高松林的生长势是减少病害发生的有效方法。良好的生长势意味着树木具有更强的抵抗力和自我修复能力。为此,需要采取一系列措施,如合理施肥、改良土壤、控制林下杂草等。这些措施能够为松树创造更适宜的生长环境,从而增强其抵御松材线虫等病虫害的能力。在实施营林措施时,需要注意因地制宜。不同地区的生态条件和松材线虫病的发生情况可能存在差异,因此应根据当地实际情况制定适合的营林策略。同时,营林措施的效果往往需要一定时间才能显现,因此在实施过程中需要保持耐心,并进行长期的跟踪监测和评估。通过科学合理的营林措施,不仅能够提高松林的抗病能力,还能改善森林的整体生态功能,为松材线虫病的综合防控创造有利条件。

松材线虫病的防控是一项复杂而长期的工作,需要多方面的协同努力。通过深入了解松材线虫的生物学特性,可以更有针对性地制定防控策略。监测预警系统的建立有助于及时发现并控制疫情。严格的检疫措施能有效阻断病害的传播途径。清理病死树和防治媒介昆虫是直接控制病害扩散的关键手段。营林措施则从根本上提高了森林的健康状况和抵抗力。这些综合防治技术的有效实施,不仅能控制松材线虫病的蔓延,还能促进森林生态系统的恢复和可持续发展,对维护生态平衡具有重要意义。