猪回肠炎是现阶段生猪养殖领域发生流行率相对较高的一类肠道传染性疾病,该类疾病又被称为增生性肠炎和增生性出血性肠炎,主要对3~20周龄保育猪和育肥猪造成严重危害,发病之后患病猪会表现为持续性的腹泻,小肠部位会出现增生性病变。由于肠道黏膜损伤,肠道吸收功能逐渐下降,导致机体营养物质吸收能力逐渐降低,临床上患病猪主要表现为生长发育迟缓,生长发育速度降低,增重放缓饲料利用率显着下降,使得保育猪和育肥猪的生产能力显着下降,生长周期变长,降低生产水平,严重损害养殖场的经济效益。对于猪增生性肠炎需要饲养管理人员不断加强工作经验的有效总结,认识到该类疾病造成的危害,明确该种疾病的发生流行特点和典型的临床特征,注重做好疾病的有效鉴别工作,然后实施针对有效的防治措施,确保早发现紧急处理,在短时间内缓和患病猪的临床症状,提高治愈率。本次研究探讨了猪回肠炎的流行病学临床症状与防治措施,希望对广大同行有所帮助。

一、病原学

猪回肠炎,又称猪增生性肠病,是由胞内劳森菌起的一种接触性传染病,该类细菌是一种革兰氏阴性菌,属于弯曲杆菌科,菌体呈弯曲形、S形、逗点形或直的杆菌,直径约0.2~0.5μm,两端钝圆或细尖。胞内劳森菌为专性细胞内寄生菌,主要在肠黏膜细胞中生长,无法在无细胞培养基中生存,需要低氧环境(约8%)才能够繁殖生长,病菌在温度为5~15℃的环境中可以存活约10天。胞内劳森菌不具有菌毛和鞭毛,因此无法自行运动,主要在病猪的回肠黏膜柱状上皮细胞胞浆中繁殖。

二、致病机理

胞内劳森氏菌是一种专性细胞内寄生的细菌,主要存在于肠上皮细胞的胞质内,猪通过摄入被胞内劳森氏菌污染的食物或水而感染,然后细菌通过自身特定的机制吸附于肠上皮细胞表面侵入细胞内,紧接着在细胞内繁殖并产生毒素,导致细胞损伤和炎症反应。炎症反应导致肠隐窝上皮细胞未成熟,发生腺瘤样增生,表现为回肠和结肠隐窝的肠细胞增生。

三、流行病学

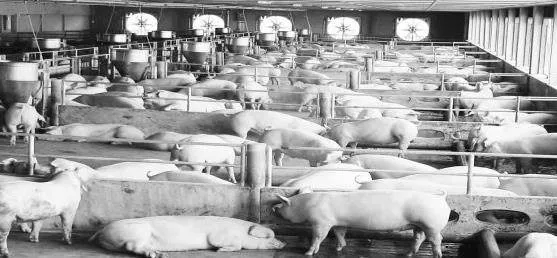

近年来,随着生猪养殖产业不断向前推进和发展,猪性回肠炎在全球范围内都有报道,尤其在欧美等国家和地区,目前亚洲国家的猪场发病率也在逐年上升。国内调查数据显示,猪场中仔猪的阳性率可达到83%、母猪为85%,肥育猪甚至可达98%,在仔猪保育期,平均感染率为33%,到肥育期感染率会迅速上升至51%,有报道指出国内大约有15%的猪场发生过猪增生性回肠炎。该病主要影响3~20周龄的生长育肥猪,但也有报道提到保育猪和成年公、母猪可能被感染。细菌主要通过接触传播,即猪与猪之间的直接接触,或通过被污染的环境、饲料和器具等间接接触传播。从流行特点来看随着生猪集约化养殖的发展,猪场中猪只密度增加以及长途运输、饲养管理、饲料转换、应激等因素影响,猪回肠炎的发病率有上升趋势,再加上抗生素的滥用和饲料中抗生素添加剂的不当使用,导致病原耐药性显着增强,容易在养殖场中周期性的传播蔓延。猪增生性回肠炎会导致猪只生长迟缓,饲料转化率降低,增加了养猪成本,严重时可能导致猪只死亡,给养猪业带来巨大的经济损失。

四、临床症状

临床上患病猪主要表现为急性型、慢性型和亚临床感染,急性型的患病猪主要表现为突然出现严重腹泻,粪便呈黑色油状或血样。该类型患病猪病程短,有的病猪可能出现皮肤苍白或贫血症状,而没有明显的粪便异常,最终在挣扎中死亡。发病周期较长的病猪出现急性出血性贫血,病程稍长者排黑色油状或绿色稀粪,后期转为黄色,脱水死亡。慢性型患病猪可能出现或不出现典型症状,大多数猪群表现为精神低迷,食欲下降,消瘦,被毛粗乱,间歇性下痢,粪便变软、变稀或呈糊状或水样,有时混有血液或坏死组织碎片,皮肤苍白,轻者1个月后可能康复,重者可能成为僵猪。亚临床型症状较轻只有生长迟缓、饲料转化率下降等不易察觉的症状。

五、病理学变化

小肠后部、结肠前部和盲肠的肠壁增厚,直径增加,浆膜下和肠系膜常见水肿。显微镜下能够观察到小肠末端50cm和结肠螺旋的上1/3处肠黏膜呈现特征分枝状皱褶(横向或纵向),黏膜表面湿润而无黏液,有时附有颗粒状炎性渗出物,黏膜肥厚,肠腺上皮增生,肠腺增大,常呈分支状。

六、科学诊断

1、实验室诊断

从病猪的回肠末端采集肠内容物或黏膜样本,若不能立即检测,应置于-20℃保存。按照实验室规定和生物安全标准进行样本的运送,到达实验室后,样本需在室温下融化,并尽快进行处理。首先将病料接种到常规的病原分离培养基上37℃培养24小时之后没有发现病菌生长,然后选择使用添加了鸡血红细胞的选择性培养基,将样本稀释后接种到选择性培养基上,37℃孵育,37℃培育72小时,将分离得到的病原进行进一步涂片染色和生化鉴定,胞内劳森菌在选择性培养基上形成的菌落通常较小,圆形,边缘整齐,颜色为灰白色,有时带有光泽,一段时间之后菌落呈现干燥、皱褶的外观。革兰氏染色后,胞内劳森菌呈阴性反应,菌体呈杆状螺旋状,长度约为0.5~1.0μm,宽度约为0.2~0.3μm,通常单独存在,有时可见成对或短链状排列。通过生化检定结果可以得知分离得到的病菌葡萄糖发酵试验,硝酸盐试验,水解酪蛋白试验,水解明胶试验,柠檬酸盐试验为阳性,吲哚试验为阴性,不产生硫化氢,结合上述特征,可以判定病原为胞内劳森菌。

2、鉴别诊断

猪增生性回肠炎临床上与猪痢疾猪结肠炎和沙门氏菌性肠炎的症状较为相似,在进行有效实验室诊断的基础上,还需要注重做好上述几种疾病的有效鉴别诊断。猪痢疾是由猪密螺旋体引起的,主要影响大肠,尤其是盲肠和结肠。临床表现为黏液性或带血的腹泻,病程较长,可以导致生长发育受阻和饲料转化率下降。与猪增生性回肠炎的鉴别点在于猪痢疾通常影响大肠,而猪增生性回肠炎主要影响回肠,猪痢疾的病原为猪密螺旋体,可通过显微镜观察到螺旋状的细菌。猪结肠炎可能是由多种因素引起的,包括细菌、病毒、寄生虫和毒素等。临床表现为腹泻、粪便带血或黏液,病猪可能出现食欲下降、体重减轻等症状,与猪增生性回肠炎的鉴别要点包括病变的范围(猪结肠炎主要影响结肠)和病原体的不同。沙门氏菌性肠炎是由沙门氏菌属细菌引起猪的肠道感染,导致腹泻、食欲丧失、体重下降等症状。沙门氏菌可以在环境中广泛存在,通过食物、水或与感染动物接触传播。与猪增生型回肠炎的鉴别主要依据是病原体的不同,沙门氏菌可以在普通培养基上生长,而胞内劳森氏菌则不能。在开展临床鉴别诊断过程中,往往需要结合临床症状、剖检病变、实验室细菌学检查和组织病理学检查。剖检时猪增生性回肠炎的特征是回肠和结肠黏膜的腺瘤样增生,而猪痢疾、猪结肠炎和沙门氏菌性肠炎的病变特点各有不同,需要结合具体病例进行判断。

七、治疗措施

由于猪胞内劳森菌的寄生环境较为特殊,在临床用药过程中常规抗生素难以起到很好的治疗效果,只有个别抗生素在治疗胞内劳森菌感染方面有着很好的效果,常用的抗生素主要包括了四环素类抗生素、泰乐菌素以及林可霉素。临床治疗之前,应该将患病猪进行进一步的分群处理,有症状且没有治疗价值的猪群应该及时淘汰,对于症状相对较为轻微或者有治疗价值的猪可以选择使用抗生素进行针对性的治疗,患病猪可以选择使用注射用盐酸四环素进行针对性的肌内注射治疗,使用剂量为10mg/kg·bw,每天2次,连续使用3天为1个疗程,或者选择使用2.5%盐酸多西环素注射液使用剂量为0.4mL/kg·bw,每天1次,连续使用3天为1个疗程。在整个猪群的饲料当中添加10%磷酸泰乐菌素预混剂,饲料添加1000g/100kg,混合饲喂,每天使用1次,连续使用7天。在使用抗生素进行临床治疗的同时,也需要对患病猪进行对症辅助治疗,患病猪可以肌肉注射10%维生素C注射液,使用剂量为4mL,一次注射,搭配使用生理盐水500mL,5%氯化钙注射液40mL,20%安钠咖注射液10mL混合之后静脉注射,强心补液,预防机体严重脱水造成的死亡。按照上述综合治疗方案,对养殖场患病猪进行了为期8~10天的临床治疗,病情能得到很好的控制。

八、预防措施

1、科学搭配饲料,提高猪身体抵抗力

猪回肠炎主要对生长育肥猪造成严重危害,在生猪养殖管理过程中就需要注重做好生长育肥猪的饲料科学搭配工作,确保营养价值全面,育肥猪前期(25~60kg)主要饲料原料为玉米、豆粕、麸皮,并添加适量的棉粕、菜粕、预混料,这个阶段的饲料配方可以是玉米65%,豆粕25%,麸皮6%,棉粕2%,预混料2%,猪后期(60kg至出栏)主要饲料原料为玉米、豆粕、麸皮、菜粕,饲料配方是玉米62%,豆粕23%,麸皮11%,菜粕5%,预混料2%。在饲料投喂过程中应该坚持定时、定量、定质的原则,早上和晚上各一次,具体的投喂量需要根据猪只的体重和生长阶段来确定饲料的量,一般生长育肥猪前期每公斤体重所需饲料约1.5~2kg,后期约1.2~1.8kg,饲料科学投喂基础上还需要保证有充足的清洁饮水,有助于猪只消化和生长。在日常思维管理过程中要注意饲料中应包含猪只生长所需的所有营养物质,饲料新鲜、无霉变,质量合格,定期观察猪只的健康状况,必要时及时调整饲料配方或进行兽医治疗。

2、加强圈舍卫生调控,定期环境消毒

猪舍的卫生调控和环境消毒是确保猪只健康生长、预防疾病传播的重要措施,在养殖管理过程中应该做到每天早晚各进行一次猪舍地面、墙壁、走道的清扫,清除粪便、饲料残渣、垫草等,每间隔2~3天清洗一次食槽、水槽,保持饲料和饮水的清洁,及时清除猪舍内的垃圾和废弃物,运往指定地点进行无害化处理。每周对猪舍地面、墙壁、走道进行喷洒消毒,推荐使用0.1%高锰酸钾或2%的苯扎溴铵等,在疫情严重时,根据需要增加消毒次数和提高消毒剂使用浓度。空出的猪栏进行高压水冲洗,然后喷洒消毒液,数小时后用清水洗净,分娩栏在分娩前进行清扫和消毒,使用消毒液擦洗母猪后躯、阴部、乳房,并铺上干净垫草。环境消毒过程中可以采用清扫、冲洗、洗刷等手段清洁猪舍、运载动物的工具,清除粪便、垫草、饲料残渣等,并运往无害化处理。有条件的可以利用日光进行暴晒消毒,特别适用于运载动物的车辆和动物饲养圈舍,或者使用紫外线灯光对动物疫病诊断室、无菌操作室、手术室等空间和物表进行消毒,每次消毒时间不少于30min。

3、强化温度湿度调控和防寒保暖

猪舍的温度和湿度调控是确保猪群健康生长和生产效率的关键因素,同时也是防控多种病原传播流行的关键环节,因为适宜的温度和湿度可以减少猪群的应激反应,而寒冷潮湿环境会加强猪群的应激压力,导致免疫功能下降,从而更容易受到病原入侵,所以在生猪养殖管理环节应该将关注重点放在猪舍温度、湿度调控和防寒保暖操作方面。一般情况下,适宜温度范围仔猪28~32℃、生长猪18~23℃、成猪15~20℃,在猪舍当中可以设置加热设备,推荐使用热风炉、煤炉、暖气等设备提供人工辅助热源,自主养殖管理过程中可以在保育箱中加装电热板、红外线灯泡或普通灯泡等作为热源。根据猪舍结构也需要加强防寒保暖,对于开放式猪舍可以加盖塑料薄膜或双层塑料膜,间距10mm,舍内铺上垫草,封闭式猪舍使用锅炉式暖气。同时,为了更好地调控猪舍的温度需要在猪舍内部安装温度湿度监控系统,实时监测猪舍温度,确保在适宜范围内。在湿度调控过程中,猪舍适宜的湿度范围一般在50%~70%,生猪养殖期间要做到合理控制通风量,避免湿度过高或过低,盛夏季节可以使用干燥剂如生石灰吸收舍内多余水分,冬春季节要在每天温度最高时间段进行通风,有条件的养殖户可以在猪舍当中安装湿度监控系统,实时监测猪舍湿度。防寒保暖工作开展期间,应该从选址建设科学规划猪舍入手,通常情况下选择地势高燥、向阳的地点建设猪舍,猪舍门窗距离地面1.0~1.5m,保持舍温相对稳定。入冬前,猪舍门窗可搭草帘遮盖或用塑料布覆盖,在猪舍北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风,圈舍上方搭设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式棚。入冬前还可以在猪床上加铺15cm厚的玉米叶或其他干草等,也可以在猪圈内铺上10cm厚的锯木屑,加入发酵剂,提高舍内温度。日常养殖管理期间要注重检查猪舍墙壁、房顶、门窗等是否有裂缝或孔,严封堵塞。

4、构建健康养殖档案

生猪健康养殖档案的内容应该涵盖养殖场的名称、地址、联系方式、养殖规模、养殖方式、养殖场管理制度、生物安全措施、饲料管理制度、兽药使用管理制度、生猪品种、繁殖计划、配种记录、分娩记录、仔猪成活率、生猪疫苗接种记录、疫病检测记录、治疗记录、生长速度、体重、饲料转化率等、屠宰时间、屠宰方式、检验检疫记录、粪便、尸体等废弃物的处理方式、处理时间、员工培训内容、培训时间、培训效果、空气质量、水质、土壤等环境指标的监测数据。设立专门的档案管理室,指定专人负责养殖档案的管理工作,确保档案的及时更新、填写。建立养殖档案查阅制度,限制查阅权限,保护养殖场商业秘密,每年对养殖档案进行审核,确保档案的真实性、完整性,养殖档案应保存至少两年,以满足相关法律法规要求。

综上所述,猪回肠炎是生猪养殖领域危害较为严重的一种传染性疾病,该种疾病的发生流行虽然造成的死亡率最低,但是会对猪群的正常生长发育和正常的饲料消化利用产生严重影响,当大批量的猪群发病之后,会导致猪群采食量逐渐下降,降低饲料的消化利用率,使得养殖场的饲料成本、治疗成本显着增加,不利于提升养殖场的整体生产效益。所以在生猪养殖管理环节就需要养殖人员认识到回肠炎所造成的严重危害,要从流行病学调查入手,掌握该种疾病简单有效的识别方法和诊断方法,并在生产环节不断加强养殖管理的有效调控,从而大大降低回肠炎的发生流行率,提升养殖效益。

(作者单位:363699福建省南靖县农业农村局)