绿色循环低碳发展是现代农业发展的主要方向,尤其在《“十四五”全国农业绿色发展规划》正式印发实施后,我国农业进入绿色化高速发展阶段。而在农业体系中,作物种植属于重要的农业活动,故为促进农业绿色循环发展,应在农业活动实施期间优先选用绿色种植技术,尽可能提高农业种植环节的绿色化程度,减少种植行为对自然生态的影响,使现代农业可真正实现可持续发展。

一、绿色农业循环发展的重要意义

1、保障农业粮食安全

在物质生活基本满足的时代背景下,人们对粮食安全尤为关注,在此背景下发展绿色循环农业,通过绿色无污染种植技术而减少作物危害,以此充分满足人们对绿色安全作物的需求,保障农业粮食安全。此外,农业在以往生产过程中存在粗放管理现象,土壤、地下水等农业资源遭受了不同程度的污染破坏,而发展绿色循环农业则可逐渐缓解现有污染程度,从根本出发保障农业粮食安全。

2、促进“双碳”目标实现

为应对全球变暖现象,我国提出了“双碳”战略目标,而农业生产活动所排放的温室气体较为庞大,故在“双碳”目标驱动下应在农业生产过程中控制好温室气体排放量。而推动绿色农业循环发展后,则可通过打造农业生态而增强农业活动的固碳效果,使农业成为“双碳”目标的推动力,促进“双碳”目标实现,缓解气候变暖问题。

3、减少农业环境污染

在以往种植模式中,农药、化肥的使用管理较为粗放,导致种植行为给农业资源造成了污染,而推动农业绿色循环发展后,农业产业致力于污染管控,种植期间优先应用低毒无害化肥及药剂,对于病虫害,则主要采取绿色化方式加以管控,如生物防控、农业物理防控等,以此可有效减少种植行为对农业环境的污染。

4、促进乡村振兴发展

农业是乡村地区的主要产业,直接影响农民经济收益,而绿色农业循环发展后,可提高现代农业的可持续性,使当代农业可实现生产生态协调、增产增效并重,并促进资源节约和投入品减量使用、促进废弃物资源化利用、推进农业生态系统稳定多样,使农村、农民、农业焕发出新的生机,以此则可依托于绿色农业循环发展促进乡村振兴发展。

二、以绿色农业循环发展为目标的种植技术应用分析

1、间作套种种植技术

间作套用是现阶段农业实现绿色循环发展的主要模式,可采用该类模式提高土壤资源利用效率。具体来看,间作套种是指在同一地块中同时播种具有互补效果的两种或多种作物的方式,通过高矮搭配改善透光条件,提高光能利用效率,且可借助作物之间的相互作用关系减少病虫害发生概率,使间作套种植物均可高质量生产,并使土地资源能够保持良好状态,减少种植行为对农业自然资源的影响,继而借助间作套种种植技术推动农业绿色循环发展。

现阶段最为常用的间作套种模式包括以下几种: ① 以高矮搭配为主的大豆-玉米间作,玉米可为大豆遮阴,大豆可帮助玉来固氮,两者相辅相成,以此呈现出优异的种植效果。 ② 以病虫害制约为主的大蒜-玉米套种,大蒜种植期间会产生大蒜素,对玉米蚜虫具有良好的驱散效果,且可抑制玉米菌核病的发生。 ③ 以成熟时间交错为主的玉米-红薯间作,在该间作模式中,玉米先于红薯先收获,可使作物收获期交错,以免劳力紧张。

随着绿色农业循环发展的深化,现阶段农业间作套种种植技术实现了创新,除当前较为常用的间作套种模式外,还探索出了马铃薯-玉米-大豆间作套种模式,在玉米-马铃薯套种基础上,当马铃薯收获后田地空出种植带,此时套种大豆,由此实现马铃薯-玉米-大豆三种作物之间的间作套种。次年玉米带、大豆带、马铃薯带轮换,通过年际间交替轮作保障土壤资源状态,且可便于机械化作业,在促进作物和谐共生的同时,在同一地块中获取三种收获,切实提高农业经济效益。采用马铃薯-玉米-大豆间作套种模式时,应根据实际情况合理选择带型,现阶段最为常用的为\"2.7米带型\"模式,马铃薯种植4行后套种2行玉米,待马铃薯收获后在4行种植带中栽种大豆,即“马铃薯-玉米-大豆=4:2:4”。除“2.7米带型\"外还包括\"2.4米带型\"“2.1米带型”。

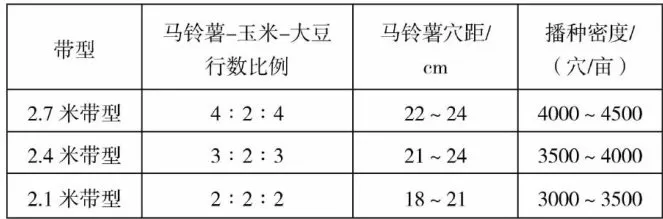

完成带型选择后还需合理密植,对马铃薯穴距、播种密度精细化控制,对不同带型的合理密植标准进行总结,如表1所示。

表1马铃薯-玉米-大豆间作套种模式中不同带型的合理密植标准

表1马铃薯-玉米-大豆间作套种模式中不同带型的合理密植标准2、种养循环生态技术

顾名思义,种养循环生态技术是种植与养殖的结合,可使种植、养殖相互促进,在农业区域内形成小型生态圈层,使农业作物及养殖品类均可实现高质量生产。在绿色农业循环发展中种养循环已成为主要模式,其中最为典型的种养循环模式为“稻蟹种养”,基于稻蟹共生理念构建生态循环,依靠河蟹清除田间杂草,改善水稻生长条件,而水稻为河蟹提供了栖息地及天然饵料,两者实现互惠互利。随着该技术的发展,现已探索出新型种养循环生态模式,即“蚯蚓 + 果蔬\"种养循环,在种植番茄、黄瓜、绿叶菜等果蔬作物的同时养殖蚯蚓,打造小型生态圈,提高土壤的可持续发展能力,且可借助蚯蚓而减少土传病虫害,延缓次生盐渍化,避免土壤质量退化,并能够有效提升果蔬产品的绿色安全程度。

种养循环生态技术的应用可促进绿色农业循环发展,而该技术在实际运用期间,应坚持因地制宜原则,根据当地气候条件而选择成熟作物参与到种养循环中,在保障农业种植效益的同时,依靠蚯蚓等养殖行为改善农业自然资源条件。结合上述提出的\"蚯蚓 + 果蔬”种养循环生态模式来看,在该种养循环模式中,果蔬种植土壤条件为蚯蚓提供了良好的栖息地,有助于蚯蚓生存,而蚯蚓可疏松土壤,其粪便可改善土壤资源条件,由此使土壤资源能够切实满足果蔬营养需求,由此则可在果蔬田地内构建良性生态循环结构。此外,现阶段果蔬种植产业进入到大棚发展阶段,部分地区通过搭建大棚结构改善果蔬生长条件,而采用大棚模式种植果蔬时,可适当养殖蚯蚓而改善大棚内部土壤理化条件,为果蔬产量的提升创造良好条件。

3、绿色循环堆肥技术

农业种植期间需根据作物状态而合理施加肥料,为作物补充营养,在原有的种植技术体系中,主要施加化肥,虽可提供足够营养,但对土壤、地下水等自然农业资源具有一定危害,在绿色农业循环发展过程中,需改变施肥技术。在该情况下则可引入绿色循环堆肥技术,以农业有机废弃物(如畜禽粪便等)作为原料,通过发酵腐熟、无害化处理等措施处理后则可将其转化为固体粪肥,可用于农业种植活动中。堆肥期间主要基于好氧或兼性好氧发酵而成,所获得的固体有机粪肥营养元素齐全,有机质含量较高,将其施加至农业田地中可改善土壤营养结构,完善其理化性质。因此,绿色农业循环发展过程中,应合理运用绿色循环堆肥技术,加快绿色种植格局的形成,从肥料角度出发促进农业产业提质增效。

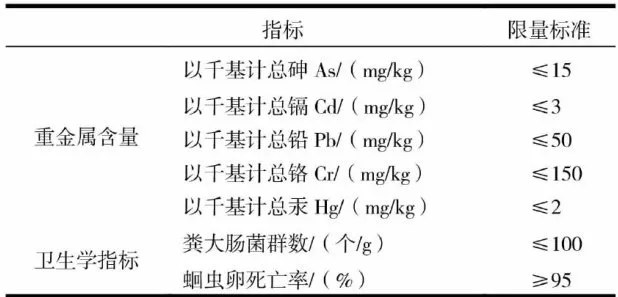

以畜禽粪便为原料进行发酵腐熟堆肥后所获得的肥料呈弱碱性,表现为黑色、棕褐色,其具体养分含量易受储存时间、发酵条件、原料种类等因素的影响,但堆肥所得肥料有机质含量高,约 3 0 % ,且富含小分子蛋白质、氨基酸、微量元素、氮、磷、钾、有益微生物、生物活性物质,故其表现出的肥力效果较好。运用绿色循环堆肥技术开展绿色种植生产时,应坚持“按需施用\"原则,以培肥地力目标、农业生产条件、区域气候状况、产量水平、肥效反应、堆肥养分含量、土壤供肥能力而合理把控固体有机肥料的使用量。此外,在绿色循环堆肥过程中,应对堆肥原料及发酵过程严格控制,按照表2要求把控卫生学指标与重金属含量,在限量指标控制下而保障堆肥效果,使绿色循环堆肥技术可真正助力绿色农业循环发展。

表2绿色循环堆肥限量指标

表2绿色循环堆肥限量指标4、田间节水灌溉技术

田间节水灌溉技术是指在农业生产过程中,通过科学合理的灌溉方法和技术,最大限度地减少水资源浪费,提高灌溉水的利用效率,从而达到节水的目的。常见的田间节水灌溉技术主要有滴灌、微喷灌、渗灌等。这些技术不仅有助于缓解水资源短缺问题,还能提高农作物的产量和质量,是绿色农业发展的重要内容。

滴灌是田间节水灌溉的一种基本形式,主要通过管道系统,将灌溉水缓慢的输送到作物根部,实现高度精确的灌溉。具体流程为:主管道将加压后的营养液输送到田间的各个支管,再由支管分配到铺设在作物行间的滴灌管或滴灌带。其中滴头是滴灌系统的核心部件,可以根据不同作物和土壤条件选择不同的类型。滴灌技术通过将水直接输送到作物根部,大幅减少水分蒸发和深层渗漏,节水可达 4 0 % - 6 0 % ,甚至更高。同时通过水肥一体化技术,还能提高肥料的利用率,节省 30 % - 5 0 % 的用量。

微喷灌技术相较于滴灌更加精细化,主要通过微型喷头将水以细小水滴或雾状形式喷洒到作物周围,实现均匀、高效、节约的灌溉效果。微喷灌的工作原理是水的压力通过微喷头将其转化为喷射能量,将水分以细小的水滴或雾状形式喷洒到作物上。这种浇灌方法可以减少水分蒸发和流失,提高灌溉水的利用率,大幅节约水资源。同时微喷头的可调节功能可以适应作物不同生长阶段和土壤湿度的变化,实现精细化灌溉。

渗灌技术相较于以上两种节水灌溉技术更加高效,可以将灌溉水直接输送到作物根区土壤,大幅提高水分利用率。渗灌是通过埋设在地下的管道,利用土壤的毛细作用将水分均匀地扩散到作物根区。这一过程不仅减少了水分的蒸发,还使得水分可以直接到达作物的有效吸收部位,渗灌系统的布置需根据土壤类型、作物种类和根系分布深度进行合理设计。管道的埋深一般在 2 0-5 0 c m ,间距则根据作物的行距和土壤的渗透性确定。除了节水效果显着等优势,渗灌下的土壤表层相对干燥,可以减少杂草的生长,同时也能降低因高湿度引发的病虫害风险。

5、病虫害绿色防控技术

病虫害绿色防控技术是指通过生态控制、生物防治、物理防治和科学用药等环境友好型措施来控制农作物病虫害,以减少化学农药的使用量,保障农业生产安全、农产品质量和生态环境安全。病害的绿色防控主要在于预先防治。虫害绿色防控则主要在于物理防治与生物防治。

绿色农业强调在确保农产品质量安全的同时,合理保护生态环境,促进可持续发展。病害的预先防治首先需要挖掘抗病资源,通过整理和鉴定不同的作物品种,找到丰富的抗病资源,以此来提高作物的抗病性。其次,还需要根据气候条件选择适合的作物品种和种植地点。最后,采取健康的栽培措施,如进行轮作、间作等,帮助作物抵抗病害。

在作物的绿色种植中,虫害的物理防治手段较多,例如,色板诱杀,主要利用昆虫的趋黄、趋蓝性,使用黄色或蓝色的粘虫板诱杀害虫,或准备振频式杀虫灯将其安装至田间,并以5日为间隔定期清理,该类方法绿色环保、成本低,可兼治多种虫害。例如,在玉米的虫害防治中,就可以利用该方法诱杀粉虱和蚜虫。生物防治则是利用害虫的天敌以及生物制剂来控制虫害,例如,在玉米螟病害的发生期间,可分批次投放其天敌赤眼蜂,控制玉米螟数量。

6、秸秆循环利用技术

农业作物种植期间不可避免地会产生大量秸秆,为促进绿色农业循环发展目标的实现,在农业种植期间可应用秸秆循环利用技术,当农作物收获后产生秸秆后,采用秸秆循环利用技术将其粉碎处理,使其化为有机物融入到田地中,秸秆在土壤中长期堆积后逐渐发酵分解,秸秆中的蛋白质、纤维素等有机物成为土壤所需的营养物,以此实现秸秆还田,改善土壤营养结构,提高有机物占比,提升肥力。结合农业生产来看,玉米、水稻等作物较为适宜选用秸秆循环利用技术进行处理,通过秸秆还田方式改善土壤结构,需根据作物秸秆状态而合理把控还田方式。

在农业机械化发展背景下,各类机械设备被应用到农业种植生产中,故应用秸秆循环利用技术实现绿色农业循环发展期间,则可借助旋耕机等机械对作物秸秆搅浆、碎混还田,一次性完成秸秆粉碎、灭茬旋耕。以水稻秸秆资源化还田利用为例,运用旋耕机对水稻秸秆处理时可构建耙(碎)混还田模式,对秸秆粉碎长度、碎混深度精细化控制,要求秸秆粉碎长度不可超过 ,碎混深度低于 2 5 c m ,以此方可保障秸秆还田利用效果。经水稻秸秆还田实践项目检验后,采用秸秆循环利用技术进行还田后,作物增产可达 5 % 以上,且可减少 5 % 的肥料使用量。再以玉米秸秆资源化还田利用为例,可借助大型农机茎穗兼收玉米秸秆,不落地不带土,将秸秆堆积发酵,降解玉米秸秆中的纤维素和木质素,随后可将其运用到农业畜牧养殖中。而从种植角度来看,与传统的玉米秸秆离田方式相较,秸秆茎穗兼收循环利用属于一次性作业,可减少农机反复行进,避免农机设备导致土壤板结,即可保护土壤,又可保障秸秆利用效果。由此可见,秸秆循环利用技术在农业种植中具有较高效果,可极大推动农业绿色循环发展,在新时代背景下,应在农业种植期间重视秸秆的循环利用。

,碎混深度低于 2 5 c m ,以此方可保障秸秆还田利用效果。经水稻秸秆还田实践项目检验后,采用秸秆循环利用技术进行还田后,作物增产可达 5 % 以上,且可减少 5 % 的肥料使用量。再以玉米秸秆资源化还田利用为例,可借助大型农机茎穗兼收玉米秸秆,不落地不带土,将秸秆堆积发酵,降解玉米秸秆中的纤维素和木质素,随后可将其运用到农业畜牧养殖中。而从种植角度来看,与传统的玉米秸秆离田方式相较,秸秆茎穗兼收循环利用属于一次性作业,可减少农机反复行进,避免农机设备导致土壤板结,即可保护土壤,又可保障秸秆利用效果。由此可见,秸秆循环利用技术在农业种植中具有较高效果,可极大推动农业绿色循环发展,在新时代背景下,应在农业种植期间重视秸秆的循环利用。

综上所述,种植技术在农业绿色循环发展中至关重要,为确保绿色农业循环发展目标的实现,在农业种植期间应积极选用绿色化技术,如间作套种种植技术、种养循环生态技术、绿色循环堆肥技术、田间节水灌溉技术、病虫害绿色防控技术等,通过运用各种环境友好型农业种植技术而推动现代农业绿色化、循环化发展。

(作者单位:122000辽宁省朝阳市农业发展服务中心(朝阳市植物保护中心))