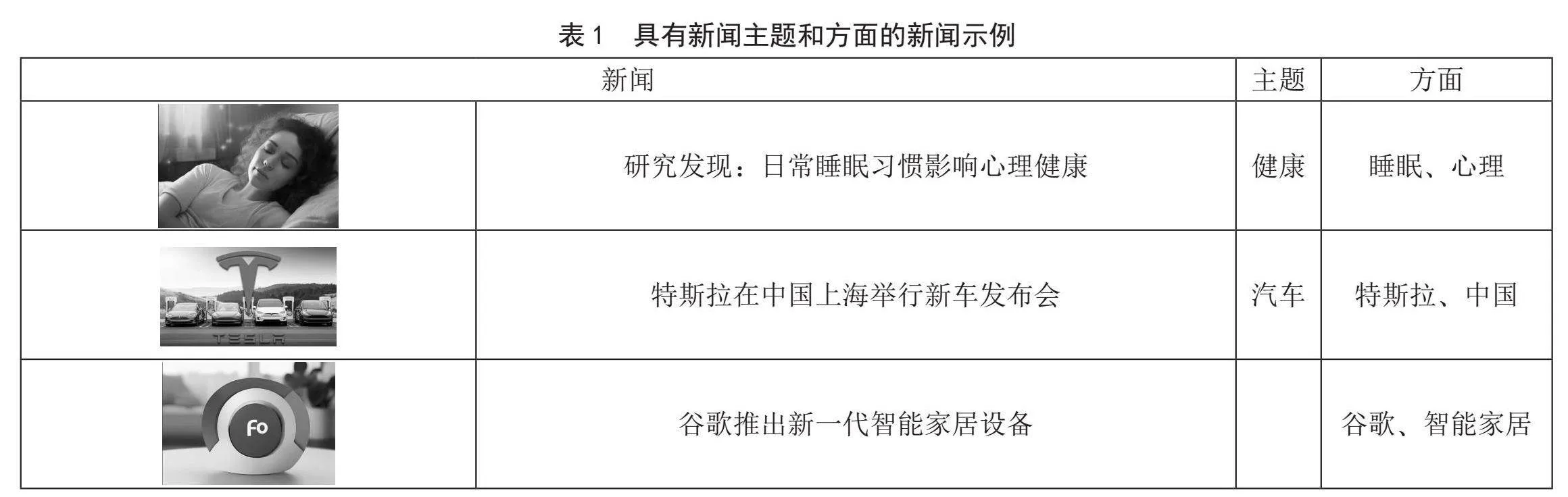

摘要

随着新时代、新技术的发展,作为新闻学的基本概念之一,新闻传播也要与时俱进。笔者认为广义上的新闻是新鲜事实的、公众需要的信息,狭义上的新闻则是信息中的报道。当今时代的新闻传播,有越来越多的分享转发、交流互动、多级传播、受传者能动性等问题。真实、新鲜、受众需要和全面、客观、公正是新闻传播的基本要求,此外还有信息质量和社会效果等要求。

关键词

新闻 信息 传播

传播是新闻存在和产生作用的方式。一个社会对新闻传播的认识,直接影响着新闻媒介及其与社会的关系。当今的新闻传播,有越来越多的分享转发、交流互动、多级传播、受传者能动性等问题。真实、新鲜、受众需要和全面、客观、公正是新闻传播的基本要求,此外还有信息质量和社会效果等要求。这些要求也是新闻规律的体现、效益的基础、专业的核心。

一、“新闻”定义问题

“新闻”原指新的听闻和见闻,可是耳听为虚,眼见也不一定为实。我们看到太阳东升西落,实际上只是地球在转;看到太阳早晨大中午小,也只是我们的错觉。

我们从1943年沿用至今的新闻定义:“新近发生的事实的报道”[1],则只是报纸时代的操作性定义,不是严格意义上的学术性定义,在当今时代尤显不够。

现在的电子媒体中已有许多不是新近发生,而是正在发生的新闻。随着科技的发展,天气、灾害预报,根据大数据推测等预测性新闻也日益增多。新闻中除了有新发生的事,还有新发现的,如考古中的发现,或现实中早已发生,却刚被挖掘出来的、与之相关的背景。

同时,并非新近发生的事实一被报道就能成为新闻。许多报道形式的宣传,如广告宣传,虽然也有新的事实由头,却没有新闻价值,不是真正的新闻。新闻的定义中还须加上“公众需要”。这里的“公众”就是大家,可以是广大的、所有的,也可以是小众的、特定传播对象的公众,如一个班级、学校、社区、乡镇的,一个组织、企业、相近年龄或兴趣爱好等等人群的公众。如果只是传者想要传播的信息,而公众并不需要,那只是广告之类;如果只是个别人需要的,那只是秘闻、琐闻、私语之类。

另一方面,许多没有被报道的事也有新闻价值,有关的信息也是新闻,否则就没有“漏报了新闻”等说法。

窃以为,广义上的新闻是新鲜事实的、公众需要的信息,或者说真实、新鲜、大家需要的信息,包括口头信息、演讲、新闻发布会、时事评论、报道作品等各种形式,承载于书信、文件、新闻公报、大众媒体、微博微信等各种媒介中。

狭义上的新闻则是信息中的报道,即大众媒介上把新闻告诉公众的作品,这种作品也是一种信息。

二、新闻是有新闻价值的事实性信息

信息(information)是物质与能量的存在和运动所发出的各种讯号,以及观点、知识、经验、情感等经过大脑处理的产物。狭义上说,信息是减少、消除人们对事物认知上不确定性的东西。新闻报道中,“日前”“闹市中心”“一个中年人”等,就不如“昨天”“南京路上”“一个中年男子”等来得信息质量高,更能消除不确定性。

信息有事实性、观点(意见)性、情感性信息之分。事实性信息是关于事实的存在,观点性信息包括学术论着、理论文章、杂文时评、演讲报告等里面的各种观点,情感性信息包括感情、态度和情绪。

事实性信息包括事件、人物、知识、经验等事实的信息,新闻是其中新鲜的、公众需要的信息。观点和情感作为一种事实也可进入新闻,但其本身不是新闻。

事实的信息有真假之别,准确不准确之别,客观全面和主观片面之别。新闻是要求新闻真实准确、客观全面,以此满足人们了解事实的需要。

既然新闻是真实新鲜、公众需要的信息,又可以说,新闻就是有新闻价值的信息。那么,“真实新鲜、公众需要”与“新闻价值”就等同了,就可互换了,也就是说,新闻价值就是信息中含有的真实、新鲜、公众需要的特质。

三、“传播”问题

传播是信息的主要存在方式——信息在时间和空间中的移动与变化,也是新闻存在和产生作用的方式。一个社会对新闻传播的认识,直接影响着新闻媒介及其与社会的关系,影响着新闻媒介积极作用的发挥,消极作用的防止。

传播学中的“传播”一词,来源于英语的“communication”,指的是双向或多向的交流、交往、通讯、交通、沟通、信息共享等。而我们汉语中通常所说的传播,则只是由传者向众多受传者的单向传布扩散。

当今数字化、移动化、人工智能时代的新闻传播,既有信息的单向传送、播散、disseminate(传播)、spread(散布)、transmit(播送)、publicity(公众信息)的问题,又有越来越多的分享转发、多级传播(从受者转发到新的受者的无限连续传播)、互动、受传者能动性等问题。

例如,忽视、否定新闻的客观性,在新闻中有过于明显的情感、态度、主观评价等,会使许多对这种主观性并不认同者不愿接受,认同者也会怀疑其内容有可能片面、甚至虚假,他们也就没有分享转发意愿了。

一个完整的传播过程有七个环节:1.信息源,涉及原始信息问题;2.传者,即传送者,包括个人和机构;3.传播内容;4.传播渠道,包括媒介和传输系统,如广播电视发射系统,书报刊发行系统;5. 受者,即受传者;6.传播效果,包括显性的和隐性的;7. 信息反馈。有的反馈又成为新的信息源,引起新的传播。其中的传者、内容、媒介、受者被称为传播的四大要素。

新闻传者有个人和机构的、职业和非职业的,他们是信息的选择、加工制作和发送者,他们在很大程度上决定着信息的内容、数量、质量和流向,然而又受到各种环境因素、利益考量、传播条件等影响制约。移动传播不仅融合了传者和受传者,还使传者多元化、分散化,出现新的特点和问题,对新闻传者的素养提出了新的要求。

职业的,即以传播为业的个人传者除了媒介工作者,还有作家、演员、教师、公关广告人员、自由撰稿人等等。他们有的在组织机构之中,受组织机构较大的制约,然而有较好的工作条件和经济保障;有的在组织机构之外,自由度较大,并分布在社会的各个地方、各个角落,能见人所不能见,言人所不敢言。

职业的组织机构传者,广义上包括各种宣传部门、政府的新闻办公室乃至教育机构,狭义上则仅指大众传媒机构。

官方的传媒机构体现官方意志,满足官方需求,利用官方资源,如经济、信息、人才、频率频道等,在媒介竞争中能处于优势位置。

非官方的传媒机构有独立的经济、市场地位和经营管理权,可以较为充分地按照经济规律、传播规律进行运作,按照市场、受众的需要提供传媒产品和服务,因而能有较强的市场吸引力和竞争力;可以较为自主地传播信息、传达意见、监督权力,因而能成为社会信息系统和监督系统的重要部分。但他们受到信息来源影响,以及自身经济利益、认识水平等制约,往往会以盈利为导向,牺牲社会责任。

传媒机构要提供及时、充分、优质的信息,帮助受传者选择、整合、分析信息,以公众的认同而非行政级别来树立权威性和影响力。各种传者可优势互补。

受传者是传播的对象,传播的获得者、接收者,传播效果的落实者。但受传不等于接受,有的人甚至是拒斥和批判的。

传者发送的新闻只是第一文本,经过受传者的接触、解读、理解、评价,形成受者头脑中的文本,即第二文本,进而产生或扩大效果。

四、新闻价值的要求

新闻传播的基本要求,首先是新闻价值要求的真、新、受众需要,进一步的要求还有全面、客观、公正,以及信息质量和社会效果等。

(一)“真实”的要求

“真实”的要求就是实现表象、局部、浅层真实与真相、全面、深层真实的要求。

新闻首先要保证表象的真实,包括每个细节的真实准确,不同于文学可以虚构想象,也不同于广告等媒介可以摆布修饰。对真相尚不清楚的时候,新闻报道不应妄加推测。例如,报道某人从楼上坠落,不能随意说是跳了下来或跌了下来,万一是被推下来或扔下来呢?即便只是为了使表达更生动些而作修饰,也改变了事物的本来面目,虽不完全是假新闻,也是虚浮不实的。既破坏了新闻工作的基本原则,也会损坏有关媒介的声誉和公信力。

但是,眼见也不一定为实。我们看见太阳东升西落,其实太阳并没有围着地球转;我们看见星星在闪烁,其实星星并没闪。孔子落难时看见自己的得意门生偷吃粥,其实是有一根草掉进了粥里,那弟子取出草,嘬去粘在草上和手指上的粥。有些人为了自己的安全、利益和其他难言之隐,故意对记者说假话或示以假象。

可见新闻传播仅反映表象是不够的,还要尽可能反映、揭示真相,即表象背后的事实。如果由于条件的限制,无法完全确认,也要让受众明白有关事实的可信程度,并给确认真相留有空间。

要每篇报道都反映全面和深层真实是不现实的,也是不必要的。一个事实会有许多信息,新闻传播只选取其中有新闻价值的部分。受众对新闻也有不同的需要,如大多数人只需知道出门后会不会下雨,并不在意那雨的来龙去脉。新闻报道的篇幅容量有限,还要争抢时间,而认识、反映事物的全面和深层,需要有较多的时间和篇幅。况且,对真相、全面和深层的认识一般只能以表象、局部和浅层为入口。更何况,又怎能保证新闻传者对全面和深层的认识一定是正确的呢?因此,决不能忽视对局部、浅层事物的真实反映,更不能以深层、本质真实为借口,掩盖、歪曲事实。

但是在每次报道时,如有需要和可能,仍应尽力全面和深刻。这也是衡量报道者高下优劣的重要标准。

可见强调新闻报道首先要“真”,不仅是要求避免粗枝大叶、杜绝弄虚作假,剔除那些虽有新鲜、重要、显着等素质,但却不够真实的报道,而且要求不被表面、局部现象所惑,不满足于表象、局部和浅层的反映,努力挖掘真相,并追求全面和深层的真实,包括正反两面和多侧面的真实,事物的内在联系、因果关系、发展变化规律等真实。

这些都需要新闻传者认真负责、严守新闻工作规范,对报道内容具有必要的知识、对弄虚作假者有必要的防范,需要一定的职业道德、职业精神和专业能力,同时也需要相应的体制安排,保障各种真实的揭示。

(二)“新鲜”的要求

除了时间上的新,报道新的发生、发现、发展变化,反映新的情况、事物、问题,还包括富有新意:找到新角度、新层面、新广度、新深度、新内涵,发掘出独特的、被他人所忽视的新闻价值。

上海杨浦大桥建成时,许多传媒报道了该桥是当时世界上跨径最长的斜拉桥,《新民晚报》记者却另辟蹊径,以该桥的建设打造了质量的丰碑为视角,作了整版的长篇报道,获得了中国新闻奖一等奖。

对“新鲜”的要求又衍生出“快”的要求。一则新闻如果被别人先发表了出来,再发表就不新了,所以要“抢”新闻。“快”又关系到新闻的及时性,如果没有足够的快,受众已经知道有关情况,或已经来不及做出必要的反应,新闻价值和新闻的使用价值都会大打折扣。数字化传播使新闻报道稍有迟缓就会落后过时,同步报道正在发生的事也成为常态。

(三)“受众需要”的要求

报道的公众对象就是受众,他们需要与否和需要的程度,也决定新闻价值的有无和大小,报道者要能够迅速感觉到,发掘出事实中蕴含的传播对象需要的信息,甚至能够预见到某些传播对象关注的事情可能出现,为此做好报道准备。可根据信息中受众需要的元素来判断和挖掘,包括真实性和新鲜性,以及重要、显着、接近、有味等。

新闻报道者就是要寻找或挖掘新鲜的、传播对象感兴趣的人和事。但如果仅此而已,便会流于平庸,甚至还会趋于娱乐化、刺激化、低俗化,媒介中的世界与现实世界也会相去甚远。作为报道者至少还要考虑到以下三点:

1.有些需要是不正当的、或低级趣味的,如窥探别人的隐私,报道者不应一味予以满足;

2.有些信息虽很吸引眼球,但并无多少意义,甚至副作用更大,如有些“星、腥、性”闻,报道者须从传媒声誉和社会责任全面衡量;

3.有些对受传者很有价值的信息,起初并不令人很感兴趣,由于人们不相信,或不知其重要,或不知其与自己有何关系,报道者不能轻易放弃或放在次要的位置,同时又要有针对性地解决受传者兴趣问题,如挖掘接近性,否则也就近于放弃。

然而什么是新鲜和重要的?对哪些人来说是新鲜和重要的?从哪些角度、哪些层次看是新鲜和重要的?新鲜和重要的程度如何?对此要及时准确地把握并不容易。对显着、接近、有味的把握也是如此。新闻敏感性就是对事实性信息的新鲜和受众需要具有敏感性,其基础是判断者的知识、经验、思想水平和分析能力。

五、全面、客观、公正的要求

(一)全面

新闻传播的全面包括事实的全面和意见的全面。前者是对报道对象的各个主要部分、侧面、层面和过程、情节都予以反映,不以报道者自己的偏向,故意隐去不合己意的情况;后者是对有争议人物和事情的各种主要意见都予以反映,不以报道者自己的偏向,故意隐去不合己见的观点。否则就会成为片面的报道,误导公众。

局部的报道也可以是全面的。这样的报道仍很重要。整体由局部构成,众多的局部、个别事实的真实报道,有助于对整体的把握。应力求既见树木,又见森林,但不能要求每个报道见森林。只要不是以局部代替整体、全面即可。

(二)客观

新闻传播的客观包括内容的客观和形式的客观。前者要求尽可能排除主观的干扰,符合客观实际。即使是报道将要出现的事实,也必须有足够的依据确认会出现,并在报道中交待这种依据。例如,预告某天将出现日食,须有消息来源的交代,而且这来源必须是可信赖的。

真实是相对于虚假而言,客观是相对于主观而言。真实的也可能是不客观的,只符合传者的认知或意图,例如,一段描述的顺序不同会给人以不一样的因果联想,一幅照片的角度、空间、距离等不同,也会给人以完全不同的视觉感受。

内容的“纯客观”是达不到的。自然存在的信息中,新闻性信息往往与其他信息混杂在一起,需经过选择、加工才能提炼出来,形成新闻报道作品。虽然也有并不需要加工的新闻作品,如一张偶然拍下的照片,一段偶然摄取的录像,可以不加修改完全采用,但这种新闻作品的量不大,而且作者是否拿出来用于报道,编辑是否采用,为什么选用这张而不是那张照片,都免不了主观参与。比如CNN这样的国际性商业电视台,客观程度与他们的市场拓展、商业利益休戚相关,会有意无意地在报道中流露出一定的倾向性。

但主观性难以避免并不等于可以取消客观的要求,更不应成为滑向主观主义的借口。如果主观性明显,一则主观片面的可能性增大,二则会给人以不信实的感觉,甚至引起对整个媒体的不信任。应把客观作为一种追求,一种努力方向,一种无法完全达到但可以更加逼近的目标。这种追求甚至还能突破报道者的思想局限和偏见。

形式的客观主要表现在交待新闻出处,多用直接引语,注重数据引用和细节描述,以白描求生动,语言简洁朴实、少用慎用副词和形容词。

形式的客观化不仅能给人以信实感,也能在一定程度上保障内容的客观,是避免因不客观导致新闻纠纷的重要措施。

内容和形式的客观都需要方法的客观。在认识方法上,要努力由表及里、由浅入深、由感性到理性,保持批判的眼光、不为假象所迷惑,不以主观臆测代替客观调查、多方求证。

在报道方法上,不以主观理念罗织事实。不将自己的意见、态度表述于一般报道、尤其是消息中。一方面,观点不是新闻;另一方面,要避免令人以为报道者的意见、态度是新闻事实本身的组成部分,妨碍受众进行客观判断;避免令人认为报道的内容只是为证明报道者的观点而挑选出来的。即使是深度报道,包括解释性报道,也尽可能通过交待事实引出观点结论。

在具体操作中,还要严格遵守客观报道的规范,避免失误或被人利用。对重要的或可能引起争议的消息,尽可能从不同的途径加以核实,并在报道中交代出处。写作、拍摄中也尽可能采用客观化手法。有的新闻机构要求记者编辑对重要的人名、数字等核实后做上标记,没标记的或另作核实,或弃之不用。可见客观化还是报道者自我保护、避免新闻官司的办法。

新闻传播的全面与客观也是相辅相成的。同时,新闻传播的全面、客观还需要公正。

(三)公正

新闻传播的公正包括态度的公正和机会的公正。前者是不以一己之见在内容和形式上偏向于某一方。后者是给争议双方平等地了解信息、说明情况、发表观点、进行申辩的机会。不应以自己对媒介的掌控权,阻拦、压制、甚至歪曲某一方的情况和自己不赞成的意见。

当然这公正是在法律和条件许可的范围内。有的信息有一定的保密范围,人们也不会认为这样的限制不公正。而在人民内部,在法律和条件允许的范围内,应尽可能公正。

保持中立的态度和方法,也是对公正的保障。要采取不偏不倚的态度,给对立的各方或各种观点以平等的表达机会。

六、信息质量、社会效果等要求

(一)信息质量的要求

上述新闻价值的要求和全面、客观、公正的要求也是质量要求。就新闻信息属性而言的质量包括:1.准确具体,简练清晰,信息量大,有用性强;2.朴实易懂,可信度高,鲜明生动,可读(视、听)性强;3.有的放矢,针对性强,具有人文关怀,感染力强。

还有人提出雅正——高雅纯正的要求,但这不应与生动有趣相矛盾。

(二)社会效果的要求

新闻传播不能一传了之,还要注重传播效果。这有两个维度的考量:有效性和有益性。前者可用传播的到达率和接受度来衡量。后者不仅在于避免负面效应,还在于发挥积极作用,包括揭示真相、反映实情、监督权力,满足社会和公众的新闻需求,推动整个社会的发展进步。

从社会效果来看,过于强调新闻的客观性、排斥主观的介入,也会使相关的情感和洞见缺位,对事件、对社会的影响促进作用缺少。因此客观报道之外,还要有解释性报道、情感性叙事、建设性新闻等主观能动性较强的报道。

不同的时期,不同的环境,不同的媒介,有不同的社会效果要求。新闻传播的内涵和外延都需要与时俱进。

参考文献:

[1]陆定一.我们对于新闻学的基本观点[N]. 解放日报,1943-9-1.