酒城泸州,经济的繁荣和中心城市的地位,孕育和产生了丰富多彩的泸州文化,在此基础上自然形成了一个独具特色的川剧流派——“泸州河”川剧。泸州市非物质文化遗产保护传习所(以下简称:市非遗所)作为承担“泸州河”川剧艺术的保护、传承、研究、发展、挖掘、利用单位,通过一代又一代的“泸州河”川剧艺术工作接力者顺应时代之变、大众之需,探索活化传承、创新发展的路径,如今,“泸州河”川剧在群众心目中的影响力得到了提升,川剧大众化也被促进,更是助力了川剧“火”出圈,推动了文旅文创融合发展。

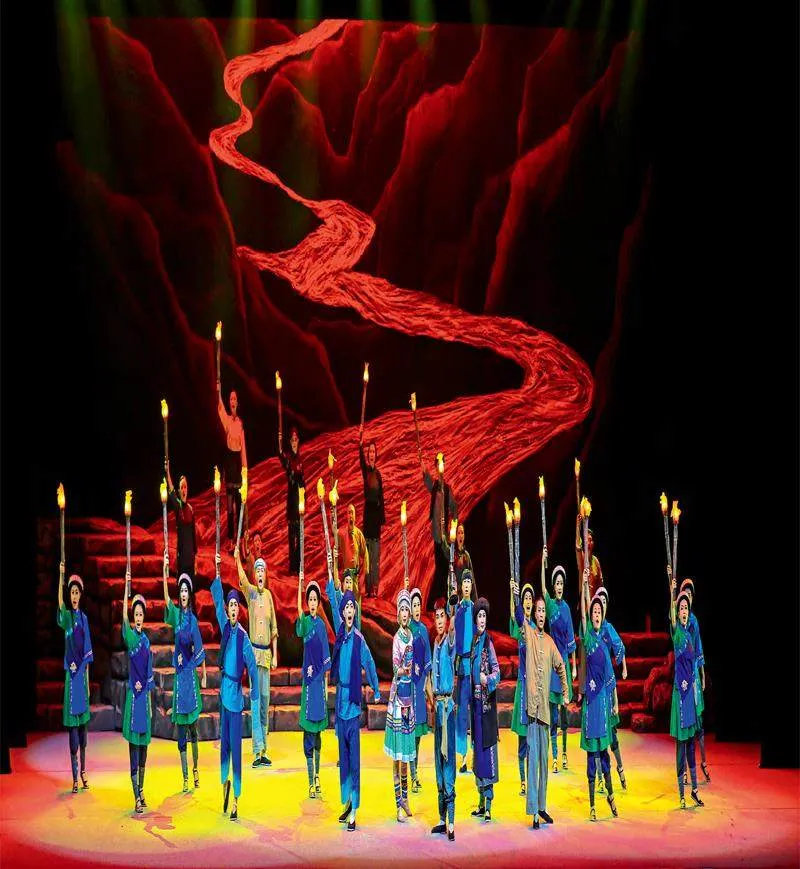

近年,为促进泸州市戏曲艺术繁荣发展,弘扬优秀传统文化,市非遗所依托省级非遗项目“泸州河”川剧艺术优质资源,坚持保护、传承与发展并重,振兴川剧,更好地发挥以泸州戏曲为代表的川剧艺术在泸州文化精神家园建设中的独特作用,助力川剧作品实现文化效益、经济效益的统一,打造不负时代的精品力作。启动了“百戏工程”盘活传统剧目,结合泸州地域文化资源,创新制作《报恩记》《赤水河畔》《潮起大江》等一批优秀新创大型川剧,匠心传承、满誉而归。2022年荣获四川省人民政府颁发的“金熊猫”先进集体称号;大型川剧《赤水河畔》入选四川艺术基金2021年度资助项目(重点项目)、第五届川剧节展演、第三届四川艺术节精品剧目展演暨第五届四川文华奖参评剧目,荣获第十届四川省巴蜀文艺奖、四川省第二届“剧美天府”优秀剧目展演季优秀剧目奖、2022年度泸州城市品牌建设与传播工作优秀成果(展览展示类);川剧小戏《赤水情深》获四川省第十八届戏剧小品(小戏)比赛二等奖;川剧《三祭江》获四川省第五届青年川剧演员比赛二等奖、2020年度百家“推优工程”优秀原创文艺作品;川剧《射雕》获四川省第六届青年川剧演员比赛三等奖、最受欢迎男演员奖;川剧《潮起大江》入选四川艺术基金(一般项目)2022年度大型舞台艺术创作资助项目;川剧《柳荫记》入选由四川省委宣传部、文化和旅游厅、省文联共同主办的2023年四川省川剧汇演;指导学生演出的川剧《战友情》荣获全国戏曲“小梅花”奖、四川省中小学川剧传习普及展演比赛一等奖等众多奖项。新创剧目以戏剧为媒介,立体展示酒城人文自然风情,促使剧目创演从单一的观戏体验到综合性文化体验的转型,成为泸州文化名片、特色文旅资源供给的一大亮点。

其中,2023年4月,由市非遗所传承演出的经典传统川剧《柳荫记》在成都高新中演大剧院与蓉城观众见面。秀外慧中的祝英台、憨厚深情的梁山伯、活泼清新的人心、四九,韵味悠长的川剧帮腔……让蓉城观众零距离感受、领略了川剧艺术的魅力。市非遗所本次演出的《柳荫记》,在保留传统精华的基础上,对剧本内容重新进行了精编与删减。省级非遗代表性传承人、川剧名家、导演毛世君在删减“四九求方”一场戏后,通过对比强烈的舞台调度,把穿红着绿的马家迎亲队伍与披麻戴孝的书童四九在舞台上穿场对过,用红与白、喜与悲的对比,营造出直观而强烈的舞台效果,催人泪下的艺术感染力令观者动容。以喜寓悲的川剧风格,也在演出进程中带给观众笑里含泪的独特审美体验,悲剧喜演的川剧传统也得到充分的传承和体现。从80岁高龄的导演,到承上启下的主演,再到人心、四九等青春洋溢的配演,几代川剧人同场献艺,老中青少四世同堂,为川剧经典的传习展演贡献了一出魅力隽永的好剧。

多元融合泸州特色非遗" 创新推动传承发展

以川剧《赤水河畔》为例,该剧利用优势资源,创新舞台表达形式。综合当下国内出圈文艺作品,结合多年创演经验分析,通过邀请业界领导、专家和文化工作者数次召开座谈会进行研究讨论,特色非遗元素舞台剧目日渐受到欢迎,其创新表达是出圈的原因之一。一是酒城泸州作为历史文化名城,酒城山川流淌着非遗文化的无穷情怀,赤水河畔镌刻着长征精神的红色记忆,以此为创作资源背景,找到红色文化和非遗文化的最佳结合点,将其故事和表现形式有机融合、创新表达搬上舞台,助力泸州市非物质文化遗产创造性转化、创新性发展。二是通过多次深入古蔺、叙永偏远地区进行实地采风,深入挖掘创作题材,提升剧目亮点底色。优先考虑国家级非遗古蔺花灯、省级非遗“泸州河”川剧以及苗族歌舞等在群众基础和艺术资源方面具有较大优势的非物质文化遗产项目,在剧本剧情创作、音乐、舞美设计中充分运用好以上特色非遗项目元素,将其与戏剧故事融为一体,平衡好非遗元素和现代科技、情感表达和理性文化感召认知、高雅艺术和接地气的戏剧体验等。三是尊重非遗原貌,符合时代发展审美。让越来越多年轻人了解非遗、爱上非遗是非遗传承、弘扬的核心问题之一,在传统中见新意,继承中有创新。该剧秉承尊重非遗项目原生态特点再创作,由具有丰富想象力和创新追求的优秀艺术家为其注入现代意义,在表现形式、叙事手法和表演技巧、舞美呈现上都做出了创新。多种非遗元素成为这部剧的底色和亮点,让观众除了能够在一部作品中欣赏古蔺花灯、苗族歌舞、酒文化这些非遗元素的创新融合外,还能了解和接受红色文化的洗礼、浸润优秀传统文化的滋养,从而在潜移默化中获得人格及精神上的涵养及升华。

多元融合创作人才资源" 创新人才培育模式

不论是古装大型川剧《报恩记》,还是“红色川剧三部曲”——《赤水河畔》《潮起大江》《热血芳华》,市非遗所都充分整合艺术资源,组建实力主创团队。每部戏的创演都坚持高起点、高标准、高水平的原则,采用“特邀川剧名家+本土艺术力量+传习基地学员”联合的形式,组建强大演职员阵容,共同打造剧目。其中,本土艺术力量也融入新鲜血液,通过上争政策资金支持,2017年在泸州市委、市政府关怀下,泸州市联合四川艺术职业学院招收培养了一批川剧专业人才,在排演市非遗所近年新创大戏、“百戏工程”、小戏小品及开展惠民演出中,该批刚从专业学院毕业的新人才在各类演出中均承担了不少主要角色,新鲜血液的融入,让各类剧目增色不少。此外,还坚持交流补齐短板,以老带新共促成长。市非遗所直面演员行当不齐的实际现状,在塑造好现有老、中、青演员资源,根据个人特点用其所长、补其所短的同时,在排演过程中,还注重与特邀导演、主演的交流学习。实力前辈主动地传经授道,舞台新秀则虚心求教,推动了“泸州河”川剧传承人的加速成长。并重培养传习基地学员,持续开展戏曲进校园活动,选派川剧、曲艺专业人员在泸师附小、天府中学、泸州一中等九所泸州大中小学校的“泸州河”川剧艺术和“中河调”清音传承教育实践基地授课,平均每年授课120余课时、培训学生4000余人(次)、开展戏曲进校园专场演出10场(次)。为各学校量身打造的少儿川剧节目多次参加国家、省、市各类比赛和对外文化交流活动。

多元融合传播展示平台" 创新筑牢文化自信

积极丰富演出形式,公益巡演惠润民心。市非遗所组织的所有演出均为公益演出,参加了第五届川剧节展演、第三届四川艺术节精品剧目展演暨第五届四川文华奖参评、四川省第二届“剧美天府”优秀剧目展演等省级重大赛事演出活动,也深入泸州偏远山区古蔺太平镇等基层地点开展了送戏进校园、进乡村展演活动,平均每年开展各类惠民演出60余场(次),接待观众5万余人(次)。尝试打破剧院局限,利用网络平台传播。运用网络媒体发展成果,拓宽传播渠道,增强展演活动的互动性与参与性,创演的剧目在四川文化旅游频道、央视频多个平台进行现场直播和展播,打造微信平台“周末云剧场”,剧场内外同频共振,受到线上网友和线下戏迷朋友的点赞与欢迎。立体化、多层次宣传剧目创演过程,通过丰富的宣传报道形式,将系统、鲜活的剧目创作“内幕”呈现在大众眼前。为更加“潮”起来、“活”起来、“动”起来,还全力打造“泸州河”川剧生动展示窗口。2015年建设“泸州河”川剧艺术博物馆;2019年“泸州河”川剧艺术博物馆被四川省文化和旅游厅评为首批“省级非遗项目体验基地”;2020年“泸州河”川剧艺术博物馆被列入泸州传统非遗体验之旅路线;2022年融合“泸州河”川剧艺术、泸州非遗手工技艺、泸州地标建筑等元素打造出四川首批川剧特色文创产品。成功地打造出一张靓丽名片,为力争融入川渝双城经济圈建设,促进文旅经济消费、非遗创新发展贡献了积极力量。