程式化,是与写意性、虚拟性、综合性等特征相并列的戏曲重要本原艺术特征之一,作为戏曲艺术的精髓,程式是根据戏曲舞台艺术的特点和规律,把生活中的语言和动作提炼加工为唱念和身段,并与音乐节奏相和谐,形成一种规范化的表演范式。中国戏曲从剧本到舞台美术,从音乐到表演,都具有鲜明的程式化特征。如剧本创作的“四折一楔子”结构与“起、承、转、合”的故事框架,又如音乐声腔的“曲牌联套”与“板式变化”,也如舞台美术的“一桌二椅”,再如戏曲表演的“唱念做打”和类型与个性相统一的戏曲行当“生、旦、净、丑”。

依据剧中角色性别、年龄、个性及社会地位、性格特征等的异同,戏曲将角色划分为“生、旦、净、丑”四大行当或“生、旦、净、末、丑”五个行当。

旦,是戏曲舞台上最为靓丽多姿的一个行当,特指戏曲舞台上的女性角色,旦角也称“坤角”,又有花旦、青衣、闺门旦、正旦、老旦、奴旦、摇旦、武旦、刀马旦、鬼狐旦、泼辣旦等不同分类。花旦和青衣作为戏曲舞台上两个重要而靓丽的旦行、常常扮演的都是剧中主角,花旦青春活泼,青衣悲苦哀婉。而作为中老年女性角色的扮演者,正旦和老旦在剧中扮演的则常常是配角或次主角,也多属不可或缺的剧中人物与角色,因而正旦与老旦两个行当的声腔与表演,其技艺传承与创新发展也颇为值得探寻与总结。笔者作为一名川剧老旦、正旦演员,谨以在传统川剧折戏《太君辞朝》、传统经典戏《和亲记》和神话川剧《望娘滩》中分别扮演佘太君、吴国太和聂母三个不同角色的舞台演出实践浅谈川剧老旦声腔与表演艺术。

川剧《太君辞朝》 胡琴声腔“三下锅”

川剧老旦扮演的角色为老年妇女,其声腔与表演着重突出老年妇女形象特点,川剧老旦演出均用本嗓,妆扮穿戴因剧中角色身份而各有侧重。如《和亲记》中的吴国太、《铡美案》中的老皇太、《太君辞朝》的佘太君,穿女蟒;《拷红》中的老夫人、《绣襦记》中的周氏,穿女帔;而一般老年妇女,如《林丁犯夜》中的林母、《琵琶记》中的蔡母、《玉簪记》中的老观主、《望娘滩》中的聂母等,则妆扮穿戴因角色身份不同而各有所异。

川剧《太君辞朝》是一出以胡琴声腔演唱的经典传统折戏,讲述的是宋仁宗时期,黄花国造反,朝廷命杨家将出征。其时,杨家只剩孤儿寡妇,佘太君毅然挂帅征讨。但得胜回朝后,太君决意辞朝归养。金殿上,仁宗抚慰,群臣挽留。佘太君历数杨家将前赴后继、无私为国的业绩以及屡遭奸臣陷害而未忘匹夫之责的家风,如今,杨家将男丁只剩一个曾孙杨藩。太君的叙述,引起群臣唏嘘叹息。仁宗准其辞朝,不仅赐予其颇丰的金银细软,且于次日率领群臣亲赴长亭,设宴为佘太君饯行。

该折戏中的佘太君年岁已高,因而由老旦扮演,剧中佘太君头戴老旦凤冠,身着女蟒,手持龙头拐杖或手抱笏板。全剧以唱为主,川剧胡琴声腔在该折戏中有充分的展示,既有西皮、又有二黄,还有“襄阳梆子”,业内将此称为“三下锅”,该剧将西皮、二黄和襄阳梆子融入一剧之意,西皮的激昂、二黄的苍凉、襄阳梆子的悲壮都在该折戏的声腔演唱中有各自不同的体现和展示。这一“三下锅”演唱在为剧中佘太君抒发家国情怀,用声腔塑造鲜活人物形象的同时,也为扮演佘太君的老旦演员提出了更高的声腔演唱要求,同时也为扮演佘太君的老旦演员展示其声腔功底与演唱技艺提供了用武之地,因而该折戏也常常成为川剧老旦胡琴声腔的范功戏。作为一名川剧老旦演员,《太君辞朝》也就成了我常演常新的一出代表剧目,我演唱的老旦戏《太君辞朝》,师承著名川剧教育家杜奉铸老师,幸得杜老师亲传,继而在持续不断的演出实践中,通过《太君辞朝》的演出,我对川剧胡琴声腔深沉、粗犷的特点认识逐渐加深增厚,因而在演唱中的把握较准,在剧中以腔塑人、以唱传情,再配以演唱过程中不疾不缓的沉稳规范表演,杨家将保家卫国的优良家风及大义凛然的佘太君形象得以在川剧舞台上传承传播。

传统经典《和亲记》 吴国太唱念传真情

2023年6月28日至7月2日,四川省川剧院演出团赴香港参加“中国戏曲节2023”。传统经典剧《白蛇传》《和亲记》《传统折子戏专场》,6月30日至7月2日在香港高山剧场连演三场,以此庆祝香港回归26周年。

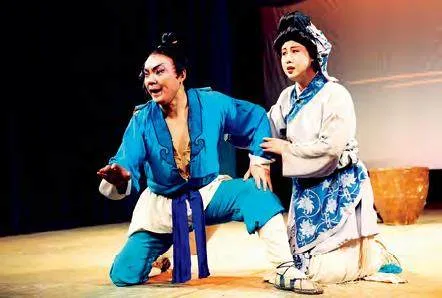

川剧传统经典《和亲记》于7月1日在香港高山剧场盛况上演,四川省文联主席、中国文华艺术政府奖——文华表演奖获得者、中国戏剧梅花奖“二度梅”得主、川剧表演艺术家陈智林在剧中领衔主演乔玄乔国老,我在剧中以老旦应工出演吴国太,我所扮演的吴国太在乔玄乔国老、孙权和刘备之间展开弄假成真的“撮合”戏份谐趣横生,满台生辉,受到香港各界人士和戏剧观众的喜爱与广泛好评。

此次香港演出的川剧《和亲记》,是根据已故著名川剧编剧李明璋先生所著同名川剧整理改编而成,也是四川省川剧院的保留传统剧目。1962年,四川省川剧院排演《和亲记》,一经推出,深受戏迷观众朋友们的喜爱。1995年,四川省川剧院全新打造该剧目,参加第四届中国戏剧节,荣获优秀演出奖、优秀编剧奖及优秀表演奖。2022年,四川省川剧院再次整理传承该剧,我在这次重排演出的《和亲记》中扮演吴国太,虽然吴国太在剧中的戏份不多,主要集中在“弄假成真”的两场戏中,但吴国太在这两场戏中却是一个影响着整个故事发展与走向的关键要素,因而其表演颇受关注,如果说《太君辞朝》中的佘太君着重是唱,那么《和亲记》中的吴国太则更注重念。川剧老旦的唱念做表在这两场重头戏中均有所展示与表现。

川剧《和亲记》事出《三国演义》。演绎的是东汉末年,群雄并起,刘备向东吴借荆州以立足并图西蜀。东吴孙权多次讨还荆州不得,都督周瑜定下美人计,假称孙权之妹孙尚香招赘刘备,诱其过江成亲,趁机逼还荆州。刘备的军师诸葛亮定下三条锦囊妙计,遣赵云护送刘备过江,在东吴乔玄乔国老的暗中撮合下,将计就计,弄假成真。周瑜一计不成又生二计,企图以酒色迷住刘备,使其贪恋温柔而丧失大志。刘备依诸葛亮之计假装昏聩,终于探得孙尚香之心志,夫妻二人假称江边祭祖,伺机逃离。周瑜猜得刘备夫妇假借祭祖而真行逃跑,遂调兵遣将,围追堵截。时诸葛亮早已派关羽、张飞到江边接应,周瑜“赔了夫人又折兵”。

川剧《和亲记》故事情节跌宕,人物鲜活,演出赋予川剧情趣,地域特色浓郁而别开生面。我在剧中以川剧老旦沉稳的表演和韵律有致的川剧念白,在乔玄、孙权和刘备之间展开趣味横生的弄假成真演绎,得到戏曲观众的认可与喜爱。

神话川剧《望娘滩》 聂母老旦表演感天地

已故著名剧作家李明璋先生的另一代表剧作——神话川剧《望娘滩》,取材于民间传说,全剧讲述岷江上游,农家少年聂郎与母亲相依为命的故事。灾荒岁月,遭逢天旱,聂郎上山割草,偶拾宝珠,归家置于米缸内,次日米盈缸满,聂郎母子由此得免饥寒,乡邻也因此获得接济。恶霸刘钦闻讯,率家丁前来抢夺,聂郎情急之中,吞珠入腹,化为蛟龙,将恶霸刘钦等人卷入浪涛汹涌的岷江之中。恶霸死后,已化为蛟龙的聂郎翻波逐浪而去,聂母站立岸上,不断高声唤儿,聂郎不断回头望娘,一呼一声雷,一望一个滩。聂郎回头二十四次,留下岷江上游二十四个“望娘滩”。

作为一出神话传奇故事剧,川剧《望娘滩》故事优美,情节生动。舞美呈现色彩斑斓,充满烂漫情怀,表现手段写意传神。剧中聂郎由三个演员共同扮演,先是朴实厚道的英俊少年;再是在与邪恶势力的生死搏斗中,变成疾恶如仇的铮铮硬汉;最后是跃入岷江,化为吞吐江水,卷澜作浪的蛟龙,回首家园,泪别慈母。剧中的聂母则由老旦应工扮演。

川剧《望娘滩》在不同的历史时期,各地川剧院团都有过精彩的传演。二十世纪八十年代后期,四川省川剧院排练演出该剧,剧里的聂郎由著名川剧小生演员陈智林扮演,后聂郎先后由著名川剧净角演员徐寿年和著名须生演员杨昌林扮演,著名川剧表演艺术家左清飞则在这一版《望娘滩》中扮演聂母。当时,该剧于1989年应邀赴波兰、东德、捷克斯洛伐克等前东欧国家巡演,在二十世纪九十年代初期赴中国宝岛台湾演出,深受观众喜爱并获得广泛的好评。

在一代又一代川剧表演艺术家们的不断传演下,川剧经典《望娘滩》也如岷江上的那个民间传说故事一样,代代流传,生生不息。作为一名老旦演员,笔者也在由省川剧院传承演出的《望娘滩》中扮演过聂母。

在剧中慢慢变得有些狰狞的聂郎意欲奔向大海喝水,向聂母告别“儿要去了”时,我在剧中扮演的聂母强忍悲愤念道:“儿啊,你走了,丢下为娘一个人咋过啊?”演及此处,为了更加强烈地传递聂母悲愤难当的心境,我继承前辈老师根据川剧变脸绝技中“扯脸”原理而创新设计出的“变头发”绝技,让自己头上的满头青丝当着观众的面瞬间变成满头银发,“一夜白头”的剧烈情感冲击通过这一“变发”技巧,准确地传达给了观众。

在“聂郎化龙”这一场,已经幻化成龙的聂郎不舍慈母,在聂母一声又一声的唤儿中,聂郎一步一回头慢慢奔向大海。为了表现母子深情,巧妙运用川剧绸带表演,用一根看得见的绸带,把母子二人之间那条看不见的内心情感纽带外化为一条彩带,并通过两人在舞台上的程式表演,让观众强烈感受到母子相依为命,依依离别的伤悲。

最后一场——聂郎幻化为龙奔向大海,在表现聂郎一步一回头,回首望娘滩的场景时,我扮演的聂母步履蹒跚,站在舞台一角以老旦表演程式和念白声声呼唤远去的聂郎,聂郎则在一步一回头的表演中渐渐远去,最后留下站在滩头的聂母望儿远去的孤苦身影:娘望娇儿肠寸断,儿望老娘白浪翻;一呼一回情无限,二十四个望娘滩。在幕后的合唱声中传唱千古传奇《望娘滩》。