一半是烟火,一半是诗意。在四川遂宁1660多年的岁月变迁中,既有陈子昂、张九宗、贾岛等文人贤士辈出,文脉相承;更有川剧朗朗,述说着人间悲欢……让遂宁这座城市温润如玉、谦尊而光。

“蜀戏冠天下”,川剧是中国最古老的戏种之一。千变万化,川韵瑰宝,一代代川剧人薪火相传、弦歌不辍。推动川剧传承创新发展,在遂宁市川剧团37年的演绎生涯中,始终用行动践行着重传承、勇创新、开新篇的使命任务。尤其在党的十八大、二十大以来,在遂宁市委市政府及主管部门的大力支持下,遂宁市川剧团作为在全省及全国戏剧界颇有影响力的文艺院团之一,推出了《周八块》《塑菩萨》《郎当驿》《琼江作证》《燕归》《苍生在上》《萤火》《青山依旧在》等一大批鲜活的舞台艺术剧目,备受观众青睐。

把握重大时间节点" 狠抓精品剧目创新

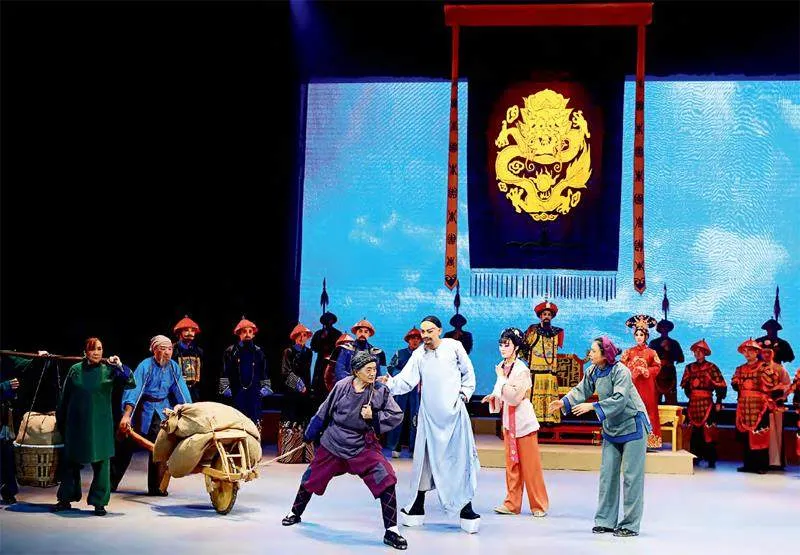

2017年12月,中纪委网站头条刊发了《四川蓬溪张鹏翮:仕宦不得以贿败官,贻辱祖宗》,深入阐述了张鹏翮为民担当、清廉为官之道,在社会上引起强烈反响。为大力培育和弘扬廉政价值理念,遂宁市川剧团充分挖掘张鹏翮的廉政、为民、担当思想,创作、演出了大型廉政题材川剧《苍生在上》,极大地丰富了廉政文化表现形式。川剧《苍生在上》,以张鹏翮为核心人物,以治理黄河水患为贯穿性事件,以“借粮救民”为陪衬,展开清代康熙时期以“国家利益、治水利民”与“个人私利”,与“局部得失”的戏剧冲突,充分展现了历史上以张鹏翮为代表的“忠君爱国”“廉政文化”“清官精神”“坦荡做人”等优良的人文品格。川剧 《苍生在上》启用川剧五种声腔之一的胡琴声腔艺术,舞台表演热情充沛,酣畅生动,娓娓动听,赏心悦目,启人联想。这台廉政题材川剧,从另一个角度激励着广大党员干部和公职人员坚守敢于担当、实事求是、清政廉洁的价值观。此外,《苍生在上》荣获“四川省第九届巴蜀文艺奖”、四川省文联 2019 年度百家“推优工程”优秀原创文艺作品(戏剧类)、第二届四川艺术节“文华奖剧目奖”等,且在成渝两地巡回演出近百场。

2021年是中国共产党成立100 周年。为向党的百岁华诞献礼,遂宁市川剧团倾力打造红色革命题材川剧《萤火》。厚重的革命题材、独特的戏剧故事和精彩的川剧唱念做打,在有限的舞台时空里再现革命年代共产党人领导的武装起义壮举,一幅幅具有时代感染力的舞台画卷和一段段声情并茂的川剧唱腔,让观众仿佛置身于艰苦卓绝的战斗岁月,重温那段波澜壮阔的革命历程。《萤火》讲述的是1929年夏天,旷继勋带领一群青年军人,抱持救国救民之理想信念,投身中国共产党,在中共四川省委的领导下,发动武装起义,建立起四川第一个苏维埃政府,树起中国工农红军四川第一路军大旗的武装起义故事。

该剧剧本荣获第32届田汉戏剧奖,编剧巴布没有在剧中直接书写革命先烈旷继勋,而是把旷继勋率领部队武装起义投奔共产党的壮举作为全剧的故事背景,以旷继勋部队三营营长杨济舟在血与火的洗礼中的蜕变成长为切口,着力塑造杨济舟、马志杰、赵书梦、杨母、牛二娃等正面人物及林中池、蒋效武等反派人物形象,以小见大,艺术再现旷继勋领导“蓬遂起义”那段历史。剧中刘世虎领衔主演三营营长杨济舟,以川剧净角的唱念做打成功塑造了杨济舟这样一个个性独特的舞台人物形象,以细腻的唱演塑造出杨济舟勇猛、智慧的形象,充分表现了杨济舟秉持的忠孝仁义与追求光明的不懈奋斗。《萤火》满天星,星星火燎原,从编导创作到演出呈现,从演员唱念表演到音乐、舞美,《萤火》一剧的呈现,让观众眼前一亮。

近年来,党中央高度重视家庭文明建设,先后作出了系列部署,出台了系列方针。习近平总书记围绕注重家庭、注重家教、注重家风建设,发表了一系列重要论述,强调要把家风建设摆在重要位置,做到廉以修身、廉以持家,以良好家风培育带动文明乡风、淳朴民风。为此,遂宁市川剧团围绕明代遂宁著名才女黄峨与新都状元杨慎传承的“四重”“四足”家训和忠正清慎家风,创作、演出了黄峨与杨慎的家风家廉主题剧目《青山依旧在》。 新编历史川剧《青山依旧在》是以杨升庵和黄娥协助平息凤朝文叛乱的故事为依托,以“归途惊变”“石牢诉情”“巍山劝兵”“孤城驰援”“远水救火”“同仇平叛”“情寄青山”7个场次,艺术再现杨慎、黄峨夫妇不避艰险滇中平叛的故事,表现了杨、黄二人的“临利不敢先人、见义不敢后身”的担当和家风传承,“茅屋不漏足矣,粗茶淡饭足矣,妻子贤惠足矣,儿孙孝顺足矣”的人生态度,以及对杨、黄二人历久弥坚的爱情颂扬,“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”旷达人生的欣赏。真所谓:一部中华史,百代家国情。对进一步展示廉政文化建设成果,弘扬崇德尚廉社会氛围,强化党员干部的家风教育,都具有重要意义。

突出剧目创作和演出两个重点

一流院团的形成有两个关键:一是有能力把新创剧目变成常演剧目,注重把常演剧目变成保留剧目,下功夫把保留剧目变成经典剧目;二是重视演出质量和效果,并有保证演出质量的措施和制度。做到第一点,就是抓住了高品质剧目这个根本,做到第二点,就抓住了观众。

37年来,遂宁市川剧团的各项工作始终围绕以创作和演出为中心,突出剧目和受众这两个关键,最终达到艺术发展目的。遂宁市川剧团构建以演出为中心环节的运营机制,不断创作、演出,才是院团存在的基本价值。作为专业艺术院团存在的基本形式,创作、演出是检验舞台艺术产品两个效益的主要尺度,也是获取艺术生产社会信息的主渠道。只有通过不断创作、演出,舞台艺术产品才算最后完成,“文艺为人民服务、为社会主义服务”的目的才能真正得以实现。

处理好艺术发展几种关系

处理好演出与受众的关系,实现受众导向具体化。物质产品的生产、流通和交换阶段,一般来说与消费是分离的。而艺术创作、演出的作品,其生产的最终完成阶段,即舞台演出,是与流通、交换同时进行的。艺术价值最终在受众端实现,因此必须捋清演出与受众的关系。

处理好创作与演出的关系,实现创作演出一体化。演出是创作的出发点,也是归宿。遂宁市川剧团的演出收入十分有限,虽有整个演艺生态的问题,但就剧团自身而言,创作能力比较弱,其中比较突出的问题在于创作和演出的“割裂”。如抓创作的,不演出;演出的,在创作过程中基本不参与。这时候,剧目创作这个“角色”就显得尤为必要,培养和使用本地有能力的人才和作品,如青年作家罗贤慧的作品《青山依旧在》、剧作家陈立的作品《苍生在上》《萤火》等,就极大地化解了此类矛盾,通过不断地创作,既提升了本土剧作家的创作水平,又使他们有了用武之地。

处理好演出与人才的关系,实现人才锤炼实战化。艺术发展的关键在于人才,而推动人才成长的最有效途径,是演出实践,要在一场场演出中不断发现人才和培养人才。

处理好演出与品牌的关系,实现品牌建设系列化。剧目和特色,是成就遂宁市川剧团品牌的根本要求。一个优秀的川剧团不仅要有自己的品牌剧目,还应有自己的进校园品牌、公益品牌、活动品牌、服务品牌,从而形成具有鲜明特色的遂宁川剧品牌。

此外,遂宁市川剧团与省级院团、各类艺术院校及周边川剧专业院团还加强并开启了横向联系,发展院团联盟优势,形成常态化交流互访演出。在扩大剧目影响面的同时,也丰富了两地民众的精神文化生活。充分利用省级院团的专业人才、项目品牌、对外演出平台等优势资源,带动遂宁市川剧团新创新排剧目,让省级院团的人才资源优势辐射到遂宁,也可借助四川省川剧院、四川艺术职业学院等演出平台进行剧目的宣传推广,整合双方精品节目资源,打造品牌对外演出节目,同时以剧目传承的方式,双向交流培养优秀青年川剧人才,共同推进川剧传承与发展。

“在保持川剧高艺术水准的基础上,我们坚持用更加亲民的表演方式,更加接地气的台词为观众带来传统艺术大餐。”遂宁市川剧团团长刘世虎说,在传承中创新发展,遂宁市川剧团一直坚持每年排练一部大戏的传统,呈现出川剧独特的巴蜀文化标识和时代气息。