【摘要】本文以2011 ~ 2022年沪深A股上市“专精特新”企业为研究对象, 探讨企业ESG评级波动性对创新持续性的影响。研究发现: 企业ESG评级波动性会显著抑制“专精特新”企业创新持续性, 在经过一系列稳健性与内生性检验后结论依然成立。机制检验发现, ESG评级波动性通过融资约束和媒体关注度两条路径影响“专精特新”企业创新持续性。异质性分析发现, ESG评级波动性对“专精特新”企业创新持续性的抑制效果在位于东南沿海地区、 非国有、 机构投资者关注度较高以及规模较小的企业中更为显著。本文的研究结论为规范ESG发展和促进“专精特新”企业持续创新提供了经验证据。

【关键词】ESG评级波动性;“专精特新”企业;创新持续性; 融资约束;媒体关注度

【中图分类号】F272;F832.5" " " 【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)07-0050-6

一、 引言

创新是企业保持技术领先和实现高质量发展的重要源泉, 保持创新持续性有助于企业建立长期动态竞争优势。在新一轮的全球技术革命和产业变革背景下, 面对关键技术领域的外部封锁以及内部创新能力不足的现实状况, “专精特新”企业是提升我国产业链和供应链稳定性与安全性、 解决关键领域“卡脖子”问题的重要载体。因此, 加快培育和发展一批创新能力强、 创新水平高以及创新可持续性强的“专精特新”企业, 俨然已上升为重要的国家战略。然而, “专精特新”企业存在与其他中小企业类似的“天然”短板, 如成长和发展期较短、 融资能力较弱以及创新投入不足等(Hyytinen和Pajarinen,2007)。此外, “专精特新”企业长期聚焦于某一细分领域, 业务相对单一且市场份额占比有限, 致使企业面临着更高的创新和经营风险, 外部环境容易干扰企业创新进程(郭嫱和蔡双立,2024), 从而导致创新效率低、 创新能力不足以及创新持续性弱等现实问题, 制约了企业的高质量发展。因此, 如何补齐“专精特新”企业创新短板, 提升企业创新持续性, 对于实施创新驱动发展战略具有重要意义。

ESG作为衡量企业可持续发展的关键性指标, 为“专精特新”企业高质量发展提供了方向性引导。在ESG概念出现之前, 企业在环境治理和社会责任等方面的努力与投入表现缺少综合的衡量载体, 因此, ESG概念一经提出便受到各国政府和市场监管部门的重视, 各项ESG信息披露政策和监管法规的出台, 也倒逼着企业重视自身的ESG信息披露。然而, 实践中不同机构ESG评级结果的差异在一定程度上削弱了ESG信息的参考价值, 特别是在现实决策中, 利益相关者及市场投资者等更加关注企业一段时期内ESG评级的波动性和变化。因此, 本文通过文献综述明晰ESG评级波动性的概念, 进而探讨“专精特新”企业ESG评级波动性与创新持续性的关系及影响机制, 这对于提升“专精特新”企业创新水平, 推动其高质量发展具有重要价值。本文可能的边际贡献如下: 一方面, 聚焦“专精特新”企业这一典型的创新载体, 关注其ESG实践与创新持续性等关键内容, 拓宽了已有研究的边界; 另一方面, 不同于已有研究主要关注ESG表现的单一时点数据以及多个机构评级中不同结果的差异性, 本文将ESG评级拓展至一定时期内, 更加关注ESG评级波动性对企业创新持续性的影响, 丰富了已有研究的理论视角。

二、 文献综述与理论分析

(一) ESG评级波动性

现有关于ESG表征测度的研究大致可以分为ESG表现和ESG评级分歧, 前者主要是通过直接采用某一家权威评级机构的ESG评级信息进行测度, 后者则通过多家评级机构ESG评价结果的标准差来测度(周泽将等,2023), 两者都是单一时间点上的测度, 未能充分考虑ESG信息在某一区间段或者时期内的连续变化情况。然而企业ESG表现处于动态调整过程中, 市场投资者不仅会关注当期ESG信息, 还会对企业历史ESG信息表现进行回溯, 故企业ESG表现的波动性能够更加全面准确地反映企业发展的潜力和持续性(王翌秋和谷智超,2024)。ESG评级波动性可视为ESG评级相较于其平均发展趋势和水平的偏离程度, 这一指标能够更加直接地体现企业在环境保护、 社会责任以及公司治理层面的综合表现, 增强信号传递效应(郭檬楠和宋鑫伟,2024)。因此, 本文认为ESG评级波动性是指企业ESG表现在某一时期或者时间段内偏离平均值的程度, 能够反映企业ESG评级结果的变化趋势。显然, 相较于ESG表现的单一机构评测结果以及多机构评价结果间的分歧, ESG评级波动性具备较长观测特征以及可参考性。

(二) ESG评级表现与企业创新持续性

企业创新持续性是指企业在开展技术创新过程中, 提高创新水平和能力并获取效益的累积、 反馈和锁定效应(孙冰等,2024), 能够反映企业在研发创新过程中长期技术积累及技术进步的效果, 有助于企业在复杂的竞争环境中保持动态竞争优势, 实现可持续的创新。“专精特新”企业作为创新产业链和供应链上的关键承载单元, 得到了部分学者的关注。杨宜等(2024)研究发现, 政府补助能够提高“专精特新”企业的扩张发展效率和降低其违规经营风险, 进而促进企业创新。管理者特征也是影响“专精特新”企业创新持续性的重要因素, 具备冒险倾向的企业家(郭嫱和蔡双立,2024)以及学术型管理层(蔡双立和郭嫱,2023)都对“专精特新”企业的创新持续性具有正向作用。

现有关于ESG实践与评级表现影响后果的研究, 主要从ESG表现和ESG评级分歧两个方面展开。一方面, 关于企业ESG表现对企业价值或绩效影响的研究尚未形成统一的结论。部分学者认为ESG表现强化了企业承担社会责任的意识, 但随之会带来经营过程中“利益追求”与“社会责任”之间的权衡, 根本原因在于企业是具有“逐利”特征的群体, 而在践行ESG理念的过程中, 环境投资和社会责任承担会增加企业的经营成本, 挤占企业的生产和经营资源(白雄等,2022), 从而不利于企业经营绩效和创新能力的提升。还有部分学者认为ESG实践作为降低企业经营风险和提升利润水平的全新范式, 能够有效提升企业价值(陈红和张凌霄,2023), 降低债务融资成本及破产风险(廉永辉等,2023), 从而促进企业绩效(李井林等,2021)和持续创新能力(刘会洪和张哲源,2023)的提升, 具体可通过提高市场关注程度(王波和杨茂佳,2022)、 缓解融资约束(谢海娟等,2024)、 吸引机构投资者增持股份(白雄等,2022)以及增加企业创新投入(俞莹等,2024)等机制予以实现。另一方面, 关于ESG评级分歧对企业绿色创新影响的研究结论存在差异。有研究认为ESG评级分歧能够倒逼企业开展绿色创新, 其主要通过影响上市企业资本市场融资、 市场资源以及管理层激励等机制来实现(董聪等,2024)。但也有学者得出相反的结论, 认为ESG评级分歧会抑制企业绿色创新, 表现为创新数量提高而质量下降(李清和陈琳,2024), 其主要通过加剧融资约束(张学慧等,2024)、 降低人力资源质量(甄玉晗和孙文祥,2024)以及增加股权和债务融资成本(李清和陈琳,2024)来影响企业绿色创新。

(三) 理论分析

基于利益相关者理论, “专精特新”企业的发展和创新是一个多主体参与的过程, 企业要对股东、 员工、 供应链等多方利益相关者负责。利益相关者对“专精特新”企业可持续发展能力的关注会倒逼企业在环境保护、 社会责任和公司治理方面积极实践, 持续提升ESG评级, 减少ESG评级的异常波动, 这可以帮助企业获取更多社会资源, 有利于企业保持创新持续性, 通过技术进步促进转型升级。此外, ESG评级信息处于一个动态调整的过程中, 国内多家评级机构都在定期公布企业ESG评级信息, 投资者在关注企业当期ESG表现时可能会追溯历史数据, 将企业ESG评级置于更长的时间跨度内对比评价, 并分析其在周期内的变化波动情况, 以判断企业ESG表现的波动性和发展的可持续性(王翌秋和谷智超,2024)。ESG“漂绿”或“漂棕”会导致企业ESG表现在短时期内突然改善或者恶化, 使得企业的ESG评级信息出现较大波动。在“漂绿”行为下, 企业会通过操纵信息披露来夸大自身的ESG表现(Yu等,2020)或者选择性披露积极信息而隐瞒负面信息(Kirk和Vincnt,2014)。“漂棕”是企业为了避免部分投资者的抵触情绪而低估或隐瞒自身的ESG成就来稳定股价(Fisher-Vanden和Thorburn,2011), 或者合法性高的企业因已受益于积极的社会形象而选择向利益相关者隐瞒部分成就。因此, 无论是“漂绿”还是“漂棕”, 都会加剧企业与利益相关者之间的信息不对称问题, 导致外部利益相关者难以正确评估企业的价值以及做出投资决策, 进而影响到企业持续创新所需要的资金支持。基于以上分析, 提出如下假设:

H1: ESG评级波动性会抑制“专精特新”企业的创新持续性。

ESG评级波动性会加剧“专精特新”企业的融资约束, 从而导致企业无法获取充足的创新资金, 抑制企业的创新持续性。依据资源依赖理论, “专精特新”企业保持创新持续性需要投入大量资源, 包括财力、 技术和人力等, 而ESG评级波动性会直接导致企业的财力资源减少, 影响企业的创新持续性。“专精特新”企业作为中小企业的典型代表, 仍然存在市场竞争力不高、 经营规模有限、 融资能力不足等发展困境, 拓展“专精特新”企业融资渠道以助力民营企业高质量发展成为政府监管部门及多方利益相关者亟待关注的重要问题(何瑛等,2024)。银行信贷和投资者投资是“专精特新”企业的重要融资渠道, ESG作为衡量企业发展可持续性的重要指标, 受到金融机构和ESG投资者的广泛关注, ESG投资者不仅关注企业的财务状况, 还关注企业的环境绩效、 社会责任和公司治理等非财务指标(章贵桥等,2024)。ESG评级机构将对企业多维度的表现进行综合评价, 如果企业局限于短期ESG实践, 缺乏ESG战略性建设, 势必导致ESG评级出现一定程度的波动, 波动过大则反映出企业的ESG管理能力和可持续发展能力不足, 这可能是因为企业缺乏规范的ESG管理制度和完善的ESG建设体系。这会影响金融机构对企业的授信额度和ESG投资者的投资信心, 进一步加剧企业的融资约束, 使得企业陷入创新投入受限的发展困境。基于以上分析, 提出如下假设:

H2: ESG评级波动性会通过加剧企业融资约束进而影响“专精特新”企业创新持续性。

ESG评级波动性会增加“专精特新”企业的负面报道, 损害企业的社会声誉和价值创造, 从而抑制企业的创新持续性。如果缺乏对ESG建设的整体规划和风险控制制度, 则企业的ESG评级容易因一些突发情况而产生异常波动。媒体作为连接企业和利益相关者的桥梁, 在传递企业信息、 提高信息透明度中发挥着重要作用(张泽南等,2023)。社会声誉理论认为, 企业声誉能够为企业带来经营优势, 但当企业声誉受损时也会增加媒体曝光度。“专精特新”企业ESG表现的高社会关注度使得媒体热衷于对其进行报道。因此, 媒体会针对企业ESG评级的异常波动来加大对企业的负面报道, 从而提高企业的信息透明度, 而这些负面报道会损害企业的社会声誉(白雄等,2022)。ESG评级波动性传递出企业可持续发展能力不足的消极信号, 公众媒体通过报道将其传递给利益相关者。根据社会声誉理论, 企业声誉受损会增加企业的经营风险, 抑制企业的创新动力, 同时负面报道还会引来社会公众和行政机关更大的监督力度(徐莉萍等,2011), 企业在外部监督的高压环境下容易出现决策失误和管理层短视行为, 将内部投资重点放在短期内能够改善企业ESG表现的项目上, 而忽略对创新发展战略的持续投资。基于以上分析, 提出如下假设:

H3: ESG评级波动性会通过提高媒体关注度进而影响“专精特新”企业创新持续性。

三、 研究设计

(一) 样本选择与数据来源

工业和信息化部于2011年首次提出“专精特新”企业概念, 并将“专精特新”作为中小企业转型升级的发展方向, 同时“专精特新”企业是创新型企业的典型代表, 具有较强的创新持续性。因此, 本文选取2011 ~ 2022年沪深A股上市“专精特新”企业的数据作为初始研究样本, 并对数据进行如下筛选: 剔除ST、 ∗ST公司; 剔除研究变量缺失的样本; 对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。最终得到1591个样本观测值。其中, ESG评级数据来源于Wind数据库中华证ESG评级数据, 其余数据来源于CSMAR和CNRDS数据库。

(二) 变量设置

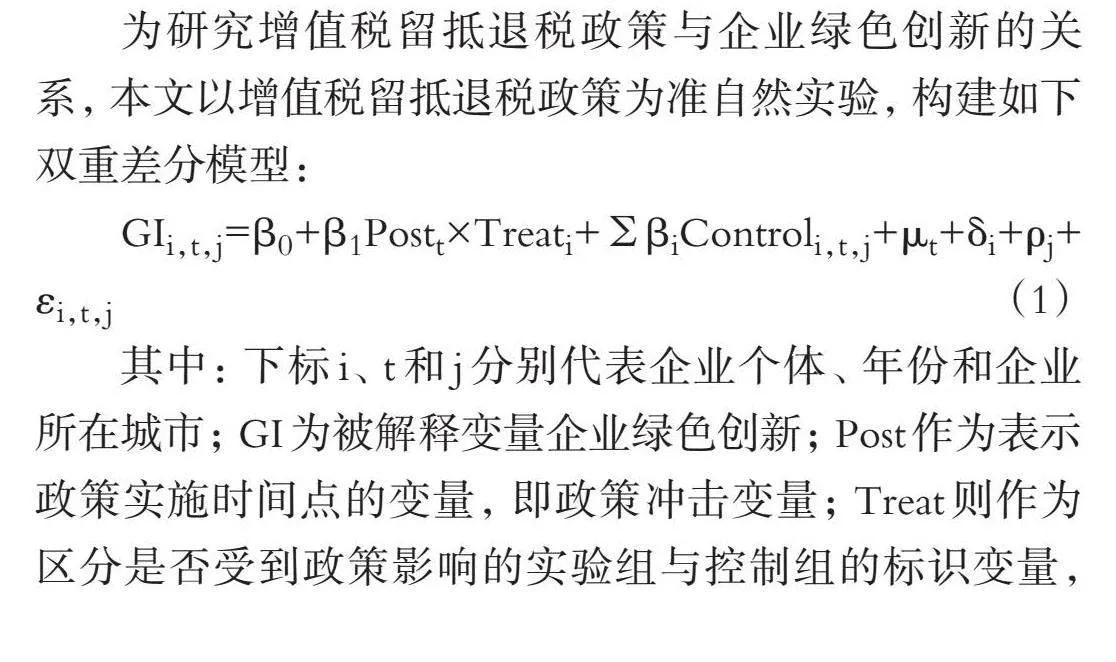

1. 被解释变量: 创新持续性(IS)。由于企业创新持续性存在累积效应, 参考孙冰等(2024)以及Triguero等(2013)的做法, 综合考虑企业当期及滞后一期、 二期的研发经费投入, 通过研发经费投入指标的前后期对比来衡量创新持续性。计算公式如下:

ISt=(INt+INt-1)/(INt-1+INt-2)×(INt+INt-1)" (1)

其中, IS表示企业的创新持续性, IN表示企业的研发经费投入。

2. 解释变量: ESG评级波动性(ESGvar)。ESG评级波动性是指一定时期内企业年度ESG表现偏离平均值的程度。参考王翌秋和谷智超(2024)的做法, 使用企业连续三年(t-2 ~ t年)的年度ESG表现的方差来衡量ESG评级波动性, 方差越大, 说明企业ESG评级波动性越大。与已有研究保持一致, 采用华证ESG评级数据衡量企业ESG表现, 对C至AAA九个等级依次赋值1 ~ 9, 并参考王波和杨茂佳(2022)的做法, 将四个季度的ESG评级取平均值以衡量年度ESG表现。

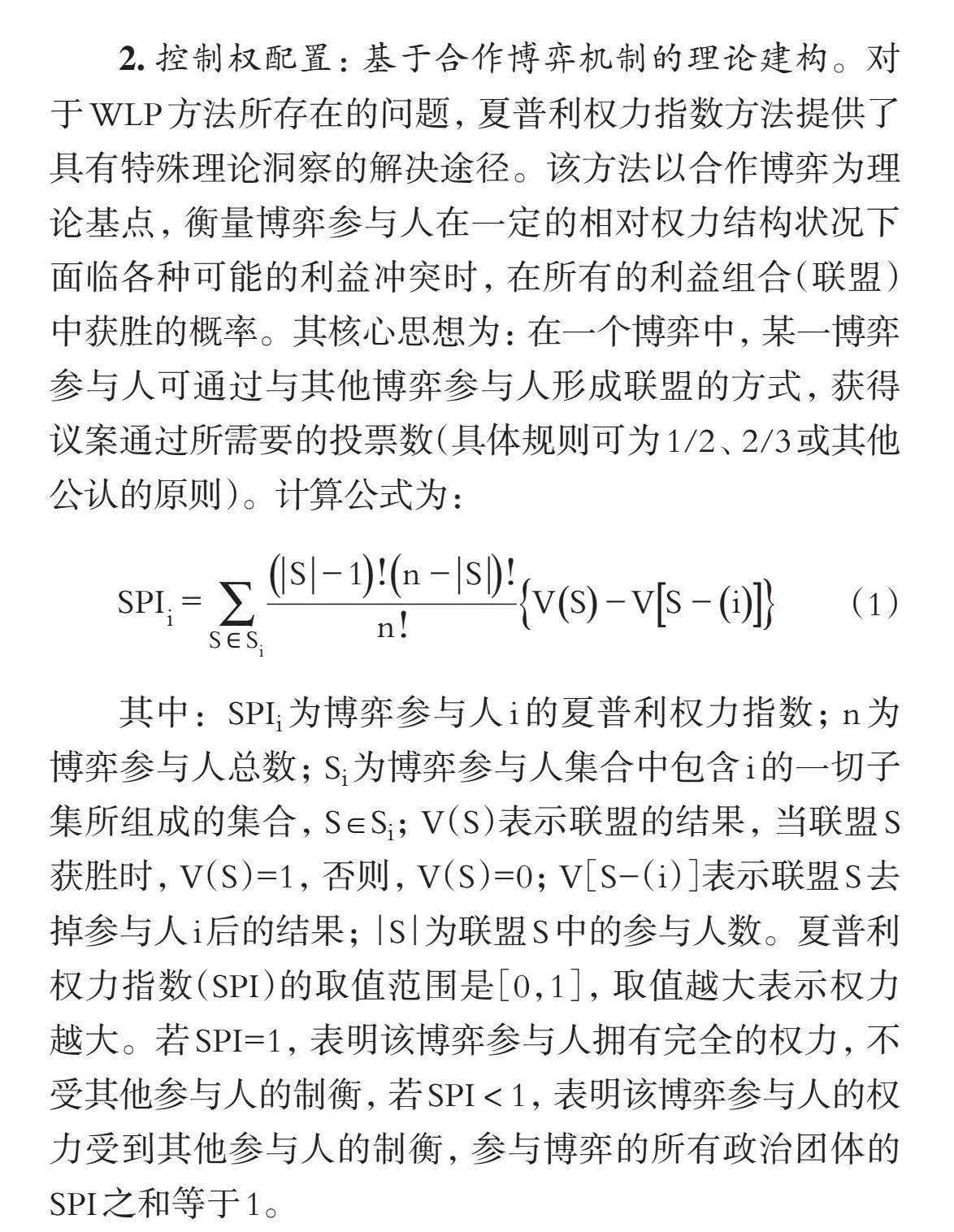

3. 控制变量。为控制其他因素的影响, 参考已有研究(郭嫱和蔡双立,2024;孙冰等,2024), 选择可能对“专精特新”企业ESG评级波动性与创新持续性产生影响的控制变量, 相关变量定义如表1所示。

(三) 模型设计

为研究ESG评级波动性对“专精特新”企业创新持续性的影响, 设定如下基准估计模型:

ISit=α0+α1ESGvarit+α2Controlsit+δi+μt+εit (2)

其中, Controlsit为控制变量的集合, δi为个体固定效应, μt为年份固定效应, εit为随机误差项。此外, 本文对标准误进行了企业层面的聚类稳健处理。

四、 实证分析

(一) 描述性统计

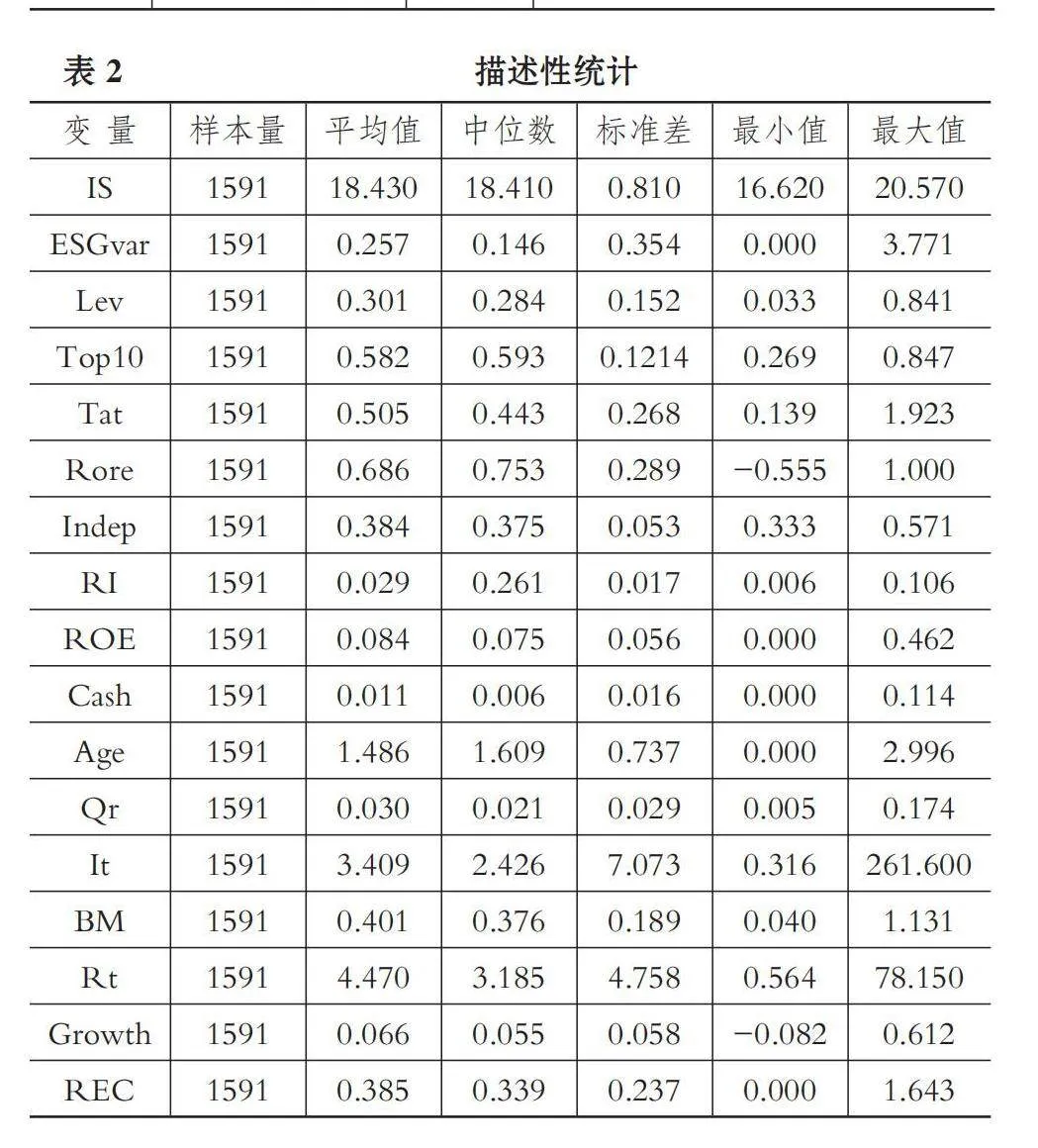

主要变量的描述性统计结果如表2所示。“专精特新”企业创新持续性(IS)的平均值为18.43, 标准差为0.81, 说明各“专精特新”企业的创新持续性水平存在一定差异。“专精特新”企业ESG评级波动性(ESGvar)的平均值为0.257, 最小值为0, 最大值为3.771, 表明各“专精特新”企业的ESG评级波动性差异较大。各控制变量的描述性统计结果与已有研究基本一致。

(二) 基准回归

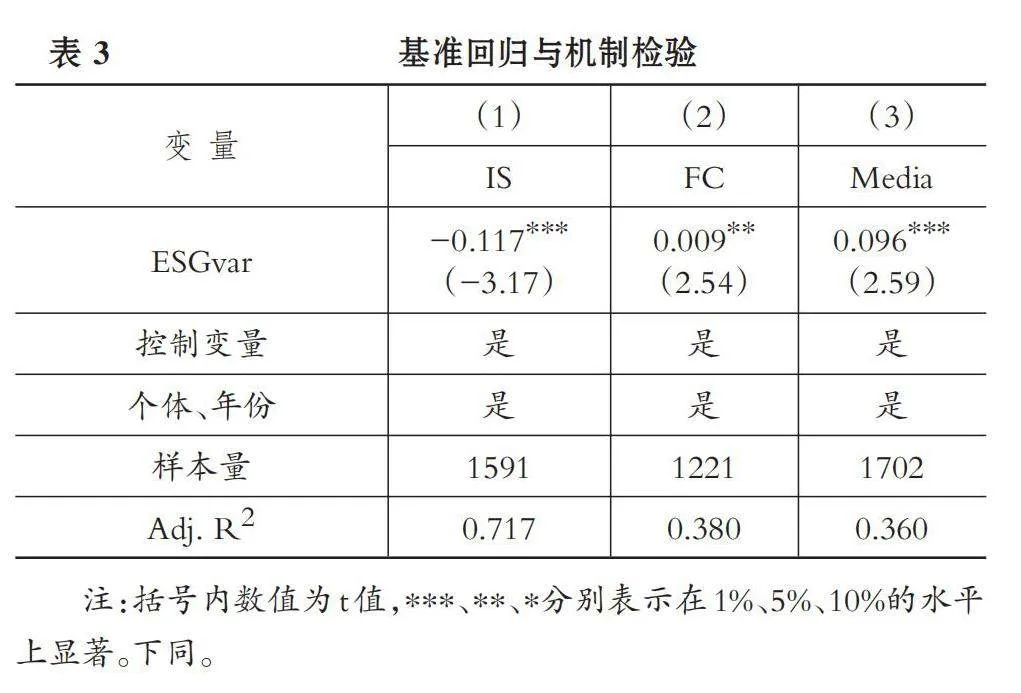

模型(2)的回归结果如表3第(1)列所示, ESG评级波动性(ESGvar)与“专精特新”企业创新持续性(IS)的回归系数为-0.117, 且在1%的水平上显著, 说明ESG评级波动性会显著抑制“专精特新”企业的创新持续性, H1得到验证。

(三) 机制检验

前文理论分析部分指出, ESG评级波动性能够通过加剧融资约束和提高媒体关注度两个渠道影响“专精特新”企业创新持续性。对此, 参考张叶青等(2021)的研究, 构建如下计量模型进行检验:

Mechanismit=α0+α1ESGvarit+α2Controlsit+δi+μt+εit

(3)

其中, Mechanism表示机制变量, 包含融资约束(FC)和媒体关注度(Media)。由于中介效应模型具有内生性问题, 此处借鉴江艇(2022)的研究, 通过重点考察核心解释变量对机制变量的影响, 分析ESG评级波动性如何通过上述机制影响“专精特新”企业创新持续性。

1. 融资约束。“专精特新”企业ESG评级波动性会加剧企业融资约束, 导致企业外部资金的可获得性降低、 研发投入减少, 从而影响企业创新持续性。本文参考王珍义等(2024)的做法, 通过构建WW指数来衡量融资约束(FC), WW指数越大, 说明企业面临的融资约束程度越高。检验结果如表3第(2)列所示, ESGvar的回归系数为0.009, 且在5%的水平上显著, 说明ESG评级波动性会导致企业面临更高程度的融资约束, 进而抑制“专精特新”企业的创新持续性。

2. 媒体关注度。“专精特新”企业的ESG评级波动性会引起媒体关注, 从而传导至市场端, 引起政府和社会公众的关注, 影响企业的社会形象, 从而抑制企业的创新持续性。现有关于媒体关注度的衡量主要包括纸质媒体和网络媒体两种, 本文参考王福胜等(2021)的做法, 采用网络媒体衡量媒体关注度(Media), 数据主要来源于 CNRDS数据库中的网络化新闻量化统计, 手工整理出媒体报道次数, 并对企业在网络媒体中的负面媒体报道次数加1后取自然对数。检验结果见表3第(3)列, ESGvar的估计系数为0.096, 且在1%的水平上显著, 说明ESG评级波动性会导致“专精特新”企业受到的媒体关注显著提高, 进而影响企业的创新持续性。

(四) 稳健性检验

本文采用了三种方法进行稳健性检验: 首先, 替换核心解释变量的度量方式。参考谭劲松等(2022)的方法, 采用华证ESG数据中百分制的ESG综合评分的三年方差作为替代变量, 并利用模型(2)进行回归。其次, 考虑到政府补助对“专精特新”企业创新持续性的影响较大, 借鉴肖小虹等(2024)的做法, 在基准回归的基础上进一步控制政府补助(Sub)。最后, 为避免纳入特殊年份数据导致回归结果出现偏差, 将2020年样本数据剔除后进行稳健性检验。结果显示(表略,留存备索), ESG评级波动性对“专精特新”企业创新持续性的影响效应均与前文一致, 表明本文的结论较为稳健。

(五) 内生性检验

针对所构建模型的内生性问题, 本文采用了三种方法进行讨论: 首先, 为消除遗漏变量和双向因果引致的内生性问题, 借鉴王琳璘等(2022)的思路, 以“专精特新”企业同年度—行业—城市的ESG评级均值(IV)作为工具变量进行两阶段回归, 该工具变量是可识别的, 并且通过了弱工具变量检验。其次, 为了缓解样本选择偏差问题, 采用逐年倾向得分匹配法进行检验。将样本根据ESG评级波动性的中位数分为波动性高和低两组, 采用卡尺匹配的方法, 选择控制变量作为协变量进行样本匹配, 并使用匹配后的样本展开检验。最后, 加入省份与年份的交互效应以控制省份层面随年份变化的不可观测因素的影响, 以缓解遗漏变量带来的内生性问题。结果显示(表略, 留存备索), ESG评级波动性对“专精特新”企业创新持续性的影响均显著为负, 回归结果较为稳健。

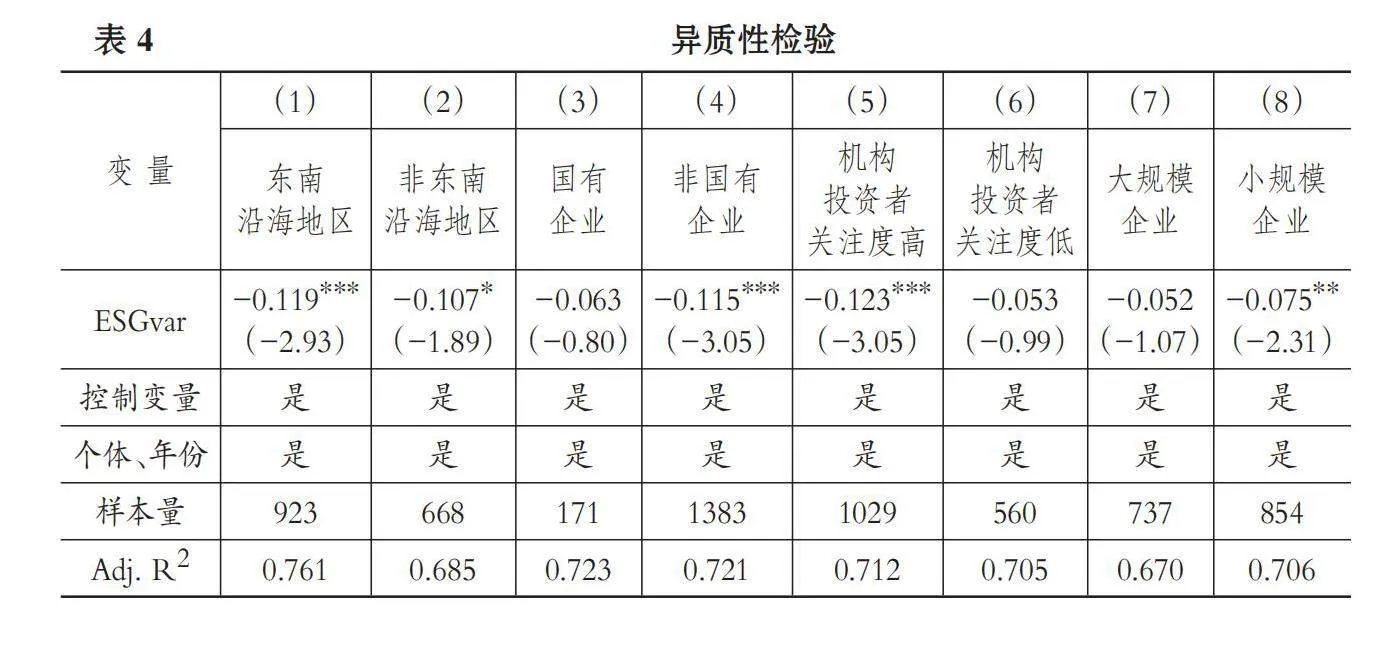

(六) 异质性分析

1. 企业所在地区。“专精特新”企业的创新持续性会受到地区发展差异的影响。我国东南沿海地区与中西部在经济发展水平、 金融市场活跃程度以及社会公众意识等方面存在较为明显的差异。并且长期以来, 东南沿海地区作为我国经济对外交流与贸易合作的重点区域, 政府及社会公众对企业的ESG认知和实践更为重视。在东南沿海地区, 政府会出台更加全面的制度, 实施更加严格的监管, 并对ESG表现良好的企业提供更多的财政补贴和税收优惠; 社会公众环保意识更强, 更愿意投资积极履行社会责任和注重环境保护的企业, 从而使得处于东南沿海地区的企业更加注重自身的ESG管理, 提升ESG表现并维持ESG评级稳定性, 从而保证自身的创新持续性。因此, 将样本分为东南沿海地区和非东南沿海地区后进行回归, 结果见表4第(1)列和第(2)列。第(1)列中ESGvar的系数在1%的水平上显著为负, 第(2)列中ESGvar的系数在10%的水平上显著为负, 说明位于东南沿海地区的“专精特新”企业创新持续性更容易受到自身ESG评级波动性的影响。

2. 企业产权性质。国有企业因其政治和经济双重属性的特殊性, 更容易得到政策扶持和资金支持。相较于非国有企业, 国有企业经营稳健且规模较大, 持有的国有资本可以为其提供“隐形担保”, 既能够比非国有企业以更低的成本获得外部融资(梁上坤和董青,2023), 又可以得到更多的政策性保护(祝继高和陆正飞,2011)。同时, 国有企业受到的外部监督更多, 往往也承担着更大的社会责任, 因此其ESG评级波动性较高时能够获得利益相关者更高的容忍度。鉴于此, 将样本分为国有企业和非国有企业后进行回归, 结果见表4第(3)列和第(4)列。ESGvar的系数仅在非国有企业中显著为负, 说明相较于国有企业, 非国有企业ESG评级波动性对企业创新持续性的抑制作用更明显。

3. 机构投资者关注度。机构投资者是企业重要的外部利益相关者, 相较于个人投资者, 其具有更加丰富的投资经验和知识背景, 发挥着信息效应, 对于整个投资市场具有导向作用。机构投资者关注度高的“专精特新”企业受资本市场的关注度同样较高, 一旦企业出现ESG评级波动, 必然会迅速给市场传递出企业可持续发展能力不足的负面信号, 对于企业的日常经营、 资金获取等都会产生不良影响, 最终影响到企业的创新持续性。按照机构投资者关注度的行业年度中位数将样本分为机构投资者关注度高、 低两组后进行回归, 结果见表4第(5)列和第(6)列。ESGvar的系数仅在机构投资者关注度高组中显著为负, 说明受机构投资者高度关注的企业ESG评级波动性会显著影响其创新持续性。

4. 企业规模。大规模企业在资金、 技术及人员等方面都更具优势, 能够为企业的创新持续性提供充足的资源支持。而且大规模企业在环境保护、 社会责任、 员工福利等方面的贡献往往大于小规模企业, 其可以凭借积累的ESG成就减轻ESG评级波动所带来的影响。而小规模企业则会由于ESG实践不足而陷入融资困境等, 影响企业的创新持续性。根据企业规模的中位数将样本划分为小规模企业和大规模企业后进行回归, 结果见表4第(7)列和第(8)列。ESGvar的系数仅在小规模企业中显著为负, 说明ESG评级波动性对小规模企业创新持续性的抑制作用更明显。

五、 结论与启示

在“双碳”目标下, ESG为“专精特新”企业的可持续发展之路指引了方向。本文基于2011 ~ 2022年沪深A股上市“专精特新”企业数据, 实证研究了ESG评级波动性对企业创新持续性的影响。研究发现: ESG评级波动性会抑制“专精特新”企业创新持续性, 并且在位于东南沿海地区、 机构投资者关注度高、 规模较小的企业和非国有企业中该影响更显著; ESG评级波动性不仅可以通过加剧融资约束, 减少企业的创新投入, 进而抑制企业的创新持续性, 还可以通过提高大众媒体对企业的关注度, 增加企业的经营压力, 进而影响企业的创新持续性。

基于上述研究结论, 得到如下启示:

首先, “专精特新”企业应该继续坚持可持续发展道路, 将ESG融入企业的宏观战略当中, 在企业运营中积极践行ESG理念, 发挥ESG的创新激励效应和价值提升效应, 增强企业的创新持续性。一方面, “专精特新”企业可以完善ESG制度建设, 构建企业ESG人才培养体系, 成立专门的ESG部门负责企业ESG规划、 执行和监督; 另一方面, 定期发布ESG报告, 提升企业的ESG信息披露质量, 向资本市场传递更多的积极信号, 进一步塑造企业的良好社会形象。

其次, “专精特新”企业应加强ESG管理, 主动了解ESG评级机构的评价体系和标准, 使ESG表现长期处于较高水平, 提高资本市场投资者的投资信心和热情, 帮助企业获得更多的资本支持。同时, 减少负面报道, 提升企业的社会声誉, 使企业能够获取更多内外部资源和利益相关者的支持, 降低交易摩擦以及交易成本, 实现自身的绿色转型升级和高质量发展, 进而促进我国供应链和产业链的稳定与安全发展。

最后, 政府及监管部门应加强与国内ESG评级机构的合作, 联合构建一套适合我国国情的ESG评级体系, 推进我国ESG评级的标准化、 规范化。同时, 通过扩大ESG宣传教育、 完善企业ESG强制披露制度、 实施奖惩政策来推动全国中小企业开展ESG实践, 缩小东西部企业ESG表现的差距, 还可将ESG纳入国有企业的考核标准, 从而引导国有企业广泛参与ESG实践。此外, 政府及监管部门可以借助大众媒体、 机构投资者等外部监督力量, 共同推动“专精特新”企业积极开展ESG实践, 助力我国经济高质量发展。

【 主 要 参 考 文 献 】

白雄,朱一凡,韩锦绵.ESG表现、机构投资者偏好与企业价值[ J].统计与信息论坛,2022(10):117 ~ 128.

蔡双立,郭嫱.专精特新企业学术型高管与企业持续创新——企业激励机制与风险承担水平的双调节效应[ J].浙江工商大学学报,2023(1):120 ~ 134.

陈红,张凌霄.ESG表现、数字化转型与企业价值提升[ J].中南财经政法大学学报,2023(3):136 ~ 149.

董聪,董秀成,蒋庆哲等.ESG评级分歧对上市公司绿色创新的影响及作用机制[ J].中国人口·资源与环境,2024(8):103 ~ 113.

郭檬楠,宋鑫伟.企业ESG评级波动与审计决策——来自审计费用的证据[ J].会计之友,2024(15):118 ~ 126.

郭嫱,蔡双立.企业家冒险倾向对专精特新“小巨人”企业持续创新的影响及其作用机制[ J].科技管理研究,2024(10):212 ~ 222.

何瑛,陈丽丽,杜亚光.数据资产化能否缓解“专精特新”中小企业融资约束[ J].中国工业经济,2024(8):154 ~ 173.

李井林,阳镇,陈劲等.ESG促进企业绩效的机制研究——基于企业创新的视角[ J].科学学与科学技术管理,2021(9):71 ~ 89.

李清,陈琳.ESG评级不确定性对企业绿色创新的影响研究[ J].管理学报,2024(12):1820 ~ 1829.

廉永辉,何晓月,张琳.企业ESG表现与债务融资成本[ J].财经论丛,2023(1):48 ~ 58.

梁上坤,董青.管理层宏观经济认知与企业违约风险[ J].数量经济技术经济研究,2023(9):200 ~ 220.

刘会洪,张哲源.ESG表现、融资约束与持续创新能力——基于高管股权激励的调节作用[ J].武汉金融,2023(10):25 ~ 33.

孙冰,谭钰皎,杨雪婷.企业规模与创新持续性——基于“坚柔并济”的双调节作用[ J].软科学,2024(9):101 ~ 107+124.

王波,杨茂佳.ESG表现对企业价值的影响机制研究——来自我国A股上市公司的经验证据[ J].软科学,2022(6):78 ~ 84.

王翌秋,谷智超.“利剑”还是“护盾”:企业ESG表现及评级波动对企业破产风险的影响研究——来自中国A股上市公司的经验证据[ J].技术经济,2024(2):129 ~ 145.

谢海娟,孙佳佳,王梦辉等.企业ESG表现对创新持续性的双重驱动效能[ J].财会月刊,2024(24):28 ~ 33.

徐莉萍,辛宇,祝继高.媒体关注与上市公司社会责任之履行——基于汶川地震捐款的实证研究[ J].管理世界,2011(3):135 ~ 143+188.

杨宜,刘祖娴,赵睿.政府补贴对专精特新中小企业创新能力的影响——来自长三角地区的证据[ J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2024(2):34 ~ 47.

俞莹,吴和成,易荣华.企业ESG表现与价值创造——基于内部发展和外部压力的视角[ J/OL].中国管理科学,1 ~ 14[2024-08-07].https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.1764.

张学慧,穆国英,韩飞等.ESG分歧对企业绿色创新的影响——基于公司治理与外部融资视角[ J].科学管理研究,2024(5):98 ~ 107.

张泽南,钱欣钰,曹新伟.企业数字化转型的绿色创新效应研究:实质性创新还是策略性创新?[ J].产业经济研究,2023(1):86 ~ 100.

章贵桥,蒋婷婷,杨庆.连锁股东、环境关注度与企业ESG表现[ J/OL].软科学,1 ~ 13[2024-11-25].http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.20241125.

1039.006.html.

周泽将,谷文菁,伞子瑶.ESG评级分歧与分析师盈余预测准确性[ J].中国软科学,2023(10):164 ~ 176.

祝继高,陆正飞.产权性质、股权再融资与资源配置效率[ J].金融研究,2011(1):131 ~ 148.

Fisher-Vanden K., Thorburn K. S.. Voluntary corporate environmental initiatives and shareholder wealth[ J].Journal of Environmental Economics and Management,2011(3):430 ~ 445.

Hyytinen A., Pajarinen M.. Is the cost of debt capital higher for younger firms[ J].Scottish Journal of Political Economy,2007(1):55 ~ 71.

Kirk M. P., Vincnt J. D.. Professional investor relations within the firm[ J].The Accounting Review,2014(4):1421 ~ 1452.

Yu E. P., Van L. B., Chen C. H.. Green washing in environmental, social and governance disclosures[ J].Research in International Business and Finance,2020(52):1 ~ 23.