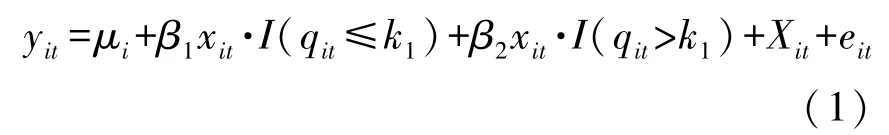

【摘要】自2017年《政府会计准则第5号——公共基础设施》实施以来, 公共基础设施资产的财务会计变革实践在全国范围内正式铺开。我国的公共基础设施资产财务会计实践现状如何, 全新的财务会计变革究竟会带来何种影响, 以及如何推动公共基础设施资产的财务会计实践更好地服务于治理目标, 日益成为政府和社会各界关心的话题。本文以行政事业单位一线财会人员为被试, 通过设置2×2组间实验来探究公共基础设施资产财务会计变革带来的实际效应。实验结果表明, 财务会计变革效应真实存在, 财务会计方法与资产管理报告形式的不同会对预算决策倾向和治理绩效认知产生影响。采用折旧法和提供工程信息的资产管理报告会使预算决策倾向于存量公共基础设施资产, 并且带来更好的治理绩效认知评价, 契约治理导向在其中起到部分中介作用。本文拓展了我国公共基础设施资产财务会计问题在治理视角下的理论研究, 为财务会计分析框架的构建提供了支撑, 同时为改进财务会计实践与提升资产治理效能提供了一定的现实启示。

【关键词】公共基础设施资产;财务会计变革;资产治理;实验研究;契约治理导向

【中图分类号】F275 " " "【文献标识码】A " " "【文章编号】1004-0994(2025)02-0003-12

一、 引言

公共基础设施资产是政府资产的重要组成部分, 是财政资金沉淀的主要载体, 也是地方政府最重要的资源(Pallot,1997)。2003 ~ 2016年, 公共基础设施建设贡献了中国GDP年增长率的14%, 基础设施投资与劳动增强型的技术进步以及结构转变相互促进, 共同推动着中国经济的增长(Dinlersoz和Fu,2022)。除此之外, 公共基础设施投资还存在空间溢出效应, 可推动本地区以及邻近地区的制造业结构优化(陈喜强等,2022), 对城市的人口规模增长与工资水平提升具有很强的正向效应(Albouy和Farahani,2017), 能促进金融系统稳定有效运转(Ji等,2023), 亦是地方政府财政价值捕获能力的直观体现(孙成芳,2023)。除了对经济增长的刺激作用, 公共基础设施建设还能够促进社会福利水平的提升(刘伦武和龚佳珺,2022)。

公共基础设施是一项传统的公共物品, 其建设资金往往采取单一的政府财政投入模式。换言之, 我国政府拥有或控制的公共基础设施资产多数由财政投融资形成, 是财政资源投入的直接成果。在政府会计变革与提升国家治理效能的背景下, 公共基础设施资产被纳入政府综合财务报告的范畴, 意味着要在权责发生制基础上全面规范地反映公共基础设施资产的“家底”, 找出财政资源配置出现偏差的症结所在, 对公共基础设施资产实施有效治理, 实现履行公共受托责任与推动国家治理体系和治理能力现代化的目标。

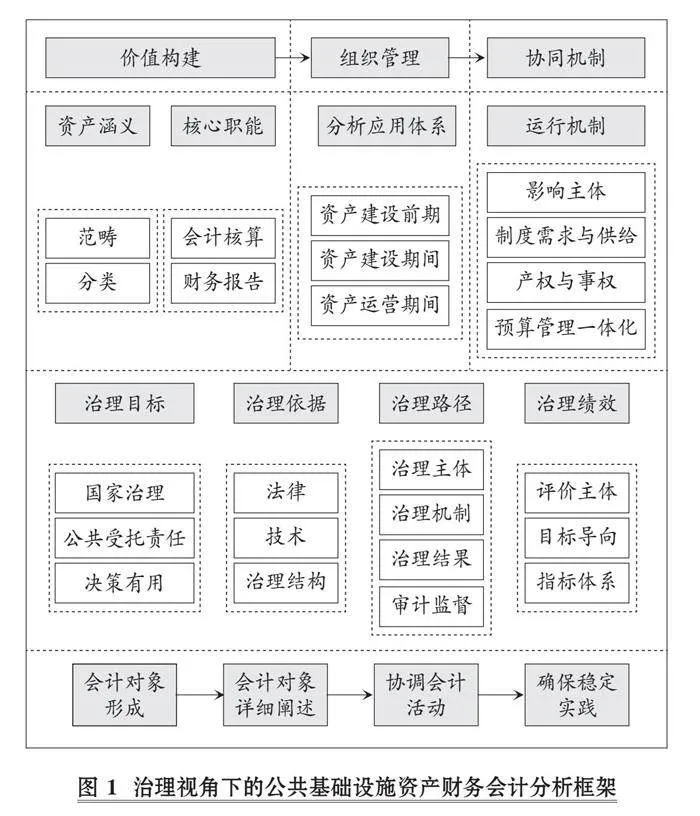

公共基础设施资产财务会计变革的实践现状如何, 能够带来怎样的效应, 以及如何推动公共基础设施资产财务会计实践更好地服务于治理目标等问题, 亟待深入研究。有鉴于此, 本文从治理视角出发, 探究公共基础设施资产财务会计与治理之间的互动机制, 构建公共基础设施资产财务会计分析框架, 尝试用实验研究方法来检验公共基础设施资产财务会计变革带来的实际效应, 并探讨这种变革影响的对象、 方向与程度。

本文可能的创新在于: 第一, 构建了一套公共基础设施资产财务会计分析框架。该框架从资产经济属性着眼, 涵盖资产涵义、 核心职能、 分析应用体系、 运行机制以及财务会计与治理联结的四维向度, 是对现有研究大多聚焦于实务层面的补充, 能够为相关讨论提供更为全面的理论工具箱。第二, 强调了治理视角的重要作用。治理视角是本文研究的基石, 也是理论架构的原点。在检验公共基础设施资产财务会计变革效应的过程中, 治理亦被视作重要变量, 实验研究的目的是考察财务会计变革的影响机制及其实际效应, 从而与财务会计分析框架相互印证。第三, 实现了调研访谈、 实验研究与规范研究的融合。本文梳理了公共基础设施资产财务会计变革历程, 对涉及相关变革各个环节的主管部门进行调研, 为后续实验研究奠定了坚实基础。由于政府综合财务报告尚未向公众披露, 已有研究多局限于规范研究, 本文以行政事业单位一线财会人员为被试, 以实验方法检验公共基础设施资产财务会计变革效应, 为行政事业单位在财务会计方法和资产管理报告形式的选择上提供实践参考。

二、 制度背景与文献回顾

(一) 制度背景

回溯我国的公共基础设施资产财务会计变革历程, 2014年《预算法》的修订颁布与《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》的出台, 为公共基础设施资产财务会计变革提供了实施路线图。 《政府会计准则——基本准则》与2017年实施的《政府会计准则第5号——公共基础设施》(简称“第5号准则”)提供了概念与原则上的指导, 正式拉开了公共基础设施资产财务会计变革的帷幕。2017年印发的《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》, 要求国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况, 确立了报告国有资产“家底”的制度。2021年国务院发布《行政事业性国有资产管理条例》, 要求明确公共基础设施的管理维护责任单位, 按照国家规定进行会计核算。至此, 将公共基础设施资产纳入价值管理与实物管理的双重框架基本确立。

我国公共基础设施资产会计制度变迁可划分为三个阶段: 第一阶段, 1995 ~ 2014年, 实现了行政事业单位公共基础设施资产会计制度从无到有的转变。在这一阶段, 与公共基础设施资产相关的会计核算属于预算会计范畴, 聚焦于基建项目的预算收支情况, 行政事业单位所管理的基建项目被要求纳入本单位的会计核算范围, 初具分级归口管理的雏形。第二阶段, 2014 ~ 2017年, 公共基础设施资产的核算基础发生变化。权责发生制政府会计改革意味着原本局限于预算收支管理的公共基础设施将以资产的形式在财务报告上出现, 公共基础设施作为“资产”的属性在基本准则中就已被单独加以强调, 第5号准则出台后, 公共基础设施真正从“项目”转化为“资产”, 其会计核算也从单纯的预算收支核算逐渐转向财务会计核算与预算收支核算并重。对于政府财务报告的编制, 要求捕捉原本游离在账外的公共基础设施资产价值量, 并且出台了一系列补充的操作指南、 解释、 问答和通知, 从2017年开始给予一定期限的缓冲期, 为实现全面的公共基础设施资产财务会计变革做好铺垫。第三阶段, 2017年至今, 公共基础设施资产财务会计新制度全面铺开。在这一全新阶段, 公共基础设施资产财务会计变革步伐明显加快, 相关部门根据实务中凸显的问题出台了新的补充政策, 不断完善公共基础资产财务会计体系。

建立健全公共基础设施资产财务会计体系需要资产管理体系的协同。两者数出同源, 未来将会与其他财政管理系统共同被纳入财政一体化系统之中, 成为全面反映资产治理状况的端口。国有资产管理制度发轫于2017年印发的《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》。2019年《十三届全国人大常委会贯彻落实〈中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见〉五年规划(2018-2022)》出台, 2020年《全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》出台, 国有资产管理和报告制度成为惯例。2024年11月5日, 全国人大常委会第十二次会议听取2023年度国有资产管理情况综合报告和全国行政事业性国有资产管理情况专项报告, 指出要夯实资产管理工作基础, 规范基础设施等资产的治理, 尤其是推动地方存量市政基础设施和水利基础设施的入账核算。在此背景下, 考察公共基础设施资产财务会计变革的实际效应, 对于加强财政资源统筹、 推动资产管理提质增效具有重要的理论与现实意义。

(二) 文献回顾

1. 公共基础设施资产财务会计问题研究。Samuelson(1954)将公共基础设施资产理解为由国家单独进行的大额投资, 如道路和灌溉系统等。Torrisi(2009)从资源禀赋出发, 认为公共基础设施资产的资源禀赋可以由公众共享, 并不具备排他性和竞争性。Lapsley等(2009)认为, 存在一些支出类别是一系列可能具有相当长寿命的服务潜能的集合, 计划性的维护项目能够无限期延长其使用寿命, 这就是公共基础设施资产。

综观国际上公共基础设施资产财务会计的相关准则规定, 近年来最值得关注的变革之一是2023年5月国际公共部门会计准则理事会(IPSASB)颁布了IPSAS 45: Proerty, Plant and Equipment, 用于替代IPSAS 17: Proerty, Plant and Equipment。在会计核算方面, IPSAS 45相较于IPSAS 17最大的变化在于引入当前运营价值(Current Operational Value)作为计量属性之一, 当前运营价值指的是在计量日实体为资产剩余服务潜能所应支付的金额。

关于公共基础设施资产的会计处理, 澳大利亚和新西兰承袭了IPSASB的相关规定, 未单独设置公共基础设施资产一级科目, 而是将其置于财产、 厂房和设备资产之下, 参照固定资产的会计处理方式。美国政府会计准则委员会(GASB)制定的《政府会计准则第34号——州和地方政府财务报表及管理层阐述与分析》(GASB 34)则要求报告公共基础设施资产, 但没有将其从资本资产的大类中剥离出来。我国对于公共基础设施资产设立一级科目进行单独核算和报告彰显了对这项重要政府资产的重视, 也势必引发更多财务会计方面问题的探讨。

2. 公共基础设施资产管理与治理问题研究。围绕政府资产管理进行的学术探讨与政府实际进行的资产管理之间仍然存在着巨大差距, 多数政府在良好资产管理方面知识匮乏(Kaganova和Telgarsky,2018)。Lu(2017)建议构建一个包含六大基石的综合公共资产管理体系, 包括法律与监管要求、 管理架构、 资产跨生命周期管理、 人力资本策略、 信息与技术资源管理及监控、 完整性与透明度。公共基础设施资产管理需要考虑安全性、 适用性、 声誉和成本问题, 有必要对利益相关者的价值诉求进行内在理解以驱动资产管理决策(Sourav等,2024)。

国内学者针对公共基础设施资产管理问题的研究主要涉及现状、 成因以及解决途径等方面, 通常将其置于政府资产或者行政事业性国有资产的大类中进行讨论。从现状来看: 张国清(2017)发现, 当前政府资产管理存在碎片化的倾向, “家底”不清、 资产流失严重、 相关法规建设明显滞后。姜伟青(2019)指出, 我国当前存在重财务管理而轻实物管理、 重预算管理而轻项目管理的倾向。姜宏青和王安(2020)则认为事业单位资产重实物管理而轻价值管理, 应当规范各类资产的计量, 依据全生命周期建立与实物管理协同的价值管理系统。从成因来看: 陈少强等(2020)认为, 公共基础设施资产管理与预算管理脱节, 资产权属不清导致会计主体难以确定, 引发存量与增量的双重管理不足。张建文等(2020)指出, 公共基础设施资产管理体制机制存在问题, 主要成因是多头参与, 产权与事权界定不清。窦春晖(2021)则概括了以公共基础设施资产为代表的行政事业性国有资产所面临的三大风险, 包括财务法律、 实物管理与档案管理风险。从解决途径来看: 张国清和白澎(2017)从公共产权视角出发, 提出要以功能和性质为标准, 构建政府资产分类管理框架。赵西卜和邵贞棋(2019)也认同应当对政府资产的定义加以确定, 对资产边界进行厘清, 明确资产的责任主体, 以公共管理为目标实施资产的分类管理。姜宏青等(2020)提出, 要构建全生命周期的资产价值量管理体系, 全面披露资产的实物量与价值量信息。姜宏青等(2021)、 姜宏青和孙西茹(2022)梳理了一系列关于政府资产管理改革的政策文本, 指出要基于财务管理的视角来构建多维的资产管理体系, 并将资产要素引入部门预算。

国外学者对公共基础设施资产治理的研究与公共治理、 新公共治理、 多元治理脱不开关系。De(2023)从印度的现状出发, 指出需要重新识别城市基础设施治理行动者的属性、 角色和责任, 促进以公民为中心的治理。而国内学者对公共基础设施资产治理的探讨贯穿于公共基础设施资产的形成与获取以及管理和运营各个阶段。姜宏青和宋晓晴(2017)指出, 我国政府会计的双轨制改革使得原本通过预算收支管理的公共基础设施的“资产”属性得到强化。李建发等(2022)认为, 我国当前政府资产管理存在严重的问题和漏洞, 建立基于公共产权、 以受托责任为核心的资产治理框架, 引导多元利益相关者参与资产管理, 实现资产善治很有必要。然而, 政府资产的治理机制如何构建始终是亟待解决的难题。

3. 文献述评。通过文献回顾可以发现, 当前对公共基础设施资产财务会计问题的探讨涵盖了定义、 分类、 主体确认、 会计核算、 财务报告与分析评价各个方面。由于历史遗留问题和会计处理惯例, 不同国家和地区对于公共基础设施资产的分类以及是否应当将其从固定资产或资本资产(capital assets)中剥离出来存在分歧。

对公共基础设施资产确认问题的关注源于多头管理、 权责不清的现状, 产权归属的错综复杂导致了不同层级政府和部门之间在横向和纵向两条线上对于公共基础设施资产主体确认困难。会计核算和财务报告问题是公共基础设施资产财务会计的核心。从国际经验来看, 并没有放之四海而皆准的范例, 总体呈现出一种与国际公共部门会计准则趋同的态势, 同时又保持了扎根于各国会计实践的多元化特色。而对于公共基础设施资产的财务评估和分析研究相对较少, 分析应用研究尚未形成体系, 财务会计分析指标的构建尚未达成共识。

对于公共基础设施资产管理和治理的研究大多被置于政府资产或者国有资产管理和治理的框架之下, 具体到某一类别公共基础设施资产的研究较为稀少, 并且缺乏财务会计与治理的互动关系研究。从公共基础设施资产管理和治理来看, 学术探讨大多集中于资产管理战略、 资产管理与会计准则的衔接、 法律与监管、 不同利益相关者的协同、 公共问责和资产评估等方面, 多数研究局限于技术与管理层面, 并未上升到治理高度。

综上, 当前针对公共基础设施资产的研究碎片化、 分散化倾向较为严重, 重实务而轻理论, 重财务而轻治理, 缺乏统一的财务会计分析框架进行统领, 并且实证研究匮乏, 这为本文的研究留下了理论空间。

三、 框架构建、 理论分析与研究假设

(一) 财务会计分析框架构建

一般而言, 新的会计系统在一个组织中萌芽发展要经历“会计对象形成→会计对象详细阐述→协调会计活动→确保稳定实践”这四个阶段(Power,2015)。公共基础设施资产财务会计分析框架的构建, 同样需要经过上述四个阶段, 形成价值构建、 组织管理、 协同机制三项架构(包国宪和王学军,2012)。治理视角下的公共基础设施资产财务会计分析框架如图1所示。

1. 财务会计分析框架必须牢牢紧扣治理目标。公共基础设施资产治理的目标服从于政府会计目标, 是更为广泛深刻的治理目标的组成部分。具体包括: 一是国家治理目标, 即通过对公共基础设施资产实施财务会计变革, 提升资产治理效能, 助推国家治理体系和治理能力现代化; 二是公共受托责任目标, 即解除政府对公共基础设施资产的公共受托责任; 三是决策有用目标, 即为公共基础设施决策提供依据。治理目标指导了财务会计分析框架价值构建、 组织管理和协同机制的全过程, 决定了公共基础设施资产的涵义如何界定、 核心职能如何发挥、 分析应用体系如何构建, 是一切运行机制诞生的原点。

2. 财务会计分析框架必须把握价值构建过程。所谓价值构建, 包括两个方面: 一是廓清公共基础设施资产的涵义, 界定公共基础设施资产的范畴和分类; 二是阐明公共基础设施资产财务会计的核心职能, 明确会计核算与财务报告的模式选择和基本原则。要理解公共基础设施资产财务会计的价值所在, 无法脱离会计本质来讨论, 否则便失去意义。政府会计最基本的职能是反映和监督, 具体程序是确认、 计量、 记录与报告。对公共基础设施资产涵义与核心职能的阐释即是对财务会计价值的构建, 亦是财务会计变革的基础。

3. 财务会计分析框架的作用要在特定的场域之内发挥, 组织管理至关重要。组织管理内嵌于财务会计的分析应用体系之中, 在对公共基础设施资产进行分析应用的过程中, 多重主体共同参与到对公共基础设施资产的财务会计信息的需求、 获取和应用之中, 牵涉到组织的内部管理与外部管理。内部管理指的是通过行政层级进行管理, 外部管理则指从组织核心向外部圈层的扩散。良好、 科学的组织管理是财务会计分析框架发挥作用的前提。

4. 需要考虑财务会计分析框架的协同机制。公共基础设施资产运行机制是构建财务会计分析框架的有力保障, 需要多方协同与对话。确保运行机制顺畅运转的路径包括: 一是明确公共基础设施资产财务会计分析框架的影响主体; 二是推动公共基础设施资产相关制度的需求和供给平衡; 三是厘清公共基础设施资产的产权与事权, 实现“产权——财权——事权”三角范式的有效运行; 四是加速预算管理一体化系统建设, 将会计核算、 预算管理和资产管理端口有机整合于同一系统之下。公共基础设施资产财务会计分析框架的落实呼唤多元利益主体之间的对话与协商, 换言之, 它必将是一个系统的、 多元的、 协同的、 动态平衡的框架。

除此之外, 公共基础设施资产财务会计无法与治理相分离。财务会计与治理不是泾渭分明的两端, 而是相互补充、 相互衔接的有机整体。这种相互耦合的动态关系可以通过“治理目标——治理依据——治理路径——治理绩效”的逻辑链条来理解。具体如下:

一是财务会计与治理目标的互动。治理目标对财务会计分析框架发挥价值取向的引导作用, 而财务会计改革的实践则致力于实现治理目标。

二是财务会计与治理依据的互动。从法律依据的维度来看, 与财务会计制度的需求和供给相对应, 《宪法》等一系列法律法规以及政府会计准则制度等一系列政策文本都可以成为对公共基础设施资产进行治理的政策法规依据; 从技术依据的维度来看, 对公共基础设施资产的治理必须依托会计技术与手段, 因此有必要对财务会计的涵义与核心职能加以明确; 从治理结构的维度来看, 财务会计分析应用体系与运行机制的构建中隐含着多重组织和多元主体的参与, 对公共基础设施资产的治理要充分考虑不同组织和利益相关者的需求。

三是财务会计与治理路径的互动。从治理主体来看, 治理主体与财务会计主体保持一致, 都是对公共基础设施资产负有受托责任的资产控制主体, 进一步辐射到监督评估主体和接受服务主体; 从治理机制来看, 公共基础设施资产财务会计的演进, 包括手段更新、 范围扩大和流程完善, 都与资产治理工作的推进密不可分; 从治理结果来看, 公共基础设施资产的关注重点、 评估标准、 应用目标的变化都受到了治理实践的影响, 而财务会计实践又为治理的落实提供了具体手段和通路; 从审计监督来看, 对公共基础设施资产财务会计的审计与监督为资产治理提供了约束机制, 而治理则为审计监督的功能定位、 重点选择等提供了参考方向。

四是财务会计与治理绩效的互动。从评价主体来看, 公共基础设施资产的绩效评价主体是人民代表大会, 人民代表大会代表人民监督资产的治理绩效, 而财务会计信息使用主体同样是对公共资源享有公共产权的人民; 从目标导向来看, 治理绩效的目标导向与财务会计的目标导向互相渗透、 趋于一致; 从治理绩效指标体系来看, 财务会计分析应用体系是治理绩效指标的重要来源之一, 提供了对治理绩效进行定量分析的依据。特别需要指出的是, 公共基础设施资产财务会计分析应用体系与治理绩效评价在理论框架构建的过程中既有联系又有区别: 联系在于财务会计分析应用体系的完善是为提高治理绩效服务的, 对公共基础设施资产财务会计信息的分析与应用是为资产治理工作提供更好的策略, 优化资源配置, 从而提升治理绩效; 区别在于财务会计分析应用体系聚焦于获取财务会计信息的框架、 方法与工具, 关注财务会计信息的分析应用情况, 而治理绩效评价则侧重于治理活动产生的效果与影响, 例如资产管理工作的改进、 资源配置的优化及资产运行的经济后果等方面。换言之, 财务会计分析应用体系可视为治理绩效评价的前端。

综上所述, 公共基础设施资产财务会计是与治理相互耦合、 动态平衡、 多元协同的有机整体, 可以将两者联结的四维向度纳入公共基础设施资产财务会计分析框架之下共同探讨。

(二) 理论分析与假设提出

从第5号准则出台开始, 以权责发生制的会计确认基础来核算和报告公共基础设施资产的实践已经进行了一段时间。由于政府财务报告尚未公开, 公共基础设施资产财务会计变革的效应目前仍旧处于“黑箱”阶段。由于缺少公开数据, 普遍流行的计量经济学方法并不适用于本研究, 因此本文尝试采用实验研究方法, 以公共基础设施资产财务会计分析框架为切入点, 探讨公共基础设施资产财务会计变革带来的实际效应。实验研究方法运用反事实的思维, 通过控制、 随机化和操纵的方式, 排除无关变量的干扰, 专注于探索研究变量之间的关系, 从而克服非实验方法中普遍存在的内生性问题(马亮,2015)。在政府会计领域, 路军伟等(2020)通过实验研究探究了宣传培训和抽查监督这两项机制对制度执行有效性的影响。目前, 探索公共基础设施资产财务会计变革实际效应的研究几乎空白。

本文对涉及公共基础设施资产财务会计变革的财政部和审计署相关司局进行调研, 有助于从实践层面理解公共基础设施资产财务会计变革及资产治理的现状, 为实验研究夯实基础。通过深入调研和访谈发现, 当前我国公共基础设施资产财务会计改革以及资产管理和治理实践已经取得了较为丰硕的成果, 包括: 一是新的准则制度落实逐步推进, 财务报告编制范围基本实现全覆盖; 二是会计技术问题实现突破, 报告方式有所创新; 三是财务会计与资产管理初步协同, 各部门协调机制基本确立; 四是分析应用与绩效评估机制初具雏形。相应地, 面临的挑战主要包括: 一是制度的顶层设计与实际执行之间存在落差; 二是制度的需求与供给之间仍然呈现不平衡的状态; 三是财务会计与资产管理并未实现完全协同, 预算管理一体化系统有待建设; 四是分析应用体系尚未成熟, 绩效评估体系仍需完善。

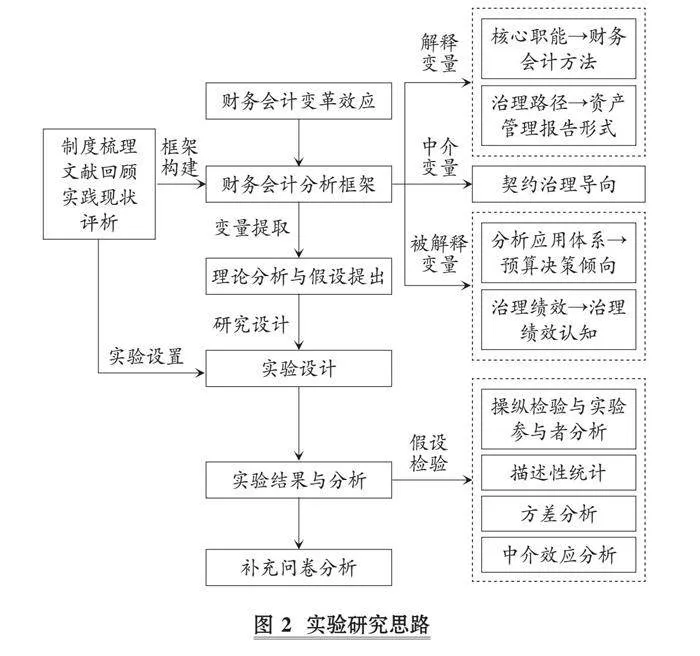

本文从前文构建的公共基础设施资产财务会计分析框架出发, 结合调研和访谈中所了解的现实情况, 提炼出其中最为主要的核心职能和治理路径两大要素作为研究的重点。基于实验模型构建的需要, 本文从这两项要素中继续抽取出财务会计方法与资产管理报告形式这两大核心变量, 作为本实验研究中聚焦的解释变量。在被解释变量方面, 为了契合公共基础设施资产财务会计变革的目标, 即决策有用性与提升治理效能, 本文从分析应用体系中提炼出预算决策倾向变量, 同时从治理绩效中提炼出治理绩效认知变量, 着重探讨财务会计方法和资产管理报告形式对预算决策倾向与治理绩效认知的影响。具体实验思路如图2所示。

本研究采用2×2组间实验的方式, 以行政事业单位一线财会人员为被试, 一方面考察公共基础设施资产采用不同的财务会计方法对预算决策倾向和治理绩效认知产生的影响, 另一方面探究不同的资产管理报告形式对于预算决策倾向和治理绩效认知的影响。此外, 考察契约治理导向是否在上述关系中发挥了中介效应。

1. 财务会计方法、 预算决策倾向与治理绩效认知。政府会计信息可以被视作公共政策经济后果的替代变量(张琦和张娟,2012), 而政府会计所提供的关于政府财务状况等定量信息能够为绩效评价提供支持(陈志斌和董瑶,2015)。政府财务报告可以被应用于公共物品供给和推动公益事业等领域(周曙光和陈志斌,2019)。

具体到公共基础设施资产上, Kachelmeier和Granof(1993)借用心理学中的改良理论, 通过设置不同的折旧水平、 历史决策数据的存在与否以及三个初始支出水平, 要求被试在多个时期内在经常性的维修支出和重大资本支出之间分配政府预算。实验结果证实, 折旧信息对于政府机构决策者的认知存在提醒作用, 即随着长期资产的物理损耗, 需要对基础设施等长期资产进行维护和更换, 并且折旧信息和历史信息之间存在显著的交互作用。Van Daniker和Harris(1999)调查了美国州政府的审计员对于公共基础设施资产资本化和折旧的相关建议, 指出对公共基础设施资产进行资本化或者计提折旧的成本可能会超过收益。Molland和Clift(2008)则持不同的意见, 他们研究了澳大利亚维多利亚州的高级会计人员如何记录、 报告公共基础设施资产和相关折旧, 并分析财务官员基于此类信息所做出的决策, 结果发现权责发生制会计对于决策至关重要, 因为没有折旧就无从得知使用资产服务的全面成本, 可能导致税率定得过低, 当未来需要替换资产时将会面临压力。Peck等(2021)的实地调研表明, 通过增强个体心理所有权可以激励人们做出自觉维护公共基础设施的管理决策。

本研究所指的不同财务会计方法主要聚焦于折旧法与修正法的选择。与修正法相比, 折旧法能够更为精确地反映公共基础设施资产的损耗情况, 并且提示公共基础设施资产的更新时点, 可能会影响财政资源的分配, 即提供折旧信息可能会使预算决策更倾向于对存量公共基础设施资产的维修支出进行分配。与此同时, 相比于修正法, 提供折旧信息展现了政府在公共基础设施资产财务会计变革与创新上的努力, 折旧信息在反映资产的维修状况、 性能状态、 资金配置效率、 满足公众服务潜能和多元利益相关者需求的水平等诸多方面更能体现出有用性, 因此使用折旧法可能会带来更好的治理绩效认知。

基于以上分析, 本文提出以下研究假设:

H1a: 使用不同的公共基础设施资产财务会计方法会对预算决策倾向产生不同的影响, 并且使用折旧法会使预算决策更倾向于对存量公共基础设施资产的维修支出进行分配。

H1b: "使用不同的公共基础设施资产财务会计方法会对治理绩效认知产生不同的影响, 并且使用折旧法会带来更好的治理绩效认知。

2. 管理报告形式、 预算决策倾向与治理绩效认知。Van Daniker和Kwiatkowski(1986)的调查研究显示, 相比历史成本和折旧信息, 公共部门报告的潜在用户更为重视公共基础设施资产的“工程数据”。Walker等(2004)研究了澳大利亚州和地方政府的公共基础设施资产报告编制情况, 发现以报告作为资源配置决策参考的用户认为编制公共基础设施资产报告是有价值的, 议员和市长普遍认为提供公共基础设施资产物理状况的评估报告为资源分配奠定了良好的基础。Jones等(2012)通过一项表态偏好实验, 发现在公共基础设施资产实物状况较差、 政府资金支持不足、 维持基础设施成本较高、 基础设施对服务提供较为重要及政府对基础设施有过显著投资的情况下, 管理者更倾向于披露全面详尽的财务与非财务信息, 并且替换成本和状况评估相混合的报告方式能提高公共基础设施资产信息的整体实用性。生方裕一等(2019)对日本常总市公务员进行问卷调查, 发现对于那些被认为效率低下的项目, 将资产老化信息作为未来风险信息的提示有助于限制下一财年的预算申请额。

本文认为, 是否提供公共基础设施资产实物状况与性能指数等工程信息的资产管理报告对于预算决策倾向和治理绩效认知会产生影响。资产管理报告中的实物状况和性能指数等工程信息若低于预期, 可能会使决策者倾向于增加对实物状况较差、 性能指数较低的存量公共基础设施资产的维修支出, 报告使用者倾向于认为这些公共基础设施资产治理绩效较好。

基于以上分析, 本文提出以下研究假设:

H2a: 提供实物状况和性能指数等工程信息的资产管理报告会使预算决策倾向于增加对实物状态较差、 性能指数较低的存量公共基础设施资产的维修支出。

H2b: 提供实物状况和性能指数等工程信息的资产管理报告会带来更好的治理绩效认知。

3. 契约治理导向的中介作用。契约理论是一种用契约关系来解释生活中各种交易行为, 并且用约束机制实现社会福利最大化的理论(聂辉华,2017)。Bai等(2016)检验了中国情境下契约治理与供应链双方冲突的关系, 研究结果表明, 结果导向的契约治理与供应链双方冲突负相关, 行为导向的契约治理则与供应链双方冲突正相关。郑传斌等(2017)从PPP基础设施项目的全生命周期视角出发, 探讨了契约治理导向与关系治理的匹配关系, 发现契约治理导向在建设前期、 建设期和运营期对关系治理都表现出促进作用。Roehrich等(2020)研究发现, 契约治理机制会对治理绩效产生重要影响。

由此, 可以认为公共基础设施资产财务会计变革是一项契约安排, 囊括了公共基础设施资产财务会计分析框架各个组成部分之间的有机协调。这种契约治理导向从本质上而言, 依旧是政府解脱公共受托责任的一种途径。在本研究中, 公共基础设施资产的财务会计变革与资产管理和治理实践引发了决策者对契约治理导向的认知, 而这种对契约治理导向的认知又指向具体的预算决策倾向和治理绩效认知评价。

基于以上分析, 本文提出以下研究假设:

H3a: 契约治理导向在公共基础设施资产不同的财务会计方法和预算决策倾向之间起到中介作用。

H3b: 契约治理导向在公共基础设施资产不同的财务会计方法和治理绩效认知之间起到中介作用。

H3c: 契约治理导向在公共基础设施资产不同的资产管理报告形式和预算决策倾向之间起到中介作用。

H3d: 契约治理导向在公共基础设施资产不同的资产管理报告形式和治理绩效认知之间起到中介作用。

四、 实验设计

(一) 实验设置与实验参与者

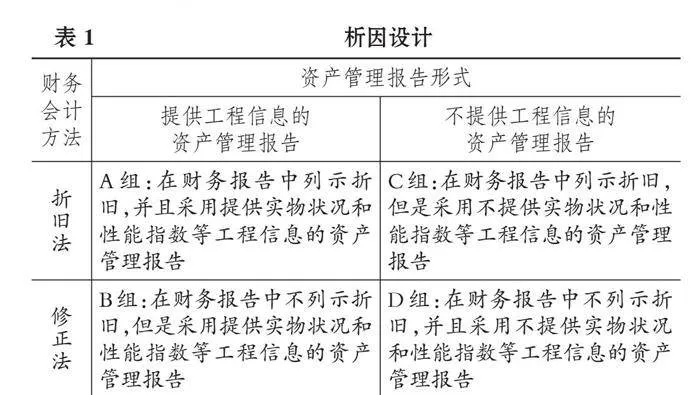

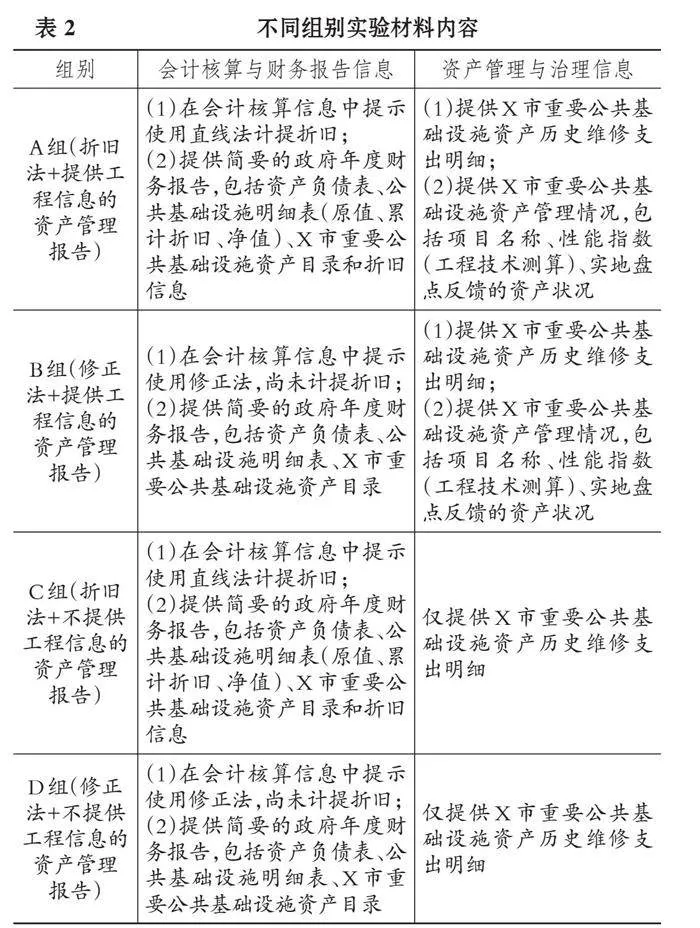

本文采用2×2组间实验的方法, 通过设置四组公共基础设施资产财务会计与资产管理报告形式的不同组合, 观察在相应情境下被试的预算决策倾向和治理绩效认知。同时, 考察契约治理导向是否在其中起到中介作用。析因设计如表1所示。

本研究招募了100名行政事业单位的财会人员作为被试, 这些被试来自于全国各个行政事业单位, 均有过政府会计实务经验, 能够有效理解实验任务。

(二) 实验任务与实验流程

在实验中, 实验参与者被要求担任虚构的X市的财务主管官员, 负责该市公共基础设施资产的财务规划和管理工作, 需要对公共基础设施资产的预算拨付做出决策。首先, 提供给实验参与者相关实验材料, 包括X市的基本背景信息以及基建发展情况。所有实验参与者阅读的这部分背景材料都是相同的, 提供这些信息是为了给实验参与者营造相对真实的实验情境, 让实验参与者能够有效代入当地财务主管官员的身份进行决策。其次, 实验参与者被随机分配到不同的实验条件组。不同的实验条件组按照析因设计提供了有所差别的实验材料, 这部分实验材料中的公共基础设施资产财务会计方法和资产管理报告形式有所不同, 根据本实验操纵的解释变量的不同水平进行差异性设置。接着, 在实验参与者仔细阅读各自组别的实验材料之后, 要求他们回答案例材料后附的问题, 对预算支出做出决策, 并且评估X市的公共基础设施资产治理绩效。最后, 要求实验参与者完成一份契约治理导向量表, 检验契约治理导向是否起到中介作用。不同组别的实验材料内容如表2所示。

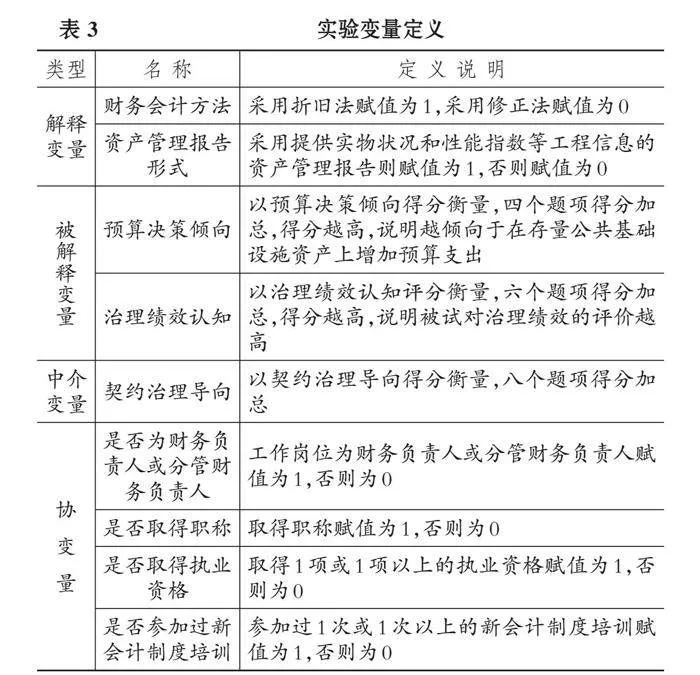

(三) 变量说明

1. 解释变量。一是财务会计方法, 在本实验中为分类变量, 若采用折旧法则赋值为1, 若采用修正法则赋值为0。二是资产管理报告形式, 在本实验中同样为分类变量, 若采用提供实物状况和性能指数等工程信息的资产管理报告则赋值为1, 否则则赋值为0。

2. 被解释变量。一是预算决策倾向, 以预算决策倾向得分衡量。由于本文假设提供折旧信息将会使预算决策倾向于增加存量公共基础设施资产的维修支出, 因此预算决策倾向得分由几个涉及关于向存量公共基础设施资产(跨区域轻轨S1线)进行投资偏好选择的题项得分组成。得分越高, 说明实验参与者更倾向于向存量公共基础设施资产增加投资, 即增加维修支出。具体而言, 预算决策倾向得分在本实验中由问卷中相关题项的五点式李克特量表的得分加总而成。相关题项分别为: “在本实验给出的情境中, 您倾向于对跨区域轻轨S1线提升改造工程进行投资吗”“在本实验给出的情境中, 您认同对跨区域轻轨S1线进行提升改造极为紧迫吗”“您在多大程度上倾向于将跨区域轻轨S1线提升改造工程作为决策的首选”“您在多大程度上认同应当优先投资X市已建成基础设施的修缮与扩建工程”。以上四个题项的选项A ~ E分别为“强烈反对”“反对”“不确定”“同意”和“强烈同意”, 依次对应五点式李克特量表1 ~ 5的赋分。由以上四个题项的得分汇总计算出的总分即为预算决策倾向得分。

二是治理绩效认知, 以治理绩效认知评分衡量。治理绩效认知在本实验中由问卷中相关题项的五点式李克特量表的得分进行计算, 加总得出治理绩效认知评分。治理绩效参照前文进行设置, 主要涉及规划评价、 过程评价、 目标评价和公众评价等方面。得分越高, 说明实验参与者对于X市公共基础设施资产的治理绩效评价越好。相关题项分别为: “整体而言, 您认为X市公共基础设施资产整体治理状况如何”“您认为X市目前公共基础设施资产财务会计及治理实践能在多大程度上满足公共基础设施及时维护与更新的需求”“您认为X市目前公共基础设施资产相关信息的呈现能在多大程度上满足合规性管控的需求”“整体而言, 您认为X市公共基础设施资产相关的财政资金配置效率如何”“您认为X市公共基础设施资产的财务会计及治理实践能在多大程度上保证公共基础设施服务潜能”“您认为X市公共基础设施资产相关信息的呈现能在多大程度上满足利益相关者的需求”。以上六个题项的选项A ~ E依次对应五点式李克特量表1 ~ 5的赋分, 由以上六个题项的得分汇总计算出的总分即为治理绩效认知评分。

3. 中介变量。本实验的中介变量为契约治理导向, 以契约治理导向得分衡量。本文参照郑传斌等(2017)的研究, 设置契约治理导向量表来测量实验参与者的契约治理导向。相关题项分别为: “您认为参与公共基础设施资产治理的各方目标一致程度较高吗”“您认为能够对公共基础设施项目实施的全过程进行有效的监管吗”“您认为政府在对公共基础设施资产会计核算、 报告和管理的过程中会尽可能遵守契约/政策/准则的规定吗”“您认为政府在对公共基础设施资产会计核算、 报告和管理的过程中会尽可能避免因违反契约/政策/准则而受到处罚吗”“您认为信息不对称的情况严重吗”“您认为对公共基础设施项目结果的观察比对过程的观察更容易吗”“您认为公共基础设施项目实施过程的监管成本较高吗”“您倾向于以公共基础设施项目结果为基础实施奖惩吗”。以上八个题项的选项A ~ E依次对应五点式李克特量表1 ~ 5的赋分, 由以上八个题项的得分汇总计算出的总分即为契约治理导向得分。

4. 协变量。考虑到实验参与者的预算决策倾向和治理绩效认知可能会受到自身对于公共基础设施资产相关财务会计知识以及业务熟练程度的影响, 因此, 被试的所属岗位是否为财务负责人或分管财务负责人、 是否取得职称、 是否取得执业资格、 是否参加过新会计制度培训等可能成为本实验的协变量, 协变量相关信息从人口统计资料中取得。

综上所述, 本实验所有变量如表3所示。

五、 实验结果与分析

(一) 操纵检验与实验参与者分析

本实验操纵了两个解释变量即财务会计方法和资产管理报告形式的不同水平。为检验是否成功操纵这两个解释变量, 在实验所需回答的问题中设置了两个操纵性问题, 以检验被试是否对实验材料中呈现的不同解释变量水平有所感知, 且感知方向与操纵方向一致。与财务会计方法相关的操纵性问题为“在本实验中, X市是否对公共基础设施资产计提折旧”, 与资产管理报告形式相关的操纵性问题为“在本实验中, X市是否报告公共基础设施资产的性能指数”。

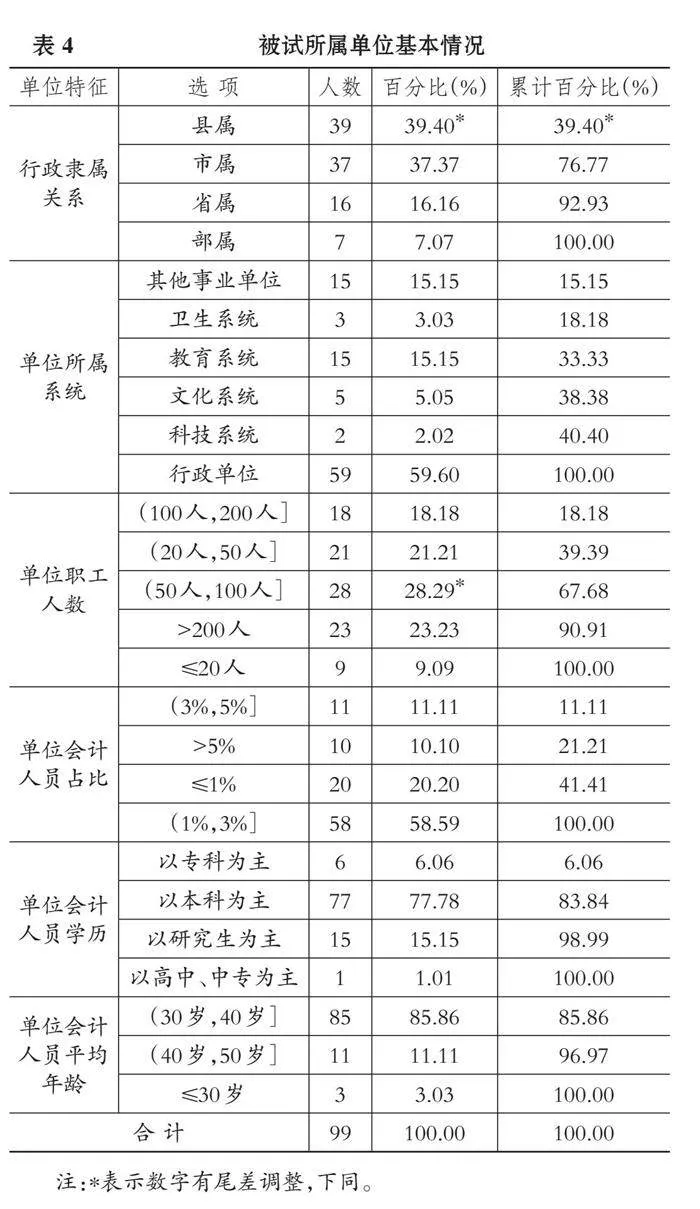

在实际的实验过程中, B组、 C组、 D组各25名被试都在两个操纵性问题上回答正确, 仅A组有1名被试未能通过操纵检验, 说明本实验较为成功地实施了操纵。因此, 本文将A组未能通过操纵检验的样本剔除后, 进行后续实验结果的分析。最终, 参与实验结果分析的A组被试为24名, B、 C、 D组被试均为25名, 共计99个样本。99名被试所属单位的基本情况如表4所示。可以看出, 实验参与者所属单位大多是县属和市属的中等规模的行政事业单位, 单位会计人员的占比大多在3%以下、 学历以本科为主、 平均年龄为30 ~ 40岁。

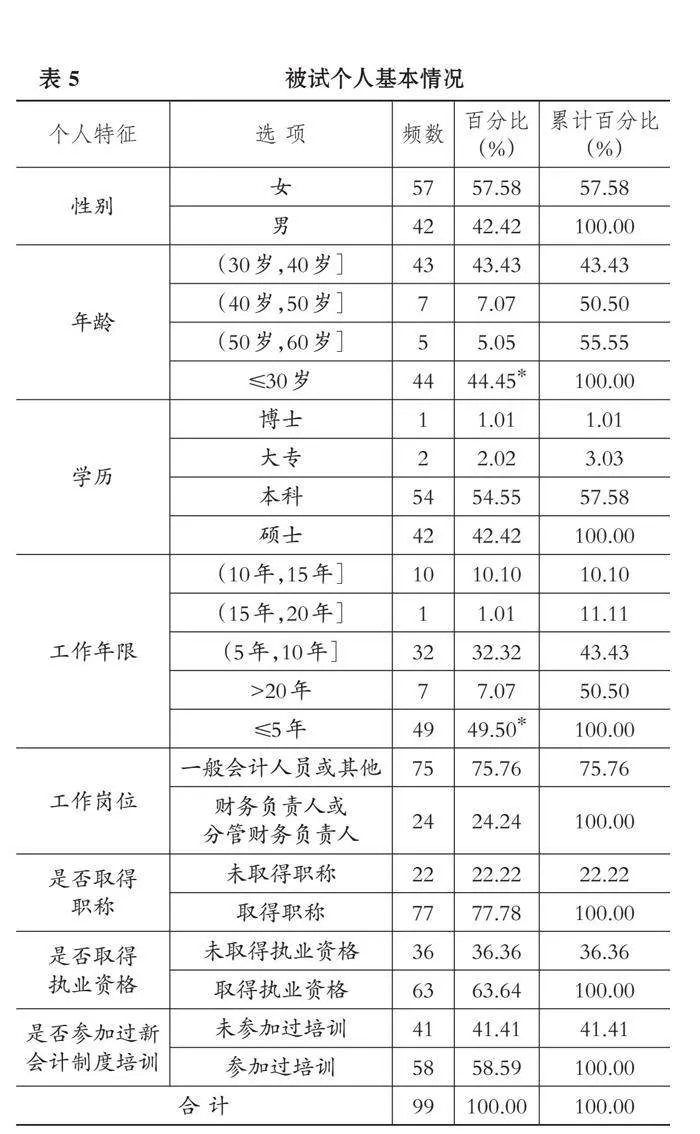

99名被试个人的基本情况如表5所示。从性别来看, 男女比例相对均衡, 女性稍高的占比符合一般行政事业单位财会人员女性比例较高的现状。从年龄来看, 实验参与者以中青年为主, 符合行政事业单位一线财会人员以中青年为主的现状。从学历来看, 实验参与者受教育水平较高, 与行政事业单位财会人员高学历化的趋势相匹配, 而且被试较高的知识水准也降低了他们理解实验任务的难度。从工作年限来看, 被试在当前单位的工作年限大多在10年及以下, 与被试以中青年为主的年龄阶段可以相互印证。从工作岗位来看, 一般会计人员或其他人员居多, 财务负责人或财务分管负责人较少。从职称来看, 77.78%的实验参与者已取得职称, 且实验参与者的实务经验较为丰富, 能够有效理解实验的任务。从执业资格来看, 取得1项或者1项以上执业资格的人数占比为63.64%, 说明实验参与者对于政府会计相关知识和业务相对熟练, 能够较好地完成实验任务。从培训情况来看, 有超过一半的被试曾接受过新会计制度培训, 对公共基础设施资产的财务会计变革有一定知识储备, 能够更好地进入实验情境, 完成实验任务。

(二) 描述性统计

本研究首先对实验结果按财务会计方法和资产管理报告形式分组进行描述性统计, 结果如表6所示。可以看出, 折旧法的组别无论是在预算决策倾向还是在治理绩效认知的得分上都高于修正法的组别, H1a和H1b得到初步验证。同时, 提供工程信息的组别无论是在预算决策倾向还是在治理绩效认知的得分上都高于不提供工程信息的组别, H2a和H2b得到初步验证。

(三) 方差分析

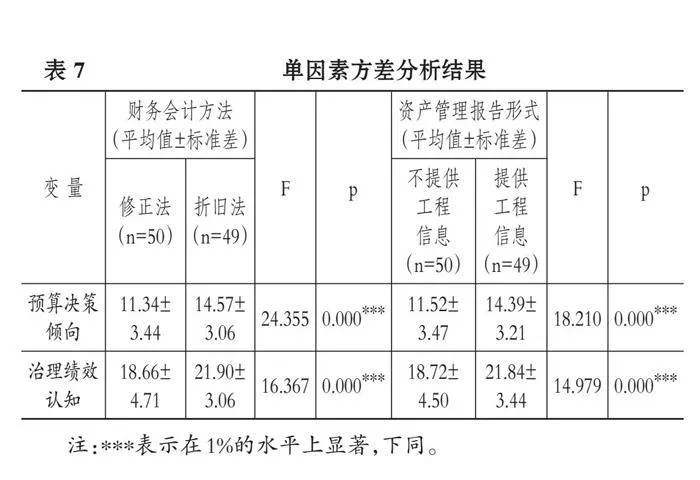

1. "单因素方差分析。对财务会计方法和资产管理报告形式分别进行单因素方差分析, 结果如表7所示。可以看出, 不同财务会计方法对于预算决策倾向和治理绩效认知的影响全部呈现出显著性(plt;0.05), 并且使用折旧法会使实验参与者更倾向于增加存量公共基础设施资产的预算支出, 同时带来更好的治理绩效认知。H1a和H1b进一步得到验证。不同资产管理报告形式对于预算决策倾向和治理绩效认知的影响亦全部呈现出显著性(plt;0.05), 并且提供工程信息的资产管理报告会使实验参与者更倾向于增加存量公共基础设施资产的预算支出, 同时带来更好的治理绩效认知。H2a和H2b进一步得到验证。

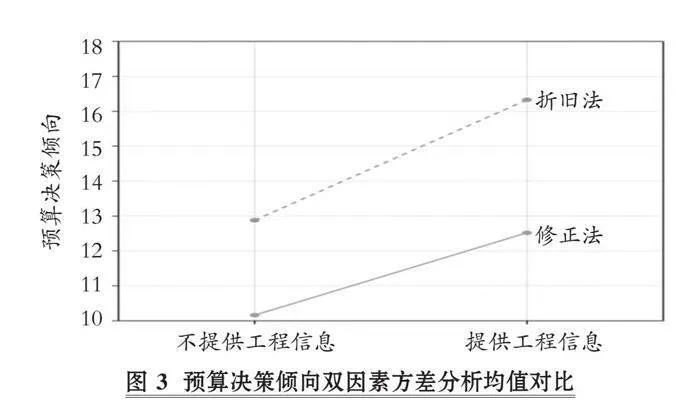

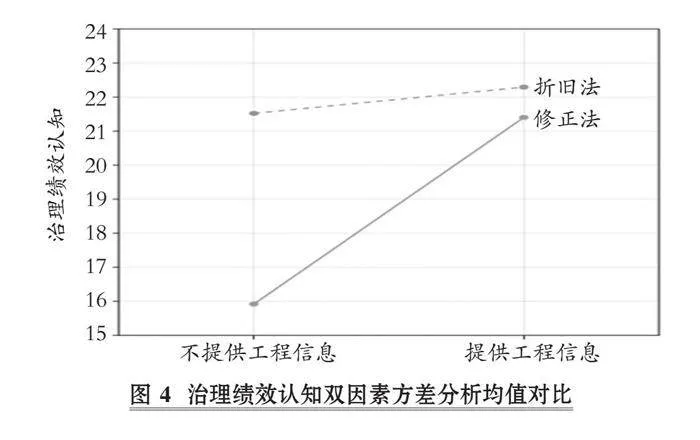

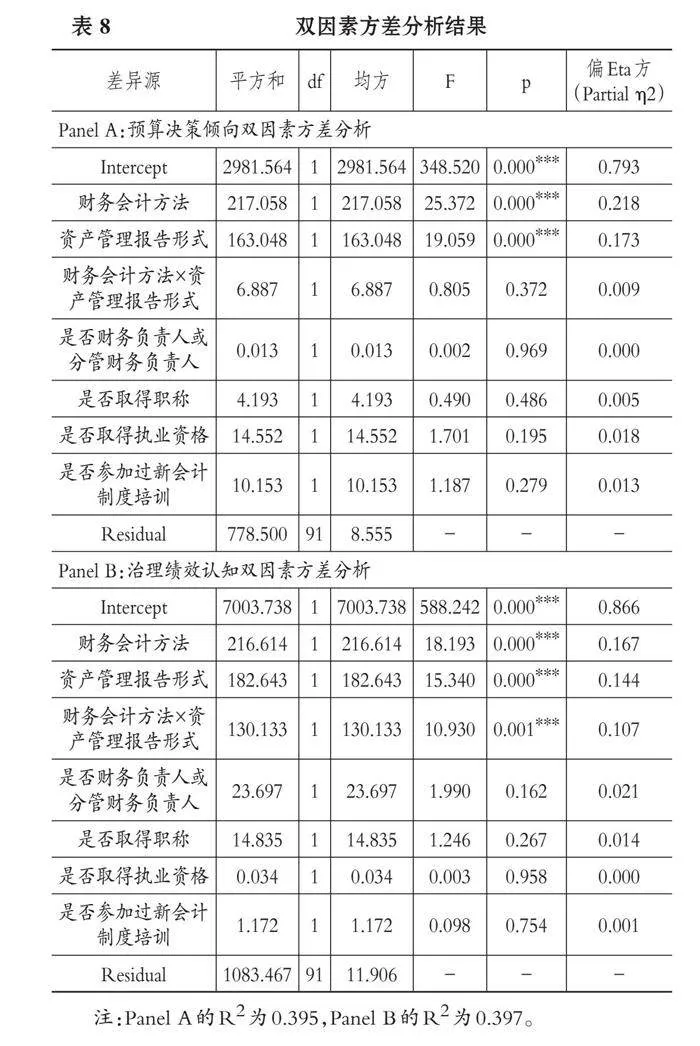

2. 双因素方差分析。继续对实验结果进行双因素方差分析。预算决策倾向和治理绩效认知的双因素方差分析结果如表8所示, 均值对比如图3、 图4所示。

由表8可知, 财务会计方法会对预算决策倾向产生差异关系(F=25.372,p=0.000lt;0.05), 资产管理报告形式也会对预算决策倾向产生差异关系(F=19.059,p=0.000lt;0.05)。财务会计方法和资产管理报告形式之间没有呈现出显著性(F=0.805,p=0.372gt;0.05), 说明二者之间不存在交互效应。同时, 财务会计方法会对治理绩效认知产生差异关系(F=18.193,p=0.000lt;0.05), 资产管理报告形式也会对治理绩效认知产生差异关系(F=15.340,p=0.000lt;0.05)。并且, 财务会计方法和资产管理报告形式的交互项呈现出显著性(F=10.930,p=0.001lt;0.05), 说明二者之间存在交互效应。因此, 本文的H1a、 H1b、 H2a、 H2b均得到支持。并且, 4项协变量均未对解释变量产生影响。值得注意的是, 财务会计方法和资产管理报告形式在对治理绩效认知的影响上发挥了交互作用。

(四) 中介效应分析

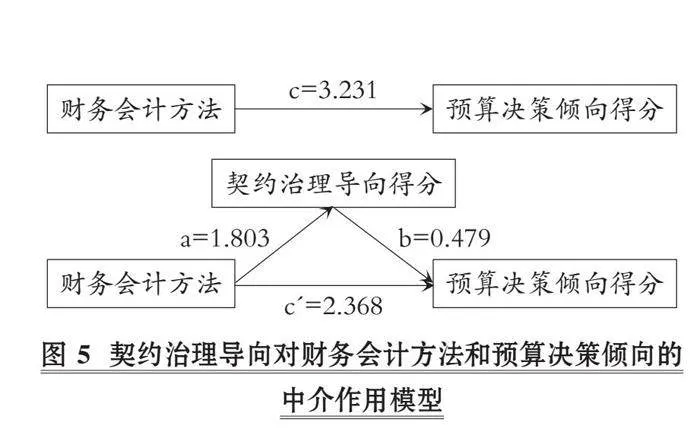

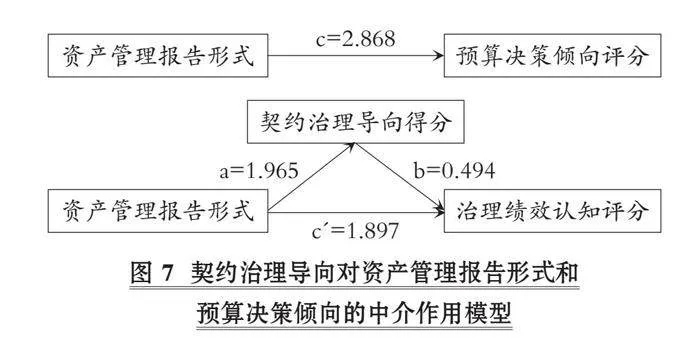

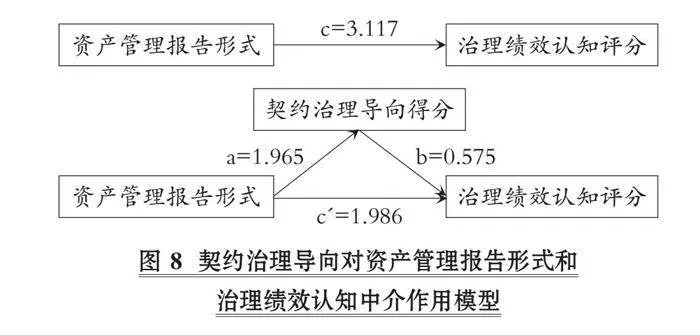

本文分别检验契约治理导向在财务会计方法和预算决策倾向之间、 财务会计方法和治理绩效认知之间、 资产管理报告形式和预算决策倾向之间以及资产管理报告形式和治理绩效认知之间是否起到了中介作用。使用百分位bootstrap法进行中介效应检验, 抽样次数为1000次。中介作用模型分别如图5 ~ 图8所示(图中使用的是各变量的衡量指标)。

从图5可以看出, 契约治理导向在财务会计方法与预算决策倾向之间起到部分中介作用。其中, 总效应c为3.231, 中介效应a×b为0.864, 直接效应c为2.368, 效应占比a×b/c=26.740%。H3a得到验证。中介效应分析涉及以下3个模型: ①预算决策倾向得分=11.340+3.231×财务会计方法; ②契约治理导向得分=28.360+1.803×财务会计方法; ③预算决策倾向得分=-2.246+2.368×财务会计方法+0.479×契约治理导向得分。

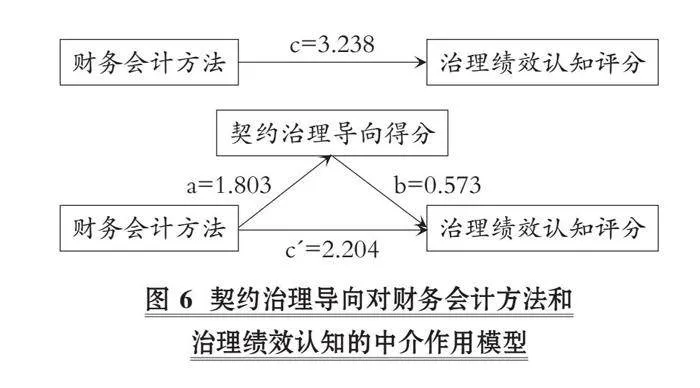

从图6可以看出, 契约治理导向在财务会计方法与治理绩效认知之间起到部分中介作用。其中, 总效应c为3.238, 中介效应a×b为1.033, 直接效应c为2.204, 效应占比a×b/c=31.902%, H3b得到验证。中介效应分析涉及以下3个模型: ①治理绩效认知评分=18.660+3.238×财务会计方法; ②契约治理导向得分=28.360+1.803×财务会计方法; ③治理绩效认知评分=2.400+2.204×财务会计方法+0.573×契约治理导向得分。

从图7可以看出, 契约治理导向在资产管理报告形式与预算决策倾向之间起到部分中介作用。其中, 总效应c为2.868, 中介效应a×b为0.971, 直接效应c为1.897, 效应占比a×b/c=33.856%。H3c得到验证。中介效应分析涉及以下3个模型: ①预算决策倾向得分=11.520+2.868×资产管理报告形式; ②契约治理导向得分=28.280+1.965×资产管理报告形式; ③预算决策倾向得分=-2.458+1.897×资产管理报告形式+0.494×契约治理导向得分。

从图8可以看出, 契约治理导向在资产管理报告形式与治理绩效认知之间起到部分中介作用。其中, 总效应c为3.117, 中介效应a×b为1.130, 直接效应c为1.986, 效应占比a×b/c=36.253%。H3d得到验证。中介效应分析涉及以下3个模型: ①治理绩效认知评分=18.720+3.117×资产管理报告形式; ②契约治理导向得分=28.280+1.965×资产管理报告形式; ③治理绩效认知评分=2.449+1.986×资产管理报告形式+0.575×契约治理导向得分。

限于篇幅, 上述模型中部分数据来源的表格未列出。

(五) 补充问卷分析

为了解实验参与者所属行政事业单位的公共基础设施资产财务会计与资产管理和治理实践, 补充本实验的结论, 本文在正式实验结束后进行了补充问卷调查, 发现被试的需求效应对于本实验影响较小。样本单位的公共基础设施资产财务会计变革取得了一定成效, 实验参与者认为本单位的公共基础设施资产财务会计实践符合新准则制度的要求, 但也存在一些实务问题尚待解决。值得注意的是, 这些单位已经开始将公共基础设施资产的财务会计信息用于决策参考和绩效评价, 说明对公共基础设施资产财务会计信息的分析应用越来越受到重视, 分析应用体系构建正在稳步推进。

六、 研究结论与启示

本实验借助公共基础设施资产财务会计分析框架来完成实验设计, 从中抽取出核心职能和治理路径两项要素, 并进一步凝练出财务会计方法和资产管理报告形式两项核心要素作为解释变量, 同时抽取出分析应用体系与治理绩效两项要素, 并进一步凝练出预算决策倾向和治理绩效认知两项核心要素作为被解释变量, 探究公共基础设施资产财务会计变革带来的实际效应。操纵检验的结果证明本实验成功对解释变量实施了操纵。对实验参与者的所属单位和个人基本情况进行统计, 发现实验参与者符合行政事业单位一线财会人员基本画像, 为实验结果的外部效度提供了一定保障。

本文的主要研究结论如下: 第一, 使用不同的公共基础设施资产财务会计方法会对预算决策倾向产生不同的影响, 并且使用折旧法会使预算决策更倾向于对存量公共基础设施资产的维修支出进行分配。同时, 使用不同的公共基础设施资产财务会计方法会对治理绩效认知产生不同的影响, 并且使用折旧法会带来更好的治理绩效认知。第二, 提供实物状况和性能指数等工程信息的资产管理报告会使预算决策倾向于增加对实物状况较差、 性能指数较低的存量公共基础设施资产的维修支出。提供实物状况和性能指数等工程信息的资产管理报告会带来更好的治理绩效认知。第三, 财务会计方法和资产管理报告形式在对治理绩效认知的影响上存在交互作用。第四, 契约治理导向在公共基础设施资产不同的财务会计方法选择、 不同的资产管理报告形式与预算决策倾向和治理绩效认知之间起到了中介作用。同时, 这些中介效应都属于部分中介效应。

本研究的结论能够为我国公共基础设施资产财务会计变革和资产管理与治理实践提供一些具有现实意义的启示, 主要包括如下几个方面: 第一, 应当谨慎选择公共基础设施资产的财务会计方法; 第二, 提供工程信息的资产管理报告能够增强报告的有用性; 第三, 公共基础设施资产的财务会计变革与资产管理和治理实践应当相互补充、 相辅相成; 第四, 树立行政事业单位财会人员的契约治理导向意识; 第五, 推动公共基础设施资产财务会计分析框架的应用。

【 主 要 参 考 文 献 】

包国宪,王学军.以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题[ J].公共管理学报,2012(2):89 ~ 97+126 ~ 127.

陈少强,刘婉莹,何妮.公共基础设施资产管理与预算管理相结合问题探究[ J].西部财会,2020(10):4 ~ 7.

陈喜强,姚焱颖,郑为法.公共基础设施投资影响制造业结构优化的空间溢出效应研究[ J].特区经济,2022(7):88 ~ 93.

陈志斌,董瑶.政府会计信息对政府绩效评价的影响机理研究[ J].商业会计,2015(3):6 ~ 10.

姜宏青,陈中天,王安.我国行政事业性资产价值管理体系研究[ J].中国行政管理,2020(4):13 ~ 20.

姜宏青,宋晓晴.双轨制政府会计改革引发政府财务管理理论重构[ J].中国海洋大学学报(社会科学版),2017(3):23 ~ 30.

姜宏青,孙西茹.我国政府部门资产预算的基础理论探析[ J].财务与会计,2022(14):62 ~ 66.

姜宏青,王安.我国政府资产价值计量研究:目标定位与计量模式选择[ J].会计研究,2020(11):3 ~ 15.

姜伟青.关于完善行政事业单位资产管理制度的实践思考[ J].行政事业资产与财务,2019(9):5 ~ 9.

李建发,包璐璐,张国清.公共产权视角下政府资产治理问题研究[ J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2022(1):23 ~ 35.

刘伦武,龚佳珺.公共基础设施与区域社会福利增长的动态关系——基于鄱阳湖生态经济区的实证分析[ J].江西科学,2022(5):1009 ~ 1015.

路军伟,王舒慧,刘瑶瑶.政府会计准则制度执行机制及其有效性研究——对宣传培训和抽查监督的考察[ J].会计研究,2020(8):128 ~ 143.

马亮.公共管理实验研究何以可能:一项方法学回顾[ J].甘肃行政学院学报,2015(4):13 ~ 23+126.

聂辉华.契约理论的起源、发展和分歧[ J].经济社会体制比较,2017(1):1 ~ 13.

生方裕一,黒木淳,冈田幸彦.资产老朽化情报が予算要求额に与える影响[ J].会计プログレス,2019(20):47 ~ 61.

孙成芳.土地财政、价值捕获与公共品提供[ J].云南财经大学学报,2023(11):16 ~ 31.

张国清,白澎.公共产权导向的政府资产分类管理与财务报告问题研究[ J].会计与经济研究,2017(2):26 ~ 40.

张国清.我国政府资产管理难题分析及其应对策略[ J].会计之友,2017(5):2 ~ 8.

张琦,张娟.供求矛盾、信息决策与政府会计改革——兼评我国公共领域的信息悖论[ J].会计研究,2012(7):24 ~ 31+96.

赵西卜,邵贞棋.政府资产的边界、分类与管理框架[ J].中国行政管理,2019(11):31 ~ 37.

郑传斌,丰景春,鹿倩倩等.全生命周期视角下关系治理与契约治理导向匹配关系的实证研究——以PPP项目为例[ J].管理评论,2017(12):258 ~ 268.

周曙光,陈志斌.基于国家治理主体视角的政府财务报告应用研究[ J].财务研究,2019(5):29 ~ 34.

Albouy D., Farahani A.. Valuing Public Goods More Generally: The Case of Infrastructure[J/OL].SSRN Electronic Journal,https://papers.ssrn.com/abstract=2981752,2017-03-19.

Bai X., Sheng S., Li J. J.. Contract Governance and Buyer-Supplier Conflict:The Moderating Role of Institutions[ J].Journal of Operations Management,2016(1):12 ~ 24.

De J.. Governance of Urban Infrastructure in India: Exploring the Approac-

hes,Attributes, and Opportunities Towards Sustainability[ J].Global Social Welfare,2023(4):383 ~ 398.

Dinlersoz E. M., Fu Z.. Infrastructure Investment and Growth in China: A Quantitative Assessment[ J].Journal of Development Economics,2022(158):102916.

Ji X., Song T., Umar M., et al.. How China Is Mitigating Resource Curse through Infrastructural Development?[ J].Resources Policy,2023(82):103590.

Jones S., Hensher D. A., Rose J., et al.. Infrastructure Asset Reporting Options: A Stated Preference Experiment[ J].Accounting Horizons,2012(3):465 ~ 491.

Kachelmeier S. J., Granof M. H.. Depreciation and Capital Investment Decisions: Experimental Evidence in a Governmental Setting[ J].Journal of Accounting and Public Policy,1993(4):291 ~ 323.

Kaganova O., Telgarsky J. P.. Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey[ J].International Journal of Strategic Property Management,2018(2):143 ~ 156.

Lapsley I., Mussari R., Paulsson G.. On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self-Evident and Problematic Reform[ J].European Accounting Review,2009(4):719 ~ 723.

Lu Y.. Public Capital Asset Management: A Holistic Perspective[ J].Journal of Public Procurement,2017(4):483 ~ 524.

Molland A., Clift R.. Has the Management of Infrastructure Assets (IAs) Improved with the Use of the Accrual Method in Local Government?[ J].Asian Review of Accounting,2008(2):97 ~ 108.

Pallot J.. Infrastructure Accounting for Local Authorities:Technical Management and Political Context[ J].Financial Accountability amp; Management,1997(3):225 ~ 242.

Peck J., Kirk C. P., Luangrath A. W., et al.. Caring for the Commons: Using Psychological Ownership to Enhance Stewardship Behavior for Public Goods[ J].Journal of Marketing,2021(2):33 ~ 49.

Power M.. How Accounting Begins: Object Formation and the Accretion of Infrastructure[ J].Accounting,Organizations and Society,2015(10):43 ~ 55.

Roehrich J. K., Selviaridis K., Kalra J., et al.. Inter-Organizational Governance: A Review,Conceptualisation and Extension[ J].Production Planning amp; Control,2020(6):453 ~ 469.

Samuelson P. A.. The Pure Theory of Public Expenditure[ J].The Review of Economics and Statistics,1954(4):387 ~ 389.

Sourav Md. M. I., Russedul Islam M., Mohibur Rahman S., et al.. Heterogeneity in Stakeholders Perceptions on Delays in Infrastructure Projects: Scenario of Bangladesh[J/OL].Engineering, Construction and Architectural Management, https://doi.org/10.1108/ECAM-04-2023-0330,2024-03-08.

Torrisi G.. Public Infrastructure: Definition,Classification And Measurement Issues[ J].Economics,Management, and Financial Markets, Addleton Academic Publishers,2009(3):100 ~ 124.

Van Daniker R. P., Kwiatkowski V.. Infrastructure Assets: An Assessment of User Needs and Recommendations for Financial Reporting[M].Stamford: Governmental Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation,1986.

Van Daniker R., Harris J.. Reporting about Infrastructure: A Preparer Perspective[ J].Public Budgeting amp; Finance,1999(2):111 ~ 117.

Walker R. G., Dean G. W., Edwards P. J.. Infrastructure Reporting: Attitudes of Preparers and Potential Users[ J].Financial Accountability amp; Management,2004(4):351 ~ 375.