李斯林 周荣华 武文博 余红心(上海财经大学商学院,上海 004) (上海社会科学院应用经济研究所,上海 0000)(上海商学院商务经济学院,上海 005)

随着我国科学技术水平的发展,对新一代基础设施有着迫切需求,在此背景下,基础设施产业的投资结构需要进行重大调整,投资重点应逐步转向以数字基础设施为代表的 “新型基础设施”。作为支撑数字中国建设的底层物理架构和技术基础,数字基础设施不仅拥有与传统基础设施同样的公共服务功能,还融合了5G、物联网、大数据、人工智能、卫星互联网等新一代技术,不仅拓宽了数字产业相关的消费市场,还扩大了居民对高新技术产品的需求,促进科技产品的迭代与创新,加快新旧动能的转换,间接促进了高技术企业的转型升级[1]。

基础设施建设水平作为衡量一个地区发展水平的重要变量,对地区技术创新尤为重要[2],不仅可以促进技术在企业和地区间的流动与共享,且溢出效应可以有效减少企业研发成本和时间,激发企业的创新动力[3],随着要素自由流动速度的加快,生产要素和产业更容易产生集聚现象[4],因此欠发达地区的产业集聚水平将进一步落后,导致地区之间发展的不平衡趋势加剧。不同于传统基础受制于地理限制,数字基础设施使得人才和资本的流动更加不受地理的约束,且市场资金更偏向于投资产业规模大、人才供给充分的地区,因此具有产业先发优势的地域,更加容易吸引到资本与技术,随着投资潮涌的出现,产业集聚程度不断提高,创新活动及产出也呈现出集聚的现象[5]。高技术产业作为促进技术溢出和跨地区流动的重要载体[6],伴随着数字基础设施建设在全国的推进,中国高技术产业的整体创新水平必然得到极大提升,但对于产业规模落后且人才供给匮乏的地区,数字基础设施是否会放大高技术产业在创新方面的 “虹吸效应”?

当前有关于数字基础设施对高技术产业创新的研究,集中在数字经济或者基础设施对创新要素直接或间接的影响,但对人才供给匮乏、产业发展滞后地区创新能力的 “虹吸效应”影响鲜有提及。本文将数字基础设施与高技术产业创新放入一个框架内,进行理论与实证上的分析;通过门槛回归模型,进一步验证了数字基础设施是否受产业规模和人才供给影响,对高技术产业创新存在着 “虹吸效应”。

1 理论分析与研究假说1.1 数字基础设施与高技术产业创新数字基础设施和传统基础设施一样,有利于企业提升管理效率以及降低交易成本等[7]。有别于传统基础设施,数字基础设施是在数字时代中,融合了新一代数字技术的传统基础设施和新型信息基础设施。虽然拥有与传统基础设施相同的公共服务属性,但两者在对经济发展的影响机制上也会存在一定的差异[8]。

从需求端视角看,传统基础设施改造升级和数字基础设施建设,都依赖于新一代技术和程序算法,因此新基建也引发了对于新技术、新产品的需求,如5G设备、人工智能机器人、云计算平台,成为了推动高技术产业创新的另一大动因;另外,随着中国经济的高速增长、居民收入和生活水平的日益提高,相应的高科技产品也逐渐受到居民的青睐,社会对高科技产品的需求将逐渐形成网络空间的集聚,并进一步扩大实际需求,从而刺激了高技术产业的不断创新。此外,相比于传统基础设施投资,对于数字基础设施的投资,在生产来源上服务业投入比重相对更高[9],与后续的维运费用一样,均是一个巨大的潜在市场,共同推动了高技术产业的创新发展。

从生产端视角看,拥有工业物联网、电子商务、5G网络、科技数据中心、资源共享平台等优质数字基础设施的地区,有能力克服信息不对称带来的不良影响,提高了社会的资源配置效率[1],可以吸引创新人才的持续流入,进而有效带动研发资本和先进技术在地区间的加速流动。同时,高技术企业还可以更为便捷地获取市场信息,并通过技术、生产要素以及人力资本共享的方式压缩研发成本、减少研发时间、促进技术的转化和吸收[10],以上方式都不同程度地提高了企业创新效率。因此,本文提出假说1。

假说1:数字基础设施可以有效提高地区高技术的创新绩效。

1.2 产业规模的作用机制我国各地区在资源禀赋和产业规模上存在着显着差异。在产业规模较大的地区,相关基础设施较为完善,产业多样化程度高,因此对数字基础设施的集中投资需求可能会进一步拉动高技术企业的创新发展。杨思莹和李政[11]以高铁为例,提出高铁城市间科技交流与合作,有助于城市间创新网络的形成,减小各城市间创新水平,但同时会强化省会的创新能力。这表明在产业规模较小的地区,数字基础设施的集中投入在引进先进技术和外商投资的同时、可能会进一步加速创新要素资源向发达地区的流入,强化 “马太效应”。此外,高技术产业产品由于代际更新速度快,且部分数据产品和网络产品具有可复制性,所以呈现边际成本递减的特性[12]。此外,数字基础设施可以进一步减少市场分割带来的阻力,有效疏通国内要素流通环节堵点,促进国民经济内循环的畅通,随着市场分割被数字基础设施进一步打破[13],新一代产品往往能很快抢占外地市场,形成 “赢者通吃”的局面,年猛[14]认为交通基础设施的完善会进一步加剧地方发展的不均衡,不利于相对落后地区的产业发展和创新,而数字基础设施更是加快了要素和产品的流通,在区域间形成了 “虹吸效应”现象。因此,本文提出假说2。

假说2:数字基础设施对高技术的创新绩效的促进效果在产业规模大的地区更为明显。

1.3 人力资本的作用机制与非高技术产业相比,高技术产业对专业技术人员和研究开发经费的依赖度较高,因此对于大学数量较多的城市,高技术产业的发展具有天然的优势。且各地区高技术产业对人力资本的需求普遍存在同质化现象,因此在不同地区的高技术产业相互之间存在着竞争关系。王炜等[15]认为在信息基础设施的影响下,区域间的经济联系较以往更为紧密,但生产要素和技术在流出和流入区域对经济发展可能存在着相反的影响。冯苑等[16]认为数字基础设施对城市创新能力的影响存在异质性,创新效应在东部地区城市、等级较高城市、规模较大城市以及互联网发展水平较高城市更加显着。因此高质量且流动性较高的生产资源,极容易被高技术产业发展较好的地区所吸引。王慧娟和兰宗敏[17]提出,占据枢纽地位城市的高校资源集聚将对周边地区创新要素产生 “虹吸效应”,进而抑制全国整体创新的涌现。而虹吸效应与人才迁徙紧密相连,丰富的人才供给更有利于数字基础设施发挥其创新作用,且随着人才集聚度提高,区域对新的投资与人才的吸引力也会随之有进一步的提升。因此,本文提出假说3。

假说3:数字基础设施对高技术的创新绩效的促进效果在人才供给较为充裕的地区更为明显。

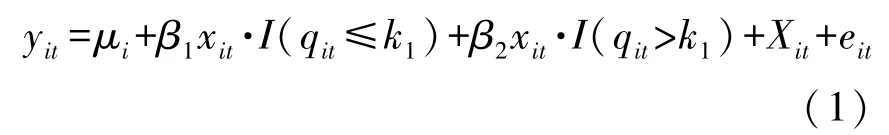

2 模型设定与指标选取2.1 模型设定与估计方法基于前文的理论分析,由于各地区在资源禀赋以及产业规模上存在差异,数字基础设施对不同地区高技术产业的创新绩效存在着不同的影响。因此,本文采用多元面板门槛回归模型,其核心思想在于检验出回归中线性关系发生跃迁的节点,即按照门槛值将模型分为两个或两个以上的区间,每个区间中回归模型的解释变量受门槛值影响,系数存在差异,同时控制住个体固定效应。相比于人为设定划分标准的分组回归和分位数回归,门槛回归更加具有合理性。本文采用Hansen[18]提出的多元面板门槛回归模型,具体表达形式如下:

当单一门槛存在时,计量模型设定为:

当双重门槛存在时,计量模型变形为:

式 (2)与式 (3)中,i为个体,t为时间,yit为省级高技术产业创新绩效,xit为主要解释变量,即经过熵值法计算后得出的省级数字基建综合指标,Xit为控制变量,eit为残差值,均与式 (1)中一致,I为虚拟变量,当门槛变量kn符合括号中条件时,即取值为1,反之为0。kn为门槛变量。

2.2 指标的选取2.2.1 被解释变量

本文的被解释变量为高技术产业的创新绩效。创新产出往往指代专利产出,通常使用专利授权量作为替代指标,包含了发明专利、实用新型专利以及外观设计专利3种,其中发明专利被认为是最能体现创新能力的指标[19]。综合上述学者的做法,本文拟选取发明专利申请数PAT作为代理指标,衡量产业的创新绩效。

2.2.2 解释变量

本文网络解释变量是数字基础设施。结合范合君和吴婷[1]以及施震凯等[20]的方法,并基于数据的可得性,充分考量了物理数字基础设施、网络信息基础设施、以及设备运维等相关因素,本文选取移动电话基站、光缆路线长度、宽带接入端口、域名数、网页数、IPv4地址数、软件业务收入7个指标,通过熵值法算得数字基础设施指标。

2.2.3 控制变量

基于前文对相关文献和理论的分析,本文从研发经费、人力资本、传统基础设施、地区经济水平3个方面选取控制变量。(1)研发经费:研发经费投入采用内部R&D投入RDK和新产品开发经费支出New-Exp来衡量。内部R&D投入为研发活动开展提供了资金保证,内部R&D投入越多越有利于增加高技术产业专利产出。新产品开发是产业研发活动的重点,新产品开发经费支出越多,高技术产业发展越容易满足市场的消费需求变化。研发经费结构:采用R&D政府资助比重Gov-Per和R&D人员劳务费比重Lab-Per来衡量。政府支持对产业创新发展起辅助作用,R&D政府资助比重反映出政府对产业的重视与干预程度。R&D人员劳务费比重则反映了研发中劳动要素的占比;(2)人力资本:采用高技术产业从业人员Worker和在校大学生数Student来衡量。高技术产业从业人员为研发创新活动提供了劳动力支持。在校大学生数量体现了地区人力资本的储备与供给能力,是实现可持续发展的重要战略资源;(3)地区经济水平:采用地区人均生产总值GDP-per、产业规模Scale、第二产业比重W2、政府开放度Open、基础设施Highway来衡量地区经济基础。当地区经济规模越大,通过规模效应会更有利于吸引高端的人才和雄厚的资本,可以为高技术产业发展提供充分的要素支持。第二产业比重则反映当地的工业基础,是保障高技术产业发展的重要前提。政府开放度Open,本文采用货物进出口总额占地区GDP的比重作为衡量指标。地区高水平的对外开放度,有助于引入先进科学技术和高效率的管理、生产模式,并通过强化市场竞争,进而提高本土企业创新动力;但外资企业和国外同质产品的进入,会形成降维打击,抑制本土企业的创新动力。基础设施的建设水平则意味着地区的经济发展潜力,同时还有助于数字基础设施发挥为科技创新赋能的积极作用。

2.2.4 门槛变量

本文对门槛变量的选取主要从两个角度考虑:(1)高技术产业的产业规模;(2)当地的人才供给情况。基于前文理论机制的分析,本文选取的指标:(1)高技术产业的年销售额用以衡量产业规模Scale;(2) 当地的在校大学数Student。

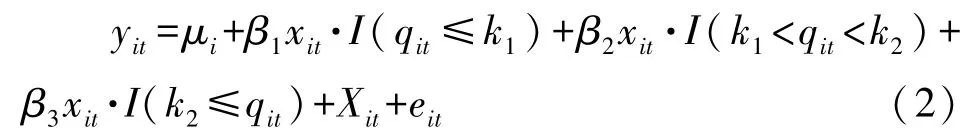

2.3 数据来源本文数据的选取与统计性描述具体见表1,其中非百分比或指数单位,均已经过对数化处理,部分年份的缺失指标,使用平滑法处理。GDP使用消费者价格指数和工业生产者价格指数进行平减处理。内部研发投入RDK为存量,由永续盘存法累加获得。限于数据的可得性与完整性本文选取2013~2020年全国30个省市自治区的面板数据(西藏和港、澳、台地区未包括在内),数据主要来源于 《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及 《中国高技术产业统计年鉴》。此外,由于2020年受新冠肺炎疫情影响,部分地区的生产情况较往年会有较大偏差,但本文研究对象高技术产业的特点是高资本和人力资源要素投入,因疫情封控等因素造成的劳动力短缺对本文研究对象,即高技术产业发明专利申请数的影响幅度较小。另外,虽然一些控制变量如第二产业比重、人均地区生产总值较往年偏差较大,但因防疫政策除个别省域外几乎一致,对这些变量的影响程度较为接近。因而在整体的回归中,受疫情影响而带来的变量偏误对回归结果的影响可忽略不计。

表1 变量描述性统计

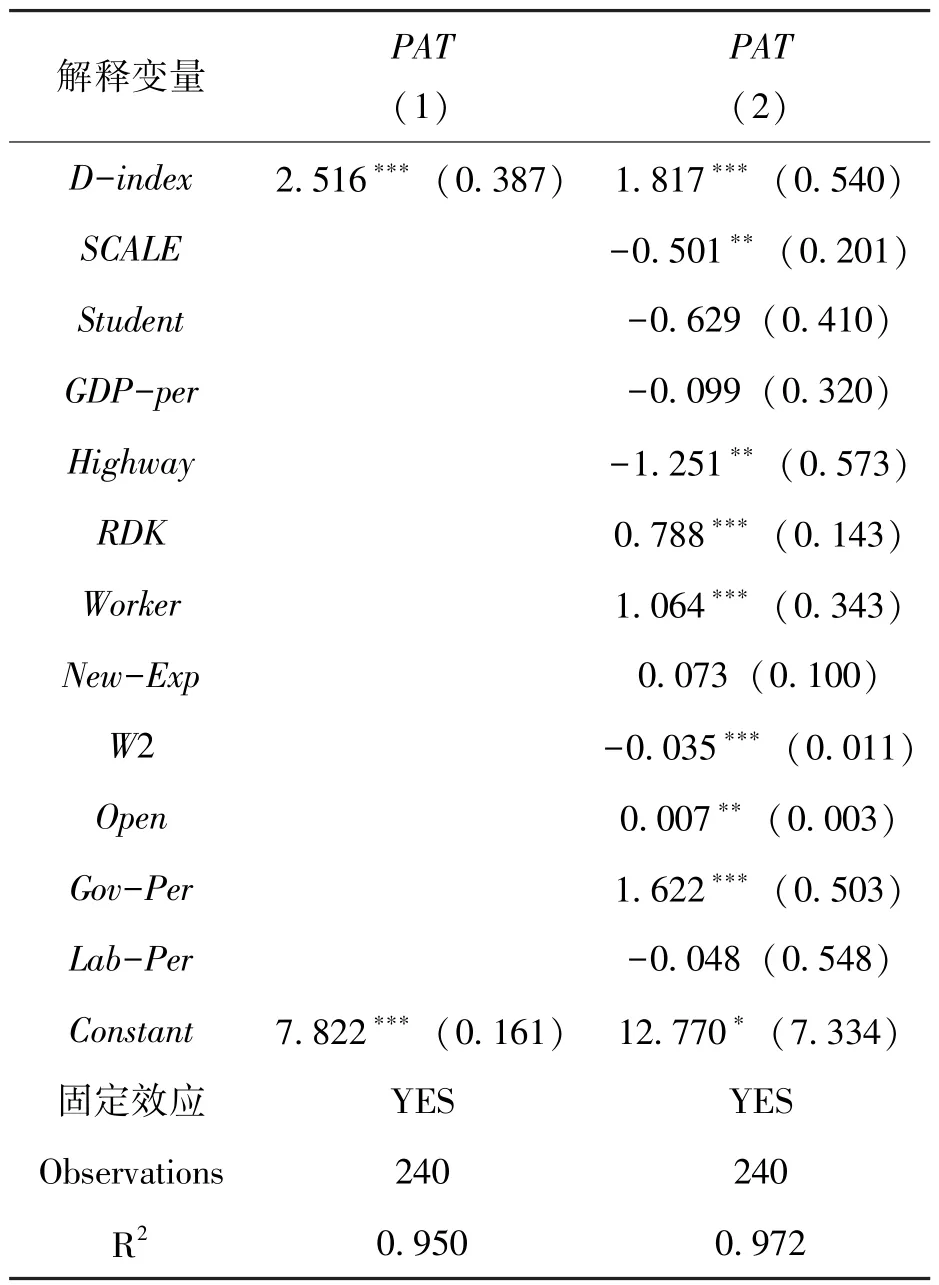

3 实证分析3.1 基准回归结果表2的列 (1)~(2) 展示了将地区高技术产业的发明专利申请数PAT作为被解释变量(创新绩效)的回归结果,从结果中可以看出,在控制了其他变量前后,数字基础设施D-index对地区高技术产业的发明专利申请数PAT有着相似的作用,影响系数分别为2.516和1.817,且同样在1%水平上正向显着。以上结果证实了假说1:数字基础设施可以有效提高地区高技术的创新绩效。

表2 数字基础设施对高技术产业创新的基准回归

其他控制变量的回归结果显示,员工数量、研发支出、市场开放程度以及政府资助比重对各创新绩效指标的影响系数为正,这说明了创新的产出离不开要素的持续投入。此外,地方政府的支持以及当地的市场化程度也有利于地区高技术产业的发展与创新。

3.2 门槛回归分析3.2.1 门槛值的选取及检验

受制于地区资源禀赋以及产业自身的规模差异,当产业规模超过某一门槛值时,地区数字基础设施对本地高技术产业的创新绩效的促进效应极有可能减弱,甚至产生抑制作用。为进一步验证前文提出的假说,本文需要通过门槛回归模型来探究门槛变量的个数以及具体数值。

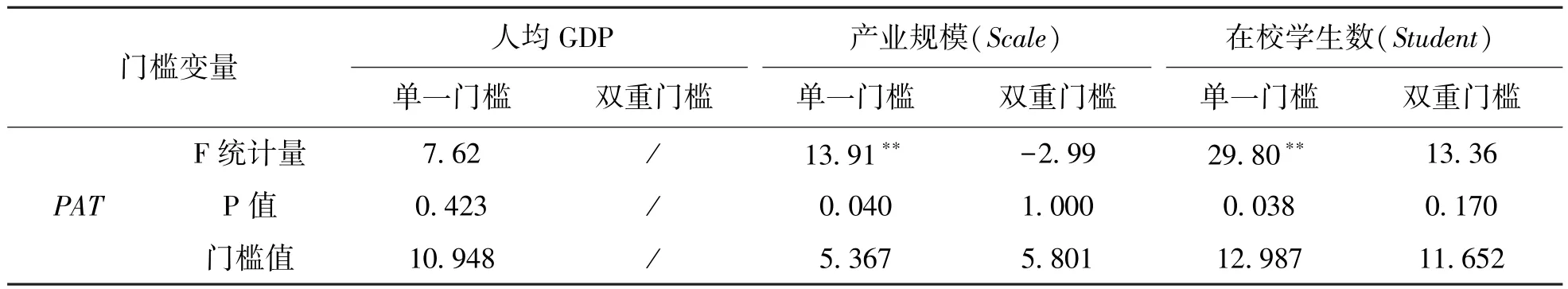

本文利用单一门槛模型、双重门槛模型、三重门槛模型分别对3种不同的解释变量进行F统计量的检验,并相对应的利用 “自助法”抽样300次得到相对应的P值,具体检验结果见表3,根据表3的检验结果可以判断,当发明专利申请数PAT作为被解释变量时,地区产业规模Scale和在校学生数Student作为门槛变量,均存在着单一门槛效应,门槛值分别为5.367和12.987,自抽样P值分别为0.040与0.038;而双门槛效应则均不显着,自抽样P值分别为1.000和0.170。表明地区高技术产业规模和人才供给量是导致数字基础设施对产业创新绩效具有非线性影响的重要因素。

表3 面板数据的门槛存在性检验(BS次数:300)

3.2.2 门槛回归模型结果

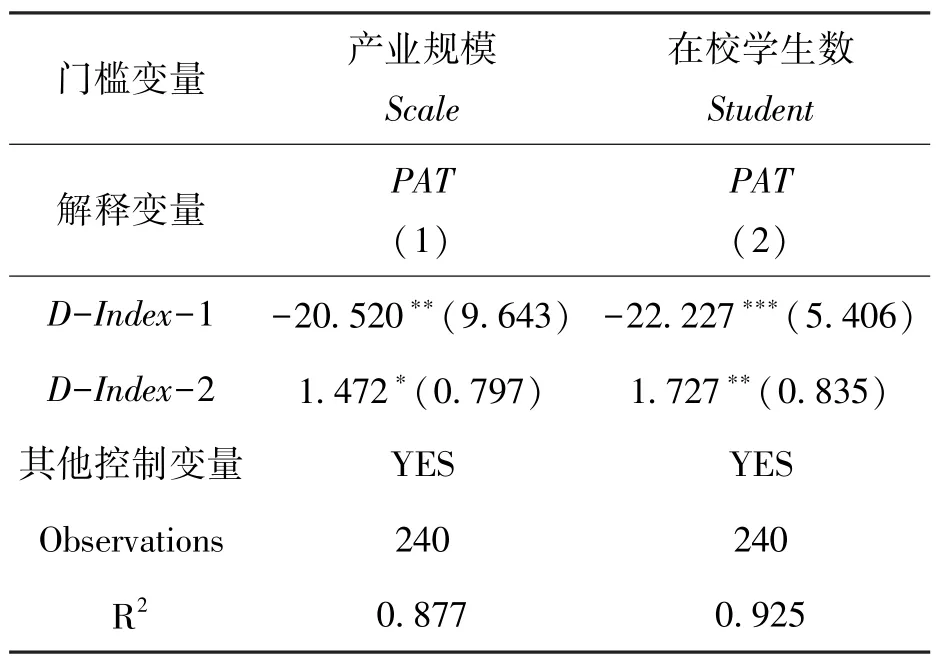

在确定了相应的门槛值以及门槛回归模型后,本文对所选取指标分别进行了门槛效应回归,结果见表4。列 (1)报告了当发明专利申请数PAT作为被解释变量时,地区产业规模GDP作为门槛变量时的回归结果,结果显示,当地区Scal≥5.367时,数字基建对高技术产业发明专利申请数PAT的影响系数为1.472,且在5%的水平下显着;当Scale<5.367时,数字基建对高技术产业专利申请数的影响系数降为-20.520,且在1%的水平下显着。列 (2)报告了当地区在校大学生数Student作为门槛变量时的回归结果,结果显示,当地区Student≤12.987时,数字基建对高技术产业发明专利申请数PAT的影响系数为-22.227,且在1%的水平下显着;当Student>12.987时,数字基建对高技术产业专利申请数的影响系数转为正的1.727,且在5%的水平下显着。列 (1)的实证结果即印证了假说2:数字基础设施对高技术的创新绩效的促进效果在产业规模大的地区更为明显。另外对列 (2)的分析结果使本文的假说3也得到了验证:数字基础设施对高技术的创新绩效的促进效果在人才供给较为充裕的地区更为明显。

表4 数字基础设施对高技术产业创新的门槛回归结果

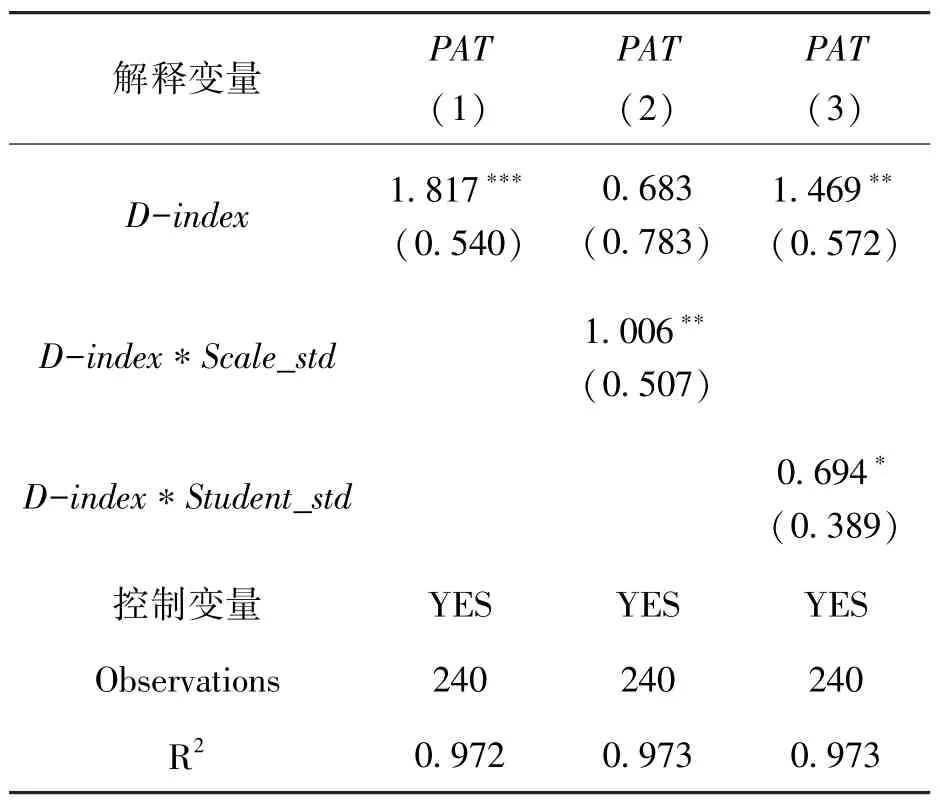

3.3 交互项检验与稳健性分析为进一步验证数字基础设施对高技术产业创新绩效的 “虹吸效应”受到地区产业规模和人才供给的影响,本文引入数字基础设施综合指标与产业规模和人才供给的交互项对之前的结果进行验证,为减少交互项带来的共线性影响,这里交互项中的产业规模和人才供给均进行了去中心化标准化处理,即高于平均数的为正数,低于平均数的为负数,样本均值为0。表5的列 (1)为基准回归结果,列 (2)、 (3)为加入交互项的结果,数字基础设施的系数受共线性影响,显着性有所下降,但系数仍然为正,且两列的交互项结果均为正,这意味着当产业规模或人才供给高于平均数,产业规模越大或人才供给程度越高,数字基础设施对高技术产业创新的影响系数越高;当产业规模或人才供给低于平均数,产业规模越小或人才供给程度越低,数字基础设施对高技术产业创新的影响系数越低。即验证了之前的假说2与假说3结果的稳健性。

表5 交互项检验与稳健性分析结果

4 结 论本文在现有的理论基础与实证研究之上,基于2013~2020年我国30个省级的面板数据,通过门槛回归模型等计量手段,实证分析了数字基础设施对高技术产业创新绩效的 “虹吸效应”影响。实证结果表明:(1)数字基础设施对地区高技术产业的创新有显着促进效果;(2)当地区的产业规模以及在校大学生数量超过某一门槛值,数字基础设施对高技术产业创新的促进效果会大幅提升。这表明我国地区间的高技术产业存在着对生产要素的 “虹吸效应”,而数字基础设施建设会加剧这一现象。

针对数字基础设施建设和布局策略,结合以上研究,本文提出以下建议:(1)数字基础设施存在着巨大的远期效益,各地区仍应继续加强推动以数字基础设施为主的新型基础设施建设,继而促进产业结构转型升级和科学技术创新; (2)由于中国各地区在地理位置和资源禀赋上的差异,不同地区间投资政策倾向应当因地制宜。如产业规模具有优势且人才供给充足的地区,应当优先并重点加强科创相关数字基础设施建设和发展,进一步发挥自身优势,扩大产业规模效应,进而较快实现产业升级和科技进步;(3)对于产业规模相对较小且人才供给较为匮乏地区,由于 “虹吸效应”的存在,随着全国数字基础设施建设的稳步推进,生产要素将加速流入发达市场,落后地区的高技术产业创新能力将不可避免地被进一步压缩,因此政府在稳步推进新基建的同时,也要结合自身实际情况,关注其他民生相关数字基础设施的建设和完善,同时选择性地扶持传统优势产业,并避免资源的过度集中扎堆。