【摘要】本文辨析了企业组织层面追求净零排放的两种不同路线, 即个体净零路线和个体贡献集体净零路线。本文的研究表明, 两种路线在要求企业尽力实施碳减排和碳移除方面理念一致, 最大差别在于是否使用碳信用抵消碳足迹、 是否考虑解决方案的避免排放以及如何考虑价值链外的融资。本文认为, 企业的最佳实践应当是在追求个体净零排放的同时追求个体贡献集体净零排放, 可采取的气候行动关键步骤包括: 第一, 制定科学碳目标、 规划脱碳路径, 同时扎实开展碳核算; 第二, 努力减少企业自身和上下游价值链的碳排放; 第三, 有计划地使用高质量碳信用, 大胆追求个体碳中和直至个体净零排放; 第四, 开展超越自身价值链减排的气候行动, 包括努力转型为低碳或零碳解决方案的供应商以及为价值链外的高质量低碳项目提供融资; 第五, 对迈向净零排放的规划、 进展、 方法和参数以及重要绩效指标等进行定期披露, 以充分的透明度向社会资本和利益相关者展示自身的气候雄心, 同时助力《巴黎协定》国家自主贡献的达成。

【关键词】净零排放;碳中和;碳减排;避免排放;碳信用

【中图分类号】 F279 " " 【文献标识码】A " " "【文章编号】1004-0994(2025)02-0015-9

自《巴黎协定》签署以来, 在应对气候变化和全球变暖的过程中, 净零排放(net-zero emissions)的概念逐渐形成。2018年, 政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其发布的《全球升温1.5℃特别报告》中, 将净零排放定义为: 在特定的时间范围内, 人为向大气中排放的温室气体与人为从大气中移除的温室气体相平衡(IPCC,2018)。这份报告指出, 对《巴黎协定》签署国提交的温室气体减排国家自主贡献(NDCs)的汇总分析表明, 各国的承诺尚不足以将全球变暖限制在不超过工业革命前1.5°C的范围内(1.5℃控温情景意味着到2050年左右实现全球二氧化碳净零排放, 同时大幅减少非二氧化碳特别是甲烷的排放)(IPCC,2018)。而根据联合国2024年的报告, 仅在2014 ~ 2023年, 全球地表平均温度就比工业革命前上升了1.2℃。在2023年2月 ~ 2024年1月, 全球地表平均温度比工业革命前上升了1.5℃(UN,2024)。这些数据均表明, 《巴黎协定》的签署国必须展示出更大的气候雄心, 否则可能面临严峻的气候临界变化的惩罚。这显然需要负责任的多层次治理, 尤其是需要企业等非国家参与方的积极作为。

然而本文观察到, 近年来在净零排放理念向企业落地的过程中产生了明显的路线之争。一种路线主张个体净零, 认为企业应当努力减少自身排放, 包括减少上下游价值链排放, 直至剩下无法减少的残余排放①, 而后抵消残余排放实现个体净零排放; 另一种路线主张个体贡献集体净零, 认为任何时候企业都不能进行碳抵消, 企业能做的是为实现全球净零排放做贡献, 包括努力减少自身排放和上下游价值链排放、 通过解决方案帮助其他企业避免排放以及为价值链外的气候变化减缓项目或碳移除项目提供资金。本文通过对这两种路线的代表性标准进行梳理, 辨析其优劣并对企业的关键气候行动提出意见和建议。

一、 个体净零路线

奉行个体净零路线的代表性标准包括: 英国标准协会(BSI)于2011年发布(2014年修订)的公共可用规范(Publicly Available Specifications,PAS) 《碳中和承诺新标准》(PAS 2060)、 自然资本合作伙伴(Natural Capital Partners)于2002年发布(此后每年更新)的《碳中和规程》、 科学碳目标倡议组织(SBTi)于2021年发布(2024年最后一次修订)的《企业净零标准》、 国际标准化组织(ISO)于2023年发布的《气候变化管理——向净零转型 第一部分: 碳中和》(ISO 14068-1)等。其中, ISO 14068-1统御ISO 14060温室气体核算标准系列, 并将从2025年11月开始取代之前广泛应用的PAS 2060, 可视为截至目前个体净零路线的集大成者。本部分以ISO 14068-1为主, 结合SBTi《企业净零标准》对净零排放目标设定等的阐述, 梳理个体净零路线的主要思路。

ISO 14068-1首先对碳中和(carbon neutrality)进行界定, 提出可以在任何时点衡量特定对象(组织或产品, 下同)碳中和实现与否的公式: 碳足迹-碳信用=净额(简称“公式1”)。其中, 碳足迹=碳排放+碳移除②。碳排放是指向大气中排放的温室气体, 以吨二氧化碳当量(tCO2e)计量; 碳移除是指通过某种形式的温室气体汇(碳汇)从大气中移除的温室气体, 以tCO2e计量。碳信用是代表碳减排或碳移除增强的可交易的证书, 以tCO2e计量。碳减排是指两个时点之间或特定时点相对于基线的碳排放的减少, 碳移除增强是指两个时点之间或特定时点相对于基线的碳移除的增加。碳信用一般包括避免排放信用、 减排信用和移除信用三种类型③。所谓碳中和, 即公式1中的净额≤0的状态。值得注意的是, 公式1中的碳足迹不应包括作为碳信用转让的特定对象报告边界之内经核证的碳减排和碳移除增强, 而碳信用只应包括特定对象报告边界之外经核证的碳减排和碳移除增强, 以避免重复计算④。

以公式1为基础, ISO 14068-1提出企业为实现碳中和应遵循的行动层级: 首先是减少特定对象报告边界⑤内的碳排放。常见的碳减排行动包括改变能耗(包括提升效率、取消活动、建立更循环的商业模式等)、 应用新技术(如管道碳捕捉)、 使用替代品(如低碳材料、电力或燃料)等。ISO 14068-1要求企业在宣布实现碳中和之前必须计划、 实施并取得特定对象以绝对值或强度衡量的碳减排。其次是加强特定对象报告边界内的碳移除。常见的碳移除行动包括植树造林、 土壤碳固存、 生物质能碳捕集和封存(BECCS)、 碳捕集利用和封存(CCUS)等物理、 生物或化学过程。最后是使用碳信用抵消剩余碳足迹。ISO 14068-1要求企业只能使用其宣布碳中和的报告期之前不超过5年内核证的碳信用进行碳抵消, 用于抵消的碳信用应当在报告期结束后不迟于12个月内注销。另外, 在所有碳信用中, 只有代表已经发生的碳减排或已经发生的碳移除增强的碳信用(“事后碳信用”)才能用于宣布碳中和⑥。

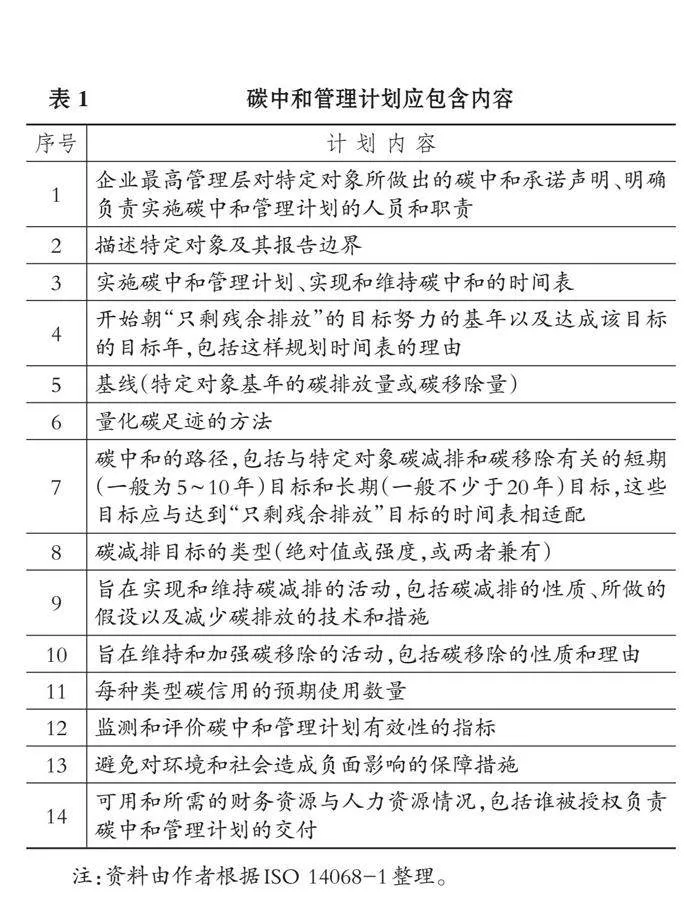

为循序渐进地推动碳中和行动, 企业应当制订碳中和管理计划。碳中和管理计划应当包含如表1所示的14项内容。

在上述14项内容中, 擘画碳中和路径是重中之重。SBTi在这方面给出了详细指导。SBTi在《企业净零标准》中要求企业从《巴黎协定》的1.5℃控温目标出发, 采用自上而下的方法(包括跨行业方法和特定行业方法)设定自身的长、 短期科学碳目标和减缓路径。按照SBTi(2024c)的观点, 短期碳目标(符合1.5℃路径的5 ~ 10年的减排目标)应当覆盖至少95%的范围1和范围2排放, 如果范围3排放占绝对排放量(范围1+范围2+范围3)的比例超过40%, 短期目标还应当覆盖至少2/3的范围3排放。长期碳目标(不迟于2050年将碳排放减少到符合1.5℃路径的残余排放水平)则应当覆盖至少95%的范围1和范围2排放以及90%的范围3排放。除电力、 林业、 土地利用和农业等少数几个行业外, 一般企业可选择跨行业方法脱碳。不论是短期科学碳目标还是长期科学碳目标, 设定的减排量中均不得包括使用碳信用。

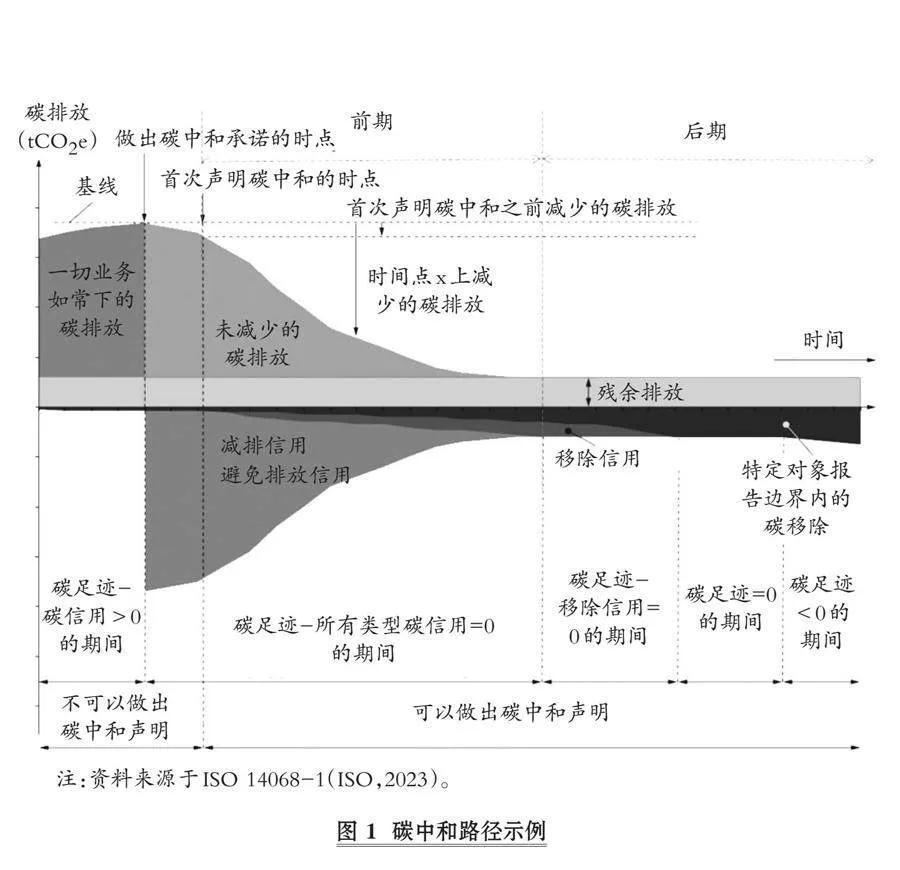

图1列示了一个碳中和路径。从图1可知, 企业的碳中和路径很可能不是线性的。当企业调整相关流程、 改变产品供应、 改进供应链或改变抵消机制时, 碳中和路径就可能发生变化, 量化表现为碳减排、 碳移除增强以及用以抵消的碳信用的变化。碳减排和碳移除增强若作为“自用”, 将减少企业自身的碳足迹。经核证为碳信用的碳减排和碳移除增强还可出售“他用”, 若作为“他用”, 将增加其他企业的碳信用。

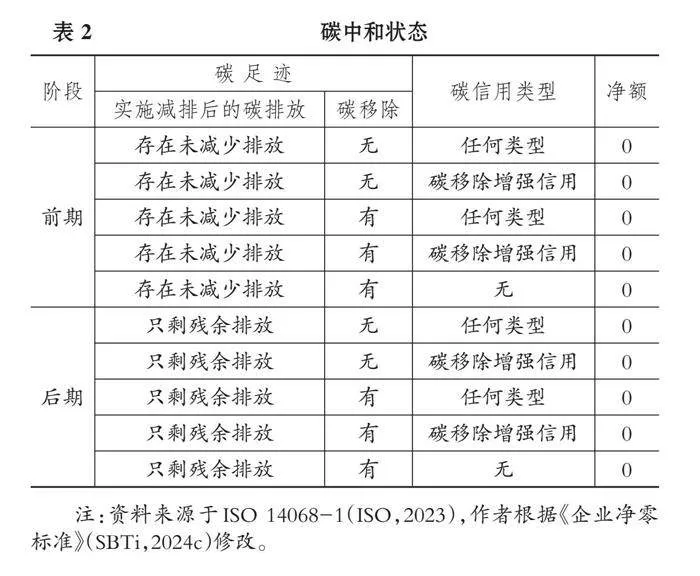

根据ISO 14068-1, 碳中和是一种时点状态, 而不同时点的碳中和状态并不相同。ISO 14068-1将碳中和状态大致分为前后两个阶段: 在前期, 碳排放没有减少, 企业使用各种类型的碳信用抵消碳足迹。但企业已经制订了碳中和管理计划并开始根据计划实施碳减排, 加强碳移除, 以减少特定对象报告边界内的碳足迹。到后期, 碳排放减少到只剩残余排放, 碳足迹逐渐被碳移除增强信用所抵消, 或者碳足迹已经为0或为负, 企业无需使用任何类型的碳信用抵消碳足迹。

表2按照前后期对碳中和状态进行了更细致的分类。ISO 14068-1认为表2最后一行的状态(碳排放减少到只剩残余排放, 且只使用碳移除使得碳足迹≤0, 而不使用任何类型碳信用的状态)才是IPCC定义的净零排放状态。这一观点与SBTi略有不同。SBTi在《企业净零标准》中将企业层面的净零排放定义为“将范围1、 范围2和范围3排放减少至0或者减少至符合1.5°C控温路径下全球或行业层面实现净零排放所要求的残余排放水平, 同时永久中和净零目标年的残余排放和此后释放到大气中的所有温室气体”的状态。根据这一定义, 表2后期阶段的状态都可称为净零排放。由此可见, SBTi(2024c)定义的企业净零排放状态比ISO(2023)略微宽松。但总体上, 在企业组织层面, 所谓净零排放应当是碳中和的高阶状态, 甚至是至善之境。

总体而言, 个体净零路线确立了对企业净零排放的量化判定, 强调科学碳目标和脱碳轨迹的制定与实施, 本文尤其赞赏ISO 14068-1对企业组织层面碳中和状态与净零排放状态的差异化界定, 这将带来至少如下两个方面的积极影响: 一是构建台阶式目标, 指导企业先追求碳中和, 再持续迭代碳中和的实现方式以达到并维持净零排放; 二是允许企业使用碳信用抵消碳足迹以实现碳中和, 这有助于活跃碳市场, 助力全球净零排放目标的实现。但个体净零路线也存在一些为人诟病之处: 一是个体净零的结果可能掩盖个体净零的不同状态。由表2可知, 同样是净额为零, 不同企业甚至同一企业不同时期的净零状态可能迥然不同。换言之, 如果只关注结果, 企业迥异的行动差异将消失在净零这个结果背后, 良莠莫辨。二是个体净零的量化公式意味着碳足迹与碳信用之间可能存在零和博弈。按照公式1, 对应于每一单位碳信用的是同等单位的碳足迹, 这会引发利益相关者对企业“光买不减”的担忧, SBTi(2024c)也因此将碳信用的用途限定为中和残余排放以及为价值链之外的减缓提供融资。三是近年来全球自愿碳市场在不同程度上面临“漂绿”的指控, 企业参与的热情降低, 一些大企业如谷歌、 汇丰银行等纷纷重新评估自己的战略和承诺, 甚至放弃或极大减少使用碳信用, 转而专注于自身减排(彭博社,2024)。

此外, 由于ISO 14068-1尚未实施, 根据之前的个体净零路线相关标准(如PAS 2060)提出净零排放目标甚至宣布实现净零排放的企业还普遍存在如下问题: 一是目标涵盖范围差异大。如一些企业的净零排放目标并未涵盖全部排放范围⑦, 有的甚至没有涵盖价值链中最重要的排放, 如许多商业银行不核算融资排放(黄世忠和叶丰滢,2024)。二是缺乏科学基础。如一些企业没有制定科学碳目标、 规划脱碳路径, 更未对目标及其进展进行第三方鉴证。三是气候雄心低迷。如一些企业完全不实施碳减排而是依赖购买各种碳信用进行碳抵消试图算出净零, 还有一些企业对是否使用碳信用、 在多大程度上使用碳信用、 使用什么性质的碳信用以及以何种对价使用碳信用等问题根本不做研究和规划(NZI,2020;WBCSD和NZI,2023)。

二、 个体贡献集体净零路线

个体贡献集体净零路线最早由法国可持续发展与国际关系研究所(IDDRI)在2018年发布的《碳中和的全球挑战》中提出, 代表性标准是净零倡议(Net-Zero Initiative,NZI)于2020年发布(2021年更新)的《净零倡议框架》(简称“NZI框架”)。此外, 《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)秘书处发起的“即刻气候中和”(Climate Neutral Now)倡议提出的衡量、 减碳、 贡献“三步曲”, 使命创新倡议(Mission Innovation)于2020年提出的使命创新矩阵等从本质上都秉持类似的观点。本部分以NZI框架为主, 梳理个体贡献集体净零路线的主要思路。

NZI框架建立在五大原则之上: 一是碳中和或净零仅指全球、 国家或地区碳排放被碳移除平衡的状态, 不适用于企业组织; 二是企业组织所能做的是对实现全球净零排放的路径做贡献; 三是严格区分并单独核算碳排放和碳移除; 四是企业为全球净零排放做贡献包括提供低碳解决方案(通常指产品或服务)帮助其他企业避免排放(avoided emissions), 避免排放是指采用解决方案时发生或将要发生的温室气体排放量与没有采用该解决方案时(参考情景)可能发生的温室气体排放量之间的差额(WBCSD和NZI,2023); 五是为低碳项目提供融资可以触发避免排放或碳移除增强, 但它们不可以用来抵消企业的运营排放, 企业应单独计算提供融资的低碳项目的避免排放和碳移除增强⑧。

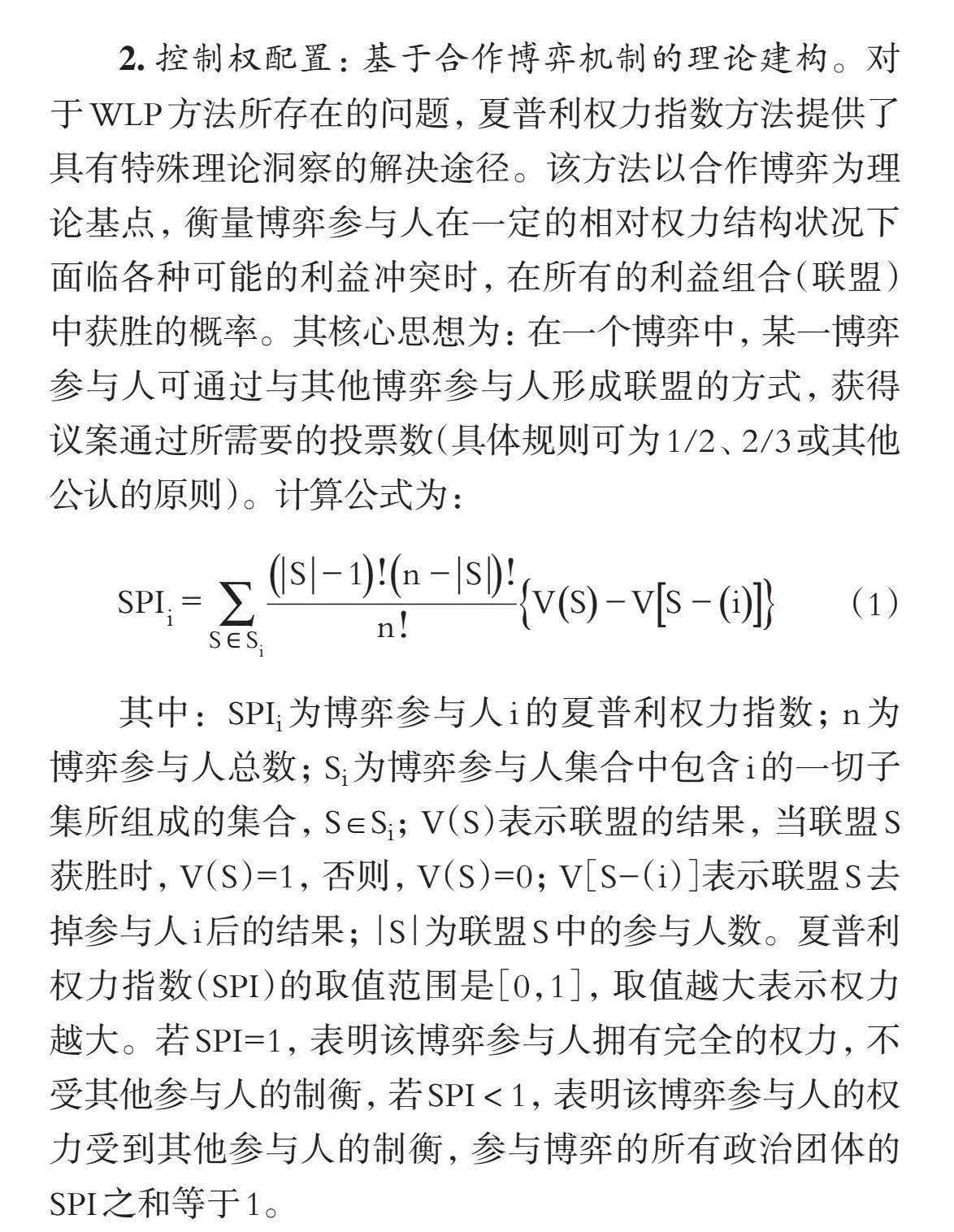

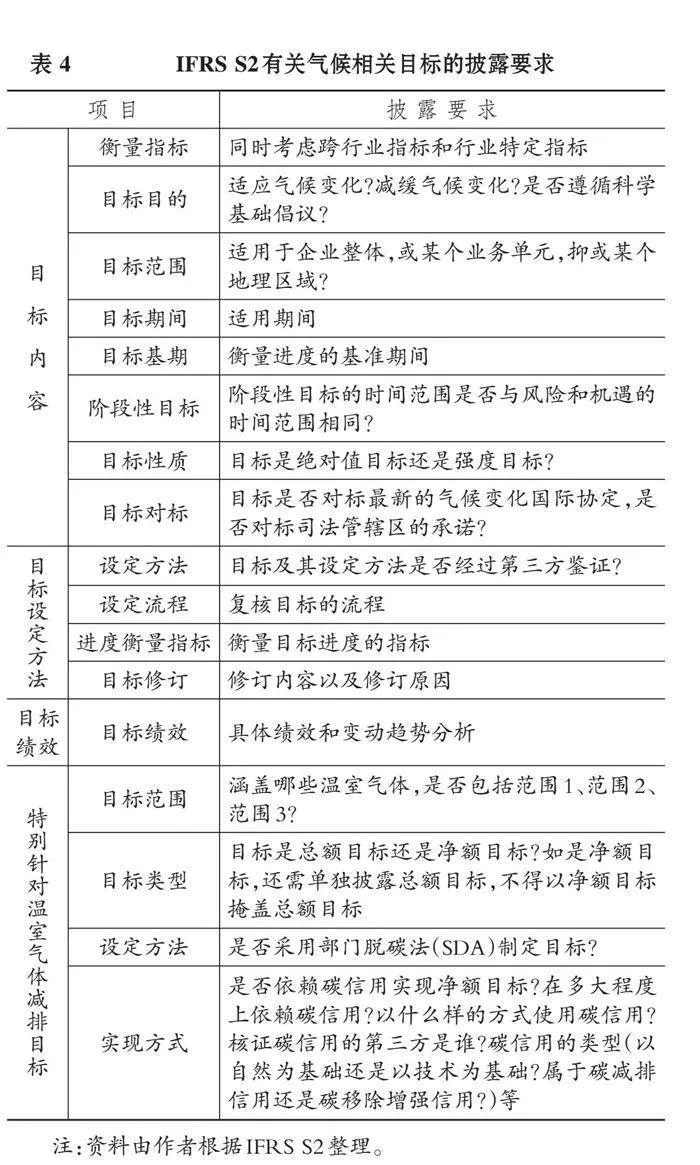

以上述五大原则为基础, NZI框架提出NZI矩阵(如表3所示)。NZI矩阵首先从实现全球净零排放的目标出发分离出两大努力方向(减少全球碳排放、 增加全球碳移除), 进而以这两大努力方向为起点往下分解形成企业的三类行动(NZI三支柱), 这三类行动都包含价值链内的行动和价值链外的行动。

1. 支柱A行动。价值链内的支柱A行动是指减少企业所在价值链的直接排放(范围1排放)、 能源相关的间接排放(范围2排放)以及其他间接排放(范围3排放)的行动。支柱A行动还可以超越价值链。如企业处置高排放资产时, 该资产相关排放将迅速从企业价值链内消失(不再属于企业的范围1、 范围2或范围3排放)。但若企业处置资产的行动是为了套利, 则这些排放仅仅是从价值链之内转移到了价值链之外; 而若企业处置资产的行动实现了高排放资产的关停, 则这些排放将彻底终止。后者即属于超越价值链的支柱A行动。

NZI(2020)建议企业核算并披露范围1排放、 范围2排放、 范围3排放这三个指标, 以评估价值链内支柱A行动的绩效, 核算并披露“近x年处置资产的直接排放”这一指标, 以评估超越价值链的支柱A行动的绩效。

2. 支柱B行动。价值链内的支柱B行动是指通过解决方案减少所在价值链其他企业碳排放的行动, 具体又包括三类: 第一类产生经核证为碳信用的额外的避免排放。企业解决方案的避免排放系根据公认的国家或国际标准计算并已核证为碳信用(可认为该避免排放具备额外性、真实性、可验证性和永久性), 可以在自愿碳市场交易。第二类产生无法核证为碳信用但经认证的非额外的避免排放。企业解决方案的避免排放系根据公认的国家或国际标准计算(可认为该避免排放具备真实性、可验证性和永久性), 相关产品或服务甚至因此得到低碳标签的认证, 但因其不具备财务额外性而不满足碳信用的核证条件, 无法货币化其影响。第三类产生可验证的避免排放。企业解决方案的避免排放并非根据公认的国家或国际标准计算, 或目前公认的国家或国际标准尚不存在该种解决方案避免排放的计算方法, 但有第三方机构能够提供稳健且透明的计算方法。

支柱B行动也可以超越价值链。超越价值链的支柱B行动是指为价值链外的气候变化减缓项目提供资金, 具体又包括两类: 第一类是在自愿碳市场买入碳信用(与支柱B行动相关的碳信用包括避免排放信用和减排信用)并注销。碳信用是相关低碳项目具有稳健性最好的证明, 买入后注销则是对《巴黎协定》目标做出切实的财务贡献。第二类是直接为气候变化减缓项目提供资金。比如: 向减缓项目购买减排单元并注销、 直接为减缓项目提供融资并按照合理方法确认归属于其的避免排放、 签订合约购买碳密度低于企业所在国家或地区的能源、 购买绿色债券、 购买节能证书等。

NZI(2020)建议企业核算并披露解决方案的避免排放, 以评估价值链内支柱B行动的绩效, 核算并披露提供融资项目的避免排放, 以评估超越价值链的支柱B行动的绩效。考虑到不同类别行动产生的避免排放计算值的稳健性不尽相同(价值链内行动产生的避免排放中第一类行动的计算值最稳健、 第二类行动次之、 第三类行动再次之; 超越价值链行动产生的避免排放中也是第一类行动的计算值最稳健, 第二类行动计算值的稳健性视项目是否获得国际或国家标准认证以及是否经过第三方鉴证而参差不齐), NZI(2020)提出企业在核算并报告避免排放时, 可以尝试对价值链内外不同类别行动产生的稳健程度不同的计算值赋权重后相加(稳健性越低的计算值被赋予越多的“折扣”), 以此激励企业采取稳健程度更高的避免排放行动, 追求价值链内外避免排放总额的最大化。

3. 支柱C行动。价值链内的支柱C行动是指对企业所在价值链实施碳移除的行动, 包括直接移除(范围1排放移除)和间接移除(范围3排放移除)。支柱C行动也可以超越价值链。超越价值链的支柱C行动是指为价值链外的碳移除项目提供资金, 具体又包括两类: 一是在自愿碳市场购买移除信用并注销, 此类行动类似于支柱B超越价值链行动的第一类; 二是直接向碳移除项目提供资金, 此类行动类似于支柱B超越价值链行动的第二类。

NZI(2020)建议企业核算并披露范围1排放移除、 范围2排放移除、 范围3排放移除这三个指标, 以评估价值链内支柱C行动的绩效, 核算并披露提供融资项目的碳移除增强, 以评估超越价值链的支柱C行动的绩效。另外, 考虑到超越价值链的两类行动产生的碳移除增强计算值的稳健性不同(第一类行动的计算值最稳健, 第二类行动计算值的稳健性视项目是否获得国际或国家标准认证以及是否经过第三方鉴证而参差不齐), NZI(2020)提出企业在核算并报告超越价值链的碳移除增强时, 可以尝试对两类行动产生的稳健程度不同的计算值赋权重后相加(稳健性越低的计算值被赋予越多的“折扣”), 以此激励企业采取更稳健的方式最大化碳移除总额。

上述三类行动彼此独立、 不可相互替代, 行动成果也各自独立列示。在NZI矩阵的基础上, NZI框架还对企业明确三类行动(尤其是支柱B和支柱C行动⑨)的目标和路径提出了建议, 这些建议大致可分为: 对标同行, 对标范围1、 范围2和范围3排放总量(或总金额), 对标价值链内脱碳路径, 以及对标本地、 国家或全球的脱碳路径等。

总体而言, 个体贡献集体净零路线将企业视为全球和国家或地区实现净零排放目标的集成系统的一分子, 而非只追求在自身层面实现净零排放目标的单独个体(NZI,2020;WBCSD和NZI,2023), 以此划出三条泾渭分明的贡献路径。本文认为这一路线的最大优点在于承认企业解决方案产生的避免排放及其重要性, 这为一部分在传统报告框架下碳减排困难的企业正名。比如, 一家快速成长的电动汽车生产企业, 如果其每次销售都促成低排放电车对高排放油车的替代, 毫无疑问其产品帮助客户避免了排放。但该电动汽车生产企业自身的排放(包括范围1、 范围2和范围3排放)并不一定就此降低, 相反, 随着市场份额的扩大, 其自身的排放还可能随营业收入成比例地增加。而仅从企业自身的碳报告很难看到其通过产品或服务的避免排放对全球净零排放目标所做的积极贡献。

当然, 个体贡献集体净零路线最突出的问题也与解决方案的避免排放有关。迄今为止, 避免排放的核算缺乏统一的标准。世界资源研究所(WRI)于2019年发布的《估算和报告产品的比较排放影响》(WRI,2019)以及WBCSD和NZI于2023年发布的《避免排放指南》是为数不多的规范避免排放核算标准中知名度较高的两个。但即便企业根据这些标准开展核算, 还是存在如下难题: 一是核算复杂程度高, 主要数据可获取性低。在组织层面, 企业可能需要核算多种解决方案的避免排放, 核算工作量大、 复杂程度高, 而且大部分解决方案难以获取解决方案情景和参考情景的主要数据, 数据质量差异大。比如前述电动汽车生产企业在核算年销售电车的避免排放时, 最科学的算法是以销售的每一辆电车作为解决方案情景, 以每一个消费者之前的交通方式作为参考情景。如果消费者之前使用的是高排放的油车, 则销售行为会产生较多的避免排放; 但如果消费者之前主要依靠公共交通出行, 则销售行为反而增加了排放。但实务中, 企业通常做不到以每一辆电车作为解决方案情景, 更做不到以每一个消费者之前的交通方式作为参考情景, 尤其是标准化参考情景的缺失, 有时甚至会挑战避免排放核算结果的真实性和环境额外性。二是解决方案的避免排放从结果来看包括两种类型, 一种导致绝对排放水平下降, 另一种没有导致绝对排放水平下降, 但与参考情景相比, 导致较小的绝对排放水平的提高, 而后者理论上对实现全球净零排放的目标没有贡献。

除上述外, 个体贡献集体净零路线没能解决的另外一个关键问题是, 企业作为盈利主体在应对气候变化的过程中应当如何在三条贡献路径之间分配自身有限的资源, 必要时如何权衡取舍。

三、 两种路线辨析与建议

总体上, 个体净零路线和个体贡献集体净零路线都关注企业自身包括上下游价值链的碳减排, 以及企业自身包括上下游价值链的碳移除, 两种路线最大的差别在于如下三个方面:

1. 碳信用能否抵扣碳足迹。个体净零路线允许企业使用碳信用抵消碳足迹以实现净额目标, 但个体贡献集体净零路线不允许。本文认为, 允许企业使用碳信用抵消碳足迹可以让企业更快速地达成碳中和乃至净零排放的目标从而获得正向激励, 包括得到社会资本和其他利益相关者的认可。另外, 由于在初始阶段企业难免较多地依赖购买碳信用实现净额目标, 其自发需求也有助于活跃碳市场, 借助金融的力量推动国家或地区乃至全球净零排放目标的实现。至于个体净零路线自身客观存在的问题, 如忽视净额状态差异、 碳足迹和碳信用之间可能的零和博弈等⑩, 本文提出如下对策:

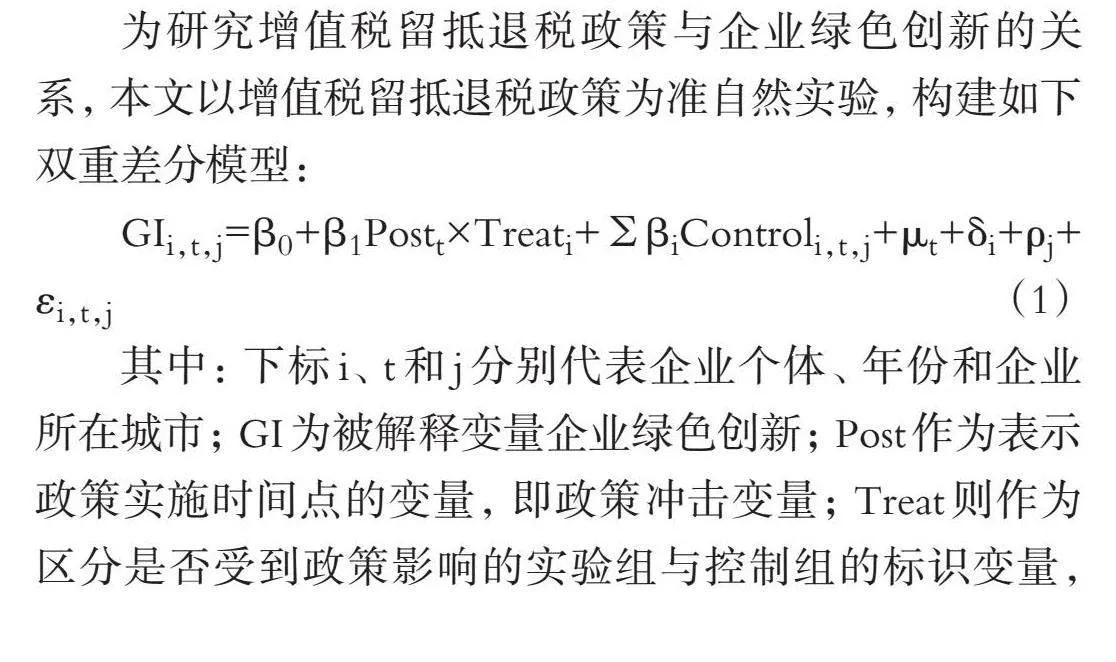

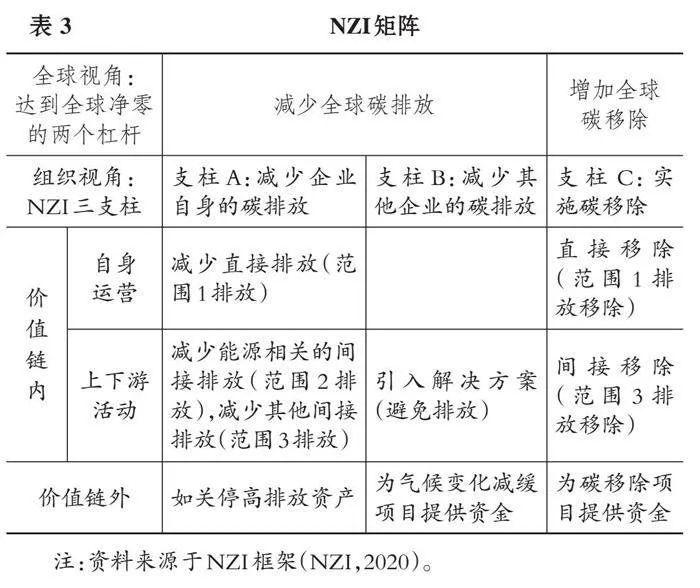

首先, 建议企业负责任地制定科学碳目标、 擘画脱碳路径⑪并详细披露, 重拾“碳中和”一词正确的雄心水平。有关个体净零路线的批评折射出利益相关者对企业重净额而轻总额(忽略自身包括上下游价值链减排)的担忧, 解决之道应当是要求企业制定总额目标并依此规划脱碳路径。如SBTi倡导的科学碳目标, 在跨行业路径下, 长、 短期碳目标全部直指绝对排放量的减少, 属于总额目标⑫。企业在按照总额目标建立科学脱碳路径的基础上, 可以设立净额目标, 包括碳信用的使用规划, 大胆追求碳中和直至个体净零。如此便可破解碳足迹和碳信用之间潜在的零和博弈问题。本文注意到, 2023年6月国际可持续发展准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)在“指标与目标”要素中对气候相关目标提出了详细的披露要求, 尤其是针对温室气体减排目标, 要求企业披露目标的范围、 类型、 设定方法和实现方式, 使用碳信用实现净额目标的, 还应当描述碳信用的具体使用计划(具体见表4)。虽然作为披露准则IFRS S2无法要求企业必须基于科学基础设定气候相关目标, 以及对标最新的气候变化国际协定和所在司法管辖区的承诺设定气候相关目标, 但强制披露配合第三方鉴证仍可倒逼企业行动起来。可以预见, IFRS S2一旦付诸实施, 不同雄心水平的气候相关目标(尤其是温室气体减排目标)和目标进展将完整地展示在财务报告主要使用者(投资者、 贷款人和其他借款人)面前, 这将带来至少如下两个方面的潜在影响: 一是引导社会资本流向气候目标科学、 气候雄心卓著、 气候绩效突出的环境友好型企业; 二是引导行业监管根据本行业信息披露的实际情况制定必要的监管规则。在透明且对称的信息披露面前, 在监管约束和声誉机制的加持下, 当前气候信息披露领域的“劣币驱逐良币”现象有望得到遏制, 看齐先行者、 有序低碳转型将成为必由之路。

其次, 建议企业建立收集、 验证、 分析和利用碳数据的底层信息系统, 如实披露重要的总额指标。在设置科学碳目标和规划脱碳路径的基础上, 企业需要对碳排放相关指标(范围1排放、范围2排放、范围3排放)进行明细披露并提供前后期比较数据, IFRS S2在“指标与目标”要素中要求企业披露的气候相关指标中最重要的就是这三个范围的排放。另外, 对于明确设置了净额目标旨在追求碳中和的企业, 还应当明细披露公式1中的碳移除相关指标(如果有,应具体披露范围1排放移除、范围2排放移除、范围3排放移除)和用以抵消的碳信用相关情况(如果有), 并提供前后期比较数据。IFRS S2在“指标与目标”要素中要求企业披露的气候相关目标中也包括碳信用的使用计划(见表4), IFRS S2还提出如果其他与购买的碳信用有关的信息能够帮助使用者更好地了解温室气体减排目标, 也可以披露。详细披露碳排放相关指标、 碳移除相关指标以及用以抵消的碳信用相关情况可以揭示公式1所有参数的总额和总额变动, 不仅不会使净额结果掩盖总额, 配合其他披露还能帮助使用者了解企业当前所处的具体阶段和状态。当然, 为避免使用者对碳信用与碳排放和碳移除之间的关系做出不恰当的交叉解读, 企业最好在气候相关目标有关的内容中披露购买并注销的碳信用的情况, 在气候相关指标有关的内容中披露碳排放和碳移除相关指标。

2. 是否考虑解决方案的避免排放。个体贡献集体净零路线要求企业核算并披露解决方案的避免排放, 而个体净零路线没有此要求⑬。本文认为, 解决方案的避免排放能够反映企业经营的环境外部性, 是重要的气候相关信息。核算并披露解决方案的避免排放有助于社会资本和其他利益相关者借此甄别核心业务旨在帮助其他企业避免排放的企业, 这样的企业能够在新产品研发和相关经营决策中考虑排放影响, 其自身具备足够的韧性应对转型风险, 同时也可为社会经济低碳转型赋能。但避免排放确实是完全不同于碳足迹的另外一个概念, 与碳足迹有关内容(包括碳排放和碳移除)分开披露、 单独解读实属必要。至于客观存在的缺乏统一的核算标准、 核算复杂程度高、 主要数据不易获取以及对全球净零排放的总目标影响不确定等问题, 本文提出如下对策:

第一, 在统一的核算标准出现之前, 建议企业学习并参考现有的避免排放核算标准, 尝试开展避免排放的核算和报告。目前世界范围内比较有代表性的核算标准是WBCSD和NZI于2023年发布的《避免排放指南》。该指南建立在WRI于2019年发布的《估算和报告产品的比较排放影响》、 国际生命周期评估杂志(ILCAJ)于2015年发布的《评估产品对避免温室气体排放贡献的指南》、 国际化学品协会理事会(ICLA)和WBCSD化学组于2013年发布的《解决避免排放挑战》、 使命创新倡仪于2020年发布的《避免排放框架》以及NZI于2022年发布的《净零倡议—支柱B指南(评估并利用避免排放)》等标准的基础上, 是目前有关解决方案避免排放核算标准的集大成者。需要提醒企业注意的是, 《避免排放指南》设置了企业核算并报告避免排放的前提条件(“三重门”), 其中“第一重门”就包括三大要素: 一是企业已经制定并对外宣布与最近的气候科学相契合的气候战略; 二是企业能够提供稳健的碳足迹核算; 三是企业已经制定科学碳目标(涵盖范围1、 范围2和范围3排放)并定期披露目标进展。这意味着制定气候战略、 核算碳足迹、 制定碳目标是核算避免排放的前提和基础, 企业不可以核算避免排放为借口忽略上述三要素。

第二, 针对潜在的核算复杂性问题, 建议企业: 一是对计算过程进行详细披露。NZI矩阵对于解决方案避免排放(支柱B价值链内行动)的分类体系过于复杂, 《避免排放指南》并未采纳, 而是要求企业除了披露计算结果, 还应当描述解决方案情景和参考情景并披露二者的排放量, 本文认为这种方式较为可取, 可以以增加过程透明度的方式增强计算结果的稳健性。二是增加财务影响的披露。IFRS S2在“战略”要素中要求企业“基于管理气候相关风险和机遇的战略, 预计其财务状况、 经营成果和现金流量在短期、 中期和长期将如何变化”。在预计财务状况影响时, 企业应当考虑“主体的投资和处置计划(如资本性支出计划、 重大收购和剥离、 合营企业、 业务转型、 创新、 新业务领域和资产报废), 包括主体尚未签订合同的计划”。在预计经营成果影响时, 企业应当考虑“顺应低碳经济带来的产品和服务收入的增加”(ISSB,2023)。从上述规定看, 产生避免排放的解决方案的销售收入属于应对气候相关风险的财务影响, 理当披露, 《避免排放指南》要求企业披露解决方案销售收入占总体销售收入的比例, 本文完全赞同, 建议企业参考。此外, 企业为研发产生避免排放的低碳产品或服务发生的研发支出及其他相关资本性投入或支出, 也可以披露。披露产生避免排放的解决方案的财务影响可以使企业的气候行动即刻可见, 最重要的是, 可以帮助使用者从企业的收入、 支出和投入中将产生气候贡献的部分与其他部分分离开来, 以明确的财务结果增强避免排放信息披露的相关性⑭。

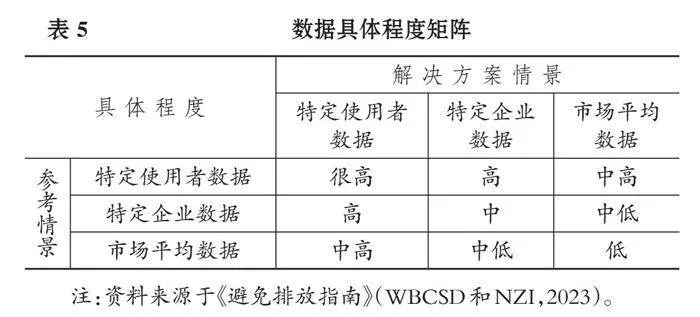

第三, 针对计算过程的数据质量问题, 建议企业参考《避免排放指南》披露数据具体程度矩阵。《避免排放指南》将企业计算过程使用的数据分为特定使用者数据、 特定企业数据和市场平均数据三类, 具体程度依次递减。如果解决方案情景和参考情景都使用的是特定使用者数据, 则计算结果具体程度最高; 如果解决方案和参考情景都使用市场平均数据, 则计算结果具体程度最低。数据具体程度矩阵如表5所示。

第四, 针对计算值对全球净零排放的总目标影响不确定的问题, 建议企业分为“导致绝对排放水平下降的避免排放”和“导致绝对排放水平较小提升的避免排放”两类明细披露, 或标注前者的比例以明确核算结果中真正对全球净零排放目标有贡献的部分。

第五, 鉴于解决方案避免排放核算客观上的复杂性和不确定性, 建议企业对有关解决方案避免排放的信息披露实施第三方鉴证。

3. 如何考虑价值链之外的融资。理论上, 企业可以根据需要为价值链内外的各种气候变化减缓项目或碳移除项目提供资金。其中, 价值链内的融资有助于减少企业自身排放, 包括上下游价值链排放, 融资绩效体现在企业的期间碳报告中, 价值链外的融资则全然隐身于碳报告之外。个体净零路线只要求企业考虑并规划以实现净额目标为目的而使用的碳信用, 个体贡献集体净零路线则对价值链外的各类融资进行通盘考虑, 但也认为碳信用的稳健性最高。为最大化避免排放或碳移除增强, 企业应当更多地投资于稳健性高的价值链外融资项目。考虑到日益迫近的气候危机和截至目前气候行动的普遍滞后性, 企业为价值链外的气候变化减缓项目或碳移除项目提供融资的必要性和重要性毋庸置疑。但现实中, 不同行业、 不同规模、 不同性质、 不同盈利水平企业的支付意愿和支付能力明显不同(SBTi,2024b), 因此本文认为, 在现阶段, 只要企业在力所能及的范围内开展价值链外融资都是值得肯定和提倡的。在实际操作过程中, 企业面临的主要问题有二: 一是如何决策价值链外的融资活动; 二是如何识别并投资于高质量的低碳项目。针对这两个问题, 本文建议如下:

(1) 建议企业科学规划价值链外的融资活动。2024年2月, SBTi发布《超越: SBTi价值链以外减缓(BVCM)的设计和实施报告》(简称“BVCM报告”)。这份报告提出了价值链外融资的两大目标: 一是实现更多的短期减缓成果, 以在21世纪20年代中期实现全球排放达峰, 在2030年实现全球排放量减半; 二是推动更多的资金用于扩大初创期的气候解决方案的规模, 通过各种活动确保在21世纪中叶实现全球净零排放所需的系统性转型。为实现上述目标, BVCM报告提出了企业在规划价值链外融资活动时应当考虑的四个方面的因素(四大原则): 一是规模, 项目组合应最大限度地提高减缓效果; 二是财务需求, 应聚焦那些资金不足的减缓项目, 如那些由于投资回报有限、 回报期较长或投资风险较高等原因亟需进行优惠融资或非债务融资的减缓项目; 三是共同利益, 所投项目应能支撑联合国可持续发展目标(SDGs); 四是气候正义, 所投项目最好有助于解决不平等问题, 如那些在低收入、 环境更脆弱的国家或地区的减缓项目, 或支持弱势群体、 边缘群体的减缓项目等⑮。

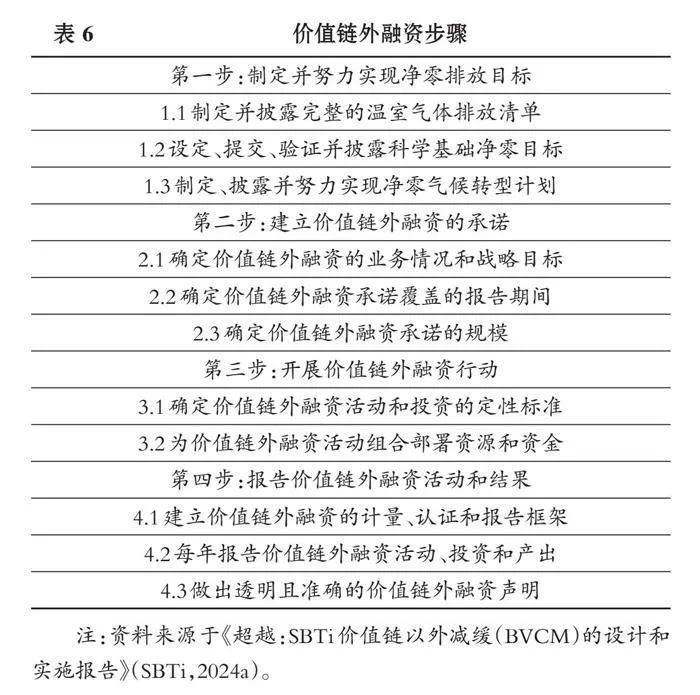

BVCM报告还对企业价值链外融资的设计、 实施和报告提出了明确的步骤(如表6所示), 并建议企业周期性地开展这些步骤。值得一提的是, 与前述《避免排放指南》类似, 表6四个步骤中的第一步也是要求企业核算碳足迹、 制定碳目标并开展脱碳行动, 这意味着这些行动是设计、 实施、 报告价值链外融资的前提和基础。

(2) 建议企业合理规划价值链外的融资规模。在价值链外融资规模的确定上, BVCM报告提供了四种方法: 方法一是遵循污染者支付原则⑯, 企业按事前确定的科学基础碳价乘以特定期间(比如一年或承诺期)内的未减少排放决定用于价值链外融资的财务预算; 方法二是遵循“吨对吨”原则, 企业按购买时的价格(如果购买的是碳信用, 就是购买时点碳市场的碳价格)与特定期间(比如某一年或某一年以来)内一定比例的未减少排放(该比例取决于企业的支付意愿或支付能力)的乘积决定用于价值链外融资的财务预算; 方法三是遵循“资金对吨”原则, 企业按事前确定的碳价格(最佳为科学基础碳价)与特定期间(比如某一年或某一年以来)内的未减少排放的乘积决定用于价值链外融资的财务预算; 方法四是遵循“资金对资金”原则, 企业按每年收入或利润的一定比例(该比例取决于企业的支付意愿或支付能力)决定用于价值链外融资的财务预算⑰。这四种方法中, 前三种全部锚定碳足迹中的未减少排放, 尤其适用于追求个体净零排放或设定有其他净额排放目标的企业。此外, 不论采用哪一种方法确定融资规模, 根据IFRS S2“指标与目标”要素中气候相关指标内部碳定价的披露要求, 企业都应当对使用的碳价格进行披露并加以解释。

(3) 建议企业构建价值链外融资的质量标准。在所有的价值链外融资中, 碳信用被认为具有最好的稳健性(NZI,2020), 但难以抑制的“漂绿”仍然导致近年来人们对碳信用和自愿碳市场的信任度不断下降, 若想修复, 需要市场端和企业端共同努力。2024年11月《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29)的重要成果之一即《巴黎协定》6.4条的落地(包括配套的方法学和碳移除活动要求), 全球碳市场即将启动, 这为自愿碳市场的自我纠偏带来了一次难得的契机。与此同时, 对高质量可靠碳信用的甄别则是企业自身的课题。ISO 14068-1对计划使用碳信用实现碳中和的企业提出了碳信用五大标准: 一是具有真实性, 由真实的避免排放、 碳减排或碳移除增强产生; 二是具有额外性, 如有稳健评估表明特定碳信用计划产生了避免排放; 三是具有可计量性, 根据经批准的碳信用计划方法论计算基线碳排放量或碳移除量, 同时保守估算碳减排量或碳移除增强量; 四是具有永久性, 或由有充分保障的碳信用计划(能确保将逆转风险降至最低的碳信用计划)签发; 五是经过核证。ISO 14068-1还反向对产出碳信用的碳信用计划提出要求, 以此双向确保用于抵消目的的碳信用的高质量。BVCM报告也要求企业建立最低质量标准以确保购买的碳信用符合额外性、 永久性, 避免泄露和重复计算, 同时企业还应建立保护原则, 确保价值链外的融资活动不会对人权、 核心劳工权等11项社会议题, 自然栖息地保护、 生物多样性保护等5项环境议题造成负面影响。

(4) 建议企业分类报告并定期开展鉴证。企业应当单独报告价值链外的融资情况, 具体可参考NZI矩阵的分类披露法, 将价值链外的融资区分为碳信用融资(具体披露碳信用类型)和非碳信用融资(具体披露低碳项目内容)进行明细披露。此外, BVCM报告建议企业聘请独立的第三方评估价值链外融资项目的数据收集、 管理和报告流程, 包括项目干预措施的准确性和完整性, 以对项目绩效发表鉴证意见。对于有认证准则的价值链外融资, 企业应当按照相关认证准则开展价值链外融资, 第三方则依据这些准则开展鉴证; 对于缺乏认证准则的价值链外融资, 企业应当事前制定并披露具体绩效指标, 照此开展活动, 后聘请独立第三方按照这些指标开展鉴证。

四、 总结

气候科学已经明确全球净零排放目标的实现需要更多、 更主动的气候行动, 这反向对市场微观主体企业构成重大转型风险, 包括政策风险、 市场风险和声誉风险。为应对上述风险, 企业应当积极采取行动。本文辨析了企业组织层面追求净零排放的两种不同路线, 包括个体净零路线和个体贡献集体净零路线。本文的研究表明, 两种路线各有优劣, 为实现《巴黎协定》和“双碳”目标, 有效应对全球气候变化问题, 企业的最佳实践应当是在追求个体净零的同时追求个体贡献集体净零。企业可采取的气候行动步骤如下: 第一, 制定科学碳目标、 规划脱碳路径, 同时扎实开展碳核算(覆盖报告边界内所有范围的排放)。第二, 按照既定目标与路径减少企业自身和上下游价值链的碳排放, 包括有针对性地开展基于自然或基于技术的碳移除。第三, 在按照既定目标与路径开展气候行动并取得减排成效的基础上, 可以有计划地使用高质量碳信用, 大胆追求个体碳中和直至个体净零排放。第四, 量力开展超越自身价值链减排的气候行动, 包括努力转型为低碳或零碳解决方案的提供商以及为价值链外的高质量气候变化减缓项目或碳移除项目提供融资。前者以核算和披露解决方案的避免排放为前提, 后者以购买并注销高质量碳信用为主, 需要企业结合自身业务和战略科学规划、 实施并报告。第五, 企业应当对迈向净零排放的规划、 进展、 方法和参数以及重要绩效指标等进行定期披露, 以充分的透明度向社会资本和利益相关者展示自身的气候雄心, 同时助力《巴黎协定》NDCs的达成。

【 注 释 】

① 残余排放(residual emissions)是指在实施所有技术和经济上可行的措施后特定对象碳足迹内剩余的碳排放。随着技术进步和经济变化,相对于未减少排放(unabated emissions,指在企业采取温室气体减排行动后特定对象报告边界内剩余的尚未减少的温室气体排放),残余排放的阈值会发生变化。残余排放的例子包括:工业过程排放(如水泥生产、铝冶炼、钢铁/金属生产);紧急情况下的排放(如火灾、设施故障);基础设施限制(如不可用的充电基础设施);技术限制(如无法防止土壤排放一氧化二氮);经济限制(如负担不起移动车辆上的碳捕获技术)等。

② ISO 14068-1对碳足迹的构成采用加法表达式,但实际上加数之一的碳移除是负数,因此本文认为采用“碳足迹=碳排放-碳移除”的减法表达式更加符合逻辑。

③ 前两者来自特定对象报告边界之外的碳减排,包括实际碳减排和避免排放,算法不同;后者来自特定对象报告边界之外的碳移除增强。

④ 这一计算要求与《巴黎协定》提出的“一个减排指标只能用于一个NDC目的,以确保减排量不会被重复计算”的理念保持一致。

⑤ ISO所称报告边界类似于《温室气体规程》(GHG Protocol)所称经营边界,包括范围1、范围2和范围3排放。

⑥ 避免排放信用不属于事后碳信用。

⑦ 按照PAS 2060,似乎只要证明“测量所有来源的排放在技术或经济上不可能”就可以不涵盖某些排放。

⑧ 此处NZI框架的表述是不完整的,为低碳项目提供融资可以触发避免排放、碳减排、碳移除增强,因此碳信用包括避免排放信用、减排信用和移除信用。

⑨ 支柱A行动的路径SBTi等已有明确规定。

⑩ 自愿碳市场的“漂绿”不属于个体净零路线自身的问题。

⑪ 从标准制定的角度来看,SBTi等在科学碳目标的制定方面已经发布了成熟的成果,可供有关部门制定企业脱碳指南时参考。

⑫ 少数适用行业特定路径的行业,允许设置强度目标,但也要符合1.5℃控温路径。

⑬ ISO 14068-1承认解决方案的避免排放在企业战略制定和支撑全球净零排放目标实现方面的作用,但明确将其排斥在个体净零路线之外。SBTi的《企业净零标准》也类似,明确避免排放不计入企业的科学碳目标,并应当与温室气体清单分开报告。

⑭ 但若只披露财务影响,则无法直观展现避免排放的碳减排效应,而后者对实现全球净零排放的目标才是有用的,所以财务影响披露不能抵免避免排放的核算和报告。

⑮ 2024年6月WBCSD和贝恩公司联合发布《自愿碳信用组合设计指南》,对如何设计高质量碳信用投资组合给出了更为详尽的两阶段法。

⑯ 该原则由1992年《里约环境与发展宣言》提出,大意是造成污染的主体应承担治理污染的成本,以防止对人类健康或环境造成损害。

⑰ 根据上述方法确定的价值链外融资预算应当被合理地配置于有助于实现价值链外融资两大目标的短期或长期项目以及更广泛的气候行动。对于那些预算金额不与减排量挂钩的情况(如方法四),企业可以将一部分资金投向那些减排结果不确定或无法量化的减缓措施(如新技术的研发),或创造更有利于减缓措施实施的环境。

【 主 要 参 考 文 献 】

ISO. Climate Change Management—Transition to Net Zero—Part 1: Carbon Neutrality[EB/OL]. www.iso.org,2023.

ISSB. IFRS S2 Climate-related Disclosures[EB/OL]. www.ifrs.org,2023.

NZI. Net-Zero Initiative—A Framework for Collective Carbon Neutrality[EB/OL]. www.net-zero-initiative.com,2020.

SBTi. Above and Beyond: An SBTi Report on the Design and Implementation of Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) Version 1.0 [EB/OL]. www.sciencebasedtargets.org,2024a.

SBTi. Raising the Bar: An SBTi Report on Accelerating Corporate Adoption of Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) Version 1.0 [EB/OL]. www.sciencebasedtargets.org,2024b.

SBTi. SBTi Corporate Net-zero Standard Criteria Version 1.2[EB/OL].www.sciencebasedtargets.org,2024c.

UN. 1.5℃: What It Means and Why It Matters[EB/OL].www.un.org,2024.

WBCSD, NZI. Guidance on Avoided Emissions[EB/OL]. www.wbcsd.org,2023.

WRI. Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Pro-ducts[EB/OL]. www.wri.org,2019.