山东省每年种植玉米约295万亩,是当地农业的支柱产业,玉米的生产不仅满足了当地的粮食需求,还为饲料加工和食品工业提供了大量原料,直接影响农民的经济收入和农业产业链的稳定。然而,玉米生长过程中面临着多种病虫害的威胁,如玉米大斑病、小斑病和锈病,这些病害会损伤玉米叶片,降低光合作用效率,导致产量下降。此外,虫害如玉米螟虫、黏虫和草地贪夜蛾等,不仅直接啃食植株,还传播病原,进一步影响玉米的产量和品质。近年来,由于气候变化和农田管理不当,德州市玉米病虫害的发生频率和危害程度有所加重,威胁到区域粮食安全和农民生产积极性。鉴于玉米在德州市农业中的重要性,研究玉米病虫害的发生特点及防治措施显得尤为必要。本研究旨在分析这些病虫害的发生特点及成因,并提出有效的防治策略。

一、玉米病虫害的发生特点

1、常见病害及其特点

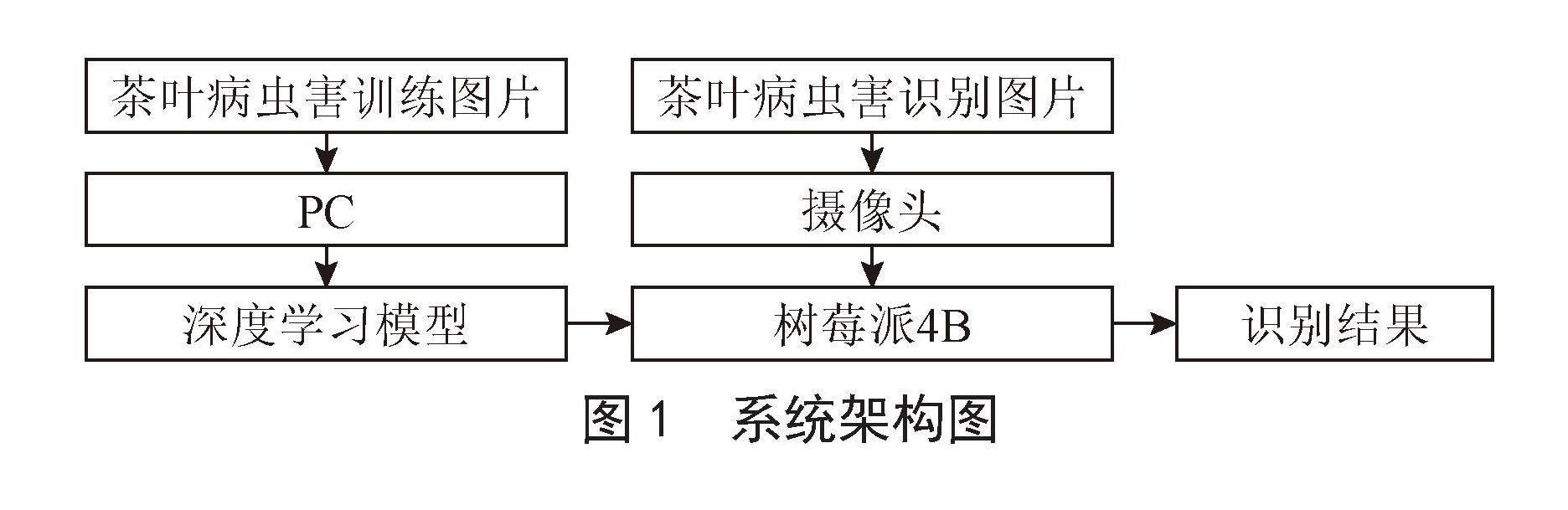

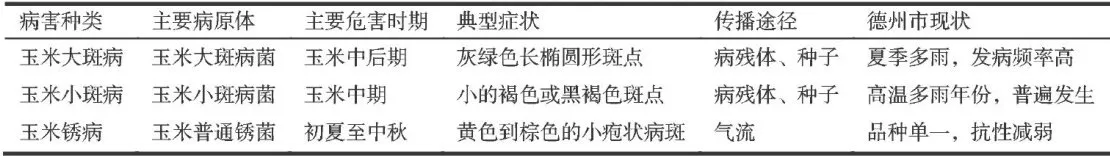

玉米大斑病、小斑病和锈病是玉米生产中最主要的叶部病害,严重影响玉米的产量和品质。玉米大斑病由大斑病菌引起,通常在玉米生长的中后期发作,尤其在温暖湿润的气候条件下更为严重,导致叶片枯萎,光合作用受阻,最终造成产量显着下降。近年来,德州市由于夏季多雨,玉米大斑病发生频率增加,尤其在管理粗放的农田中尤为突出。玉米小斑病与大斑病类似,但其斑点较小且分散,高温高湿条件下传播迅速,严重时会导致大面积叶片受损,影响产量。特别是在种植密度较高且通风不良的地块,小斑病更易流行,过度施用氮肥也加剧了该病的发生。玉米锈病由普通锈菌引起,多发于温暖干燥的气候条件下,通过气流传播,形成黄色或棕色的小疱状病斑,影响光合作用和生长发育。德州市的玉米锈病在初夏~中秋时节较为常见,气候多变时病情更易加重,单一品种的种植进一步削弱了抗性,加剧了锈病的流行。(详见表1)

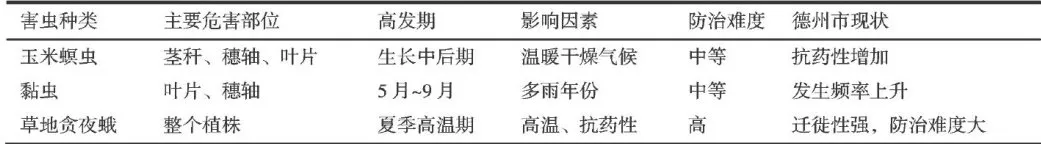

2、常见虫害及其特点

玉米螟虫、黏虫和草地贪夜蛾是玉米生产中的主要害虫,对玉米的产量和品质构成严重威胁。玉米螟虫通过蛀食茎秆、穗轴和叶片,导致植株倒伏和穗轴断裂,尤以幼虫期危害最为显着。其发生与环境条件密切相关,尤其在温暖干燥的气候下繁殖速度加快。德州市玉米螟虫的高发期通常在玉米的生长中后期,长期使用化学农药已使部分螟虫种群产生抗药性,增加了防治难度。黏虫是一种多食性害虫,除危害玉米外,还影响小麦和水稻等作物,主要通过啃食叶片和穗轴阻碍光合作用,导致产量下降。黏虫的发生周期较长,且受气候影响显着,尤其在多雨年份,黏虫的繁殖和传播加快,危害加重。近年来,德州市由于气候变暖和降雨增多,黏虫的发生频率和危害程度有所上升。草地贪夜蛾则是一种外来入侵害虫,因其强大的适应能力和抗药性,迅速蔓延至我国多个省份,德州市在夏季高温期尤为严重。该害虫迁徙能力强,成虫能飞行数百公里,防治难度极大,传统的防治措施难以奏效,亟需综合防治策略以有效应对。(详见表2)

二、病虫害的发生规律分析

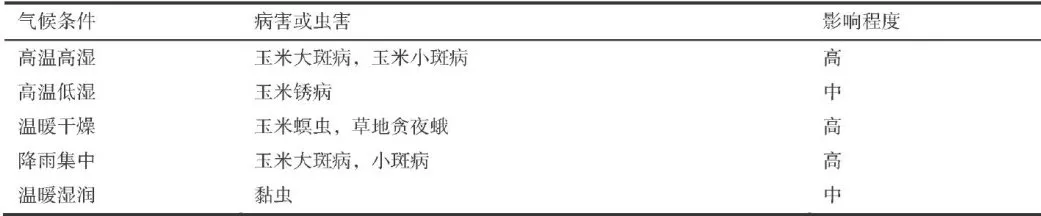

1、气候条件对病虫害的影响

玉米病虫害的发生与气候条件密切相关,温度、湿度、降水量等因素都会影响病虫害的流行程度。德州市夏季气温较高,降水集中,这种气候条件为大部分病虫害的发生提供了适宜的环境。例如,玉米大斑病和小斑病在高湿条件下更易发生,而玉米螟虫和草地贪夜蛾则在温暖干燥的条件下活动频繁。(详见表3)

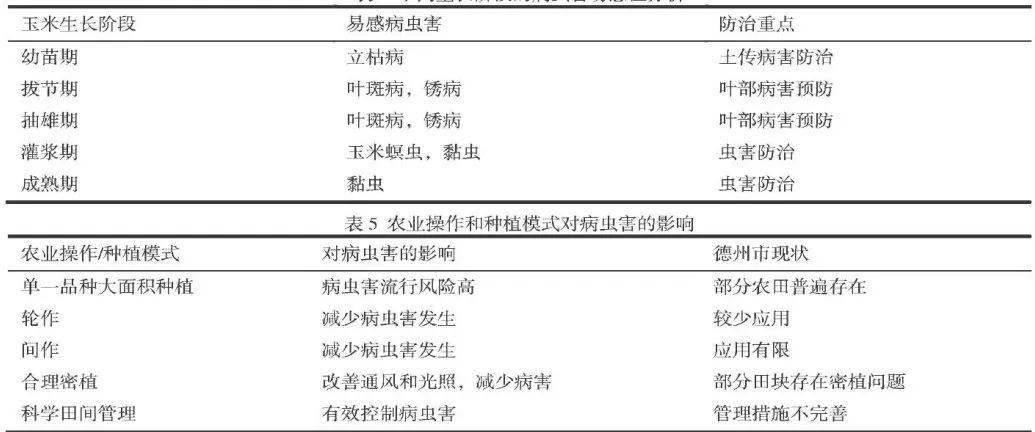

2、不同生长阶段的病虫害易感性分析

玉米的不同生长阶段对病虫害的易感性有所不同。幼苗期的玉米对土传病害(如立枯病)较为敏感,而在拔节期和抽雄期,叶斑病和锈病更容易暴发。玉米的中后期是虫害发生的高峰期(如玉米螟虫和黏虫)在此阶段的危害尤为严重。(详见表4)

3、农业操作和种植模式对病虫害的影响

农业操作和种植模式对病虫害的发生有重要影响。例如,单一品种的大面积种植容易导致病虫害的流行,而轮作和间作以及合理的密植和科学的田间管理有助于减少病虫害的发生概率。德州市的玉米种植中,部分农民尚未全面采用科学的农业管理措施,导致病虫害防治效果不佳,亟须加强技术推广和培训。(详见表5)

表1玉米主要叶部病害及其影响

表1玉米主要叶部病害及其影响三、玉米病虫害的防治措施

1、农业防治措施

① 合理轮作与间作

轮作和间作是农业防治中最为有效的方法之一。具体而言,玉米可以与豆类作物(如大豆)进行轮作。这种轮作方式可以有效打破病虫害的繁殖周期,减少土壤中的病菌和害虫卵的数量。研究表明,通过轮作可以减少 4 0 % ~5 0 % 的土传病害发生率。在实际操作中,每2~3年进行1次轮作是较为有效的防治方式。此外,间作可以通过种植多种作物改善田间的小气候,减少单一病虫害的暴发。间作时,建议每亩玉米田间种植2~3行豆类作物,能够有效抑制病虫害的蔓延。

② 适时播种和收获

播种和收获的时间选择对病虫害的防治有重要影响。在德州市,早播玉米能够避开草地贪夜蛾的幼虫高发期,建议在4月中下旬播种,而晚播则可能遇到更高的病虫害压力。研究显示,适时播种可以减少病虫害发生率达 20 %~3 0 % 。在收获方面,建议根据天气预报提前3~5天进行,以避开因气候突变引发的病虫害高发期。适时收获也能避免晚期虫害,如黏虫对成熟玉米的侵袭。

③ 优化种植密度与田间管理

种植密度直接影响田间的通风和光照条件,进而影响病虫害的发生。推荐的种植密度为每亩3300~4000株,这样的密度可以确保植株间有足够的通风和光照,减少叶部病害(如玉米大斑病)的发生。在田间管理上,及时清除杂草和病残体是关键,尤其是在病害流行季节,每7~10天进行1次田间检查,及时移除感染的植株残体,并将其远离田地集中处理或深埋,以减少病原体在田间的传播。

2、生物防治措施

① 天敌的利用

利用生物天敌是防治玉米害虫的绿色手段。赤眼蜂是控制玉米螟虫的有效天敌,其每亩释放量建议为2000~3000头,通过寄生玉米螟虫的卵来抑制其繁殖。释放赤眼蜂的最佳时机为玉米螟虫卵初期,每次释放的间隔为7~10天,持续释放2~3次,以确保覆盖整个螟虫卵的孵化期。研究表明,使用赤眼蜂可以减少玉米螟虫危害率达 4 0 % 以上。此外,利用寄生蜂控制黏虫效果也较为显着,每亩释放寄生蜂量为1000~1500头,防治效果可达5 0 %~6 0 %。

② 生物农药的使用

生物农药,如苏云金杆菌制剂(Bt)是目前广泛使用的生物防治手段之一。Bt对草地贪夜蛾的防治效果尤其显着,建议使用量为每亩 1 5 0~2 0 0 m L ,兑水15~20L进行喷雾。施药的最佳时机是在草地贪夜蛾幼虫1~2龄期进行,以确保药效最大化。在使用过程中,需注意天气条件,最好选择无风、阴天或傍晚时施药,以避免阳光直射下药效降低。实际应用表明,Bt的防治效果在70 % ~ 8 0 % 之间,且对环境友好。

表2玉米主要害虫及其影响

表2玉米主要害虫及其影响 表3气候条件对病虫害的影响

表3气候条件对病虫害的影响3、化学防治措施

① 化学农药的选择与使用

化学防治是防治玉米病虫害的常用手段,选择合适的化学农药及其科学使用至关重要。针对玉米螟虫,氯氰菊酯是一种高效杀虫剂,推荐用量为每亩 2 5 ~3 0 mL ,兑水30~50L进行喷雾。该农药通过神经毒性作用杀死害虫,施药的最佳时间为玉米螟虫幼虫2~3龄期。在防治玉米大斑病时,建议使用乙基多杀菌素,推荐用量为每亩 1 5~2 0 m L ,兑水20~30L,1周喷1次,持续3次,能够有效抑制病害的发展。

② 化学防治的科学施用

合理的施药方式可以大大提高化学防治的效果,同时减少对环境的负面影响。建议农民在使用化学农药时遵循“少量多次”的原则,即每次用药量不宜过大,但可根据病虫害的发展情况多次施药。此外,施药时应避免高温和烈日下进行,最好在早晨或傍晚施药,以减少农药挥发损失。科学施药还要求精确控制喷洒范围,避免对非目标作物和区域造成污染。研究显示,科学施药可使农药利用率提高 2 0 % 以上。

③ 抗药性管理

为了延缓害虫对农药的抗药性发展,应采用不同的农药策略。例如,对玉米螟虫的防治可交替使用氯氰菊酯和氟虫腈,以减少害虫产生抗药性的机会。研究表明,轮换用药可以有效延长农药的使用寿命,减少农药用量,同时降低病虫害的防治成本。结合生物农药的使用,也能显着提高综合防治效果,减少化学农药的依赖。

4、综合防治措施

① 集成化管理策略

集成化管理策略是指将农业、生物和化学防治措施有机结合,综合利用多种手段来有效控制玉米病虫害。例如,在玉米的生长早期,采用生物防治,如释放赤眼蜂控制玉米螟虫;在生长中后期,结合化学防治,通过适时喷洒氯氰菊酯来降低虫害密度。此外,还应结合农业防治措施,如合理轮作和优化种植密度,以全面降低病虫害发生的可能性。集成化管理的优势在于其灵活性,可以根据病虫害的实际发生情况,调整和优化防治措施,最终达到稳产高产的效果。

表4不同生长阶段的病虫害易感性分析

表4不同生长阶段的病虫害易感性分析② 精准防治技术

现代科技的发展使得精准防治技术在玉米生产中得到了广泛应用。利用无人机进行农药喷洒是一项重要的精准防治技术,能够通过精确定位病虫害发生区域,减少农药的浪费和环境污染。无人机施药建议每亩用药量为10~15L,根据病虫害密度和作物生长情况进行调整,施药时尽量选择无风的清晨或傍晚,以确保药剂均匀分布。此外,物联网技术的应用可以实时监控田间的温湿度和病虫害情况,帮助农民做出更为科学的防治决策,减少盲目施药,提高防治效果。实际操作表明,精准防治技术可减少 3 0 %~4 0 % 用药量,将防治效果提高 2 0 % 以上。

四、玉米病虫害防治中的问题与对策

1、当前防治中存在的问题

在玉米病虫害防治过程中,农民的防治意识和技术水平不足是一个普遍且严重的问题,特别是在偏远的农村地区,这种情况更加明显。尽管病虫害对玉米产量的不利影响早已为人所知,但仍有许多农民没有接受过系统的防治培训。他们大多在病虫害暴发后才采取应急措施,缺乏预防性防治的意识和手段。此外,许多农民仍依赖传统的种植经验,忽视了科学管理的重要性,未能按照建议的种植密度进行操作,导致田间通风不良,进一步增加了病害发生的风险。除此之外,过度依赖化学农药的问题也很突出。德州市的农药使用量每年超出推荐标准 3 0 % 以上,这不仅导致害虫的抗药性增加,使得防治更加困难,还对土壤和水体造成了污染,破坏了农田生态系统,减少了天敌数量,加剧了病虫害的威胁。

尽管生物防治技术被视为一种更环保和可持续的防治手段,但其推广过程中面临不少困难。首先,生物防治技术相对复杂,要求较高的技术支持和管理能力,对于很多农民来说,这是一大挑战。其次,生物防治效率低,受环境条件影响较大,在气候不利或病虫害特别严重的年份,生物防治的效果往往不如化学防治那么显着。例如,在推广赤眼蜂和寄生蜂等生物天敌时,由于气候和施放时机的限制,效果并不稳定。再者,生物农药的成本较高,部分农民因为经济压力而不愿尝试新方法,这限制了生物防治技术的应用范围。因此,尽管生物防治具有长远的环境效益,其推广和应用仍面临诸多挑战。

2、改进防治策略的建议

要有效防治玉米病虫害,首先需要提升农民的防治意识,并推广科学的种植和管理方法。政府和农业推广部门应通过农民夜校、田间示范和媒体宣传等多种途径,向农民普及病虫害防治的重要性,并教授他们基本的识别和预防技能。研究表明,科学管理和合理布局种植结构可以使病虫害发生率降低 1 5 % ~ 2 0 % 此外,加强技术培训对于提高防治效果至关重要。政府和农业科研机构应定期组织培训班,邀请专家对农民进行系统的技术指导,涵盖病虫害的识别、预防以及科学防治措施的应用。通过这样的培训,农民的防治能力可提高 3 0 % 以上,显着减少病虫害对产量的威胁。

政府还应加大政策支持力度,推动可持续防治技术的应用。例如,政府可以通过提供生物农药和防治设备的补贴,减轻农民的经济负担,并推广成功的防治模式,从而提高生物防治技术的应用率。数据显示,在政策支持下,生物防治技术的应用率可提高 5 0 % 以上,这不仅有助于改善农田生态环境,还能在长远上为农业的可持续发展奠定基础。

综上所述,德州市的玉米生产面临着多种病虫害的威胁,这不仅与气候条件、农业操作及种植模式密切相关,还与农民的防治意识和技术水平息息相关。尽管现有的防治措施比较全面,但在实际应用中仍存在许多问题,尤其是在生物防治技术的推广和应用上面临较大挑战。为了实现玉米病虫害的有效防治,必须通过提升农民防治意识、加强技术培训和政策支持,推广科学管理和可持续的防治技术。这不仅能有效遏制病虫害的蔓延,还能确保农业生产的稳定性和可持续发展。

(作者单位:251519山东省德州市临邑县孟寺镇人民政府乡村振兴服务中心;274900山东省郓城县黄安镇农业发展服务中心)