摘要

新闻业务研究论文反映了新闻工作者对新闻业务领域实际问题的深入探索与积极思考,是理论联系实际的产物,对推动新闻事业发展具有重要意义。本文以第33届中国新闻奖新闻业务研究获奖论文为例,分析我国新闻业务领域关注的前沿热点问题,期望对新闻业务创新与发展提供借鉴。

关键词

中国新闻奖 新闻业务研究 新闻实践

新闻业务研究论文反映了新闻工作者对新闻业务领域实际问题的深入探索与积极思考,是理论联系实际的产物,对推动新闻事业发展具有重要意义。2002年度第13届中国新闻奖获奖目录中第一次出现“新闻论文”的类别,2021年度第32届中国新闻奖的该奖项更名为“新闻业务研究”,沿用至今。新闻业务研究论文极其重视实践性,是新闻工作者立足于新闻实践,针对新闻工作中所遇到的实际问题进行经验性总结所得到的研究成果。新闻业务研究论文是研究我国新闻业务实践的优秀样本,对探索新闻信息生产制作与传播活动具有重要意义。本文以第33届中国新闻奖新闻业务研究获奖论文为例,分析我国新闻业务领域关注的前沿热点问题,期望对新闻业务创新与发展提供借鉴。

一、第33届中国新闻奖新闻业务研究论文概览

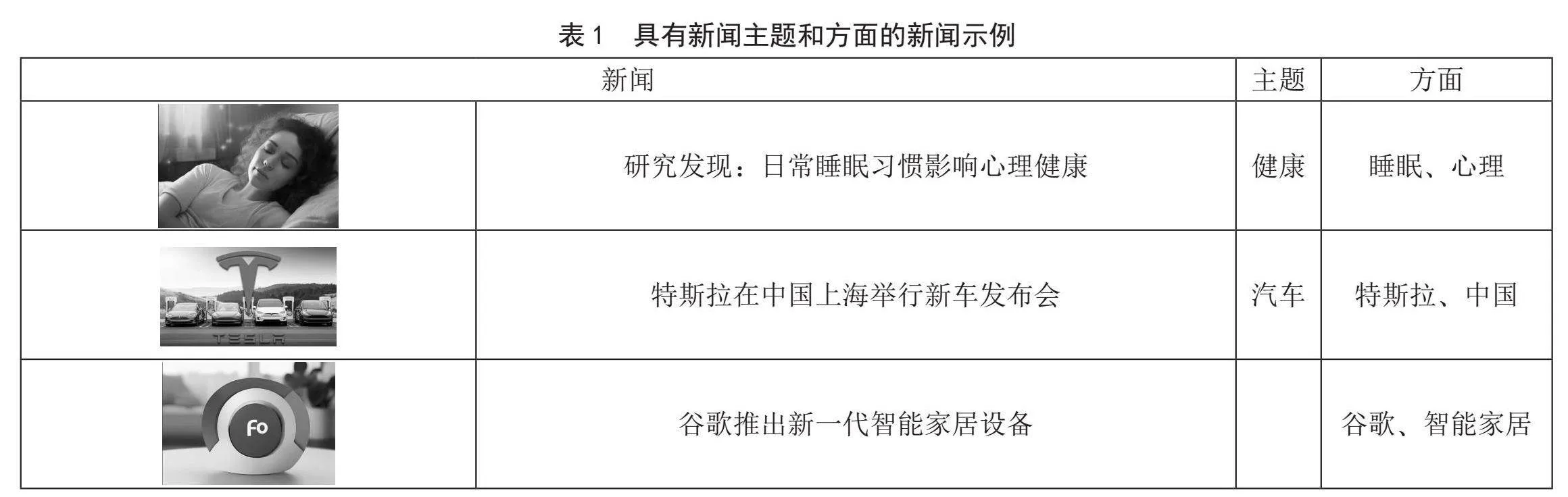

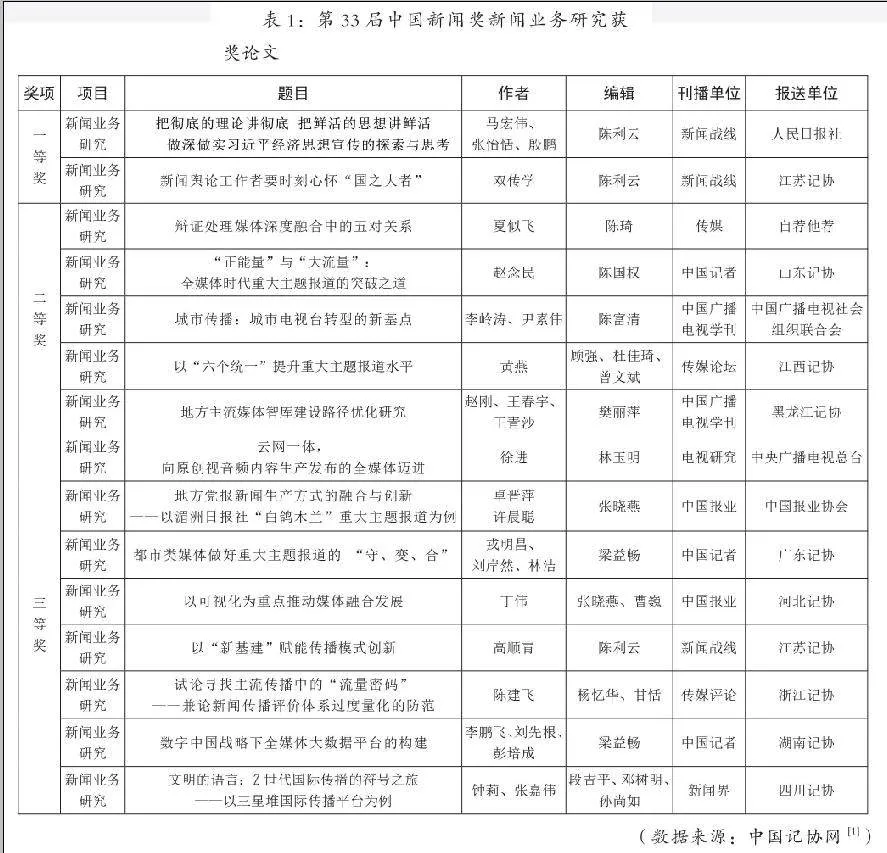

第33届中国新闻奖业务研究论文获奖作品共15篇。其中,一等奖2篇,二等奖5篇,3等奖8篇(见表1)。

表1:第33届中国新闻奖新闻业务研究获奖论文

笔者聚焦本届获奖论文的主题、内容、引文、研究方法等,探究第33届中国新闻奖新闻业务研究论文的典型特点,关注我国新闻业务理论发展与改革实践的前沿热点。

(一)主题凸显:紧扣时代脉搏,反映时代主旋律

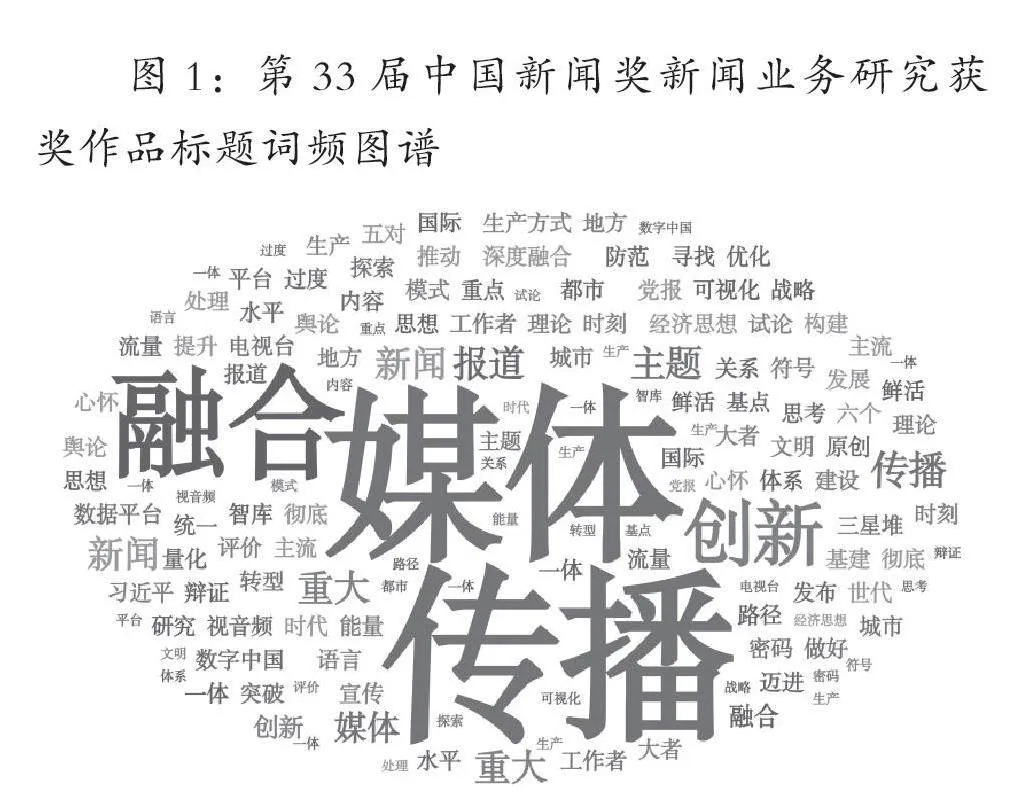

2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要之年。自2014“媒体元年”以来,有关新兴媒体与传统媒体发展的思考、媒介融合和融媒体、全媒体的理论建设成为新闻业务研究领域的一大趋势[2]。笔者从该年度新闻业务研究论文标题入手进行关键词词频分析,呈现新闻与传播领域所关注的前沿热点。据统计,出现频次最高的是“媒体”“传播”“融合”“创新”;其次是“报道”“重大”“主题”等。最后,主题词汇中还包括诸多与时政相关的名词如“国之大者”“六个统一”“新基建”“数字中国”等。

通过主题归类分析,可以发现第33届中国新闻奖获奖新闻业务论文主题设置有这样的特点:一是论文主题的设置大多都紧跟时政话题,聚焦于国家重大发展部署文件,准确把握时代发展脉络,奏响了时代发展的主旋律;二是该年度论文关注的前沿领域普遍在“媒体融合”“报道创新”“传播效果优化”等方面,符合时代发展趋势,选题颇具现实意义。

(二)聚焦案例:理论联系实际,注重创新化表达

中国新闻奖是新闻行业的最高奖项,每届评选出的新闻业务研究论文作品是行业理论与实践的前沿优秀成果。笔者对第33届中国新闻奖新闻业务论文获奖作品文本案例进行分析,在主题词频分析的基础上将论文归为3类:一是“案例型论文”,5篇,占比33%;二是“综述型论文”,7篇,占比47%;三是“研究型论文”,3篇,占比20%。

“案例型论文”是指以“一事一议”为主的实战型业务讨论。在本届论文中,案例型论文共有5篇,占比33%,主要议题是融媒体时代新闻报道生产与呈现方式的创新、媒体转型路径的优化等。如二等奖获奖作品《辩证处理媒体深度融合中的五对关系》[3],以湖南日报新湖南客户端为例,认为媒体深度融合背景下媒体要处理好“快功”与“慢活”,“流量”与“质量”,“内容”与“渠道”,“专业”与“全能”,“迎合”与“引导”的关系,加强主流最强音,积极传播正能量,具有较强的现实意义。

第33届中国新闻奖获奖论文中,“综述型论文”共有7篇,占比47%。综述型论文普遍理论性更强,研究视角更广,主要聚焦于媒体机构的数字化转型,采编人员对业务规律的思考和探索等。如二等奖论文《城市传播:城市电视台转型的新基点》[4],从城市传播的角度,提出了城市电视台在媒体融合背景下的转型之路。

“研究型论文”是指编辑记者通过敏锐的观察力和发散性思维,在技术、运营等新兴领域寻找和新闻传播契合的选题[5]。这类论文选题新颖,融合作者对新时代数字技术的思考,体现出作者思维的前瞻性。本届论文中,研究型论文共有3篇,占比20%。如三等奖论文《云网一体,向原创视音频内容生产发布的全媒体迈进》[6],立足中央广播电视总台的技术创新实践,详尽阐述新型技术体系、云网一体技术架构和CMG媒体云建设。

(三)引文分析:文献数量少,学术规范欠严谨

引文是一篇论文的有机组成部分,它体现着一篇论文的学术严谨性,便于更多学者对该领域进行进一步的深入研究。经过统计发现,在第33届中国新闻奖新闻业务研究论文获奖的15位作者中,仅有4位研究者的获奖论文有注释和引文,占比27%,无注释和引文的获奖论文占比73%,注释和引文数量超过10个的更是寥寥无几。虽然新闻业务研究论文是基于新闻从业者实际经验所得,但注释和引文数量过少甚至没有,这在一定程度上属于“学术规范不严谨”的表现,此类问题亟待引起“业界”与“学界”的共同关注。

(四)研究方法:定性分析较多,经验主义色彩浓郁

通过对第33届中国新闻奖新闻业务研究获奖论文研究方法进行分析,笔者发现,本届获奖论文的研究方法多采用定性研究的方法,占比86.7%,定量研究仅占13.3%。总体来看,新闻业务研究论文获奖作品大多经验色彩浓郁,有些论文更像是“有感而发”,缺乏必要的数据支撑,新闻业务论文本身的说服力与实践性也会大打折扣。相反,如果采用定量研究方法,让数据说话,则论证更具力量。如《文明的语言:Z世代国际传播的符号之旅——以三星堆国际传播平台为例》[7]一文,作者对#三星堆金面具P图大赛#微博话题的阅读量,相关推文、视频网络传播量,用户活跃度等数据进行了统计与分析,以数据做支撑强有力地表明了在融媒体时代用户参与内容生产的重要性,具有较强说服力与可信度。

(五)刊物平台:论文刊物多元化,彰显学术专业性

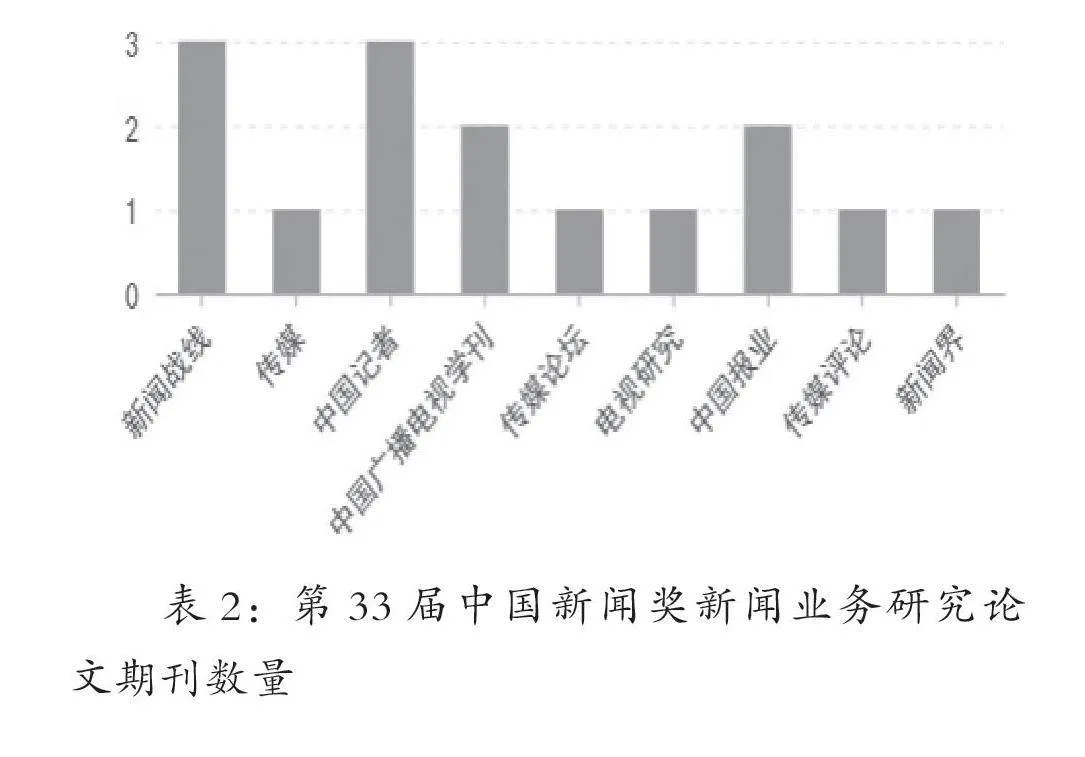

第33届中国新闻奖新闻业务研究论文获奖作品15件,刊发平台共有9家。统计如下,《新闻战线》3件、《中国记者》3件、《中国广播电视学刊》2件、《中国报业》2件,《传媒》《传媒论坛》《传媒评论》《新闻界》《电视研究》各1件。(见表2)

刊载获奖论文的期刊来源情况总体呈现出行业化色彩鲜明的突出特点。这些刊物主办单位分别是新华通讯社、人民日报社、中央广播电视总台、中国广播电视社会组织联合会、中国报业协会、中国出版研究院、四川日报报业集团、浙江日报报业集团、江西日报社,都属于新闻业界期刊,其中,8个入选北京大学核心期刊目录,2个入选CSSCI来源期刊,2个入选CSSCI扩展版来源期刊,期刊在新闻行业认可度较高,显示出中国新闻奖是行业最高奖项的鲜明特色。

二、中国新闻业务研究实践前沿发展特征与获奖论文内容分析

新闻业务研究论文是理论联系实际的产物,它不仅反映着新闻业务实践前沿的发展,还从一定程度上预示着新闻业务领域未来的发展方向,同时集中体现了新闻从业者对新闻业务领域实际问题的探索与思考。

(一)关注时代热点前沿,体现国家意志与总体布局

本届新闻业务研究论文获奖作品,普遍涉及“媒体融合”这一时代主题,系统地对当今时代媒体的转型与发展、新闻报道的生产与呈现提供了相应的研究策略,字里行间体现出新闻从业者对时代热点事件的关注,对我国国家战略的深入思考,具有很强的现实指导意义。当媒体融合不断进入深水区,新闻从业者在未来实际工作中还会遇到诸多难题。我们迫切需要结合当今时代发展趋势,弘扬时代主旋律,奏响时代最强音,做好重大主题的宣传工作,为新闻业务发展提供实践导向。典型案例当属本届中国新闻奖新闻业务研究论文一等奖作品《新闻舆论工作者要时刻心怀“国之大者”》[8],深入分析了习近平总书记关于心怀“国之大者”和新闻舆论工作的重要论述,为党的新闻舆论工作确立了思想认识高度和新闻宣传的“主心骨”,充分体现了国家意志与总体布局的一致性,具有较强的理论指导性和实践创新性。

(二)新闻视角与时俱进,前瞻性与创新性并存

新闻视角是记者报道新闻时选择的角度,体现的是记者报道时的思维。好的新闻作品,往往离不开记者选择的独特视角[9]。近年来,大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术的发展与应用,加快了媒体融合创新成果的产出。第33届中国新闻奖新闻业务研究论文获奖作品的突出特征之一,就在于新闻从业者以数字技术为研究视角,探究如何利用数字技术赋能新闻事业的融合创新发展,颇具前瞻性与创新性。该届三等奖获奖论文《以可视化为重点推动媒体融合发展》[10],作者立足于数字时代可视化的发展现状和趋势,将可视化战略作为提升内容生产力的有力抓手和推进媒体深度融合的重要载体,着力探索可视化新闻报道的实践探索及优化路径,及时、准确、有效传递主流声音,彰显主流媒体的价值;获奖论文作品《以“新基建”赋能传播模式创新》[11]紧扣党的二十大报告中提出的“加强全媒体传播体系建设”要求,以南京广电的众多实践项目为典型案例,从全新视角切入,阐释其在媒体融合背景下所采取的一系列创新举措:以独特的创新思维,打造“新闻+政务服务商务”优质内容,提升服务水平;以“云上南京— 牛咔视频”为主要平台,打造新型融媒传播矩阵,实现更精准高效传播。此外,南京广播电视集团还积极开展跨地区、跨媒体合作,利用数字技术的优势建设全媒体智媒数据应用,深入挖掘传媒“新基建”的创新潜力。

(三)秉承专业素养,注重业务实践

随着媒体融合向深度挺进,中国新闻业务领域涌现出了一大批优秀的新闻业务研究作品。新闻业务研究作品是建立在从业者长期追踪调研、扎实采写报道的基础上完成的,涵盖着从业者在新闻领域实际且新颖的观点和见解,凸显了新闻从业者的专业素养。

第33届中国新闻奖新闻业务研究论文二等奖作品《以“六个统一”提升重大主题报道水平》[12],作者提出,一是“完成式”与“进行式”统一,二是“老话题”与“新视角”统一,三是“普遍性”与“典型性”统一,四是“策划感”与“真实感”统一,五是“硬主题”与“软表达”统一,六是“正能量”与“大流量”统一。论文将理论与实践结合,助力重大主题报道提质创新。获奖论文作品《城市传播:城市电视台转型的新基点》作者带领团队深度访谈了宣传和广电管理部门、城市电视台、新媒体企业和高校科研单位等120多位领导、专家学者和媒体管理人员,提出加快从“以受众为出发点,充分把握受众需求”“坚持虚实结合,展现城市独特魅力”“适应媒体形态演变规律,提高城市传播能力”“整合传播资源,形成多层次多渠道规模化传播格局”等多个方面和层次转型。这篇作品刊发后,得到了业界的充分肯定。除此之外,新闻工作者还十分关注数字技术发展下的媒介伦理问题,如获奖论文《试论寻找主流传播中的“流量密码”——兼论新闻传播评价体系过度量化》[13],作者关注到量化指标在评价和衡量新闻传播效果的过程中被广泛应用,深刻地影响了传统新闻的创作思路和生产流程。作者呼吁新闻媒体要树立流量思维,辩证看待“流量民意”,正视新闻生产过程中的“数据缺陷”,及时规避风险,充分彰显了新闻工作者的社会责任感与专业素养。

结语

随着新技术在新闻领域的不断应用,中国新闻业务在媒体融合等领域取得了显着的进步,这些进步主要体现在对传统媒体的转型与突破、对新闻报道呈现模式的创新、对新技术在新闻领域的广泛应用等多个方面的积极探索,对于探究中国新闻业务领域的前沿发展具有重要的理论和实践意义。第33届中国新闻奖新闻业务研究论文获奖作品展现了新闻从业者对时代热点的关注,体现出新闻从业者对国家意志与总体布局的理解,及其对媒体融合发展的深入思考,颇具前瞻性与创新性。

参考文献:

[1]中国记协网.第三十三届中国新闻奖评选结果揭晓[EB/OL].(2023-11-06)[2024-03-07].http://www.zgjx.cn/2023zgxwjjx/index.htm.

[2]新征程开局“十四五”打造数字经济新优势[J].信息技术与信息化,2021(6):1.

[3]夏似飞.辩证处理媒体深度融合中的五对关系[J].传媒,2022(8):17-19.

[4]李岭涛,尹素伟.城市传播:城市电视台转型的新基点[J].中国广播电视学刊,2022(11):93-96,138.

[5]冯潇颖.新闻业务论文写作的创新路径探析[J].新闻战线,2023(14):83-86.

[6]徐进.云网一体,向原创视音频内容生产发布的全媒体迈进[J].电视研究,2022(7):6-9.

[7]钟莉,张嘉伟.文明的语言:Z世代国际传播的符号之旅:以三星堆国际传播平台为例[J].新闻界,2022(12):91-96.

[8]双传学.新闻舆论工作者要时刻心怀“国之大者”[J].新闻战线,2022(15):2-5.

[9]廖先辉.新时代典型报道的特点与优化路径:基于第33届中国新闻奖获奖作品的分析[J].传媒论坛,2023(24):11-13.

[10]丁伟.以可视化为重点推动媒体融合发展[J].中国报业,2022(17):23-25.

[11]高顺青.以“新基建”赋能传播模式的创新[J].新闻战线,2022(23):72-75.

[12]黄燕.以“六个统一”提升重大主题报道水平[J].传媒论坛,2022(24):5-8.

[13]陈建飞.试论寻找主流传播中的“流量密码”:兼论新闻传播评价体系过度量化的防范[J].传媒评论,2022(12):26-30.