摘要:为加速新质生产力高质量发展,构建创新力与生产力指标体系,使用耦合协调度模型研究中国各省份2009—2022年新质生产力的内部耦合协调关系,揭示创新力与生产力在新质生产力发展中的耦合协调机制,并从四大地区的多维时空视角分析新质生产力耦合协调度的发展状况和差异性特征。研究发现,中国各省份新质生产力耦合协调度总体上呈现波动式增长趋势,在区域层面存在显着不均衡特征。基于Dagum基尼系数研究发现,区域间差异是新质生产力耦合协调度差异的主要来源。在空间层面,新质生产力耦合协调度展现出正向的空间集聚特征。政府干预、城镇化、金融发展和人口密度等因素对新质生产力耦合协调度具有显着促进作用。据此提出积极协同提升本地创新能力和生产力水平,打破地区间市场分割,缩小地区发展差距,优化新质生产力建设空间布局,完善地区间溢出机制等政策建议。

关键词:新质生产力;创新力;生产力;耦合协调;空间区域差异

文献标识码:A"""文章编号:100228482025(03)009619

一、问题提出

新质生产力是中国立足时代特征提出的崭新概念,代表着中国特色社会主义生产力在实践过程中的新飞跃。在全球科技竞争加剧的大背景下,中国发展模式经历着深刻的结构性变革。面对全球供应链重构和技术壁垒的双重挑战,中国逐渐从依靠资源消耗和低成本劳动力的传统模式转向依托科技创新与知识型劳动力的现代化模式,在此过程中,新质生产力作为技术革命与产业变革深度融合的产物,已经成为经济高质量发展的核心引擎。其理论逻辑根植于生产力要素演化的多样性,强调“新”生产要素相较于“旧”生产要素的跃升,通过数字化、智能化等技术手段,实现传统生产方式的全面转型。

习近平总书记指出,“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态”

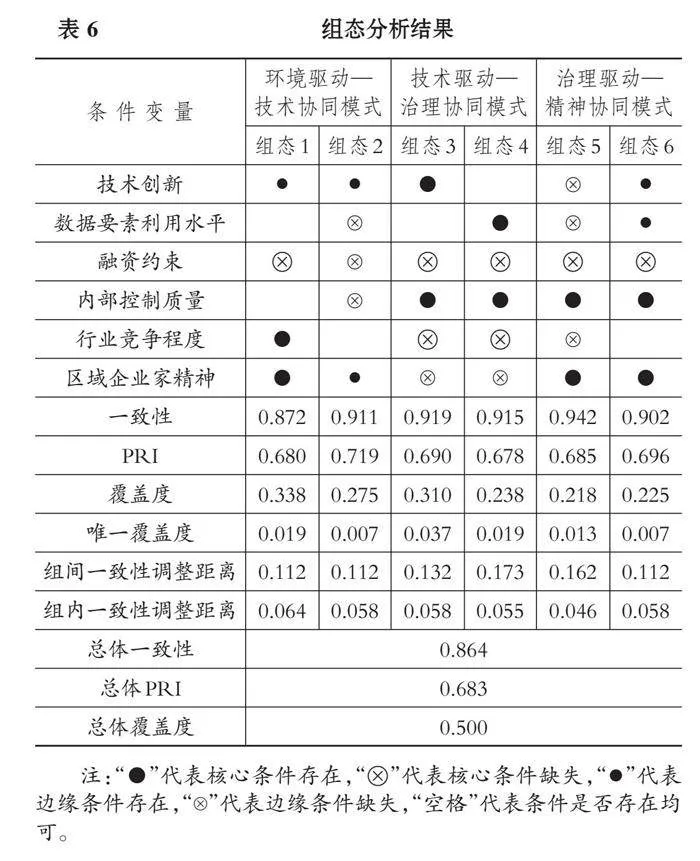

[1]

。新质生产力,起点在“新”,落脚点在“生产力”。一方面,新质生产力是以科技创新为主导的生产力。在深入贯彻“科学技术是第一生产力”的核心理念下,新质生产力强调以科技创新为引领,关键性技术和颠覆性技术实现重大突破,驱动现代化产业体系的全面革新[2]。另一方面,新质生产力强调生产力的质态飞跃。新质生产力代表生产力的跃迁,是全新的、高水平的现代化生产力,它显着区别于传统生产力,是科技创新在其中发挥核心作用的生产力,也是生产力现代化转型的最新成果[3]。新质生产力能否大幅提升,关键在于其两大核心要素——创新力与生产力能否协调发展。创新力与生产力相互支撑、相互促进,新质生产力才能持续释放巨大潜能,为经济社会发展注入源源不断的动力。因此,如何促进创新力与生产力的协调发展,是推动新质生产力高质量发展的关键议题。

作为当前学术界的热点话题,学者们围绕新质生产力开展了全面系统的研究,主要包括三个方面。首先,新质生产力的内涵与形成基础。研究探讨了新质生产力的提出逻辑[4]、理论框架[5]、科学内涵与构成要素[6],认为新质生产力是符合新发展理念和高质量发展要求的生产力[7]。新质生产力作为科技创新主导下的生产力形态,象征着生产力演化的能级跃迁[8],是生产力实现有“质”变革的重要标志[9]。其次,新质生产力的实现途径与制度保障[10]。相关研究认为,新质生产力发展依赖创新技术体系对原有技术体系的替代,通过科技创新与产业优化变革实现传统生产力突破[11]。最后,部分学者围绕新质生产力对经济高质量发展的影响进行研究,指出新质生产力提升通过推进体制改革、补齐战略性新兴产业发展短板等路径促进经济高质量发展[12]。已有研究主要聚焦新质生产力的内涵、形成动因以及实践路径等方面,鲜有文献深入解析新质生产力核心系统之间的耦合协调作用。

本文的边际贡献主要体现在两个方面。其一,从创新力与生产力的耦合协调视角,构建新质生产力指标体系。现有构建新质生产力指标体系的研究成果,往往模糊了创新力与生产力的概念边界,将二者杂糅在不同准则层内,难以准确反映创新力与生产力之间的互动机制。本文构建的新质生产力指标体系涵盖了创新力与生产力2个系统、7个准则、15个要素和42个细分指标。通过将创新力与生产力各自独立而又相互关联的指标加以整合,深入揭示二者之间的动态关系,从而提升评估的科学性。其二,在深入分析创新力与生产力关系的基础上,进一步探讨了二者的耦合协调作用。基于耦合协调度模型,本文揭示了创新力与生产力之间的复杂耦合关系,并对新质生产力耦合协调度的时空演变、区域差异、空间关联进行全方位剖析,为理解新质生产力耦合协调系统的复杂性提供了新视角。"

二、研究设计

(一)评价指标体系构建

秉承客观性、科学性原则,本文构建了中国省份创新力与生产力评价指标体系[1315],如表1所示。

首先,从创新力系统来看,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出优化区域经济布局、加快数字化发展、加快发展现代产业体系、推动绿色发展等一系列战略部署,旨在通过构建协同联动的创新驱动发展机制,为社会主义现代化体系建设提供坚实支撑。这为本文从区域创新、数字创新、产业创新、绿色创新4个维度构建创新力系统提供了重要政策参考[1617]。

区域创新系统理论指出,区域是创新活动的重要承载空间,区域内的知识流动对推动创新发展具有重要作用。充分发挥各地区比较优势,全面提升区域自主创新能力,推进关键核心技术协同攻关,有助于提升区域颠覆性创新水平。因此,本文将区域创新作为创新力系统构建的重要准则,通过分析各省份在创新投入和创新产出方面的差异,衡量区域创新能力。《“十四五”数字经济发展规划》强调,中国的数字化发展要坚持创新引领,这为本文将数字创新作为创新力的重要准则提供了现实依据。数字创新通过加速大数据、云计算、人工智能等技术的发展和应用,使生产过程更加智能化、自动化和高效化,催生具有变革性的创新形态[18]。本文关注各省份在数字环境建设、数字创新成果等方面的表现,全面评估数字创新对于提升创新力的重要作用。《2024年国务院政府工作报告》指出“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,表明中国在推动产业升级和强化产业创新方面的战略意图,通过加强产业基础能力建设,抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推动战略性新兴产业蓬勃发展,为构建现代化产业体系提供重要政策支持。因此,本文将产业创新作为创新力评价的重要维度,通过考察各省份在传统产业升级和新质产业发展方面的创新表现,反映产业创新对创新发展的驱动效果。《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》(工信部联节〔2024〕26号)强调,中国应积极构建绿色低碳技术创新体系,将绿色创新转化为竞争新优势。绿色创新将环保理念和绿色技术融入创新过程,有助于推动创新向着更加全面、深入的方向发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。因此,绿色创新作为创新力系统的关键维度,能够反映省份在绿色治理能效、绿色发展质量方面的创新效果,进而评估创新发展的可持续性。

其次,从生产力系统来看,马克思描述的生产力发展过程,实际上是新质生产力不断涌现和发挥作用的过程。随着科技不断进步和社会生产方式的持续变革,新的生产力要素和形态不断涌现,推动生产力蓬勃发展。马克思指出,“劳动过程的简单要素是:有目的的活动或劳动本身,劳动对象和劳动资料”[19]。因此,本文将从劳动者、劳动对象、劳动资料3个维度构建生产力系统[20]。

劳动者是生产力的主体,也是生产过程中最具能动性的要素。提升劳动者技能和素质水平,提高劳动者与经济系统内部结构变化的适配性,是发展生产力的基础保障。本文从劳动者培养、劳动者发展、劳动者创造3个维度建立劳动者指标,以反映省份人力资源的发展状况。劳动对象是生产过程中必要的物质基础,包括自然环境中的资源和经过加工的原材料。自然资源的可得性和利用效率决定了经济生产的基础,加工产品则反映了劳动对象的使用和转化情况。高质量的劳动对象能够提高生产效率,降低生产成本,推动生产力高速发展。因此,在生产力评价中,将劳动对象作为核心维度之一,有助于评估各省份在自然资源利用和加工产品生产方面的能力。劳动资料是生产活动中不可或缺的物质条件,涵盖了从基础设施到生产设备的多种工具与手段,是劳动者有效发挥技能、实现高效产出的关键因素。本文将劳动资料纳入生产力评价指标体系,通过衡量各省份在物质资料、能源消耗方面的差异,分析劳动资料对生产力提升的作用与贡献。

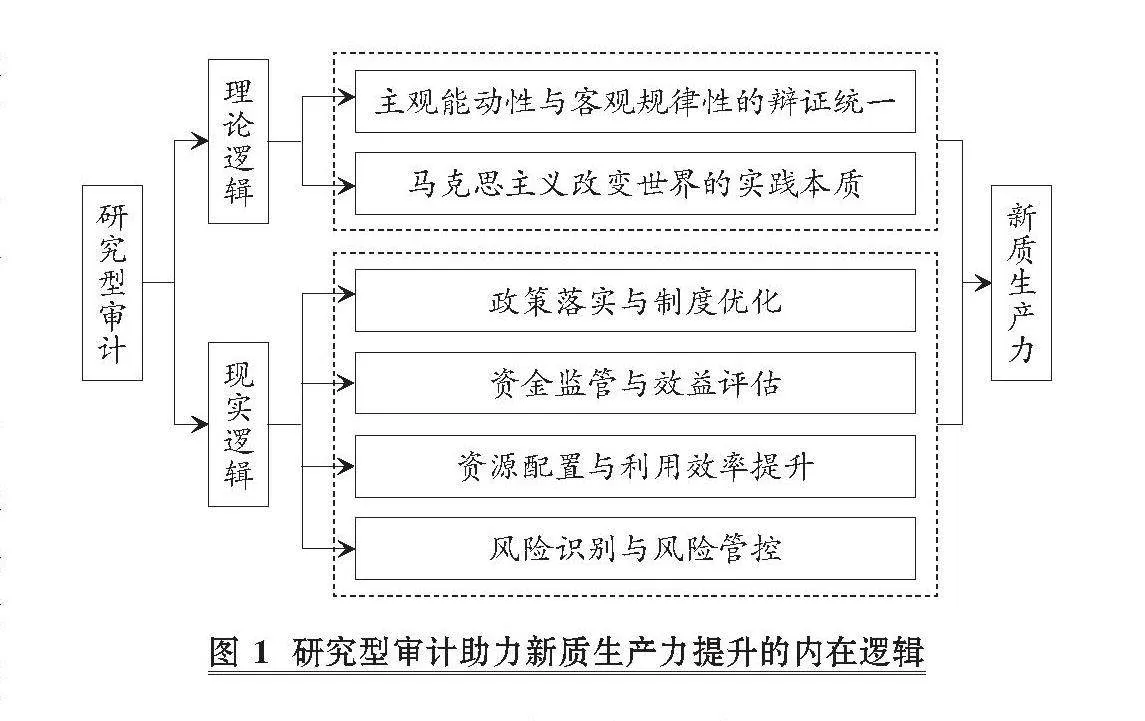

(二)创新力与生产力耦合协调的作用机理

耦合协调是两个及以上系统相互作用和影响,促进整体系统协调发展的过程[21]。创新力与生产力之间存在着相互促进、共同发展的关系,这种良性互动不断推动着中国新质生产力的长效发展。一方面,创新力是生产力的核心主导,持续的区域创新、数字创新、产业创新和绿色创新,有助于推动生产力向先进生产力方向发展。将科技创新运用到生产过程中,将发挥科技创新的强大驱动力,进行新技术、新产品的研发,

图1"创新力与生产力耦合协调的作用机理推动生产力在更高层次、更广领域运用和发展,从而为培育有“质”生产力提供技术保障。另一方面,生产力是创新力的重要载体,为科技创新提供了广阔的应用场景和实践平台。生产力水平不仅反映科技创新的深度和广度,还直接影响着科技创新成果的转化效率和应用效果。劳动者、劳动对象和劳动资料建设的稳健推进,有助于生产力与创新效能匹配,为科技创新提供生产后盾。具体的,中国创新力与生产力耦合协调的作用机理如图1所示。

(三)研究方法

1.熵权法

本文使用熵权法构建创新力与生产力综合评价指标。一般来说,指标信息熵越小,表明其变异程度越高,可以在指标测度中提供越多信息,其权重也就越大。熵权法需要对指标采取无量纲化的方式进行标准化,正向指标或负向指标zij遵循的标准化公式分别为:

[JB({]zij=xij-min(xj)/max(xj)-min(xj)

zij=max(xj)-xij/max(xj)-min(xj)

[JB)](1)

其中,xij表示第i个省份第j项指标原始值,max(xj)和min(xj)分别表示指标的最大值和最小值。假定共有n个样本,计算评价指标比重pij:

pij=zij/∑ni=1zij(2)

计算信息熵ej:

ej=-∑ni=1pijlnpij/lnn(3)

计算权重wj,假定共有k个具体指标:

wj=1-ej/∑kj=11-ej(4)

最后根据权重和标准化指标构建创新力INOi与生产力PROi综合评价指标:

INOi/PROi=∑kj=1wjzij(5)

2.耦合协调度模型

首先,计算创新力与生产力的耦合系数Ci,Ci越大表明创新力和生产力之间的耦合程度越高,二者相互作用越强[22]:

Ci=2×INOi×PROi1/2/INOi+PROi(6)

其次,计算创新力和生产力耦合协调度:

Di=Ci×Ti1/2(7)

其中,Di表示耦合协调度,Ti表示创新力和生产力两系统的综合得分,Ti=αINOi+βPROi,α和β分别表示创新力和生产力在耦合系统中的权重,α=β=0.5。创新力与生产力是构成新质生产力的两个重要维度,本文后续使用新质生产力耦合协调度指代创新力和生产力的耦合协调度。

3.差异度测度

本文采用Dagum基尼系数方法对中国四大地区新质生产力耦合协调度差异进行分解[23]。具体的,本文将中国除香港、澳门、台湾和西藏以外的30个省份划分为东、中、西部地区以及东北地区东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;

东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。,将总体基尼系数G分解成区域内差异(Gw)、区域间差异(Gn)、超变密度(Gt)三部分:G=Gw+Gn+Gt,具体计算公式为:

G=∑KA=1∑KB=1∑NAa=1∑NBb=1DAa-DBb/(2N2D)(8)

GAA=∑NAa=1∑NBb=1DAa-DBb/

(2N2AD)(9)

GAB=∑NAa=1∑NBb=1DAa-DBb/

[NANBDA+DB](10)

Gw=∑KA=1GAApAsA(11)

Gn=∑KA=2∑A-1B=1GABpAsB+pBsAQAB(12)

Gt=∑KA=2∑A-1B=1GABpAsB+pBsA1-QAB(13)

其中,K为地区总数;NA、NB分别表示地区A、地区B内的省份数;a、b表示地区内省份序号;N为省份总数;D表示新质生产力耦合协调度;D表示新质生产力耦合协调度均值;GAA表

示地区A组内基尼系数,GAB表示地区A和地区B的组间基尼系数;pA=NA/N;sA=NADA/ND;QAB表示地区A与地区B新质生产力耦合协调度的相对影响:QAB=dAB-pAB/dAB+pAB,dAB=∫∞0dFAy∫y0y-xdFBx、pAB=∫∞0dFAy∫y0y-xdFBx。

(四)数据来源与说明

本文以2009—2022年中国30个省份为主要研究对象(未包含香港、澳门、台湾以及西藏),相关数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS)、国家统计局以及各省份统计年鉴。通过对各指标进行匹配,最终得到创新力和生产力评价指标体系相关数据。

三、研究结果与分析

(一)准则层贡献程度分析

本文从创新力与生产力两方面衡量中国新质生产力发展水平,并通过测算创新力与生产力之间的耦合协调度深入剖析新质生产力高质量发展的关键动因。对历年创新力与生产力的准则层贡献程度进行分析,结果如图2所示。

图2"新质生产力准则层贡献程度分析结果

首先,从创新力系统层面来看,产业创新和绿色创新的贡献程度有所增加,其中产业创新的贡献程度从2009年的11.04%增长到2022年的14.79%,绿色创新的贡献程度从2009年的6.87%增长到2022年的8.78%。这说明中国正在积极进行产业创新转型,通过发展新兴性、未来性、高技术性产业,以科技创新引领产业全面振兴,实现新一轮科技革命与产业变革,使中国产业向着融合交叉、多点突破的方向发

展。绿色创新发展是中国经济高质量发展的重要精神内核,经济发展要时刻秉持“绿水青山就是金山银山”的理念,通过环境保护与污染治理两手抓,催生发展绿色新质生产力。区域创新和数字创新也是衡量创新力发展水平的重要维度,其中区域创新的平均贡献度为14.62%,数字创新的平均贡献度为1391%,二者对创新力的平均贡献程度之和接近60%,这说明中国创新要紧紧围绕区域化、数字化展开,因地制宜进行以数字技术为代表的新一轮科技革命。

其次,从生产力系统层面来看,劳动者的贡献程度维持在较高水平,平均贡献程度达到2804%。劳动对象和劳动资料的平均贡献程度分别为14.87%和709%,说明发展生产力的首要任务就是培养高素质劳动者,通过完善劳动者培养、选拔、培训、保障等机制流程,实现区域人才链建设,从而促进生产力的质量变革和效率变革。

(二)耦合协调度测算结果

本文对各省份新质生产力耦合协调度(D)进行逐年计算,并根据以往研究将新质生产力耦合协调度划分为极度失调至优质协调10个不同等级,具体结果如表2所示

新质生产力耦合协调度划分标准为:极度失调0lt;D≤0.1,严重失调0.1lt;D≤0.2,中度失调0.2lt;D≤0.3,轻度失调0.3lt;D≤0.4,濒临失调0.4lt;D≤0.5,勉强协调0.5lt;D≤0.6,初级协调0.6lt;D≤0.7,中级协调0.7lt;D≤0.8,良好协调0.8lt;D≤0.9,优质协调0.9lt;D≤1。限于篇幅仅展示部分年份结果,其他年份的结果留存备索。。其中,各年平均新质生产力耦合协调度排名前五的省份依次为北京(0.861)、上海(0.715)、江苏(0.628)、广东(0.606)和天津(0.586)。2022年,仅北京达到良好协调等级,上海和广东达到中级协调等级,而贵州、云南、甘肃和新疆处于轻度失调等级,这一结果基本与地区经济发展水平匹配。2009年,仅有7个省份达到勉强协调水平,而2022年有15个省份达到勉强协调水平,这说明中国新质生产力耦合协调度进一步提升。在本文研究样本期内,共有18个省份的新质生产力耦合协调度等级提升,其中,从失调等级到协调等级跃升的省份有9个,连续提升两个协调等级的省份有6个。黑龙江、安徽、江西、重庆四地的新质生产力耦合协调度从轻度失调升为勉强协调,广东从勉强协调升为中级协调,宁夏从中度失调升为濒临失调。整体来看,中国各省份新质生产力耦合协调度日趋协调。

(三)耦合协调度时序动态特征

中国四大地区新质生产力耦合协调度的时序变化如图3所示。可以看出,2009—2022年各地区新质生产力耦合协调度总体呈现上升趋势,其中东部地区由0568"9增加到0.622"0,中部地区由0.403"7增加到0495"1,西部地区由0.365"6增加到0.432"4,东北地区由0.418"0增加到0.493"0。2022年,仅东部地区达到初级协调等级,其他三个地区均处于濒临失调等级,这说明中国新质生产力耦合协调度发展仍有较大的提升空间。

图3"地区新质生产力耦合协调度的时序变化

(四)耦合协调度地区分布特征

中国四大地区新质生产力耦合协调度的频数分布如图4所示。可以看出,不同地区的新质生产力耦合协调度存在明显差异,地区平均新质生产力耦合协调度呈现东、中、东北、西部依次递减的分布趋势。其中,东部地区新质生产力耦合协调度集中分布于0.60左右,基本处于勉强协调与初级协调等级之内,然而地区内部新质生产力耦合协调度发展存在较大差距。中部地区新质生产力耦合协调度集中分布于0.45左右,西部地区集中分布于0.40左右,两地区基本处于轻度失调与濒临失调等级之内。东北地区新质生产力耦合协调度均值在0.45左右,其呈现出“两头高、中间低”的不均衡分布,这说明东北地区内部新质生产力耦合协调度水平存在明显差距。

(五)耦合协调度空间演变特征

本文利用趋势分析工具对中国2009、2013、2017和2022年新质生产力耦合协调度的空间演变特征进行可视化分析

篇幅限制,结果留存备索。。研究发现,东西方向上,省份新质生产力耦合协调度呈现出“西低东高”的空间分布趋势;南北方向上,省份新质生产力耦合协调度呈现出“南北低,中部高”的空间分布趋势。这基本与中国地区经济发展水平相适。在时间趋势上,东西方向新质生产力耦合协调度的发展差距逐步增大,这说明影响中国区域不均衡发展的因素依然存在,打通市场分割的“堵点”和“痛点”才能推动新质生产力的高质量发展。

(六)耦合协调度差异分解

1."区域内差异分析

中国新质生产力耦合协调度的区域内差异和区域间差异如表3所示。中国新质生产力耦合协调度总体差异从2009年的0.150下降到2022年的0123,下降幅度达18%,说明中国新质生产力耦合协调度的空间差异呈下降趋势。区域内部差异同样呈现下降趋势,其中,东部地区内部新质生产力耦合协调度差异最大,均值为0.128,其次是东北地区(0.085)、西部地区(0.077)和中部地区(0.058)。从变动量来看,西部地区内部新质生产力耦合协调度差异的下降幅度最大,从2009年的0.103降至2022年的0063,下降幅度达38.83%。中部地区内部新质生产力耦合协调度差异下降了27.59%,东部地区内部新质生产力耦合协调度差异下降了15.04%,东北地区内部新质生产力耦合协调度差异下降幅度最小,仅有14.61%。

2.区域间差异分析

从区域间差异的时间趋势看,区域间差异呈现下降趋势,其中,中部地区与西部地区区域间差异下降幅度最大,从2009年的0.097下降到2022年的0.060,下降幅度达38.14%。其次为东部地区与中部地区(24.43%)、西部地区与东北地区(23.97%)、东部地区与西部地区(22.78%)、东部地区与东北地区(14.48%)、中部地区与东北地区(1.12%)。从区域间差异的数值大小来看,东部地区与东北地区的区域间差异均值最大,为0.202,其次为东部地区与西部地区(0.169)、东部地区与中部地区(0.162)、西部地区与东北地区(0.101)、中部地区与东北地区(0.089)、中部地区与西部地区(0.078),这说明中国新质生产力耦合协调度区域间差异主要是由东部地区与东北地区、东部地区与西部地区、东部地区与中部地区三组区域间差异造成的。中部、西部、东北地区的新质生产力耦合协调水平较东部地区还有很大差距,区域间市场分割问题仍然存在。积极推动区域间协调发展是提升新质生产力耦合协调度水平的重要手段。

3.差异来源与贡献率分析

新质生产力耦合协调度总体差异来源以及贡献率情况如表4所示。在本文样本期内,区域间贡献率一直领先于区域内贡献率和超变密度贡献率,平均贡献率达到63%,说明中国新质生产力耦合协调度差异主要是由区域间差异导致的。区域内贡献率的波动范围为19.73%~24.81%,超变密度贡献率的波动范围为5.44%~26.36%,二者对新质生产力耦合协调度差异的影响相对较小。

四、耦合协调度空间关联分析

(一)耦合协调度空间相关性分析

近年来,中国积极推动区域协调发展战略,发布了《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,省份间的空间联系变得广泛而紧密。作为新质生产力发展核心区域的省份,可能通过创新溢出和生产协作等机制,带动周边地区的新质生产力水平提升,促进区域协同发展。因此,分析新质生产力耦合协调度还需进一步探讨其可能存在的空间关联。

本文基于2009、2013、2017、2022年的新质生产力耦合协调度数据进行局部空间相关性的莫兰检验,依据30个省份的地理邻接情况构建空间邻接矩阵,并绘制新质生产力耦合协调度的莫兰散点图,如图5所示。拟合线斜率为正,说明中国新质生产力耦合协调度具有空间正向相关效应,同时中国新质生产力耦合协调度的莫兰指数从2009年的0.320提升到2022年的0.367,表明新质生产力耦合协调度之间的空间相关性逐渐增强。

从四个象限的分布情况可以看出,中国大部分地区呈现“高—高”聚集或“低—低”聚集模式。2022年,北京、上海、江苏、浙江、天津、山东、福建、江西、安徽等地属于“高—高”聚集模式,这些地区不仅自身新质生产力耦合协调度较高,还能辐射周边地区。重庆、陕西、辽宁、山西、吉林、广西、内蒙古、宁夏、青海、贵州、云南、甘肃、新疆等地属于“低—低”聚集模式,说明上述地区及其周边地区的新质生产力耦合协调度较低。其中,江苏、安徽、福建是由2009年的“低—高”聚集模式转变为2022年的“高—高”聚集模式,说明这三个地区可能受到周边地区的溢出效应,从而提升了自身新质生产力耦合协调度。

(二)耦合协调度空间网络结构分析

1.社会网络分析方法

社会网络分析方法是一种从空间网络视角研究社会关系的分析工具,可以分析节点的网络关联特征。本文利用改进的引力模型测算各省份新质生产力耦合协调度空间交互指数[2425],识别中国新质生产力耦合协调度空间关联情况,具体公式为:

INOPROi=ki3Pi1Yi1Di13Pi2Yi2Di2/[di/(yi1-yi2)]2(14)

其中,INOPROi代表省份i1和省份i2之间的新质生产力耦合协调度空间交互指数;ki为省份i1和省份i2之间新质生产力耦合协调度空间交互影响的引力系数,ki=Di1/Di1+Di2;D、P、Y、y分别表示新质生产力耦合协调度、常住人口数量、国内生产总值、人均国内生产总值;di代表省份i1和省份i2之间的地理球面距离。根据式(14)可计算出各省份新质生产力耦合协调度的空间交互影响关系矩阵,以该矩阵各行平均值为临界值,若特定省份INOPROi高于其所在行的平均值则记为1,表明两省份具有空间关联关系。反之,低于其所在行的平均值则记为0,表明两省份不具有空间关联关系。

2.空间网络关联结构特征

通过社会网络分析方法识别出的中国新质生产力耦合协调度的空间关联,是由各省份关联关系构成的复杂系统。当某省份对特定省份存在溢出效应时,构建由该省份指向特定省份的有向连接,据此生成新质生产力耦合协调度的空间关联网络[26],如图6所示。

可以看出,中国新质生产力耦合协调度在空间关联上已经超出了单纯地理上的相邻或邻近,呈现出跨越地理、多条路径、中介传导的复杂网络特征。网络结构的存在不仅使省份互动更为频繁和紧密,也为中国新质生产力的进一步发展提供了更为广阔的空间和可能性。网络密度是衡量网络中各省份联系紧密程度的指标,网络中网络关联关系数量越多,说明该网络的网络密度越大。2009年中国新质生产力耦合协调度网络密度为0.223,2022年为0.236,表明中国新质生产力耦合协调度网络呈现出日趋紧密的空间关联。

3.空间网络节点特征

度中心度是衡量网络节点在网络中所处位置强度的指标,具体用与特定省份直接关联的省份数量度量。网络中节点的度中心度越高,说明该节点在网络中的地位越重要[27]。2009、2013、2017和2022年中国度中心度排名前五名的省份见表5。基于本文构建的有向矩阵,可以进一步将度中心度拆分为点入度和点出度。点入度指的是某一省份在网络中作为接收者所关联的其他省份的数量。点入度高的省份通常在空间网络中扮演“受益者”角色。点出度指的是某一省份在网络中作为源头所连接的其他省份的数量。点出度高的省份通常在空间网络中扮演“溢出者”角色。可以看出,在中国新质生产力耦合协调度空间网络结构中始终处于核心地位的省份有上海、北京、江苏和浙江,福建的核心网络地位初显。从点入度和点出度来看,上述省份对中国其他省份有很强的虹吸作用,更可能聚集资源要素优势提升自身新质生产力耦合协调度水平。

五、耦合协调度影响因素分析

(一)计量模型构建

为进一步探究影响中国省份新质生产力耦合协调度发展水平的因素,本文使用双向固定效应模型进行分析:

Dit=α+β∑Xit+λi+γt+εit(15)

其中,i表示省份,t表示年份,Xit为一系列可能对新质生产力耦合协调度产生影响的变量,λi为个体固定效应,γt为时间固定效应,εit为随机扰动项。

本文研究发现中国新质生产力耦合协调度具有空间相关性,因此可能存在空间溢出效应,即可能部分因素不仅对本地新质生产力耦合协调度产生影响,同时也对其周边其他地区的新质生产力耦合协调度产生影响。鉴于此,本文使用空间自回归模型(SAR)进行分析,其中[WTHX]W[WTBX]表示空间邻接矩阵:

Dit=α+β∑[WTHX]W[WTBX]Dit+δ∑Xit+λi+γt+εit(16)

(二)变量选取与数据说明

本文从对外依存度、政府干预度、城镇化水平、外商投资水平、金融发展水平、劳动失业情况、消费者购买力、人口密度8个维度选取可能对新质生产力耦合协调度产生影响的变量[2829]。通过深入挖掘这些因素对新质生产力耦合协调度的影响,可以更好地理解推动新质生产力发展的内在机制,从而为政策制定提供实证依据。

对外依存度是衡量省份在经济活动中对外部市场依赖程度的指标。高对外依存度意味着省份对外部市场波动的敏感度高,可能导致区域经济的脆弱性,影响本地产业的自主创新和可持续发展。在推动新质生产力发展的背景下,过度依赖外部市场可能导致本地资源开发与技术创新受阻,难以形成本土创新优势。因此,过高的对外依存度可能对新质生产力耦合协调度产生负面影响。

政府干预是推动区域创新、优化基础设施建设和社会服务的重要手段。高财政支出能够为省份提供更加充足的资金支持,推动公共服务和基础设施建设,增强企业的创新能力和生产力水平。政府通过提供必要的政策引导,能够优化资源配置,缓解市场资源分配不均等问题。因此,政府干预度越高,意味着政府在推动新质生产力耦合协调度方面的作用越显着。

城镇化水平是衡量省份社会经济结构现代化的重要指标。随着城镇化的推进,更多资源、人才和技术向城市聚集,形成区域创新优势。高城镇化水平通常与生产要素高效利用和创新活动有序开展密切相关,能够推动本地生产力提升,从而为新质生产力提升提供有利条件。

外商投资是经济全球化过程中资本流动的重要形式,也是推动技术创新和生产力提升的重要驱动力。高外商投资水平意味着省份在全球经济体系中具有较强的吸引力,能够获得更多的技术和资金支持,进一步加速发展新质生产力。

金融发展水平是省份经济现代化和生产力提升的重要支撑。通过提供资金支持、优化资源配置、降低融资成本以及加强风险管理,省份金融发展水平提升可以为新质生产力发展创造良好的资金环境,从而推动新质生产力水平提升。

劳动失业情况是反映劳动力市场健康状况的重要指标。劳动者失业率提升,将造成区域再分配扭曲、供需结构不匹配、社会消费能力下降等不利影响,对省份创新能力和生产效率造成极大冲击。失业率过高会导致劳动力资源浪费,从而抑制省份新质生产力发展水平提升。

消费者购买力是经济发展的重要反映,直接影响市场需求和企业生产。高购买力意味着消费者的消费能力强,市场需求旺盛,将助推企业提升生产力。因此,消费者购买力对新质生产力耦合协调度具有重要作用。

人口密度是衡量省份人口聚集程度的指标,直接影响区域内的劳动力供给和市场需求。高人口密度通常意味着资源和生产要素的高度集中,因而可以通过优化资源配置,促进技术创新和生产力水平提升。

(三)分地区回归结果

本文按照式(15)对新质生产力耦合协调度的影响因素进行回归分析,又将研究样本划分为四大地区进行分地区回归,结果见表7。从全样本回归结果来看,本文选取的系列变量对新质生产力耦合协调度影响的经济意义与前文预期基本相同。对外依存度和劳动失业情况增加将显着降低新质生产力耦合协调度。新质生产力发展既要打破技术依赖,提升自身创新能力,同时也要改善劳动者就业情况,创造更多就业机遇。政府干预度、城镇化水平、金融发展水平和人口密度的增加将显着提升新质生产力耦合协调度。适度政府干预可以弥补市场失灵,为创新活动提供必要的支持和保障。城镇化进程和人口聚集将进一步优化资源配置,有利于地区规模经济扩展和地区创新网络延伸。金融发展可以为创新活动提供资金支持,提高创新和生产效率,进而推动创新力与生产力的耦合协调发展。外商投资水平和消费者购买力对新质生产力耦合协调度的影响并不显着。这可能是由于外商投资对新兴产业和未来产业投入不足,或外商投资带来的技术和管理经验并未得到有效转化和应用。在消费者购买力方面,可能由于消费结构不合理或消费升级滞后导致市场需求未能有效引导产业升级和创新发展,因而对新质生产力耦合协调度促进作用并不显着。

从四大地区的回归结果可以看出,东部地区作为中国经济发展的领头羊,其创新水平和生产效率都领先于其他三个地区,但若想大幅提升东部地区的新质生产力耦合协调度,需要更多的政府干预、人才聚集和资金支持。中部地区位于中国腹地,东接沿海,西接内陆,地理位置优势使得中部地区既能够承接东部地区的产业转移和辐射,又能够发挥自身的资源和劳动力优势。相较于全样本回归结果,西部地区对外依存度、城镇化水平和劳动失业情况对新质生产力耦合协调度的影响并不显着。一方面,西部地区地理位置相对偏远、基础设施建设相对滞后导致西部地区与国际市场的联系较少;另一方面,尽管近年来西部地区的城镇化进程不断加快,但整体发展水平仍然较低,严重限制了地区技术创新和人才聚集,导致劳动力市场发育滞后,就业机会相对较少。东北地区作为中国重要工业基地,其面临对外贸易结构变化不足、产业结构相对单一、人才流失严重等一系列问题,同时东北地区的创新和创业氛围相对较弱,这些因素限制了东北地区新质生产力的形成和发展,使得部分因素对新质生产力耦合协调度的影响并不显着。

(四)空间溢出效应回归结果

本文从空间视角探讨系列因素是否会对周边地区的新质生产力耦合协调度产生影响,具体回归结果如表8所示。从中可见,空间自相关系数ρ为0.300,且在1%的水平下正向显着,这表明新质生产力耦合协调度存在正向的空间溢出效应。对外依存度、劳动失业情况对新质生产力耦合协调度的直接效应、间接效应和总效应均显着为负,外商投资水平、人口密度对新质生产力耦合协调度的直接效应、间接效应和总效应均显着为正,政府干预对新质生产力耦合协调度的直接效应和总效应均显着为正,间接效应不显着。综合来说,新质生产力耦合协调度的变化与演进受到多方面因素的共同影响,它是一个复杂多元的系统,除了当地的开放程度、政府支持、投资水平、劳动情况、人口分布等直接因素影响外,周边其他地区的新质生产力耦合协调度同样是不可忽视的重要因素。周边地区与本地之间存在着紧密的经济联系和频繁的交流互动,它们的经济发展状况、投资水平、劳动就业情况等都可以通过多种渠道和方式影响周边地区的新质生产力耦合协调度。因此,在制定经济发展战略和政策时,必须全面考虑内外部因素,以实现本地新质生产力的优化和协调发展。

六、结论与政策建议

本文基于2009—2022年中国30个省份面板数据,构建了新质生产力两大重要发展支柱——创新力和生产力的评价指标体系,并测度创新力和生产力系统之间的耦合协调度,从四大地区的多维时空视角揭示了新质生产力耦合协调度的发展状况和差异性特征。本文全面分析了中国各省份创新力和生产力系统之间的耦合协调关系,为新质生产力的创新发展提供了实证支持。其一,从时序视角来看,中国各省份新质生产力耦合协调度呈现波动式增长趋势,仅有一半地区达到勉强协调水平。从空间视角来看,东部地区的新质生产力耦合协调度依次高于中部地区、东北地区和西部地区,中国各省份新质生产力耦合协调度呈现出“西低东高”“南北低,中部高”的空间分布趋势,说明中国新质生产力耦合协调度仍处于不均衡发展水平。其二,使用Dagum基尼系数进行新质生产力耦合协调度差异分析,结果表明总体基尼系数分布在0.122~0.160之间。东部地区组内新质生产力耦合协调度差异的均值和下降幅度最大。东部地区与东北地区区域间差异均值最大,中部地区与西部地区区域间差异下降幅度最大,中国新质生产力耦合协调度差异主要是由区域间差异导致的。其三,空间关联分析结果表明,中国新质生产力耦合协调度具有空间正向相关效应,且相关性呈上升趋势。中国大部分地区呈现“高—高”聚集或“低—低”聚集模式,说明新质生产力耦合协调度呈现空间正向聚集态势。基于社会网络分析方法,本文研究表明中国新质生产力耦合协调度构成的复杂网络系统具有跨越地理、多条路径的网络特征,地区间联系日趋紧密,处于网络中核心地位的省份具有较强的虹吸能力。其四,对外依存度、劳动失业情况增加将显着降低新质生产力耦合协调度,政府干预度、城镇化水平、金融发展水平和人口密度增加将显着提升新质生产力耦合协调度。由于四大地区现实情况各异,因而提升地区新质生产力耦合协调度的影响因素存在明显的异质性特征。本地新质生产力耦合协调度不仅受到当地经济发展情况的影响,还会受到周边其他地区新质生产力耦合协调度的影响。基于前述四点研究结论,本文提出如下政策建议:

首先,积极协同提升本地创新能力和生产力水平。必须明确创新力和生产力在新质生产力建设中的核心地位。在创新力方面,加大力度支持关键核心技术的研发突破与战略性新兴产业、未来产业的颠覆式创新,特别是在人工智能、大数据、云计算、新能源等前沿领域,着力培育新的经济增长点,形成多元化的产业发展格局。在生产力方面,加强劳动者技能与素质培训,提升劳动者专业知识水平,鼓励企业加大创新投入,研发新的生产工具、设备和工艺提高生产效率和质量,从而为生产力的发展提供有力支撑。

其次,打破地区间市场分割,缩小地区发展差距。积极深化市场体制改革,打破行政壁垒,推动形成全国统一开放、竞争有序的市场体系。通过减少地区间贸易壁垒,确保新质生产力所需的关键资源、技术和人才等要素在更大范围内自由流动,实现优化配置。与此同时,还应兼顾财政转移支付、税收优惠等政策措施,特别针对欠发达地区,激发其内生发展动力,缩小与发达地区的经济差距,为新质生产力水平提升和经济持续健康发展提供强大动力。

最后,优化新质生产力建设空间布局,完善地区间溢出机制。中国应积极调整和优化新质生产力建设的空间布局,深入分析各地区资源禀赋、产业基础和发展潜力,明确地区自身在新质生产力发展中的定位和作用,进而形成优势互补、协同发展的区域发展新格局。在优化空间布局的过程中,应当注重发挥各地比较优势,加强区域间合作与交流。鼓励各地区之间的产业合作,通过加强政策协调和信息共享,促进优势资源的快速扩散和广泛应用,形成良性的区域互动。

参考文献:

[1]习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J]."求是,2024,67(11):48.

XI"J"P.Developing"new"quality"productive"forces"is"an"inherent"requirement"and"important"focus"for"promoting"highquality"development[J]."Qiushi,2024,67(11):48.

[2]袁瀚坤,韩民春.新质生产力赋能对外贸易高质量发展:理论逻辑与实现路径[J].国际贸易,2024,43(3):1521."

YUAN"H"K,"HANnbsp;M"C.New"quality"productive"forces"enabling"highquality"development"of"foreign"trade:"theoretical"logic"and"realization"path[J]."Intertrade,2024,43(3):1521.

[3]任保平.生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J].经济研究,2024,59(3):1219."

REN"B"P.The"logic"of"productivity"modernization"and"transformation"to"form"new"quality"productive"forces[J]."Economic"Research"Journal,2024,59(3):1219.

[4]蒋永穆,乔张媛.新质生产力:逻辑、内涵及路径[J].社会科学研究,2024,46(1):1018."

JIANG"Y"M,"QIAO"Z"Y.New"quality"productivity:"logic,"connotation"and"path[J]."Social"Science"Research,2024,46(1):1018.

[5]李政,廖晓东.发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J].政治经济学评论,2023,14(6):146159."

LI"Z,"LIAO"X"D.The"theoretical,"historical,"and"realistic"“triple”"logics"of"developing"“new"quality"productivity”[J]."China"Review"of"Political"Economy,2023,14(6):146159.

[6]赵峰,季雷.新质生产力的科学内涵、构成要素和制度保障机制[J].学习与探索,2024,46(1):92101."

ZHAO"F,"JI"L.The"scientific"connotation,"constituent"elements,"and"institutional"safeguards"mechanisms"of"new"quality"productivity[J]."Study"amp;"Exploration,2024,46(1):92101.

[7]任保平,豆渊博.新质生产力:文献综述与研究展望[J].经济与管理评论,2024,40(3):516."

REN"B"P,"DOU"Y"B.New"quality"productivity:"literature"review"and"research"outlook[J]."Review"of"Economy"and"Management,2024,40(3):516.

[8]王树斌,侯博文,李彦昭.新质生产力要素机制、创新逻辑与路径突破:基于系统论视角[J].当代经济科学,2025,47(1):120133."

WANG"S"B,"HOU"B"W,"LI"Y"Z.New"quality"productivity"forces"element"mechanism,"innovation"logic,"and"path"breakthrough:"through"the"lens"of"system"theory[J]."Modern"Economic"Science,2025,47(1):120133.

[9]刘伟.科学认识与切实发展新质生产力[J].经济研究,2024,59(3):411."

LIU"W.Scientific"understanding"and"effective"development"of"new"quality"productivity"forces[J]."Economic"Research"Journal,2024,59(3):411.

[10][KG*2][ZK(#][WB]石建勋,徐玲.加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J].财经问题研究,2024,46(1):312."

SHI"J"X,"XU"L."Major"strategic"significance"and"implementation"path"of"accelerating"the"formation"of"new"quality"productivity[J]."Research"on"Financial"and"Economic"Issues,2024,46(1):312.

[11]郭朝先,陈小艳,彭莉.新质生产力助推现代化产业体系建设研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(4):111."

GUO"C"X,"CHEN"X"Y,"PENG"L.Research"on"promoting"modern"industrial"system"construction"by"new"quality"productive"forces[J]."Journal"of"Xian"Jiaotong"University(Social"Sciences),2024,44(4):111.

[12]贾若祥,王继源,窦红涛.以新质生产力推动区域高质量发展[J].改革,2024,37(3):3847."

JIA"R"X,"WANG"J"Y,"DOU"H"T."Promoting"highquality"regional"development"by"new"quality"productive"forces[J]."Reform,2024,37(3):3847.

[13]蔡湘杰,贺正楚.新质生产力何以影响全要素生产率:科技创新效应的机理与检验[J].当代经济管理,2024,46(5):115."

CAI"X"J,"HE"Z"C.How"new"quality"productive"forces"affect"the"total"factor"productivity:"the"mechanism"and"the"test"of"the"effect"of"scientific"and"technological"innovation[J]."Contemporary"Economic"Management,2024,46(5):115.

[14]韩文龙,张瑞生,赵峰.新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究,2024,41(6):525."

HAN"W"L,"ZHANG"R"S,"ZHAO"F.The"measurement"of"new"quality"productivity"and"new"driving"force"of"the"Chinese"economy[J]."Journal"of"Quantitative"amp;"Technological"Economics,2024,41(6):525.

[15]盖凯程,晏晨景,刘璐.因地制宜发展新质生产力:区域差异、动态演变与影响因素:基于生产关系视角[J].当代经济科学,2025,47(2):118."

GAI"K"C,"YAN"C"J,"LIU"L."Developing"new"quality"productive"forces"according"to"local"conditions:"regional"differences,"dynamic"evolution,"and"influencing"factors:"based"on"the"perspective"of"production"relations[J]."Modern"Economic"Science,2025,47(2):118.

[16]任保平,程至瑜,宗景辉.新质生产力形成中制造业新质化发展水平测度与时空演进[J].数量经济技术经济研究,2024,41(12):524."

REN"Bnbsp;P,"CHEN"Z"Y,"ZONG"J"H.Measurement"and"spatiotemporal"evolution"of"new"qualitative"development"level"of"manufacturing"during"the"formation"of"new"quality"productivity[J]."Journal"of"Quantitative"amp;"Technological"Economics,2024,41(12):524.

[17]卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(3):117."

LU"J,"GUO"Z"A,"WANG"Y"P.Levels"of"development"of"new"quality"productivity,"regional"differences"and"paths"to"enhancement[J]."Journal"of"Chongqing"University(Social"Science"Edition),"2024,30(3):117.

[18]晏文隽,陈辰,冷奥琳.数字赋能创新链提升企业科技成果转化效能的机制研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022,42(4):5160."

YAN"W"J,"CHEN"C,"LENG"A"L."The"mechanism"of"digital"technologies"empower"the"innovation"chain"to"improve"the"enterprises"efficiency"of"technological"achievements"transformation[J]."Journal"of"Xian"Jiaotong"University(Social"Sciences),2022,42(4):5160.

[19]马克思.资本论:第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局,编译.北京:人民出版社,1986:202."

[20]董庆前.中国新质生产力发展水平测度、时空演变及收敛性研究[J].中国软科学,2024,39(8):178188."

DONG"Q"Q."Measurement,"spatiotemporal"evolution,"and"convergence"research"on"the"development"level"of"Chinas"new"quality"productivity[J]."China"Soft"Science,2024,39(8):178188.

[21]郝智娟,文琦,施琳娜,等.黄河流域城市群社会经济与生态环境耦合协调空间网络分析[J].经济地理,2023,43(12):181191."

HAO"Z"J,"WEN"Q,"SHI"L"N,"et"al."Spatial"network"analysis"of"coupling"coordination"between"social"economy"and"ecoenvironment"in"Yellow"River"Basin"urban"agglomerations[J]."Economic"Geography,2023,43(12):181191.

[22]陈磊,杜宝贵.科技服务业发展与区域科技创新耦合协调度及影响因素研究[J].科学学与科学技术管理,2023,44(12):5167.nbsp;

CHEN"L,"DU"B"G.Study"on"coupling"coordination"degree"and"influencing"factors"between"the"development"of"science"and"technology"service"industry"and"regional"science"and"technology"innovation[J]."Science"of"Science"and"Management"of"S.amp;"T.,2023,44(12):5167.

[23]DAGUM"C."A"new"approach"to"the"decomposition"of"the"Gini"income"inequality"ratio[J]."Empirical"Economics,"1997,22(4):515531.

[24]苏振东,宫硕,曹景鑫.中国国内大循环的空间网络结构及其成因识别:兼论自贸试验区作为动力源畅通内循环网络的重要作用[J].工业技术经济,2023,42(11):142152."

SU"Z"D,"GONG"S,"CAO"J"X.Spatial"network"structure"of"Chinas"domestic"circulation"and"its"cause"identification:

also"on"the"important"role"of"pilot"free"trade"zones"as"a"power"source"to"smooth"the"domestic"circulation"network[J]."Journal"of"Industrial"Technology"and"Economy,2023,42(11):142152.

[25]苏振东,宫硕,李卓平.中国省际营商环境空间网络结构分析:基于自由贸易试验区视角[J].大连理工大学学报(社会科学版),2025,46(1):2636."

SU"Z"D,"GONG"S,"LI"Z"P.An"analysis"of"the"interprovincial"spatial"network"structure"of"business"environment"in"China:"from"the"perspective"of"pilot"free"trade"zones[J]."Journal"of"Dalian"University"of"Technology(Social"Sciences),2025,46(1):2636.

[26]刘华军,刘传明,孙亚男.中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J].中国工业经济,2015,33(5):8395."

LIU"H"J,"LIU"C"M,"SUN"Y"N."Spatial"correlation"network"structure"of"energy"consumption"and"its"effect"in"China[J]."China"Industrial"Economics,2015,33(5):8395.

[27]邓世成,吴玉鸣.城市群绿色技术创新的空间网络结构特征及其效应研究:以成渝地区双城经济圈为例[J].管理学报,2022,19(12):17561765."

DENG"S"C,"WU"Y"M.Research"on"spatial"network"structure"characteristics"and"effects"of"green"technology"innovation"in"urban"agglomeration:"take"ChengduChongqing"economic"circle"as"an"example[J]."Chinese"Journal"of"Management,2022,19(12):17561765.

[28]毛晓蒙,王仁曾.绿色金融与新质生产力:促进还是抑制:基于技术创新与环境关注度的视角[J].上海财经大学学报,2024,26(5):3045."

MAO"X"M,"WANG"R"Z.Green"finance"and"new"quality"productive"forces:"promotion"or"inhibition?"From"the"perspectives"of"technological"innovation"and"environmental"concern[J]."Journal"of"Shanghai"University"of"Finance"and"Economics,2024,26(5):3045.

[29]朱波,曾丽丹.数字金融发展对区域新质生产力的影响及作用机制[J].财经科学,2024,68(8):1631."

ZHU"B,"ZENG"L"D."Analysis"of"the"impact"and"mechanism"of"digital"finance"development"on"regional"new"quality"productive"forces[J]."Finance"amp;"Economics,2024,68(8):1631.

[本刊相关文献链接]

[1]"盖凯程,晏晨景,刘璐.因地制宜发展新质生产力:区域差异、动态演变与影响因素:基于生产关系视角[J].当代经济科学,2025,47(2):118.

[2]徐春华,曾繁毅.人工智能、劳资关系与劳动收入份额[J].当代经济科学,2024,46(5):89104.

[3]王树斌,侯博文,李彦昭.新质生产力要素机制、创新逻辑与路径突破:基于系统论视角[J].当代经济科学,2025,47(1):120133.

[4]王国成,程振锋.新质生产力与基本经济模态转换[J].当代经济科学,2024,46(3):7179.

[5]孔令池,郝少博,高波.地区间市场分割对制造业企业生产率的非对称影响[J].当代经济科学,2023,45(5):7488.

[6]张宽,黄凌云.结构的力量:人力资本升级、制度环境与区域创新能力[J].当代经济科学,2022,44(6):2841.

[7]贾康,刘薇,张晶晶.创新引领城市高质量发展:创新原理、思路与要领的探讨[J].当代经济科学,2021,43(3):8393.

编辑:张静,高原