摘要:因地制宜发展新质生产力需构建适配的新型生产关系。基于2012—2021年中国城市数据,从“新”和“质”双维度构建指标评价体系,揭示新质生产力的三重“中心—外围”梯度分化格局及跃升趋势。在此基础上,进一步从生产关系视角分析因地制宜发展新质生产力的实现路径。研究发现:生产关系优化对新质生产力的促进作用呈现“中心强、外围弱”的异质特征;生产关系的空间溢出强度与方向存在协同度门槛,即新质生产力与生产关系间协同度更高的中心区域具有更强的溢出效应,且向外围溢出;中心与外围区域间壁垒抑制溢出效应。对此,因地制宜发展新质生产力应聚焦生产组织革新、要素配置优化、市场壁垒破除和消费升级引导,以“中心—外围”联动改革推动协同发展。

关键词:新质生产力;区域差异;动态演变;新型生产关系;区域协同发展

文献标识码:A文章编号:100228482025(02)000118

一、问题提出

2024年3月,第十四届全国人民代表大会第二次会议期间,习近平总书记提出“因地制宜发展新质生产力”[1]REF_Ref22765rh,党的二十届三中全会进一步强调健全因地制宜发展新质生产力体制机制。中国幅员辽阔,各地区位条件和发展水平差异巨大,发展重点、难点各异,需从时空双维度出发探寻发展新质生产力的方向和着力点。那么,中国新质生产力呈现何种发展格局与变化趋势?如何根据不同地区具体状况因地制宜发展新质生产力呢?

针对上述问题,大量学者从新质生产力内涵出发对其进行测算,发现中国新质生产力呈区域不平衡发展的特征,且不同区域存在差异化演变趋势[24]26166rh。此外,已有文献探讨了数字金融[5]3800rh、数据要素市场化[6]4159rh、产业协同集聚[7]27103rh等因素对新质生产力发展的影响。但目前尚需从三个方面进行拓展。第一,更全面地提炼新质生产力核心内涵。多数文献将“劳动过程”概念泛化为“社会生产力”,仅聚焦生产过程的简单三要素而未将各要素优化组合带来的效率提升纳入新质生产力评价体系。第二,更全面地考察新质生产力区域发展格局。目前,中国已形成由沿海到内陆、由中心城市到外围城市的多层次区域发展格局[8]28011rh,但多数研究未全面归纳城市新质生产力区域分布和发展演变特征。第三,更全面地分析因地制宜发展新质生产力的机理。目前,鲜有文献在分析过程中关注生产关系和新质生产力的协同发展关系以及空间交互关系。

基于以上所述,本文结合空间政治经济学理论,从城市层面分析了中国新质生产力发展水平、区域差异以及分布与演变特征,并从生产关系视角切入,探究了因地制宜发展新质生产力的实现路径。本文可能有四方面边际贡献。第一,围绕新质生产力基本内涵和特征,构建“新”与“质”双维度的新质生产力评价体系。第二,从三重“中心—外围”角度分析新质生产力的区域发展格局及其动态演变特征。第三,从生产、分配、交换和消费四个维度构建生产关系指标评价体系,并从生产关系与新质生产力矛盾运动出发,为探讨生产关系对新质生产力的影响机理提供新的实证依据。第四,从生产关系与新质生产力的协同关系以及区域壁垒两个角度考察中心与外围地区空间互动机制,提出因地制宜发展新质生产力的“四条路径”和“四条准则”,为推动新质生产力区域协同发展提供学理支撑。

二、因地制宜发展新质生产力的理论机理

(一)因地制宜发展新质生产力的动力

因地制宜发展新质生产力:区域差异、动态演变与影响因素生产关系对生产力的影响应“把它们当作感性的人的活动”[9]6去理解。新质生产力发展并非自然发生,必须以优化生产关系作为驱动力量,其形成逻辑是生产关系的调整改变了经济主体的行为活动[10]11631rh。在生产环节,生产组织形式变革通过构建跨领域协作网络,促进知识在生产网络节点间快速迁移与重组,最终推动劳动过程从经验的独立积累向协同创新质变;在分配环节,新型绩效关联机制等方面的调整有效推动劳动力与生产资料紧密结合,激发劳动者的创造力和积极性;在交换环节,破除交换障碍有助于实现时空压缩,进而加速新兴产业资本周转,提升劳动者之间的交互频率与效率;在消费环节,消费端的需求更新迭代信号通过市场传导至生产端,倒逼生产领域革新使用价值创造方式,为培育新兴产业提供社会需求基础。

此外,生产关系与新质生产力之间的矛盾运动呈区域差异化的典型特征,是因地制宜发展新质生产力的逻辑出发点之一。在新质生产力形成与发展的过程中,只有当生产关系的变革深度契合特定空间中新质生产力的状况,才能充分发挥其作用。对此,本文提出以下命题:

命题1:生产关系是推动新质生产力发展的动力,但其效能受特定区域生产关系与新质生产力协同发展程度的影响而表现为区域异质性。

(二)新质生产力与生产关系的空间联动

马克思指出,“城市彼此发生了联系,新的劳动工具从一个城市运往另一个城市,生产和商业间的分工随即引起了各城市间在生产上的新的分工,在每一个城市中都有自己的特殊的工业部门占着优势”[9]31629rh60,而“由协作和分工产生的生产力,不费资本分文。这是社会劳动的自然力”[11]14672rh。该论断揭示了空间维度生产力演进的内在规律。新质生产力的空间扩散推动新兴产业区域分工协调体系的构建,实现区域协同发展。此外,地理和经济的邻近性催生制度供给的空间依赖与关联性。区域间制度变革通过相互学习和模仿形成制度趋同,进而影响邻近地区新质生产力发展。由此,本文提出以下命题:

命题2:生产关系的优化调整具有空间溢出效应,且本地新质生产力的发展对邻近地区产生辐射带动作用。

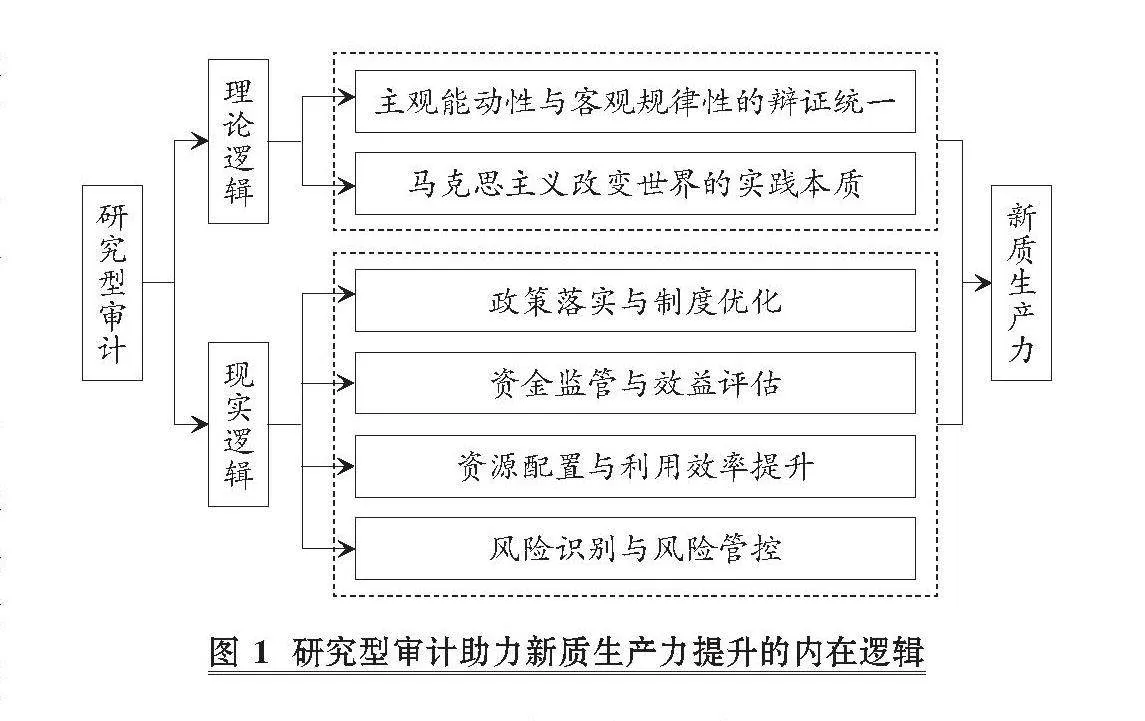

此外,聚焦中心与外围区域互动机制还需补充两项子命题。其一,生产关系存在非对称溢出效应:中心区域经济制度基础较完善,生产关系与新质生产力协同发展程度高,能通过制度创新构建出更完善的区域联动体系,带动外围地区融入其中。同时,中心地区的改革经验为外围地区提供制度学习模板,降低改革试错成本。因此,生产关系的溢出效应表现为中心向外围区域扩散。由此提出互动机制1:生产关系与新质生产力协同程度的差异影响生产关系的溢出方向和溢出程度。其二,生产关系的空间溢出可能面临阻滞风险:区域间产业同构化以及地方保护主义等因素构成的区域壁垒会严重阻碍区际联动发展。由此提出互动机制2:中心与外围地区间区域壁垒阻碍生产关系的空间溢出效应。上述因地制宜发展新质生产力的理论机理如图1所示。

图1因地制宜发展新质生产力的理论机理

三、研究设计

(一)评价指标体系构建

1.新质生产力指标体系

与传统生产力相比,新质生产力在要素特质上表现为更新的要素构成,在功能取向上表现为更高的效率水平[12]19483rh。“新”表现为突破传统生产力“三要素”的新要素。新质生产力拓展了原有要素范畴,将科技创新作为核心要素,深刻重塑了生产力基本要素,从而推动生产力的质态演进。具体来看,新要素包括新质劳动力、新质劳动资料和新质劳动对象。首先,具备战略创新能力与工程实践素养的劳动者是新质生产力的核心要素。新质劳动力包括战略型创新人才与高技能应用人才,前者以顶尖科学家、科技领军人才等为代表,承担原创性技术突破的重任;后者以具有新型复合技能的大国工匠为主体,是科技成果转化的实践主体。其次,实现空间场域延伸与要素形态创新的劳动对象是新质生产力的物质基础。一方面,劳动对象的物理边界拓展至“深空、深海、深地”新三维空间;另一方面,人类在劳动过程中不断创造出新的劳动对象,如数据等,不断向虚拟维度拓展。最后,集成新型动力、智能基础设施与尖端生产工具的劳动资料是新质生产力的重要标志。新质劳动资料集中体现为以清洁能源为动力驱动,以数字基础设施为运行基座,将新一代信息技术和先进制造技术等融合应用孕育出的新型生产工具,实现物理空间与数字空间双向赋能。“质”表现为由新要素优化组合带来的质变27313rh,直接体现为经济系统向更高效的发展模式即依靠主体内生驱动力转变[13]27313rh。首先,绿色效率高:新质生产力是环境友好型、资源节约型的绿色生产力。产业数智化发展能通过引导绿色流向,提升绿色流速,提高绿色流量,最终提升绿色生产效率[14]20910rh。其次,创新效率高:新质生产力较传统生产力具有更高的科技含量,且以创新和知识为基础的发展模式保障了创新的可持续性以及更高效的知识创造、传播和应用[15]15844rh。最后,劳动效率高:新型劳动力具备更高的教育水平、创新能力和跨领域劳动技能,能够充分利用先进数智化劳动手段更高效地完成高附加值任务,实现劳动效率质的飞跃15867rh。

综上所述,本文构建了基于“新”与“质”两个维度的评价体系,如表1所示。其中,数据要素利用水平参考苑泽明等[16]1794rh的方法,将上市公司数据资产相关词频加1并取对数,并按注册地汇总到地级市。

2.生产关系指标体系

社会生产过程中生产、分配、交换、消费作为一个统一体,其构成及相互关系是承载特定社会生产关系的基础。因此,本文尝试将这四个环节作为统一整体来量化生产关系

本文考察的生产关系指经济运行体制机制,不涉及基本经济制度和所有制性质等同质性规定。。首先,在生产环节,劳动力和生产资料在不同行业中的配置与组合形成的产业结构体现了生产关系的具体形式。另外,专业化也是生产过程中形成的重要制度性安排[17]31520rh。其次,在分配环节,从投入要素的分配上看,劳动力和资本要素的合理配置是影响新质生产力的重要因素,当劳动力向高附加值产业流动,资本向研发环节倾斜时,有助于形成“人力资本升级—技术溢价捕获”的正向循环。从产出的分配上看,合理的劳动收入分配能激发新质劳动力的创新活力。再次,在交换环节,劳动者就业环节属于社会生产的流通环节,体现了市场经济表层的交换关系[18]31735rh。劳动者专业技能供给与新兴产业岗位需求的精准对接,能降低效率损失,提升全要素生产率。此外,多层次且具有活力的资本市场不仅能加速战略性新兴产业的资本循环与周转,还有助于将技术创新的不确定性转化为市场机遇,为新质生产力的发展提供持续稳定的动力源。最后,在消费环节,对消费的考察应从“双重的消费,主体的和客体的”[19]13444rh两方面展开。一方面,主体角度即劳动力的消费,为保证社会再生产的顺利进行,两大部类中消耗掉的劳动力必须得到相应的实物补偿,因此生活资料的消费可以反映生产过程中劳动力的耗费情况。另一方面,客体角度即生产资料的消费,各部类中消耗掉的生产资料同样需得到相应的实物补偿,同时为保证扩大再生产顺利进行,亦需对各部类投入追加的生产资料。

其中,本文结合朱波等[5]3800rh的研究,将计算机服务和软件业、科研技术服务和地质勘查业等行业的从业人数纳入区位熵的计算公式中,衡量其专业化水平;资本和劳动力配置扭曲指数借鉴刘诚等[20]32615rh的测算方法,以反映资源配置有效性;收入增速合理性测算公式为ln[incg-GDP/GDPg],其中,incg和GDPg分别表示人均可支配收入增速与国内生产总值(GDP)增速,固定资本与房地产投资增速合理性的测算公式类似;资本和劳动力相对价格扭曲系数测算参考陈永伟等[21]30rh的做法,反映了要素价格扭曲程度。

(二)研究方法

1.发展水平的评价:熵权法

本文利用熵权法计算各指标权重,确保对新质生产力和生产关系发展水平评价的客观性。

2.区域差异的衡量与来源:Dagum基尼系数分解法

Dagum基尼系数将区域差异分解为区域内差异(Gw)、区域间差异(Gb)和超变密度(Go),分解公式如下:

G=∑ka=1∑kb=1∑nai=1∑nbj=1Iai-Ibj/(2n2μ)=Gw+Gb+Go[JY](1)

其中,n为城市数量,μ表示全国新质生产力发展水平均值,k为区域数量,Iai为a区域i城市新质生产力发展水平,同理Ibj为b区域j城市新质生产力发展水平,na和nb分别为a与b区域城市数量。基尼系数G越高,表明差异程度越大。

3.动态演变趋势:核密度图与马尔科夫链

本文基于高斯核函数的核密度估计,测度新质生产力发展水平的演变趋势,并利用马尔科夫链分析各城市新质生产力发展状态的动态转移过程,揭示其长期稳定的转移趋势。传统马尔科夫转移概率矩阵([WTHX]MP[WTBX])如下(共5种状态,k=5):

[WTHX]MP[WTBX]=p11p12p13p14p15p21p22p23p24p25p31p32p33p34p35p41p42p43p44p45p51p52p53p54p55"[JY](2)

phg=p[st+1=gst=h]"[JY](3)

其中,phg表示t时刻城市为h等级(st=h)时,t+1期后转化为g等级(st+1=g)的概率。

空间马尔科夫转移概率矩阵以某一城市在t时刻的空间滞后类型为条件,将传统马尔科夫转移概率矩阵拓展为k个k×k矩阵。在第q个条件(q≤k)的矩阵中的元素表示该城市邻域为q等级时

采用乘法形式经济地理嵌套矩阵衡量城际关联,其邻域等级由邻域城市空间加权值表征。,其于t时刻由h等级转移到t+1时期g等级的概率。

进一步利用平稳马尔科夫链过程预测各城市新质生产力稳定的长期趋势。在满足式(4)时,马尔科夫链模型中转移概率分布经多次转移后达到平稳:

4.新质生产力影响因素分析:固定效应模型与空间计量模型

为检验生产关系对新质生产力的影响,构建以下基准回归模型:

NQPt,c=α0+α1RPt,c+βCVt,c+γt+μc+εt,c[JY](5)

其中,NQPt,c和RPt,c分别为t年c城市新质生产力和生产关系发展水平;γt为时间固定效应,μc为城市固定效应,εt,c为随机扰动项;CVt,c为一系列控制变量,主要从上层建筑与自然地理环境两维度选取。其中上层建筑方面包括:采用沈国兵等[22]18522rh的方法构建的知识产权保护指数、政府透明度指数

根据《中国政府透明度指数报告》整理,部分[JP3]缺失数据依据插值法补齐。、每万人律师数;基于刘毛桃等[23]19303rh的方法测度的政府数字经济关注度、一般公共预算收入占GDP比重;借鉴陈诗一等[24]19355rh的方法构建的环境规制强度指数。自然地理环境方面选取归一化植被指数和自然灾害损失GDP占比。

进一步地,本文采用空间杜宾模型(SDM)分析生产关系空间溢出效应、以探索因地制宜发展新质生产力的实现途径。模型设定如下:

其中,uc、vt和ζt,c分别表示城市固定效应、时间固定效应和随机误差项;[WTHX]W[WTBX]为空间权重矩阵。本文主要使用乘法形式的经济地理嵌套矩阵,其中经济距离以人均GDP差值的倒数表示,反地理距离由经纬度距离的倒数表示。此外,本文还在模型中分别采用加法形式的经济地理嵌套矩阵(加权参数设定为0.5)、指数衰减矩阵(基于Ezcurra等[25]25944rh的经验研究,将距离衰减参数设定为0.01)以及引力矩阵,以保证结论的稳健性。

(三)数据来源

本文数据来自《中国城市统计年鉴》和司尔亚司数据信息有限公司、国泰安、同花顺、天眼查等数据库,整理得到2012—2021年中国281个城市

西藏及港澳台地区数据缺失较多,本文予以剔除。共2"810个观测值。极少数缺失值采用线性插值法处理,所有价格指标皆按2012年不变价进行平减。变量描述性统计结果如表3所示。

四、新质生产力区域差异

(一)新质生产力区域发展特征

一方面,从区域发展水平来看,各地区新质生产力呈显着增长趋势,年均增长率达4.65%。党的十九大以前,年均增长4.23%,党的十九大以后,上升至5.19%,增速提高"0.96个百分点,反映出中国新质生产力的内生增长动力不断增强。

另一方面,从区域发展格局上看,中国新质生产力呈现三重“中心—外围”区域发展格局。在第一重宏观大区域维度上

东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。,新质生产力发展水平呈“东高西低”“东快西慢”区域分布与发展特征,如图2所示。

其中,东部地区年均增长5.93%,显着快于中部地区的3.49%和西部地区的3.70%,表明东部地区在新质生产力发展上的先发优势持续扩大。第二重与第三重“中心—外围”发展格局如图3所示。在第二重经济圈维度上,长三角、粤港澳大湾区、京津冀、长江中游和成渝经济圈中城市新质生产力发展水平普遍较高,其年均增速6.11%,显着高于圈外城市的3.59%;在第三重城市维度上,外围城市年均增长率为3.63%,而省会城市、副省级城市和直辖市等区域性大城市的平均增速高达7.58%,约为外围城市增速的两倍。

综上可见,中国新质生产力呈现以东部—中西部、五大经济圈—圈外区域、中心城市—外围城市为特征的三重“中心—外围”新格局,且“中心快、外围慢”的增速分化趋势进一步加剧该格局的定型。可能的原因是,中心地区通过淘汰低附加值的传统制造业或将其转移至外围地区,为吸引人才、技术等高端资源发展战略性新兴产业创造条件,因而呈现新质生产力高速发展态势。而外围地区的能源、劳动力、土地等传统资源丰富,在发展传统产业上具有比较优势。根据自身区位优势进行的专业化分工有助于提升本地优势要素收益。

然而,以外围地区承接中心地区传统产业为主要内容的国内价值链分工虽然利于中心地区布局新兴产业,实现价值链攀升,但阻碍了区域协调发展。区域间发展差距是否存在收敛趋势,取决于中心与外围区域在分工中的收益分配[26]12790rh,而马克思强调“一定的分配形式是以生产条件的一定的社会性质和生产当事人之间的一定的社会关系为前提的”[27]16999rh。中心与外围区域在价值链中的不同位置决定二者在收益分配中的不平等地位。由此可见,中国在发展新质生产力的过程中存在第一重困境:“中心—外围”梯度分化格局对区域协调发展造成负面影响。

(二)新质生产力区域差异分析

1.区域差异程度与来源

区域差异的度量及分解结果如图4所示。对于总体差异而言,新质生产力区域差异相对较小(基尼系数均值为0.250),但总体呈上升态势,年均上升3.85%。另外,从第一重“中心—外围”维度的差异分解结果可见,区域间差异贡献率均值高达40.15%,年均下降1.87%。区域内差异贡献率次之,超变密度占比最小。其中,区域内差异贡献度增长幅度较小,年均增长率仅为0.12%;超变密度贡献率年均降幅达2.80%。总之,新质生产力区域差异主要来源于中心与外围地区间的差异,而区域内差异的存在也对新质生产力的区域协调发展构成一定阻碍

第二重与第三重“中心—外围”维度的差异分解与基准结论方向一致,因篇幅限制留存备索。

2.区域内分化趋势

为更全面探讨区域差异的演变,本文进一步分析区域内各城市新质生产力分化趋势,如图5所示。从差异程度上看,新质生产力区域内差异程度呈现“中心高,外围低”的特点,即中心区域内部各城市新质生产力发展差异程度大于外围区域。从变化趋势上看,中心区域内部各城市的分化速度较快,部分城市在竞争中处于不利地位,发展趋于边缘化,而外围区域内部各城市间分化趋势缓慢。

五、新质生产力发展水平动态演变

(一)新质生产力发展水平的总体演变趋势

核密度分析结果见图6。高峰峰脊逐渐向右移动,表明新质生产力整体稳步提升。高峰峰值逐年下降,且分布宽度不断扩大,说明城市间新质生产力发展差距在持续拉大。右侧低峰逐渐升高并向右移动,反映出新质生产力增长极正在形成,且进入增长极的城市数量逐年增加,区域极化效应逐步增强。

(二)新质生产力发展水平的动态演变方向

本文将新质生产力发展水平根据五分位点划分为低、中低、中等、中高和高水平5个等级(k=5),利用空间马尔科夫链方法分析新质生产力发展的转移特征和演变方向。

1.发展等级的动态转移

空间马尔科夫链分析结果如表4所示。第一,各城市新质生产力发展等级在下一期具有较大概率实现跃升,表明总体发展趋势向更高水平演进。第二,矩阵对角线的概率值大于非对角线,说明新质生产力发展存在“俱乐部收敛效应”,这意味着城市在特定发展等级上存在路径依赖与锁定现象,阻碍其向更高水平方向跃升。第三,发展等级的转移主要发生在相邻等级,无显着的“跨级跃升”现象,可见新质生产力向高水平跃升是一个长期过程,各地区应依据自身区位条件和经济规律循序渐进发展新质生产力。第四,邻域等级越高,实现等级跃升的城市越多,反映出新质生产力的发展存在空间联动效应,高水平地区能带动较落后地区新质生产力发展。

2.发展等级长期转移的预测

本文利用马尔科夫链预测模型预测新质生产力发展的长期演变结果,分析各城市发展等级经过长期转移过程后达到稳定的极限分布状态。长期来看,不同等级城市均有较大概率向更高等级的方向跃升,如表5所示。具体而言,在不考虑空间联系性时,大部分城市新质生产力水平有望最终提升至高水平等级。在考虑空间联系性后,随着领域城市新质生产力发展等级的提升,本地区提升到高水平的概率逐渐增加,可能的原因是较落后地区能通过人员交流、多样化的信息搜集、制度学习等方式低成本地吸收发达地区经验和知识,提升本地区创新能力,实现区域协同发展。

六、新质生产力影响因素探究:基于生产关系的视角

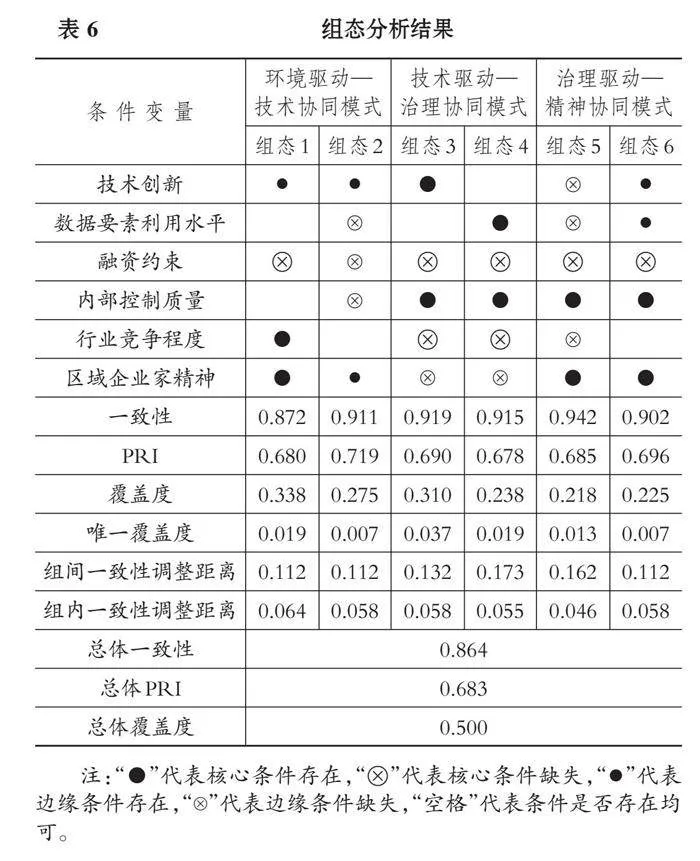

(一)发展:生产关系对新质生产力的影响

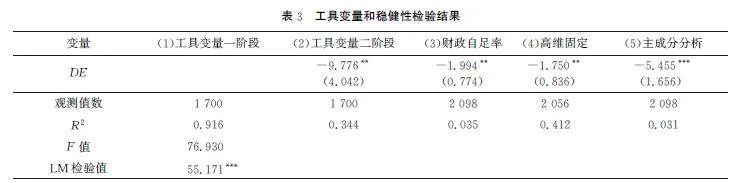

为检验生产关系对新质生产力的驱动效应,对式(5)进行估计的结果见表6第(1)列。在控制相关变量后,生产关系每提升1个单位,城市新质生产力水平将显着提升0.287,证实制度优化是其跃升的重要动力。鉴于生产力与生产关系存在互为因果的内生性问题,本文利用多种检验方法确保结论稳健性

本文还通过缩尾剔除极端值、使用交互固定效应、利用2012—2019年样本数据进行回归以及重新设计联立方程等方法进行稳健性检验,回归结果留存备索。

第一,工具变量法。选择滞后两期的生产关系发展水平作为工具变量,两阶段最小二乘法(2SLS)估计结果结果见表6第(2)(3)列,回归系数依然显着为正,与基准结论一致。

第二,构建联立方程模型。将式(7)与式(5)结合构建联立方程模型并使用三阶段最小二乘法进行估计:

RPt,c=δ0+δ1NQPt,c+φCVt,c+ωt+υc+πt,c[JY](7)

回归结果见表6第(4)(5)列,其中第(4)列为式(5)估计结果,第(5)列为式(7)的估计结果,实证结果揭示了二者间存在显着的内生强化机制:新质生产力进步推动制度变革,而生产关系优化反哺新质生产力发展。因此,统筹协调新质生产力与生产关系这一循环系统是推动新质生产力发展的关键[15]15844rh28317rh。

第三,新质生产力的跨期效应。使用系统广义矩估计(GMM)模型的检验结果见表6第(6)列。在考虑新质生产力的跨期效应后,生产关系对新质生产力的影响依然显着。此外,新质生产力滞后项系数显着为正,说明其发展过程具有路径依赖性。因此,优先布局战略性新兴产业能为地区提供显着的先发优势,然而新质生产力的跨期效应会拉大优先布局的地区与后发地区之间的发展差距。

第四,生产关系的滞后效应。在引入生产关系滞后项后,表6第(7)列的结果表明,当期新质生产力发展受当期和上一期生产关系影响。由此可知,生产关系的调整是一个持续且跨期的过程,这要求制度设计需保持连贯性和前瞻性,通过超前布局,提前为新质生产力的培育和发展提供良好的制度环境。

(二)“因地致异”:生产关系的区域异质效应

发展新质生产力的关键在于生产关系的适应性调整,那么外围地区能否通过改革滞后的生产关系以缩小与中心地区的差距?对此,本文进一步检验改革生产关系对新质生产力的促进效应在中心和外围区域是否具有空间同质性。

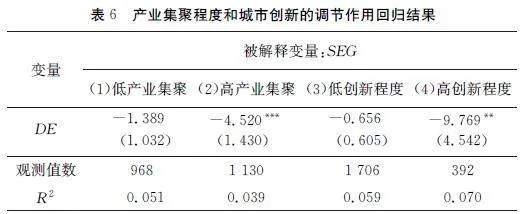

1.第一重“中心—外围”:宏观大区域维度

城市位于东部地区时将CER赋值1(CER1),位于中部或西部时将CER分别赋值2和3(CER2和CER3),将其与生产关系指标相交互的回归结果见表7第(1)列。东部地区优化生产关系对新质生产力的驱动效力显着高于中、西部地区。

2.第二重“中心—外围”:经济圈维度

当该城市位于五大经济圈时,将CEC虚拟变量赋值0,反之赋值1。将其与生产关系指标的交互项纳入回归模型,交互项系数见表7第(2)列。经济圈内城市生产关系调整对新质生产力的提升效应约为圈外城市的2.4倍。

3.第三重“中心—外围”:城市维度

利用虚拟变量CEU划分中心大城市和周边城市,其中将省会城市、副省级城市和直辖市赋值0,其他周边城市赋值1。具体交互结果见表7第(3)列。在区域性中心大城市,生产关系革新的增益幅度显着高于周边外围城市。

4.发展新质生产力的双重困境

前文分析表明,发展新质生产力面临“双重困境”:其一,“中心—外围”区域新质生产力呈梯度分化格局,且区域非均衡发展趋势不断强化;其二,生产关系优化对新质生产力的正向效能呈现显着的空间异质性。“各自为政”式的碎片化发展模式拉大了区域间新质生产力发展差距。对此,破解双重困境亟须根据“因地制宜”原则构建区域良性协同体系。

(三)困境之道与破除困境之器

1.困境之道:从生产关系与新质生产力矛盾运动的角度探寻问题原因

分析“因地致异”现象产生的原因是因地制宜发展新质生产力、实现区域协同发展的关键。对此,本文从生产关系和生产力矛盾运动的角度出发,分析“双重困境”产生的成因。耦合协调度模型是用于评估子系统间协调性的重要分析工具,借鉴王淑佳等[28]28203rh的方法,利用修正的耦合协调度模型衡量新质生产力与生产关系矛盾运动系统的协同性。

本文以新质生产力与生产关系的耦合协调度(CSD)作为门槛变量构建门槛效应模型,估计结果见表7第(4)列。随着耦合协调度的提高,生产关系对新质生产力的正向作用逐渐增强。因此,区域协同发展过程需遵循双向适配原则:其一,生产关系调整须与本地新质生产力发展状况动态适配,确保制度创新供给精准匹配新兴产业发展需求;其二,新兴战略产业布局须与本地生产关系适配,在制度禀赋约束下构建差异化新兴产业发展模式。

各区域生产关系与新质生产力的协同程度如表8所示,无论对于平均值抑或中位数,外围地区协同程度均显着低于中心地区。可见,生产关系的区域异质效应来源于各区域生产关系与新质生产力的协同程度的差异:中心区域协同程度较高,其生产关系的提升对新质生产力的促进作用更为显着,而外围区域则相对较弱。

2.破除困境之器:从空间维度探索解决方案

因地制宜不仅需要考虑本地区情况,还需考虑周边地区以及城际、区际互动情况。对此,本文进一步探讨中心与外围区域的互动机制,为探寻因地制宜发展新质生产力的可行途径提供理论支撑。

在进行空间回归分析前,首先利用莫兰指数对生产力和生产关系空间自相关性进行检验,结果如表9所示,新质生产力和生产关系存在显着空间自相关性,这与前文分析三重“中心—外围”区域发展格局的逻辑一致

利用其他权重矩阵的计算结果结论一致,留存备索。。其次,进行拉格朗日乘子检验(LM),结果显示Robust"LMlag值以及Robust"LMerror值均在1%的水平下拒绝原假设,此时应使用空间杜宾模型(SDM)。最后,进行似然比检验(LR)和Wald检验,其结果均在0.01的水平下显着拒绝原假设,表明SDM无法退化成空间滞后模型(SAR)或空间误差模型(SEM)

限于篇幅,结果留存备索。。综合而言,本文使用SDM进行空间分析。对式(6)进行估计的结果以及空间效应分解结果分别见表10和表11。一方面,从新质生产力的空间溢出角度看,周边地区新质生产力的发[JP3]展状况对本地新质生产力产生正向影响。这反映出中心地区新质生产力的发展是引领外围地区发展的重要力量。另一方面,从生产关系的空间溢出角度来看,生产关系对新质生产力的直接效应和空间溢出效应均显着为正,表明生产关系的优化亦对周边地区产生积极带动作用。

前述分析尚未揭示生产关系与新质生产力的协同度差异对城际空间互动的影响,同时还缺乏对区域

壁垒引致的空间交互效率损失的分析。本文从以下方面探究“中心—外围”空间互动机制。

互动机制一:生产关系与新质生产力的协同程度影响生产关系的溢出方向和溢出程度。本文借鉴Yuan等[29]28530rh的方法,构建空间门槛效应模型,以识别各地区在不同协同程度下生产关系对新质生产力的空间溢出效应。模型构建如下

空间门槛效应估计结果见表12

此处为采用经济地理嵌套矩阵(乘法形式)的估计结果,利用其他权重的估计结果依然稳健,留存备索。。在低协同区域(CSD≤T1),生产关系对周边城市新质生产力的影响不显着(空间溢出系数"0.022);但在高协同区域(T2lt;CSD),其空间溢出效应显着增强(溢出系数"0.387)。这反映了生产关系的溢出效应不仅具有空间方向性特征,且溢出强度与协同程度呈正相关关系即高协同的区域更易将生产关系改革的红利辐射至周边地区。因此,各地区在生产关系调整过程中应借鉴协同程度较高城市的成功经验,并主动嵌入新兴产业区域分工网络,同时还需结合自身发展实际,及时破除制约新质生产力发展的制度性障碍。

[JP3]

互动机制二:区域壁垒阻碍生产关系的空间溢出效应。本文构建一个反事实框架检验当区域壁垒完全阻碍中心与外围城市间互动时,生产关系空间溢出效应的情况。通过构造中心与外围区域空间权重矩阵,其矩阵元素分别为wegcij和wegoij,以识别区域壁垒对中心与外围区域生产关系溢出效应的影响,构建方法见式(9)(10)。

[JB(]wegcij=weij×wdij,i≠j且i与j同属于中心区域城市0,i=j或i与j不同属于中心区域城市

wegoij=weij×wdij,i≠j且i与j同属于外围区域城市0,i=j或i与j不同属于外围区域城市[JB)][JY]"[FK(W][KG*2](9)(10)[FK)]

其中,weij为i与j城市之间人均GDP的差值的倒数,反映了两地间经济距离;wdij表示i与j城市之间空间直线距离的倒数,以衡量两地间地理距离。

基于上述空间权重矩阵,对式(6)进行重新估计的结果见表13。在中心与外围地区完全阻隔的条件下,中心地区生产关系对新质生产力发展的溢出效应不显着,外围地区同样未能形成明显的溢出效应,证实区域壁垒对生产关系跨区域传导产生严重阻碍。对此,构建“内循环”与“外循环”相结合的“中心—外围”良性互动机制能够推动制度创新从中心节点城市向周边邻域传导,并通过区域协同网络实现全域覆盖,最终促进区域协同发展。

综上研究,实现因地制宜发展新质生产力主要有四条路径。第一,内生性演进路径:生产关系→新质生产力。该路径受制于区域制度禀赋差异,生产关系调整产生的效应存在显着空间异质性,导致中心与外围区域间新质生产力演进呈现差异化发展格局,难以实现系统性区域协同发展。第二,梯度转移路径:中心地区新质生产力→外围地区新质生产力。中心地区通过产业转移对外围地区产生辐射效应。而外围地区需依托自身区位条件与生产关系发展状况重塑比较优势,并通过产业链垂直分工,构建非对称性产业共生网络。第三,制度溢出路径:中心地区生产关系→外围地区生产力。制度创新具有非对称性扩散特征即中心地区通过制度环境优化降低交易成本,吸引外围区域嵌入其价值链体系,进而分摊外围地区战略性新兴产业培育成本[30]10170rh。第四,制度学习路径:中心地区生产关系→外围生产关系。外围区域在实施渐进式改革策略时,应构建起适配性制度创新框架:一方面通过政策学习降[JP3]低制度试错成本;另一方面结合本地新质生产力禀赋特征进行制度调适,避免机械移植而引发的生产关系与新质生产力失调问题。

同时,实现因地制宜发展新质生产力还应进一步结合四条准则。第一,生产关系—新质生产力适配性。一方面,制度变革需匹配本地产业发展情况,避免制度供给与新质生产力发展需求产生结构性错配;另一方面,新兴产业布局应与本地要素禀赋和制度结构相匹配。第二,构建协同合作网络。跨区域合作过程中应兼顾各方制度比较优势,构建“双向适配”机制,实现制度互补性设计。第三,多层级空间扩散。发挥新质生产力“增长极效应”,构建由“区域性大城市向周边外围城市”“五大经济圈内城市向圈外城市扩散”“东部城市向中西部城市”的“三重”辐射扩散体系。第四,打通中心—外围“双循环”堵点。一方面,推动市场整合,消除区域间隐性门槛;另一方面,构建区域间差异竞合机制,形成新质生产力发展“错位协同”格局。总之,在因地制宜发展新质生产力的过程中,通过将“四条路径”和“四条准则”相结合,建立起多路径、多区域、多层级的嵌套式区域治理结构,从而不仅能保持各区域发展自主性,又能强化跨域协同效能,最终为破解新质生产力区域协同发展难题提供学理依据。

七、结论与建议

本文通过对2012—2021年中国新质生产力发展水平进行测度,分析了其区域差异及空间来源的演变趋势,并探讨新质生产力发展水平的动态演变[JP3]特征。进一步从生产关系的角度,探讨其对新质生产力的影响机理,并揭示中心与外围区域的空间互动机制。最后提出“四条路径”和“四条准则”,为因地制宜发展新质生产力提供理论支撑。主要结论包括六个方面。第一,全国各地新质生产力发展势头强劲,但呈三重“中心—外围”梯度分化格局,中心地区增速快于外围地区,导致区域差距拉大,此为发展新质生产力所面临的“第一重困境”。第二,区域间差异是新质生产力区域差异的主要来源,区域内差异较小但呈递增趋势。第三,各地区新质生产力总体向高水平等级跃升,但跃升概率受邻近区域发展等级的影响。第四,生产关系优化对新质生产力的促进作用呈现“中心强、外围弱”的区域异质特征,此为“第二重困境”。第五,生产关系与新质生产力协同发展程度的差异是生产关系区域异质效应产生的原因。第六,生产关系存在空间溢出效应。一方面,溢出强度与方向存在协同度门槛即协同程度更高的中心地区对外围地区具有更强的溢出效应;另一方面,区域壁垒是制约溢出效应的重要因素。因地制宜发展新质生产力需构建与之适配的新型生产关系,并通过“中心—外围”联动改革实现新质生产力区域协同发展,本文提出以下对策建议:

首先,构建新型生产组织形式:以产业创新政策为主,产业结构政策为辅。第一,明确产业体系建设方向,前瞻部署未来产业。构建具空间层次性的未来产业规划布局战略,通过中心地区布局带动外围地区产业结构升级。第二,制定产业结构转型升级差异化配套政策,推动传统产业提质增效。为外围地区传统产业中各企业在新技术应用等方面提供政策优惠。第三,优化创新生态环境,培育壮大战略性新兴产业。建立区域间创新合作平台,为企业跨区域创新合作提供如科技成果、研究方向等必要信息服务。

其次,构建新型分配关系:深化要素市场化配置,激发人才、资本等创新要素活力。第一,注重人才发展与产业发展的融合,通过政策层面规划确保人才发展紧跟新兴产业发展需求,避免人才产业间配置失衡。第二,推动区域基本公共服务均等化。健全多层次社会保障体系,提升公共服务质量,避免人才区域间配置失衡。第三,强化金融对创新领域的“供血”功能。各地区应积极拓展新兴技术融资模式,设立科技专项贷款和战略性新兴产业发展专项贷款项目,提高资本配置效率。

再次,构建新型交换关系:建设全国统一大市场,破除地方保护主义。第一,完善市场的公平竞争制度,加强各地区企业公平竞争审查的刚性约束。第二,完善知识产权保护体系,针对知识产权保护要求建立动态追踪机制,推动知识要素区域间流动。第三,完善现代化市场监管机制,利用“互联网+监管”“人工智能+监管”等多种监管手段提升各地区政府间综合协同监管能力。

最后,构建新型消费关系:通过引流导流培育居民高端消费品需求,构建新型消费结构。第一,放宽战略性新兴产业相关产品市场准入。通过完善高端消费品免税政策,对高附加值、高科技产品调整免税限额与免税品种类等,吸引海外消费回流。第二,各地区应因地制宜制订消费品以旧换新政策。中心发达地区应重视对新产品需求的培育,而外围地区还需兼顾对传统产能的消化。

参考文献:

[1]习近平.因地制宜发展新质生产力[N].人民日报,20240306(1).

[2]李光勤,李梦娇.中国省域新质生产力水平评价、空间格局及其演化特征[J].经济地理,2024(8):116125.

[3]孙亚男,刘燕伟,傅念豪,等.中国新质生产力的增长模式、区域差异与协调发展[J].财经研究,2024(6):418.

[4]曾鹏,覃意晗,周联超.中国城市新质生产力水平的测算及时空格局[J].地理科学进展,2024(6):11021117.

[5]朱波,曾丽丹.数字金融发展对区域新质生产力的影响及作用机制[J].财经科学,2024(8):1631.

[6]徐凤敏,王柯蕴.建设统一数据要素大市场的科学内涵、内在逻辑与政策建议[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(2):95106.

[7]LIU"Y,"HE"Z"C."Synergistic"industrial"agglomeration,"new"quality"productive"forces"and"highquality"development"of"the"manufacturing"industry[J]."International"Review"of"Economics"amp;"Finance,"2024,94:"103373.

[8]陆铭,向宽虎,李鹏飞,等.分工与协调:区域发展的新格局、新理论与新路径[J].中国工业经济,2023(8):522.

[9]马克思恩格斯全集:第3卷[M]."中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局,编译.北京:人民出版社,1960.

[10]高帆.“新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J].政治经济学评论,2023(6):127145.

[11]马克思恩格斯全集:第23卷[M]."中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局,编译.北京:人民出版社,1979:423424.

[12]黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革,2024(2):1524.

[13]王国成,程振锋.新质生产力与基本经济模态转换[J].当代经济科学,2024(3):7179.

[14]王树斌,侯博文,李彦昭.新质生产力要素机制、创新逻辑与路径突破:基于系统论视角[J].当代经济科学,2025(1):120133.

[15]李政,廖晓东.新质生产力理论的生成逻辑、原创价值与实践路径[J].江海学刊,2023(6):9198.

[16]苑泽明,于翔,李萌.数据资产信息披露、机构投资者异质性与企业价值[J].现代财经(天津财经大学学报),2022(11):3247.

[17]周绍东.分工与专业化:马克思经济学与西方经济学比较研究的一个视角[J].经济评论,2009(1):115121.

[18]刘凤义,计佳成,刘子嘉.高质量就业的政治经济学分析[J].经济纵横,2024(6):18.

[19]马克思恩格斯全集:第12卷[M]."中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局,编译.北京:人民出版社,1962:740.

[20]刘诚,夏杰长.线上市场、数字平台与资源配置效率:价格机制与数据机制的作用[J].中国工业经济,2023(7):84102.

[21]陈永伟,胡伟民.价格扭曲、要素错配和效率损失:理论和应用[J].经济学(季刊),2011(4):14011422.

[22]沈国兵,黄铄珺.城市层面知识产权保护对中国企业引进外资的影响[J].财贸经济,2019(12):143157.

[23]刘毛桃,方徐兵,李光勤.政府数字关注与企业数字创新:来自政府工作报告文本分析的证据[J].中国经济学,2023(3):111142.

[24]陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018(2):2034.

[25]EZCURRA"R,"RIOS"V."Quality"of"government"in"European"regions:"do"spatial"spillovers"matter?[J]."Regional"Studies,"2020,"54(8):"10321042.

[26]黎峰.国内专业化分工是否促进了区域协调发展?[J].数量经济技术经济研究,2018(12):8199.

[27]马克思恩格斯全集:第25卷[M]."中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局,编译.北京:人民出版社,1974:997.

[28]王淑佳,孔伟,任亮,等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021(3):793810.

[29]YUAN"H"X,"FENG"Y"D,"LEE"J,"et"al."The"spatial"threshold"effect"and"its"regional"boundary"of"financial"agglomeration"on"green"development:"a"case"study"in"China[J]."Journal"of"Cleaner"Production,"2020,"244:"118670.

[30]陆铭,李鹏飞.城乡和区域协调发展[J].经济研究,2022,57(8):1625

编辑:张静