川剧高腔是川剧五种声腔艺术中最具代表性的声腔。刘奇琦创作的无伴奏混声合唱《步步姣》采用川剧中有着极高地位的锣鼓节奏,与《诗经》名篇《关雎》相融合,加入川剧高腔、帮腔的戏曲元素。下面笔者以该作品为例,从作品的结构特征、川剧高腔的运用以及高腔中的复调思维三个方面进行分析,揭示作曲家在作曲技术上对川剧元素的应用技巧。

初听青年作曲家刘奇琦的无伴奏混声合唱《步步姣》,就十分喜爱,从聆听中明显感受到川剧锣鼓极具特色的各种场景,仿佛身临其境。青年作曲家刘奇琦,因自幼熟读国学经典,多以中国古典文学和民族民间音乐为作品素材,基于个人对生活和艺术的感知与创想,融合受众(包括表演者、现场受众、媒介受众)感受创作作品。其作品在西方很多国家和中国部分地区演出,获一致好评,其中极具川剧戏曲特色的无伴奏混声合唱《步步姣》(2013)获第九届中国音乐金钟奖声乐作品(组合演唱)优秀作品奖。通过对作品的分析,笔者发现作品中对川剧锣鼓节奏、川剧高腔及人声的表现特点做了巧妙安排。运用人声惟妙惟肖地表现川剧锣鼓精髓并扮演帮腔角色,既让川剧高腔体现在音乐材料运用上,也体现在作品的整体结构及声部复调手法的处理上,既保持了川剧高腔音乐特点,又沿袭了传统作曲技术,从形式上创新性地将川剧韵味表现得生动趣味。

戏曲结构特征

作为无伴奏混声合唱,全曲的结构简约、细致,采用“锣鼓经”中极具特色的场景与《关雎》融合,作曲家通过川剧戏曲的武场和文场,表现《关雎》篇中男女的戏剧形象,并在全诗中巧妙地采用“兴”的表现手法,语言优美,擅于运用双声叠韵和重章叠词,增强诗歌的音韵美和写人状物、拟声传情的生动性。作品在结构布局上主要以音调的唱腔及戏曲板式特征为主。

1.音调的结构特征

作品整体音调分为“徒歌”形式的腔调和“唱读”形式的吟诵调。

川剧高腔源于江西“弋阳腔”,属于曲牌体声腔系统。高腔的唱,表现为“徒歌”的形式,一般不用弦乐伴奏,因此演唱呈现出朗诵性的特点。它的基本腔调与诸类腔调不同的是,其与四川方言紧密结合,唱起来比较自由灵活,帮少唱多的曲腔,在唱腔上朗诵性较强,而且变化多样。作曲家抓住这一特点,表现《诗经》的音韵美和写人状物的生动性。

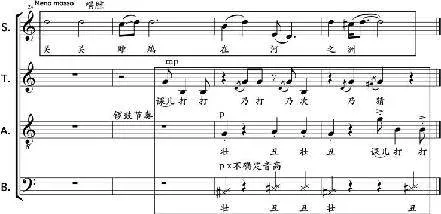

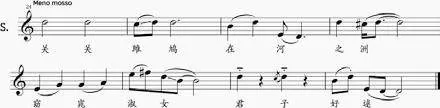

从谱例1可以看出,该音调凸显出川剧音乐旋律优美婉转的特点,充满浓郁的地方特色和文化气息,极富感染力和吸引力,加以四川方言的语调,极具幽默感和趣味性。

吟诵从腔调上大致可分为吟诵调、吟咏调和吟唱调。读文时略带韵味和拖腔,多用吟诵调;吟诗多用吟咏调和吟唱调。吟诵调调式单一,旋律简单,音调同四川方言紧密配合,唱念相间。

从谱例2可以看出,音调调式单一,为商调式,符合四川吟诵古诗、古文、近体诗或词中常用的调式类型,同时与谱例1相比,该音调吟法更为自由,旋律变化更多。

2.戏曲板式结构特征

戏曲唱腔除用曲牌组合结构的类型外,还有用板腔变化结构的类型。板腔体音乐的特点在于它们主要通过板式变化来结合戏剧的音乐唱腔,在发挥板式的戏剧性优势方面有自己的许多长处。

任何一种板腔体戏曲都要有几个基础腔调,在此基础之上才可能谈及板式变化问题。如将原板的曲调、拍子、速度加以展衍、扩充,则可以变成慢板;而将原板的各要素加以紧缩,则形成流水板。作品整体便采用快—慢—快简单的“板腔—变速结构”,同时基于川剧锣鼓曲牌文武场布局,其结构如图1:

川剧高腔的运用

川剧高腔,由江西“弋阳腔”演变而来,在明朝中叶传入四川,盛行于清乾隆年间(公元1763年以后),在传入四川后,受地方方言与地理环境影响,形成具有四川地方方言风格的唱腔形式以及高亢嘹亮、悠扬婉转的唱腔特点。川剧锣鼓在川剧高腔中,不仅作为前奏、间奏、尾声之用,更突出的还在于“套腔”(即和帮腔结合在一起),对帮腔起到烘托作用。

1.唱腔、帮腔的运用

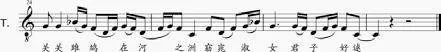

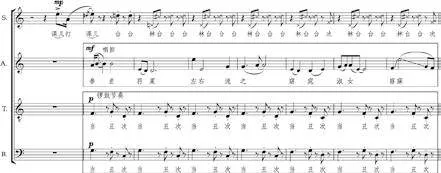

高腔是川剧主要的声腔,表现为“一唱众和”的“徒歌”演唱形式。它的特点是:“帮、打、唱”紧密结合,以唱、讲、咏、叹等多种手段塑造人物、叙事抒情。川剧高腔节奏灵活、行腔流畅,一般不用弦乐伴奏,只用一副拍板来调整节拍,支配“帮、打、唱”,表现时空转换和环境气氛。帮时不唱,唱时不帮,帮唱互补重叠,是川剧帮腔与唱腔组合的基本法则之一。也就是说,帮与唱总是形成“对话”般的对置,它们并不直接纵向相融,而是在分立的情况下形成互衬、互补式的关系,如谱例3。

演员的演唱在拍板的支配和旋律性较强的“帮腔”烘托下,可以尽情地表现和抒发剧中人物不同的生活际遇和思想感情,但“徒歌”的形式,又给演唱带来一定困难,所以川剧高腔虽然表现力相当丰富,但演出的难度极高。

2.高腔锣鼓节奏的运用

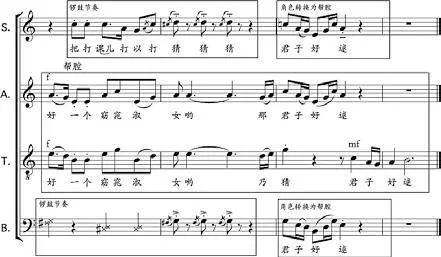

步步姣,川剧曲牌名,适用于旦角,作品结合川剧锣鼓中极具特色的场景。一般打击乐在戏剧表演过程中由锣鼓组成,而锣鼓对于不同的剧种,所使用乐器也不一样,川剧锣鼓由文场、武场与小打三个结构组成,在不同的演奏形式下,有不同的魅力。对于文场来说,一般由小鼓、大锣、川小锣、大钵、铰子进行组合演奏;武场通常使用小鼓、堂鼓、 马锣、大锣等乐器演奏;小打的话则是使用小锣、铰子为主。以上演奏组合是川剧表演中最基本,使用最频繁的组合形式。该作品中由人声采用传统念谱法来模仿锣鼓节奏的声音(如“打”为打击小鼓时,用右手敲出的声音,要重些,等等),如谱例4。

高腔中的复调思维

1.人声锣鼓节奏中的对比复调

锣鼓即可以采用单牌体与声腔结合出现,也可依附于乐音独立的套打曲牌。作品中用人声充当锣鼓角色,附加传统念谱法的唱词,赋予节奏音色与音高的丰富性与层次感。由于该作品对于锣鼓节奏运用的特殊性,作品在体现川剧锣鼓节奏的同时,还丰富了除节奏外的音高、音色、川剧音调等要素,如谱例5。

2.唱腔与人声锣鼓节奏之间的对比复调

唱腔与人声锣鼓节奏结合形成的对比复调关系,整体可分为两个大的层次:一是唱腔女高声部层次;二是充当锣鼓节奏的女高、男高与男低声部层次,该层次在音高、音色、力度、音韵等方面已有自身音高、音响及节奏上的对比和明显的声部层次,同时加入唱腔声部形成更为明显的音高、音色与节奏,进而形成更为鲜明的对比层次。基于这两方面,形成川剧高腔丰富的声部层次及声部间互比互衬的关系,如谱例4。

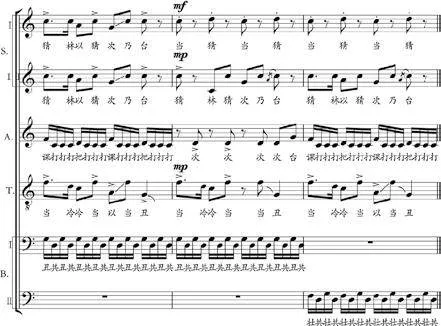

点线式的对比结合。所谓点与线的结合,即伴奏以节奏短促、用休止符有规律地间隔开的拍点音,与唱腔中正常的旋律线作对比式的结合。此时,并非真正意义上对比的声部关系,因为以点为节奏的声部缺乏一定的声部独立性,其目的是陪衬和突出唱腔旋律线,但它们之间的对比性因素主要体现在节奏关系上,如谱例6。

固定音型与唱腔的结合。锣鼓节奏的十六分音符固定音型与唱腔旋律的内在联系,使跟腔的声部自身逻辑性更强,唱腔与锣鼓节奏之间的对比性与统一性非常协调。十六分音符的固定音型开始进入时已经奠定固定的音型背景,中间第一唱段分离,但第二唱段又贯穿其中,直到全曲结束,整体形成了“合—分—合”的结构形式,其本身也作为一个锣鼓节奏中贯穿式的重复与发展。

3.帮腔与人声锣鼓节奏之间的对比复调

帮腔与人声锣鼓节奏结合的对比复调关系和唱腔与打击乐结合形成的对比复调关系大致相同,帮腔的作用主要是渲染舞台气氛,增强舞台效果,使观众能够感受到表演者在戏曲中所表达的情感,推动音乐情绪的发展。

如谱例7所示,帮腔与锣鼓节奏之间仍形成纵向上的节奏对比复调关系,同时也丰富了戏曲的节奏性,增强了音乐的趣味性。同时,在该部分也体现出作品中演唱者角色互换的创新性运用。

4.唱腔中的其它复调思维

作曲家将复调思维与川剧音调、锣鼓节奏相融合,仍然保持着中国传统戏曲音乐的“问答”“呼应”的创作特点。其中包含有模仿复调,采用八度关系形成自下而上的二声部模仿关系;支声性复调,我国民间音乐中早已存在支声性复调(衬腔式复调),即统一旋律的不同变体的展开,如以西南地区少数民族(侗、瑶、壮、苗、毛南等)为代表的多声部民歌,还有传统音乐中的戏曲音乐、曲艺音乐、宗教音乐和江南丝竹等都存在着大量复调音乐形态,尤其以衬腔式支声复调为多见,该作品中也采用了局部的支声复调手法写作,使旋律的变化更为丰富,层次更加分明。

通过上述分析可发现,作曲家用浓郁的川剧风格,要求演唱者充当锣鼓及扮演角色,新颖的创作手法使锣鼓节奏赋予了更加生动的音响效果,增强了作品的整体舞台效果,推动作品剧情发展。将体现锣鼓的人声和“一唱众合”的高腔特点运用于作品中,沿袭了传统作曲技巧,有效促进了川剧音乐风格的发展。(本文系2022年度四川音乐学院校级科研项目《四川本土合唱创作思维的多元拓展与创新》阶段性成果,项目编号:CYXS2022082)