摘 要:作为推动中国经济增长的“第四极”,成渝地区双城经济圈在新发展格局的建设中肩负着重要使命。首先,本文从区位分布、经济发展水平和国家政策布局等多视角分析成渝地区双城经济圈发展现状及区域协调情况;其次,从城市间竞争、科技协同创新机制等方面,剖析了成渝地区双城经济圈内区域协同发展所面临的挑战;最后,从核心城市引领、协同发展以及科技创新等角度提出了构建双城经济圈区域协同发展新格局的对策建议,以供参考。

关键词:经济增长;成渝地区双城经济圈;区域协同发展;新格局;成渝地区

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)03(b)--04

1 引言

经济发展是一个连续的历史进程,也是一个螺旋式上升的过程。经济发展不同阶段有不同的特征和要求,包括与发展阶段相适应的需求结构、产业结构以及技术体系等,这些因素共同决定了差异化的发展格局。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是“十四五”规划中一项关系我国发展全局的重大战略任务。2024年,中央经济工作会议强调要加大区域战略实施力度,发挥区域协调发展战略的作用。同年,习近平总书记指出,只有实现了城乡、区域协调发展,国内大循环的空间才能更广阔。由此可见,推动区域协调发展是构建新发展格局的强大助力,我国经济能够健康、平稳、持续运行离不开区域协调发展的不断优化。要下好区域协调发展这盘大棋,必须步步为营,精准落子,发挥好各地区的比较优势,打破区域间的发展壁垒,全面优化资源配置,实现各地区要素禀赋的合理利用和发挥。然而,我国如今仍存在着较为突出的区域发展不平衡问题[1]。改革开放以来,东部地区作为改革开放的先行地区和前沿地带,率先发展起来,中西部地区受制于自然资源禀赋差异、经济发展基础等因素,发展速度较为滞后[2],这种差距制约了我国国内大循环的高效运转。基于此,助推成渝地区双城经济圈的建设,以此辐射、提振西部地区的经济具有重大战略意义,符合我国经济高质量发展的客观要求,是构建我国新发展格局的重要内涵。

成渝地区地处长江上游,西南腹地,长久以来都是我国西南地区的经济中心,是推进“西部大开发”的重要排头兵,是带领西部地区贯彻落实“一带一路”倡议的指挥营。中共中央、国务院高度重视成渝地区的发展[3]。2011年,国务院批复实施《成渝经济区区域规划》,成渝经济区正式成为国家层面的发展战略。2016年,国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布《成渝城市群发展规划》,明确成渝地区要基本建成国家级城市群。2020年1月,中央财经委员会第六次会议首次提出“成渝双城经济圈”概念,这就意味着成渝地区双城经济圈成为继京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化后国家区域发展的第四增长极[4]。从“经济区”到“城市群”再到“双城经济圈”,不仅是名称改变,其背后体现的是国家对成渝地区的经济发展提出了新高度、新要求,即以成渝两城的经济高速发展带动经济圈内其他城市共同繁荣,通过促进成渝经济圈的协同发展达到成渝经济一体化的最终目标。在相关政策的发力下,成渝地区在各个方面取得了长足成效,地区生产总值不断增加且保持较高增速,工业发展提质增量,优势产业发展壮大。

尽管从政策导向和现实视角来看,成渝地区双城经济圈在区域发展中取得了显著成就,但由于市场机制不够完善、发展模式既融合又分离,以及中小城市发展不平衡等因素的影响,成渝经济圈的区域发展还具有较大的进步空间。相比东部沿海城市群,成渝地区的明显劣势在于科技创新、金融创新势头不足,科技金融融合深度还有较大的进步空间。同时,自重庆成为直辖市之后,成渝两地产业发展较为同质化,既融合又分离的发展模式使得两地竞争大于合作,协调机制不够健全。在目前以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,各个区域“单打独斗”已不再是现代发展的主流模式,只有区域间携手合作、共享资源、协同规划发展战略、共同促进产业链升级和转型,才能实现区域发展新格局的整体提升和互利共赢。因此,在当前成渝双城经济圈背景下,重塑成渝地区双城经济圈区域发展新格局,推动成渝两地区域协同高速发展,对促进经济社会发展具有重大的意义和价值。

2 成渝地区双城经济圈区域协同发展的现状

2.1 成渝地区双城经济圈区位分布范围

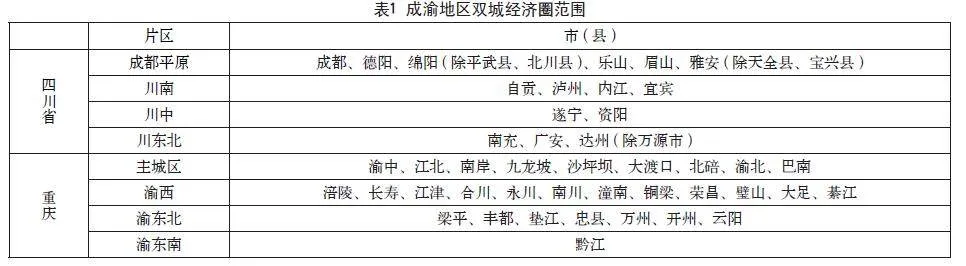

成渝地区双城经济圈位于共建“一带一路”和长江经济带交汇处,包括四川的15个市以及重庆的29个区县,总面积达18.5万平方公里,占据四川省及重庆土地面积总和的32.5%。区位分布具有承南启北,连接东西的优势,生态禀赋优良,市场空间广阔[5]。

双城经济圈的两大核心区域分别是成都和重庆的9个主城区,两大区域在整个经济圈中具有“两中心两地”的战略定位,是推动经济圈发展的核心引擎和关键支撑点,同时也是推动区域协调发展、实现高质量发展的关键。在成都和重庆主城区双核驱动的主体带动作用下,双城经济圈辐射区域还呈现多层城市圈结构,不同层级间功能互补、基础设施互联互通、产业协同发展,为区域协调发展提供了区间布局上的支撑。

2.2 成渝地区双城经济圈经济发展潜力大

根据四川省、重庆统计局相关数据,自首次提出“成渝双城经济圈”以来,成渝地区的经济实力不断增强,地区生产总值逐年上升。2020年,成渝地区双城经济圈地区生产总值达68230.22亿元,占全国的比重为6.7%,同比增加9.4%,可见2020年是为成渝地区双城经济圈经济快速发展奠定坚实基础的一年,“成渝双城经济圈”的提出以及《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的颁布为经济圈的发展提供了强大动力。2023年,成渝双城经济圈地区生产总值达81986.7亿元,占全国、西部地区的比重分别为6.5%、30.4%,突破了8万亿人民币的关卡,区域内经济协调发展水平不断升级。相比京津冀、长三角地区,经济增长速度分别领先1%、0.4%,经济总量的差距也在缩减。

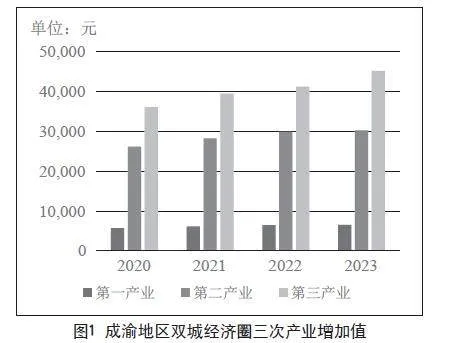

此外,经济圈内部的产业结构不断优化,产业实力不断发展壮大。图1展示的是自双城经济圈概念提出以来至2023年成渝地区双城经济圈三次产业增加值的动态变化情况。从整体来看,三次产业增加值均保持逐年增长的趋势,第二、三产业表现突出。三次产业结构比值从2020年的8.4∶38.2∶53.5调整至2023年的8.0∶36.9∶55.1,第三产业占比跨越55%关口,第二、三产业增长值增速均高于全国平均水平。其中,双城经济圈接触服务业与现代服务业均保持较快发展水平,经济圈内消费水平不断回暖,成为畅通我国经济循环的广阔市场腹地。依托专用设备制造和汽车制造等重点领域,双城经济圈打造了先进制造业集群,制造业增加值增速高于全国平均水平1%以上,基本完成工业化中期阶段跨越。从我国整体的产业空间布局来看,成渝地区双城经济圈作为重要的能源基地、重型装备制造基地、国防科技工业基地、高新技术产业基地、特色农副产品加工基地,对支撑西部大开发战略的推进,带动西部地区经济的发展重要作用[6]。

2.3 成渝地区双城经济圈区域协调发展政策叠加

作为促进西部地区经济发展的重要引擎,成渝地区双城经济圈的区域协调发展离不开政府的顶层指引。纵观成渝地区双城经济圈的发展历程,从“经济区”到“城市群”再到“双城经济圈”,国家极为重视双城经济圈在整体经济布局中的战略作用,促进成渝地区双城经济圈区域协调发展的政策不断交汇叠加[7]。2011年5月30日,国家发展和改革委员会印发《成渝经济区区域规划》,从总体布局、产业体系、基础设施建设乃至社会事业等多方面对成渝经济区的发展进行了规划,旨在推动成渝经济区成为西部地区,乃至全国的重要增长极和改革开放的示范区。2016年,《成渝城市群发展规划》在战略定位、空间布局、产业发展,以及城市群协同发展机制等方面均提供了更为明确和有力的指导,旨在促进城市群区域协同发展机制更加完善,建成国家级乃至世界级城市群。2020年出台的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》是成渝经济圈实质性发展的纲领性文件,旨在推动成渝地区双城经济圈建设逐步进入全面加速阶段,建立起区域协同创新体系,提升成渝地区双城经济圈经济实力、发展活力、国际影响力[8]。政府出台的一系列措施为经济圈的良好发展创造了良好的经济环境。

3 成渝地区双城经济圈区域协同发展面临的挑战

3.1 核心城市间竞争大于合作,产业同质化问题严重

成都和重庆作为两大 “极核”,均具备雄厚经济实力。然而,两地在市场与资源方面竞争激烈。成渝地区产业同质化问题突出,优势产业高度重叠,像电子信息、装备制造等支柱产业相似度颇高 。从短期视角而言,这种同质化在一定程度上有利于分工协作,能在较大范围内推动经济快速增长。但从中长期影响来看,产业同构系数过高,会致使两市在众多产业领域,为争夺更高端发展平台与更广阔市场空间而展开激烈的直接竞争。再者,两地自然资源禀赋相近、区位分布条件相当,经济发展水平也处于同一层级,这就不可避免地引发对西部领军城市地位的激烈角逐。尤其是重庆成为直辖市后,两地行政上相互独立,使得健全协调合作机制面临诸多无形阻碍,空间战略难以充分对接。双方过度聚焦自身发展,导致两城经济自成体系。在政府层面,对协同发展缺乏系统规划,地方保护主义较为严重。当各自利益与双城经济圈发展方向一致时,便选择携手共进;一旦出现利益冲突,则往往倾向于维护自身利益。这种状况严重影响了成渝地区整体效应的形成,经济发展呈现既融合又分离的矛盾态势,极大地制约了双城经济圈在更高水平上实现区域协同发展。

3.2 中小城市发展不平衡,分担职能较难发挥

尽管成渝地区双城经济圈经济发展具有极大的潜力,但是仍存在内部次级城市和区域发展不平衡、两极分化的问题,这些问题不仅制约着经济圈内部区域协调发展的水平,还限制了未来经济发展水平的上限[10]。成都和重庆作为“新一线城市”榜单的第一梯队,本身在商业资源集聚度、城市枢纽性、未来可塑性等各方面都具有较高的综合水平,其经济总量和发展速度远超其他中小城市。双核城市的快速发展在一定程度上产生了“虹吸效应”,大量的资本、人才、技术等资源向双核城市倾斜,中小城市发展因此相对滞后。绵阳作为四川省内第二大城市,经济圈内第三大经济体,2024年地区生产总值仅占成都的19.1%,仅占重庆的14.0%。起到联通作用的成渝经济走廊上的诸多城市经济发展缓慢,地区生产总值不到3000亿元,与两大极核城市形成强烈的反差,不能很好的承担起成渝经济体系之间的纽带和过渡区的作用,中部塌陷问题明显。中心城市的辐射能力不够,没有很好地带动起区域内的次级中小城市,次级城市对于中心城市的分担职能较难发挥,经济圈内部区域发展不平衡。

3.3 科技协同创新机制不健全,科技基础支撑建设滞后

科技创新作为新质生产力的核心动力,是推动产业转型升级与加快新兴战略性产业布局的重要手段。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确指出,要将成渝地区建设为“全国重要的科技创新和协同创新示范区”,然而与京津冀、粤港澳、长三角等城市群相比,成渝经济圈的科技协同创新机制、科技创新势头以及科技基础支撑建设都存在较大的进步空间。2024年,成渝地区科技创新水平指数低于全国平均水平,无论是科技创新平台数量,还是科技创新研发投入,相比长三角城市群和京津冀城市群都落后较多,科技创新能力有待进一步提高。此外,成渝地区双城经济圈的科技协同创新机制不够健全,受成渝地区行政划分区域的影响,科技创新合作受限,资源无法真正的共享,难以形成有效的区域协调创新网络。

4 促进成渝双城经济圈区域发展新格局重塑的政策建议

4.1 破除行政壁垒,加强成都、重庆两大极核产业区域协调发展

重庆成为直辖市以来,两地形成的行政壁垒是阻碍市场主体要素畅通流动,妨碍经济圈构建紧密的有机联系,从而导致区域协调发展水平欠佳的重要因素之一。为保障两地发展具备协调性和一致性,必须加强顶层设计和规划协调,建立高层次的协调机构,负责统筹成渝双城经济圈的发展规划和政策制定,破除两地之间的行政壁垒,确保资本、技术、人才等市场要素能够充分、自由的在经济主体之间流动,提高一体化程度。经济圈内地方政府间还应建立区域合作组织,对违背共同利益的“本位主义”实施一定的惩罚措施,将各自区域的利益有机联系在一起,形成经济圈内市场的公平竞争、良性竞争。此外,围绕成都天府新区和重庆两江新区间的战略合作关系,可以加强跨区协作,协力壮大产业集群,优化产业结构,推动产业链的合理分工与协作,共同打造具有国际竞争力的产业集群,有效化解产业同质化竞争问题。

4.2 发挥核心城市的辐射带动作用,推动引领中小城市发展

当前,成渝地区双城经济圈区域协同发展水平在核心城市与次级城市之间具有较大的差异性、存在两极分化的问题。在新一线城市排行中名列前茅的成都和重庆主城近十年不断发展壮大,经济首位度不断提高,然而中小城市短板弱项明显等问题仍存在。因此,为了实现双城经济圈内区域协调发展水平的提升,完善经济圈建设,就必须充分发挥两个核心城市的辐射带动作用,加快形成疏密有致、功能完善、集约高效的空间格局。此外,经济圈的建设也不能完全依托双核的辐射带动作用,应发挥区域内各地区的资源禀赋和比较优势,促进资源共享和优势互补,打造新的增长极、增长点,在一定程度上削弱两大极核城市的“虹吸效应”,缩小发展差距。重点关注“中部塌陷”区域的区域协调发展现状,加快构建成渝中部地区基础设施建设,将“中部塌陷”区域转换为“中部崛起”区域,编织起中部塌陷区域与核心城市间的关系网和产业链,形成与成都和重庆两个核心城市之间更加合理的发展梯队,整体提升成渝地区的经济实力和竞争力。

4.3 加强科技创新的深度,健全科技创新平台的建设

成渝地区双城经济圈一体化协调发展战略的重中之重是要将成渝地区建设成为国家重要的科技创新中心,加强成渝地区科技创新的深度融合,并健全科技创新平台的建设。相较其他城市群,成渝地区双城经济圈的明显劣势在于科技创新势头不足,科技金融融合深度还有较大的进步空间。因此,首先需要统筹规划科技创新平台,制定统一的科技创新发展规划,明确成渝地区科技创新的中长期目标和重点领域,确保科技创新平台的建设与区域发展战略相协调。其次,共建共享科技基础设施,投资建设高水平的科技基础设施,如国家实验室、工程技术研究中心、大型科研仪器共享平台等,为科技创新提供物质基础。推动产学研深度融合,鼓励成渝地区双城经济圈内高校、科研机构与企业建立紧密的合作关系,共同开展技术研发和人才培养,推动科技成果的快速转化。最后,要促进科技金融深度融合,发展科技金融服务,为科技创新提供多元化的融资渠道,降低科技创新的融资成本。

参考文献

姚树洁,刘岭.促进区域经济均衡增长, 构建“双循环”新发展格局: 基于成渝地区双城经济圈建设视角[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,50(5):150-164.

郭晴.“双循环”新发展格局的现实逻辑与实现路径[J].求索,2020(6):100-107.

龙云安,孔德源,李宁.新发展格局下区域协同发展测度及长效机制构建: 基于重庆、成都都市圈与双城经济圈北翼地区的实证分析[J].平顶山学院学报,2023,38(2):71-78.

杨继瑞,杜思远,冯一桃.成渝地区双城经济圈建设的战略定位与推进策略:“首届成渝地区双城经济圈发展论坛”会议综述[J].西部论坛,2020,30(6):62-70.

金凤君,陈卓.新发展阶段背景下成渝地区双城经济圈的发展优势与方向[J].西南大学学报(自然科学版),2022,44(1):2-11.

刘世庆.中国区域发展新格局与成渝经济区建设[J].西南金融,2007(1):20-22.

李东晋,林楠.推动成渝地区双城经济圈建设具有全国影响力重要经济中心[J].宏观经济管理,2022(10):55-60+69.

成渝地区双城经济圈建设规划纲要[N].人民日报,2021-10-21(001).

李优树,冯秀玲.成渝地区双城经济圈产业协同发展研究[J].中国西部,2020(4):35-45.

李月起.新时代成渝城市群协调发展策略研究[J].西部论坛,2018,28(3):94-99.