摘 要:随着中国社会步入中度老龄化阶段,养老需求愈发突出。在数字化浪潮下,智慧医康养服务作为新兴养老模式,通过现代信息技术手段、设备,为老年人提供集医疗、康复与养老三位一体的综合性服务。基于数字化赋能医康养的视角,结合服务质量理论,本文运用问卷调查、AHP层次法等方法,构建了包含感知、易用、响应、保障、可靠、共情六个维度,共二十项具体评价指标的智慧医康养服务质量评价体系。依托该评价体系,联合解放军总医院海南医院对当前智慧医康养服务质量展开调研与评估,并从数字技术应用层、智慧平台运营层、医康养机构服务层及老年用户需求层四个层面出发,提出一系列优化建议,旨在推动养老产业数字化转型与升级,从而更好地满足老年人日益增长的养老需求。

关键词:数字赋能;智慧医康养;服务质量;评价体系;智能养老;人口老龄化

中图分类号:F719;F124.3 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)04(a)--06

1 引言

中国人口老龄化进程不断加快,据预测,60岁及以上老年人口将在2035年左右突破4亿大关,全面进入严重老龄化社会。面对这一严峻挑战,国家层面已出台多项政策措施,旨在大力支持养老服务产业新业态、新模式的发展。养老服务需求持续提高,新型养老模式和养老机构数量也呈现爆发式增长态势。在数字化浪潮的推动下,智慧医康养服务作为养老产业的新兴模式,通过现代信息技术手段、设备,为老年人提供更加便捷、高效、个性化的服务。然而,养老服务体系建设仍面临优质养老服务供给不足的突出问题,特别是在服务质量评价标准缺乏统一有效的情况下,各类问题层出不穷。中共中央、国务院发布《治理强国建设纲要》中明确指出要加强养老服务质量标准与评价体系建设[1]。因此,研究并构建适用于中国特色的、数字赋能的智慧医康养服务质量评价体系,已成为保障养老服务产业健康持续发展的重中之重。

2 文献综述

2.1 相关概念

智慧医康养服务作为一种新兴养老模式,是由“智慧医疗”“智慧康复”和“智慧养老”三者有机结合而成的。有学者指出,“智慧医养”即“智慧医疗+智慧养老”模式,依托互联网、人工智能等现代信息技术手段,通过平台与设备的精准对接,准确获取老年人的健康状态信息,并与医疗机构实现信息互动和资源共享,从而为老年人提供集医疗、护理为一体的综合性养老服务[2]。随着养老资源的日益多元化和医疗数字化技术的迅猛发展,强调将医疗、康复与养老服务深度融合,为老年人提供全方位、多层次的日常生活服务及养生、治病、康复等护理服务的“医康养结合”模式应运而生[3]。

本文所探讨的“智慧医康养”服务,正是在数字化背景下,依托现代信息技术手段,利用人工智能、大数据等先进设备与平台,与医疗机构、康复机构及养老机构实现数据互通与技术共享,从而为老年人提供集医疗、护理为一体的综合性养老服务。智慧医康养服务更加注重通过数字技术手段提高服务效率和质量,实现养老服务的智慧化、个性化和精准化。

2.2 国内外研究现状

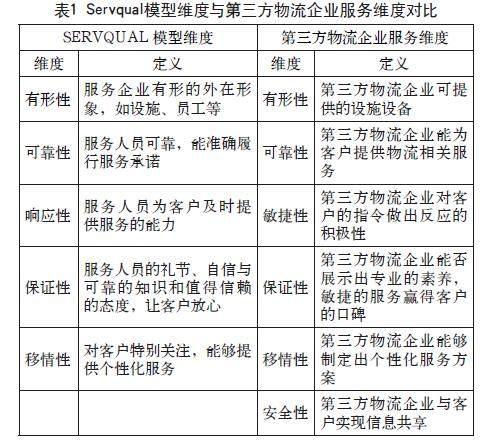

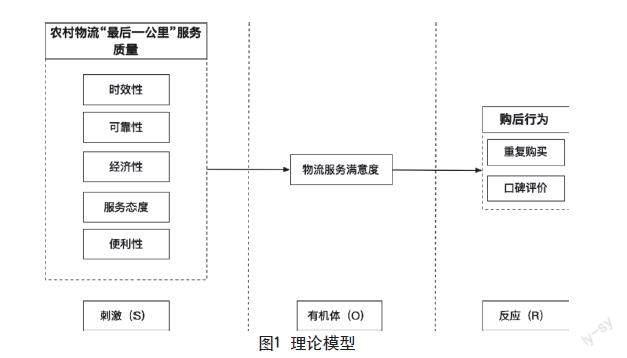

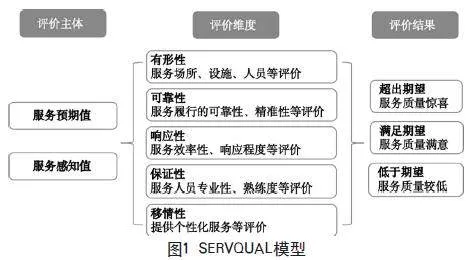

服务质量评价方面,相较产品质量而言,服务质量往往难以通过量化指标进行客观呈现。直到20世纪80年代,Parasuraman等提出了服务质量差值模型(即SERVQUAL模型),该模型建立在顾客期望和感知差距的基础上,它的提出标志着服务质量评价理论(Service Quality Review Theory)的全面展开[4](见图1)。

图1 SERVQUAL模型

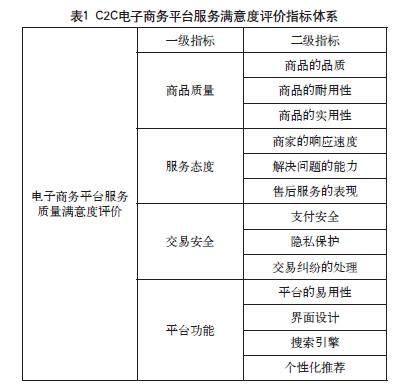

在养老产业服务质量的研究领域,早在20世纪90年代,国外一些发达国家就已经构建了相对成熟的评估标准。例如,美国、英国、澳大利亚、日本等国在养老机构管理、服务水平及质量评估方面均制定了相对健全的标准体系(见表1)。

表1 国外相关养老服务质量评价标准

国家 标准名称 评价指标

美国 《RAI-MDS 3.0》 临床管理、生活质量、生活护理、营养健康、身体保健、事故发生、身体机能、精神状态、情绪、认知模式、感染控制、药物使用、皮肤护理[5]

《OIQ 6.0》 沟通、护理、员工、机构环境、家庭参与[6]

英国 BIP2072-2005

《老年人家庭看护质量》 机构环境设施、机构安全性、个性化护理、生活质量、护理与治疗质量、员工管理、机构运营与管理、投诉处理机制[7]

澳大利亚 《老年护理质量标准》 老年人个人评价、机构环境、设施机构专业度、照顾服务、临床护理、食物和营养、个性化护理[8]

日本 《介护老人保健机构人员、设施与设备以及运营标准》 日常生活、特殊护理、机构经营管理、机构设备与环境、与相关业务单位(医疗机构,福祉机构等)协作度、居家服务、医疗服务[9]

随着“医养结合”“医康养结合”等新型养老模式的兴起,我国关于养老服务质量评价及标准构建等方面的实证研究逐渐增多。当前,国内学者主要围绕SERVQUAL模型、SPO模型以及基于我国法律标准进行扩展的模型等来构建养老服务质量评价指标体系[5]。其中,SERVQUAL评价体系在我国养老、医疗领域应用较为广泛。养老质量评估方面,徐倩和尹欣欣(2020)建立了农村医养结合养老服务质量评估指标体系,并以《青岛市城乡医养结合养老服务质量评估指标体系》和《青岛市医养结合养老服务质量评估指标体系》为依据,对其农村医养结合养老服务质量进行评估[10]。方纪元等(2020)以服务质量模型为基础,构建养老机构健康服务质量评价体系,包含7个一级指标、27个二级指标、77个三级指标[11]。医疗服务质量评价方面,欧阳超珩等(2024)运用层次分析法构建公立医院服务质量评价体系[12]。温海红和王怡欢(2019)对社区养老服务质量从制度、经济、技术、服务人员、个人五个维度进行评价[13]。还有学者以SERVPERF模型为养老和医疗服务质量评估工具,构建社区居家养老服务质量评估指标体系[14-15],供农村和城市使用。刘沈馨雨等(2024)构建了居家康复App服务质量评价体系,针对心衰患者的软件属性、医学科学特征、行为科学特征三个维度进行评价[16]。钟仁耀和马微波(2024)基于智慧康养服务模式,建立认知症老人服务质量体系,研究其服务质量提升的路径[17]。

整体来看,我国学术界对数字赋能提高养老服务质量的研究仍处于探索阶段,且大多数研究视角较为单一,仅从养老机构、社区养老或医院护理等单个角度进行研究。本文将数字化技术层、平台层、医康机构层、用户层四个层面整合起来,针对数字赋能的智慧医康养一体化服务质量进行研究,构建出智慧医康养服务质量评估体系,以进一步丰富现有的养老服务质量研究。

3 数字赋能的智慧医康养服务质量评价指标构建

3.1 服务质量评价指标关键因素的筛选

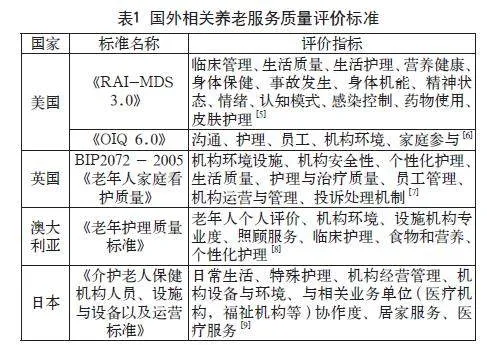

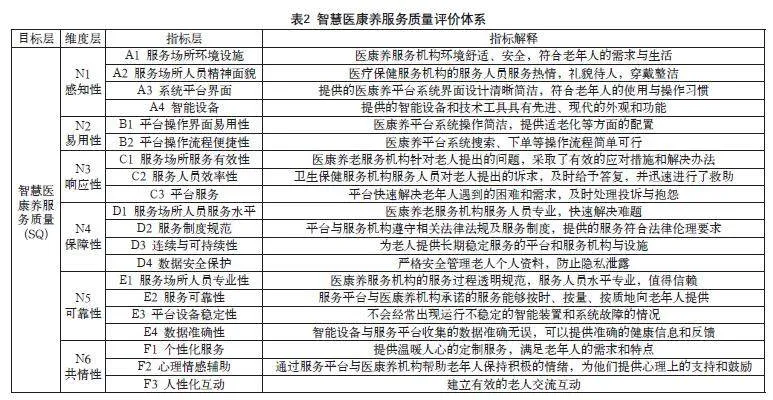

本文基于SERVQUAL评估模型,针对智慧医康养服务的实际应用场景,结合老年人使用数字产品的习惯,对各个维度和具体指标进行了科学设计和改进调整,确保所选指标的科学性与合理性。具体而言,本文以“感知性”这一维度替换了原有评价量表中的“有形性”维度,从而更好地凸显智慧医康养服务平台无接触服务与线下医康养机构接触式服务相结合的发展趋势。此外,本文还新增了“易用性”这一维度,以充分反映智慧服务平台的操作难易程度及适老化等方面的配置情况,最终确定了包含六个维度、二十个具体指标的智慧医康养服务质量评价体系(见表2)。

3.2 指标权重的设置

3.2.1 客观赋权法

为确保对医康养服务质量的评估更加科学且合理,本文对各维度与具体指标进行了权重设计。在维度层权重的确定上,本文采用因子分析法(即客观赋权法),并通过德尔菲法计算得出各维度间的具体权重值。经过因子旋转后,六个维度的累积方差解释率达到64.326%,可根据各维度的方差贡献率计算得出各因子的具体权重值。设因子的权重为Wi,方差贡献率为Bi,具体计算公式如下:

(1)

3.2.2 主观赋权法

本文采用德尔菲法(即主观赋权法)来确定指标层权重,通过问卷将表2中的二十个具体指标定向发送给二十位专家进行评分。问卷设计采用Likert五级量表的形式(其中5分表示绝对重要,1分表示绝对不重要),根据专家的专业知识和实践经验,请专家根据每个指标的重要程度进行打分,再将所有专家打分的平均值进行综合处理,最终在各指标层得出一个具体的权重数值。

本次共邀请了二十位专家参与,其中男性专家12人,女性专家8人。专家组成员涵盖大学教师、医生及医康养机构等行业的从业人员,均在医疗、养老领域从事相关工作或研究三年以上。专家评分的可靠性与有效性也通过三个指标进行综合评定,分别为专家活跃系数、专家权威系数(CR)和专家意见协调程度。其中,若问卷回收率高,则专家主动系数高;若问卷回收率低,则专家主动系数低。权威系数是通过计算和判断得出的,其平均数值由权威系数和熟悉程度系数计算得到。衡量专家意见协调程度的方法是计算异变系数(CV)。经测评核实,本次专家会诊问卷回收率为100%,专家权威系数为(CR)0.867(0.7以上),异变系数(CV)在0~0.183之间浮动(0.25以下)。这表明,在本次专家咨询中,问卷数据可信度较高,表现出较高的积极性、权威性和协调性(见表3)。

表3 六个维度权重

维度 方差贡献率(%) 权重(%)

感知性 12.164 19.549

易用性 8.97 14.415

响应性 10.784 17.33

保障性 10.151 16.314

可靠性 11.304 18.167

共情性 8.851 14.225

最终,本文结合客观赋权法与主观赋权法,确定了智慧医康养服务质量评价体系中的各项指标权重(见表4)。

表4 智慧医康养服务质量评价体系各项指标权重

维度层权重 指标层权重 维度层权重 指标层权重

感知性(0.195) 服务场所环境设施(0.324) 保障性(0.163) 服务场所人员服务水平(0.325)

服务场所人员精神面(0.308) 服务制度规范(0.272)

系统平台界面(0.338) 连续与可持续性(0.315)

智能设备(0.303) 数据安全保护(0.381)

易用性(0.144) 平台操作界面易用性(0.291) 可靠性(0.182) 服务场所人员专业性(0.302)

服务可靠性(0.339)

平台操作流程便捷性(0.289) 平台设备稳定性(0.238)

数据准确性(0.259)

响应性(0.173) 服务场所服务有效性(0.367) 共情性(0.142) 个性化服务(0.326)

服务人员效率性(0.319) 心理情感辅助(0.261)

平台服务(0.301) 人性化互动(0.276)

4 实证分析

4.1 问卷调查对象

本次问卷调查以智慧医康养服务质量评价体系为基础框架进行设计,并采用李克特5级量表形式进行评估。问卷内容主要围绕医康养平台与医康养机构的服务质量展开测量。调查联合解放军总医院海南医院,采取线下一对一采访的方式收集数据,共回收有效问卷200份。调查对象均为体验过医康养服务的老年人,均有过使用智能养老平台或设备的经历。从调查样本统计特征来看,女性被调查者比男性被调查者略多;年龄主要集中在60~79岁,占被调查总人数的76.5%;被调查者大多身体健康,生活自理能力较强。从家庭情况来看,被调查者中子女人数超过3人的比例高达87%,大部分康养机构的费用都是由子女或亲属代为支付。具体样本特征描述如表5所示。

表5 调查问卷样本特征描述

样本特征 指标 人数 占比(%)

性别 女 106 53

男 94 47

年龄 70~79岁 85 42.5

60~69岁 68 34

80岁以上 40 20

60岁以下 7 3.5

经济来源 子女或亲属补贴 159 79.5

退休金 21 10.5

其他 20 10

子女数量 3个及以上 174 87

2个 22 11

1个 4 2

文化程度 小学以下 155 77.5

初中 25 12.5

高中(含中专,职中) 11 5.5

大学(含大专)及以上 9 4.5

身体状况 自理(健康) 171 85.5

自理(患病) 22 11

半自理 7 3.5

4.2 问卷效度与信度

为保证调查问卷数据的可信度和有效性,本文利用SPSS26.0统计软件对调查问卷数据进行了可信度和效度分析。经分析验证,该数据的Cronbachs α系数为0.837(0.8以上),各变量系数值均在0.8以上,说明该问卷数据具有较高的可信度。此外,本次调查的KMO值为0.893(大于0.8),Bartlett球面测试P值为0.000,均达到显著水平,说明问卷数据适用于探索性因子分析。

4.3 智慧医康养服务质量评价的实证分析

本文基于SERVQUAL量表和智慧健康服务质量评估体系,通过测量老年人初体验服务后对健康机构和智慧平台、设备等服务的感知数值与实际感知数值的差距,评估机构和平台的服务质量水平,具体计算公式如下:

(2)

式(2)中:SQ代表服务质量;Pi代表老年人的实际感知值;Ei代表老年人的期望值。但上述公式是基于各维度与指标层权重均一致的假设条件下得出的,在现实生活中,每个人对不同维度的重要性看法往往存在差异。因此,在实际评估过程中需要加入权重值进行修正,以得出更加准确的服务质量差距。加入权重后,可得到下式。式(3)中,Wn为各维度的权重;Wni为各指标的权重。

(3)

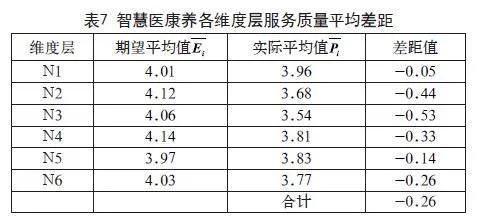

智慧医养服务质量期望均值与实际均值的差值(见表6、表7)是根据上述公式,通过统计分析200位老人的调查数据计算得出的。

4.4 各指标差距分析

由表6和表7的数据可以看出,各个维度与具体指标之间的差值多为负值,说明当前智慧养生服务质量水平与老人的期望并不相符。一般而言,以-0.15为界限来判断服务质量差距的大小:差距值大于-0.15视为小差距;差距值小于等于-0.15则视为大差距。根据这一标准判断,在六维中,老年人对服务质量的满意度在感知和可靠两个维度都较高,但在易用性、响应性、保障性和通用性四个维度上,服务质量差距较大,有待进一步改进和提高。

为了更直观地呈现各项指标的服务质量差距情况,本文根据表6的数据绘制了智慧医康养服务质量期望-实际差距图(见图2)。差距值较大的指标主要包括系统平台界面(A3)、平台操作界面易用性(B1)、平台操作流程便捷性(B2)、服务场所服务有效性(C1)、平台服务(C3)、服务场所人员服务水平(D1)、连续与可持续性(D3)、数据安全保护(D4)、平台设备稳定性(E3)、个性化服务(F1)及人性化互动(F3)11项指标。后续改进工作将主要围绕这11项指标展开,以期全面提升智慧医康养服务的质量水平。

5 数字赋能的智慧医康养服务质量的改进建议

通过上述实证分析发现,当前智慧医康养服务质量在六个维度、二十个指标中有四个维度、十一个指标需改进提升。针对这一情况,本文分别从数字技术应用层、智慧平台运营层、医康养机构服务层及老年用户需求层四个层面出发,分别提出相应的改进优化建议。

表6 智慧医康养服务质量各指标层差距

维度层 指标层 期望平均值 实际平均值 差距值

N1感知性 A1 4.15 4.26 0.11

A2 3.91 3.93 0.02

A3 3.94 3.76 -0.18

A4 4.03 3.9 -0.13

N2易用性 B1 4.15 3.79 -0.36

B2 4.08 3.56 -0.52

N3响应性 C1 4.12 3.42 -0.7

C2 4.11 3.98 -0.13

C3 3.96 3.21 -0.75

N4保障性 D1 4.17 3.81 -0.36

D2 4.01 3.96 -0.05

D3 4.16 3.94 -0.22

D4 4.21 3.52 -0.69

N5可靠性 E1 3.95 3.84 -0.11

E2 3.88 3.73 -0.15

E3 4.08 3.82 -0.26

E4 3.98 3.94 -0.04

N6共情性 F1 4 3.61 -0.39

F2 4.01 3.88 -0.13

F3 4.09 3.82 -0.27

表7 智慧医康养各维度层服务质量平均差距

维度层 期望平均值 实际平均值 差距值

N1 4.01 3.96 -0.05

N2 4.12 3.68 -0.44

N3 4.06 3.54 -0.53

N4 4.14 3.81 -0.33

N5 3.97 3.83 -0.14

N6 4.03 3.77 -0.26

合计 -0.26

5.1 数字技术应用层

目前,数字化的引入在医康养服务技术研发与创新方面取得了显著进展。调查发现,医康养机构可以通过人工智能技术实现更精准的健康监测和疾病预测,且大数据技术的应用有助于进一步挖掘和分析健康数据,为个性化服务提供支持;云计算技术的运用使得医疗资源的共享和协同变得更加高效。然而,数字化赋能层在发展过程中也面临着一些挑战。例如,技术应用的成熟度和可靠性问题以及服务模式的创新性和可持续性问题等都需要得到解决。针对这一现状,本文建议从以下几点进行改进与提高:

(1)加强智慧医康养技术的研发与创新是数字化赋能层的核心任务。通过不断引入前沿科技,如人工智能、大数据、云计算等,无论是从健康管理、疾病预防等方面,还是康复护理、紧急救援等方面,都能借助智能化技术,从而实现更高效、更精准的服务。

(2)加强跨界合作与资源共享,鼓励医疗机构、科研机构、技术企业和养老服务机构等跨界合作,共同研发适用于智慧医康养的新技术、新产品和新服务。通过资源共享平台,促进数据、知识、技术和经验的交流与共享,加速智慧医康养技术的普及和应用。

(3)多元化开发数字技术应用,利用大数据、人工智能、物联网等技术,开发具有健康监测、紧急呼叫、远程医疗、智能康复等功能的养老监护类产品与智能康复辅助器具。例如,通过智能穿戴设备实时监测老年人的心率、血压等生理指标,一旦发现异常,就能及时预警并通知家属或医护人员。

5.2 智慧医康养平台运营层

目前,市面上的智慧医康养产品或平台服务参差不齐,且缺乏统一可量化的服务质量评价标准体系,产品的适老化水平也有待提升。调查结果显示,老年人在智慧医康养平台的易用性维度上存在较大差距,对其操作易用性、流程便捷性及平台和智能产品的稳定性等方面均提出了明确的需求与期望。针对这一现状,本文建议从以下几点进行改进与提高:

(1)健全和完善智慧医康养产品或平台的服务合格标准体系,并加大标准的实施与监督力度。同时,定期对服务质量进行评估与反馈收集工作,以不断完善并更新迭代产品或平台功能与服务内容。

(2)提升平台或产品的适老化建设水平,使其更符合老年人的使用习惯与需求特点。具体地说,平台功能的设计工作可以参考相关的适老化标准与规范。为了保证平台或产品的永续经营与发展,在日常的维护与提升过程中,也会纳入老化的适合度。

(3)重视老年人的使用度和参与度反馈收集工作。充分考虑老年人个性化的需求和建议,不断完善平台的运行机制和服务方式。同时,还可以借助短视频、直播等老年人喜闻乐见的新兴媒体形式,提高平台的知名度和影响力,促使老年群体认可度和满意度水平进一步提升。

(4)加大智慧医康养技术的安全性保障工作力度。数据和隐私保护机制要建立完善的制度,平台/设备监控模块设计中融入隐私和安全标准,从而有效避免发生安全风险问题,如滥用或泄露老人的信息等。

5.3 医康养机构服务层

在智慧医康养体系中,数字技术虽然扮演着重要角色,但在老年人照顾与心理沟通等关键环节,医康养机构的专业服务和人文关怀作用依然不可或缺。根据调查结果,老年人在对服务平台提出共情性和持续性需求的同时,也对医康养机构的服务水平、专业度及可持续性提出了明确要求。因此,医养机构应从以下几点着手进行完善:

(1)加强护理人员职业培训,提升服务专业化水平:医康机构应通过加强职业培训,进一步优化和提升护理人员专业素质和工作技能,完善养老护理人才培养机制。这包括但不限于定期举办专业技能培训、引入国际先进的护理理念和方法、建立确保机构整体服务水平和专业能力持续提高的护理人员持续学习和发展制度等。

(2)依托智能化系统提升服务效率与质量。医康养机构应积极引入智能化监测设备与平台,利用先进技术手段提高服务人员的工作效率。通过智能化系统,服务人员能够同时管理多名老年人,实现对其需求的即时响应与紧急情况的快速处理。此举既有助于减轻护理人员的工作负担,又能够改善老年人的服务质量。

5.4 老年用户需求层

随着老龄化、少子化现象的加剧,“养儿防老”这一传统模式已不可持续,养老服务需求持续高涨。虽然老年人对智慧医康养产品或服务持积极态度,但受到其认知水平和数字素养等因素的制约,部分老年人对数字化服务仍存在畏难情绪。同时,在调查中发现,其对于平台操作、信息安全及数据准确性等方面存在担忧。因此,针对这些问题,可从以下几点着手改进:

(1)提升老年人为缩小数字鸿沟现象而使用数字产品、服务的技能水平。具体可通过老年人家属、社区及医康养机构等多方共同努力,以开设相关培训课程或提供一对一的教学辅导等方式,指导老年人学习掌握相关知识与技能,使其能够熟练操作智慧医康养产品或平台。

(2)加强老年人的个人信息保护意识教育,提高其信息甄别与防范能力。在享受数字化服务的同时,还应引导老年人学会适当披露个人信息,并对涉及个人隐私的产品保持高度警惕与理智心态。

6 结语

在数字化赋能的背景下,智慧医康养模式具有广阔的发展前景和市场潜力。本文依托服务质量理论,构建了一个包含六个维度、二十个具体指标的智慧医康养服务质量评价体系。通过调查问卷、访查等实证分析方法,对现有的医康养服务质量进行测评,指出存在的差距和不足,并针对这些问题,从数字技术应用层、智慧平台运营层、医康养机构服务层及老年用户需求层四个核心层面入手,优化医康养产业结构与服务质量,促进养老产业的健康可持续发展。未来,随着技术的不断进步和政策的不断完善,智慧医康养模式将为老年人提供更加优质、高效的医疗服务与健康养老服务。

参考文献

姜春,刘辉.积极老龄化背景下机构养老服务质量研究的理论框架及其新维度[J].宁夏社会科学,2023(2):136-149.

王昌,申子阳,孙晓宁.老年用户智慧医养需求影响因素理论框架构建[J].情报理论与实践,2020,43(11):71-78.

王秀丽,张勇,刘敏,等.医养结合机构“医康养”服务标准化建设研究[J].中国初级卫生保健,2023,37(5):26-29.

Valarie Zeithaml, Leonard Berry, Parasuraman. Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality[J]. Journal of Marketing,1988(52):35-48.

蒲敏蕊,朱庆华.养老服务质量评价研究系统综述[J].医学信息学杂志,2024,45(3):1-7+15.

李芳,李靖,龙艳芳,等.国外养老服务综合评估工具的应用现状与启示[J].护理研究,2020,34(9):1546-1551.

侯玉梅,王亭.国内外养老机构服务质量评价研究现状[J].护理研究,2020,34(20):3647-3651.

刘芷含,欧阳彩妮.国内外养老机构服务质量评价指标体系研究的系统综述[J].中国卫生政策研究,2020,13(5):72-81.

高梦希,范维,王燕,等.国内外养老机构服务质量评价体系现状[J].护理研究,2019,33(20):3526-3529.

徐倩,尹欣欣.基于医养结合的农村养老服务质量评价: 以青岛市为例[J].护理研究,2020,34(19):3552-3556.

方纪元,张浩成,陈文琴,等.医养结合型养老机构卫生服务质量指标体系构建研究[J].中国卫生政策研究,2020,13(4):24-30.

欧阳超珩,孙鑫,高畅,等.公立医院互联网诊疗服务质量评价指标体系构建[J].中国医院,2024,28(6):66-69.

温海红,王怡欢.居家社区养老服务质量及其影响因素分析: 基于陕西省三市调查数据[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2019,44(2):139-148.

葛颖,苏向辉,马瑛,等.基于SERVPERF模型的农村社区居家养老服务质量评价[J].乡村科技,2023,14(24):4-7.

甘录,周绿林,许兴龙.社区居家养老服务高质量发展评价指标体系的构建研究[J].中国卫生政策研究,2023,16(7):40-47.

刘沈馨雨,高敏,王洁,等.心力衰竭患者居家康复APP服务质量评价体系的构建[J].中国全科医学,2024,27(30):3758-3762+3771.

钟仁耀,马微波.智慧康养服务模式下认知症老人服务质量提升的路径探析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2024,56(3):164-174+180.