〔摘 要〕 创业是促进市场主体创新、改善民生、推动经济高质量发展的重要途径。本文基于2011~2023 年283 个城市新注册企业数据从城市、区域和行业3 个维度研究城市创业活跃度水平时空演化和区位选择特征。研究发现: (1) 城市创业活跃度以2015 年为时间节点呈现“两阶段” 特征, 与宏观经济增长趋势相似; (2) 呈现“东北-西南” 方向展布且重心逐渐向东南移动, 空间差距不断扩大, 四大板块间差距是其主要来源; (3) 各行业创业活跃度均有提升, 但空间极化和敛散性特征存在行业异质性; (4) 创业区位选择特征分析表明, 不同规模城市、除农业外的其他行业以及除东北之外的其他区域均存在数智导向; 经济基础导向主要存在于中、小城市、东、西部地区以及非制造业、生产和生活性服务业; 生产性服务业存在劳动力导向; 技术导向存在于中、小城市、西部地区和除农业外的其他行业; 小城市、西部地区、非制造业、生活性和公共服务业还存在资本导向。本文研究发现为促进创业政策制定提供了一定经验依据。

〔关键词〕 创业活跃度 时空演化特征 行业异质性 创业区位 要素密集 数智水平 经济增长 路径依赖

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2025.03.011

〔中图分类号〕F279. 2; F127 〔文献标识码〕A

引 言

2022 年我国经济增速为3. 0%, 2023 年我国经济增速为5. 2%, 经济增速有所回升。从消费、投资、出口三大经济增长动力源分析, 2022 年消费、投资和出口对经济增长拉动分别为1%、1. 5%和0. 5%, 2023 年为4. 3%、1. 5%和-0. 6%①。总体分析来看, 传统产业及产品国际竞争力相对不足导致对外贸易对经济增长拉动水平由正转负, 国内市场中内需拉动虽有略微增长, 但是投资驱动经济增长动力放缓, 使得我国经济增速相对较低。企业作为市场主要微观主体之一, 是经济活动的主要参与者和就业机会的主要提供者[1] , 对于实现充分就业、推动创新发展和促进经济增长具有重要意义。更进一步分析, 当前我国经济进入高质量发展阶段, 必须发展新质生产力用以满足人民日益增长的美好生活需要、应对新一轮科技革命和塑造大国竞争优势。2023 年9 月, 习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上强调: “积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业, 积极培育未来产业, 加快形成新质生产力, 增强发展新动能”[2] 。可见, 通过前瞻性创业布局驱动创新成果转化和产业结构优化以推动新质生产力发展十分必要。因此系统研究创业活跃度时空演化及其区位选择特征对于挖掘创业拉动经济增长潜力、推动新质生产力布局、并促进区域协调发展具有重要现实意义。

在创业活跃度时空演化特征方面, 现有文献主要围绕创业活跃度的表征方法和研究尺度两个关键线索。范伟和张先进(2010)[3] 使用“每万人均私营企业个体户数量” 等指标以中国24 个参加2007~2008 年全球创业观察报告(GEM)调查的城市为研究对象, 对城市创业水平差异进行了研究;丁玥等(2017)[4] 以私营企业个数作为创业活动指标研究了广东省各地级市创业活动空间差异, 发现创业活动集中在以深圳为核心的珠三角地区, 有向周边扩散的态势, 并且总体上存在空间正相关; 杨晨等(2021)[5] 使用私营企业创业活动指数(CPEA)即每万名15~64 岁人口所拥有的近3 年累计新增的私营企业数, 研究中国省级层面的创业活动发现总体创业活动水平呈现上升态势且存在区域差异, 吕爽等(2022)[6] 使用综合评价指标体系研究也发现相似结论; 欧阳胜等(2023)[7] 以每万名15~64 岁人口所拥有的近3 年累计新增的私营企业数作为创业活力评估指标研究了2013~2021 年长江中游城市创业水平及其空间分布情况, 发现长江中游城市创业水平均有所上涨, 区域间、城市间的空间差异显着; 李彦龙和毕钰(2023)[8] 基于2016 年1 月~2020 年12 月的工商注册数据从城市层面考察创业活跃度, 发现八大地带创业活跃度存在区域差距。从定量实证分析来看, 可以将创业活跃影响因素实证研究划分为两大类, 第一类是政策驱动型的实证研究, 主要是针对某项政策对创业活跃度影响展开分析, 关注政策环境作用[9-14] ; 第二类是要素驱动型的实证研究, 这主要是针对某一要素对创业活跃度影响展开分析,如程聪慧和刘昱呈(2024)[15] 研究了平台经济对农村创业的影响; 曹宗平等(2023)[16] 研究发现,2017 年创业榜样推动了2019 年农民潜在创业者的创业行为; 此外, 还有环境舒适性[17] 、基础设施[18,19] 、市场潜力[20] 、流动人口或人口集聚[21-24] 、产业关联[25] 、数字经济[26,27] 以及社会信任[28] 对城市创业活跃度的影响研究分析。

综述现有研究成果发现: (1) 现有研究多使用统计年鉴数据中的私营企业数据, 且大多数研究关注总体和子单元空间差异而忽略行业差异,使其不能够较好反映出一个地区真实创业活跃水平, 本文基于工商企业注册数据从“城市-区域-行业” 三维视角对2011~2023 年创业活跃度水平的时空演化特征进行分析, 系统研究了创业活跃度时序演化、方向分布、空间差异和行业特征的变化; (2) 现有研究从制度、政策和要素等单一视角对创业活跃影响因素进行分析, 尚未形成一个较为完善的创业区位选择理论解释框架, 本文结合2011~2023 年283 个地级及以上城市面板数据, 以新经济地理学理论为基础构建了“路径依赖+集聚效应” 的创业区位选择理论框架并进行了实证研究, 研究结论对于针对性地鼓励不同城市、区域和行业创业、挖掘经济增长结构潜力、推动新质生产力发展具有重要现实意义。

1 研究设计和数据来源

1. 1 研究方法

1. 1. 1 标准差椭圆

本文参照赵璐和赵作权(2014)[29] 的标准差椭圆方法, 依托标准差椭圆解释城市创业活跃度空间分布的中心性、展布性、方向性、空间形态等特征。

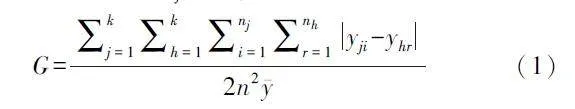

1. 1. 2 空间Dagum 基尼系数

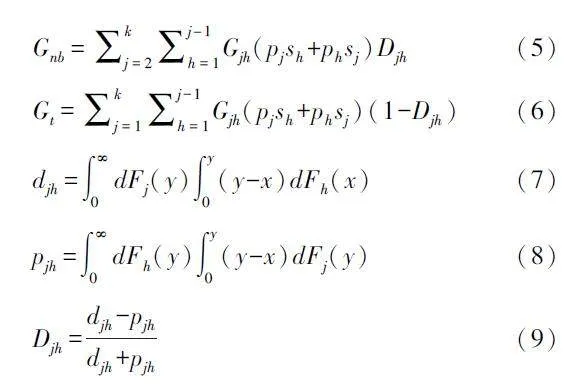

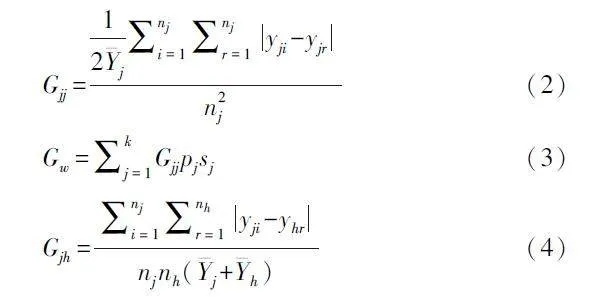

根据斯丽娟和王超群(2021)[30] 、项肖等(2023)[31] 的研究, 本文使用Dagum 基尼系数对2011~2023 年全国城市创业活跃度水平差距及其来源进行分析, 总体基尼系数G 定义如式(1) 所示, 其中yji(yhr )代表东、中、西和东北地区某一区域j 或h 内的城市i 或r 的创业企业数量, y 是所有城市创业企业数量均值, n 是城市总数, k 是研究区域个数, nj 和nh 是对应区域内的城市数量。

关于差距来源可分解为区域内差距贡献Gw 、区域间净值差距贡献Gnb 和超变密度贡献Gt , 且满足G =Gw +Gnb +Gt 。Gjj 表示区域j 创业活跃度的基尼系数, Gjh 表示区域间基尼系数, 其中, pj =nj/-Y , sj =nj -Yj/n-Y , j =1,2,…,k。djh 为区域间创业企业数量差值, 表示区域j 或h 内所有满足yjh -yji >0 的样本值加总的数学期望; pjh为超变一阶矩阵, 表示区域j 或h 内所有满足yhr -yji >0 样本值加总的数学期望, Fj(Fh )为j(h)区域的累积分布密度函数。

式(9) 中, Djh表示区域j 对区域h 创业活跃度的相对影响。

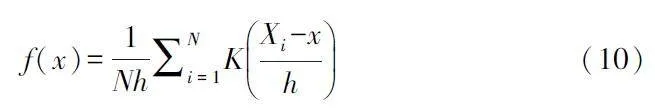

1. 1. 3 核密度分析

N 表示观测值数量; Xi 表示独立同分布的观测值; x 是均值; h 是带宽; f(x)即是所求核密度。本文采用高斯核函数分析城市不同行业创业活跃的分布演化特征。基于核密度图的波峰、带宽和拖尾等要素可以分析得出观测值分布位置、离散程度和空间差异等结论[32] 。

1. 1. 4 双向固定效应面板模型

lnenterit =α0 +α1lnXit +μi +νt +εit (11)

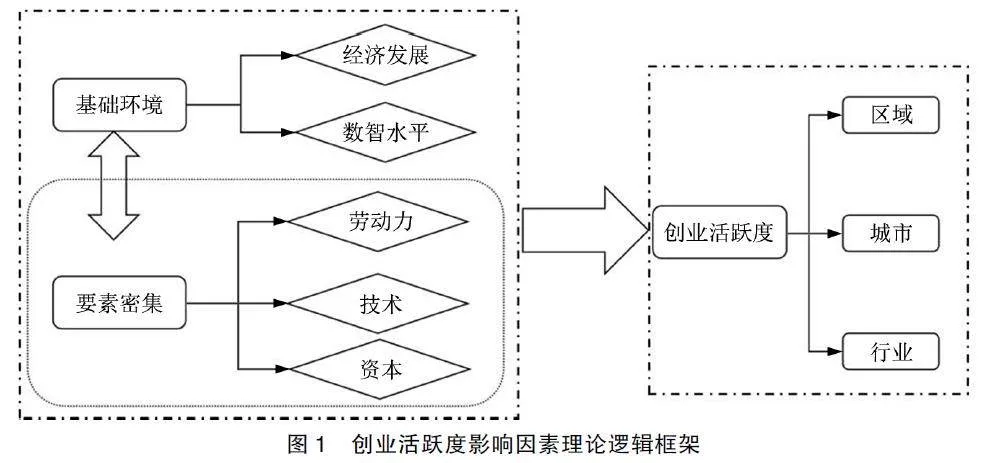

通过构建一个基于“路径依赖+集聚效应” 的理论框架用来分析创业区位选择影响因素。从韦伯的工业区位论论述了运输费用、劳动力成本与集聚效应影响企业区位开始, 新经济地理学理论进一步表明新创企业区位选择受到先发地区的“历史” 因素影响即路径依赖, 同时被集聚经济带来的正外部性吸引, 并进一步通过循环累积因果强化这一过程。经济基础好的城市可以为新进企业提供更为完善的基础设施、行业发展环境以及较大市场规模, 在工业经济时代, 经济增长水平是衡量一个区域先发优势的重要指标, 然而, 进入数字经济时代, 数智水平可以较好地反映一个区域先发优势, 数据要素流动能够促进城市创业活度提升[33] 。在新经济地理学中, 集聚研究主要考虑了资本和劳动力的空间集聚, 提出新企业进入受到本地市场效应影响, 本文进一步纳入了技术要素集聚, 强调科技创新对于创业活力的带动作用[34] 。构建双向固定效应面板模型(式(11))进行实证检验, lnenterit为城市对应年份城市创业活跃度, i 和t 分别代表城市和年份, lnXit 为本文选择的主要影响因素即经济基础、数智水平、劳动力、技术和资本要素[7,35] , μi 和νt 分别表示城市固定效应和时间固定效应, εit是随机扰动项。

1. 2 主要指标和数据来源

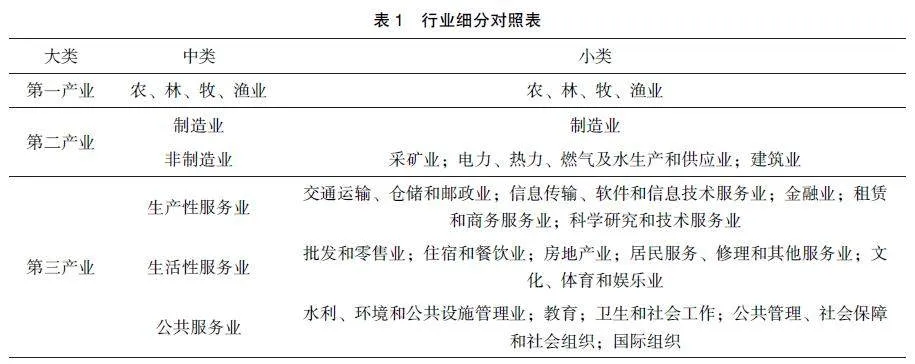

城市创业活跃度。本文使用当年新注册企业数作为城市创业活跃度的表征指标, 该数据主要来源于天眼查, 通过搜集地区企业注册年份、地址、行业等信息, 并将其汇总至城市层面, 本文主要整理了2011~2023 年考察期内20 个门类细分行业共约8. 9 万条企业注册数据, 为分析方便,进一步参考李善同和李华香(2014)[36] 、张建华等(2023)[37] 的做法, 手工整理将其划分成六大行业, 具体如表1 所示。

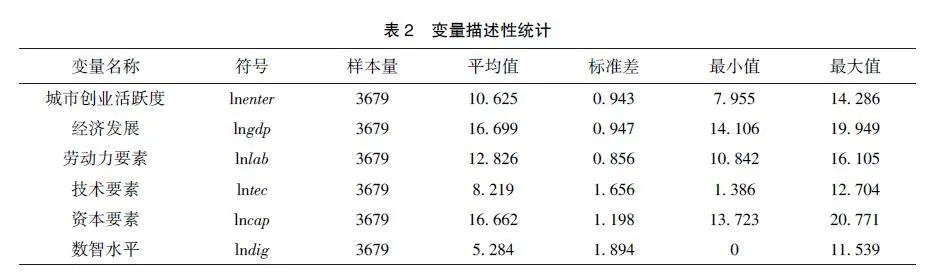

控制变量。经济基础使用城市GDP 表征, 数智水平参考王林辉等(2022)[38] 的方法, 以城市人工智能企业数量数据作为数智水平的表征, 以各个企业在天眼查企业信息数据库中公布的经营范围内容为文本分析依据, 当企业经营范围涉及芯片、图像识别、计算机视觉等与人工智能相关的关键词, 则将该企业识别为人工智能企业, 获得2011~2023 年283 个城市的人工智能企业数量数据。劳动力要素使用年末单位从业人员数(万人)表征, 技术要素使用当年申请专利数表征, 资本要素使用年末金融机构各项贷款余额表征。为消除异方差并去除量纲影响, 对被解释变量与解释变量均做了取对数处理。本文用到的其他数据除特殊说明外主要来源于相关年份《城市统计年鉴》和《城市建设统计年鉴》, 对于部分缺失数据使用插值法进行了补充。本文所选被解释变量和解释变量的描述性统计如表2 所示。

2 城市创业活跃度演化特征分析

2. 1 城市创业活跃度时间演化特征

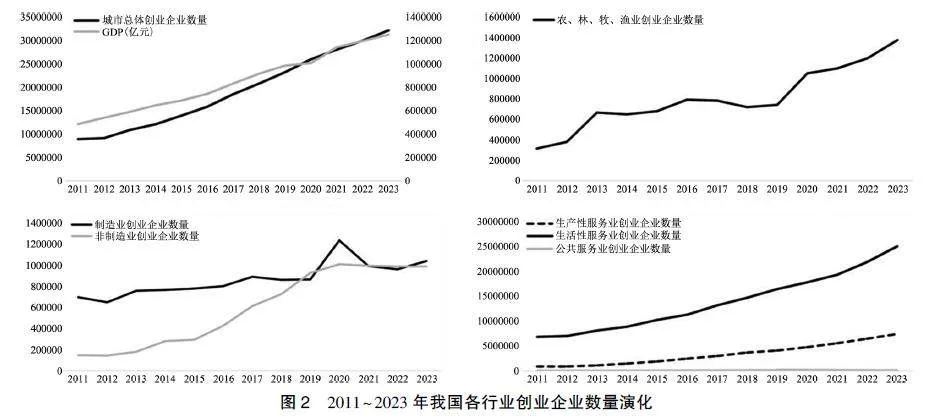

由图1 可知, 在研究期内城市创业活跃度与GDP 增长均呈现上升态势, 具有内在趋势一致性。创业活跃度以2015 年为时间节点可划分为两个时段, 第一阶段平缓增长阶段即2011~2015 年, 该阶段创业活跃度增长速度偏缓; 第二阶段为快速增长阶段即2015 年之后, 该阶段创业活跃度水平增速较快, 城市创业活跃增长曲线更加陡峭。此特征原因在于两个方面: (1) 经济增长拉动, 2011~2015 年GDP 增加值约为20 22 万亿元, 2015 ~2023 年GDP 增加值则为50 73 万亿元, 第二阶段GDP 增加值比前一阶段提高; (2) 政策支持和社会关注, 这主要表现在“双创”②概念的提出, 在全社会营造出了创新创业的良好氛围, 为创业活跃快速增长提供了可能。分行业看, 农、林、牧渔业创业企业数量波动增加; 制造业创业企业增长数量总体上呈现先增后减趋势, 非制造业创业企业数量增幅明显, 与制造业创业企业数量差距逐渐缩小并在2021 年持平; 三大类服务业创业活跃度均有增加, 其中以生活性服务业创业活跃增长为主, 生产性服务业创业活跃增长次之, 公共服务业创业企业数量占比较小。

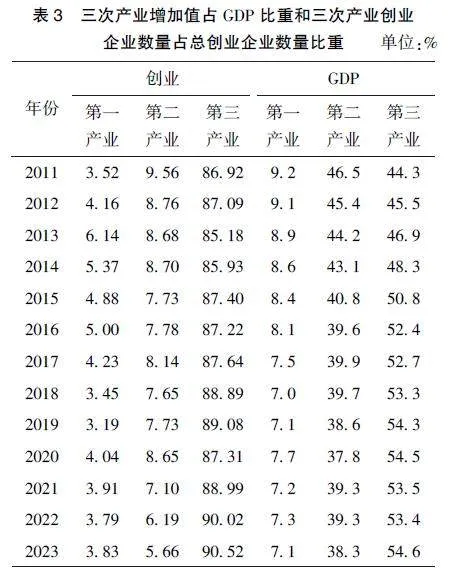

三次产业创业企业占比特征与三次产业增加值占GDP 比重特征基本相似, 均呈现“第三产业占比最高、第二产业次之、第一产业占比最低”,但是与第二产业增加值GDP 占比相比, 第二产业创业企业数量占总体创业企业数量比重明显偏低,新创企业多集中在第三产业即各类服务业上。总的来看, 第一、二、三产业创业企业数量占总创业企业数量比重的比值约为4 ∶8 ∶88。

2. 2 城市创业活跃度空间演化特征

2.."2. 1 城市创业活跃度方向分布演化特征

基于标准差椭圆分析, 2011~2023 年间, 我国城市创业活跃度空间格局上呈现出“东北-西南”方向的展布特征, 且椭圆有向东南方向移动趋势,这说明东部沿海尤其是东南沿海地区城市创业活跃度处于较高水平; 另外, 从创业重心移动特征来看, 创业重心大致经历了由“西南-东南” 方向转移的过程, 符合椭圆向东南展布的基本趋势。

2. 2. 2 城市创业活跃度空间差距演化特征

此部分将研究城市按四大板块划分为东、中、西和东北地区4 组, 利用Dugam 基尼系数分析城市创业活跃度的空间差距演化特征。

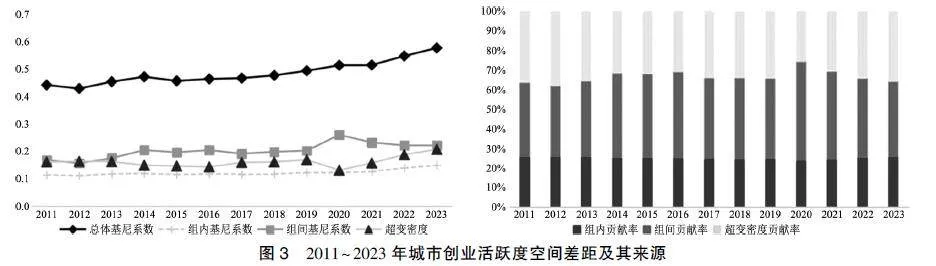

从图3 可以看出, 2011~2023 年我国城市创业活跃度空间差距总体呈现上升趋势, 组间差异不断拉大。2011 年城市创业活跃度的总体基尼系数为0. 442, 2023 年则增至0. 577, 增幅为0. 135。空间差距增大主要来源是四大板块间城市创业活跃度的组间差距, 2023 年其贡献率约为38. 37%。同一板块内部城市创业活跃度差距贡献率低于超变密度贡献率, 基本维持在25%左右, 这说明与四大板块间城市创业活跃度差距相比, 板块内部城市创业活跃度差距相对较小。

表4 反映了2011~2023 年东、中、西和东北地区四板块内部城市创业活跃度的空间差距特征。中部地区内部城市创业活跃度差距最小, 2011~2023年组内基尼系数均值约为0. 376; 西部地区城市创业活跃度差距最大, 2011~2023 年组内基尼系数均值约为0. 501, 同一时段内, 东部和东北地区组内基尼系数均值分别为0. 431 和0. 437。东北地区城市创业活跃度差距增幅最大, 2011~2023 年组内基尼系数增加值为0. 234, 同一时段内, 东部、中部和西部地区组内基尼系数增加值分别为0. 082、0. 165 和0. 161, 这说明东北地区城市创业活度空间分异变化更加明显, 城市创业企业新增数量可能集中在部分或少数城市。最后, 基于以上分析可知东部地区城市创业活跃度空间差距总体上保持稳定, 创业空间差距略有波动缩小趋势。

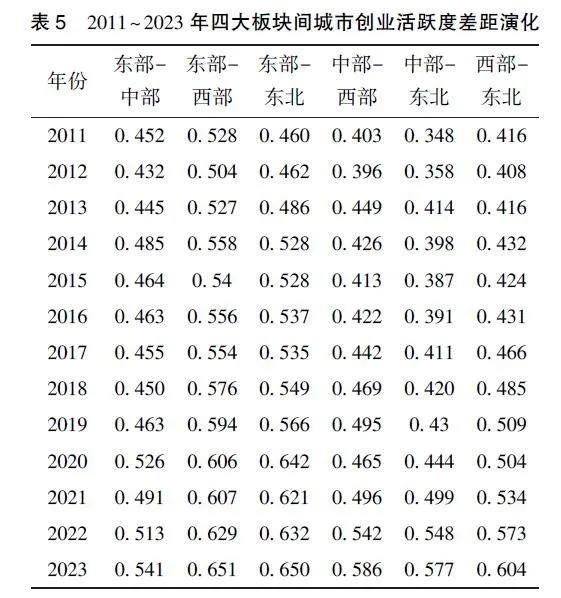

结合城市创业活跃度空间展布特征分析结果可以发现, 东部尤其是东南沿海地区是城市创业最为活跃的地区, 东北地区创业活跃度相对较低。在表5 中, 四大板块间城市创业活跃度差距主要表现为东部地区与其他地区之间的差距, 其中与东北地区差距变化最大, 从2011~2023 年, 组间基尼系数由0. 460 增加至0. 650; 其次是东部与西部地区差距, 组间基尼系数由0. 528 增加至0. 651;东部与中部地区差距最小, 组间基尼系数从2011年0. 452 波动变化到2023 年0. 541。

2. 3 城市创业活跃度行业演化特征

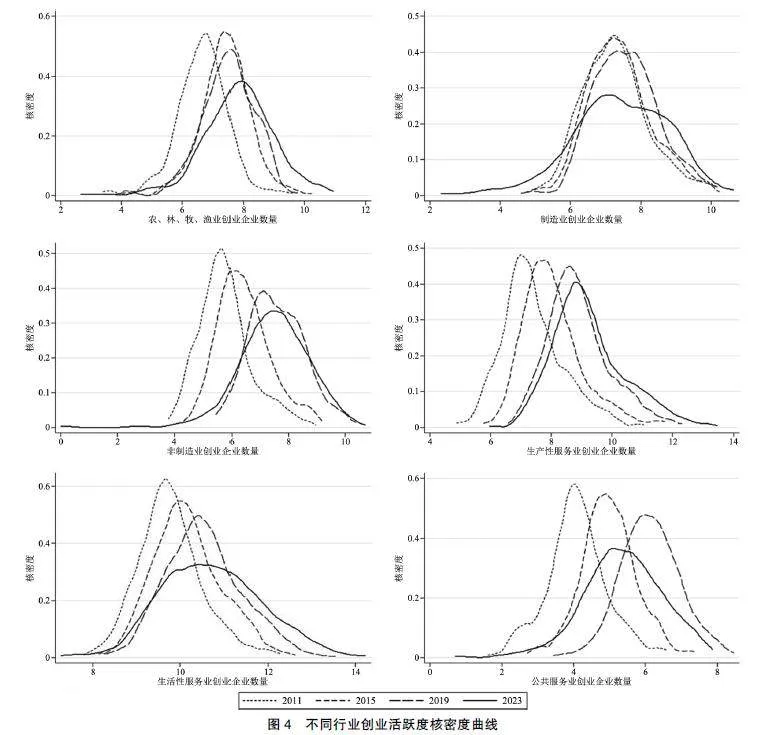

本部分主要基于核密度图的波峰数量、主峰宽度和平移特征等分析六大行业城市创业活跃水平分布、延展性和极化水平(见图4)。具体分析来看, 六大行业创业企业数量均有增加, 但是极化和空间差异特征不同。农、林、牧、渔业创业企业数量左拖尾表明较多城市第一产业创业企业数量低于平均第一产业创业企业数量水平, 主峰宽度增加提示创业活跃度空间差异相对扩大; 制造业创业企业数量主峰宽度增加则提示城市间空间差异增强; 非制造业创业企业空间极化特征增强,城市间非制造业创业企业数量梯度效应显着且有较多城市非制造业创业企业数量低于非制造业创业企业数量的全国平均水平; 生产性服务业创业企业数量极化特征从两极化向单极化过渡, 城市间相对差异增大; 生活性服务业创业企业数量极化特征消失, 但是创业活跃度空间差异增强; 公共性服务业城市间创业活跃度存在明显空间分异。

3 城市创业区位选择分析

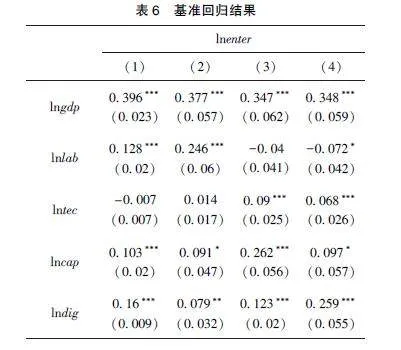

3. 1 基准回归

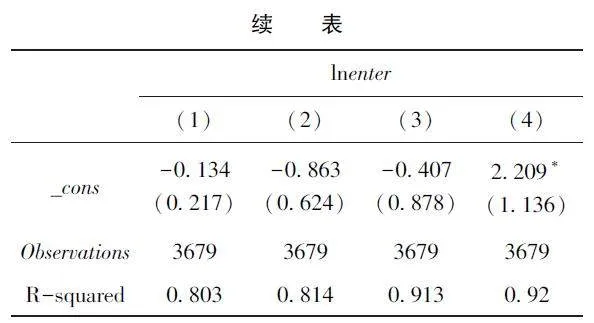

表6 中模型1~4 分别为OLS、时间固定、城市固定和双向固定效应回归结果, 模型拟合优度逐渐增加, 说明在控制了时空效应和控制变量后能够较好地解释城市创业活跃度。模型1 和2 表明, 在不考虑固定效应和固定时间效应条件下, 经济发展、数智水平、劳动力和资本要素能够显着促进城市创业活跃度。模型3 和4 在固定城市效应和固定时间、城市效应条件下, 回归结果表明经济发展、数智水平、技术、资本要素均能显着促进城市创业, 劳动力要素对城市创业活跃度有抑制作用。这从一定程度上说明, 随着老龄化问题突显和劳动力成本上升, 当前劳动力要素对企业创业活动已经不具备吸引力。

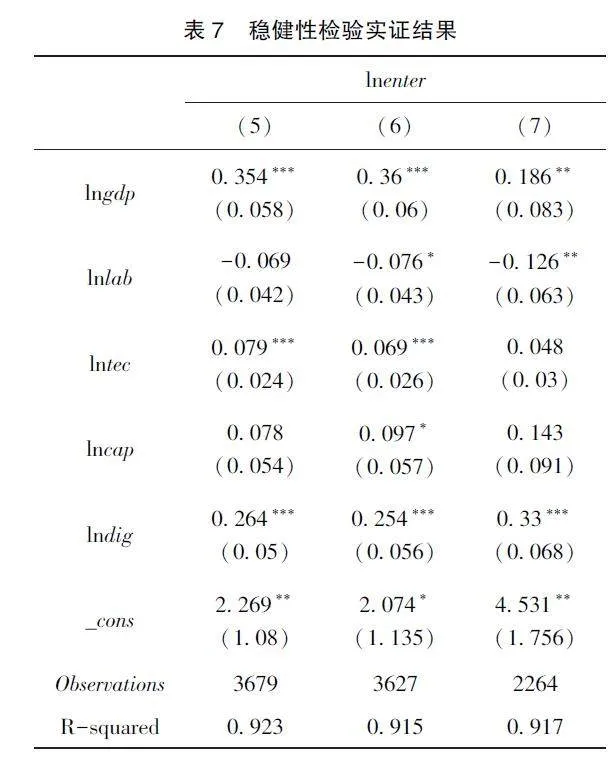

3. 2 稳健性检验

为了进一步验证选择的解释变量对城市创业活跃度解释的可靠性, 通过缩尾1%处理, 去掉北京、上海、天津和重庆四大直辖市以避免直辖市在政治地位、经济体量、政策优惠等方面与其他地级市存在较大差距, 以及缩小时间窗口至2016~2023 年3 种方法做了稳健性检验, 分别对应表7模型5~7。回归结果表明解释变量系数及其显着性与模型4 的回归结果基本一致, 说明模型4 的回归结果具有稳健性。

3. 3 异质性分析

3. 3. 1 城市规模异质性

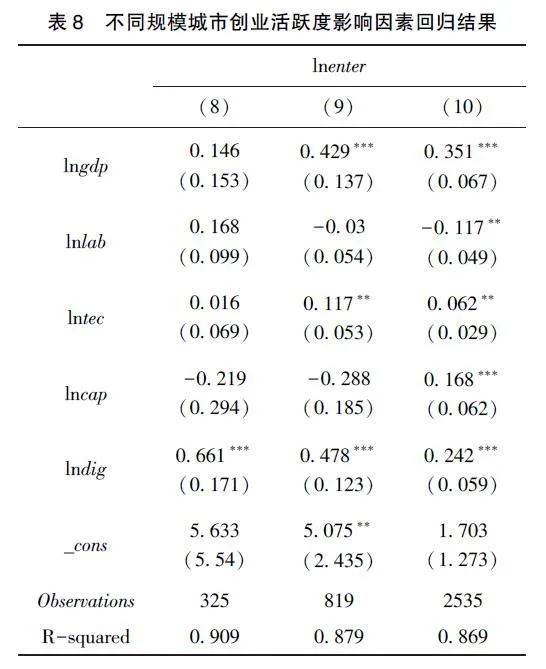

本部分主要研究不同规模类型城市的创业活跃度影响因素异质性问题, 回归结果如表8 模型8~10 所示, 分别对应大城市、中等城市和小城市③。模型8 表明, 经济发展、数智水平、劳动力要素显着促进大城市创业活跃度; 模型9 表明, 数智水平显着促进中等城市创业活跃度; 模型10 表明, 经济发展、技术和数智水平显着促进小城市创业活跃度。

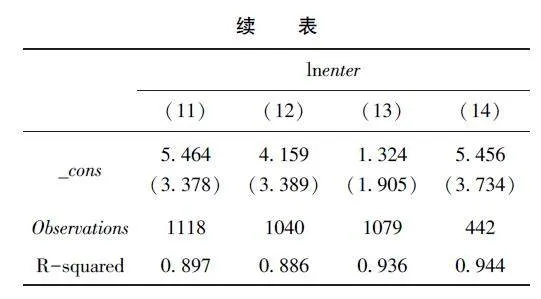

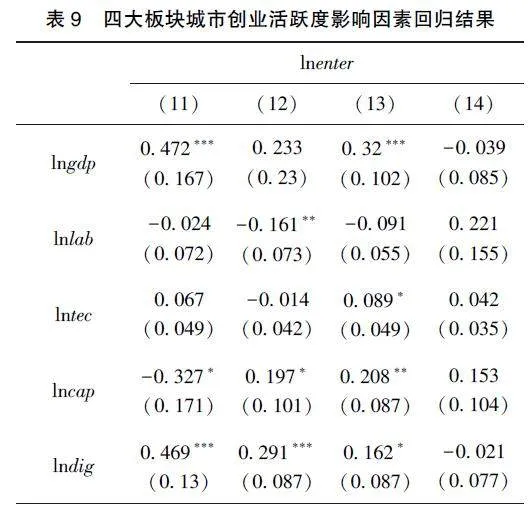

3. 3. 2 区域异质性

城市创业活跃度空间演化特征分析表明, 东、中、西及东北地区城市创业活跃度水平存在显着空间差距, 创业活跃椭圆逐渐向东南移动。因此,本部分旨在探讨不同区域城市创业活跃度影响因素的差异。表9 模型11 ~14 分别对应东部、中部、西部和东北地区城市创业活跃度影响因素回归结果。结果表明, 经济发展、数智水平是东部地区城市创业活跃的显着促进因素; 资本和数智水平是影响中部地区城市创业活跃度的显着影响因素;经济发展、数智水平、技术和资本要素是影响西部地区城市创业活跃度的显着影响因素; 东北地区尚不存在影响城市创业活跃度的显着因素, 经济发展、数智水平、资本、技术、劳动力要素均不能显着影响东北地区城市创业活跃度。

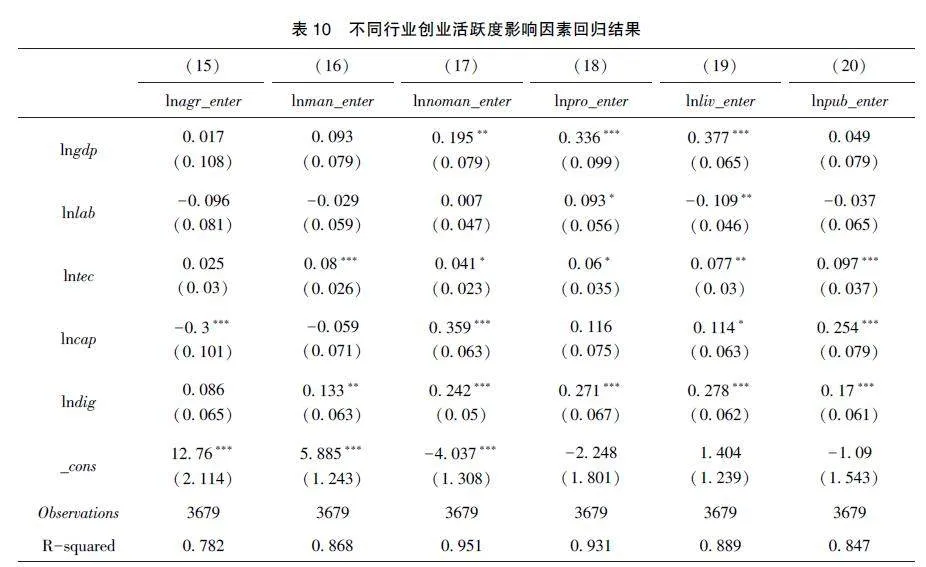

3. 3. 3 行业异质性

城市创业活跃度演化特征表明不同行业极化特征和收敛性存在差异, 因此本部分旨在分析不同行业创业活跃度影响因素的异质性。表10 模型15~20 分别为农、林、牧、渔业、制造业、非制造业、生产性服务业、生活性服务业和公共服务业创业活跃度影响因素回归结果。不论是经济发展、数智水平的基础环境还是劳动、资本和技术要素供给对农业创业活跃度均无显着影响; 数智水平和技术要素对制造业企业活跃度具有显着促进作用; 经济发展、数智水平、技术和资本供给对非制造业企业具有显着促进作用; 经济发展、数智水平、劳动力、和技术要素对生产性服务业创业活跃度具有显着促进作用; 经济发展、数智水平、技术和资本要素对生活性服务业创业活跃度具有显着促进作用; 技术、资本和数智水平对公共服务业创业活跃度具有显着促进作用。

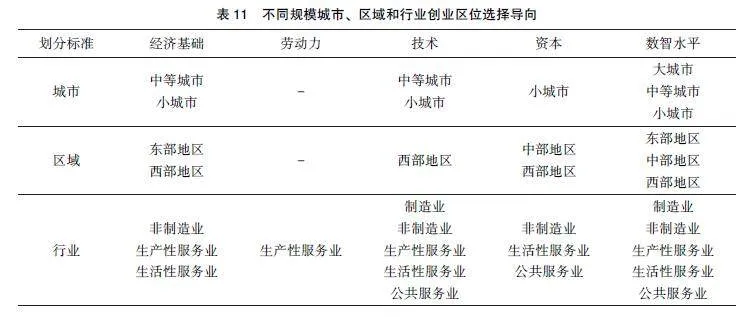

3. 4 “城市-区域-行业”三维视角下创业区位选择

在分析了创业活跃度在城市、区域和行业分布的空间格局差异后, 本文实证研究了经济基础、劳动力、技术和资本要素以及数智水平在不同维度对创业活跃度的影响, 结合估计结果总结了不同规模城市、区域和行业创业区位导向(见表11)。具体来看, 数智水平是所有规模类型城市创业区位选择考虑因素; 中等城市还有经济基础导向、技术导向的区位选择特征; 小城市则是更重视经济基础、技术和资本导向。东、中、西三大板块城市创业呈数智导向, 除此之外, 东部还存在经济基础导向, 中部地区存在资本导向、西部地区存在经济基础导向、资本和技术要素导向, 东北地区未呈现显着导向特征。除农、林、牧、渔业外五大行业城市创业区位选择呈数智导向, 除农、林、牧、渔业和制造业外其他行业创业区位选择均有经济基础导向。此外, 生产性服务业有劳动力和技术导向, 生活性服务业有技术和资本导向, 非制造业和公共服务业呈现资本导向。

4 结论与政策建议

4. 1 结论

本文基于标准差椭圆、Dagum 基尼系数、核密度和双向固定效应面板模型对我国283 个地级及以上城市2011~2023 年创业活跃度的时空和行业演化特征及其影响因素做了系统性研究, 有如下几点主要发现:

(1) 城市创业活跃度时间演化特征表明, 创业活跃度总体增长趋势与GDP 增长趋势基本一致, 且增速在2015 年之后加快; 六大行业创业活跃度均总体上呈现随时间增长趋势; 但是, 与三次产业GDP 占比相比, 制造业和非制造业创业企业数量占总体创业企业数量比重偏低。

(2) 我国城市创业活跃度空间格局上呈现出“东北-西南” 方向的展布特征, 且创业重心逐渐向东南移动; 创业活跃度空间差距不断扩大, 四大板块间城市创业活跃度差距是空间差距扩大的主要来源且主要表现为东部地区与其他地区的差距; 从四大板块内部城市创业活跃度差距来看,中部地区城市创业活跃度差距最小, 西部地区城市创业活跃度差距最大。

(3) 六大行业城市创业活跃度随时间演变均有提升, 但是空间极化和差异性特征存在行业异质性。

( 4) 城市创业活跃度影响因素分析结果表明,经济发展、数智水平、资本和技术要素均能显着促进城市创业。异质性分析表明, 不同规模类型城市、区域和行业的创业活跃度受不同因素影响。由此而来, 创业区位选择在不同城市、区域和行业间存在异质性。

4. 2 政策建议

基于以上研究发现, 结合我国经济社会发展实际, 本文主要提出如下政策建议:

提升城市经济发展水平, 营造良好创业政策环境。(1) 推动经济结构转型, 扩大消费需求。内需是提振经济的主要动力之一, 应当在推动经济结构转型同时刺激各类消费需求, 扩大市场体量, 为创业活动提供有利经济发展环境; (2) 发挥市场在资源配置过程中的决定性作用, 营造公平竞争经济环境。市场经由价格、供求和竞合机制决定了劳动力、资本和技术要素流向何种城市、区域和行业, 使经济系统高效运行。因此, 应当保证市场作用的有效发挥, 使之能够在企业创业竞争中起到决定性作用, 为创业企业提供公平的竞争环境; (3) 政府实施积极创业政策, 为创业者打造良好的营商环境。政府应当适度扩大创业补贴在财政支出中的比重, 因地、因城和因行业制宜实施鼓励创业政策。

弥补劳动力要素供给劣势, 推动建设人才发展新高地。(1) 重视教育发展, 培育创业人才。通过加强基础和专业化教育, 系统培养学生创业专业知识, 提升学生创业意识, 发挥人才在创业活动中的主体作用; (2) 提升空间品质, 引进创业人才。积极推动城市和区域空间品质提高, 为创业人才提供优良的生活和创业环境, 提升城市或区域对于创业人才的吸引力, 建立合理的创业人才激励机制, 既能引进人才又能留住人才; (3)推动产学研用深度融合。发挥高校人才供给和科研机构技术供给的作用, 促进技术导向的创业企业落地, 鼓励高标准和高起点创业[39] 。

正视创业活跃度多维差距, 构建创业协调发展新格局。(1) 发挥中心城市对周边城市辐射带动作用, 鼓励东部地区向中西部地区、大城市向中小城市创业要素资源流动; (2) 通过补贴、减税和技术帮扶等多方式鼓励制造业和非制造业行业企业的创业活动, 提升两大行业创业企业技术水平, 推动创业企业数字化水平提升, 积极融入新质生产力布局; (3) 推动创业要素资源包括资本、技术和人才适度向第二产业尤其是制造业倾斜, 提升制造业创业企业比重, 避免经济发展“脱实向虚”。

注释:

①数据来源为国家统计局网站, 经济增长拉动是指国内生产总值增长速度与三大需求贡献率的乘积。

②2014 年9 月, 时任国家总理李克强在夏季达沃斯论坛上, 首次提出了“大众创业, 万众创新” 的宏伟理念: “大众创业, 万众创新”, 彰显了将创新创业精神引入社会各个阶层的前瞻意图。2015 年3 月, 李克强总理作《政府工作报告》, 又提出“打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务双引擎”。

③根据国务院2014 年11 月国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》并结合2020 年第七次人口普查的城区人口数据, 将城区人口大于等于100 万的界定为大城市, 将城区人口大于50 万小于100 万的界定为中等城市, 城区人口小于50 万的为小城市。

参考文献

[1] 徐海东, 倪鹏飞, 黄徐亮. 中国新建企业空间格局演变及其驱动因素[J]. 企业经济, 2023, 42 (1): 32~43.

[2] 习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调: 牢牢把握东北的重要使命 奋力谱写东北全面振兴新篇章[ N].人民日报, 2023-09-10, (1).

[3] 范伟, 张先进. 中国城市创业发展水平的聚类分析[ J]. 改革与战略, 2010, 26 (9): 44~46.

[4] 丁玥, 朱华晟, 贺清灿. 广东省创业活动的地区差异及其影响因素[J]. 经济地理, 2017, 37 (11): 92~98.

[5] 杨晨, 谢守红, 甘晨. 中国私营企业创业活动的空间差异及影响因素[J]. 经济地理, 2021, 41 (11): 141~148.

[6] 吕爽, 谭军华, 刘帅, 等. 中国创新创业活跃度的连续动态测度及时空差异分解[J]. 统计与决策, 2022, 38 (7): 72~76.

[7] 欧阳胜, 郭彦, 肖雄辉, 等. 长江中游城市创业水平的空间差异及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43 (9): 31~41.

[8] 李彦龙, 毕钰. 城市创业活跃度: 区域差异、动态演变与影响因素[J]. 中国软科学, 2023, (5): 99~106.

[9] Baldwin R E, Okubo T. Tax Competition with HeterogeneousFirms [J]. Spatial Economic Analysis, 2014, 9 (3): 309~326.

[10] 白俊红, 张艺璇, 卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度———来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022, (6): 61~78.

[11] 林伟芬, 胡耀, 何骏. 电子商务发展对城市创业活跃度的影响[J]. 中国人口科学, 2023, 37 (5): 82~96.

[12] 许文瀚, 齐荻. 低碳转型对城市创业活跃度的影响研究———来自低碳城市试点的经验证据[J]. 华东经济管理, 2023, 37(11): 39~49.

[13] 周文义, 陶一桃. 智慧城市建设能提升创业水平吗?———基于双重差分模型的检验[J]. 统计研究, 2023, 40 (8): 122 ~134.

[14] 刘娟, 耿晓林, 刘梦洁. 自贸试验区设立与城市创业活跃度提升———影响机制与空间辐射效应的经验分析[ J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2022, (6): 18~37.

[15] 程聪慧, 刘昱呈. 平台经济发展与农村创业活跃度[J]. 科学学研究, 2024, 42 (10): 2138~2149.

[16] 曹宗平, 林硕延, 黄子珊, 等. 农民创业: 临渊羡鱼还是退而结网?———基于乡村振兴与共同富裕的背景[ J]. 经济评论, 2023, (6): 58~71.

[17] 赵康杰, 李娜. 环境舒适性对中国城市创业活跃度的影响研究[J]. 城市发展研究, 2022, 29 (8): 1~6.

[18] Behrens K, Picard P M. Transportation, Freight Rates, and Eco⁃nomic Geography [J]. Journal of International Economics, 2011,85 (2): 280~291.

[19] Hou Y. Traffic Congestion, Polycentricity, and Intraurban FirmLocation Choices: A Nested Logit Model for the Los Angeles Met⁃ropolitan Area [J]. Journal of Regional Science, 2016, 56 (4):683~716.

[20] Cheng S, Stough R R. Location Decisions of Japanese New Ma⁃nufacturing Plants in China: A Discrete-choice Analysis [J]. TheAnnals of Regional Science, 2006, 40: 369~387.

[21] 叶文平, 李新春, 陈强远. 流动人口对城市创业活跃度的影响: 机制与证据[J]. 经济研究, 2018, 53 (6): 157~170.

[22] Jofre-Monseny J, Marín-López R, Viladecans-Marsal E. TheDeterminants of Localization and Urbanization Economies: Evidencefrom the Location of New Firms in Spain [J]. Journal of RegionalScience, 2014, 54 (2): 313~337.

[23] 于潇, 徐英东. 人口集聚对创业活跃度的影响: 考虑集聚动态的效应与路径[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32 (9):151~163.

[24] Frenken K, Cefis E, Stam E. Industrial Dynamics and Clusters:A Survey [J]. Regional Studies, 2015, 49 (1): 10~27.

[25] Aleksandrova E, Behrens K, Kuznetsova M. Manufacturing(co)Agglomeration in a Transition Country: Evidence from Russia [J].Journal of Regional Science, 2020, 60 (1): 88~128.

[26] 高霞, 李星杰. 数字经济对城市创业活跃度的影响研究———创业环境的调节作用[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2024, 45 (1): 42~51.

[27] 赵晓阳, 衣长军. 数字经济发展提高了城市创业活跃度吗?[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2022, 42 (11): 19~31.

[28] 翁鸿妹, 王琛. 多维社会信任与区域创业活跃度———基于中国家庭跟踪调查(CFPS) 数据[J]. 地理科学进展, 2023,42 (4): 742~753.

[29] 赵璐, 赵作权. 基于特征椭圆的中国经济空间分异研究[J].地理科学, 2014, 34 (8): 979~986.

[30] 斯丽娟, 王超群. 中国城市群区域经济差异、动态演变与收敛性———基于十大城市群夜间灯光数据的研究[ J]. 上海经济研究, 2021, 397 (10): 38~52.

[31] 项肖, 范巧, 黄依洁. 中国工业数字化水平测度及其时空演变研究[J]. 工业技术经济, 2023, 42 (7): 14~22.

[32] 辛冲冲, 陈志勇. 中国基本公共服务供给水平分布动态、地区差异及收敛性[J]. 数量经济技术经济研究, 2019, 36(8): 52~71.

[33] 何雨可, 牛耕, 逯建, 等. 数字治理与城市创业活力———来自“信息惠民国家试点” 政策的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41 (1): 47~66.

[34] 陈晓南. 论创业投资的区位选择[J]. 求索, 2005, (1): 34~37.

[35] 董亚宁, 顾芸, 杨开忠. 市场一体化、比较优势与产业区位[J]. 工业技术经济, 2020, 39 (3): 116~124.

[36] 李善同, 李华香. 城市服务行业分布格局特征及演变趋势研究[J]. 产业经济研究, 2014, (5): 1~10.

[37] 张建华, 赵英, 刘慧玲. 国内国际双循环视角下中国产业结构转型升级研究[J]. 中国工业经济, 2023, (9): 42~60.

[38] 王林辉, 姜昊, 董直庆. 工业智能化会重塑企业地理格局吗[J]. 中国工业经济, 2022, (2): 137~155.

[39] 董亚宁, 顾芸, 吕鹏. 面向生态文明的空间品质与城市人才区位———基于新空间经济学的分析[J]. 城市问题, 2023, (3):48~58.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 国家自科基金重点项目“我国产业集聚演进与新动能培育发展研究” (项目编号: 71733001); 国家社会科学基金重大项目“健全国土空间规划和用途统筹协调管控制度研究” (项目编号: 20ZDA086)。