〔摘 要〕 为提升城市绿色全要素生产率, 以2014~2023 年我国30 个省(区、市)城市作为研究对象,开展产业结构化对城市绿色全要素生产率的影响实证研究。其中, 以城市绿色全要素生产率、绿色技术效率、绿色技术进步为因变量, 以产业结构合理化和产业结构高度化为自变量, 以经济发展水平、人力资本水平、外商直接投资水平、技术创新水平、对外开放水平、基础设施建设水平为控制变量, 通过回归分析和稳健性检验, 验证我国产业结构化对城市绿色全要素生产率的影响。结果表明, 产业结构合理化和产业结构高度化正向促进城市绿色全要素生产率, 并在5%水平上显着; 产业结构合理化和产业结构高度化显着促进绿色技术效率, 分别在1%和5%水平上显着; 产业结构合理化和产业结构高度化显着促进绿色技术进步, 并在5%水平上显着; 技术创新水平和对外开放水平在不同显着性水平上促进城市绿色全要素生产率。在此实证结果基础上, 为进一步促进城市绿色全要素生产率的提升, 提出几点建议: 合理化布局产业, 促进产业高度化转型; 加大技术创新资金投入, 培养先进技术人才; 加强对外开放, 促进区域融合发展。

〔关键词〕 产业结构 合理化 高度化 绿色全要素生产率 绿色技术效率 绿色技术进步 技术创新 对外开放

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2025.03.010

〔中图分类号〕F062; F121 3 〔文献标识码〕A

引 言

随着城市经济的快速发展, 城镇居民的生活水平得到了显着提升, 但同时也伴随着一系列生态环境问题的出现。尽管我国大多数城市并未普遍经历如酸雨等极端环境污染, 但雾霾等空气质量问题, 以及水体、土壤污染等环境问题, 在不少地区仍然比较突出, 对居民的健康和生活质量造成了威胁, 也对经济的长期健康发展产生了不利影响。在工业化、城市化加速推进的今天, 如何找到经济发展与生态环境保护之间的平衡点, 已成为一个亟待解决的重要课题。在此背景下, 城市绿色全要素生产率的概念应运而生。它不仅关注经济增长的速度和规模, 更加重视经济增长的质量与可持续性, 即在确保经济发展的同时, 有效减轻环境污染, 提升资源利用效率。因此, 提高城市绿色全要素生产率, 是可持续发展的有效途径。

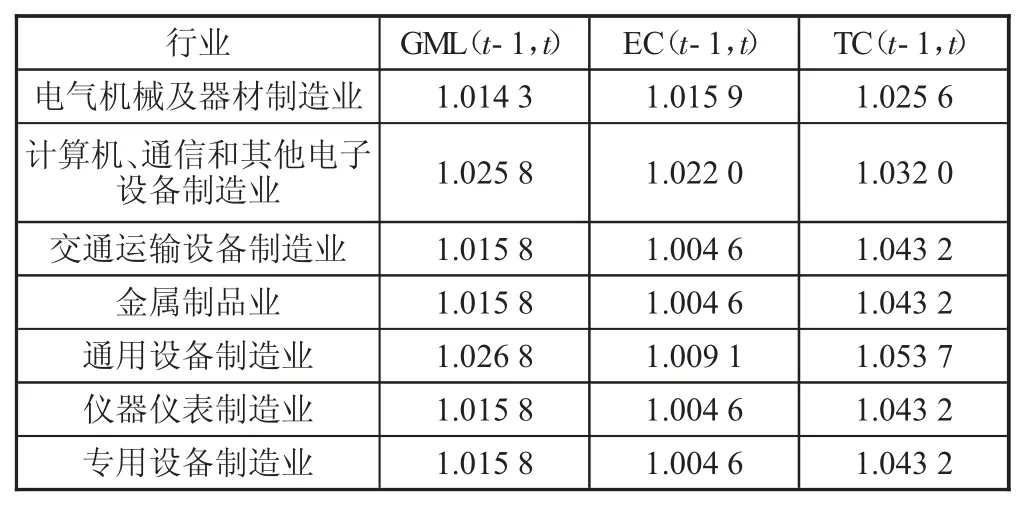

王露晗和李军峰[1] 基于96 个资源型城市的地级市数据, 研究绿色金融对资源型城市绿色全要素生产率的影响, 为进一步探究对绿色全要素生产率的影响机理, 将绿色金融、产业结构升级、技术创新及绿色全要素生产率纳入同一个分析框架分析其中介效应, 认为绿色金融能显着提升该生产率, 且产业结构升级有间接提升作用; 王伊文和李姗姗[2] 从投入产出视角构建超效率松弛测度(Super Slacks Based Measure, Super-SBM)模型和Malmquist 指数模型, 旨在评价安徽省16 个地级市规模以上工业企业的GTFP, 研究最终提出了具有针对性的策略性建议, 这些建议对于促进安徽省工业企业绿色发展和全要素生产率提升具有实践意义; 郑兰祥等[3] 运用空间Durbin 模型和中介效应对金融集聚、产业转型与绿色全要素生产率相互作用机制进行实证检验, 认为通过促进产业转型对绿色全要素生产率产生间接作用, 存在基于金融集聚水平的双门槛效应, 并呈现出“U”型趋势的非线性关系特征; 康哲等[4] 以我国黄河流域三大城市群为对象, 基于超效率SBM-DEA 与Malmquist-Luenberger 模型对工业绿色全要素生产率进行评价, 并从城市群与优势产业两个角度对驱动因素进行分析, 认为绿色全要素生产率值由中部关中平原城市群高转变为东南部中原城市群高; 朱嘉蔚等[5] 采用熵权法和SBM-GML 模型计算其数字经济发展水平和GTFP, 实证探讨数字经济对江西省GTFP 的影响机制以及城市绿色创新能力的中介效应, 认为数字经济的发展可以显着地促进江西省各个城市GTFP 的提升, 还可以提高江西省各个城市的绿色创新能力, 进而推动GTFP 的提升; 刘庆芳等[6] 运用全域Malmquist-Luenberger 指数、非参数Kernel 核密度估计、空间马尔科夫链和面板分位数回归等方法, 分析青藏高原地区绿色全要素生产率的时空演化特征及其驱动机理, 认为经济发展水平、产业结构和人口规模均能在不同水平上促进青藏高原地区绿色全要素生产率的提升。

调查研究发现, 城市绿色全要素生产率与产业结构紧密相关, 且其合理化和高度化发挥着重要的作用。但分析上述研究内容可知, 大多数研究局限于某个地区或经济带。而我国幅员辽阔, 不同区域存在显着的差异性, 上述研究不能充分说明我国整体产业结构化对城市绿色全要素生产率的影响。因此, 本文以我国30 个省(区、市)城市产业为研究对象, 分析了产业结构化对城市绿色全要素生产率的影响。

1 研究假设与变量选取

1. 1 研究假设

城市绿色全要素生产率关注经济增长和生态环境保护, 在中国环境政策下, 发展城市绿色全要素生产率应结合环境规制来提高绿色发展和经济增长[7] 。而在环境规制下, 可通过发展专利密集型产业和促进产业结构高度化来促进绿色技术创新, 以进一步提高绿色全要素生产率[8] 。此外,加强产业结构升级, 因地制宜发展对环境污染小的第三产业, 进而提高产业结构的高度化, 促进产业升级优化, 同样也是提高城市绿色全要素生产率的重要手段[9] 。基于该分析, 提出以下假设:

假设1: 提高城市绿色全要素生产率可通过促进产业结构高度化实现。

产业结构高度化理论: 产业结构高度化是指产业结构从低附加值向高附加值转变, 从低技术层次向高技术层次转变的过程。这一转变往往伴随着技术进步、资源利用效率提升和环境污染减少, 从而有助于提高绿色全要素生产率。根据产业结构演进理论, 随着经济的发展, 产业结构会逐渐向高度化发展, 这不仅能够促进经济增长, 还能减少对环境的影响[10] 。

环境规制与绿色技术创新: 在环境规制下, 企业需要采用更环保的生产技术和方法, 这有助于推动绿色技术创新。而绿色技术创新是提高绿色全要素生产率的关键因素之一。产业结构高度化通常伴随着更多的专利密集型产业和先进技术, 这些产业和技术在环境规制下更容易获得发展, 从而推动绿色全要素生产率的提升[11] 。

假设2: 提高城市绿色全要素生产率可通过促进产业结构合理化实现。

产业结构合理化理论: 产业结构合理化是指产业之间协调、均衡和有序的发展状态。它强调资源在不同产业之间的合理配置和利用, 避免资源浪费和重复建设。产业结构合理化能够优化资源配置, 提高资源利用效率, 从而降低生产成本和环境污染, 有助于提高绿色全要素生产率。

区域经济理论: 不同地区的资源禀赋、经济发展水平和市场需求存在差异, 因此应根据地区的实际情况进行产业布局和规划。产业结构合理化有助于根据地区的资源和市场优势进行合理布局, 从而提高区域经济的整体效益和绿色全要素生产率。

可持续发展理论: 可持续发展理论强调在满足当前需求的同时, 不损害未来世代满足其需求的能力。产业结构合理化能够平衡经济增长和环境保护之间的关系, 促进可持续发展。通过优化产业结构, 可以减少对环境的负面影响, 同时保持经济的稳定增长, 从而提高绿色全要素生产率。

综上所述, 产业结构高度化和合理化在提高城市绿色全要素生产率方面都具有重要作用。产业结构高度化通过推动技术进步和资源利用效率提升来促进绿色全要素生产率的增长; 而产业结构合理化则通过优化资源配置和平衡经济增长与环境保护之间的关系来提高绿色全要素生产率。

1. 2 变量选取

(1) 因变量。城市绿色全要素生产率(G)。为准确评估因变量, 将因变量划分为绿色技术效率(G1)和绿色技术进步(G2)两部分, 并使用ML 指数进行评估。

(2) 自变量。产业结构化可从其合理化(L)和高度化(S)展开分析, 因此选用L 和S 两个指标作为自变量, 并分别采用泰尔指数评估其合理化,选用第三产业与第二产业增值比评估其高度化。

(3) 控制变量。经济发展水平(P)、基础设施建设水平(T)、外商直接投资水平(F)、技术创新水平(I)、人力资本水平(H)、对外开放水平(O)。经济发展水平越高, 则认为投入发展绿色技术的资本越多, 且对环境保护程度越好, 进而可提高城市绿色全要素生产率。因此, 选用经济发展水平作为本文的控制变量, 并选用人均国民生产总值进行评估[12] 。人力资本水平越高, 表明人民受教育程度越高, 通常对环境关注度较高, 则环保意识越强, 越能提高城市绿色全要素生产率,故选用该变量为控制变量, 并选用每千人大学生数进行评估。外商直接投资水平一定程度上反映了先进技术的引进情况, 先进技术引进越多, 越能提高城市绿色全要素生产率, 故以该变量作为控制变量, 并选用外商投资额占国民生产总值百分比进行评估。技术创新水平越高, 越能减少环境污染, 促进城市绿色全要素生产率, 故选用该变量作为控制变量, 并采用专利申请授权量进行评估。对外开放水平带动了产业发展和技术与信息的交流, 进而可促进城市绿色全要素生产率, 故选用该变量作为控制变量, 并采用进出口贸易额进行评估。基础设施建设水平越高, 越有利于生产要素转移, 提高资源利用效率, 进而提高城市绿色全要素生产率, 故选用该变量作为控制变量,并采用基础设施覆盖率进行评估[13] 。

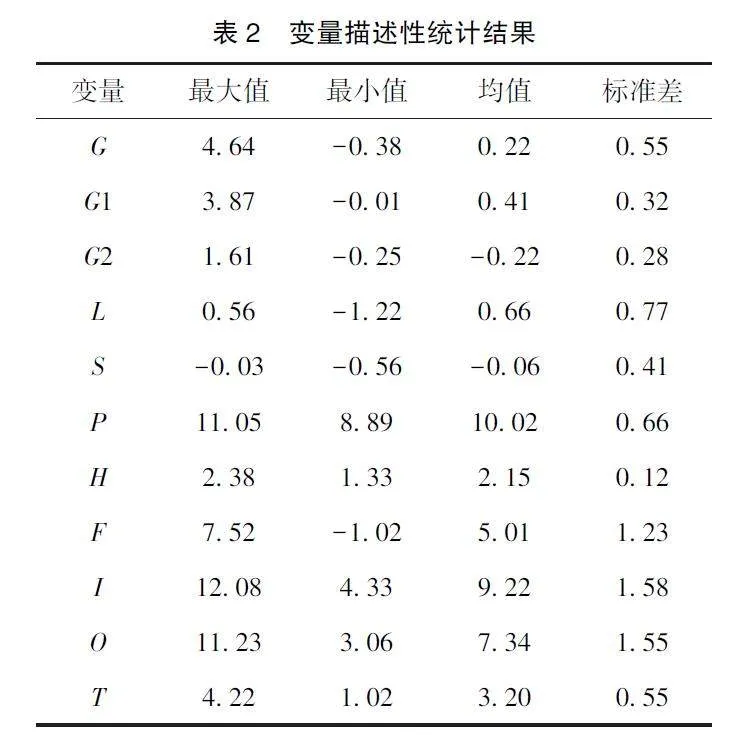

选取的变量解释与计算方法见表1。

2 实证分析

2. 1 研究对象与数据说明

本文以我国30 个省(区、市)为研究对象(由于西藏、香港、澳门、台湾相关数据存在缺失, 故本文研究不涉及上述4 个区域)[14] 。相关数据主要来自国泰安数据库和中国统计年鉴(2014~2023)。

2. 2 计量模型构建

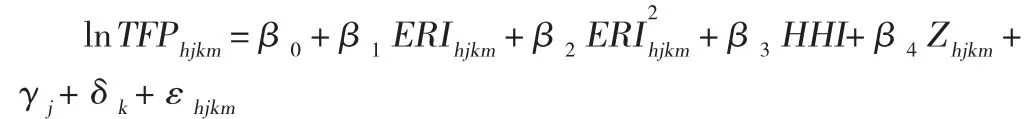

根据研究假设和选取的变量, 构建式(1) ~(3) 计量模型, 以分析自变量对因变量的影响。

lnGit = α0 + α1lnLit + α2lnSit + α3lnPit + α4lnHit +α5lnFit +α6lnIit +α7lnOit +α8lnTit +μit +δit (1)

lnG1it = α0 +α1lnLit +α2lnSit +α3lnPit +α4lnHit +α5lnFit +α6lnIit +α7lnOit +α8lnTit +μit +δit (2)

lnG2it = α0 +α1lnLit +α2lnSit +α3lnPit +α4lnHit +α5lnFit +α6lnIit +α7lnOit +α8lnTit +μit +δit (3)

式中: i、t 分别为省(区、市)和时间; Git 、G1it 、G2it对应因变量; Lit 、Sit 对应自变量; Pit 、Hit 、Fit 、Iit 、Oit 、Tit对应控制变量; α0 为常数项; α1 ~ α8为回归系数; μit为个体固定效应; δit为误差项。

2. 3 结果与分析

2. 3. 1 描述性统计

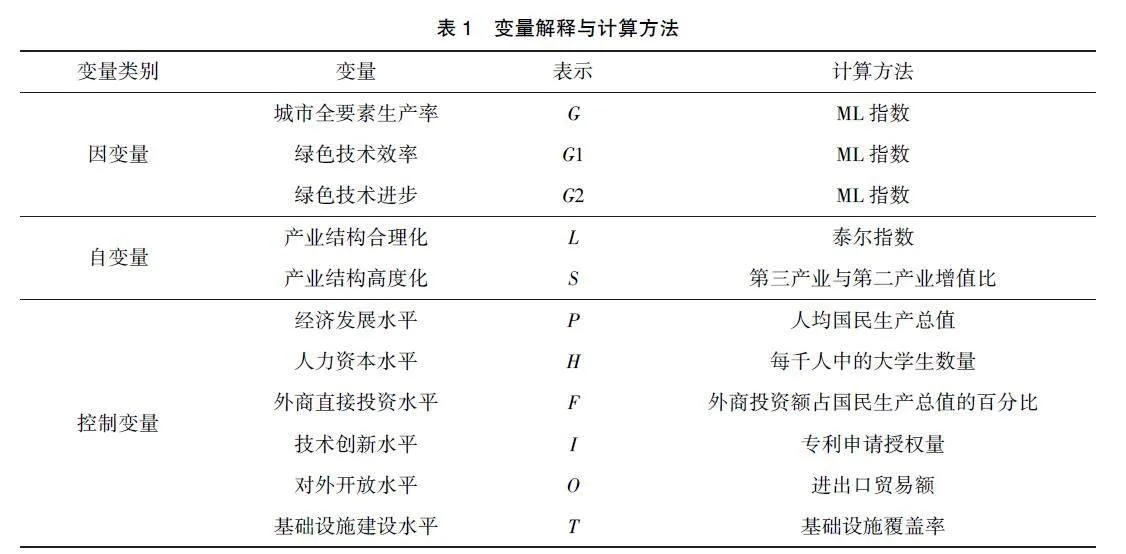

采用Stata 软件对选取的变量进行描述性统计,得到表2 结果。分析结果可知, 不同变量的最大值和最小值差异显着, 标准差和均值整体较低, 表明不同研究时间段不同省(区、市)的产业结构化和城市绿色全要素生产率存在显着差异, 且整体处于较低水平。

2. 3. 2 回归分析

(1) 回归模型确定

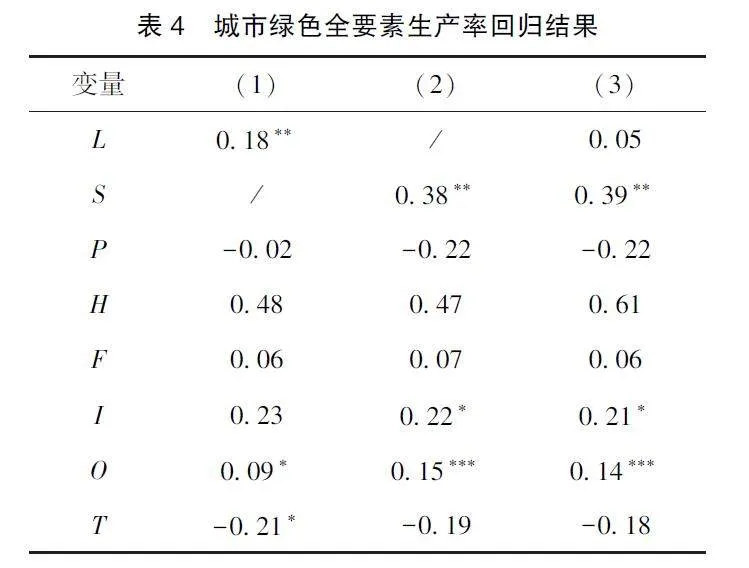

为得到准确的回归分析结果, 首先确定回归模型, 采用豪斯曼检验法对式(1) ~(3) 计量模型进行固定效应模型、随机效应模型检验[15] , 得到表3。结果表明, 式(1) ~ (3) 的固定效应模型系数均为正, 且在1%水平上显着, 因此应选用个体固定效应模型作为回归模型进行分析。

(2) 线性回归结果

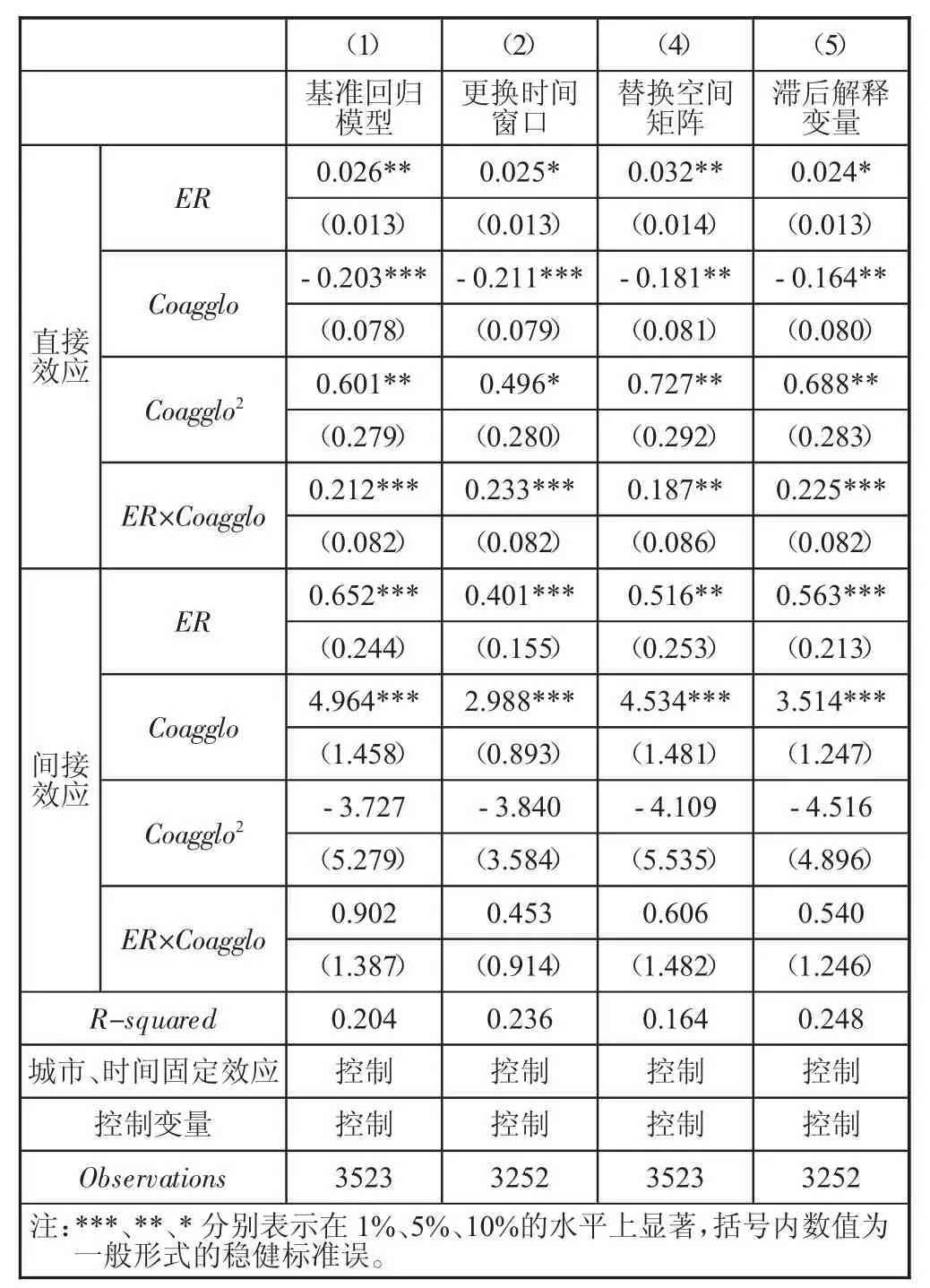

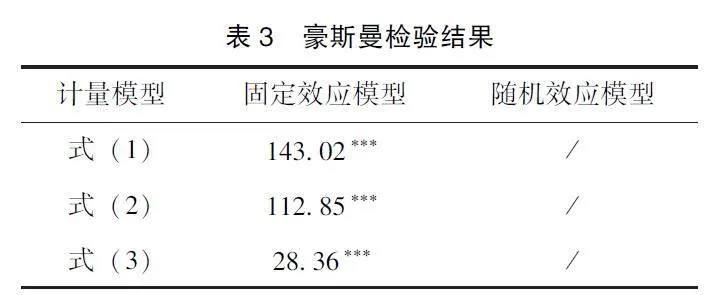

考虑到不同省(区、市)之间的数据存在异方差, 基于Stata16 0 分析软件, 采用最小二乘法与稳健标准误对城市绿色全要素生产率进行回归分析, 得到表4。表4 中, 模型(1)、模型(2) 分别为只考虑自变量L 和只考虑自变量S 的影响, 模型(3) 为综合考虑自变量L 和S 的影响。分析表4 中数据可知, 单一自变量L 和S 均通过了5%显着性检验, 表明单一自变量L 和S 可显着促进因变量, 而综合自变量L 和S 的影响结果中, 只有自变量S 仍表现出在5%水平上正向促进城市绿色全要素生产率, 而自变量L 的影响不显着。在控制变量方面, 技术创新水平和对外开放水平均通过了正向显着性检验, 表明该控制变量对因变量有正向促进作用。由此可得出结论, 假设1 和假设2 均成立。

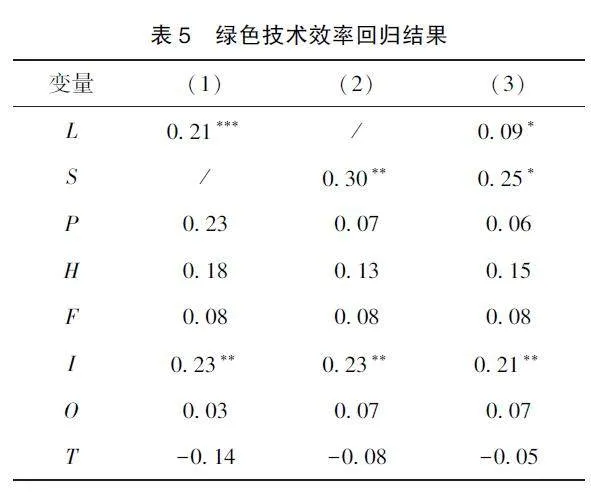

表5 为采用最小二乘法与稳健标准误的绿色技术效率的回归结果。由表5 可知, 单一的自变量L 和S 分别通过了1%和5%显着性检验, 表明自变量L 和S 在不同水平上均促进绿色技术效率,综合二者可在10%水平上促进绿色技术效率。在控制变量方面, 只有技术创新水平在不同显着性水平上正向促进绿色技术效率。因此, 促进产业结构合理化和产业结构高度化, 以及提高技术创新水平, 可加快绿色技术效率, 进一步证明了假设1 成立。

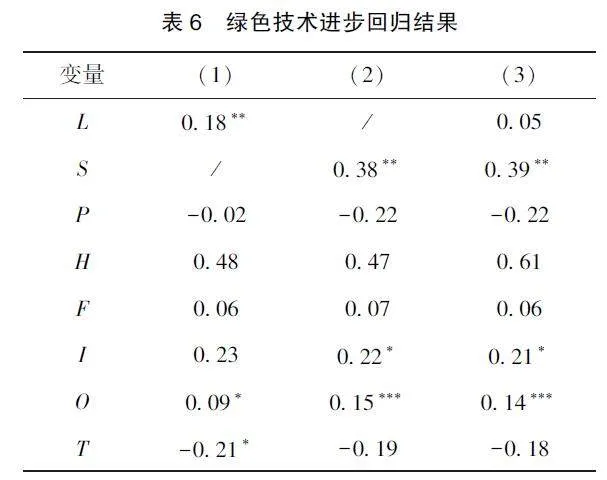

表6 为采用最小二乘法与稳健标准误的绿色技术进步的回归结果。由表6 可知, 单一的自变量L 和S 均通过了5%显着性检验, 且数值为正,表明单一自变量均能促进绿色技术进步; 而综合自变量L 和S 后, 仅S 自变量仍通过5%显着性检验, 且数值为正, 表明自变量S 可促进绿色技术进步。在控制变量方面, 技术创新水平和对外开放水平通过了显着性检验, 且数值为正, 表明上述控制变量促进了绿色技术进步。因此, 进一步证明了假设2 成立。

(3) 动态回归分析

由于城市绿色全要素生产率变化在不同时期表现不同, 且前期表现会对后期表现造成影响。为进一步准确分析产业结构化对城市绿色全要素生产率的影响, 采用系统高斯混合模型构建式(4)的动态回归分析模型。

lnGit = α0 + α1lnGit + α2lnLit + α3lnSit + α4lnPit +α5lnHit +α6lnFit +α7lnIit +α8lnOit +α9lnTit +μit +δit (4)

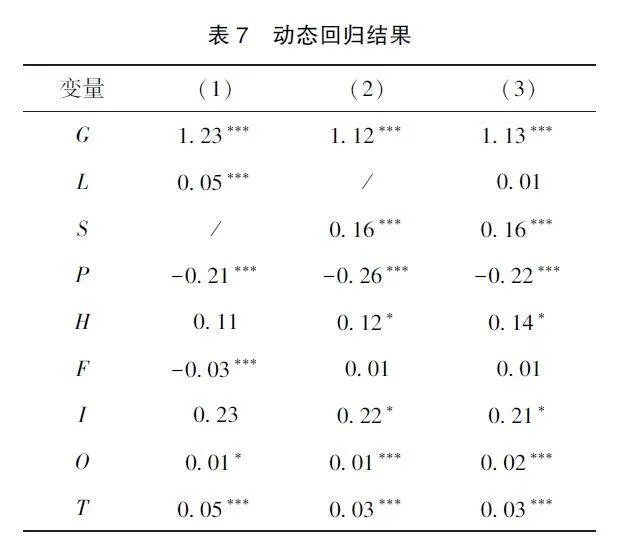

表7 为动态回归分析结果。由表7 可知, 前期因变量对后期因变量具有促进作用, 且通过了1%显着性检验; 控制变量方面, 对外开放程度(O)、技术创新水平(T)和经济发展水平(P)通过了显着性检验, 但O 和P 的回归系数为正, 而P 的回归系数为负, 表明O 和T 显着促进因变量, 而P显着抑制因变量。由此可进一步证明假设1 和假设2 的正确性。

2. 3. 3 稳健性检验

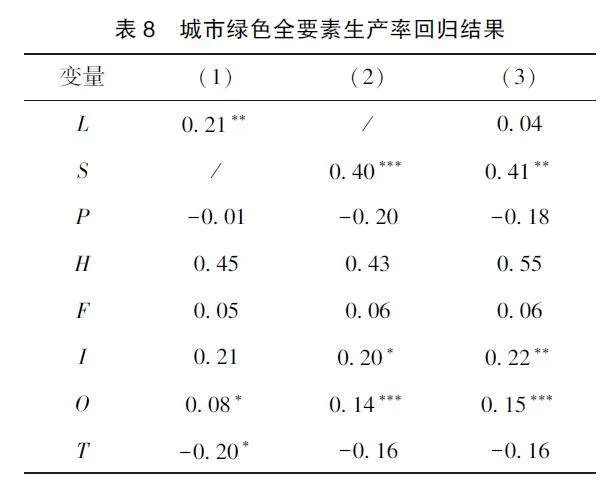

采用GML 指数替换ML 指数, 分析上述回归分析结果的稳健性, 得到表8 的结果。由表8 可知, 自变量L 和S, 以及控制变量技术创新水平(T)、对外开放水平(O)均显着促进城市绿色全要素生产率, 与表4 结果一致, 表明上述回归结果具有稳健性。

3 结论与对策

根据上述实证结果, 可以得出以下结论:

(1) 根据实证结果可知, 我国产业结构化向合理化和高度化的方向发展, 进而通过产业结构化提高城市绿色全要素生产率, 且通过了5%显着性检验。其原因在于, 合理化和高度化的产业结构, 可进一步优化我国不同产业的资源配置, 进而使我国产业结构从低级向高级转变, 进一步推动了我国高新技术产业的发展与创新, 最终提高了城市绿色全要素生产率。

(2) 通过实证发现, 产业结构合理化和高度化均可以促进绿色技术效率和绿色技术进步效率的提高, 且分别通过了1%和5%显着性检验。分析其中的原因, 是因为产业结构的合理化和高度化, 既优化了绿色产业的发展, 又通过高度化的产业结构, 提高了产业效率, 进而提高了绿色技术进步指标。

(3) 技术创新水平和对外开放水平可进一步促进城市绿色全要素生产率, 且通过了显着性检验。

基于以上结论, 结合当下我国国情和产业结构化特点, 为提升城市绿色全要素生产率, 提出以下几点建议:

(1) 提高产业布局合理化, 加速产业结构升级。政府部门应制定产业鼓励政策, 如对发展高度化产业的企业提供优惠政策, 或根据地域资源发展, 减少不适应产业等。同时, 对于产能落后和高污染、高能耗产业进行淘汰, 提高第三产业占比, 并在生态脆弱的城市吸引第三产业投入。

(2) 加大资金投入, 培养技术人才。对于政府而言, 利用政策补贴相关技术创新企业, 鼓励企业投入更多的资金进行技术创新, 进而提高技术创新水平。同时, 建立先进技术交流平台来增强企业之间的交流, 提高企业创新能力和资金投入。对于企业而言, 应吸引投资来加大技术创新。先进的技术人才是技术创新的动力, 可增强校企合作改善企业技术创新情况。

(3) 加强对外开放, 促进区域融合发展。对外开放有利于提高国内与国际资源、信息、技术的联动和交流, 并且能有效推动科技创新和产业升级, 因此加强对外开放对促进城市绿色全要素生产率具有积极意义。同时, 区域的融合发展有利于产业的合理布局, 因地制宜发挥产业优势, 进而促进绿色全要素生产率提升。具体而言, 对于良好生态环境区域, 应发展特色产业, 对于恶劣生态环境区域, 应禁止污染产业。

参考文献

[1] 王露晗, 李军峰. 绿色金融对绿色全要素生产率的影响研究———基于资源型城市的检验[J]. 黑龙江金融, 2024, (11): 14~18.

[2] 王伊文, 李姗姗. 安徽省规模以上工业企业绿色全要素生产率评价研究[J]. 现代工业经济和信息化, 2024, 14 (11):13~16.

[3] 郑兰祥, 马晓玲, 郑飞鸿. 金融集聚、产业转型与绿色全要素生产率提升[J]. 江苏海洋大学学报(人文社会科学版), 2024,22 (5): 107~124.

[4] 康哲, 成润禾, 李巍. 黄河流域三大城市群工业绿色全要素生产率评价[J]. 环境影响评价, 2024, 46 (5): 49~56.

[5] 朱嘉蔚, 潘嗣龙, 金晓贝. 数字经济对江西省绿色全要素生产率的影响研究[J]. 老区建设, 2024, (6): 72~84.

[6] 刘庆芳, 谢佳亮, 张先甜, 等. 青藏高原地区绿色全要素生产率时空分异与驱动机理[J]. 长江流域资源与环境, 2024, 33(6): 1182~1196.

[7] 张文卿, 董景荣, 张海涛, 等. 环境政策促进中国绿色全要素生产率提升的机制困境与对策———基于创新模式选择视角[J]. 经济评论, 2023, (1): 126~143.

[8] 荀守奎, 秦梦云. 长三角地区城镇化对绿色全要素生产率的影响[J]. 黑龙江工业学院学报( 综合版), 2023, 23 (11):61~69.

[9] 田泽, 斯洪诚, 任阳军, 等. “双碳” 目标下三大流域产业转型升级与绿色全要素生产率提升[J]. 当代经济研究, 2023,(4): 100~114.

[10] 孙虹玉, 刘泽杰. 城市蔓延、生产性服务业集聚与绿色全要素生产率———基于绿色发展理念的底层逻辑研究[ J]. 宏观经济研究, 2023, (2): 85~101.

[11] 师晓娟, 肖志杨. 环保事权改革、产业结构动态变迁与绿色全要素生产率———基于2009~2019 年省级面板数据的实证检验[J]. 宏观经济研究, 2022, (11): 122~133.

[12] 张国庆, 闫慧贞. 高质量发展导向下产业结构优化对区域绿色全要素生产率的影响[J]. 江西社会科学, 2020, 40 (5):63~71.

[13] 黄月, 洪功翔. 高质量发展下绿色全要素生产率测算及“结构红利” 再检验———以长江经济带108 个地级市为例[ J].长春理工大学学报(社会科学版), 2020, 33 (3): 99~105.

[14] 郭丰, 任毅. 数字经济如何赋能城市绿色全要素生产率?———基于数字技术创新与产业结构升级视角[J]. 环境经济研究,2023, 8 (4): 74~94.

[15] 姚小剑, 杜旭蕊. 碳排放权交易政策对绿色全要素生产率影响研究———基于PSM-DID 方法实证检验[J]. 西安石油大学学报(社会科学版), 2023, 32 (5): 1~10.

(责任编辑: 杨 婧)

基金项目: 国家社会科学基金青年项目“国家自主创新示范区创新价值链锁定与突破路径研究” (项目编号: 21CGL051)。