〔摘 要〕 区域对外服务能力提高是否有助于区域间生产要素的相互协调和高效配置, 进而显着推动了区域经济协调发展。为回答这一问题, 本文从理论分析和实证检验两方面探究区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响效应和作用机制。研究结果显示: 区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响呈现倒“U” 型。影响机制分析发现, 区域对外服务能力通过提高区域间劳动力要素流动和资本要素流动对区域经济协调发展发挥正向作用。异质性分析发现, 东部、中西部地区对外服务能力对区域经济协调发展的影响均为倒“U” 型, 且不存在组间差异; 区域对外供给高端服务要素对区域经济协调发展的作用效果显着大于区域对外供给低端服务要素的作用效果。

〔关键词〕 区域对外服务能力 劳动力要素流动 资本要素流动 区域经济协调发展 产业结构 地理位置 生产性服务业

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2025.03.012

〔中图分类号〕F127; F427 〔文献标识码〕A

引 言

“十四五” 规划和2035 年远景目标指出, 要“优化区域经济布局, 促进区域协调发展”。党的二十大报告也明确提出, “促进区域协调发展” 是加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的重要内容之一。中国政府为实现区域协调发展, 作出了一系列重要决策部署, 包括统筹推进东部率先发展、西部大开发、中部崛起和东北振兴区域发展战略, 以及推出“一带一路” 建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略, 通过引领发挥各地区比较优势, 区域发展的协调性不断增强。但不可否认的是, 区域间经济社会差距过大问题仍存在, 且区域间合作发展机制不完善, 且区域发展出现产业结构趋同现象、产业发展受资源和生态环境制约问题日益突出[1] 。因此, 如何进一步优化区域结构, 激发各区域发展潜能, 坚持推动区域协调发展, 是未来政府工作和学界研究的重要方向。

随着区域经济产业结构发生变化, 各区域经济增长的主动力逐渐由第二产业转向第三产业, 尤其是生产性服务业已经成为引领产业向价值链高端攀升的重要力量, 对畅通优化经济循环和实现经济高质量发展具有重要作用。同时, 现代化产业体系的内涵逻辑和发达经济体的实践经验也表明, 生产性服务业提高规模、优化结构、增加产品和服务多样性, 对于推动区域经济协调发展发挥着正向作用。尤其当生产性服务业企业供给的服务要素突破行政边界线, 提高对周边区域产业的辐射带动作用, 形成生产性服务的供销网络, 对区域间经济发展的影响更显着[2,3] 。提高区域对外服务能力, 各区域产业发展无需再拘泥于在生产性服务业集聚区选址, 而是在借力于其他区域供给服务要素的基础上, 依托自身优势资源禀赋进行产业的协调发展和高效配置, 进而对区域经济协调发展产生影响。为此, 提高区域对外服务能力能否促进区域经济协调发展? 其背后机理是什么? 本文将探究区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响与内在机制, 并对可能的传导机制进行讨论。

1 文献评述

与本文主题相关的研究主要集中在区域经济协调发展的学理分析、定量分析以及影响因素等议题上。

(1) 部分学者对区域经济协调发展进行了学理分析和定量分析。樊杰和王亚飞(2019)[4] 分析认为, 区域协调发展一定是优势互补、相互促进、共同繁荣的发展, 但过去40 年的中国区域发展不平衡问题更加突出, 区域差距依然很大。李兰冰(2020)[5] 在识别中国区域协调发展阶段、特征事实和异质性条件的基础上, 以区域一体化为核心,提出地方政府博弈优化的区域协调发展路径。丁如曦等(2020)[6] 指出, 合理有序的城市空间组织结构是区域资源空间配置优化、经济高质量协调发展的平台和载体。蒋和胜和孙明茜(2022)[7] 指出, 推动区域协调发展, 形成“双循环” 新发展格局, 须发挥中国特色社会主义的制度优势。孙久文和胡俊彦(2022)[8] 分析认为, 区域协调发展是推进中国式现代化的重要功能, 并探寻了实现社会主义现代化过程中区域协调发展的战略走向。郝宪印和张念明(2023)[9] 指出, 新征程促进区域协调发展, 应在深化推动各大区域板块经济社会协调发展的同时, 深入推动各类区域发展战略的融通协调。

(2) 学者们对影响区域经济协调发展的因素展开大量的研究。倪鹏飞等(2014)[10] 通过构建证券市场资本流动模型, 发现证券市场对区域人均收入差距倒“U” 型曲线有加快作用。薛畅等(2022)[11] 认为, 银行业跨地联通显着缩小了两地经济增长的差距, 进而促进区域经济协同发展。常向东和尹迎港(2022)[12] 将“宽带中国” 试点作为准自然实验, 发现网络基础设施整体上促进地区经济的协调发展。刘强和李泽锦(2022)[13] 分析指出, 产业结构升级通过公共服务水平提升和基础设施条件改善对经济协调发展发挥正向作用。苏婧等(2022)[14] 分析认为, 数据要素集聚对区域发展差距的影响呈倒“U” 型, 即数据要素集聚的品牌创新效应和技术进步效应在短期内拉大了区域间的发展差距。林晨等(2022)[15] 研究指出, 外部产业投资能提高落后地区的资本存量和技术水平, 进而实现区域协调发展。谌仁俊和周双双(2022)[16]基于中国制造业企业能源经济数据, 发现“十一五” 规划节能目标政策未能促进区域协调发展。陈楠和蔡跃洲(2023)[17] 研究认为, 人工智能对经济增长的促进作用难以通过经济水平相近、产业结构相似、地理位置邻近等条件传导至邻近区域,技术进步也尚未对区域经济关联产生显着影响。

综上, 相较于现有研究, 本文的研究内容包括以下三方面: (1) 基于2004~2022 年中国285 个城市的面板数据, 构建区域对外服务能力和区域经济协调发展指标, 理论分析和实证探究区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响; (2) 探究区域对外服务能力对区域经济协调发展的作用机制, 揭示背后的影响机理, 包括提高区域对外服务能力引起的劳动力要素流动和资本要素流动的路径; (3) 由于区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响可能会因地理位置和生产性服务业层级而存在差异, 为此本文从地理位置和生产性服务业层级异质性出发进行深入论证与检验, 其研究结论在政策层面更具启示意义。

2 理论分析与研究假设

2. 1 区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响

生产性服务业和区域经济(产业)为“供给”与“需求” 的关系。当区域生产性服务业的总量较低和结构较单一时, 产品和服务只能满足本区域产业的有效需求, 不利于区域间产业协同发展。各区域产业发展只能依赖于本区域的劳动力、资本、信息技术, 无法实现中间投入规模经济、吸收其他区域的正向知识和技术溢出[18] 。因此, 较弱的区域对外服务能力会显着扩大区域经济发展差距, 不利于区域经济协调发展。当区域对外服务能力逐渐提高, 意味着本区域生产性服务业发展具有规模较大、结构优化、产品和服务多样性特征, 不仅能满足本区域产业对服务要素的需求,还能发挥辐射带动作用对其他区域产业发展产生正向的空间溢出效应。因此, 随着区域对外服务能力提高, 各区域产业发展无需再分布在生产性服务业集聚区, 而是结合自身区位条件、资源禀赋等制约因素, 因地制宜地发展适合本区域的优势产业[19] 。在此基础上, 根据产业空间布局理论,各区域的资源配置效率提高、产品竞争力提升和产业协同集聚发展, 并可以避免产业重复投资、发展同构化和产业空心化等问题。进一步地, 这说明区域对外服务能力提高有助于促进区域经济协调发展。为验证上述分析, 本文提出如下假说:

假说1: 区域对外服务能力在较低水平时会扩大区域经济发展差距, 但随着区域对外服务能力加强, 最终会显着促进区域经济协调发展。即区域对外服务能力与区域经济协调发展呈倒“U” 型关系。

2. 2 区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响机制分析

依据产业结构理论和空间经济学理论, 区域对外服务能力提高, 表明该区域供给的服务要素在各区域之间已实现自由和充分的流动。具体表现为以下两方面: (1) 生产性服务业的从业人员在区域间自由流动进行业务交流与合作; (2) 会引起协同集聚发展的产业(尤其是制造业)资本在区域间进行有效的投资配置。

区域对外服务能力通过提高劳动力要素流动促进区域经济协调发展。相对于制造业企业的生产要素为资本和简单重复劳动力, 生产性服务业企业的主要生产要素是高技能和高学历劳动力, 如金融商务和计算机软件企业多为高学历的员工。而且服务业务一般依托于劳动力在区域间往返交流洽谈或借助互联网技术跨越时空距离来完成。即区域对外服务能力提高使得服务要素供给范围突破行政边界线, 生产性服务业从业人员会到其他区域进行业务的学习、交流与合作。这表明不同区域间可以相互共享熟练劳动力, 本区域生产性服务业高质量发展会为其他区域产业发展注入高科技和高学历人才[20,21] , 即促进了区域间劳动力要素流动。如银行总部工作人员到地方分行开展业务交流与指导工作; A 区域向B 区域产业发展提供商务咨询和发展战略的业务。进而由于不同区域间劳动力要素流动产生的显性和缄默知识溢出, 有助于通过推进区域技术创新、专业化分工和降低交易成本等途径对区域经济协调发展发挥积极作用。

区域对外服务能力通过提高资本要素流动促进区域经济协调发展。生产性服务业与制造业之间为合作共生关系, 随着区域对外服务能力提高,有助于缓解其他区域投资发展对服务要素需求的痛点, 进而改变制造业与生产性服务业的空间集聚特征。这表现为制造业与生产性服务业的协同集聚开始出现部分分离[22] , 即两者的空间布局逐渐呈现离散态势。因此, 在服务中间投入品得到充分保障的前提下, 依据企业选址理论, 各区域制造业投资和选址设厂可优先考虑本区域的原材料供应、劳动力条件等比较优势禀赋。进一步地,制造业企业再从其他区域购置具有质量更优、性价比更高和种类更多样化的生产性服务, 表现为企业通过合理配置技术、资本、劳动和服务中间投入品, 得以实现利润最大化。这说明区域对外服务能力提高, 显着促进资本(尤其是制造业资本)在区域间的高效流动与配置。进而由于资本要素流动, 有效缓解相对落后区域对资本需求的压力,缩小区域间经济发展水平的差距, 最终推动区域经济协调发展。为验证上述分析, 本文提出如下假说:

假说2: 加强区域对外服务能力有助于通过提高劳动力要素流动和资本要素流动来促进区域经济协调发展。

3 模型构建与变量选择

3. 1 计量模型

本文为探究区域对外服务能力对区域经济协调发展的非线性影响效应, 构造了如下计量模型:

ECOit =α0+α1PROSit +α2PROS2it +ϕWit +βcontrolit +δi +φt +εit (1)

其中, 下标i 和t 分别表示城市和年份; ECOit表示区域经济协调发展水平; PROSit 表示区域对外服务能力; PROS2it表示区域对外服务能力的平方项; controlit表示控制变量的集合。δi 、φt 分别表示城市固定效应和年份固定效应; εit 表示随机扰动项。

3. 2 变量度量

3. 2. 1 区域对外服务能力

区域对外服务能力是指本区域对其他区域供给服务要素和服务产出的能力强弱, 反映了该区域的服务对外辐射力度①。本文借鉴柳坤和申玉铭(2014)[23] 的研究, 采用如下方法测算区域对外服务能力。

PROSi =Ni ×Ei =gdsi/labi ×[labij -labi(labj / lab)] (2)

其中, PROSi 表示区域i 对外服务能力, 由服务的外向功能效率(Ni )与服务的外向功能量(Ei )的乘积项组成。对于Ni , 采用劳动生产率表示,本文以服务业劳动生产率代替生产性服务业劳动生产率, gdsi 表示区域i 服务业增加值, labi 表示区域i 服务业从业人员数量。对于Ei , 以产业集中度(区位熵)判断区域i 是否具有外向功能量。如果区域i 生产性服务业部门j 的区位熵大于1, 则认为区域i 生产性服务业部门j 存在外向功能, 即区域i 分配给生产性服务业部门j 的比重大于全国的分配比重; 如果区域i 生产性服务业的区位熵小于1, 则认为区域i 生产性服务业部门j 不存在外向功能。labij表示区域i 生产性服务业部门j 的从业人员数量; labi 表示区域i 所有部门从业人员数量; labj 表示全国生产性服务业部门j 的从业人员数量; lab 表示全国所有从业人员数量。

3. 2. 2 要素流动

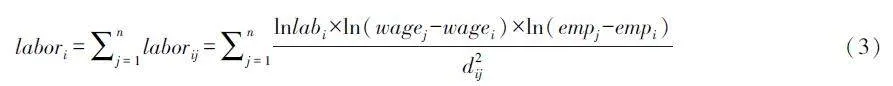

(1) 对于劳动力要素流动, 本文基于修正的引力模型对劳动力要素流动进行度量, 借鉴卞元超等(2020)[24] 的研究, 影响劳动力在区域间流动的因素主要是工资水平和就业率, 为此选取这两个因素作为影响劳动力要素流动的吸引力变量。测算公式如下:

其中, labori 表示区域i 的生产性服务业劳动力要素流动量。laborij 表示从区域i 流动到区域j的生产性服务业劳动力数量; labi 表示区域i 的生产性服务业从业人员数量。由于统计年鉴缺乏细分行业从业人员的平均工资和就业率数据, 为此本文以区域的整体工资水平和就业率来代替。wagej 和wagei 分别表示区域j 和区域i 的在岗职工平均工资; empj 、empi 分别表示区域j 和区域i 的就业率。

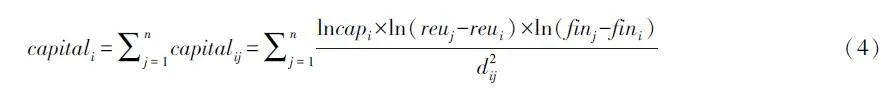

(2) 对于资本要素流动。生产性服务业作为制造业重要的中间投入品, 对制造业技术进步和生产率提高等影响较大, 为此本文只考虑区域对外服务能力对制造业资本要素流动的影响。借鉴白俊红等(2017)[25] 的研究, 利润总额、金融市场发育水平是影响资本在区域间流动的主要因素, 为此选取其作为吸引力变量构造引力模型, 用以测度资本的流动数量。

其中, capitali 表示区域i 的制造业资本要素流动量。capitalij表示从区域i 流动到区域j 的制造业资本数量; capi 表示区域i 的制造业资本存量,本文基于各城市规模以上工业企业的流动资产数据, 采用永续盘存法测算。reuj 、reui 分别表示区域j 和区域i 的规模以上工业企业利润总额; finj 、fini 分别表示区域j 和区域i 的年末金融机构贷款余额。

3. 2. 3 区域经济协调发展

本文借鉴倪鹏飞等(2014)[10] 的方法, 基于城市层面的人均国内生产总值的离差刻画区域经济协调发展。离差是通过计算得到样本数据与样本平均值的差的绝对值, 反映了该区域在人均国内生产总值上与全国之间的差异。数值越小, 表明区域间经济发展差异越小, 区域间经济趋于协调发展; 反之, 则说明区域间经济发展的差距扩大。测算公式为:

ECOit = yit --yt(5)

其中, yit表示年份t 区域i 的人均国内生产总值; yt 表示年份t 所有区域的人均国内生产总值的平均值。

3. 2. 4 控制变量

本文加入如下控制变量: (1) 科技创新(tec),以地方一般公共预算支出中科学技术支出的自然对数刻画; (2) 投资规模(inv), 以各地区固定资产投资占国内生产总值的比重度量; (3) 人力资本水平(hum), 以各地区普通高等学校在校学生数的自然对数衡量; (4) 产业结构水平(ind), 以第三产业与第二产业的比值度量; (5) 对外开放程度(ope), 以外商直接投资合同项目数的自然对数刻画。无特别说明, 本文研究数据均来自《中国城市统计年鉴》。

4 实证结果分析

4. 1 基准回归结果

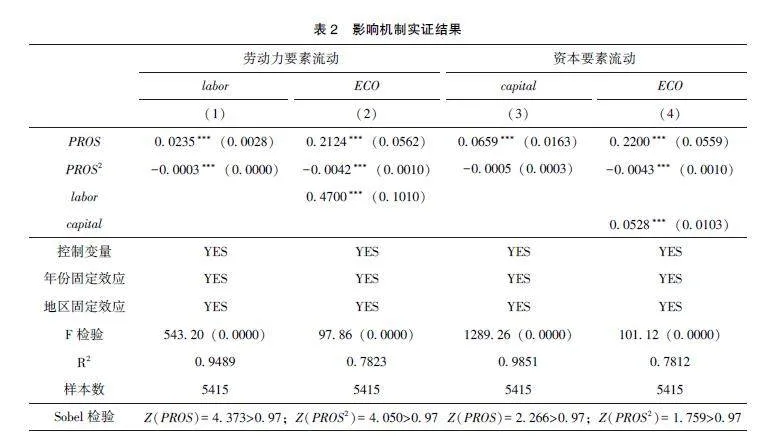

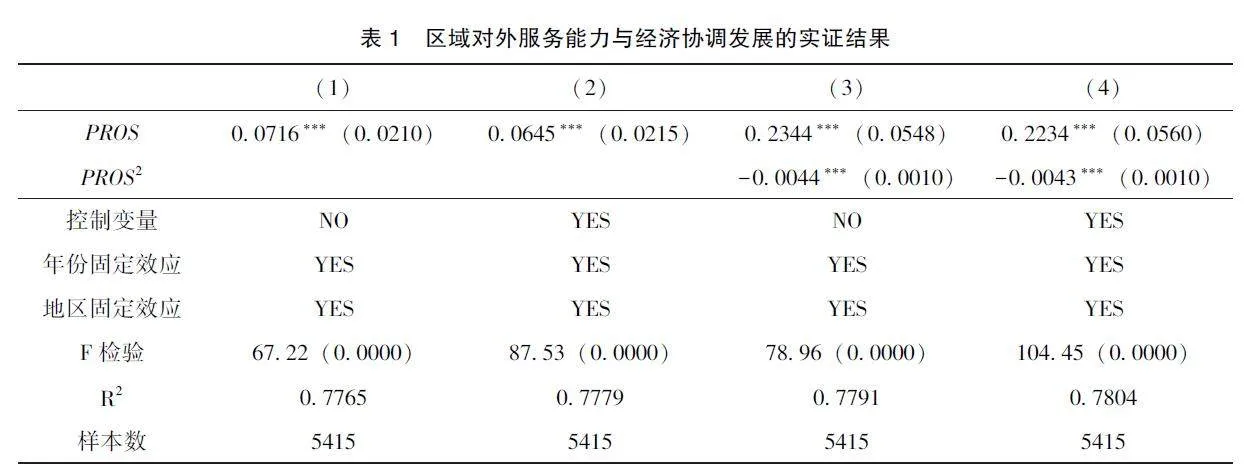

表1 报告了区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响结果。(1) 由列(1)、(2), 发现在加入固定效应的基础上, 无论是否加入控制变量, 区域对外服务能力的系数均显着为正, 表明区域对外服务能力提高会显着扩大区域经济发展差距; (2) 由列(3)、(4), 进一步加入区域对外服务能力的平方项来考察区域对外服务能力与经济协调发展间的非线性关系。结果发现, 区域对外服务能力的系数均显着为正, 而区域对外服务能力平方项的系数均显着为负。这说明区域对外服务能力较低时, 将显着扩大区域经济发展差距; 但随着区域对外服务能力的加强, 反而将有助于明显缩小区域经济发展差距。即区域对外服务能力对区域经济发展差距的影响呈现倒“U” 型,假说1 得到验证。这可能是因为在区域对外服务能力较弱时, 区域的服务要素和服务产出只能用于满足本区域的产业发展需求, 尚不能突破行政边界线为其他区域产业发展提供服务要素, 因此会不利于区域经济协调发展。但随着区域对外服务能力提高, 各区域间可以构筑服务营销网络, 共享优势服务要素和服务产出, 有效满足各区域产业发展对服务要素的需求, 进而有助于区域经济协调发展。

4. 2 区域对外服务能力影响经济协调发展的机制检验

进一步验证加强区域对外服务能力通过提高劳动力要素流动和资本要素流动的途径来有效促进区域经济协调发展, 表2 报告了相关实证结果。(1) 对于劳动力要素流动效应。由列(1)、(2),发现区域对外服务能力的一次项和平方项对劳动力要素流动的影响系数均在1%的水平上显着, 说明存在间接效应; 且区域对外服务能力和区域对外服务能力平方项对区域经济协调发展的系数也均显着, 说明区域对外服务能力对经济协调发展的直接效应存在。同时, 依据直接效应不为0, 说明区域对外服务能力与经济协调发展的倒“U” 型关系存在部分中介效应; (2) 对于资本要素流动效应。由于区域对外服务能力平方项对资本要素流动的影响系数存在不显着情形, 为此需要进行Sobel 检验。结果显示, Sobel 检验的Z 值大于5%显着性水平上的0 97, 说明存在中介效应。由列(3)、(4), 同样通过依次检验区域对外服务能力对资本要素流动的影响, 以及资本要素流动对区域经济协调发展的影响, 发现区域对外服务能力对区域经济协调发展存在以资本要素流动为中介变量的中介效应。综上, 假说2 得到证实。这说明区域对外服务能力提高, 是通过加强区域间劳动力要素流动和资本要素流动, 有效整合和协调各区域的优势禀赋, 进而积极促进区域经济协调发展。

4. 3 稳健性检验

4. 3. 1 重新度量被解释变量

本文基于各城市人均国内生产总值、所有城市人均国内生产总值的均值, 对区域经济协调发展变量重新度量, 测算公式为: ECOit = yit / yt -1 , 变量含义同式(5)。数值越大, 说明区域间经济发展越不平衡, 即区域经济在空间上处于失衡状态; 反之则说明区域间经济发展趋于协调。实证发现区域对外服务能力与区域经济协调发展呈倒“U” 型关系, 这说明了本文估计结果的稳健性②。

4. 3. 2 分位数回归

为进一步验证区域对外服务能力对经济协调发展的影响, 本文选取50%分位点对回归模型进行分位数回归, 发现在50%分位点上, 在加入控制变量和固定效应之后, 区域对外服务能力的系数显着为正, 而区域对外服务能力平方项的系数显着为负。这进一步证实了区域对外服务能力对区域经济协调发展的倒“U” 型影响。

4. 3. 3 子样本检验

本文基于两个方面进行子样本检验, (1) 由于2008 年全球金融危机波及中国各产业发展, 造成经济严重下滑, 可能会干扰区域对外服务能力对经济协调发展的影响效应。因此剔除2008 年研究样本, 研究发现区域对外服务能力系数为0 2159,在1%的水平上显着; 区域对外服务能力平方项的系数为-0 0042,同样在1%的水平上显着; (2) 由于省会城市和直辖市的经济较为发达, 生产性服务业的从业人员和增加值占比相对较高, 进而这些区域对外供给服务要素能力较强, 并与其他区域经济的发展差距相对较大, 可能会高估区域对外服务能力对经济协调发展的作用效果。为此,剔除省会城市和直辖市样本, 实证发现区域对外服务能力对区域经济协调发展仍呈现倒“U” 型影响。以上说明本文实证结果具有较强的稳健性。

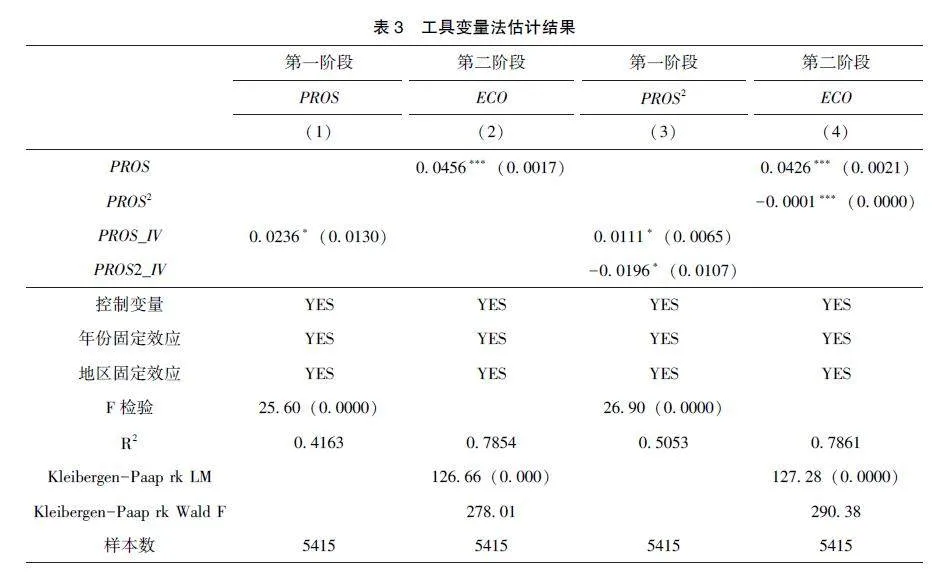

4. 3. 4 工具变量法

需要克服计量模型中可能存在的反向因果和遗漏变量等内生性问题, 这些问题会导致估计结果产生偏误。为此本文借鉴陈丽娴和阳扬(2023)[3]的方法, 采用份额移动法构造区域对外服务能力的Bartik 工具变量检验。工具变量测算公式为:ivit =Σc∈i prosc,t0 ×(1+Gct )。其中, t0 表示初始年份, 具体指2004 年。c 表示生产性服务业子行业,i 表示子行业的集合。prosc,t0表示子行业c 在初始年份的区域对外服务能力, Gct 表示子行业c 在t年的全国区域对外服务能力相对于初始年份t0 的增长率。当期区域对外服务能力是基于前期区域对外服务能力进行测算得到的, 满足了相关性条件; 同时, 该变量与当期区域经济协调发展之间没有直接关系, 满足了外生性条件。因此, Bartik工具变量是有效的。表3 报告Bartik 工具变量的实证结果。在第一阶段, 可以发现工具变量(PROS_IV、PROS2_IV)的系数均显着, 说明满足了工具变量的相关性条件。在第二阶段, (1) Kleibergen-Paap rk LM 统计量的P 值小于1%, 拒绝“工具变量识别不足” 原假设; Kleibergen-Paap rk Wald F统计量大于Stock-Yogo 弱识别检验的10%临界值,拒绝“工具变量弱识别” 原假设。综上, 说明该工具变量具有合理性; (2) 在考虑内生性问题后,区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响显着为正, 区域对外服务能力平方项对区域经济协调发展的影响显着为负。即区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响呈倒“U” 型, 与前文研究结论一致, 表明了本文估计结果稳健。

4. 4 异质性检验

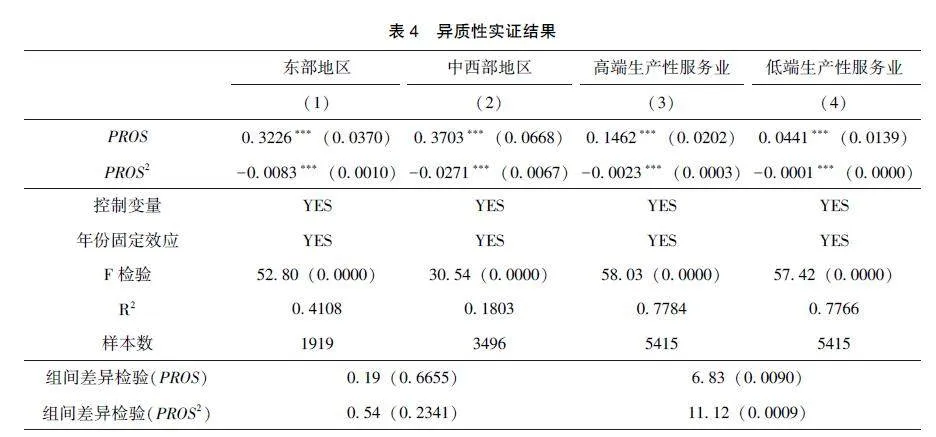

(1) 地理位置异质性

中国幅员辽阔, 不同区域的产业结构和经济发展水平的差距较大, 区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响是否存在地理位置异质性, 表4 列(1)、(2) 报告了实证结果。发现在加入控制变量、固定效应后, 对于东部和中西部地区经济协调发展, 区域对外服务能力的系数均在1%的统计水平上显着为正; 区域对外服务能力平方项的系数也在1%的统计水平上显着为负。即东部和中西部地区对外服务能力对区域经济协调发展的影响均呈倒“U” 型。同时, 根据组间差异检验结果, 发现区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响不存在地理位置的差异性。为此各区域生产性服务业发展扩大规模和优化结构, 提高对外供给服务要素的能力, 均有助于促进各区域经济的协调发展。这可能是因为生产性服务业作为各产业发展的重要中间投入品[3] , 在提高各区域对外服务能力时, 各区域可依据自身的优势资源禀赋进行产业协同发展, 而无需再拘泥于在生产性服务业集聚区发展产业。因此, 各区域在提高对外服务能力的基础上, 进一步通过依托产业、区位和资源等优势来促进区域经济协调发展。

(2) 生产性服务业层级异质性

由于生产性服务业门类较多, 受限于不同生产性服务业行业的表现特征和作用方式存在显着差异, 其对外服务能力可能存在不同, 进而可能对区域经济协调发展的影响存在明显异质性。为此, 本文借鉴宣烨和余泳泽(2017)[26] 的研究, 将“交通运输、仓储和邮政业”、“租赁和商务服务业” 划分为低端生产性服务业, 将“信息传输、计算机服务和软件业”、“金融业”、“科学研究、技术服务和地质勘查业” 划分为高端生产性服务业。进一步地, 重新采用式(2) 测算区域对外供给高端和低端服务要素能力, 估计结果见表4 列(3)、(4)。发现区域对外供给高端服务能力和区域对外供给低端服务能力对区域经济协调发展的影响均呈现倒“U” 型关系。依据组间差异检验结果, 发现区域对外供给高端服务能力对区域经济协调发展的作用效果显着大于区域对外供给低端服务能力的作用效果。这说明提高区域高端生产性服务业的对外辐射范围和影响效应, 对促进区域经济协调发展的正向作用会更大。这可能是因为计算机软件、金融科技等高端生产性服务业可以实现远距离的合作与交流, 知识和信息溢出效应也更加明显, 对区域经济协调发展发挥的正向作用也就更大。

5 研究结论与政策启示

本文从理论分析和实证检验两方面探讨区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响效应和作用机制。研究结论显示: (1) 区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响呈现倒“U” 型。即在区域对外服务能力较弱时, 区域对外服务能力显着扩大区域经济发展差距; 在区域对外服务能力提高时, 区域对外服务能力显着缩小区域经济发展差距; (2) 从影响机制来看, 区域对外服务能力通过提高区域间劳动力要素流动和资本要素流动的途径来显着促进区域经济协调发展; (3)基于地理位置的异质性分析, 发现东部和中西部地区的对外服务能力提高均显着促进区域经济协调发展, 且不存在组间差异; (4) 基于生产性服务业层级的异质性分析, 发现区域对外供给高端服务能力明显推动区域经济协调发展, 但区域对外供给低端服务能力对区域经济协调发展的作用效应相对较弱。

基于上述研究结论, 本文具有如下启示: (1)提高区域对外服务能力是实现区域经济协调发展的重要举措之一。在人力资本和信息技术密集适宜的区域, 打造高水平、广覆盖的生产性服务业发展载体, 集聚现代服务要素, 建成与各产业(尤其是制造业)相配套的功能性生产性服务业中心。在此基础上, 各区域依托自身优势资源禀赋, 因地制宜地发展优势产业, 同时通过借助其他区域供给的高端服务要素, 有助于形成区域经济协调发展的局面; (2) 依据区域对外服务能力对区域经济协调发展的影响机制, 应充分提高区域对外服务能力, 发挥区域间劳动力要素流动和资本要素流动的正向作用。这将有利于促进生产要素在区域间的相互协调和高效配置, 进而实现推动区域经济协调发展; (3) 鉴于东部、中西部地区提高对外服务能力均显着促进区域经济协调发展。因此, 可在东部、中西部地区, 选择以省会城市或经济实力雄厚城市为主打造一批生产性服务业发展高地, 并积极发挥其对周边区域服务要素的辐射带动作用, 进而带动周边区域产业升级; (4) 政府和市场应相互配合发挥各自的职能, 优化高端生产性服务业发展环境, 推动高端生产性服务业向专业化和价值链高端攀升。以此来提高区域对外供给高端服务能力, 并积极促进各产业与高端生产性服务业的紧密合作和信息对接。

注释:

①由于服务业门类众多, 不同服务业行业具有不同的属性特征。其中, 生产性服务业作为中间投入品, 贯穿于其他产业的整个价值链环节, 对其他产业发展有提供“智力支持” 和“后勤保障”作用。因此, 本文区域对外服务能力, 特指区域对外供给生产性服务能力。

②限于文章篇幅, 稳健性检验结果留存备索。

参考文献

[1] 王业强, 郭叶波, 赵勇, 等. 科技创新驱动区域协调发展: 理论基础与中国实践[J]. 中国软科学, 2017, (11): 86~100.

[2] Leminen S, Rajahonka M, Westerlund M, et al. The Future ofthe Internet of Things: Toward Heterarchical Ecosystems and Ser⁃vice Business models [J]. Journal of Business & Industrial Marke⁃ting, 2018, 33 (6): 749~767.

[3] 陈丽娴, 阳扬. 生产性服务业空间关联促进了制造业企业异地投资吗? [J]. 财经研究, 2023, 49 (3): 140~154.

[4] 樊杰, 王亚飞. 40 年来中国经济地理格局变化及新时代区域协调发展[J]. 经济地理, 2019, 39 (1): 1~7.

[5] 李兰冰. 中国区域协调发展的逻辑框架与理论解释[ J]. 经济学动态, 2020, (1): 69~82.

[6] 丁如曦, 刘梅, 李东坤. 多中心城市网络的区域经济协调发展驱动效应———以长江经济带为例[J]. 统计研究, 2020, 37(11): 93~105.

[7] 蒋和胜, 孙明茜. “双循环” 新发展格局与区域协调发展———基于马克思主义政治经济学视角的解读[J]. 中国经济问题,2022, (4): 11~21.

[8] 孙久文, 胡俊彦. 迈向现代化的中国区域协调发展战略探索[J]. 改革, 2022, (9): 1~10.

[9] 郝宪印, 张念明. 新时代我国区域发展战略的演化脉络与推进路径[J]. 管理世界, 2023, 39 (1): 56~68.

[10] 倪鹏飞, 刘伟, 黄斯赫. 证券市场、资本空间配置与区域经济协调发展———基于空间经济学的研究视角[ J]. 经济研究, 2014, 49 (5): 121~132.

[11] 薛畅, 何青, 张策. 银行业的跨地联通与区域协同发展[J].系统工程理论与实践, 2023, 43 (1): 1~19.

[12] 常向东, 尹迎港. 网络基础设施建设促进了区域经济的协调发展吗? [J]. 首都经济贸易大学学报, 2022, 24 (6): 45~58.

[13] 刘强, 李泽锦. 产业结构升级与区域经济协调发展———来自省域与城市群的经验证据[J]. 经济学家, 2022, (8): 53~64.

[14] 苏婧, 赵城, 王必达. 数据要素集聚能实现区域协调发展吗———论大国区域发展的“集聚” 与“协调” [J]. 财经科学,2022, (6): 62~77.

[15] 林晨, 陈荣杰, 徐向宇. 外部产业投资与区域协调发展———来自“三线建设” 地区的证据[J]. 经济研究, 2022, 57 (3):173~190.

[16] 谌仁俊, 周双双. 节能目标政策与区域协调发展: 来自中国企业的证据[J]. 世界经济, 2022, 45 (7): 205~232.

[17] 陈楠, 蔡跃洲. 人工智能技术创新与区域经济协调发展———基于专利数据的技术发展状况及区域影响分析[J]. 经济与管理研究, 2023, 44 (3): 16~40.

[18] Frenken K, Vanoort F, Verburg T. Related Variety, Unrelated Va⁃riety and Regional Economic Growth [J]. Regional Studies, 2007,41 (5): 685~697.

[19] Bridge G. Global Production Networks and the Extractive Sector:Governing Resource-based Development [J]. Journal of EconomicGeography, 2008, 8 (3): 389~419.

[20] Thisse J F. Human Capital and Agglomeration Economies in UrbanDevelopment [J]. The Developing Economies, 2018, 56 ( 2):117~139.

[21] 陈丽娴. 生产性服务业空间关联的产业结构优化效应研究———基于社会网络分析的视角[J]. 经济评论, 2022, (5): 147~164.

[22] Scott A, Storper M. Regions, Globalization, Development [J].Regional Studies, 2003, 37 (6-7): 579~593.

[23] 柳坤, 申玉铭. 中国生产性服务业外向功能空间格局及分形特征[J]. 地理研究, 2014, 33 (11): 2082~2094.

[24] 卞元超, 吴利华, 白俊红. 高铁开通、要素流动与区域经济差距[J]. 财贸经济, 2018, 39 (6): 147~161.

[25] 白俊红, 王钺, 蒋伏心, 等. 研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J]. 经济研究, 2017, 52 (7): 109~123.

[26] 宣烨, 余泳泽. 生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究———来自230 个城市微观企业的证据[ J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34 (2): 89~104.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 广州市科技局项目“数字技术对制造业空间布局的影响研究” (项目编号: 2025A04J2776); 国家自然科学基金青年项目“生产性服务业空间布局对制造业价值链升级的影响研究” (项目编号: 72003048)。