〔摘 要〕 提升绿色发展韧性是中国制造业面对动荡环境实现可持续发展的重要方向。本文采用敏感性指数法测算制造企业绿色发展韧性, 利用核密度分布与马尔科夫链法评估中国制造业绿色发展韧性的动态趋势与收敛状态。结果发现: (1) 中国制造业绿色转型处于“发展水平与发展韧性” 双重下降时期。其中, 绿色发展水平下降态势趋缓, 绿色发展韧性则经历了“ 上升→下降”、“ 正向→负向” 阶段转变;(2) 高端装备制造业是绿色发展水平变化的主导力量, 传统制造业在绿色发展韧性变化中发挥着关键作用; (3) 根据绿色发展韧性的马尔科夫链结果, 低水平和高水平的状态锁定概率较高, 状态跃迁与状态退化主要发生在相邻状态间。制造业中收敛于高水平与较高水平类型企业占半数左右, 其中, 传统制造业为55%, 高端装备制造业为45%。研究结论可为我国制造业促进绿色发展韧性提升和高效推进绿色发展提供一定的政策启示。

〔关键词〕 制造业 绿色发展韧性 绿色全要素生产率 敏感性指数法 核密度分布 马尔科夫链

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.008

〔中图分类号〕F290; F062."1 〔文献标识码〕A

引 言

VUCA(多变性、不确定性、复杂性和模糊性)情景下, “黑天鹅” 和“灰犀牛” 事件对制造企业的生存、成长与可持续发展的冲击不容小觑, 能够转危为安并实现逆势成长的企业发展韧性受到高度重视[1] 。我国“十四五” 规划中明确提出“提升产业链供应链现代化水平”, 绿色、韧性与数字化是最具时代特色的供应链现代化的内涵特征。中国制造产业链“堵点”、“断点” 频现, 意味着产业链韧性成为制造强国建设的重要补短板方向[2] 。同时, 绿色是高质量发展的鲜明底色, 制造业绿色转型是推动“碳达峰” 与“碳中和” 愿景实现的重要部分, 也是国家生态文明建设的重要一环。韧性作为反映组织吸收干扰、重组功能并保持原始机能的自组织与反馈能力的指标[3] , 已经成为现代化经济体系建设的重要观测变量[4] , 更是助力中国企业高质量发展的重要驱动力。但目前探索中国制造业绿色发展韧性的研究成果较少。基于此, 本文拟从制造业绿色发展水平入手, 详细评估中国制造业绿色发展韧性特征、变化趋势,预测未来可能所处的收敛状态, 为中国制造业提升绿色发展韧性提供科学参考。

1 相关文献综述

(1) “韧性” 概念从“工程韧性”、“生态韧性” 到“演进韧性”[5] , 内涵不断丰富, 从均衡论向演化论演变, 从“系统受到冲击的恢复能力” 的单一维度向“抵抗力、恢复力、重新调整能力以及经济增长路径的创造能力” 等多元维度演变。企业韧性是指在不确定环境中重塑商业模式与战略的创新能力[6] 。现有韧性的经济学相关研究集中于经济韧性[7,8] 、组织韧性[9,10] 、供应链韧性[11,12] 、生态韧性[13] 等方面, 其中对于韧性内涵的解读大致可以分为两个方面: ①认为韧性是组织受到扰动或冲击后维持自身稳定并复苏的能力,即组织从未知的、压力的、负面的危机中恢复的能力, 不同于复原力, 韧性还涵盖了开发新技能进而在危机中抓住甚至创造新机会的能力[14] ; ②将韧性认为是系统自身固有属性, 蔡咏梅等(2024)[15]指出经济韧性是经济体的固有特性, 不依赖于任何外力而存在。目前学术界对于韧性的普遍认识是系统在受到外界冲击之后, 自身所展现出来的稳定性、恢复性、适应性和创新性[16] 。

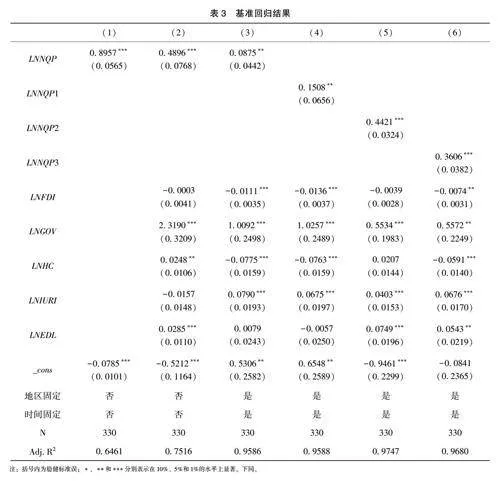

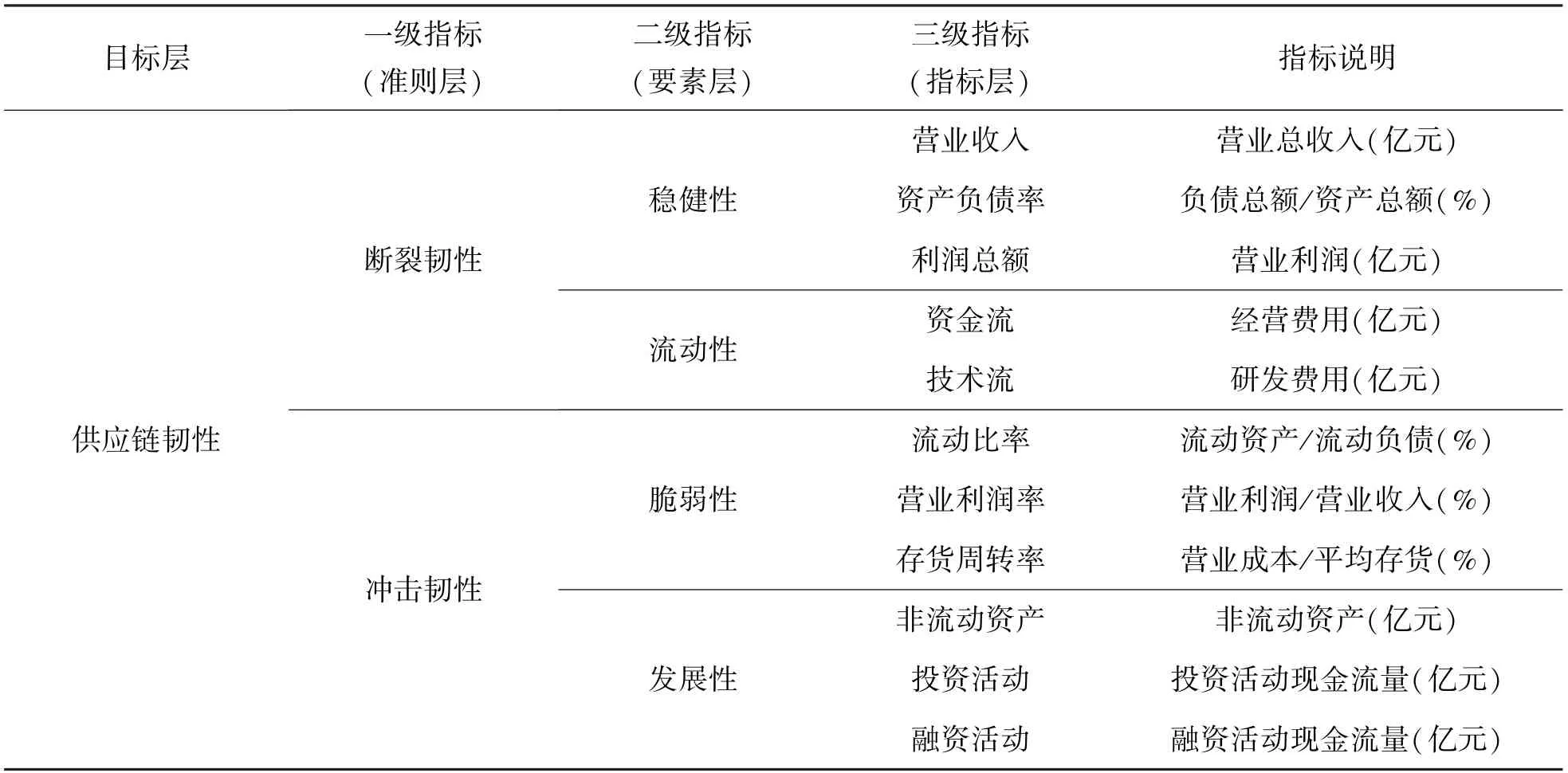

(2) 韧性测度方法分为综合指标评价和单指标测算两种。其中, 综合指标评价采用构建韧性指标体系思路测算, 常用于产业链韧性与生态韧性测度。杜文瑄等(2022)[17] 从产业相对多样化、产业相对专业化、区域经济联系强度和地区敏感度4 个维度评估长三角城市经济韧性。蔡咏梅等(2024)[15] 从风险指数、稳定指数、流通指数和创新指数4 个维度构建区域经济韧性综合评价指标体系。不同学者在指标选取及权重确定等方面有较大差异, 研究结论也差异较大。因此, 使用单指标测算思路更具有可比性, 即通过测算冲击前后核心指标的敏感性指数来表征组织韧性。Martin(2012)[18] 、王琛和郭一琼(2018)[19] 、冯苑等(2020)[20] 均采用该种思路展开经济领域的相关韧性测算。关于微观企业的绿色全要素生产率测度方法以Olley -Pakes(OP) 法和Levinsohn -Petrin(LP)法为主[20,21] 。相对于OP 法, LP 法符合线性回归基本假定, 且对于投资额为零的情况处理更加灵活, 样本损失小[23] , 故本文采用该方法测算中国制造企业绿色发展水平。

综上, 当前韧性研究成果集中于组织韧性、经济韧性、产业链韧性、生态系统韧性方面, 产业韧性研究处于起始阶段, 制造业绿色发展韧性研究尚未开展。基于此, 本文选取制造企业为研究样本, 以识别其绿色发展韧性特征及演变趋势,丰富制造业绿色转型研究结论。本文将韧性概念应用于绿色发展研究环节, 不仅拓展制造业绿色发展转型的研究成果, 也丰富了中国制造业韧性领域的研究结论; 本文应用马尔科夫链法展开中国制造业绿色发展韧性的动态演变特征识别, 并进一步预测未来收敛趋势, 丰富中国制造业绿色发展转型研究结论。

2 研究方法与数据处理

2. 1 绿色发展水平测度

参考鲁晓东和连玉君(2012)[24] 提出的LP 方法测算企业绿色全要素生产率(gtfp), 公式如式(1) 所示。式(1) 中, K、L、M 表示投入要素,分别为固定资本投入、员工规模与中间品投入,其中, 中间品投入=营业成本+销售费用+管理费用+财务费用-折旧摊销-支付给职工以及为职工支付的现金。Y 表示综合产出, 制造企业产出包括期望产出与非期望产出两类, 期望产出采用企业营业总收入, 非期望产出采用二氧化碳排放量表征, 本文将期望产出与非期望产出比值, 即碳生产力指标作为综合产出变量。式(1) 中, 系数β0 为截距项, βl 、βk 和βm 表示投入变量系数, eit为残差项, 剩余项系数it 为企业绿色要素生产率, ln(·)表示取对数处理。

lnYit =β0 +βl lnLit +βk lnKit +βm lnMit +ωit +eit (1)

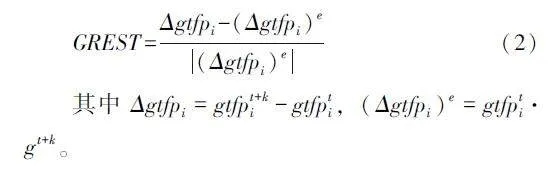

2. 2 绿色发展韧性测度

参考李连刚等(2022)[25] 的研究思路, 制造业绿色发展韧性包括两个方面: (1) 应对外部冲击保持自身稳定的抵抗力; (2) 不断调整转型并创造发展路径的适应能力。由于无法准确剥离制造业面临的各种不利的外部冲击, 因此将每一年份多种冲击最终结果作为识别绿色发展韧性的依据。本文拟采用敏感性指数法测算绿色发展韧性,即通过实际变化与预期变化的差异度测度制造企业绿色发展韧性(GREST), 具体计算公式如式(2)所示。式(2) 中, i 表示企业, t 和t+k 为两个年份; Δgtfpi 为从t 到t+k 年制造企业绿色全要素生产率的实际变化量; (Δgtfpi )e 表示预期变化量,具体通过预期累计变化率(gt+k )得到, 为所有上市企业gtfp 累计变化率均值。

2. 3 动态演变规律测度方法

马尔科夫链方法(Markov Chain)被广泛应用于社会经济现象的动态演变规律测度[26,27] 。针对某一随机过程{y(t),t∈T}, 有限状态空间集合为L, 在时期t 和t+1 所处的状态表示为y(t)= i 和y(t+1)= j。假定随机变量状态结果满足一阶无后效性, 即该变量在时期t+1 所处状态值j 仅与其上一期状态结果i 有关。pij 则为该现象发生状态转移的概率, 数学表达式如式(3) 所示。

pij =p{y(t+1)= j y(t)= i,y(t-1)= it-1,…,y(0)= i0} =p{y(t+1)= j y(t)= i} (3)

所有状态转移概率构成状态转移矩阵P, 其中, 对角线上元素值表示状态不变概率, 对角线右侧概率表示发生状态跃迁概率, 左侧表示发生状态退化概率, 一般采用极大似然估计法估计,如式(4) 所示。其中, ni 表示总体中在本时期处于状态i 的观测值数量, nij 是下一时期转变为状态j 的观测值数量。通过式(5) 进一步预测未来制造业绿色发展韧性的状态收敛特征, 其中F(·)为状态分布向量。

^pij =nij / ni (4)

F(t+m)= F(t)×Pm (5)

2. 4 样本选取与数据处理

选取中国A 股上市制造企业作为研究样本,研究期间为2011~2022 年, 数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。根据研究需要, 进行如下样本筛选: (1) 剔除金融行业的样本; (2) 剔除ST、PT标识样本; (3) 剔除资产负债率小于零与大于1的样本; (4) 剔除财务数据不足连续3 年样本;(5) 剔除主要变量数据缺失样本。对连续变量进行上下1% 的缩尾处理, 以消除极端值影响。最终得到834 家上市制造企业。其中, 制造企业碳排放量测算借鉴王浩等(2023)[28] 的测算方法, 具体包括燃烧和能源燃料排放、生产过程排放、固体废弃物焚烧排放、污水处理导致排放以及土地利用方式转变的排放。

3 实证结果分析

3. 1 制造业绿色发展水平及发展韧性的动态趋势分析

表1 为2011~2022 年上市制造企业绿色全要素生产率(gtfp)与绿色发展韧性(GREST)的平均值,图1 为二者动态变化曲线, 二者共同表征中国制造业整体绿色发展水平及绿色发展韧性的动态趋势。

(1) 由表1 可知,2011 年制造业gtfp为10. 941,2011~2022 年下降幅度为-5. 01%, 表明研究期内中国制造业的绿色发展水平总体处于下滑趋势。图1 所示的变动趋势可知, 2011~2017 年间表现为明显的快速下降趋势, 2017 年之后下降态势有所减缓, 在2021 年和2022 年开始回升。因此,以2017 年为转折年份, 中国制造业在2011~2022年间划分为3 个阶段:“快速下降期(2011~2017)”、“平缓下降期(2018~2020)”和“短暂回升期(2021~2022)”。制造业gtfp总体仍处于下降时期, 2017年以来, 下降幅度有所放缓。由于制造业绿色全要素生产率综合考虑了制造业生产效率、资源利用效率和环境影响等因素, 因此中国制造企业整体绿色全要素生产率的持续下降, 与制造业总体“高投资、高能耗、高排放” 的粗放发展模式密切相关。尽管2010 年以来中国进入高质量发展阶段,国家愈发重视制造业高质量发展, 但高碳排放制造业的瓶颈作用仍非常突出, 其能源消耗量占据整个制造业的八成以上。随着国家绿色低碳发展加速, 在环保成本提高、终端电价上涨、产品价格国际竞争力下降冲击下, 制造业创新能力尤其是绿色技术创新不足, 是造成绿色全要素生产率持续下降的重要原因。

(2) 根据GREST可知, 制造业整体绿色发展韧性水平呈现出“先上升后下降” 的动态发展态势。其中, 2011~2013 年为上升期, 均值从1.技术创新激励政策体系亟需完善, 以清洁能源、污染治理为主要方向的绿色技术研发主体的研发团队不足, 仍是造成制造业绿色发展韧性下降的重要原因。因此, 在国家双碳目标约束下, 制造企业尤其是高碳排放型的制造企业碳韧性能力的逐渐形成, 通过产业内生的稳定能力、适应能力和进化能力培养, 从而提升内生的抵御风险能力,是未来加快制造业高质量发展的重要目标。综上可知, 中国制造业的绿色发展经历了从“快速下降→平缓下降” 阶段变化, 2021 年开始回升; 绿色发展韧性则经历了“上升→下降” 的状态转变。2014 年以来, 制造业绿色发展韧性持续下调, 表明绿色发展的抗风险能力不断下滑, 2019年开始由正转变为负。中国制造业绿色发展中的“高碳” 属性仍然是制约其绿色发展的重要特征,加强制造技术创新成果突破, 尤其是绿色低碳技术创新成果的突破, 是解决绿色发展困境、增强绿色发展韧性的重要内容。 879 快速上升为10. 580, 即中国制造业的绿色发展韧性处于不断改善的时期, 也意味着制造业绿色发展水平下降幅度高于全国企业绿色发展水平的下降幅度。从2014 年开始, 制造业绿色发展韧性指标表现为逐年下滑的动态趋势, 到2019 年, GREST指标值由正转负, 意味着尽管中国制造业绿色发展水平处于“平缓下降” 甚至“有所回升” 的改善时期, 但其绿色发展水平的调整幅度明显低于所有行业平均调整幅度。中国制造业的绿色发展抗风险能力显着低于全国平均水平, 中国制造业绿色发展仍处于较为脆弱期, 提升制造业绿色发展韧性是中国制造业高质量发展进程中的重要“补短板” 方向之一。绿色技术创新能力不足, 绿色技术创新激励政策体系亟需完善, 以清洁能源、污染治理为主要方向的绿色技术研发主体的研发团队不足, 仍是造成制造业绿色发展韧性下降的重要原因。因此, 在国家双碳目标约束下, 制造企业尤其是高碳排放型的制造企业碳韧性能力的逐渐形成, 通过产业内生的稳定能力、适应能力和进化能力培养, 从而提升内生的抵御风险能力,是未来加快制造业高质量发展的重要目标。

综上可知, 中国制造业的绿色发展经历了从“快速下降→平缓下降” 阶段变化, 2021 年开始回升; 绿色发展韧性则经历了“上升→下降” 的状态转变。2014 年以来, 制造业绿色发展韧性持续下调, 表明绿色发展的抗风险能力不断下滑, 2019年开始由正转变为负。中国制造业绿色发展中的“高碳” 属性仍然是制约其绿色发展的重要特征,加强制造技术创新成果突破, 尤其是绿色低碳技术创新成果的突破, 是解决绿色发展困境、增强绿色发展韧性的重要内容。

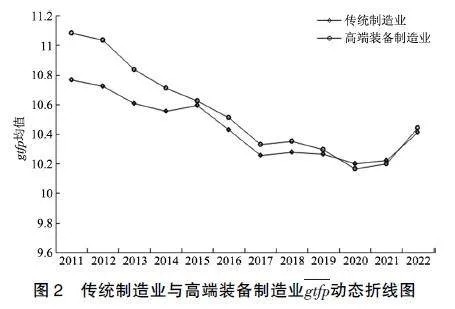

3. 2 分部门特征测度结果

将制造企业分为高端装备制造和传统制造企业两类, 图2 为传统制造与高端装备制造业gtfp均值的变动趋势。首先, 传统制造业gtfp在研究期内呈现波动下降态势, 从2010 年的10. 768 下降至2022 年的10 412, 整体下降了3. 42%, 波动趋势与制造业的变化趋势保持一致。许多传统制造业同时也是高碳制造业, 作为我国能源产业的重要支柱产业, 对自然资源的依赖性较高, 发展相对落后, 产值增速远远低于碳排放量的增速, 故传统制造业整体绿色全要素生产率较低, 并表现出波动下降态势。高端装备制造业的绿色发展水平则是经历了两次短暂的回升, 分别发生在2018 年和2021 年, 这种波动模式与整个制造业的总体趋势有所不同。该部门gtfp从2011 年的11. 084 开始下降, 到2022 年降至10. 441, 整体变动幅度达到-5. 80%。具体来看, 两大分支在绿色发展水平上分别表现出了各自的特点: 在2015 年, 传统制造业的绿色发展水平大幅提升, 而高端装备制造业则维持了前几年的下降趋势。尽管两者的绿色发展水平逐渐接近, 但高端装备制造业gtfp仍然高于传统制造业。2015~2017 年间, 两个分部门gtfp都呈现为明显的下降态势, 且下降幅度相近。2017~2018 年两部门均表现出短暂的上升趋势。到2019~2020 年, 高端装备制造业gtfp下降幅度明显高于传统制造业, 导致2020 年传统制造业的绿色发展水平首次超过高端装备制造业。尽管在研究期间,传统制造业gtfp下降幅度相对较小, 高端装备制造业gtfp在总体上仍然超过传统制造业, 表明其在期间具有更高的绿色发展水平。高端装备制造业相对于传统制造业在技术创新方面展现出较强的优势, 这种差异与两大部门的市场定位、资本投入、研发能力以及对环境法规的响应速度和程度有关。技术创新构成制造业升级转型的基石, 而绿色技术创新则是推动制造业绿色转型的必要途径。绿色技术创新在推动高端装备制造业绿色发展过程中, 通过优化资源配置和能源利用效率, 以及显着降低污染物排放, 发挥出关键作用。因此, 在研究期内绿色技术创新所驱动的绿色全要素生产率提升, 相对于传统制造业, 高端装备制造业以其较强的绿色创新技术和较低的碳排放量脱颖而出。然而, 由于制造企业创新产出具有时滞效应及其高昂的创新投入, 引起高端装备制造业gtfp短期内出现快速下降态势, 然而整体绿色发展水平仍明显高于传统制造业绿色全要素生产率均值,表明制造产业的绿色转型升级中的动态调整和长期效益的逐步显现。

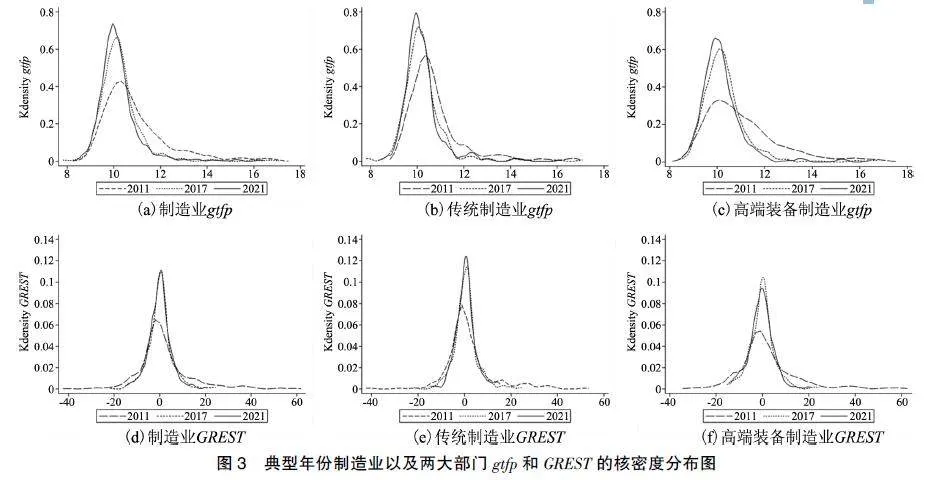

选取2011、2017 和2021 年作为典型年份, 图3(a) ~(f)为3 个典型年份的核密度曲线。其中,图3(a) ~(c)为选取gtfp 为观测变量的核密度曲线, 图3(d) ~(f)则是选取GREST 为观测变量的核密度曲线, 拟通过核密度曲线特征在不同典型年份间的动态变化, 以评估中国制造业在绿色发展水平与绿色发展韧性方面的动态趋势以及分部门差异特征。

(1) 根据绿色发展水平的核密度分布曲线图3(a) ~ (c)比较可知: ①从波峰的移动来看, 制造业和传统制造业gtfp 曲线的峰值位置, 均呈现微弱的左移趋势, 反映了绿色生产效率在研究期内呈总体下降趋势, 且传统制造业与制造业整体基本保持一致。对于高端装备制造业而言, 2011~2017 年核密度曲线的中心位置表现出轻微右移的态势, 表明高端装备制造业这段时间内整体绿色发展趋势是积极的, 在保持并提高产出的同时, 做到了逐渐减少资源消耗和环境影响, 但幅度较小,仍有很大的提升空间。在2017~2021 年高端装备制造业分布曲线的中心位置又出现了轻微的左移趋势, 绿色发展水平有所下降; ②通过对比不同产业的曲线形态, 2011 年主峰峰值高度方面, 传统制造业最高, 制造业整体次之, 高端装备制造业最低; 而主峰宽度方面, 高端装备制造业最宽,制造业整体次之, 传统制造业最窄。这些差异反映了2011 年不同产业间企业在绿色发展水平上的分散程度和变异程度, 峰值高度和宽度共同反映了产业内企业绿色发展水平的集中程度, 传统制造业相对集中, 差异较小, 可能是受益于传统制造业的技术和管理模式相对成熟, 企业在追求绿色转型方面的步伐较为一致。高端装备制造业的主峰宽度最宽, 说明制造企业的绿色发展水平方面存在较大差异, 其中, 高端装备制造业由于涉及技术领域广泛, 不同企业在技术研发、工艺创新、市场定位等方面存在差异, 导致其在绿色发展方面的表现有所不同。2017 年各类型波峰高度相较于2011 年均有所上升, 波峰宽度均有所变窄, 说明3 种类型绿色发展水平的绝对差异呈现缩小的趋势。对于高端装备制造业而言, 波峰高度上升幅度最大, 差异缩小趋势最明显, 企业间绿色发展水平差异大, 差异缩小的空间大, 因此高端装备制造业在gtfp 收敛态势方面居于主导地位,技术驱动发展模式使得高端装备制造业的gtfp 指标表现出更高的增长潜力与收敛速度; ③2017~2021年3 种核密度曲线的波峰高度仍不断上升、波峰宽度不断变窄, 企业间绿色发展水平的绝对差异呈缩小趋势, 但缩小程度较2011~2017 年小。其中, 传统制造业gtfp 的曲线分布形态在2011 年呈现“单峰” 分布, 2021 年呈现“多峰” 分布, 但侧峰峰值较低, 表明传统制造业内部的异质性在增加, 在绿色转型过程中存在多种不同的路径或模式, 这些路径在效率和成果上存在一定的非均衡性, 也可能成为未来绿色发展的新增长点。从分布延展性来看, 3 种核密度曲线2011~2021 年呈明显的右拖尾现象, 表明绿色全要素生产率高于gtfp的企业较多, 而部分制造企业绿色全要素较低是驱动整体绿色发展水平较低的重要原因。

(2) 对比典型年份GREST 为观测变量的核密度图(图3(d) ~ (f))可知, 制造业整体以及分部门制造业在GREST 指标的分布变化具有如下特征:①从波峰移动来看, 3 种类型的核密度曲线的主峰位置均呈现轻微右移趋势, 反映出在研究期内制造企业GREST 的均值仅仅有较小幅度的增加。从分布形态来看, 制造业GREST 核密度曲线峰值逐年上升, 表明制造业绿色韧性的分布状态从分散转化为趋于集中, 传统制造业GREST 的核密度曲线峰值变化趋势与制造业保持一致, 高端装备制造业GREST 的核密度分布曲线峰值高度先上升后下降, 波峰宽度先缩小后扩大, 说明高端装备制造业绿色发展韧性的绝对差异表现为先缩小后扩大态势, 即高绿色发展韧性的高端装备制造企业与低绿色发展韧性的企业之间绝对差异呈现先缩小后扩大趋势, 因此传统制造业在制造企业GREST收敛态势方面居于主导地位。同时, 高端装备制造业2017 年和2021 年GREST 分布的右侧尾部明显比左侧尾部长且平坦, 即呈正偏态分布, 大部分高端装备制造企业集中于绿色发展韧性相对较低的区域, 而少数企业分散在较高绿色发展韧性的区域, 这种非均衡的韧性特征可能导致高端制造部门绿色发展的不均衡, 使得一些企业难以享受到绿色发展带来的好处, 错失发展绿色经济的机会, 因此对政策制定提出了更精细化的要求以应对不同企业的需求; ②根据曲线移动速度, 核密度曲线移动速度呈现缩小态势, 这表明各类型企业GREST 的变动并不是处于一个平缓的状态。根据图3(d)所示, 2017 年与2021 年的分布曲线几乎重合, 即峰值所对应的绿色发展韧性水平稳定不变, 且两边逐渐趋近零值, 表明位于均值附近的制造企业占据主导地位。

综上所述, 中国制造企业gtfp 和GREST 呈现显着收敛态势, 制造企业绿色发展水平总体上呈现下降趋势, 制造企业绿色发展韧性趋向于与全国平均水平持平。但传统制造业和高端装备制造业的绿色发展水平存在着明显的部门差异, 高端装备制造业在gtfp 收敛态势方面居于主导地位, 传统制造业在GREST 收敛态势方面居于主导地位。

3. 3 马尔科夫链测度结果

根据马尔科夫链法研究思路, 对制造企业绿色韧性状态类型进行划分, 采用四分位数法提取绿色发展韧性指标的阈值, 分别为-4. 5824、0. 1211 和4. 7778。4 种类型的具体划分标准如下:

状态Ⅰ: 低水平绿色发展韧性类型, 是指GREST 指标值位于(-∞,-4. 5824]区间内企业, 该类企业的绿色发展韧性低, 抗风险能力非常弱。

状态Ⅱ: 中低水平绿色发展韧性类型, 是指GREST 指标值位于( -4. 5824,0. 1211] 区间内企业, 企业绿色发展韧性较低, 抗风险能力较弱。

状态Ⅲ: 中高水平绿色发展韧性类型, 是指GREST 指标值位于(0. 1211,4. 7778]区间内企业,绿色发展韧性较高, 抗风险能力较强。

状态Ⅳ: 高水平绿色发展韧性类型, 是指GREST 指标值位于(4. 7778,+∞)区间内的制造企业, 其绿色发展韧性高, 抗风险能力强。

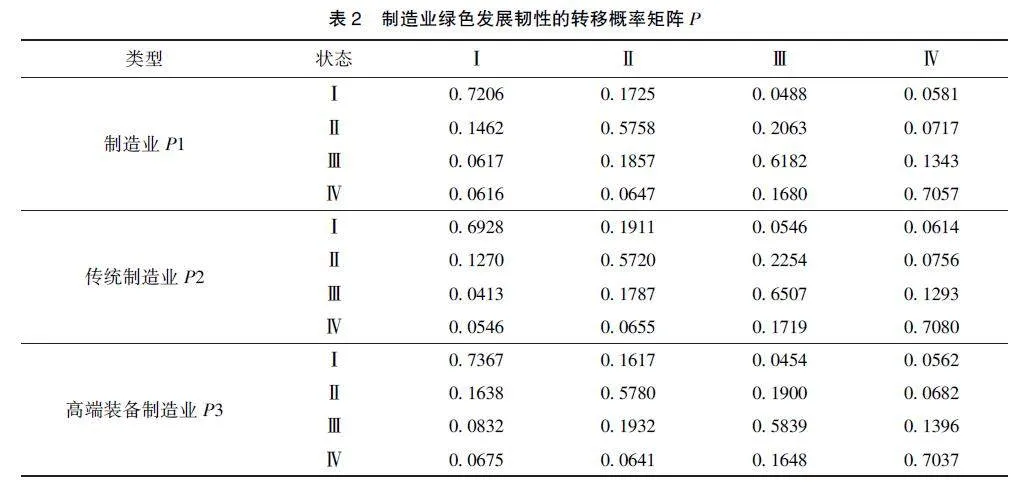

(1) 根据极大似然估计法得到所有企业状态概率矩阵估计结果, 如表2 中的P1 部分所示。其中, 主对角线位置的状态转移不变概率均不低于57%, 非主对角线上的最大数值仅为20. 63%, 表明制造企业GREST 状态之间流动性较弱, 具有一定的稳定性, 随时间保持原状态的概率更大, 因此制造业整体绿色发展韧性存在显着的自我锁定效应。制造企业GREST 向相邻状态转移的概率明显高于跨状态转移的概率: 状态Ⅰ向上转移的概率分别为17. 25%、4. 88%、5. 81%; 状态Ⅱ向上转移的概率逐渐降低, 分别为20. 63%、7. 17%,向下转移的概率为6. 17%; 状态Ⅲ向下转移的概率分别为18. 57%、6. 17%, 向上转移的概率仅有13. 43%; 状态Ⅳ向下转移的概率依次递减, 分别为16. 8%、6. 47%、6. 16%。对于大多数的企业而言, 维持现有韧性水平的概率比转移到更高或更低的概率要大, 马太效应显着。所有企业间相邻水平发生转移的概率大于间隔跳跃发生的概率,企业间惯性特征显着。

根据表2 中传统制造业状态转移概率矩阵P2可知, 转移概率较大的数值均位于主对角线上,其中状态Ⅳ保持不变的概率最高, 为70. 8%, 状态Ⅱ保持不变的概率最低, 为57. 2%, 即高韧性水平的传统制造企业保持自身状态的概率更高。P2 中Ⅰ、Ⅱ状态锁定概率低于制造业, Ⅲ、Ⅳ状态锁定概率高于制造业。在跨状态转移的概率中较高的转移概率为中低→中高、低→中低、中高→中低、高→中高, 分别对应为22. 54%、19. 11%、17. 87%以及17. 19%, 说明传统制造企业GREST发展面临向中低和中高状态转移的趋势, 根据状态对应的指标区间, 即呈现出向全国平均水平收敛的可能性。次对角线两侧的概率均显着小于主对角线和次对角线上的概率, 中高水平向低水平转移概率最低, 为4. 13%, 中低水平的企业中有7. 56%的企业向高水平转变, 低水平的企业中有6. 14%的企业向高水平转变, 说明传统制造业仅存在少量企业能够做到绿色发展韧性跨越式转变。

根据表2 中高端装备制造业状态转移概率矩阵P3 可知, 转移概率矩阵的主对角线上的概率值均大于非主对角线上的概率值, 说明高端装备制造业绿色发展韧性具有较强的稳定性。其中, 概率值最大为73. 67%, 最小为57. 8%, 各水平均在57%的概率上保持原有韧性水平不变, 远大于状态改变的概率。与制造业状态锁定概率相比, 高端装备制造企业韧性保持Ⅰ、Ⅱ状态的稳定不变的概率稍高于制造业, Ⅲ、Ⅳ状态的稳定性稍弱于制造业。高端装备制造企业韧性水平处于低水平、高水平的企业有较强的稳定性, 对应概率分别为73. 67%、70. 37%; 而韧性水平处于中低和中高的企业流动性更强, 状态转移概率相对更高。在相邻状态转移的概率中, 中低和中高互相转移的概率相对其他转移概率较高, 概率值为19. 32%、19%,中高水平向高水平转移概率值偏低, 为13. 96%,表明各企业韧性水平向相邻状态改变的倾向普遍存在。P3 中下三角的概率值总体上要高于上三角的概率值, 这说明高端装备制造业韧性水平向下转移的概率高于向上转移的概率, 韧性发展呈现出下降的趋势。除此之外, 在跨状态转移的概率中, 低→中高转移概率最低, 仅为4. 54%, 低韧性水平企业中有5. 62%的企业向高水平转变, 中低韧性水平企业中有6. 82%的企业向高水平转移,高端装备制造业的韧性水平同样很难实现跨越式发展。

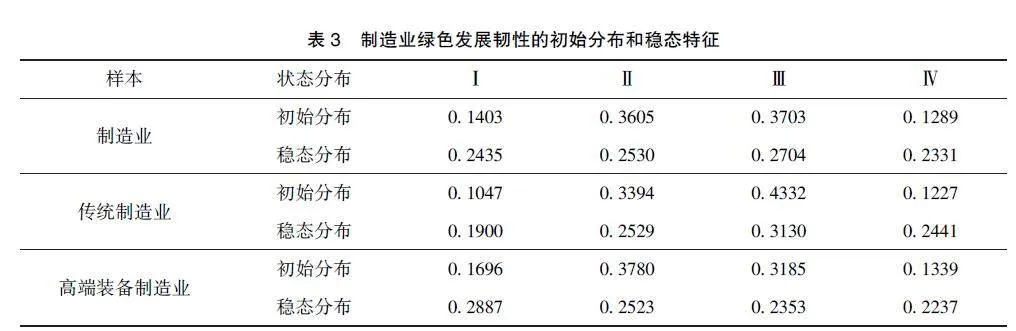

(2) 以2021 年企业绿色发展韧性分布类型作为初始分布状态, 假定未来状态转移概率保持不变, 表3 为制造业、传统制造业和高端装备制造业绿色发展韧性的初始分布以及稳态分布情况。从制造业整体韧性来看, 初始分布的主要类型是中低水平和中高水平, 占总体的73%以上。稳态分布中相对于初始分布状态而言, 中低和中高水平的占比有所下降, 二者占比和约为52%, 相应地, 低水平和高水平类型的概率大幅上升, 4 种状态的稳态分布概率分布有趋同的特征。传统制造企业韧性的中高水平类型在现阶段占比最高,占传统制造业的43. 32%, 中低水平类型在现阶段占比最低, 仅占10. 47%。对于其稳态分布状态,低水平和高水平的企业占比有提升的趋势, 分别达到19%、24. 41%。高端装备制造业现阶段占比中,处于中低水平的占比最大, 为37. 8%, 处于高水平占比最小, 为13. 39%, 两者占比接近50%, 呈现非均衡的韧性分布特征。稳态分布时高端装备制造业中低韧性水平企业占比最高, 高韧性水平企业的占比虽然有增大的趋势, 但在稳态分布状态的4 种类型中仍为最低的占比, 仅为22. 37%。总体来看, 制造业整体韧性有下降的趋势, 随时间跨度变化, 向着中低和中高两种状态过渡, 但其他类型也将长期存在。制造企业GREST 向低水平收敛的主要贡献者是高端装备制造业, 未来制造业部门的绿色发展韧性需要重点关注该部门。

4 研究结论及启示

4. 1 研究结论

本文以制造业上市企业为研究样本, 以gtfp 和GREST 作为测度指标, 评估中国制造业在2011~2022 年间的绿色发展能力与绿色发展韧性的时空演变特征及收敛趋势。主要研究结论如下:

(1) 制造业绿色转型整体处于发展水平与发展韧性的“双重下降期”, 其中, 绿色发展水平的下降态势有所收敛, 绿色发展韧性的下降态势仍不容乐观。中国制造业绿色发展水平整体处于下降期的同时, 绿色发展韧性也处于不断调整下滑阶段。2011~ 2022 年间, 中国制造业整体gtfp 从10. 94 下降为10. 39, 累计降幅为5. 01%, 处于从“快速下滑→缓慢下降” 阶段转变, 2022 年开始略有上升, 总体上仍处于缓慢下降期; 另外, 整体绿色发展韧性均值(GREST)也不断下降, 研究期内从1. 879 下调为-0. 029, 经历了从“上升→下降” 的状态变化。同时, 制造业绿色发展韧性状态还表现出“正值→负值” 的状态转变, 绿色发展韧性处于从高于平均水平到略低于全国平均水平的状态变化, 中国制造业绿色发展中的风险应对能力亟需增强。

(2) 传统制造业与高端装备制造业在绿色发展水平与绿色发展韧性方面的差异特征不容忽视。2011 年高端装备制造业绿色发展水平的企业间差异程度最大, 核密度曲线波峰高度逐年上升、波峰宽度逐年变窄的效果最为显着, 因此高端装备制造业在绿色发展水平变化中占据主导地位。制造业整体GREST 与传统制造业GREST 分布状态均表现为“分散→集中”, 而高端装备制造业GREST 的分布状态在研究期内表现为“分散→集中→分散”。2017~2022 年间高端装备制造业GREST 的绝对差异呈扩大趋势, 因此传统制造业在绿色发展韧性变化中发挥着关键作用。除此之外, 制造业GREST的变动并非处于一个平缓的状态, 经历了先快后慢的调整变化。

(3) 制造企业绿色发展韧性低水平和高水平的稳定性最强, 状态锁定概率均在70%左右, 状态跃迁与状态退化主要发生在相邻状态之间。制造业绿色发展韧性转移概率中, 中低→中高状态跃迁概率最大, 达到20. 63%。传统制造业由中低水平向中高水平状态转移概率为22. 54%, 而高端装备制造业绿色发展韧性最大的转移概率则是中高→中低状态的退化概率, 达到19. 32%。传统制造业向上跃迁的概率和高于向下退化的概率和,高端装备制造业则恰恰相反, 因此传统制造业绿色发展韧性水平整体有向好发展的趋势, 而高端装备制造业整体韧性水平则是呈状态退化的趋势。制造业GREST 整体收敛于高水平与中高水平, 两种类型水平的企业和占半数左右, 传统制造企业收敛于高水平和中高水平类型企业占55%, 而高端装备制造企业收敛于高水平和中高水平类型企业仅占45%, 有向低水平和中低水平收敛的趋势,未来需要重点关注该部门。

4. 2 研究启示

基于上述研究结论, 提出如下政策建议:

(1) 提高制造企业绿色竞争力, 充分发挥绿色发展韧性对制造业绿色转型升级的推动作用。企业绿色竞争力取决于绿色全要素生产率的高低,而绿色全要素生产率又受到技术创新水平的制约,因此绿色创新技术是增强制造业绿色发展韧性的第一动力。制造企业应制定长期技术迭代目标与市场愿景, 加快绿色创新技术在生产经营各环节的嵌入, 推进制造业绿色创新投入和创新产出, 提高企业创新性水平的加速度, 促进制造业高端化、智能化、绿色化转型升级, 实现生产效能提高和企业绿色转型并举。政府应坚持硬性约束与政策激励双管齐下, 适度提升环境规制强度, 重视环境规制对制造业绿色发展转型升级的引领作用,稳定合理的环境规制可以倒逼企业绿色技术研发和创新改造传统生产技术, 可以适当提高排污费标准、征收污染税和制定可交易的污染许可证制度; 同时, 通过产业政策、财政补贴、税收优惠、绿色技术知识产权保护以及建立专注于绿色创新的企业孵化器、众创空间等服务平台的激励举措,激发制造业绿色创新活力, 摆脱经济冲击带来的技术封锁, 有效应对内外部风险挑战。

(2) 形成优势互补、协同融合的产业网络体系。根据研究结论, 传统制造业与高端装备制造业在绿色发展水平与绿色发展韧性方面的差异特征不容忽视。针对部门差异, 建立健全差异化的激励约束机制, 做到因企施策, 精准提升制造业绿色发展韧性水平。对于高端装备制造业而言, 作为制造业绿色发展新的增长极, 应充分利用研发投入的税收优惠政策, 积极融入新5G 技术、人工智能、大数据等, 强化“粗放制造→绿色智造” 的转化。同时, 发挥高技术人才集聚优势、绿色创新技术先进优势, 通过绿色技术创新人才流动、绿色技术创新和研发成果转移等方式, 辐射并带动传统制造业提质增效与绿色转型升级。对于传统制造业而言, 充分发挥绿色发展韧性优势, 为绿色创新技术提供应用场景, 补齐影响韧性短板,拉动制造业整体韧性水平提升, 有效防范“逆全球化” 背景下产业链断裂风险。此外, 政策制定应瞄准技术创新前沿, 降低企业共性技术壁垒, 营造共生性技术竞合氛围, 加强产业融通发展。同时, 部门内部既要突出“链主” 企业、龙头企业的带动作用, 以“大手拉小手” 的政策主基调缩小企业差异, 也要着力推动企业创新协同、产业链协同、资源共享、供应链互通, 积极应对冲击,抓住绿色转型升级契机, 增强制造企业绿色发展活力和竞争力, 共同面对复杂多变的经营环境。

参考文献

[1] Ortiz D M N, Bansal P. The Long-term Benefits of Organizatio⁃nal Resilience Through Sustainable Business Practice [J]. Strate⁃gic Management Journal, 2016, 37 (8): 1615~1632.

[2] 肖兴志, 李少林. 大变局下的产业链韧性: 生成逻辑、实践关切与政策取向[J]. 改革, 2022, (11): 1~14.

[3] 谢露群, 钱静舒, 王倩. IT 能力对组织韧性的影响研究[J].管理学报, 2023, 20 (9): 1295~1302.

[4] 田丹, 丁宝. 企业高质量发展的测度及作用机制研究: 基于组织韧性的视角[J]. 中国软科学, 2023, (9): 154~170.

[5] Cai Y, Zong W K, Jiao S, et al. Land-Use Assessment and Trend Simulation from a Resilient Urban Perspective: A Case Study of Changsha City. Sustainability, 2023, 15 (18): 13890.

[6] Gary H, Liisa V. The Quest for Resilience [ J]. Harvard Busi⁃ness Review, 2003, 81 (9): 52~63, 131.

[7] Wang X L, Wang L, Zhang X R, et al. The Spatiotemporal Evo⁃lution of COVID-19 in China and Its Impact on Urban Economic Resilience [J]. China Economic Review, 2022, (74): 101806.

[8] Yang X D, Li H L, Zhang J Y, et al. Urban Economic Resi⁃lience Within the Yangtze River Delta Urban Agglomeration: Explo⁃ring Spatially Correlated Network and Spatial Heterogeneity [ J].Sustainable Cities and Society, 2024, 103: 105270.

[9] 王国红, 林欢, 黄昊. 数字化视角下资源编排对中小企业组织韧性的影响[J/ OL]. 科技进步与对策, 2024. http: / / kns.cnki.net/ kcms/ detail/42.1224.G3.20240105.1719.002.html.

[10] Khan H, Deligonul S, Cavusgil E, et al. Redefining the Or⁃ganizational Resilience Construct Using a Frame Based Methodolo⁃gy: A New Perspective from the Ecology Based Approach [ J].Journal of Business Research, 2024, 172: 114397.

[11] 盛昭瀚, 王海燕, 胡志华. 供应链韧性: 适应复杂性———基于复杂系统管理视角[J]. 中国管理科学, 2022, 30 (11):1~7.

[12] Li G, Xue J, Li N, et al. Block Chain-supported Business Model Design, Supply Chain Resilience, and Firm Performance[J]. Transportation Research Part E, 2022, (163): 102773.

[13] 王少剑, 崔子恬, 林靖杰, 等. 珠三角地区城镇化与生态韧性的耦合协调研究[J]. 地理学报, 2021, 76 (4): 973~991.

[14] Williams T A, Gruber D A, Sutcliffe K M, et al. Organiza⁃tional Response to Adversity: Fusing Crisis Management and Re⁃silience Research Streams [J]. Academy of Management Annals,2017, 11 (2): 733~769.

[15] 蔡咏梅, 李新英, 孟令伟. 中国经济韧性测度及演化差异分析[J]. 统计与决策, 2024, (2): 128~132.

[16] Summers K J, Smith M L, Harwell C L, et al. Conceptualizing Holistic Community Resilience to Climate Events: Foundation for a Climate Resilience Screening Index [ J]. Geohealth, 2017, 1(4): 151~164.

[17] 杜文瑄, 施益军, 徐丽华, 等. 风险扰动下的城市经济韧性多维测度与分析———以长三角地区为例[ J]. 地理科学进展, 2022, 41 (6): 956~971.

[18] Martin R. Regional Economic Resilience, Hysteresis and Reces⁃sionary Shocks [J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(1): 1~32.

[19] 王琛, 郭一琼. 地方产业抵御经济危机的弹性影响因素———以电子信息产业为例[J]. 地理研究, 2018, 37 (7): 1297~1307.

[20] 冯苑, 聂长飞, 张东. 中国城市群经济韧性的测度与分析———基于经济韧性的Shift-Share 分解[J]. 上海经济研究, 2020,(5): 60~72.

[21] 王鹏飞, 刘海波, 陈鹏. 企业数字化、环境不确定性与全要素生产率[J]. 经济管理, 2023, 45 (1): 43~66.

[22] 黄勃, 李海彤, 刘俊岐, 等. 数字技术创新与中国企业高质量发展———来自企业数字专利的证据[J]. 经济研究, 2023,58 (3): 97~115.

[23] Jang H, Kim H, Park H. Spatiotemporal Analysis of Korean Ginseng Farm Productivity [J]. Journal of Productivity Analysis,2020, 53 (3): 69~78.

[24] 鲁晓东, 连玉君. 中国工业企业全要素生产率估计: 1999~2007 [J]. 经济学(季刊), 2012, 11 (2): 541~558.

[25] 李连刚, 张平宇, 程钰, 等. 黄河流域经济韧性时空演变与影响因素研究[J]. 地理科学, 2022, 42 (4): 557~567.

[26] 郭海红, 刘新民. 中国农业绿色全要素生产率时空演变[J].中国管理科学, 2020, 28 (9): 66~75.

[27] 王柯文, 秦见, 马海涛. 基于CA-Markov 模型的重庆西部新城城市扩张时空演化模拟与生态响应[ J]. 中国科学院大学学报, 2023, 40 (4): 496~505.

[28] 王浩, 刘敬哲, 张丽宏. 碳排放与资产定价———来自中国上市公司的证据[J]. 经济学报, 2022, 9 (2): 28~75.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 河北省社会科学基金项目“数字经济驱动制造业高质量发展的机制识别与河北场景研究” (项目编号: HB23ZT008); 河北省社会科学发展研究课题“面向碳中和目标的电力行业绿色技术创新行为及提升对策研究” (项目编号: 20230202047); 河北省高等学校科学研究计划项目“数字技术驱动河北省制造企业绿色高质量发展的协同路径研究” (项目编号: SZ2024159)。