〔摘 要〕 积极培育新质生产力增强创新生态系统韧性是我国实现经济高质量发展的重要引擎之一。本文基于2013~2023 年中国30 个省(区、市)面板数据, 探讨了新质生产力对创新生态系统韧性的影响及其作用机制。研究表明, 新质生产力发展能增强创新生态系统韧性, 劳动资料对创新生态系统韧性的促进作用最强; 作用效果因地理位置和经济发展水平表现出明显的异质性, 东部地区和高经济发展水平地区赋能效果更好; 从传导机制来看, 新质生产力可通过劳动力结构优化、技术创新进步和产业结构升级赋能创新生态系统韧性; 另外, 新质生产力对创新生态系统韧性的促进作用具有阶段性特征。以上结果深化了新质生产力对创新生态系统韧性的相关研究, 可为政策制定提供理论支持和实践指导。

〔关键词〕 新质生产力 创新生态系统韧性 劳动力 劳动对象 劳动资料 劳动力结构优化 技术创新进步 产业结构升级

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.12.016

〔中图分类号〕F061. 5; F042. 2 〔文献标识码〕A

引 言

2024 年1 月31 日, 在主持中共中央政治局第十一次集体学习时, 习近平总书记提出“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”, “必须继续做好创新这篇大文章, 推动新质生产力加快发展”。新质生产力发展关键在创新[1] ,需要创新发挥重要作用; 新质生产力在发展过程中也会通过深化科技体制改革, 畅通教育、科技、人才良性循环等, 更好发挥知识、技术、人才的市场价值, 营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围等为创新生态系统的形成和韧性水平提升提供技术基础、人才保障、交流平台和宽容的研发氛围。如何在变幻莫测的国际大环境下, 立足本国发展现实打造自身创新生态系统、提升创新生态系统韧性是发展所需, 也是在与发达国家较量时提高国家竞争力的关键。积极培育新质生产力是习近平总书记应对国内外两个大局做出的战略性研判,将为我国经济高质量发展提供重要动能。新质生产力的特点是创新, 如何在发展新质生产力的同时积极培育和形成自身创新生态系统、提升创新生态系统韧性对我国经济高质量发展及应对国内外突发事件都具有重要意义。

目前学术界关于创新生态系统韧性的研究主要聚焦在3 个方面: (1) 创新生态系统与产业链融合视角。学者主要围绕创新生态系统与产业链的交互影响[2,3] 、融合发展[4] 探究二者对经济高质量发展的重要影响; (2) 创新生态系统韧性测度视角。对创新生态系统韧性的测度主要有综合指标和单一指标两种类型。综合指标主要基于创新生态系统韧性的内涵特征, 构建创新生态系统韧性的综合评价指标体系[5,6] , 核心指标则是通过选取对冲击反应程度高的变量测度创新生态系统韧性[7,8] ; (3) 创新生态系统韧性影响因素视角。现有研究主要从经济政策不确定性[9] 、研发投入[10] 、数字金融发展[11] 等角度分析对创新生态系统韧性产生的影响。关于新质生产力的研究, 也主要从3个角度展开: (1) 致力于探究新质生产力的“前世今生”, 分析其生成逻辑[12,13] 和未来培育路径[14-16] ;(2) 解析新质生产力的基本内涵, 并探索其对农业高质量发展[17] 、现代化产业构建[18] 、数字经济发展[19-21] 及经济高质量发展[22-24] 等多维度的影响效应; (3) 聚焦于量化新质生产力发展水平[25-27] ,并归纳其影响因素如数字经济核心产业聚集[28,29] 、产学研合作[30] 等。

现有文献大都聚焦于如何培育新质生产力和如何增强创新生态系统韧性的单一视角, 关于新质生产力发展会影响创新生态系统韧性提升这一视角还缺乏足够重视。因此, 本文构建了新质生产力对创新生态系统韧性影响的理论分析框架,在理论机制分析的基础之上, 构建创新生态系统韧性和新质生产力指标体系, 采用面板回归模型、中介效应模型和门槛模型检验新质生产力对创新生态系统韧性的影响效应与作用机制。本文拓宽了创新生态系统韧性的内涵, 丰富了新质生产力与创新生态系统韧性的相关研究, 为培育新质生产力提供实践方向及有效增强我国区域创新生态系统韧性提供理论支撑与经验证据。

1 理论分析与研究假设

1. 1 新质生产力对创新生态系统韧性的直接影响

发展新质生产力对创新生态系统韧性提升产生影响。(1) 新质生产力本质是先进的生产力, 先进生产力有助于促进经济高质量发展[22] , 为创新投入奠定经济基础, 创新投入持续增加将换来创新产出稳定; (2) 新质生产力由革命性技术突破、生产要素创新配置和产业深度转型升级催生, 这意味着新质生产力发展将伴随着技术的创新突破、生产要素的创新配置和产业的转型升级[24] , 其中,生产要素创新配置将增强创新生态系统的流动性[5] 、产业的转型升级将提高创新生态系统的多样性、技术的创新突破将促进创新生态系统进化演变[7] ; (3) 新质生产力的基本内涵是劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合跃升。劳动者质量的提高为创新厚植了人才基础和经济基础[6] ,高素质人才涌入便于技术攻关、增强创新活力; 创新产出将不断刺激经济系统加速运转, 扩大产业规模, 增强创新生态系统进化性和缓冲性。劳动资料的丰富可以为技术创新提供高端先进的研发平台和载体, 如数字平台可以加强产业和企业间联系, 形成生产网络, 促进产业跨时空集聚, 数字信息有助于打破传统信息壁垒、降低创新知识搜寻成本, 提高创新研发效率[23] 。劳动对象方面, 数字产业化为经济增长注入了新的活力, 而传统产业数字化转型为经济高质量发展升级了发展基础, 数字产业化和产业数字化多元交互为创新生态系统韧性的提升营造了良好的产业环境。综上, 提出本文假设1。

假设1: 新质生产力发展能够增强创新生态系统韧性。

1. 2 劳动力结构优化影响机制

新质生产力发展会倒逼劳动力结构优化满足劳动市场需求, 同时劳动力结构优化也有助于赋能创新生态系统韧性。发展新能源、新材料、先进制造等战略性新兴产业是培育新质生产力的重要途径之一[1] , 发展新兴产业需要与之匹配的人才支持, 市场需求将倒逼优质劳动力流向新兴产业, 促进劳动力结构优化。劳动力结构优化将为创新生态系统注入人才活力, 增强创新生态系统人才流动性, 从而赋能创新生态系统韧性; 另外,数字要素和数字技术也是构成新质生产力的重要元素之一[13] 。数字要素借助数字技术和数字平台在市场经济中快速流动, 提高劳动生产效率的同时极大降低了企业的劳动力培训成本及劳动者自身知识、技能学习成本[36] 。劳动者素质整体提高为创新生态系统形成提供了高素质的人才支撑,增强了创新生态系统的进化性。数字产业化和产业数字化为劳动者提供了更多优质岗位[18] , 数字平台的信息汇聚与共享降低了劳动者信息搜寻成本[20] , 使劳动者能够自由流动和转移, 满足创新、创业和生产活动需求, 增强创新生态系统韧性。综上, 提出本文假设2。

假设2: 新质生产力能通过促进劳动力结构优化增强创新生态系统韧性。

1. 3 技术创新进步影响机制

新质生产力发展能推动技术创新进步, 进而增强创新生态系统韧性。培育新质生产力需要引入和发展前沿领域[14,15] , 如人工智能、量子计算、生物技术、区块链等, 这些前沿技术的开发和应用为科学技术发展提供了新的可能性和应用场景。在此过程中, 不同学科和领域之间的交叉融合与协作起到了至关重要的作用。这种跨学科的合作不仅有助于突破单一领域的技术局限, 还能催生新的科技成果和应用模式, 加速知识的传播和共享[36,37] , 推动了创新链的完善和延伸; 另外, 培育新质生产力还应包括对高端人才的培养和创新资源的优化配置[12] 。高端人才是推动技术进步的核心力量之一, 他们的专业知识和创新思维是技术创新的重要驱动力。而创新资源的合理配置则确保了资金、设备和信息等要素的高效利用, 为技术研发和市场化提供了坚实的基础。通过这些因素的共同作用, 新质生产力的发展将加速新技术的研发、推广和市场化进程, 使得创新成果能够更快地转化为实际的生产力。最后, 随着技术创新的推进, 创新生态系统内部的技术和知识网络愈加丰富和多样, 增强了系统应对外部环境变化的能力[5,6] 。而多样化的技术储备和知识基础使得创新生态系统能够快速调整战略, 减少对单一技术路径的依赖, 从而降低系统的脆弱性, 提升其应对不确定性和风险的能力[7] 。这种多元化和动态适应能力的结合显着提升了创新生态系统的韧性, 使其在面对外部冲击时能够迅速恢复和调整, 并持续保持创新能力和竞争力。综上, 提出本文假设3。

假设3: 新质生产力发展能促进技术创新进步从而增强创新生态系统韧性。

1. 4 产业结构升级影响机制

新质生产力发展促进了产业优化升级, 也将增强创新生态系统韧性。数智经济快速发展催生了许多颠覆性、革命性新兴技术如云计算、物联网技术、AI 等, 推动了产业转型升级[33] ; 数据和智能成为产业结构优化的主要工具之一, 有助于加速形成新兴产业和培育未来产业[34] ; 新质态、新业态和新模式是新质生产力引发经济活动的必然产物[35] , 有助于增强创新生态系统的多样性与进化性; 另外, 新质生产力的本质是创新, 不仅体现在技术革新, 也包含了产品和服务的创新[15] ,传统企业通过与数字要素和数字技术融合发展实现了新产品开发、现有产品改进及提供个性化定制服务满足市场需求, 提升了自身竞争力, 并推动产业向高附加值领域发展, 带动了创新生态系统进化性提升。最后, 为满足市场需求, 新质生产力将倒逼管理和制度创新[18] , 使得产业链低附加值环节被淘汰或优化, 高附加值环节得到强化,最终推动整个产业优化升级, 强化经济发展产业支撑, 赋能创新生态系统韧性提升。综上, 提出本文假设4。

假设4: 新质生产力通过推动产业结构升级赋能创新生态系统韧性。

2 研究设计

2. 1 模型构建

2. 1. 1 基准模型

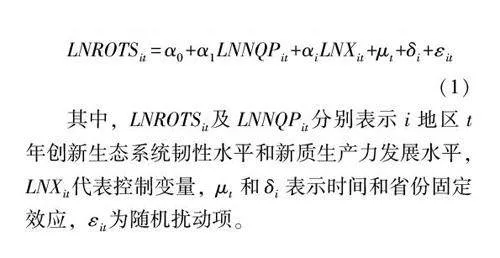

为验证新质生产力对创新生态系统韧性的直接影响效应, 同时考虑到可能存在的异方差等问题将各变量取对数后纳入模型, 设立计量模型如下:

2. 1. 2 机制检验模型

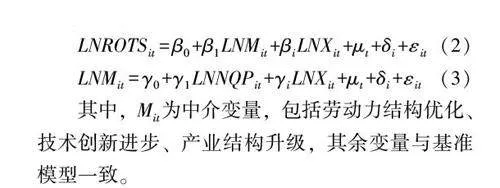

前文述及, 劳动力结构优化、技术创新进步、产业结构升级可能在新质生产力对创新生态系统韧性的影响中发挥传导机制作用, 故将其作为中介变量纳入模型对其传导作用进行验证。借鉴江艇(2022)[40] 的研究, 构建机制检验模型如下:

2. 1. 3 门槛效应模型

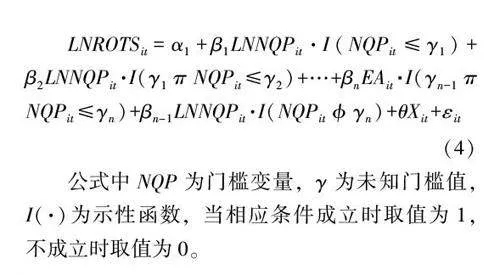

借鉴Hansen (1999)[48] 的研究方法, 构建如下模型对门槛效应进行检验:

2. 2 变量选取

2. 2. 1 被解释变量

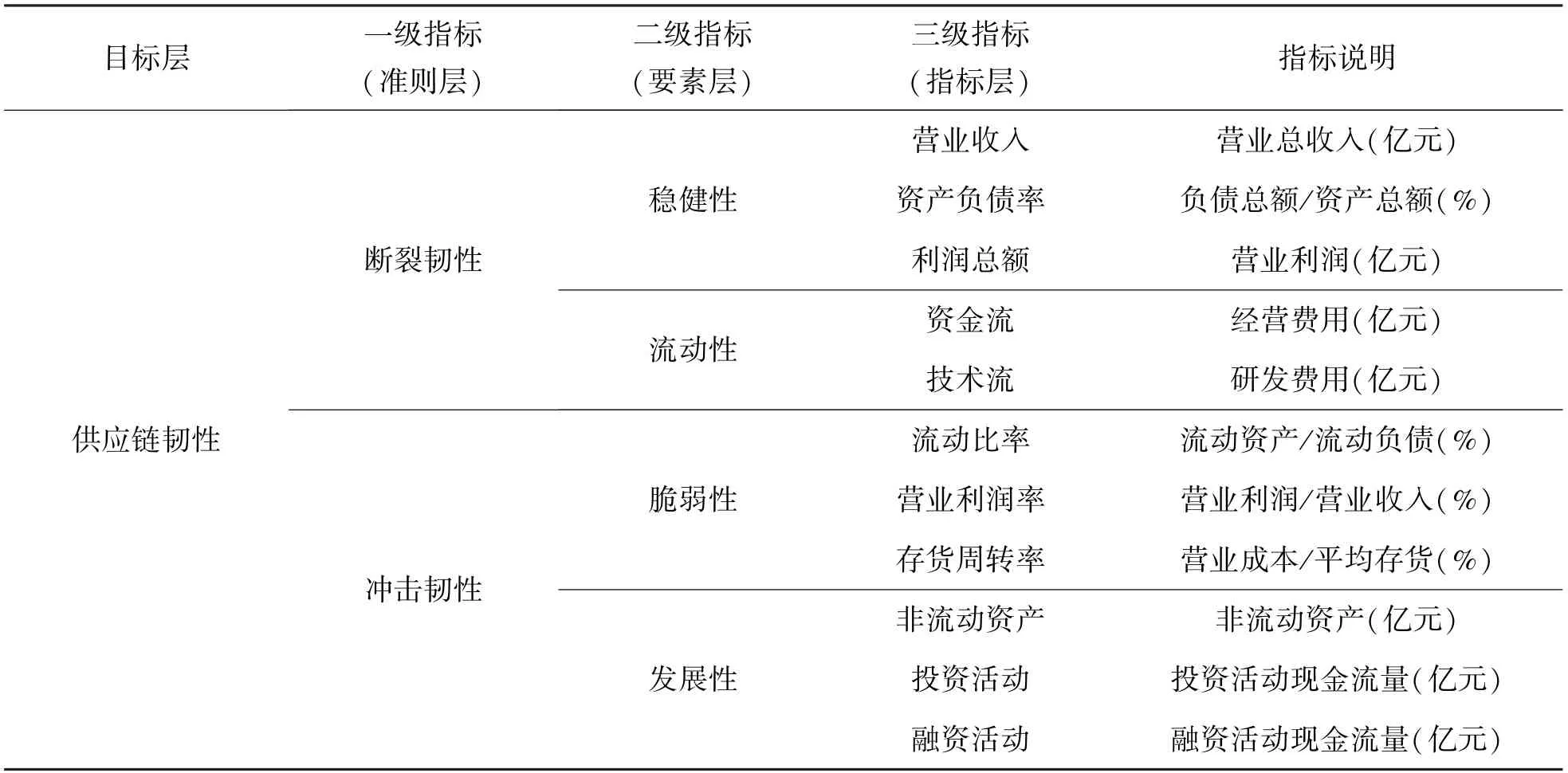

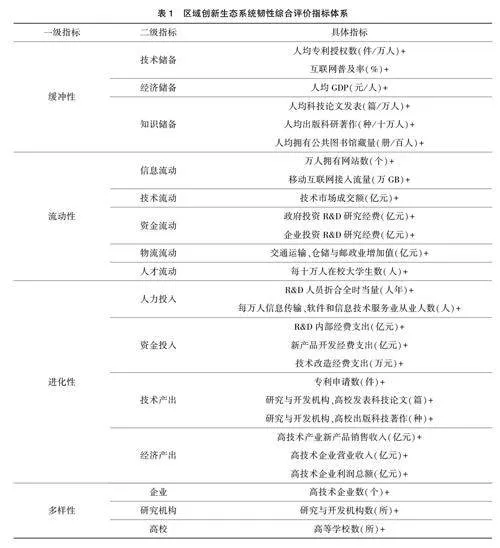

创新生态系统韧性水平(ROTS)。创新生态系统韧性是指创新生态系统具备的应对冲击时的抗干扰、自适应和进化能力。这里借鉴梁林等[41] 的研究, 并进行拓展, 从缓冲性、流动性、进化性和多样性4 个维度构建创新生态系统韧性评价指标体系(见表1), 选用熵值法进行赋权测算创新生态系统韧性指数。

2. 2. 2 被解释变量

新质生产力发展水平(NQP)。借鉴王珏和王荣基(2024)[25] 的做法, 从劳动者(NQP1)、劳动资料(NQP2)和劳动对象(NQP3)3 个层面构建新质生产力综合评价指标体系, 并运用熵值法测算我国新质生产力发展水平与劳动者、劳动资料和劳动对象3 个子维度发展水平。

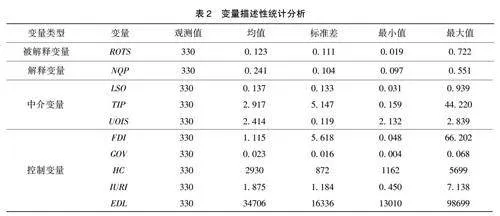

2. 2. 3 中介变量

选取劳动力结构优化(LSO)、技术创新进步(TIP)和产业结构升级(UOIS)作为中介变量进行验证。劳动力结构优化借鉴朱巧玲和李敏(2018)[42]的研究, 采用劳动技能供给与非劳动技能供给的比值表征, 即本科及以上学历就业人数与本科以下学历就业人数的比值。技术创新进步借鉴万晓榆和罗焱卿(2022)[43] 的做法, 采用万人发明专利申请数来衡量。产业结构升级借鉴孙伟增等(2022)[44]的方法, 运用三次产业占比与各自权重加权求和来计算。

2. 2. 4 控制变量

本文主要选取的控制变量如下: (1) 外商直接投资(FDI): 这里以外商企业投资总额与地区GDP 比值表征[45] ; (2) 政府干预(GOV): 以科学教育预算支出与财政支出的比值测度[30] ; (3) 人力资本(HC): 以每十万人高等学校在校学生数来表征[43] ; (4) 产学研投入(IURI): 以产学研研究经费支出与地区GDP 比值来表征[10] ; (5) 经济发展水平(EDL): 使用人均GDP 表征[3] , 以2013 年为基期, 进行了价格平减。

各个变量的描述性统计如表2 所示。

2. 3 数据来源与处理

为验证前文的理论分析, 本文使用2013~2023年中国30 个省级行政单位(基于数据的可获得性,不包含港、澳、台和西藏地区)面板数据进行实证研究。数据来源于CNNIC 公布的历年《中国互联网发展状况统计报告》、《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国就业统计年鉴》及各省(区、市)统计年鉴, 缺失数据均已使用趋势外推法进行插补。

3 实证结果与分析

3. 1 基准回归结果

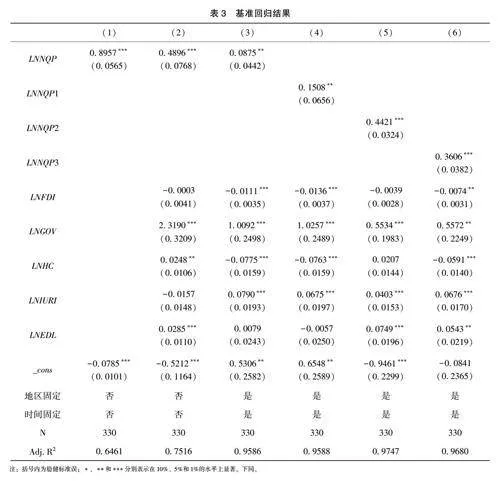

在实证回归前, 首先对基准模型涉及变量进行相关性检验, 所有变量均显着通过, 初步证明变量间具有相关性。考虑到多重共线性对实证结果的影响, 对上述变量进行方差膨胀因子(VIF)检验, VIF 均值为3. 50, 最大为6. 92, 均小于经验值10, 表明变量间不存在多重共线性。运用基准模型检验新质生产力对创新生态系统韧性的直接影响, 检验结果如表3 所示。模型(1) 仅考虑新质生产力对创新生态系统韧性的影响, 模型(2)加入了控制变量, 模型(3) 在模型(2) 的基础上又考虑了地区和时间固定效应。结果表明, 给定5%的显着性水平下, 新质生产力显着促进了创新生态系统韧性, 验证了假设1。

3. 2 分维度回归结果

从前文理论分析部分可知, 新质生产力中劳动者、劳动资料、劳动者对象3 个层面都会影响创新生态系统韧性, 因此这里分维度分析新质生产力对创新生态系统韧性的影响。按照前文指标体系运用熵值法赋值分别测算劳动者、劳动资料和劳动对象3 个分指数, 分别以LNNQP1、LNNQP2、和LNNQP3 表示, 结果如表3 所示。在模型(4) ~(6) 中, 给定5% 的显着性水平下, 劳动力、劳动资料和劳动对象均显着促进了创新生态系统韧性。在3 个层面中, 劳动资料对创新生态系统韧性的促进作用最强, 其次是劳动对象, 最后是劳动者。

3. 3 稳健性检验

3. 3. 1 替换核心解释变量

借鉴卢江等(2024)[27] 的研究, 从科技生产力、绿色生产力和数字生产力3 个维度构建新质生产力发展水平综合评价指标体系作为新质生产力替代指标进行回归。结果表明, 新质生产力发展有助于增强创新生态系统韧性, 基准模型结果稳健。

3. 3. 2 交叉固定效应

考虑到某些因素可能既受省(区、市)个体影响又受地理位置影响,借鉴杨慧瀛和杨宏举(2023)[46]的做法, 将省(区、市)与地理位置因素进行交叉固定, 代入模型中进行回归, 结果依然较为稳健。

3. 3. 3 考虑异方差和自相关

考虑异方差和自相关是否对基准回归结果产生影响, 使用广义最小二乘估计法(GLS)再次回归检验变量组间可能存在的自相关与异方差, 结果与基准回归结果基本一致。

3. 3. 4 内生性检验及处理

考虑到新质生产力和创新生态系统韧性可能会因双向因果关系和遗漏变量等产生内生性, 导致回归结果出现偏误, 这里将新质生产力发展水平滞后1 期纳入模型, 新质生产力对创新生态系统韧性的影响效应, 显着性和方向未发生改变, 结果依然较为稳健。另外, 本文还设定2005 年工业固体废物利用率与年份哑变量的乘积作为工具变量, 使用2SLS 进行内生性检验, F 检验和LM 检验表明所选工具变量不存在不可识别和弱工具变量问题, 工具变量有效, 给定1%的显着性水平下,基准模型结果依然稳健。在考虑内生性后, 新质生产力发展水平对创新生态系统韧性水平仍具有显着增强作用(限于篇幅, 稳健性检验结果未列示,留存备索)。

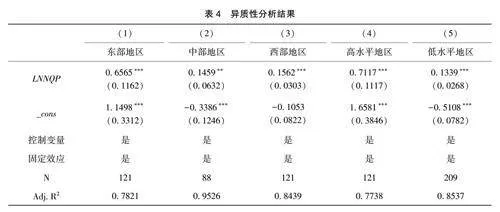

3. 4 异质性分析

3. 4. 1 基于地理位置角度

由于我国国土广阔, 不同省(区、市)的地理位置、气候等自然条件差异较大, 加之历史因素使各地发展存在差异。本文把我国划分为东部、中部和西部三大地区, 分析新质生产力对创新生态系统韧性的地区差异, 具体如表4 所示。实证结果表明: 东部地区新质生产力对创新生态系统韧性的促进作用最明显, 其次是西部地区, 最后是中部地区, 这一结论通过了Bootstrap 法1000 次抽样的费舍尔检验。东部地区经济发展水平较高,导致交通设施、数字基础设施、人力资本等水平均高于其他两个地区, 在此基础上形成的生产力水平也更高, 对当地创新生态系统韧性的带动作用也明显优于中西部地区。

3. 4. 2 基于经济发展水平角度

经济发展水平一定程度上代表着创新生态系统可获取的经济支持和基础生产资料支持, 这对于新质生产力形成及其对创新生态系统韧性的带动作用都会产生影响。借鉴李治国和王杰(2021)[47]的研究思路, 将我国30 个省(区、市)按照2022年各地区人均生产总值进行分组, 高于全国人均生产总值的样本划为高水平组, 低于全国人均生产总值的样本划为低水平组, 具体如表4 所示。高经济发展水平地区新质生产力对创新生态系统韧性的带动作用明显高于低水平样本组, 这一结论通过了Bootstrap 法1000 次抽样的费舍尔检验。

3. 5 传导机制检验

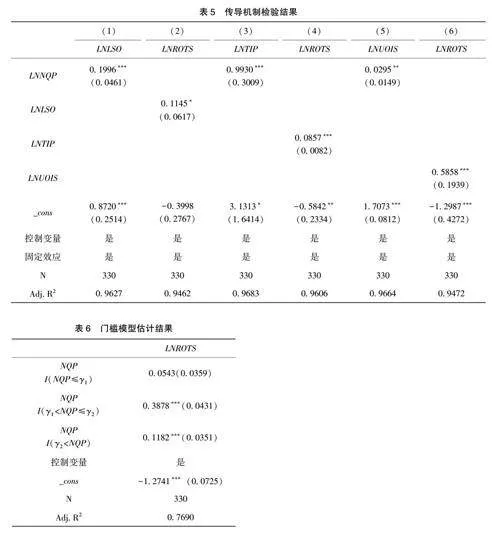

根据前文的理论分析和设定的机制检验模型,检验劳动力结构优化、技术创新进步和产业结构升级是否发挥传导作用, 结果如表5 所示。模型(1)、(2) 表明劳动力结构优化在新质生产力影响创新生态系统韧性中的传导作用存在, 假设2得以验证。模型(3)、(4) 表明技术创新进步在新质生产力影响创新生态系统韧性中的传导作用存在, 假设3 得以验证。模型(5)、(6) 表明产业结构升级在新质生产力影响创新生态系统韧性中的传导作用存在, 假设4 也得到验证。

3. 6 门槛效应分析

新质生产力发展对创新生态系统韧性的促进作用可能存在阶段性特征, 采用前文设定的门槛效应模型, 以新质生产力发展水平作为门槛变量进行检验。经过门槛效应模型检验, 在给定1%的显着性水平下存在双重门槛。从门槛模型回归结果(见表6)来看, 新质生产力对创新生态系统韧性的确存在阶段性特征。在新质生产力水平低于0. 3667 时, 新质生产力对创新生态系统韧性的影响不显着; 当新质生产力水平大于0. 3667 同时小于0. 3807 时, 新质生产力对创新生态系统韧性呈显着正向促进作用; 当新质生产力水平大于0. 3807 时,新质生产力对创新生态系统韧性的促进作用又有所下降。

4 结论与建议

本文以2013~2023 年中国30 个省(区、市)为研究对象, 实证检验了新质生产力对创新生态系统韧性的影响效应。结果表明: 新质生产力发展可以显着增强创新生态系统韧性, 其中劳动资料对创新生态系统韧性的促进作用最明显; 东部地区与经济发展水平高的地区新质生产力对创新生态系统韧性的促进作用更为明显; 在新质生产力影响创新生态系统韧性中劳动力结构优化、技术创新进步和产业结构升级发挥正向的传导作用; 新质生产力对创新生态系统韧性的影响具有阶段性,呈现一定的倒“U” 型特征。

基于以上研究, 提出如下针对性政策建议:(1) 加快新质生产力发展。劳动者方面: ①提高职业技能培训活动频率, 制定个性化、多样化培训方案; ②完善劳动者薪资报酬制度, 适度调整最低工资标准, 制定务工人员医疗养老等社会保障基金制度, 提高劳动生产率; ③利用互联网信息技术等多途径加强劳动者意识教育培训, 同时给予一定的就业创业补贴, 为其提供良好的就业创业条件和环境。劳动对象方面: 着力发展新质产业, 在制定和实施产业政策时, 重点支持战略性新兴产业和未来产业的发展。劳动资料方面: 物质生产资料和无形生产资料同样重要, 应两手同时抓。物质生产资料主要以完善基础设施和改善能源消耗为主, 无形生产资料则以加强科技创新和提升数字化水平为主要内容; (2) 实施差异化地区政策。在东部发达地区, 打造国际性科技创新示范区, 加强高素质人才和高质量资源集聚, 促进高端科技研发和科技成果及时转化。在中西部欠发达地区, 主要以完善基础设施为主, 加大基础设施建设投入, 在完善传统基础设施的同时也要加强数字基础设施的覆盖范围延伸, 为促进技术交流和打造创新环境提供硬件设施; (3) 提升创新生态系统韧性。①应提高创新生态系统缓冲性, 加强技术储备、经济储备和知识储备; ②应加强创新生态系统流动性, 包含信息流动、技术流动、资金流动、物流流动和人才流动。只有建立流动性强的创新生态系统, 才能更好地适应和应对冲击带来的威胁; ③应促进创新生态系统进化演变, 这需要加强人力投入、资金投入, 提高技术产出和经济产出; ④应加强创新生态系统的多样性, 特别是创新主体的多样性, 如企业、研发机构和高校等, 形成更广阔更全面的创新生态系统, 以应对未来发展中可能出现的各种危机。

参考文献

[1] 蒲清平, 黄媛媛. 习近平总书记关于新质生产力重要论述的生成逻辑、理论创新与时代价值[J]. 西南大学学报( 社会科学版), 2023, 49 (6): 1~11.

[2] 王晓珍, 吴昌松. “双链” 融合背景下供应链韧性对客户企业创新系统的影响机制研究[J]. 中国矿业大学学报( 社会科学版), 2023, 25 (5): 157~170.

[3] 任伟斐. 物流供应链集成对流通企业创新韧性的影响———基于要素集聚视角[J]. 商业经济研究, 2024, (2): 91~94.

[4] 张晓兰, 黄伟熔. 我国产业链创新系统融合发展的趋势特征、经验借鉴与战略要点[J]. 经济纵横, 2023, (1): 93~101.

[5] 杨伟, 劳晓云, 周青, 等. 区域数字创新生态系统韧性的治理利基组态[J]. 科学学研究, 2022, 40 (3): 534~544.

[6] 刘和东, 鲁晨曦. 创新生态系统韧性对经济高质量发展的影响[J]. 中国科技论坛, 2023, (1): 48~57.

[7] 胡甲滨, 俞立平, 张宏如. 数字创新韧性与高技术产业创新: 机制及效应[J]. 山西财经大学学报, 2023, 45 (4): 95~111.

[8] Martin R, Sunley P, Gardiner B, et al. How Regions React to Recessions: Resilience and the Role of Economic Structure [ J].Regional Studies, 2016, 50 (4): 561~585.

[9] 李恩极, 张晨, 万相昱. 经济政策不确定性下的创新决策:企业韧性视角[J]. 当代财经, 2022, (10): 102~114.

[10] 吴伟伟, 张天一. 非研发补贴与研发补贴对新创企业创新产出的非对称影响研究[J]. 管理世界, 2021, 37 (3): 137~160, 10.

[11] 王栋. 数字金融发展对高技术制造业创新韧性的影响[ J].技术经济与管理研究, 2023, (10): 54~59.

[12] 蒋永穆, 乔张媛. 新质生产力: 逻辑、内涵及路径[J]. 社会科学研究, 2024, (1): 10~18, 211.

[13] 姜奇平. 新质生产力: 核心要素与逻辑结构[ J]. 探索与争鸣, 2024, (1): 132~141, 179~180.

[14] 盛朝迅. 新质生产力的形成条件与培育路径[J]. 经济纵横,2024, (2): 31~40.

[15] 魏崇辉. 新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革, 2023, (6): 25~38.

[16] 石建勋, 徐玲. 加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J]. 财经问题研究, 2024, (1): 3~12.

[17] 王琴梅, 杨军鸽. 数字新质生产力与我国农业的高质量发展研究[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2023,52 (6): 61~72.

[18] 郭晗, 侯雪花. 新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1):21~30.

[19] 翟绪权, 夏鑫雨. 数字经济加快形成新质生产力的机制构成与实践路径[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2024, (1): 44~55, 168~169.

[20] 刘友金, 冀有幸. 发展新质生产力须当拼在数字经济新赛道[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2024, 27 (1):89~99.

[21] 张森, 温军. 数字经济赋能新质生产力: 一个分析框架[J].当代经济管理, 2024, 46 (7): 1~9.

[22] 杜传忠, 疏爽, 李泽浩. 新质生产力促进经济高质量发展的机制分析与实现路径[J]. 经济纵横, 2023, (12): 20~28.

[23] 任保平, 王子月. 数字新质生产力推动经济高质量发展的逻辑与路径[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2023,47 (6): 23~30.

[24] 纪玉山, 代栓平, 杨秉瑜, 等. 发展新质生产力推动我国经济高质量发展[J]. 工业技术经济, 2024, 43 (2): 3~28.

[25] 王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1): 31~47.

[26] 朱富显, 李瑞雪, 徐晓莉, 等. 中国新质生产力指标构建与时空演进[J]. 工业技术经济, 2024, 43 (3): 44~53.

[27] 卢江, 郭子昂, 王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[ J]. 重庆大学学报( 社会科学版), 2024, 30(3): 1~17.

[28] 罗爽, 肖韵. 数字经济核心产业集聚赋能新质生产力发展:理论机制与实证检验[J]. 新疆社会科学, 2024, (2): 29~40, 148.

[29] 吴文生, 荣义, 吴华清. 数字经济赋能新质生产力发展———基于长三角城市群的研究[J]. 金融与经济, 2024, (4): 15~27.

[30] 任宇新, 吴艳, 伍喆. 金融集聚、产学研合作与新质生产力[J]. 财经理论与实践, 2024, 45 (3): 27~34.

[31] Meerow S, Newell J P, Stults M. Defining Urban Resilience:A Review [ J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 147:38~49.

[32] Granstrand O, Holgersson M. Innovation Ecosystems: A Con⁃ceptual Review and a New Definition [J]. Technovation, 2020,90 (2): 90~91.

[33] 董志勇, 李成明. 党的百年科技创新理论探索历程、实践经验与新时代政策导向[J]. 理论学刊, 2022, (5): 49~57.

[34] 李慧泉, 简兆权, 林青宁. 数字经济发展能否改善中国资源错配[J]. 科技进步与对策, 2023, 40 (16): 22~31.—

[35] 韩飞, 郭广帅. 新质生产力: 社会经济高质量发展的动力机制与创新路径[ J]. 兰州财经大学学报, 2024, 40 (2):11~19.

[36] 周先波, 刘建广, 郑馨. 信息不完全、搜寻成本和均衡工资———对广东省外来农民工劳动力市场信息不完全程度的测度[J]. 经济学(季刊), 2016, 15 (1): 149~172.

[37] 翟华云, 刘易斯. 数字化转型能提高企业议价能力吗?———基于信息搜寻与客户转换成本视角[ J]. 中南财经政法大学学报, 2023, (6): 29~41.

[38] 杜传忠, 张远. 数字经济发展对企业生产率增长的影响机制研究[J]. 证券市场导报, 2021, (2): 41~51.

[39] 宋旭光, 何佳佳, 左马华青. 数字产业化赋能实体经济发展:机制与路径[J]. 改革, 2022, (6): 76~90.

[40] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (5): 100~120.

[41] 梁林, 赵玉帛, 刘兵. 国家级新区创新生态系统韧性监测与预警研究[J]. 中国软科学, 2020, (7): 92~111.

[42] 朱巧玲, 李敏. 人工智能、技术进步与劳动力结构优化对策研究[J]. 科技进步与对策, 2018, 35 (6): 36~41.

[43] 万晓榆, 罗焱卿. 数字经济发展水平测度及其对全要素生产率的影响效应[J]. 改革, 2022, (1): 101~118.

[44] 孙伟增, 牛冬晓, 万广华. 交通基础设施建设与产业结构升级———以高铁建设为例的实证分析[J]. 管理世界, 2022,38 (3): 19~34, 58, 35~41.

[45] 白珂. 环境规制、低碳技术创新与工业绿色全要素生产率[J]. 技术经济与管理研究, 2023, (2): 30~36.

[46] 杨慧瀛, 杨宏举. 数字贸易如何影响贸易高质量发展———基于贸易全要素生产率视角的经验证据[J]. 技术经济, 2023,42 (3): 40~51.

[47] 刘焕鹏, 童乃文. 政府债务如何影响高技术产业创新———基于调节效应与门槛效应的经验证据[ J]. 山西财经大学学报, 2019, 41 (9): 45~60.

[48] Hansen B E. Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estima⁃tion, Testing, and Inference [J]. Journal of Ehqnometrics, 1999,93 (2): 345~368.

(责任编辑: 杨 婧)