〔摘 要〕 提高绿色全要素生产率、逐步释放绿色福利效应是实现经济高质量发展的关键路径和必然选择。随着全球数字技术的广泛应用, 数字经济和实体经济协同发展成为变革经济发展方式、增强经济发展韧性的核心驱动力。本文基于2011~2020 年城市面板数据, 采用空间杜宾模型实证探究数字经济、实体经济及其交互作用对绿色福利效应的直接及空间溢出影响。研究发现: 数字经济、数字经济与实体经济的交互作用促进了本地及邻近地区绿色福利效应, 而实体经济抑制了本地及邻近地区绿色福利效应; 在异质性方面, 数字经济和实体经济的交互作用显着促进了中等规模城市、非资源型城市绿色福利效应并产生了正向空间溢出。本文研究结果为推动数字经济和实体经济协同发展以释放绿色福利效应提供参考。

〔关键词〕 数字经济 数字技术 实体经济 绿色福利效应 交互作用 空间溢出

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.006

〔中图分类号〕F49; F124 〔文献标识码〕A

引 言

在数字经济和实体经济协同发展的背景下, 数据要素和数字技术双轮驱动实体经济变革, 以节能减排、提质增效等战略性技术创新助推绿色低碳发展, 体现了人与自然和谐共生的绿色发展理念, 也是实现中国式现代化的关键。绿色低碳发展的最终目标是实现绿色福利效应, 即政府通过引导企业战略性技术创新, 优化生产流程, 提高资源配置效率, 降低能源消耗, 减少污染等方式带来人类多样化福利水平提升; 绿色福利效应反映着一个国家或地区绿色生产、可持续发展的质量。全面提升绿色福利效应, 既有赖于产业结构、人口密度、金融发展水平等因素的综合作用, 更有赖于在这些要素联合效能释放基础上的数字经济与实体经济协同发展。

中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022 年)》显示, 我国数字经济总量达到45 5 万亿元, 较10 年前增长了313 6%, 在国内生产总值中的比重由10 年前的21 6%提升至39 8%。我国数字经济规模中电子商务交易额、移动支付交易规模位居全球第一。数字经济的发展推动了海量数据共享、生产要素重新配置和绿色技术创新, 促进了绿色福利效应释放[1] 。实体经济是我国国家强盛和赢得国际竞争主动权的关键[2] ,但实体经济生产成本上升、投资收益率下降、创新能力不强等问题较为突出[3] , 制约了我国经济的绿色、可持续发展进程。

关于数字经济、实体经济与绿色福利效应,已有研究大都集中在以下3 个方面: (1) 绿色福利效应的衡量和测度。由于绿色福利效应主要表征生态环境与福利水平之间的关系, 许多学者考虑采用与其内涵相似的环境福利效应[4] 、绿色发展绩效[5] 、生态福利绩效[6] 等来间接衡量绿色福利效应, 或者将资源损耗、经济增长、环境污染等纳入投入产出模型中, 采用数据包络分析方法来直接测度绿色福利效应[7] ; (2) 数字经济与绿色福利效应之间的关系。作为技术密集型经济, 数字经济以其高渗透性、广覆盖性、规模经济性引得学者们广泛关注[8,9] 。数字技术可渗透到生产、生活等各个领域, 催生出大数据、人工智能、互联网医疗等战略性新兴智能产业, 促进劳动、资本等要素资源优化配置[10] , 成为降本增效[11] 、提升全要素生产率[12] 的重要抓手; (3) 实体经济与绿色福利效应之间的关系。尽管实体经济为经济快速发展奠定了坚实的基础, 但实体经济发展中仍存在对传统粗放型经济发展模式过度依赖[13] 、绿色转型动力不足[14] 、结构性供需失衡[15] 等问题, 从而易造成产能过剩[16] 、能源消耗[17] 、环境污染[18] , 对绿色发展和绿色福利效应产生不利的影响。

综合相关研究发现, 学者们就数字经济、实体经济与绿色福利效应进行了有益探讨, 但是, 数字经济和实体经济能否协同促进绿色福利效应还有待进一步分析。本文采用空间杜宾模型探究数字经济、实体经济及其交互作用对绿色福利效应的直接及空间溢出影响。

1 理论分析与研究假设

1. 1 数字经济对绿色福利效应的影响

从供给层面看, 数字经济所引发的技术变革,可通过协同效应促进多要素成本降低和效率提升,是绿色福利效应释放的关键途径。(1) 数字技术之间协同效应。云计算整合、优化各企业之间的数据资源, 区块链连接多项数字技术、追溯产品生产到流通的全过程[19] , 可有效降低企业成本,提升绿色福利效应; (2) 不同主体间的数字技术协同效应。借助于多样化的开放数字网络平台, 龙头企业、高校、科研院所等利益相关者, 可以加速核心产品或服务谱系的技术群数字化过程; 也可以突破时间、空间障碍, 提高基于集群化的要素协同效率, 加强邻近地区环境保护与治理, 提升绿色福利效应; (3) 数字技术与其他要素协同效应。数字技术与大数据协作, 可以促进生态环境的数字化治理和保护; 而在生产、交换、消费等众多环节, 数字技术、数据要素与传统要素协同, 可优化传统要素配置效率[20] , 促进降本增效和绿色福利效应释放。

从需求层面看, 数字经济为消费者提供多样化产品, 引导消费者形成绿色环保消费理念, 促进消费提质升级以释放绿色福利效应。(1) 区域内示范效应。数字经济不仅可以促进绿色产品研发和生产, 还可依托数字化网络平台引导消费者购买这些节能环保产品, 使得消费者逐步养成绿色低碳的消费方式和生活方式; (2) 消费示范引致的生产者学习效应。定制化产品、多元化消费场景、便捷化支付相结合的全新消费模式, 可以从市场端反方向向生产者传递示范信号, 促进企业绿色转型[21] ; (3) 区域间示范效应。在驱动消费品质提升、消费理念转变的同时, 数字经济还可凭借5G、移动互联网、人工智能等进一步缩短区域间消费者认知距离, 释放邻近地区绿色福利效应。因此, 提出假设1:

假设1: 数字经济提升了本地及邻近地区绿色福利效应。

1. 2 实体经济对绿色福利效应的影响

要素、环境、市场竞争等方面的制约[15] , 使得部分实体经济主体的供给产品单一、附加值较低, 资源利用效率低, 抑制了绿色福利效应。(1)要素成本提高。受稀缺性、不可重复性、排他性特点的约束, 传统生产要素价格持续上涨, 引致实体企业生产和运营成本上升, 制约了实体企业技术革新和绿色转型; (2) 生态环境受限。近年来, 虚拟经济过快发展和环境规制趋紧, 挤压了实体企业发展空间[22] 。实体企业更倾向于以“绿色达标” 为目的[23] , 进行简单的创新研发活动,并不会改变“高耗低效” 的局面、改善区域绿色福利效应; (3) 市场竞争激烈。受市场不景气和供给结构质量等影响, 加之部分地区市场分割、恶性竞争和营商环境不好, 多数实体企业疲于价格竞争和促销, 制约了企业绿色技术创新投入。

从出口需求角度看, 2022 年我国进出口总值首次突破40 万亿元人民币关口, 连续6 年保持世界第一货物贸易国地位。面对国际市场的大规模需求, 实体企业倾向于以粗放型发展方式为主,生产、加工、出口大量劳动密集型产品和大宗产品。2022 年, 我国劳动密集型产品出口4. 28 万亿元, 占当年出口总额的17. 86%。国际市场需求的惯性不断强化着部分实体企业的规模化生产能力, 从而导致“高排放、低创新”。此外, 不同区域内实体企业间的无序竞争、竞相杀价, 也将削弱企业绿色创新投入的动机, 致使本地及邻近地区实体企业均无法释放绿色福利效应。因此, 提出假设2:

假设2: 实体经济不利于本地及邻近地区绿色福利效应释放。

1. 3 数字经济和实体经济协同发展对绿色福利效应的影响

经过集约化、集成化、集群化3 个基本过程,以及不同过程间的交互作用和系统演化, 使得数实协同发展程度、广度和深度不断进入新阶段,实现数字经济赋能实体经济、实体经济支撑数字经济, 持续提高绿色福利效应。

在集约化发展阶段, 数字技术融入到实体企业内, 嵌入到产品研发、生产、销售等各个部门中[24] , 加强企业内部门间技术协同、交流、共享,实现规模经济、释放绿色福利效应。在集成化阶段, 数字技术、数字化网络平台与实体企业高度结合, 使得包含数字技术在内的创新资源在企业以及区域间流动, 推动区域内外企业协同创新、数字化变革与规模化生产, 形成“长尾效应” 并实现范围经济[25] , 对各区域绿色福利效应产生积极的影响。在集群化阶段, 数字经济和实体经济协同发展程度走向深化。在这一阶段, 各企业、产业的经济活动边界以及各区域的地理边界被弱化[26] 。

数字经济发挥其网络效应对全行业、全产业链条进行数字化变革, 实现全社会内数据和创新资源共享、效率倍增, 重塑价值创造方式, 成为绿色福利效应释放的重要驱动力量。因此, 提出假设3:假设3: 数字经济和实体经济协同发展促进本地及邻近地区绿色福利效应释放。

2 研究设计

2. 1 模型构建

2. 1. 1 空间自相关性检验

根据“地理学第一定律”[27] , 各种事物处在一定的联系之中, 且距离越近, 事物之间的联系越紧密。为探究绿色福利效应、数字经济等空间相关性, 本文从全局空间自相关和局部空间自相关两方面来考察。

(1) 全局空间自相关性检验

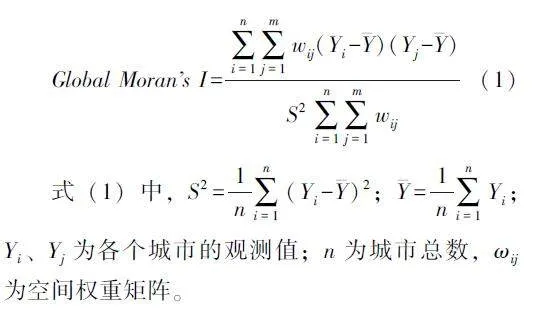

Global Moran's I 常用于全局空间自相关检验,其主要是测度绿色福利效应、数字经济等在整个空间上是否具有聚集现象, 计算公式如下[28,29] :

(2) 局部空间自相关性检验

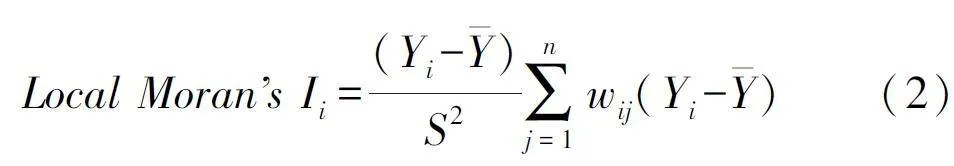

Local Moran's I 常用于局部空间自相关检验,主要用来测度绿色福利效应在局部空间上的空间集聚和空间依赖性特征, 其计算公式如下:

2."1. 2 空间计量模型

空间杜宾模型(SDM)同时考虑了解释变量、被解释变量及随机干扰项的空间溢出特征, 是描述空间溢出效应一般性、标准性的框架, 被广泛用于经济学实证研究[30] 。因此, 本文采用SDM 模型进行分析, 其模型设置如下:

lnGTFPit = ϕ + δWlnGTFPjt + φ1lnDIGIit +φ2lnINDUSTRYit +φ3lnDIGIit ×lnINDUSTRYit +φ4Xit +ϑ1WlnDIGIjt +ϑ2WlnINDUSTRYjt +ϑ3WlnDIGIjt ×lnIN⁃DUSTRYjt +ϑ4WXit +εit (3)

式(3) 中, GTFP 为绿色福利效应, DIGI 为数字经济, INDUSTRY 为实体经济, X 表示控制变量, W 为空间权重矩阵。

2. 2 变量选取与测度

2. 2. 1 绿色福利效应的测度

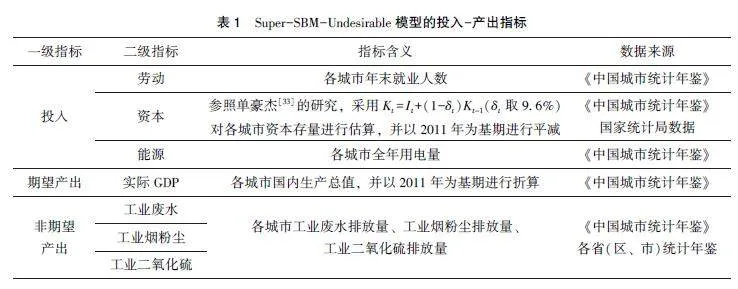

在本质上, 绿色福利效应反映着绿色、可持续发展活动对资源利用效率提升和环境质量改善的影响程度[7] 。而绿色全要素生产率追求的产出最大化、资源损耗和环境污染最小化的理念则反映了绿色福利效应的核心要义。因此, 本文采用绿色全要素生产率(GTFP)来衡量城市绿色福利效应水平, 并将其作为本文的被解释变量。借鉴杨书等[31] 的做法, 采用Tone[32] 提出的非期望产出超效率SBM 模型(Super-SBM-Undesirable) 测度城市GTFP。测度城市GTFP 时所使用的投入-产出指标如表1 所示。

将每个城市作为一个决策单元, 假设N 个决策单元, 每个决策单元均有M 种投入要素X =(x1,x2,…,xN )∈RM×N , 生产出E 种期望产出Yg =(yg1,yg2,…,ygN )∈RE×N , 以及F 种非期望产出Yb =(yb1,yb2,…,ybN )∈RF×N , 则生产可能集为:

P ={(x,yg ,yb ) x≥Xλ,yg ≤Yλ,yb ≥Yλ,λ≥0} (4)

式(4) 中, λ 为非负的权重向量, 在规模报酬可变(VRS) 下, Σλtj=1, λtj≥0。

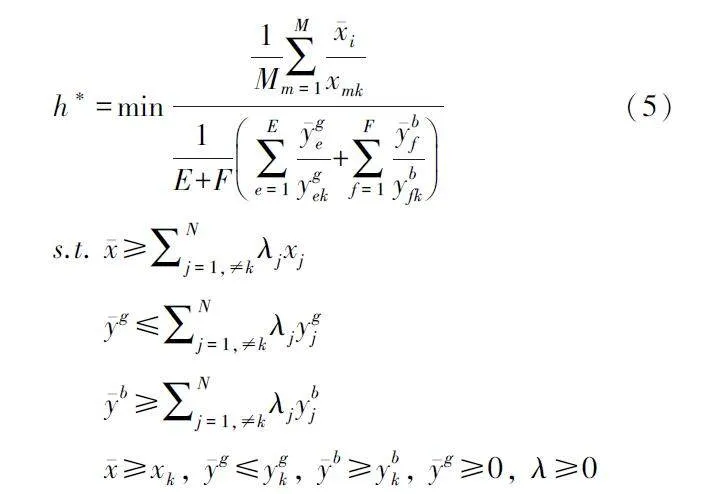

基于生产可能集, Super-SBM-Undesirable 模型可以表示为:

在式(5) 中, h∗表示GTFP, h∗≥0; h∗越大, 说明该决策单元GTFP 水平越高; 当h∗ ≥1时, 表明该决策单元达到了完全效率。

2. 2. 2 核心解释变量

(1) 数字经济(DIGI): 考虑到数字经济的核心内涵和发展重点、城市数据的可得性, 本文参照赵涛等[26] 的做法, 从数字普惠金融发展状况和互联网发展状况两方面来综合衡量数字经济。①采用郭峰等[34] 编制的数字普惠金融指数来反映数字普惠金融发展状况; ②采用黄群慧等[35] 提出的互联网普及率、互联网相关从业人员、互联网相关产出、移动互联网用户数4 个维度来反映互联网发展状况; ③本文对这5 个指标进行无量纲化处理, 利用算术平均法综合成一个指标来反映数字经济发展水平。

(2) 实体经济(INDUSTRY): 实体经济是国民经济发展的命脉和基础, 为促进经济平稳增长、提升国家竞争力提供了有力支撑。而工业则是实体经济发展的基石和重中之重[36] , 很大程度上代表和决定着实体经济发展水平。本文采用各城市规模以上工业增加值来衡量工业发展水平, 并将其作为实体经济水平的代理变量。

2. 2. 3 控制变量

本文控制了以下可能影响绿色福利效应的因素: (1) 创新政策支持(GIS), 以财政科学技术支出占一般预算财政支出比例来衡量; (2) 金融发展水平(FIN): 以金融机构存贷款余额占城市GDP 比重来反映; (3) 人口密度(DENSITY): 以每平方千米人数来表示; (4) 绿化水平(GREEN):以建成区绿化覆盖率来衡量。

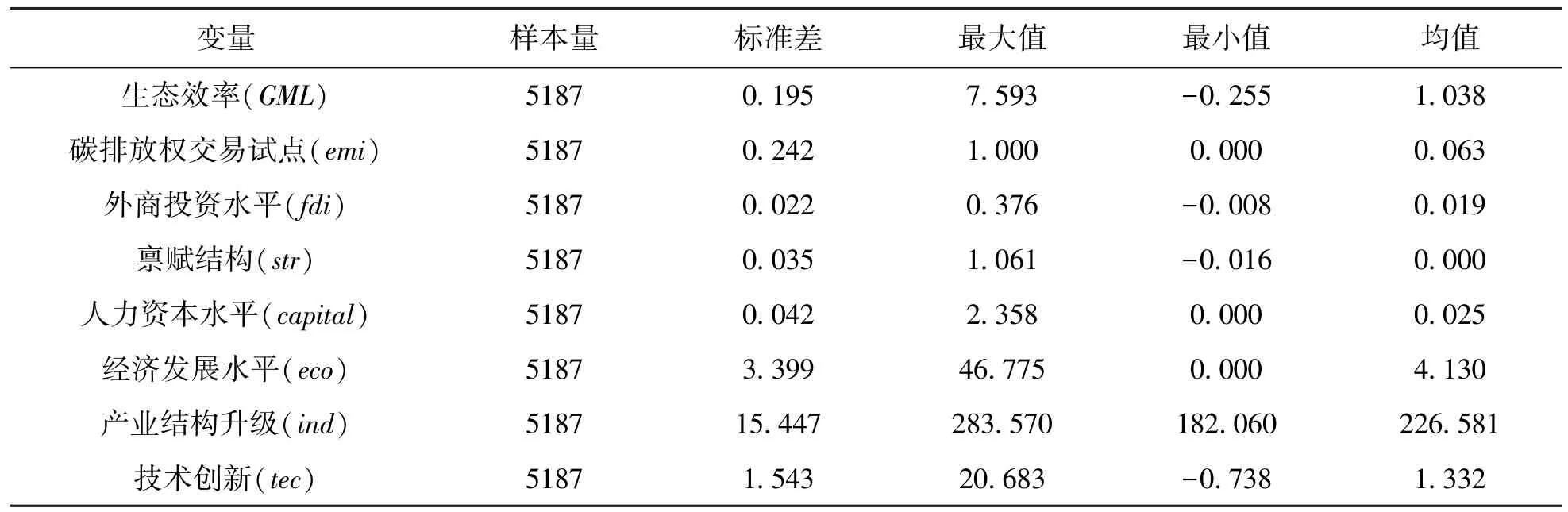

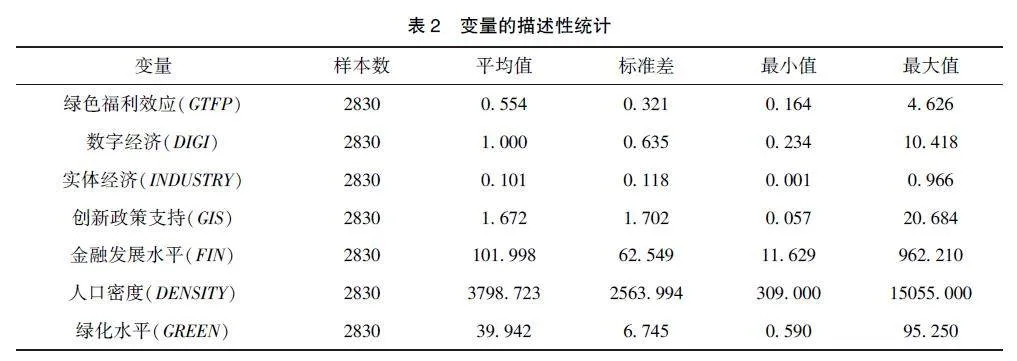

各个变量的描述性统计如表2 所示。

2. 3 数据来源

考虑到数据可得性, 本文依次剔除了数据缺失较为严重的地区(西藏、香港、澳门、台湾等)和行政区域调整的城市(巢湖、毕节、三沙、莱芜等), 仅以2011 ~2020 年我国283 个地级及以上城市面板数据为对象展开研究。数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心, 其余数据大部分来源于《中国城市统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、各地级市以及各省(区、市)统计年鉴、统计公报等。个别缺失数据利用插值法补齐。

3 实证结果与分析

3. 1 自相关性分析

3. 1. 1 全局空间自相关性检验

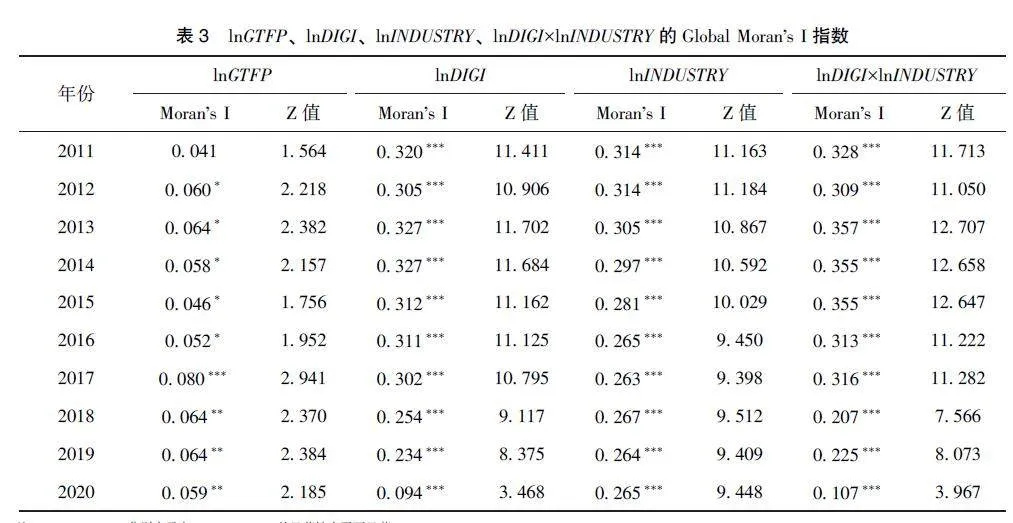

依据式(1), 本文采用地理经济嵌套距离矩阵依次测度了lnGTFP、lnDIGI、lnINDUSTRY、ln⁃DIGI×lnINDUSTRY 的全局莫兰指数(表3)。lnGT⁃FP 的全局莫兰指数均大于0 且显着性逐渐增强,说明样本期间绿色福利效应具有较好的空间相关性。lnDIGI、lnINDUSTRY、lnDIGI × lnINDUSTRY的全局莫兰指数较大且在1% 的显着性水平下显着, 表明数字经济、实体经济及二者交互作用同样存在空间集聚性特征, 并且这种特征随着时间的推移逐渐增强。

3. 1. 2 局部空间自相关性检验

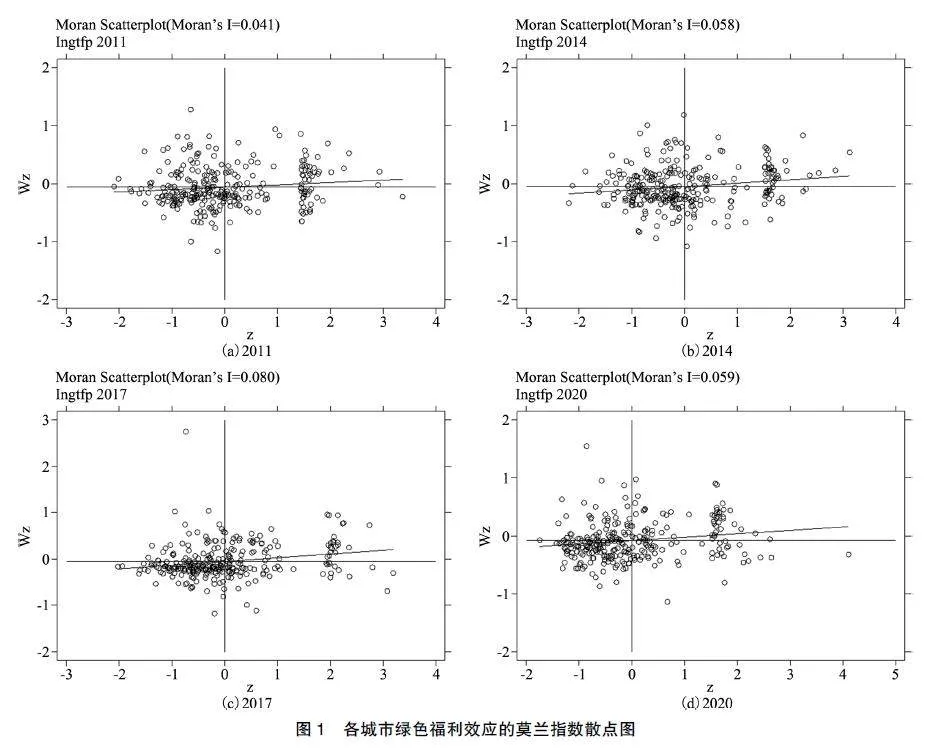

根据式(2) 和地理经济嵌套距离矩阵, 挑选2011、2014、2017、2020 年4 个年份,利用Stata 15绘制出绿色福利效应的莫兰指数散点图。图1 显示我国许多城市的绿色福利效应分布在第一、三象限, 呈“高高(H-H)”、“低低(L-L)” 集聚特征———高绿色福利效应的城市和高的城市相连, 低绿色福利效应的城市往往和低的相连。此外, 越来越多的城市向第一、三象限集聚则表明绿色福利效应逐渐呈现更强的空间关联和空间依赖性特征。

3."2 基准回归分析

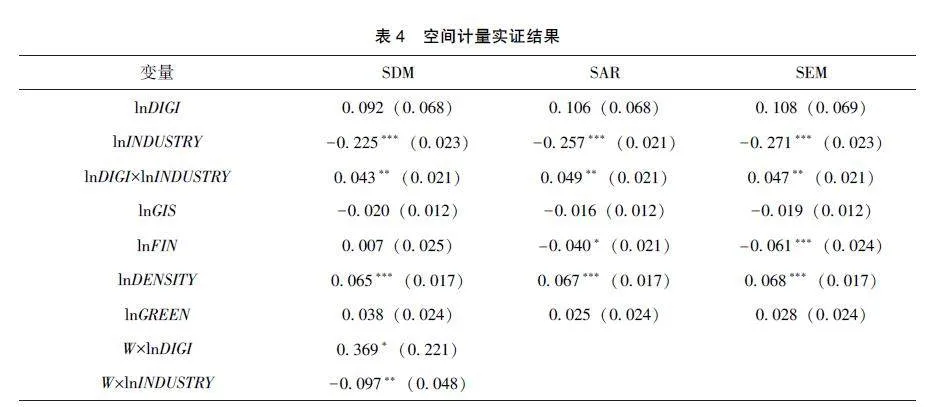

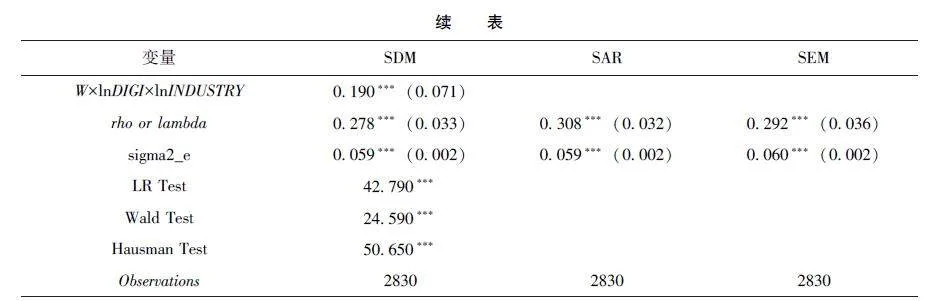

表4 中模型的Hausman 检验、LR 检验和Wald检验结果通过了1%的显着性检验, 说明SDM 模型不会退化为空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM), 具有时空双固定效应的SDM 模型最优, 验证了本文选择SDM 模型的正确性。分析基准回归结果: (1) 绿色福利效应的空间滞后项系数rho 显着大于0, 同样说明了绿色福利效应具有空间集聚性特征; (2) 解释变量的回归系数表明绿色福利效应同时受到本地及邻近地区数字经济、实体经济及二者协同作用的影响。

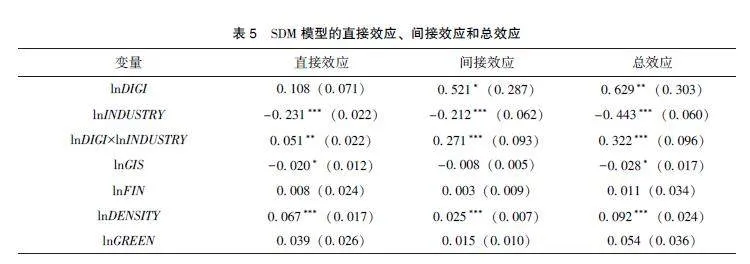

此外, 本文通过偏微分方法, 进一步将解释变量产生的绿色福利效应分解为直接效应、间接效应和总效应, 实证结果如表5 所示。可以发现: (1)数字经济的直接及间接效应系数分别为0. 108、0. 521, 说明数字经济的绿色福利效应是存在的;并且由于数字技术扩散和知识溢出, 数字经济的溢出效应更强更显着; (2) 实体经济对本地及邻近地区绿色福利效应的回归系数分别为-0. 231和-0. 212, 且都在1%的水平下显着, 表明实体经济不利于本地及邻近地区绿色福利效应释放, 证实了假设2。由于区域之间的经济联系和产业关联, 实体经济在抑制本地区绿色福利效应的同时产生了负向空间溢出; (3) 数字经济和实体经济交互作用的直接及间接效应系数分别为0. 051、0. 271, 说明数字经济和实体经济可以协同促进绿色福利效应;(4) 控制变量中, 创新政策支持对本地及邻近地区绿色福利效应产生了挤出效应, 人口密度显着促进了本地区绿色福利效应并产生了正向空间溢出, 金融发展水平和绿化水平尚未显着促进本地及邻近地区绿色福利效应释放。

3. 3 稳健性检验

3. 3. 1 更换空间权重距离矩阵

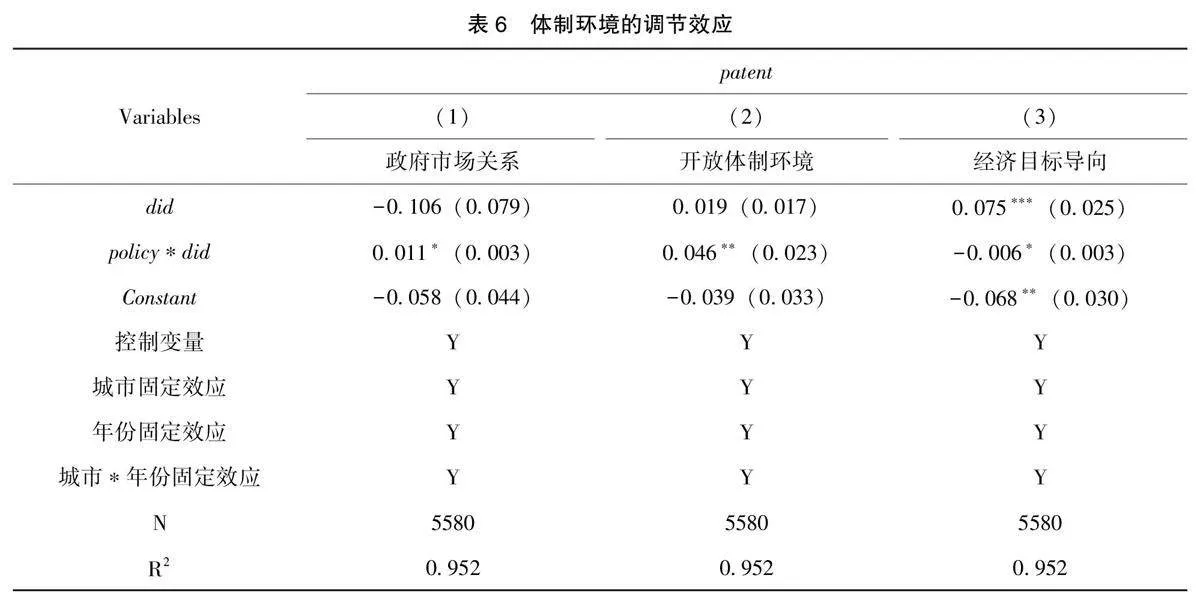

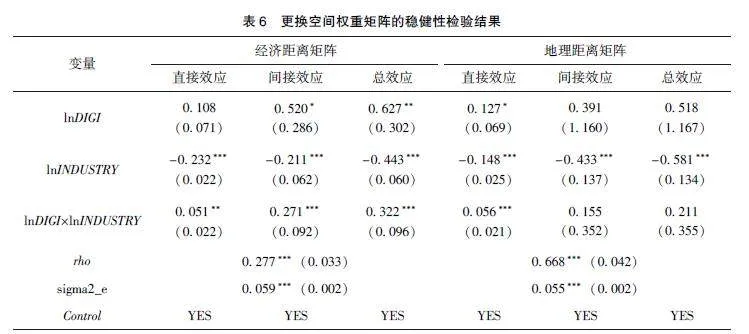

本文将地理经济嵌套距离矩阵更换为经济距离矩阵和地理距离矩阵, 进行空间杜宾模型估计,结果如表6 所示。更换空间权重矩阵以后, 核心解释变量的符号和显着性与基准回归结果基本一致, 基准回归结果较为稳健。

3. 3. 2 其他方法

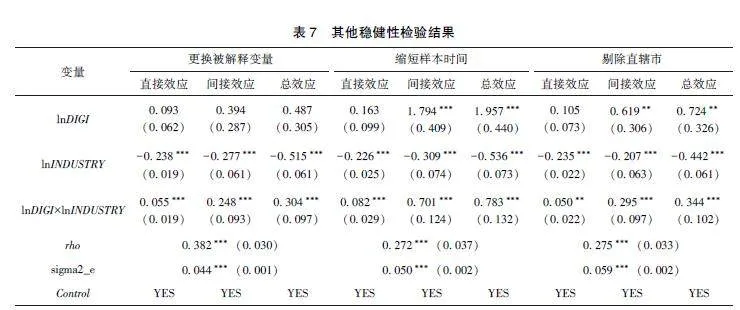

表7 依次报告了更换被解释变量、缩短样本时间、剔除直辖市后的回归结果。其中, 更换被解释变量是将以规模报酬可变下Super-SBM-Un⁃desirable 模型测度的GTFP 更换为以规模报酬不变下Super-SBM-Undesirable 模型测度的GTFP;缩短样本时间是将2011 年、2020 年的截面数据剔除; 剔除直辖市是将北京市、天津市、上海市、重庆市4 个城市剔除。表7 的结果表明, 经过这3 种方法检验后, 核心解释变量的符号没有发生变化, 显着性与基准模型基本一致, 验证了基准模型计量结果的稳健性。

3. 4 内生性分析

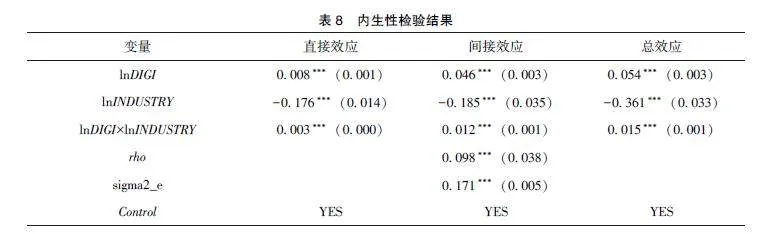

为了缓解由遗漏变量或双向因果关系导致的内生性问题, 本文借鉴邹新月和王旺[37] 的做法,选取移动电话普及率这一工具变量进行内生性分析。选取这个工具变量的原因在于, 移动电话是居民上网购物娱乐的主要方式, 移动电话普及率越高, 数字经济的发展潜力和空间越大, 移动电话普及率与数字经济满足相关性要求; 同时, 移动电话普及率并不直接影响绿色福利效应, 满足排他性要求。基于这一工具变量, 内生性检验结果如表8 所示。

通过表8 可以看出, 考虑内生性以后, 基准模型中的核心结论依旧成立, 数字经济、数字经济和实体经济的交互作用均显着促进了本地及邻近地区绿色福利效应, 实体经济显着阻碍了本地及邻近地区绿色福利效应释放。

3. 5 异质性分析

3. 5. 1 城市规模异质性分析

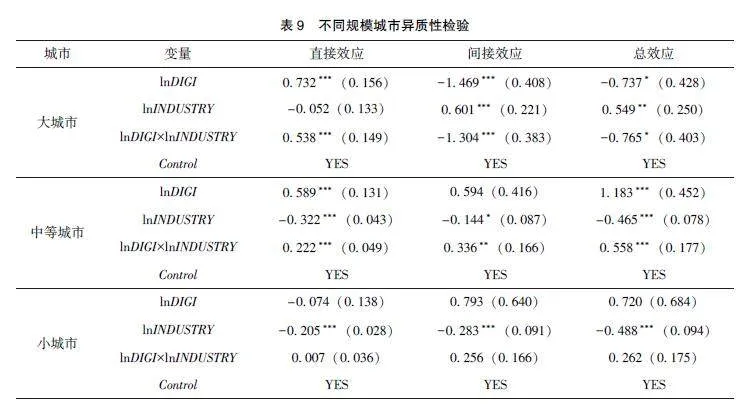

考虑到不同规模的城市在经济基础、产业政策、数字经济发展速度和质量方面存在差异, 数字经济、实体经济及其交互作用对不同规模城市绿色福利效应的影响也可能存在不同。本文参照秦文晋和刘鑫鹏[38] 的做法, 根据第一财经新一线城市研究所发布的《中国城市新分级名单》, 将一线、新一线城市划分为大城市, 二三线城市划分为中等城市, 四五线城市划分为小城市, 进行空间杜宾模型估计, 结果如表9 所示。

从直接效应来看, (1) 数字经济显着促进了大、中城市绿色福利效应, 但却抑制了小城市绿色福利效应。数字经济自身具有助力绿色低碳发展的内在优势, 但是, 现阶段小城市与数字经济发展配套的数字基础设施建设、数据资源应用等尚未完善, 因此数字经济对小城市的绿色福利效应可能存在滞后性; (2) 实体经济均抑制了大中小城市绿色福利水平。这表明目前实体经济对各个规模城市绿色福利效应均产生了不利的影响;(3) 数字经济与实体经济的交互作用对大、中城市绿色福利效应的促进作用强于小城市。这表明大中城市相对完善的数字资源条件、实体经济场景以及二者协同发展的空间, 为绿色福利效应释放提供了更好的条件。

从间接效应来看, (1) 在大城市, 数字经济对邻近地区绿色福利效应产生了负向空间溢出,这可能与大城市数字经济的规模效应还未达到临界条件, 或者缺乏更为“公共性” 的相关技术利用与扩散等因素相关; (2) 与中小城市不同, 实体经济对大城市绿色福利效应产生了正向空间溢出。对大城市来说, 某一地区实体经济的不利影响对邻近地区影响较小。这种结果意味着, 在实体经济规模占优的条件下, 实体经济的绿色技术改造与创新, 将更有助于降低绿色技术应用与扩散成本, 释放区域内绿色福利效应; (3) 与大、小城市相比, 中等城市数字经济与实体经济交互作用产生的正向空间溢出效应更强。这可能是由于大部分中等城市内数字经济发展的不平衡性以及相关技术的差异性没有其他两类城市那么突出,数字经济和实体经济的协同发展程度较好, 区域之间技术交流共享、资源优化配置水平较高, 更易提升绿色福利效应并对邻近地区产生更强的空间溢出。

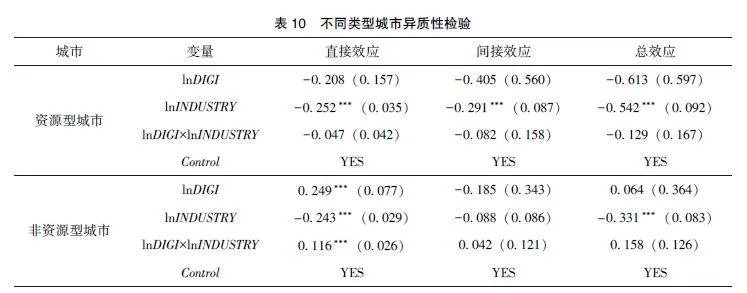

3. 5. 2 城市类型异质性分析

由于不同资源类型的城市在经济发展模式、产业结构状况、技术创新水平等方面存在较大差异, 从而数字经济与实体经济协同发展程度不同,对绿色福利效应的影响可能存在异质性。因此,本文根据国务院颁布的《全国资源型城市可持续发展规划(2013 ~ 2020 年)》, 将样本城市划分为资源型城市、非资源型城市, 进行空间杜宾模型估计, 结果如表10 所示。

直接效应结果表明, (1) 数字经济分别对资源型城市、非资源型城市绿色福利效应产生了抑制和促进作用。长期以来, 由于资源依赖性强、经济结构单一、技术水平低下等, 资源型城市数字经济发展缓慢, 对绿色福利效应产生了抑制作用。而得益于经济发展、技术水平、产业结构方面的优势, 非资源型城市可充分发挥数字经济的绿色福利效应; (2) 实体经济显着抑制了资源型、非资源型城市绿色福利效应。这意味着, 实体经济的负向绿色福利效应影响应引起重视; 因地制宜,结合城市类型制定有针对性的绿色转型方案、推动数字化转型应成为未来实体经济发展的重点;(3) 数字经济和实体经济的交互作用抑制了资源型城市绿色福利效应, 促进了非资源型城市绿色福利效应。这可能与资源型城市、非资源型城市在绿色转型难度、资源依赖程度、数实融合程度等方面的差距有关。

间接效应结果表明, (1) 数字经济对两类城市绿色福利效应的空间溢出影响均为负, 表明在这两类城市中, 数字经济并未促进邻近地区绿色福利效应释放; (2) 在不同资源类型城市中, 实体经济均对绿色福利效应产生了负向空间溢出。原因可能在于, 地理邻近性以及实体企业上下游的经济关联性, 使得实体经济在抑制本地区绿色福利效应的同时, 对邻近地区产生了“一损俱损”的影响; (3) 数字经济和实体经济的交互作用仅对非资源型城市绿色福利效应产生了正向空间溢出, 这表明在非资源型城市中, 数字产业化、产业数字化水平较高, 更易发挥网络效应, 提升本地及邻近地区绿色福利效应。

4 结论与启示

本文从理论和实证两方面探讨了数字经济、实体经济及其交互作用对绿色福利效应的直接及空间溢出影响。研究发现, 数字经济、数字经济和实体经济的交互作用促进了本地区绿色福利效应并产生了显着的正向空间溢出, 实体经济则显着抑制了本地及邻近地区绿色福利效应; 异质性结果表明, 数字经济和实体经济的交互作用对中等规模城市绿色福利效应的直接及间接影响均显着为正, 对非资源型城市绿色福利效应的直接影响显着为正, 间接影响为正。基于以上结论, 本文提出以下政策建议:

(1) 强化数字引领, 促进数字经济和实体经济协同发展。强化数字引领, 以数据要素、数字技术赋能实体企业数字化转型。加快智能车间、智能工厂、智慧物流、智慧医疗、智慧教育等建设, 打造数字经济全产业链条, 加速新产品和新服务供给, 以提升经济运行效率、释放绿色福利效应。

( 2) 加强区域之间技术交流与合作, 推动绿色福利效应释放。各地方政府应鼓励、引导企业研发和使用绿色环保的战略性技术, 强化区域之间数字化交流与合作, 加强数字核心技术攻关,推动数字知识扩散、技术溢出, 以数赋能本地及邻近地区绿色福利效应。应促进形成不同规模城市之间具有紧密联系的城市群, 并与数实协同发展的新趋势相结合, 推动小城市绿色低碳发展。围绕数字技术提升、数据资源开发利用等, 加大财政科研投入, 支持企业等创新主体加速重大科研创新, 增强区域数字经济发展源动力、集聚力和竞争力。

(3) 打造大数据产业中心、创新创业集聚区。引导大型企业、重点企业开展数据中心建设, 打造以大数据为支撑的创新创业集聚区, 打破数据壁垒, 形成大中小企业协同合作的数字产业体系;围绕高端芯片、集成电路、核心元器件等数字经济领域的关键技术, 引导企业与高校、科研院所开展高水平实质性、战略性创新合作, 为中国式现代化产业体系构建提供坚实的技术基础。

参考文献

[1] 谢康, 肖静华. 面向国家需求的数字经济新问题、新特征与新规律[J]. 改革, 2022, (1): 85~100.

[2] 罗茜, 王军, 朱杰. 数字经济发展对实体经济的影响研究[J].当代经济管理, 2022, 44 (7): 72~80.

[3] 怀仁, 李建伟. 我国实体经济发展的困境摆脱及其或然对策[J]. 改革, 2014, (2): 12~27.

[4] 戴翔. 产品内分工、出口增长与环境福利效应———理论及对中国的经验分析[J]. 国际贸易问题, 2010, (10): 57~63.

[5] Lin B, Benjamin N I. Green Development Determinants in China:A Non-radial Quantile Outlook [J]. Journal of Cleaner Produc⁃tion, 2017, 162: 764~775.

[6] 王圣云, 韩亚杰, 任慧敏, 等. 中国省域生态福利绩效评估及其驱动效应分解[J]. 资源科学, 2020, 42 (5): 840~855.

[7] 廖显春, 李小慧, 施训鹏. 绿色投资对绿色福利的影响机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30 (2): 148~157.

[8] 荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架[J]. 经济学家, 2019, (2): 66~73.

[9] 涂心语, 严晓玲. 数字化转型、知识溢出与企业全要素生产率———来自制造业上市公司的经验证据[J]. 产业经济研究,2022, (2): 43~56.

[10] Acemoglu D, Restrepo P. The Race Between Man and Machine:Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Em⁃ployment [J]. American Economic Review, 2018, 108: 1488~1542.

[11] Goldfarb A, Tucker C. Digital Economics [J]. Journal of Eco⁃nomic Literature, 2019, 57 (1): 3~43.

[12] 万晓榆, 罗焱卿. 数字经济发展水平测度及其对全要素生产率的影响效应[J]. 改革, 2022, (1): 101~118.

[13] 宋马林, 金培振. 地方保护、资源错配与环境福利绩效[J]. 经济研究, 2016, 51 (12): 47~61.

[14] 解学梅, 韩宇航. 本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”?———基于注意力基础观的多案例研究[ J]. 管理世界, 2022, 38 (3): 76~106.

[15] 黄群慧. 论新时期中国实体经济的发展[ J]. 中国工业经济, 2017, (9): 5~24.

[16] 黄群慧. 论中国工业的供给侧结构性改革[ J]. 中国工业经济, 2016, (9): 5~23.

[17] 李斌, 彭星, 欧阳铭珂. 环境规制、绿色全要素生产率与中国工业发展方式转变———基于36 个工业行业数据的实证研究[J]. 中国工业经济, 2013, (4): 56~68.

[18] 陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018, 53 (2): 20~34.

[19] 田秀娟, 李睿. 数字技术赋能实体经济转型发展———基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 2022, 38(5): 56~74.

[20] 肖旭, 戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J].改革, 2019, (8): 61~70.

[21] 王如玉, 梁琦, 李广乾. 虚拟集聚: 新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[ J]. 管理世界, 2018,34 (2): 13~21.

[22] 罗来军, 蒋承, 王亚章. 融资歧视、市场扭曲与利润迷失———兼议虚拟经济对实体经济的影响[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 74~88.

[23] 陶锋, 赵锦瑜, 周浩. 环境规制实现了绿色技术创新的“增量提质” 吗———来自环保目标责任制的证据[J]. 中国工业经济, 2021, (2): 136~154.

[24] 王开科, 吴国兵, 章贵军. 数字经济发展改善了生产效率吗[J]. 经济学家, 2020, (10): 24~34.

[25] 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017, 52 (3): 4~17.

[26] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展———来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65~76.

[27] Tobler W. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the De⁃troit Region [J]. Economic Geography, 1970, 46: 234~240.

[28] Moran P A P. The Interpretation of Statistical Maps [ J]. Jour⁃nal of the Royal Statistical Society, 1948, 10: 243~251.

[29] Moran P A P. Notes on Continuous Stochastic Phenomena [ J].Biometrika, 1950, 37: 17~23.

[30] Elhorst J P. Spatial Econometrics: From Cross-sectional Data to Spatial Panels [M]. Physica-Verlag HD, 2014: 57~60.

[31] 杨书, 范博凯, 顾芸. 投资型环境规制对绿色全要素生产率的非线性影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32 (5):120~131.

[32] Tone K. A Slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelop⁃ment Analysis [ J]. European Journal of Operational Research,2001, 130 (3): 498~509.

[33] 单豪杰. 中国资本存量K 的再估算: 1952~2006 年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25 (10): 17~31.

[34] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19 (4): 1401~1418.

[35] 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019, (8): 5~23.

[36] 姜松, 孙玉鑫. 数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J]. 科研管理, 2020, 41 (5): 32~39.

[37] 邹新月, 王旺. 数字普惠金融对居民消费的影响研究———基于空间计量模型的实证分析[J]. 金融经济学研究, 2020, 35(4): 133~145.

[38] 秦文晋, 刘鑫鹏. 网络基础设施建设对数字经济发展的影响研究———基于“宽带中国” 试点政策的准自然实验[J]. 经济问题探索, 2022, (3): 15~30.

(责任编辑: 杨 婧)

基金项目: 国家自然科学基金面上项目“吸收能力-技术体制匹配下的企业战略性技术创新机理研究” ( 项目编号: 72172055); 辽宁省教育厅面上项目“辽宁省民营企业战略性创新模式研究” ( 项目编号: LJKR0038); 辽宁省兴辽英才计划项目“ 辽宁经济高质量发展研究” (项目编号: XLYC1904004)。