〔摘 要〕 为进一步提高全要素生产率, 本文以2014~2023 年我国30 个省(区、市) 制造业和服务业企业为研究对象, 开展了产业融合对全要素生产率的影响实证分析。具体地, 选用全要素生产率为因变量, 产业融合水平为自变量, 经济发展水平、人力资本水平、外商直接投资水平、基础设施完善水平、市场竞争水平为控制变量, 通过描述性统计、回归分析、稳健性检验、异质性分析, 验证了产业融合对全要素生产率的影响。结果表明, 产业融合显着正向促进全要素生产率提高, 且在1%水平上显着; 产业融合先抑制技术效率提升后促进技术效率提升, 且在1%水平上显着; 产业融合对技术进步的作用表现出单一的正向促进线性作用; 东、西、中3 个区域的产业融合对全要素生产率的影响相同, 均表现为显着正向促进作用, 且在1%水平上显着。在此基础上, 为进一步促进全要素生产率的提升, 充分发挥产业融合的促进作用, 提出加快产业融合进程, 稳步推进产业融合; 提高经济发展水平, 强化人才体系构建; 提高外商直接投资水平, 促进市场良性竞争的建议与对策。

〔关键词〕 产业融合 全要素生产率 服务业 制造业 技术进步 技术效率 技术交替 技术交流

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.12.015

〔中图分类号〕F062. 9; F424; F719 〔文献标识码〕A

引 言

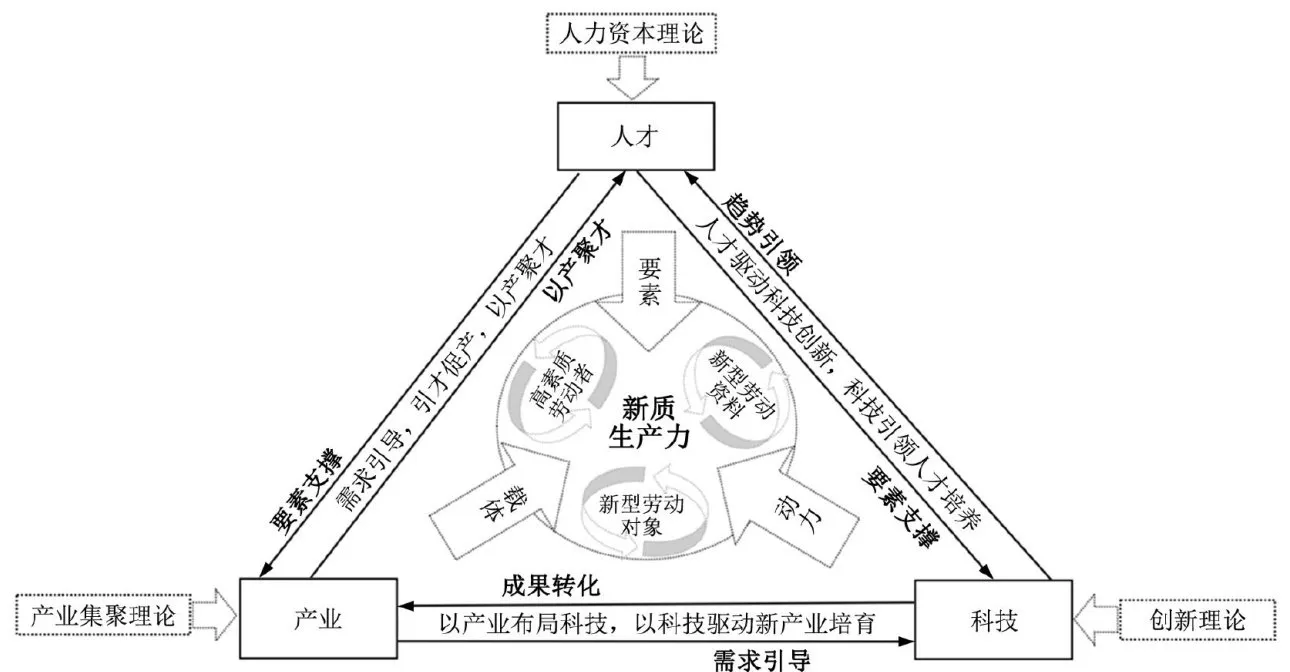

随着经济的全球化发展, 通过产业融合来提高经济发展水平是一种有效的途径。党的二十届三中全会明确提出, “加强创新资源统筹和力量组织, 推动科技创新和产业创新融合发展”, 助力发展新质生产力。习近平总书记于全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上着重强调,“切实推动科技创新与产业创新深度融合, 助力新质生产力的发展”, 要实现这一融合的基础在于提升高质量科技供给, 其关键在于加强企业在科技创新中的主体地位, 途径则是推动科技成果的转化与应用。这一重要论述阐释了科技与产业互动融合是我国深入实施创新驱动发展战略的内在要求, 为推动高质量发展、加速新质生产力的发展提供了重要的指导方向。

近年来, 随着不同产业结构的调整优化和融合, 提高了产业的核心竞争力, 对推动技术创新和建设现代化、智能化产业体系具有积极的促进作用, 不仅对产业的发展产生了积极影响, 同时还带来了巨大的经济效率, 促进了全要素生产率提升。

孙梅[1] 以基于乡村振兴视角, 分析了农业与服务业产业融合时, 农业全要素生产率的发展规律, 认为农业和服务业融合遵循经济发展规律, 有利于促进农业产业现代化和多功能化发展, 推进乡村振兴。周雯等[2] 结合数字化技术和人工智能技术, 分析了数字化和人工智能技术之间的关系,以及上述两业产业融合对全要素生产率的影响机理, 认为产业融合可降低非期望产出, 促进技术进步, 进而提高全要素生产率。黄先海和高亚兴[3]结合中国企业专利信息, 从微观角度分析了数字经济与实体经济产业融合对全要素生产率的影响,认为产业融合可增强产业对技术的创新能力, 使企业获得更大的全要素生产率提升。彭芳梅[4] 以粤港澳地区的制造业和生产服务业为研究对象, 探讨了生产服务业与制造业融合下, 全要素生产率的发展规律, 认为粤港澳制造业和生产服务业的产业融合加快了产业结构优化升级, 同时带来了技术革新, 有利于全要素生产率的提升。叶祥松和殷红[5] 通过分析产业结构变迁和互动, 在产业融合动态视角下, 探讨了全要素生产率特点, 认为产业融合可优化调整产业结构从而提升不同产业间的信息与技术交流, 进而提高全要素生产率。张同斌和陈婷玉[6] 结合产业融合和成本效应, 比较产业融合前后全要素生产率增长情况, 发现产业融合后的全要素生产率明显高于融合前。

分析上述研究内容和研究成果可以发现, 不同产业融合对全要素生产率均表现出促进作用, 从对经济整体全要素生产率增长的贡献来看, 在较长历史时期中, 产业融合对于经济整体全要素生产率的增长发挥着积极作用, 其贡献程度和影响均较为深远。但就目前研究而言, 大多数研究分析了产业融合对全要素声场率的影响机理和效应,但也仅局限于部分地区, 不能充分说明我国整体的产业融合情况和全要素生产率。因此, 为充分研究我国整体产业融合情况, 以及全要素生产率对经济整体的影响, 本文以全国30 个省(区、市)制造业和服务业企业为研究对象, 并以制造业和服务业产业融合为例, 开展了产业融合对全要素生产率的实证分析。

1 研究假设与变量选取

1. 1 研究假设

产业融合打破了产业之间的市场边界和技术边界, 方便了产业之间的资源共享, 有利于不同产业企业之间的信息互通, 进而为产业技术革新与规模扩大奠定了基础。长期以来, 我国不同区域的产业分布存在显着差异, 且部分区域产业发展与产业融合存在不均衡的问题, 限制了经济发展。但近年来, 随着“一带一路” 倡议提出, 区域产业融合水平将越来越高, 一定程度上促进了全要素生产率[7] 。以制造业和物流业产业为例, 制造业作为第二产业, 物流产业作为第三产业, 产业融合对制造业产业、物流业产业的规模和效率均起到了积极的促进作用, 推动制造业和物流业高质量发展, 实现全要素生产率的提升[8] 。同样,在农业产业融合方面, 农业产业的融合加速了农业技术的进步, 提高了农业生产效率, 对农业全要素生产率也起到了一定的优化[9] 。根据上述分析, 本文提出假设1:

假设1: 产业融合可提高全要素生产率。

产业融合虽然整体表现为促进全要素生产率提升, 但由于融合初期, 不同产业之间存在技术壁垒, 导致技术效率可能处于较低水平, 而在融合后期, 随着融合进程的推进, 不同产业企业的技术创新程度会越来越高, 进而能促进技术效率[10] 。另外, 产业融合过程是一个梯度有序过程。当前,我国经济处于一个劳动密集、资本密集、知识密集等产业并存的阶段, 产业融合涉及到传统产业和新兴产业之间的融合发展, 还涉及到国内国外之间的融合发展, 导致了新的竞争形成, 一定程度上对技术效率存在抑制作用。而随着产业融合发展的实际需求, 以及构建现代化产业体系的发展需求, 这种竞争逐渐转化为良性竞争, 对促进技术效率提升具有重要影响。基于此, 本文提出假设2。

假设2: 产业融合先抑制技术效率提升后促进技术效率提升。

产业融合发展促进了不同产业行业内的信息与技术交流, 使创新技术在不同产业间流动, 并产生了新技术, 促进了技术进步[11] 。在资源配置上, 通过产业融合可打破传统行业之间的壁垒,实现资源共享和优化配置。对于不同领域的产业,产业融合有利于整合人才、专业技术, 从而形成一个高效的产业体系, 这对推动整个产业链的技术进步至关重要。在市场需求变化上, 产业融合能够激发产业链分解、重构和功能升级, 并以新的产业形态来应对市场需求变化, 进而促进技术进步。在新质生产力培育上, 产业融合有助于培育壮大新型产业, 同时提升改造传统产业, 促进技术进步与革新。基于以上分析, 本文提出假设3:

假设3: 产业融合能够促进技术进步。

1. 2 变量选取

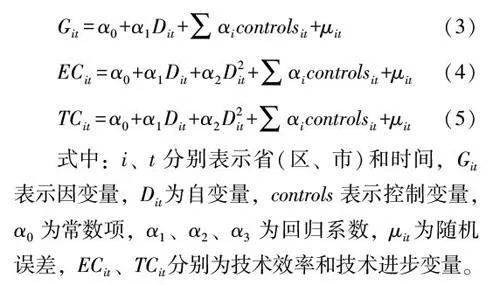

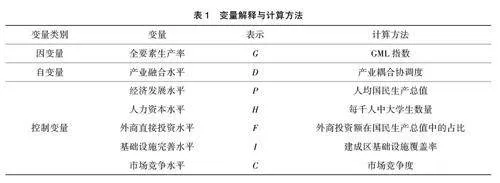

(1) 因变量。全要素生产率(G)。GML(Green⁃ness, Productivity and Healthiness Index)指数是一种用于测量评估区域可持续发展水平的指数, 可综合评估地区绿色、生产率、健康情况, 衡量地区生产效率, 故选用该指标评估全要素生产率, 并参考张舒甜和王永平[12] 的研究进行测算。

(2) 自变量。产业融合水平(D)。产业融合水平可通过产业耦合协调度进行评估, 故选用该指标评价产业融合水平, 并参考张舒甜和王永平[12] 的研究进行测算。

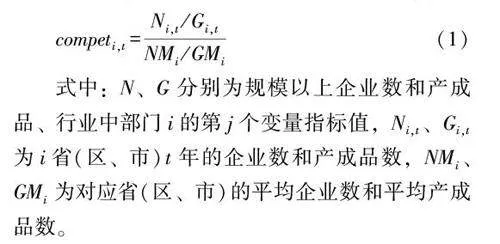

(3) 控制变量。经济发展水平(P)、人力资本水平(H)、外商直接投资水平(F)、基础设施完善水平(I)、市场竞争水平(C)。经济发展水平一定程度上反映了全要素生产投入情况, 经济发展水平越高, 通常表明全要素生产投入越大, 导致全要素生产率越高, 故选用经济发展水平作为实证分析的控制变量, 并采用人均国民生产总值进行表征[13] 。人力资本水平越高, 对全要素生产率的促进效果越强[14] , 故可将该变量作为控制变量, 并采用每千人中大学生数量进行表征。外商直接投资水平侧面反映了全要素生产率增长情况,外商直接投资水平越高, 表示技术越先进, 进而促进全要素生产率增长, 故可将该指标作为控制变量, 并采用外商投资额在国民生产总值中的占比进行表征。基础设施是全要素生产的基础, 基础设施建设越完善, 越能促进全要素生产水平的提高, 故选用该变量作为控制变量, 并采用建成区基础设施覆盖率进行表征, 具体计算方法是建成区基础设施覆盖面积占建成区面积的百分比。公平、良性的市场竞争有利于推动生产技术改革与创新, 进而促进全要素生产率的提高, 但恶劣的市场竞争会使企业为增加利润来降低创新投入或推广, 导致全要素生产率下降。因此, 市场竞争水平对全要素生产率仍具有一定的影响, 故选用该变量作为控制变量, 并采用市场竞争度进行表征。其中, 市场竞争度的计算方法如式(1)。

各变量的解释与计算方法具体如表1 所示。

2 实证分析

2. 1 研究对象及数据说明

本次实证分析以全国30 个省(区、市)(考虑数据的可获得性, 不包括港、澳、台及西藏地区)的制造业和服务业两业为研究对象, 分析产业融合对全要素生产率的影响。研究时间段为2014~2023 年, 具体数据来自国家统计局官方网站、中国统计年鉴、国泰安数据库及各省(区、市)的统计年鉴。

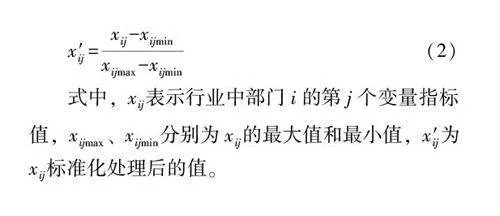

考虑到数据中存在缺失数据, 为避免该类数据对实证结果的影响, 采用均值插值法进行填补。具体而言是将缺失值替换为该值所有观测值的平均值。同时, 为解决数据的异方差, 取数据对数作为实验数据[16,17] 。另外, 由于不同行业不同变量指标数据存在不同的量纲, 为统一数据, 采用max-min 方法对所有数据进行了标准化处理, 如式(2)。

2. 2 回归模型构建

根据研究假设1~3 和构建的变量指标体系,为实证分析产业融合对全要素生产的影响, 构建了式(3) ~(5) 回归模型。

2. 3 结果与分析

2. 3. 1 描述性统计

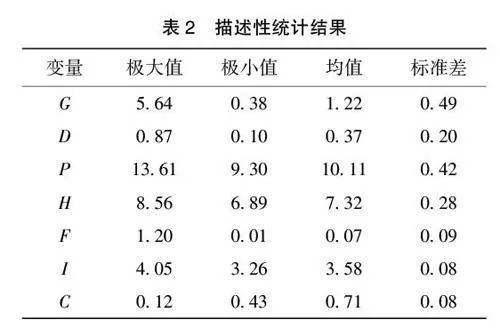

表2 为数据描述性统计结果。结果显示, 不同变量的极大值和极小值存在显着差异, 表明不同省(区、市)、不同时间的全要素生产率差异显着。根据均值和标准差结果来看, 各省(区、市)全要素生产率整体处于较低水平[18,19] 。同理, 在自变量产业融合水平和控制变量经济发展水平、人力资本水平等变量上, 同样存在不同省(区、市)、不同时间差异明显的情况, 表明不同省(区、市)、不同时间的产业融合水平不同。

2. 3. 2 回归分析

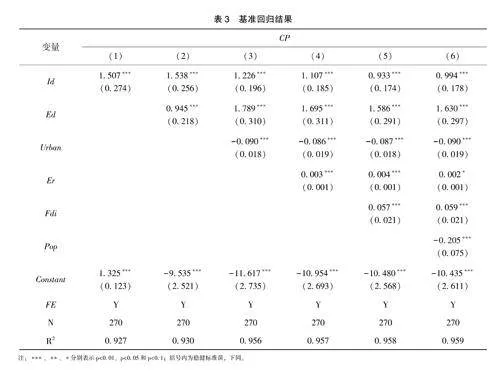

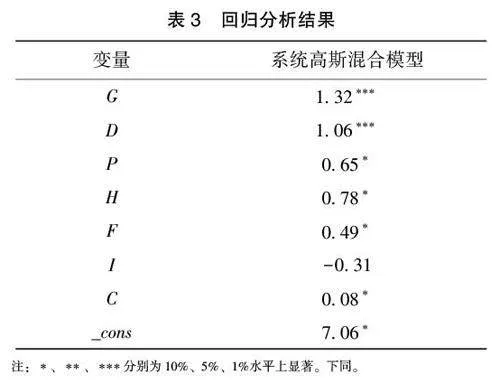

根据构建的计量模型(1), 采用Stata16. 0软件和系统高斯混合模型进行回归分析[20] , 得到表3。根据表3 回归结果可以发现, 在因变量和自变量方面, 二者的回归系数均为正, 且在1%水平上显着, 表明产业融合显着促进全要素生产率;在控制变量方面, 基础设施完善水平的回归系数为负, 但不存在显着性, 表明基础设施完善水平反向降低了全要素生产率, 分析其原因可能是基础设施完善水平提高, 产生了大量的能源消耗, 降低了绿色要素生产率, 进而导致全要素生产率下降, 在经济发展水平和人力资本水平等其他控制变量指标上, 回归系数均为正, 且均在10%水平上显着, 表明上述控制变量会显着促进全要素生产率提高。因此, 提高经济发展水平和人力资本水平, 吸引外商直接投资, 刺激市场良性竞争, 有利于提高全要素生产率, 即假设1 成立。

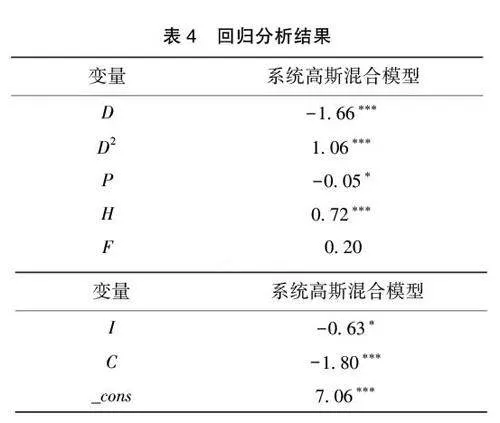

根据构建的计量模型(2), 采用Stata16. 0 软件和系统高斯混合模型进行回归分析, 得到表4。根据表4 回归结果可以发现, 一次项和二次项系数分别为负和正, 表明产业融合水平存在一个临界值, 当小于临界值时, 产业融合抑制技术效率提升; 大于临界值时, 产业融合促进技术效率提升。分析其原因是产业的逐步融合加快了融合水平, 导致产业耦合协调度逐渐增高, 进而促进了绿色技术效率。由此可得出结论, 产业融合先抑制技术效率提升后促进技术效率提升, 假设2 成立。

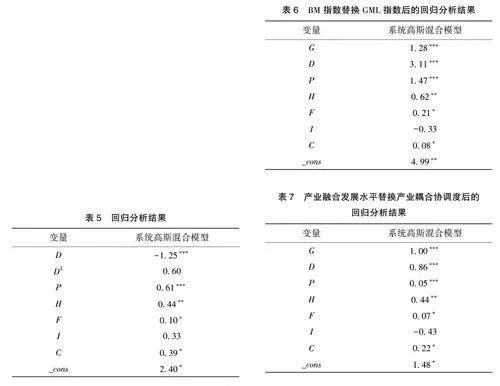

表5 为计量模型(3) 的回归结果。由结果可知, 一次项系数表现为显着, 二次项系数表现为不显着, 说明产业融合对技术进步的作用表现出单一的线性作用, 且回归系数均为正, 表明产业融合促进技术进步, 由此可验证假设3 成立。

2. 3. 3 稳健性检验

为检验回归结果的稳健性和可靠性, 采用BM指数替换GML 指数进行回归, 得到回归结果见表6。分析表6 结果可知, 替换GML 指数后, 回归结果与表3 回归结果一致, 因变量和自变量的回归系数均为正, 且在1%水平上显着, 表明产业融合显着促进全要素生产率; 在控制变量方面, 基础设施完善水平的回归系数为负, 但不存在显着性, 表明基础设施完善水平反向降低了全要素生产率, 而其他控制变量的回归系数为正, 且在不同水平上显着, 促进了全要素生产率, 与上文结论一致。由此说明上述回归结果具有稳健性和可靠性。

表7 为采用产业融合发展水平替换产业耦合协调度的回归结构。对比表7 与表3 可知, 回归结果一致, 自变量显着促进因变量, 而在控制变量方面, 除基础设施完善水平外, 其他变量均显着正向促进因变量。由此验证了上述结果的稳健性和可靠性。

2. 3. 4 异质性分析

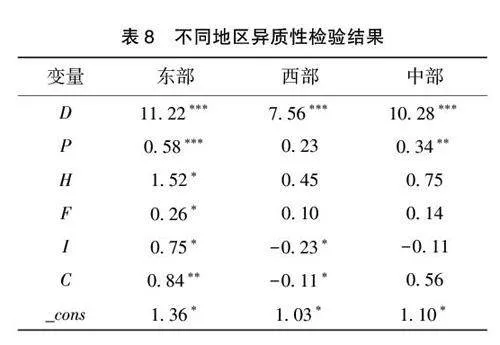

由于我国地域辽阔, 不同地区不同产业发展水平差异明显, 为研究不同区域产业融合对全要素率的影响, 基于经济社会地域划分标准, 将30个省(区、市)划分为东、西、中3 个地区, 并再次进行回归分析, 可得到表8。根据表8 结果可知, 在自变量指标上, 东、西、中3 个地区的产业融合水平回归系数均为正, 且显着性水平为1%, 表明自变量显着促进因变量。在控制变量指标上, 东部地区的自变量和控制变量均能正向显着促进自变量; 西部地区基础设施完善水平和市场竞争水平在10%水平上显着抑制因变量; 中部地区经济发展水平在5% 水平上显着促进因变量, 其他变量均无显着影响。其原因是东部地区经济发展水平普遍较高, 具备人才吸引力, 同时也是外商直接投资的主要区域, 促进了市场良性竞争, 进而有利于全要素生产率的提升, 而西部地区相对于东部地区, 在各方面表现均低于东部地区, 且基础设施完善容易造成能源浪费, 市场竞争存在恶意竞争问题, 反而抑制了全要素生产率的提高。

3 结论与对策

基于上述对2014~2023 年我国30 个省(区、市), 制造业和服务业两业产业融合对全要素生产率的影响实证研究, 本文主要得出以下结论:

(1) 产业融合显着正向促进中国东、西、中3 个地区全要素生产效率, 对中国整体全要素生产率具有正向促进作用, 且在1%水平上显着。这与夏伦[7] 分析的产业融合对全要素生产率影响的空间效应研究结果一致。中国产业融合整体正处于自发阶段, 覆盖领域和融合深度有限, 但随着产业融合工作的持续推进, 产业融合发展正加快从数量增加到质量提升。通过产业融合, 不仅有利于提升资源配置效率, 促进技术创新, 还能优化产业结构, 减少规模不经济, 这对于提升全要素生产率产生了积极影响。因此, 产业融合对全要素生产率的提升具有显着的促进作用。

(2) 产业融合先抑制技术效率提升后促进技术效率提升, 且在1%水平上显着。分析其原因在于, 产业融合过程中, 新旧技术交替和协调需要过渡时间, 可能会导致产业融合初期出现生产不稳定和技术效率下降的问题。另外, 产业融合初期还可能出现资源分配不合理等问题, 抑制技术效率提升。而随着产业融合进程逐步推进, 产生了新技术和新知识, 降低了生产成本, 提高了生产效率。因此产业融合对技术效率的影响是一个动态的过程, 表现为先抑制后提升。

(3) 产业融合对技术进步的作用表现出单一的正向促进线性作用。产业融合加快了不同产业之间的技术交流与渗透, 促进了技术创新与应用,对促进技术进步起到了关键作用。同时, 产业融合不仅涉及到技术的融合, 还包括产业产品和市场的融合。这种融合对推动产业发展和产品创新具有积极意义, 可以实现技术的发展与进步。因此, 产业融合对技术进步具有正向促进作用。

基于以上结论, 为进一步提高全要素生产效率, 提出以下建议:

(1) 稳步推进产业融合。具体而言, 可通过优化产业发展环境, 合理引导不同产业集中发展,并引入先进的理念和技术, 打造产业融合示范园区, 推动产业融合。对于政府而言, 可通过建立产业信息共享平台和服务平台来加快产业融合进行, 对于企业而言, 可依托产业发展环境和前景,升级优化产业结构, 为产业融合奠定基础。

(2) 提高经济发展水平, 强化人才体系构建。提高经济发展水平和强化人才体系构建具有重要意义。对于政府而言, 要提高经济发展水平, 首先应根据国家经济发展总纲要, 观察新发展理念,构建新的发展格局, 改善经济市场环境, 加强科技创新与区域合作, 引进先进技术人才, 实现国家经济发展水平整体提升; 对于企业而言, 可通过校企合作引入先进人才来实现。

(3) 增强外商直接投资, 促进市场良性竞争。外商直接投资增大了资本投入, 有利于全要素生产效率提升。同时, 外商直接投资一定程度上刺激了市场的良性竞争, 可提高全要素生产效率。对于政府而言, 需要简化外商直接投资审批程序, 降低时间成本。提供相应的优惠政策, 降低外商直接投资的税收, 吸引外商直接投资。对于企业而言, 发展高新技术产业, 提高企业的竞争力, 可提高企业利润, 进而有利于吸引外商直接投资。

参考文献

[1] 孙梅. 农业与服务业融合发展对农业全要素生产率的影响———基于乡村振兴战略视角[J]. 经济问题, 2023, (10): 95~102.

[2] 李诚浩, 任保平. 数字经济驱动我国全要素生产率提高的机理与路径[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2023, 53(4): 159~167.

[3] 黄先海, 高亚兴. 数实产业技术融合与企业全要素生产率———基于中国企业专利信息的研究[J]. 中国工业经济, 2023, (11):118~136.

[4] 彭芳梅. 粤港澳大湾区产业融合驱动全要素生产率增长研究———以制造业与生产性服务业融合为例[J]. 经济地理, 2021, 41(11): 38~47.

[5] 叶祥松, 殷红. 产业结构变迁, 产业互动与全要素生产率增长———基于动态结构的视角[J]. 经济学动态, 2023, (6):44~62.

[6] 张同斌, 陈婷玉. 产业融合化, 成本效应与比较优势增进[J].中国经济学, 2023, (3): 73~110, 347~349.

[7] 夏伦. 产业融合对全要素生产率影响的空间效应研究———基于先进制造业与现代服务业融合的视角[ J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2023, 36 (3): 168~179.

[8] 龚雪, 李沅璟. 产业融合对制造业全要素生产率的影响研究———基于物流业与制造业融合发展视角[J]. 物流研究, 2023, (2):35~43.

[9] 李晓龙. 农村产业融合对农业全要素生产率的效应检验与机制分析[J]. 江苏农业科学, 2021, 49 (22): 20~26.

[10] 马蓉, 罗晓甜. 生产性服务业与制造业产业融合对制造业技术效率的影响[J]. 兰州财经大学学报, 2020, 36 (2): 34~46.

[11] 杨倩. 数字贸易, 技术创新与两业融合发展———基于现代流通业与先进制造业融合的视角[J]. 商业经济研究, 2023,(22): 172~175.

[12] 张舒甜, 王永平. 三产融合对农业绿色全要素生产率的影响分析———基于农村劳动力转移的视角[J]. 江西农业学报,2023, 35 (2): 204~212.

[13] 张龙鹏, 张双志, 胡燕娟. 企业价值链智能化对全要素生产率的影响[J]. 南方经济, 2023, (10): 94~111.

[14] 郝爱民, 白杏杏. 农村产业融合效率测度及影响因素研究[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2023, 41 (1): 11~21.

[15] 李诚浩, 任保平. 数字经济驱动我国全要素生产率提高的机理与路径[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2023,53 (4): 159~167.

[16] 向勇. 文化产业融合战略———一源多用与全产业价值链[J].前线, 2021, (6): 28~31.

[17] 史丹, 孙光林. 数字经济、产业融合的绿色效应分析[ J].福建论坛(人文社会科学版), 2023, (4): 67~82.

[18] 叶锋, 马敬桂, 胡琴. 产业融合发展对农业全要素生产率影响的实证[J]. 统计与决策, 2020, 36 (10): 87~91.

(责任编辑: 张舒逸)