辣椒是百姓餐桌上常见的蔬菜,辣椒品种多样,市场对辣椒的需求量大,科学栽培与加强病虫害防治能够促进辣椒优质高产,帮助农户创收。文章以河北省泊头市辣椒栽培为背景,从选种、种子处理、育苗播种、田间管理多方面综合分析辣椒栽培技术,了解辣椒栽培常见病虫害类型及特点,提出防治技术路径。本文研究为辣椒栽培提供技术指导,规范栽培和管理,实现优质高产栽培目标,提高辣椒栽培经济效益。

泊头市年平均气温12.7℃,年均降水543mm,当地辣椒栽培产业颇具规模,是农户增收致富的途径之一。随着种植业结构转型升级,泊头市积极推动辣椒栽培技术改进工作,结合当地自然条件和农业生产现状优化栽培技术,强化精细化农业生产理念,加强病虫害防治,提供适宜辣椒生长发育的田间环境,提高辣椒质量和产量。下文阐述辣椒栽培技术与病虫害防治工作思路,以供参考。

一、选种与种子处理

1、辣椒种子选种

根据因地制宜原则选种,考虑泊头市土壤、气候等自然因素,选择适应当地自然环境、抗病虫害能力强的辣椒品种,利用品种优势保障辣椒植株生长发育。基于以上思路,选择?红丰一号、羊角红一号等适宜在泊头市栽培的辣椒品种。

2、辣椒种子处理

辣椒种子发芽率、生长速度以及植株产量均与种子处理有关,利用浸种、催芽等方法处理辣椒种子,增强种子抗病性,提高发芽率,为后续栽培管理打好基础。浸种流程:在水温20~30℃的干净清水中浸泡种子,剔除果皮和皱缩种子;用温水浸种15min;用55~60℃热水浸种15min,用水量约为种子体积的5~6倍;经过多个阶段浸种处理后,依次在清水、1%硫酸铜溶液中浸泡,时间分别为4~5h、5min。浸种后,杀灭辣椒种子表面携带的病菌,降低病害发生率,同时激发种子活性,提高发芽率。播种前,将浸种处理后的种子浸入1%生石灰水中,或用清水冲洗干净,妥善防护种子,适期播种。

二、育苗及播种

1、辣椒育苗管理

①合理进行苗床准备

深耕苗床,分层施作有机肥,根据土壤板结程度进行翻、耙,避免土壤团块尺寸过大,做成阳畦,沟宽0.5m、墒宽1~1.5m、墒高0.15m,畦面下5cm的土层可略大,其余部位平整土细,提供适宜幼苗生长的土壤结构。大田准备苗床8m2/667m2,用种量50g,所有辣椒种子均经过处理,品质良好。暴风雨或其它恶劣天气影响辣椒育苗效果,建议采用小拱棚、遮阳网等设施育苗。根据泊头市气候条件,采用天然温室育苗,培育壮苗。

②辣椒播种流程

浇底水—播种—覆土—覆草帘—搭建小拱棚—覆棚膜或遮阳网。播种需注意的是:严格控制播种量,保证各部位种子均匀分布,拱棚两侧遮阳网不可盖实。

③合理进行苗床管理

动态调节小拱棚内的环境,白天温度约26℃时适宜种子出苗,根据温度条件密切检查出苗情况,合理管理小拱棚环境。若约有40%~60%的幼苗出土,可让幼苗见光1d,操作方法是揭开畦面的草帘,提供良好的光照条件促进幼苗生长,使子叶由黄色转为绿色,促进幼苗生长。育苗期间气温较高时,在小拱棚上覆盖遮阳网,减弱光照,降低温度,小拱棚昼夜通风,防止拱棚内闷热。育苗人员用细喷壶向苗床喷水,弥补水分蒸发量,喷水频率为每2~3d进行1次。

针对早期苗床病虫害类型采取针对性防治措施:喷施百菌清或代森锰锌,防治幼苗猝倒病、立枯病等病害;喷施万灵等杀虫剂,防治烟青虫、蚜虫等虫害。及时防治,避免病虫害影响辣椒幼苗生长。

④辣椒幼苗管理

幼苗长至3~4叶,根据幼苗生长情况进行间苗,去除徒长苗,弱苗,保留优质健壮苗。由于杂草与幼苗竞争生存空间和养分,对幼苗生长不利,间苗时需要清理苗床杂草。适当加大辣椒育苗拱棚通风量,进行炼苗。

2、辣椒定植管理

定植前,轻施定植肥,喷施定植药,待幼苗长至7~8叶时开始定植。种植人员用竹片带土起苗,谨慎操作,加强防护,避免幼苗根系受损。定植的株距40cm、行距50cm,定植和起苗配合进行,缩短起苗后至定植前的耽搁时间。定植后,浇足定根水。土壤温度较高时适宜定植,因此选择晴朗的上午定植,结合规范的定植方式和管理措施,使辣椒根系恢复生长,提高幼苗成活率。

三、加强辣椒田间管理

泊头市辣椒全生育期温度合适,对辣椒生长发育有利,需要加强前期管理,调节植株长势,为辣椒优质高产提供良好条件。定植后5~7d,保湿促早发,此后根据田间环境和辣椒长势采取管理措施,中耕除草,维持合适的水分和养分,改善辣椒植株生长条件。

1、合理进行灌溉管理

辣椒出苗5~7d后,控制浇水量使田间水分呈干干湿湿状态,若幼苗生出新根,表明幼苗成活辣椒座住后,以沟灌的方式灌溉,促进辣椒生长,时间安排在下午。辣椒封行前,小水勤灌,弥补土壤水分蒸发量;封行后,根据土壤墒情灵活灌溉,由于此阶段土壤水分蒸发量较少,可少量灌溉。种植人员根据植株长势、土壤墒情、气候条件等动态调整灌溉量,满足玉米各生育期的水分需求。前期浇水,结合追肥进行,使辣椒种植地块维持良好水肥条件。

2、科学进行肥料管理

对不同生育期的辣椒植株科学追肥,提供足量养分促进植株生长。轻施苗肥。施肥时期为辣椒活棵后至开花前,定植7d后追施苗肥。例如,施加复合肥5~10kg/667m2和尿素5kg/667m2,忌单施氮肥,施肥和浇水配合进行,加强肥效。后续,每隔7~10d追肥1次,结合辣椒植株长势施加少量生长素类肥料。轻施苗肥,促进定植苗生长、开花。稳施果肥。施肥时期为辣椒开花后至首次采收前,以氮磷钾复合肥为主,此类肥料营养类型丰富,辅以适量硼肥,促进辣椒植株分枝、开花、坐果。重施果肥。施肥时期为需肥量较大的结果盛期,以氮磷钾复合肥为主,辅以少量钾肥,施肥方式为打穴埋肥。浇水与施肥配合能够提升肥效。例如,埋肥前后严格控制浇水量,水分不宜过大,否则影响辣椒植株吸收肥料养分,甚至由于水肥管理不合理导致植株落花、落果,影响辣椒产量。埋肥3~5d后,允许浇灌,但要确保灌水量不大于埋肥深度。补施尾肥。补肥类型及补肥量根据辣椒植株长势、市场行情等条件灵活调整。科学补施尾肥,提高辣椒品质。

3、中耕培土与除草

田间土壤板结时,对辣椒植株根系生长不利,需要及时中耕培土。以不损伤辣椒植株根系为准控制中耕范围和深度。培土目的在于增加辣椒根基部和两侧的土壤,从沟中选取土壤进行培土。辣椒种植田块中耕培土后,灌水,促进植株生长。中耕培土、除草配合进行,减少田间杂草,改善辣椒植株间的通风透光条件。辣椒全生育期及时进行中耕培土与除草,改善田间环境,促进植株健康生长。

四、辣椒病虫害针对性防治路径

1、炭疽病防治路径

病原菌主要侵害辣椒果实,导致果实表面出现黄褐色、圆形或不规则形状的凹陷斑点,病斑上可见深褐色的同心轮纹,并伴有桔红色及黑色斑点。在持续多雨、湿度较高的条件下,病斑表面会渗出鲜红色的黏性物质;而在干旱条件下,病害发展类似羊皮纸,质地脆弱,易受破坏。叶片上亦可见水渍状近圆形棕色斑点,其上同样分布有黑色斑点。该病原为一种以辣椒为宿主的病害,通过风、雨等途径传播。病原孢子的最适发芽温度范围为12~33℃,最适生长温度为27℃,相对湿度在85%以上时最有利于病害发生,而湿度低于54%则不易发生病害。因此,高温高湿、排水不畅、氮肥过量施用、种植密度过大以及田间通风透光不良等因素,均易导致病害的广泛流行。

依据预防胜于治疗的原则,在病害早期使用以下药剂进行防治:80%炭疽福美WP800倍液、75%百菌清WP600倍液、25%溴菌腈WP500倍液、50%施保功WP1000倍液、70%甲基托布津WP1500倍液。建议连续施用2~3次,每次间隔7~10d。上述药剂可交替使用。

2、枯萎病防治路径

该病主要表现为植株下部叶片大量脱落,随后茎基部及地面表皮出现水浸状腐烂。继而,植株上部叶片迅速枯萎,最终导致植株整体死亡。病株根部潮湿软腐,表皮易脱落,剖开后木质部呈深棕色或深灰色。在湿度较高环境下,常可见蓝绿色或白色霉菌。病原菌通过灌溉水或土壤颗粒随风传播。该病在17~37℃温度范围内发生,最适生长温度为24~28℃。病原菌仅影响辣椒,发病至植株死亡可在两周内完成。高湿度、水渍或雨后积水的田间环境,因通风不良,易引发病害。

防治措施包括:定植前,将生防菌150g与米糠水0.5kg混合,蘸根移植,可有效预防病害;发病初期,可使用4000~5000倍液的35%立枯灵可湿性粉剂800倍液、3.2%恶甲水剂600倍液、3%恶霉·甲霜(广枯灵)水剂800倍液、瑞枯霉400~500倍液、70%敌克松可湿性粉剂1000倍液、50%多菌灵WP500倍液、10%双效灵水剂300倍液等进行防治。采用灌溉法时,每株施用配制药剂200~400mL,每隔7~10d施用1次,根据病情连续施用2~4次。

3、病毒病防治路径

病叶出现褪绿现象,或呈现浅绿与深绿的斑点,叶脉皱缩变形,叶背不平整,部分叶片细长,形成线状蕨叶,部分呈花叶状,并伴有脱落。发病枝条易形成枯梢,植株变矮,形成丛枝,导致落花落果。该病害可通过蚜虫传播,亦可通过接触传播。病害发生的最适宜温度为15~35℃,在20~35℃范围内,相对湿度低于80%时更易发生。定植时间晚,土地连作,地势低洼,肥力不足,均易导致病害发生。

防治措施:播种前,将种子浸泡于水中4h,随后用10%磷酸三钠溶液浸泡50min,或用0.1%高锰酸钾溶液浸泡30~40min,之后用水冲洗干净后播种。在病害早期,可使用20%的WP500倍液、1.5%植病灵乳油1000倍液、20%胡敏铜(诺尔毒克)1500倍液、菌毒杀星3000倍液、20%毒尽WP600~700倍液进行喷洒,连续2~3次,每7~10d喷洒1次。

4、疫病防治路径

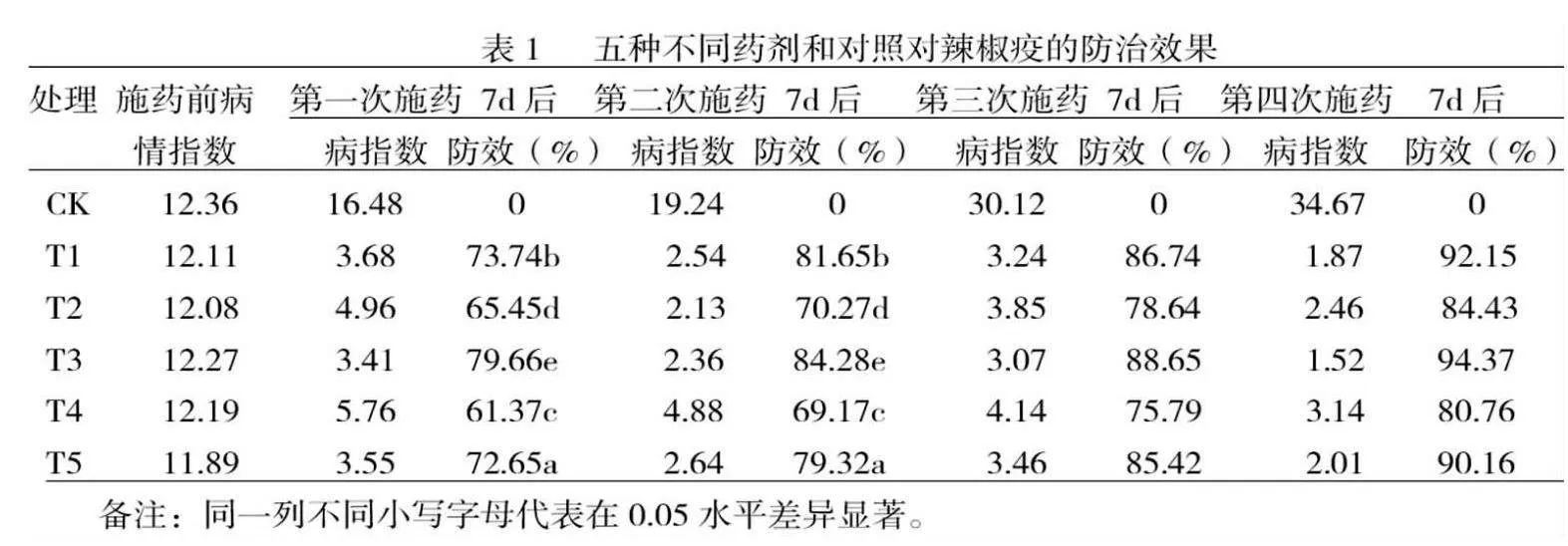

病原菌主要侵害植物的果实、茎和叶。受损部位在病害发生后呈现深棕色,形成近圆形或圆形斑点,其边缘呈黄绿色。在病害初期,斑点表现为深绿色水渍状,随后转变为褐黄色。在高湿度环境下,病斑上会出现白霉,而在干旱条件下,则会出现深棕色的僵果。该病原菌导致的水渍状病斑从茎干向外扩散,形成棕黄色或深褐色斑点,导致叶片迅速枯萎。病害初期,叶片会出现明显的皱褶,并容易折断。在辣椒种植中,该病害具有毁灭性,严重时可导致作物产量大幅下降。病原菌主要通过土壤中的病残体传播,部分通过种子携带病原菌,在农业生产过程中通过雨水和灌溉水等途径传播。该病原菌喜温且对高湿度有较高要求,适宜的发病温度为25~30℃,空气相对湿度需在85%以上。在高湿度、暴雨后转晴、地势低洼、种植密度过高、通风不良、透光性差的情况下,病情会加重。在病害早期,可使用69%安克锰锌可湿性粉剂600倍液、64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液、72%克鲁可湿性粉剂600~700倍液、58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂500倍、72.2%普力克AS800倍液、40%乙磷铝可湿性粉剂200~400倍液,每7~10d喷洒或淋施1次。

5、白粉病防治路径

病菌主要侵害叶片。叶片出现黄化斑点,背面附着白色粉末。病情严重时,叶片会整体变黄。发病期间,白粉覆盖叶片,导致大量叶片脱落。该病原菌偏好温暖湿润的环境,并通过空气传播。病害发生的温度范围为15~30℃,最佳发病温度为25~28℃。在干燥条件下,病害易于普遍发生。

防治措施包括:在病害初期,可使用30%DTSC稀释600倍液、20%三唑啉乳油稀释1500倍液、2%农抗120水剂稀释200倍液、12.5%腈菌唑EC稀释2000倍液进行喷洒,连续2~3次,每次间隔7~10d,上述两种药剂可交替使用。

6、烟青虫防治路径

主要以幼虫对青辣椒果实造成损害,导致果实腐烂并大量脱落;同时,对花、茎、叶、芽亦有危害。在某些年份,该虫种群数量较大,出现较早且持续时间较长,蛾卵峰值较多。其发生量受气候、饲料、天敌及耕作方式等多种因素影响。幼虫在25~28℃和75%~90%湿度条件下最适宜发育。幼虫孵化后,首先以卵壳为食,随后取食周围的嫩茎和嫩叶,稍大后则侵害辣椒、西红柿和甘蓝等蔬菜的花蕾。4~5龄幼虫在果实发育过程中表现出较强的自残性,并具有转果为害的特性。老熟幼虫在地表3~9cm深处构筑土室,化蛹。

防治方法:在幼虫尚未侵入果实前,使用1.8%阿维菌素EC4000倍液、48%乐斯本EC1000倍液、2.5%“绿色功夫”EC2000~3000倍液、5%氟啶脲EC1500倍液、4.5%高效氯氰菊酯EC1000倍液等进行喷雾防治,每隔7~10d喷洒1次,连续防治2~3次。

7、茶黄螨防治路径

在叶片遭受刺吸后,叶片表面会出现油状物质,且叶片会向下弯曲变形;受影响的果实生长受阻,失去光泽,质地变硬;受影响的植株生长矮化,呈丛生状,花朵和果实脱落。成螨和幼螨具有较强的活动能力,常聚集于植物的嫩部,尤其偏爱叶片背面。雄螨的活动能力较强,能够携带雌螨,若螨则向植物的嫩部迁徙。卵散生于嫩叶背面、凹陷的果实或芽面上。初孵出的螨类主要以卵壳周围为食,直至成螨阶段才停止进食,并进入休眠状态。成螨在土壤缝隙、蔬菜和杂草的根际处越冬。在温度为16~23℃,相对湿度为80%~90%的环境下,茶树卷叶蛾的生长和发育均较为有利。

防治措施包括:初花期,喷施1.8%阿维菌素EC3000~4000倍液、25%灭螨灵可湿性粉剂1000倍液、2.5%功夫2500~3000倍液、浏阳霉素EC1500倍液、20%甲氰菊酯EC2000倍液。三种药剂应在10d内交替使用,喷洒时需特别注意叶片背面、嫩枝、花器及幼果。

8、蚜虫防治路径

辣椒生长期间容易遭受蚜虫侵害,导致辣椒质量和产量下降。蚜虫寄生于田间杂草,种植人员需要清理杂草,减少虫源。辣椒与其他作物套种,提供适宜天敌生存的环境,利用天敌防治蚜虫,同时套种模式能够减少田间害虫。若辣椒植株遭受蚜虫侵害,可以采取化学药剂防治措施。例如,每隔7d喷施1次10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液,连喷2~3次。

9、棉铃虫防治路径

棉铃虫侵害辣椒花、花蕾及果实,是一种影响辣椒质量和产量的虫害。若辣椒果实遭受棉铃虫侵害,将腐烂、脱落,导致减产。棉铃虫具有较强侵害能力,转移至不同果实产生侵害。根据田间棉铃虫虫害发生情况采取防治措施,尽快控制虫害发生与发展。若发病率达到30%~50%,每隔7d喷施1次50%辛硫磷乳油1000倍液,连喷2~3次。

综上所述,种植人员需要重视辣椒栽培期间存在的问题,结合泊头市农业生产条件,改进辣椒栽培技术,科学栽培,精细化管理,通过农业防治、化学防治等措施综合防治辣椒全生育期各类病害和虫害,实现优质高产栽培目标,提高辣椒栽培经济效益。

(作者单位:062150 河北省泊头市农业农村局)