摘" 要:龙纹是侗族背扇中最为典型的纹样之一,蕴含着侗族丰富的精神文化、民族信仰和审美特性,具有很强的民族文化代表性。本文以黔东南侗族背扇龙纹纹样为研究对象,结合文献资料、龙纹背扇实物图片,从其纹样构图规律、表现方式等特征进行研究,探索蕴藏于龙纹背后的多重设计语义与文化内涵。将现代设计语言与侗族传统龙纹纹样的特质进行融汇,龙纹纹样能更好地转化为符合现代审美和具有实用价值的再生设计。

关键词:侗族背扇;龙纹;语义解读;现代女装设计

侗族背扇纹样承载着侗族的精神文化内涵,是侗族人民智慧的结晶,而龙纹作为侗族妇女最常使用的服饰、背扇纹样之一,其在侗族人民心中的重要程度不言而喻[1]。然而学界中对侗族背扇龙纹的关注并不多,更多学者关注到的是汉族龙纹或汉侗龙纹饰比较研究,如倪要武、顾晓卉将汉族与侗族龙纹进行比较研究,分析出汉、侗龙纹的审美特质、形象特征、色彩意识及侗族龙纹的造型范式,从而归纳总结出侗族龙纹艺术特征的成因;另也有周羽学者在《试析侗族龙纹饰的文化内涵及造型艺术》中,先是介绍了龙纹饰的起源,再从各个方面分析其造型艺术特点及文化内涵。而本文将从侗族背扇中的龙纹样出发,分析总结出龙纹的结构规律、表现形式等,对其蕴含的文化内涵进行解读,并设计出具有现代意识审美的龙纹服饰作品。

一、黔东南侗族背扇龙纹的设计语义概述

侗族背扇上的龙纹样,是侗族在长期的发展过程中,受到民俗、信仰和审美等因素的综合影响,逐渐被提炼出来的一种具有代表性的图案。它是一种非文字的符号,以人的基本感知体系为基础,它的直接意象性强于语言符号的抽象逻辑。纹样图案、图形设计语义是从设计学的视角来研究图像语言内涵的一种理论手段,其着重探究的是图像最为原始的形态、图形语言构造的规律及夸张修辞的表现形式等[2]。

(一)侗族龙纹纹样的结构规律

图形结构规律是图形总体构成规则。侗族背扇图案中朴素自然的思想根源,自然生动的表达方式,都要依靠特定的构成规则来展现,黔东南侗族背扇龙纹中主要的构图法则有以下几种。

1.对称平衡,求同存异

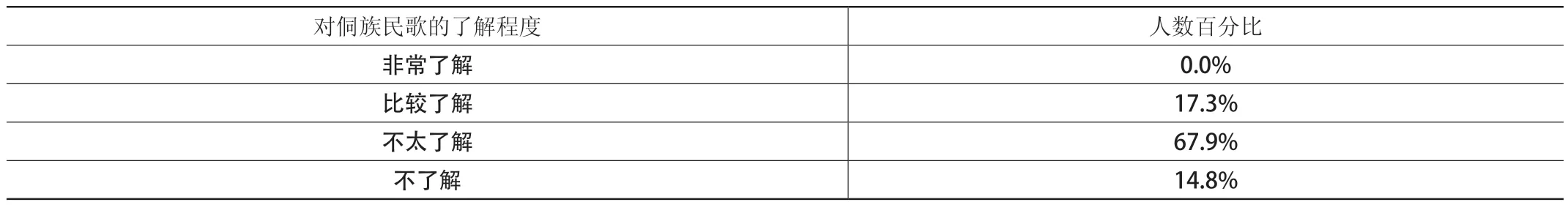

侗族的龙纹背扇在总体构成上的特点是对称的,而具体到每一块背扇绣片中,其结构上表现出变化和统一的特征。侗族背扇图案的设计采用了对称的手法,使原先凌乱的图案有了一种平衡与整洁的视觉之美。对称是一种最易于使画面保持稳定的构成方式,在当代服饰纹样的造型中,对称和变化是一种极为常见的美学设计手法,在纹样中经常使用的两方连续、四方连续的设计方式,也是一种对称与平衡的具体表现,但是如果完全保持着绝对的对称,那么整个作品看起来就会显得有些僵硬和单一,缺乏多样性。因此,在龙纹背扇中,相对对称的布局方法使用较多。背扇中,其主要纹样和周围的骨架脉络是相对对称的,部分纹样在位置、形状、尺寸和颜色上基本协调一致,仅有微小的差异(如图1)。

2.协调均衡,变化统一

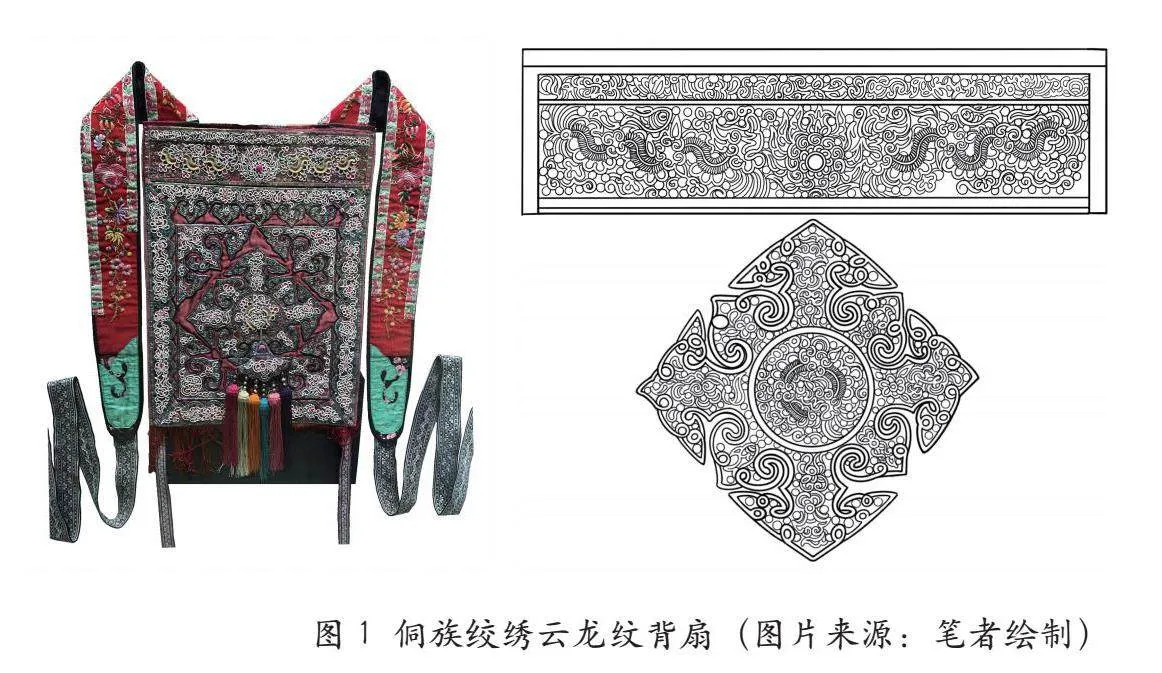

均衡结构相较于对称结构中的谨慎、规整则表现出更加自由、无拘束的图形语言,其主要依据多变的构图方式来实现,从而达到一种既稳定,又具有动态变化的生动画面,常出现在动物纹样的构图形式中。而本身就极具自由与动态美感的龙纹就常使用此类结构布局,如榕江侗族三节曲体龙纹中更多的是强调图案的“动感”,而并非图案的排列,背扇中龙纹是以螺旋的方式盘旋于画面中央,营造出一种视觉动态与空间感,周围还可用各种花卉、云纹样来加以装饰,不仅可以很好地表现出主体,还可以让画面的层次更加丰富且更具活力(如图2)。侗族妇女在纹样造型中选择不对称造型,从而使个体纹样的符号功能得到更大程度的体现,这种特有的、单独的图案形态能够将大自然中的花草、动物、花卉、文字、几何图形等物象放置于同一画面中,不仅有助于纹样故事性的表达,还能实现对画面视觉上的均衡,使主体龙纹得到一种稳定而富有变化的画面效果。

3.连续循环,自成韵律

连续结构是指以一维或二维的方式将其表面的纹理进行循环复制,使其具有更好的延展性能,且主要以圆形、菱形、方形等骨骼框架进行有规律的组合。其中二方连续结构中主要运用的是方形及菱形骨骼框架,而四方连续结构中则主要运用圆形骨骼框架,通过圆与圆的交错结合,使两者空间具有更好的延伸性,体现出相互交错、持续不断的形态美。如黎平侗族刺绣背扇的中央布局采用的是菱形结构,其中心龙纹的周边及上部则采用了方形结构,利用骨架线条的数量和粗细厚度等规律的改变,形成多维度的空间层级,表现出一种独特的节奏感与韵律感(如图3)。

(二)侗族背扇龙纹纹样的表现形式

纹样表现形式是指整体纹样所呈现的画面效果及所使用的表现技法。为了使侗族背扇龙纹图案更具活泼生动的特性还需要设计特定的表现形式进行展现。侗族背扇龙纹中较为常用的表现形式梳理如下。

1.线面结合,相辅相成

黔东南侗族背扇上的龙纹纹饰,总体上以线为主,运用抽象变形和夸张等修辞手段,将龙的整体或某些局部的图案勾勒出来。为此在龙纹造型上的修辞极为丰富多彩,除了主体纹样还可在其周围空白区域根据想要的画面效果,对龙纹整体画面进行适当的修饰与补充,或以线面结合的形式增添一些花草、蝴蝶、虫鱼等,再配以色彩,表现出一种简单朴实的风格特点,同时形成了更强烈的视觉冲击和装饰效用。背扇中大部分的龙纹,都是以粗大的白色线条为骨架,形成一条自由随意、简洁明了的曲线线条,便成了龙的躯干部分。如榕江侗族龙纹背扇,背扇的表面分布着大量的白线,用线将需要装饰的花、龙、虫、鱼等骨架形态事先勾勒,并在这个骨架中用多样的绣花技艺进行块面的填充,使整体的画面效果更加完整和充实,从而更好地表现出龙生动活泼的视觉动态效果(如图4)。

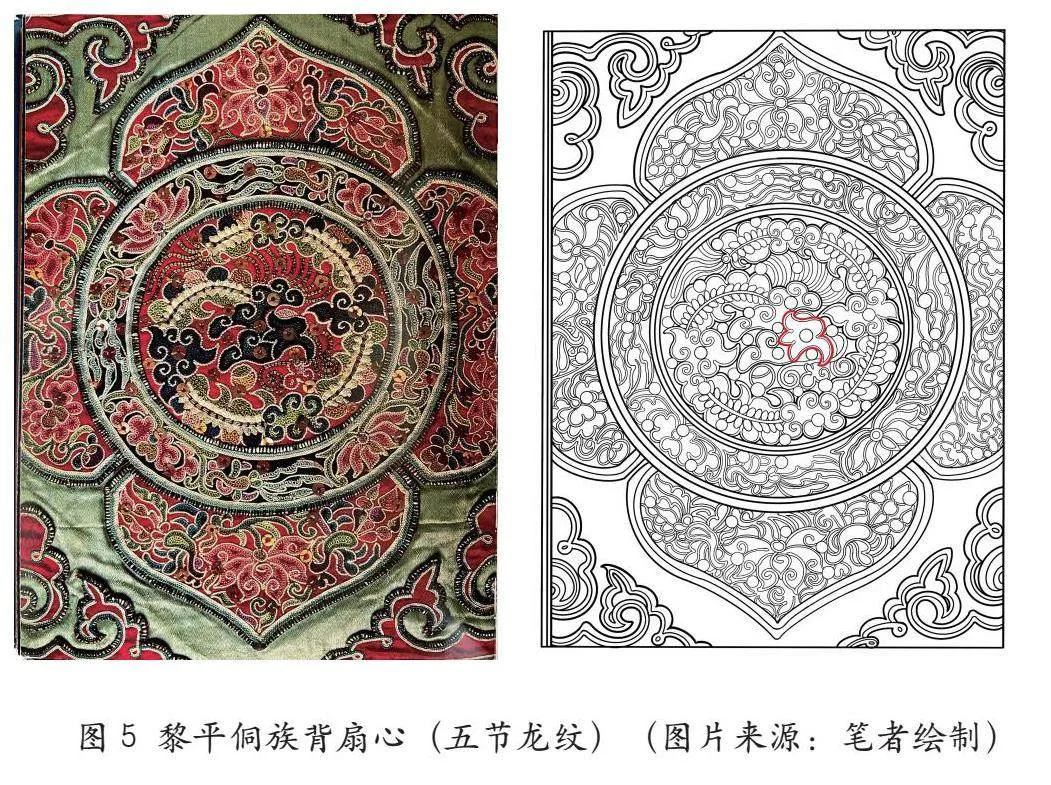

2.形态万千,共生共存

侗族背扇龙纹样的造型手法主要采用的是“解构”和“重构”,即对物象进行拆分,提取其中最为典型的要素,再将其重组,使之成为一种新的意象或构造形式。如黎平侗族背扇心,其主体的龙纹头部形态吸取生活中常见的诸如牛角、虾须等形象,龙纹在小范围的表达时,基本没有眼睛,但有时也会在龙的眼睛及周围点缀一些亮片,起到画龙点睛的效果(如图5)。龙没有獠牙,嘴巴微微张开,有着上翘的小尖鼻(类似鼠鼻),给人一种可爱、俏皮、天真、质朴的感觉,甚至一些脸部还时常会流露出“萌态”,让人忍不住产生一种亲切感,就像是一只温顺可爱的宠物一般,带着一种温柔的女性气质[3]。侗族妇女对这些图案的创造或许是对“解构”与“重构”设计手法的一种初始尝试,展现了其超乎寻常的想像力与创造性,同时也彰显了侗族众生平等,万物共生的精神境界。

3.对比得当,艳而不俗

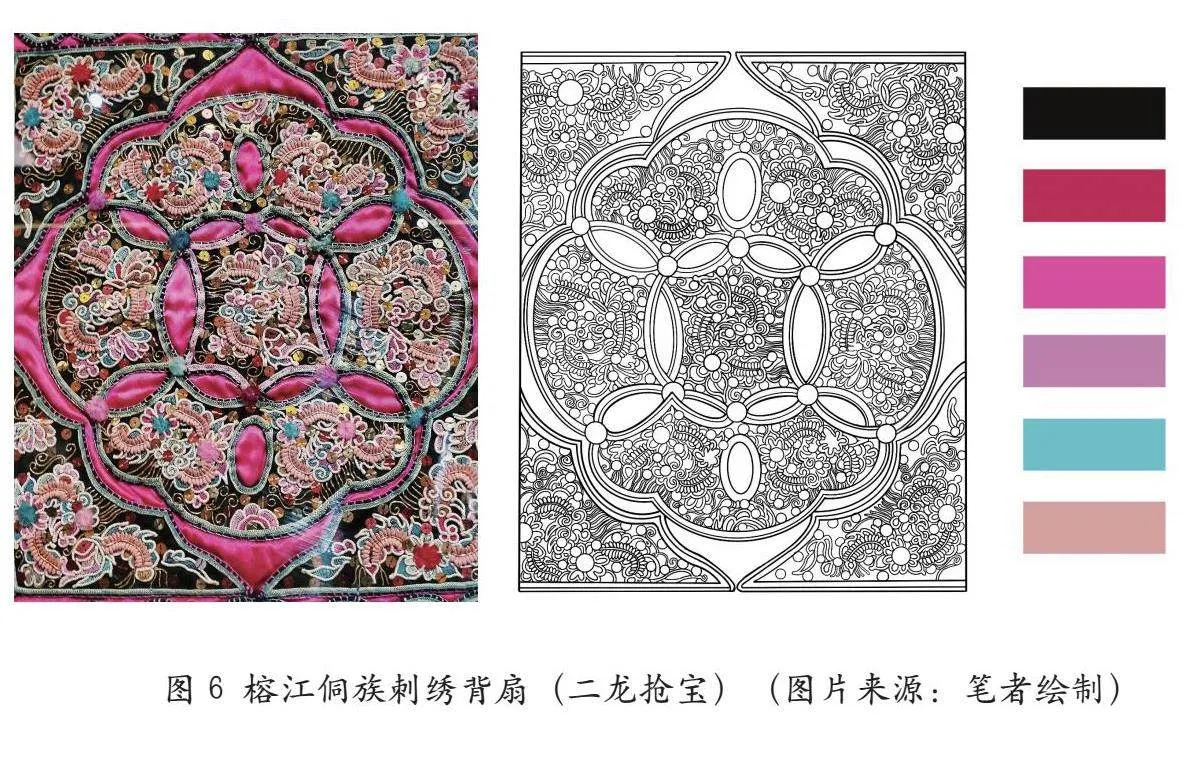

侗族背扇中的龙纹纹样,其颜色多取于大自然,未经过任何修饰,故而其纹样给人一种典雅自然,和谐统一的视觉享受。如榕江侗族二龙抢宝、三节曲体龙纹背扇中,主要是以桃红、红色织物为底,并使用与其底料形成强烈对比的蓝色和绿色进行纹样轮廓的勾勒,且在纹样与底边面料的相接处留下一条较细的黑色轮廓线,再用底料色彩的丝线在黑色轮廓线上绣制横向的等距线,在绿色和蓝色轮廓线的内侧,又采用中等对比色逐步过渡,形成了一种层次分明的色彩配置(如图6、图7)。以黑色为底的纹样,大多使用高明度的纯白色作为纹样的轮廓线条,而在其内部则常会使用明度和纯度适中或者较低的色彩,通过内部与外部色彩明度的对比突出其轮廓线,同时也会在其中适当增添一些高明度、高纯度的颜色,如粉色、玫红、绿色、黄色等色彩进行小面积的点缀,用以平衡龙纹背扇整体的明度与亮度。从中可看出,侗族人对于色彩的综合应用具有极高的造诣,尤其是对龙纹背扇中的色彩搭配,极为丰富细腻、美而不艳,表现出侗族人对颜色极强的敏锐度。

二、侗族背扇龙纹纹样的文化内涵

在汉族,龙象征着封建时期至高无上的帝王,具有着崇高的地位和权威。而侗族的龙则与平民百姓的级别基本是无差异的。它呈现出一种浓厚的民间意识,可为普通民众所共有,也可随意地点缀于服饰或背扇上,蕴藏着侗族人民内心最深处的渴望与追求,是其真实情感的流露。

(一)祖灵意象

清人屈大钧在《广东新语·鳞语》中指出:“绣身面为龙子,使龙以为己类,不吞噬。”[4]由此可见,百越先祖对“龙”的崇敬之情,而“纹身”则是百越族裔服饰的最原始形态。在侗族创世传说中,因其祖先为龙族所拯救,而后才有了姜良和姜妹在凤鸟的帮助下喜结连理,并开始了他们幸福安定的生活。在侗族人的原始思想中,“龙”被视为侗族的守护神,守护着村落的平安幸福,由于侗族人对龙的崇拜具有很强的祖灵意象,所以在侗民看来,对龙的崇敬相当于对祖先的尊崇。随着人类文明的进步,人类在思想上也得到了进一步的发展,他们认识到人不同于动植物,为此将龙看作是与人有血缘关系或视为其祖先的观念已经逐渐被遗忘。因此,“龙”所包含的文化内涵不仅限于纯粹的“祖灵”意象,且变得更加广泛与充实。在此情况下,龙既是侗族的守护神,又是侗民心中吉祥和幸福的象征,因此,侗族人对龙的崇敬和认同愈加强烈。

在侗族的民族信仰或观念中,对于祖灵的崇敬、敬仰之情在其心中具有极为重要的地位,这也正是由其最本初的民族观念——灵魂不灭——逐渐转化而来。为此侗族人民一直坚信祖先在某一个角落悄无声息地关照着子孙后代,庇佑其健康成长、幸福安定。所以,侗族人经常会在婴儿的背扇上绣上龙纹,以求这位“祖先”能够时刻庇佑自己的子女,呵护其健康快乐地成长。如当代榕江侗族龙纹背扇,其四周配以凤、鸟、鱼等象征吉祥如意的图案进行点缀,使得整个画面显得古朴大方,将母亲祈求祖先庇佑及对孩子殷切的希望毫无保留地表现出来(如图8)。

(二)农业意象

侗族作为中国传统的农耕民族,自古以来主要从事水稻生产。在长期的农耕实践中,侗族将水稻作为基本粮食作物,形成了独特的稻作农耕文化[5]。为此侗族对于稻作文化的发展极为重视,这与其长期以来的文明发展密不可分,也使得侗族民族信仰与农业紧密相连——他们创造出了龙,并将其作为“农业之神”进行崇拜。

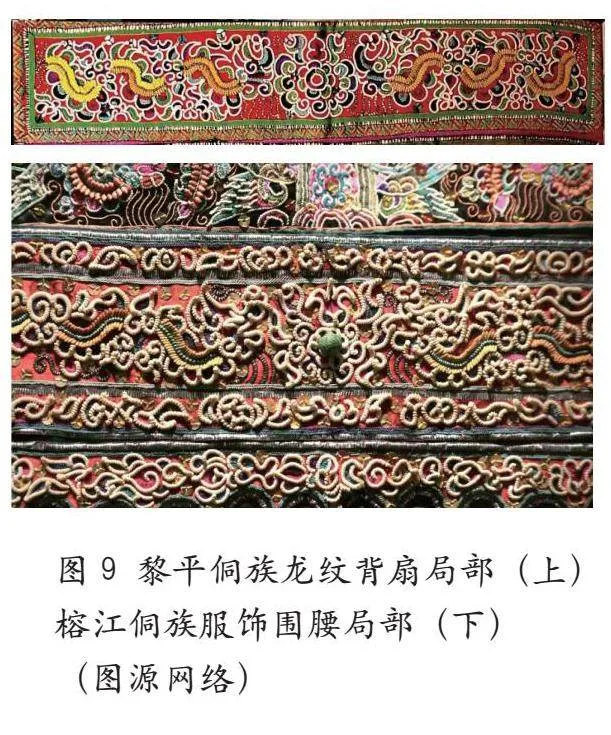

龙作为侗族人祈求农业丰收所崇拜的神明,常常被侗民们祭拜,以求保佑其新的一年五谷丰熟、年年有余。也正是由于侗族人对于龙的崇拜促使了侗族妇女常常将龙纹样作为其日常绣制服饰或背扇时最常使用的纹样之一。究其根本,正是在农耕文明影响下,农耕思想与心理潜移默化地作用于每一位侗民的日常生产生活。例如在榕江、黎平尚重一带的服饰及背扇中,龙纹便成为其最常使用的装饰纹样。他们的背扇及服饰中主要是以稻田中常见的秧包虫为主体元素,并将其作为龙的身体部分;龙的头部主要借助于白色线条按一定的形态走势塑造出一条憨厚可爱的龙头形象。从中不难看出,龙纹样蕴含着侗民族对农业丰收的强烈期盼之情(如图9)。

(三)生殖意象

侗族非常依赖自己所处的自然环境,而在这个生产力不够发达,长期处于落后、缓慢的时代里,侗族人民对生命力的蓬勃和人丁的兴旺有着强烈的渴求,特别重视各类行为与意象对于族群意识和族群繁衍的增强作用。侗族龙纹中所表现的生殖意象,常与其它繁衍力极高的动植物意象共同呈现。因而,侗族的背扇纹样中多以“龙”“鱼”和“石榴”一同组合为全新的背扇纹样,鱼和石榴因其旺盛的生殖能力而成为我国很多地区多子多福的象征。而侗族妇女在其背扇上不自觉地将这些具有“多子”象征的动植物与龙进行融合,使得龙纹背扇中所蕴含的生殖繁衍意象显而易见。

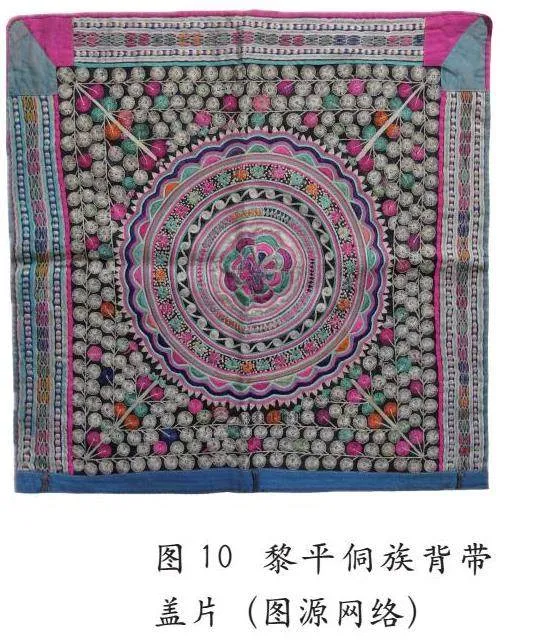

除此之外,侗族人对龙的崇拜常常还会以另一种形式进行转换:如侗族地区盛产千年古榕树,且一年四季都郁郁葱葱,而当地侗民对“龙”和“榕”的发音又很接近,为此侗族将榕树亦称为“龙树”,加之侗民都想让自己的部族、子孙后代像榕树那般生机勃勃、根深叶茂,因此常将“龙纹”装饰于孩童的背带盖片上[6]。如黎平侗族的背带盖片,其中央主体部分代表的是太阳,周围是四棵枝繁叶茂的榕树,运用锁绣技法装饰枝干,或是盘根错节,或是笔直挺立,茂密的花冠覆盖了整块背扇盖片上,这也是一种生殖繁衍的象征(如图10)。

若单纯从外在的表象来分析,龙纹所蕴含的祖灵意象、农业意象与生殖意象原本是三个完全独立且不同概念的内容。然而,由于侗族对“龙”有着极为浓厚的依赖性,因此侗族人也毫不吝啬地将三种意象相互渗透融合、使其共生共存于同一画面中,以期从各个方面最大限度地获得“龙”的庇佑,这也从另一方面反映出侗族人民浓郁强烈的情感及对于美好生活的向往之情。

三、龙纹纹样在现代服饰中的创新设计

侗族龙纹背扇是非物质文化遗产中较为冷门的一种艺术,它将伴随着经济快速发展,逐渐从人们的生活中消失。为使其更好地在现代社中进行传承与发展,笔者将其与现代服饰设计相结合并设计了《母背上的“霓裳”》系列服饰作品,其意旨“母亲背上的温存与美好”,笔者围绕其心中“守护”这个概念来表现出对母爱的崇高赞美之情。

(一)图案色彩的创新设计

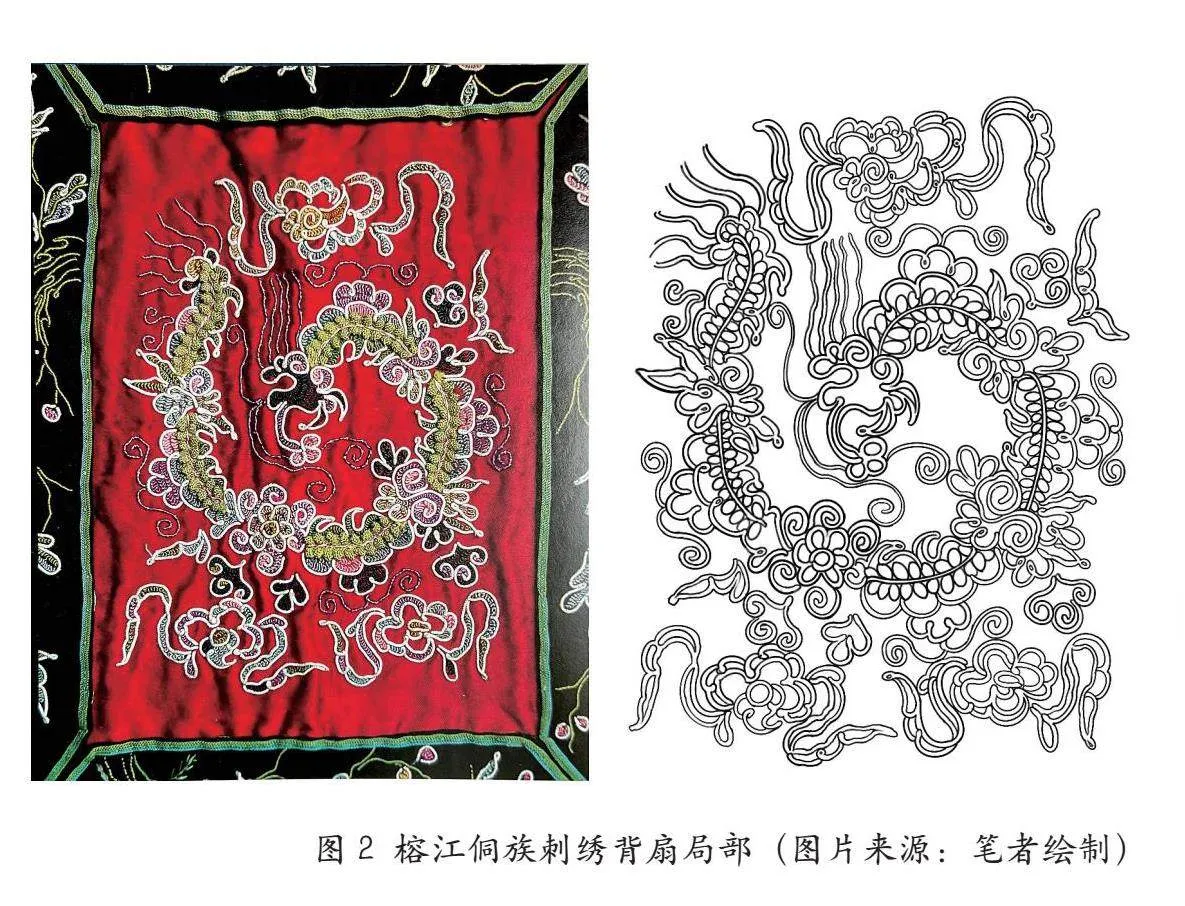

在服饰设计中关于图案的创新是其至关重要的艺术表现形式,既可以起到美化装饰服装的效果亦可给予观赏者视觉上的享受,极具视觉符号冲击力。在对侗族背扇龙纹符号元素的设计运用时,笔者想尽量保持其最原始的龙纹图案及色彩的特征,让其倾注了侗族人民最为美好情感的龙纹在现代社会中得以更好的传播与发展。为此笔者基于龙纹图形符号进行直接设计,其中包括仿制法、复制法和以现代设计审美为依据的继承设计法[7],笔者主要运用了仿制、复制法,将提取的三节曲体龙纹图案造型进行适当精简提炼后生成新的符合现代审美的图案(如图11),再将其运用现代创新工艺进行表现,并应用于现代服饰中。

侗族背扇上的龙纹整体色调较为清爽明亮,在对色彩元素进行分解和选取的过程中,要从图案原型中获得代表性色彩和通用色彩,然后从中提取色彩因子,在继承龙纹色彩基因的同时,对颜色进行适当的润色,让其颜色更符合现代美学特质(如图12)。故而此系列在色彩上主要借鉴了侗族传统背扇上的色彩搭配,以红、蓝、绿、黑四种颜色为主,整体色调偏冷,深蓝与浅绿、大红与桃红的搭配,让整个画面显得十分协调,而蓝色与桃红、绿色与大红的色彩配置则形成了色相冷暖的反差,为整体服饰增添了节奏感。

(二)面料工艺的创意表现

黔东南侗族传统背扇上的龙纹饰中,在表现龙及周围的花草树木纹样时常采用绞绣、辫绣等工艺,材料方面则选用丝线、金银线、棉线、亮片等材质,而背扇底料的选取通常以侗族亮布或自织土布为主。因此在对龙纹面料工艺的创新设计时可选用现代较为流行且更易操作的手工艺,如羊毛毡工艺,材质方面可选用羊毛毡、铝线、毛线、金属线等现代材料。笔者将原先使用的亮布、土布等传统面料转变为使用羊毛毡面料,同时将表现龙纹所运用的刺绣工艺转变为羊毛毡针戳工艺;并将传统绣制的粗编绳用毛线缠绕的铝线进行替换,再依照设计好的纹样走势用铝线进行塑形,并放置于羊毛毡面料之上,再用白色双股细线以0.5cm的间距手缝固定,缝制的过程中将手缝线迹藏于毛线和铝线之中(如图13、图14)。

羊毛毡针戳工艺不仅使龙纹面料的制作更具趣味性,同时也使龙纹面料色彩变化丰富、立体,极具浮雕感。除此之外整系列的大身面料主要选用了黑色立体颗粒混纺布料及织锦缎面料,面料厚实挺阔,与龙纹面料搭配相得益彰;领子部分则运用了绿色织锦缎面料,打破了整体服饰中沉闷的调性,同时也与龙纹色彩相呼应;裙装面料选取大风琴百褶网纱面料,赋予了服装透气性。

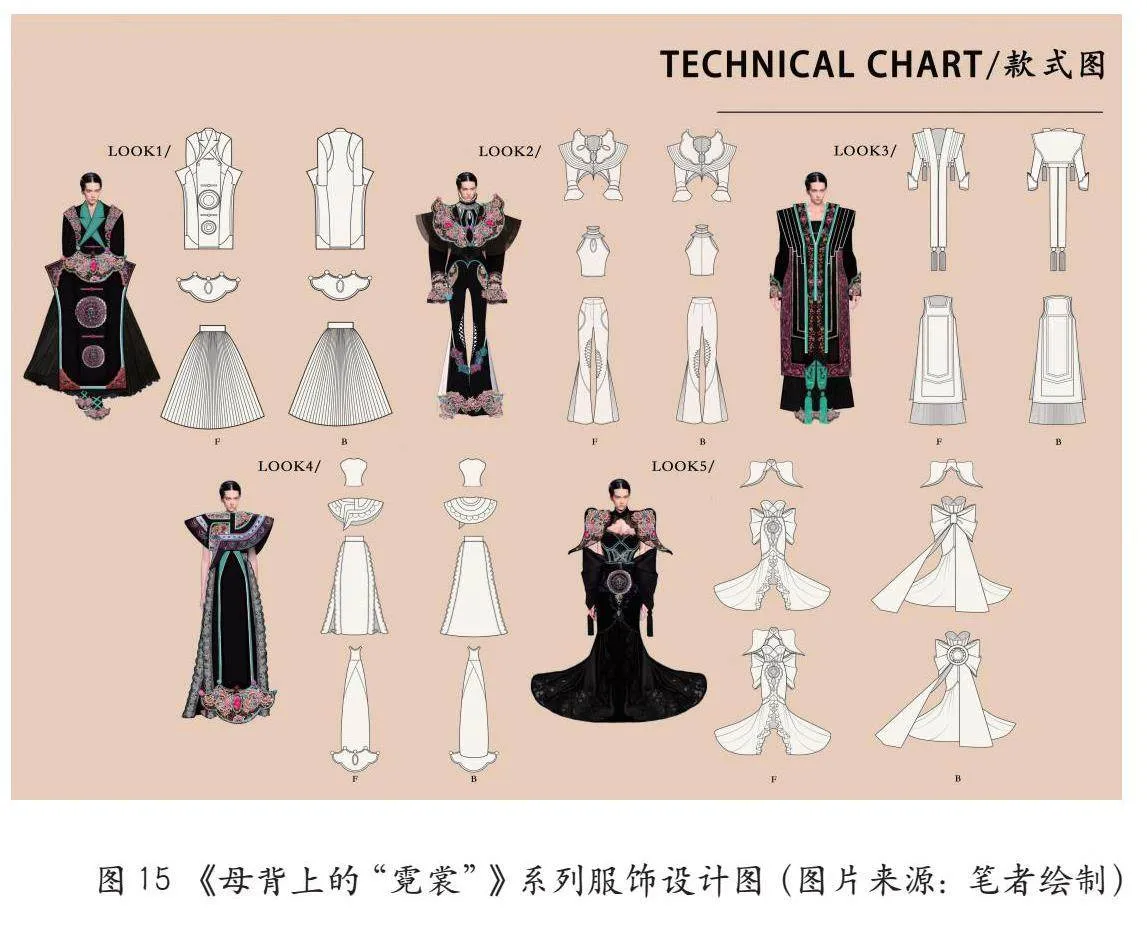

(三)服装款式的创新设计

龙纹背扇的造型结构在现代服饰款式的设计中,笔者首先提取了龙纹背扇的结构款式,如矩形结构、如意形结构,并将其融入现代款式设计中,使其更加适应于现代审美需求。在《母背上的霓裳》系列中(如图15),Look1的大衣借鉴了侗族尚重地区盛装中的围腰及背扇中的矩形结构,再将其与西式的剪裁相融合,设计出具有现代感的廓形大衣。其次,还可将寓意美好的龙纹创新设计为如意形包的造型并运用于围腰处,领部借鉴了背扇背负时的交叉形态,将其设计为西装交叉领结构,表现母亲与子女之间紧密相连的状态。

Look2中上身为宽肩、宽袖、束腰等廓形,下身造型运用了现代流行的高腰、开衩、拼接等款式,并且将龙纹纹样与中国传统的云肩及苗族“蝴蝶妈妈”相融合,设计为蝴蝶造型的龙纹云肩。除此之外,在裤装中还借鉴了背扇可拆卸的结构特点,设计为创新的龙纹口袋,当其从服装中分离后便又可成为一个时尚手包,使得龙纹可运用与表现的载体更加多元化与时尚化(如图16)。传统民族服饰讲究取长补短,有主有次[8],故本系列多采取多层叠加的设计手法。如Look2中的多层领子结构;Look3中上衣外套胸前层叠的款式设计,其长度由中心飘带往两边逐层递减,使服装款式细节避免长度一致而造成视觉审美疲劳;Look4中将龙纹与新中式圆形斗篷款式相融合,龙纹以不规则形小面积装饰于斗篷之上;Look5中将龙纹通过设计变形后转变为礼服中创意硬挺的袖子造型,以此塑造出母亲如勇士般守护子女的坚毅形象。

(四)龙纹内涵的的创意表达

侗族传统背扇上的龙纹样蕴含着祖灵、农业、生殖等意象,其中包含着其对于祖先的崇拜、对农业丰收的期盼及对子孙后代生殖繁衍的热切期望之情。为此要将龙纹内涵与现代载体进行创意设计与表达时,就需要人们对“龙纹”本体叙述内容的想象,再将其运用符号设计方法进行延展。如“双龙戏珠”寓意着追求农业丰收、富贵吉祥,因而可将其纹样创新后与现代农业产品的包装设计相融合,不仅可将“龙纹”文化内涵延伸至更多创意的载体中,并且还能提升和升华产品的文化底蕴。再如,对于龙纹蕴含生殖意象的创意表达时,可先将背扇中典型的龙纹纹样如三节曲体龙纹、二龙抢宝等经创新设计后,与母婴产品(如背带、口水兜、婴儿服装等)进行创意设计,让龙纹既保留其传统的造型特点及文化含义,同时又符合现代纹样设计特性,使得被设计后的龙纹母婴产品本身也被植入了龙纹的文化内涵,提升了产品的附加值,又极具民族文化韵味。

四、结语

侗族背扇龙纹造型独特、纹饰精美,具有其民族独特的构图法则及文化内涵,体现出少数民族传统手工艺无尽的魅力。笔者将传统龙纹纹样与现代女装设计进行创新的融合,使其冲破了原始的结构造型、制作技艺、面料材质的局限,拓宽了更多的领域及应用范畴。此次创新实践是在其传统造型方式的基础上进行创造性的转化,将传统手工艺及其所蕴含的文化内涵与现代“新工艺”相互融合转换,从而使传统纹样获得新鲜的血液促使其重获新生,同时也为民族传统纹样在现代语境中的传承与创新提供了较为详细的设计方法,具有一定的理论及实践研究价值。

参考文献:

[1]周羽.试析侗族龙纹饰的文化内涵及造型艺术[C]//中国百越民族史研究会.百越研究(第四辑)——中国百越民族史研究会第十六次年会论文集.厦门:厦门大学出版社,2015:9.

[2]刘玮,吴智慧.黔东南苗族动植物刺绣纹样的设计语义解读[J].艺术评论,2016(11):157-160.

[3]倪要武,顾晓卉.基于侗汉比较的侗族服饰龙纹艺术特征成因探析[J].艺术评鉴,2017(13):30-32,49.

[4]屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1997:484.

[5]向安强,张巨保.侗族稻作农耕文化初探[J].农业考古,2008(1):212-218.

[6]王彦.侗族织绣[M].昆明:云南大学出版社,2006:88-89.

[7]杨蓓,钟玮,张婉玉.基于符号学的凉山彝绣图形设计与创新实践[J].丝绸,2020(3):118-125.

[8]潘隽媛,王军.黎平侗族服饰元素在现代服装中的创新设计[J].丝绸,2019(10):74-80.

作者简介:陈玉,中央民族大学美术学院设计专业硕士研究生。研究方向:服装与服饰设计。