摘 要:碳市场的建立是实现“双碳”目标的保障,分析碳市场与绿色债券市场间的溢出效应,能够抑制金融市场波动,降低金融市场风险,从而有力地推动“双碳”目标的达成。本文首先探讨了绿色债券市场与碳市场的相互作用机理;其次运用VAR模型来衡量两个市场之间的均值溢出效应;最后实证分析了碳市场与绿色债券市场的溢出效应。研究发现,碳市场与绿色债券市场之间存在显著的单向均值溢出效应。此外,全国统一大市场的构建吸引了众多投资者,加剧了两个市场之间的风险影响,基于此,需进一步完善监管政策体系,以保障金融市场平稳健康发展。

关键词:VAR模型;均值溢出效应;碳市场;绿色债券市场;信用利差

中图分类号:F833 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)02(b)--05

“十四五”规划将碳达峰碳中和作为国家社会主义生态文明建设的重要战略部分,这就要求企业必须遵守各项碳减排政策和相关法规,以免因超标排放而受到处罚,从而产生碳风险。

在此背景下,基于不同程度的碳风险影响,企业会更加迫切需要投资建设绿色项目来达成碳减排目标,而完成这个目标需要大量的资金投入,这就使企业产生较大的绿色融资需求,而我国绿色融资体系的核心内容就是绿色信贷与绿色债券,其中绿色债券作为助力生态文明建设的重要融资工具,受到政府及相关监管机构的广泛重视,在国家相关政策的支持下迅速发展。

在金融领域中,溢出效应已经被广泛应用,深入探索碳排放权的溢出效应,利用其金融功能,从而更好地控制碳排放。

目前,有关研究活动主要集中在两个方面:(1)各个碳市场之间的溢出效应,主要是对国内各碳试点的研究以及以欧盟为主的国外碳市场的研究。(2)碳市场与金融市场之间的溢出效应。研究表明,欧盟的碳市场和美国的绿色债券市场具有显著的溢出作用,Agliardi,E.andAgliardi,R.(2019)发现通过投资绿色债券,能够更好地抵御碳市场的波动性。

尽管近年来碳市场溢出效应的研究已经取得一定的成果,但仍存在三大挑战:第一,目前我国碳市场与金融市场关系的探讨仍处于萌芽阶段;第二,目前大部分关于溢出效应的探讨仍集中于金融市场,而关于金融市场如何影响碳市场的探讨却比较缺乏。基于此,本文通过VAR模型进行实证分析,可以预测绿色债券市场与碳市场两者之间的相互联系。

1 理论分析与研究假设

1.1 碳市场与绿色债券市场的相互作用机理

1.1.1 绿色债券市场对碳市场的影响路径

绿色债券市场对碳交易市场的影响主要体现在对碳配额的需求。一方面,绿色债券市场可以在很大程度上反映企业的经济活动,如果企业债券的价格表现良好,表明企业盈利收入可观,对碳配额的需求很高,这进一步提高了碳价;反之碳价格较低。另一方面,绿色债券市场的表现会对投资者的预期产生影响,当企业债券价格表现良好时,投资者会纷纷投资碳资产,进而推动碳价上涨;反之,投资者会作出抛售碳资产的决策,进而造成碳价下跌,具体影响路径如图1所示。

1.1.2 碳市场对绿色债券市场的影响路径

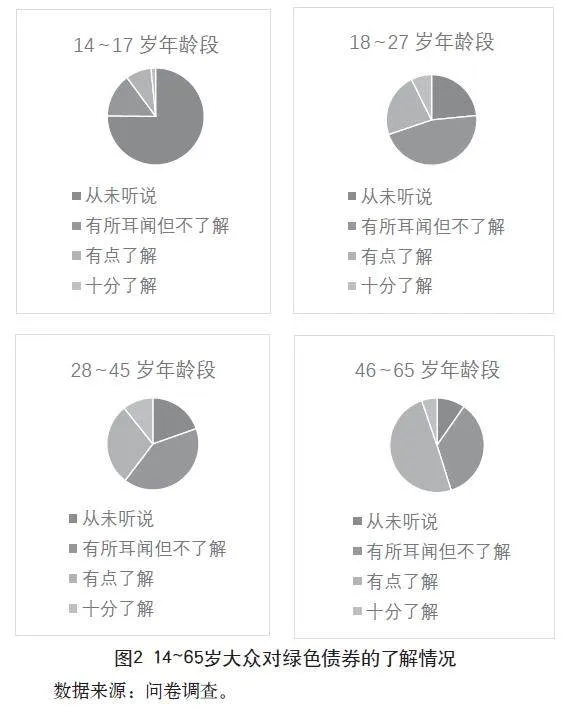

作为二氧化碳排放大户的高碳企业,碳价的波动会对企业的生产经营状况和未来现金流产生影响Bachelet(2019)。碳市场价格的变化会影响投资者的预期,碳价越高,高碳企业面临的碳风险就越高,投资者会要求高溢价,因此会做出抛售企业资产的决策。投资者购买或抛售企业资产会影响企业现金流,对企业未来的经营发展不利,处在不同程度碳风险影响下的企业,会更加迫切需要投资建设绿色项目来达成碳减排目标,而完成这个目标需要大量的资金投入,这就使企业产生了较大的绿色融资需求,进而影响到绿色债券市场。碳市场对绿色债券市场的影响路径如图2所示。

显然,碳市场和绿色债券市场之间存在着密切的联动,而价格是连接两者的关键因素。市场间的互动可以通过价格转移机制来实现:碳价格的变化促使企业调整决策行为,最终对绿色债券的发行价格产生影响;同时,绿色债券发行的价格反过来又会影响投资者的市场预期,从而对碳价格产生负面影响。基于此,本文对两市场之间的溢出效应进行深入分析,有助于更准确地掌握两个市场之间价格传导的具体程度和方向,确保价格信号在市场之间顺畅传递。

2 方法与模型

2.1 构建VAR模型

碳风险与绿色债券发行定价的相互影响不是简单的单向作用关系,而是一种复杂的交互影响关系,因此不能用传统的计量经济学模型研究。VAR模型的优势在于不区分内生变量与外生变量,因此适合于研究不同变量之间的动态关联性。

本文拟采用VAR模型的基本形式:

其中,yt代表(2×1)维的向量,c=(c1,c2),T代表(2×1)维的常数截距项,代表(2×2)维的自回归系数矩阵,i=1,2,…,p,εt代表(2×1)维白噪声序列。

2.2 格兰杰因果检验

格兰杰因果关系检验的是两个变量间的因果关系与相关关系,但格兰杰因果关系实际是先后关系,其形式为:

2.3 脉冲响应函数

VAR模型并没有现实的经济理论和原理作支撑,在进行实证研究时,可以采用脉冲响应函数分析来观察随机项的冲击会对当前和未来的数值产生何种影响。该函数可以动态反映误差项对模型的冲击关系。

3 实证分析

3.1 样本选取与数据来源

随着2016年绿色债券的首次发行与流通,中国的绿色债券市场迅速崛起,由于时间变化较快,本文研究范围限定于2017—2022年,采用我国非金融企业发行的绿色信用债券(包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券和定向工具),探讨绿色债券的市场特征及其影响。

我国现有八个碳市场试点地区,其中北京、天津和上海等碳交易量小,碳市场不活跃,不具备实证的条件。最终选取成立时间长、交易量大的武汉碳市场为研究对象。在进行数据处理时,时间跨度选择2017.01.01—2022.12.31,用近6年的市场日数据来进行实证研究。

债券发行信息来自中国金融信息网,债券发行要素及发行人各项指标来自Wind数据库。

3.2 变量设计

3.2.1 变量一:绿色债券信用利差(信用利差即风险收益率)

信用利差即风险收益率,是投资者对公司债券中包含的风险收益部分要求的补偿(Berensmann,2020),文中定义为绿色债券发行时的到期收益率与相同到期日的无风险国债收益率之差。因此,本文构造变量信用利差(Spread)如下所示:

Spread代表非金融企业绿色债券发行当日在一级市场的发行利率高于同到期期限国债收益率的幅度,即绿色债券信用利差;Rgreen代表非金融企业绿色债券发行时的票面利率;Rbase代表发行当日相同期限的国债收益率。

本文用LP缩写来表示碳价格变量。为了得到有效数据同时消除异方差问题,本文对有效数据进行对数化处理。

计算方式为:当天的对数收益率=ln(pt / pt-1)

3.3 溢出效应实证分析

3.3.1 样本数据的描述性统计

用SP代表发行绿色债券的风险收益率、LP代表碳排放权交易价格的对数收益率。首先对变量进行描述性统计分析,通过对比来了解变量的整体情况,如表1所示。

从平均收益率来看,碳排放权交易价格LP最高;从标准差来看,碳排放权交易价格LP的对数收益率的波动幅度最大,最不稳定;从偏度指标来看,碳排放权交易价格收益率偏度接近于0,呈现出正态分布特征,数据分布较为集中,相对更具有波动性;从峰度分析,发行绿色债券的风险收益率的峰度远高于正态分布的3,说明其具有尖峰厚尾的特征,市场发生极端风险的概率较大,而碳排放权交易价格的对数收益率的峰度低于正态分布的3,说明市场不易发生极端风险。

3.3.2 单位根检验

如表2所示,在使用截距项和趋势项进行ADF检验的情况下,绿色债券信用风险收益率与碳排放权交易价格收益率数据统计量的p值都显著小于0.05,拒绝原假设,因此数据都为平稳的时间序列。

3.3.3 VAR模型滞后期的选择

向量自回归(VAR)模型用于捕捉多个相互关联时间序列数据之间的动态关系和内在结构,综合分析多个经济指标之间的相互影响。现利用Eviews12.0建立VAR模型,根据AIC和SC准则,选择合适的滞后阶数,碳排放权交易价格收益率和绿色债券信用利差的最优滞后期是1,因此建立VAR(1)模型。

3.3.4 VAR模型的稳定性

单位圆准则对于确定VAR模型的稳定性至关重要,若特征根模超过1,则VAR模型可视为不稳定。本文对碳价格和绿色债券发行定价所构建的VAR模型进行检验,发现VAR模型单位根模长都小于1,且都落在单位圆内,这说明该模型具有一定的稳定性。

3.3.5 格兰杰因果检验

本文对LP、SP两个变量在滞后期为1的条件下进行格兰杰因果检验,结果如表3所示。

从格兰杰因果检验可以看到,碳价格是发行绿色债券发行定价的原因,同时也说明,只存在碳排放权交易价格收益率对绿色债券发行风险收益率的单向均值溢出效应,不存在双向均值溢出效应。这说明碳市场对于绿色债券市场的影响能力较强,而绿色债券市场对碳市场的影响能力微弱。

3.3.6 脉冲分析

格兰杰因果检验分析了两者的静态关系,脉冲分析法依赖于所构建的VAR(1)模型,对其动态关系展开剖析,结果如图3、图4所示。

首先,图3(a)测度了绿色债券风险收益率对自身的冲击,结果表明绿色债券风险收益率受到自身价格冲击后,影响均为正,且第一期影响大于后几期,从第四期后响应完全收敛;其次,图3(b)测度绿色债券信用利差SP对碳价格LP的冲击,结果表明冲击效应基本维持不变,说明绿色债券信用利差对碳排放权交易价格收益率在长短期的支持效应较为微弱,该结果置信区间逐渐收敛,脉冲响应分析进一步验证了格兰杰因果检验。

首先,图4(a)测度了碳价格对绿色债券信用利差冲击,结果表明碳价格LP对绿色债券发行价格SP短期影响不太显著,支撑效应较低,此结果与前述的格兰杰因果检验结果保持一致;图4(b)测度了碳排放权交易价格收益率对自身的冲击效应,结果表明,碳排放权交易价格对自身路径依赖较强。

综上,通过脉冲响应分析可知,绿色债券发行价格还是碳价都是对自身价格的冲击响应最显著,碳价格对绿色债券发行价格具有显著影响,但影响较小。这里的脉冲响应函数分析佐证了前文格兰杰因果检验的结论,即只存在碳价格对绿色债券发行价格的单向均值溢出效应。

3.3.7 研究结论

第一,碳市场、绿色债券市场之间存在着均值溢出效应,因此证明了碳市场与绿色债券发行市场之间密不可分、相互联系。第二,两者之间的溢出效应并不完全一致,只有一个市场对另一个市场产生了单向的溢出效应,而没有两个市场之间的双向溢出效应。第三,碳市场的外部溢出效应更强,而绿色债券市场的外部溢出效应则较弱。因此,碳市场的变化将对绿色债券市场产生重大影响。

根据上述分析,本文提出以下政策建议:

首先,政策制定者应该充分考虑各市场的特点,并充分利用市场之间的协同作用及互补效应。此外,为了增强碳市场的风险防范能力,应建立预警机制,不断更新碳金融产品,从而在不断变化的环境中有效抵御各种冲击。

其次,碳市场的投资者应该把市场之间相互影响的复杂关系纳入投资组合考量因素的范围之内,并且持续不断的关注市场动态,最大化的优化投资组合,提高收益率。

最后,鉴于碳市场和绿色金融市场推动低碳市场转型的总体目标,企业可以积极利用绿色金融市场的金融势头,为低碳转型项目筹集资金,实现减排目标,减少对碳市场的依赖。

参考文献

Agliardi,E.andAgliardi,R. FinancingEnvironmentally-SustainableProjectswithGreenBonds[J]. EnvironmentandDevelopmentEconomics, 2019, 24(6): 608-623.

Antweiler,W.,Copeland,B.R.andTaylor,M.S. IsFreeTradeGoodfortheEnvironment?[J]. AmericanEconomicReview, 2022, 91(4): 877-908.

Bachelet,M.J.,Becchetti,L.andManfredonia,S. Thegreenbondspremiumpuzzle:theroleofissuercharacteristicsandthird-partyverification[J]. Sustainability, 2019,11(4):1098.

Baldauf,M.,Garlappi,L.andYannelis,C. DoesClimateChange AffectRealEstatePrices?OnlyIfYouBelieveInIt[J]. TheReviewoffinancialstudies, 2020: 1256-1295.

Berensmann,K.andLindenberg,N. Greenfinance:actors,challengesandpolicyrecommendations[J]. GermanDevelopmentInstitute, 2020, 23(11):3172-3204.

邓晶,郑雨洁,顾雪松,等.中国碳市场与绿色债券市场溢出效应研究[J].金融理论与实践, 2023(7): 27.

赵一航,赵会茹.我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究: 基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析[J].工业技术经济,2024(4): 1.

唐昕,方华.“碳达峰、碳中和”视角下我国绿色债券发展现状与问题研究[J/OL].1-10[2023-09-17].

梁钰.欧盟碳市场与高碳企业股票市场的价格联动性研究[D].北京: 中国石油大学, 2019.

赵明明.绿色债券、低碳产业股票和碳排放权市场联动分析[D].兰州: 兰州大学, 2021.

韩鹏飞,胡奕明.政府隐性担保一定能降低债券的融资成本吗: 关于国有企业和地方融资平台债券的实证研究[J].金融研究,2015(3):116-130.

沈能.环境效率、行业异质性与最优规制强度: 中国工业行业面板数据的非线性检验[J].中国工业经济,2012(3):56-68.

陈淡泞.中国上市公司绿色债券发行的股价效应[J].山西财经大学学报,2018,40(S2):35-38.

孙晶琪,周振茜,赵一航,张卓拉,赵会茹.“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究[J].现代电力,2023-12-27.

王馨,王营.绿色信贷政策增进绿色创新研究[J].管理世界,2021, 37(6):173-188+11.

王遥,曹畅.中国绿色债券第三方认证的现状与前景[J].环境保护,2016,44(19):22-26.

杨大楷,王鹏.盈余管理与公司债券定价: 来自中国债券市场的经验证据[J].国际金融研究,2014(4):86-96.

张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.