DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2025.05.004 [中图分类号]F061.1;F061.5 [文献标识码]A

引言

在全球化与信息化时代背景下,新质生产力作为推动经济高质量发展的核心动力,正受到广泛关注。党的二十届三中全会强调,“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制”,为区域经济高质量发展提供了新思路。不同地区由于历史、文化、经济条件等因素的差异,在人才、科技、产业等方面的协同发展潜力和路径也各不相同,需要根据各地区的资源禀赋,描绘个性化、具象化的新质生产力发展路径。新质生产力的形成过程是实现科技创新发展和人力资本跃升,充分整合科技创新资源和现有产业基础的过程[1]。发展新质生产力,必须依赖高素质劳动者的培育、丰富的人才储备以及人力资源的优化配置[2],需要将产业、行业和技术的新发展、新要求融入人才培养过程,打造适应新一轮科技革命与产业升级的人才培养体系,支撑因地制宜发展新质生产力[3]。可见,新质生产力的发展不仅依赖于技术创新、产业升级和人才支撑,更需要人才、科技与产业三者之间的深度融合与协同发展。本文将通过系统的理论分析与实证研究,深入探讨如何根据各地区人力资源禀赋、科技水平和产业发展的差异,因地制宜地构建新质生产力的发展路径。

1 理论框架

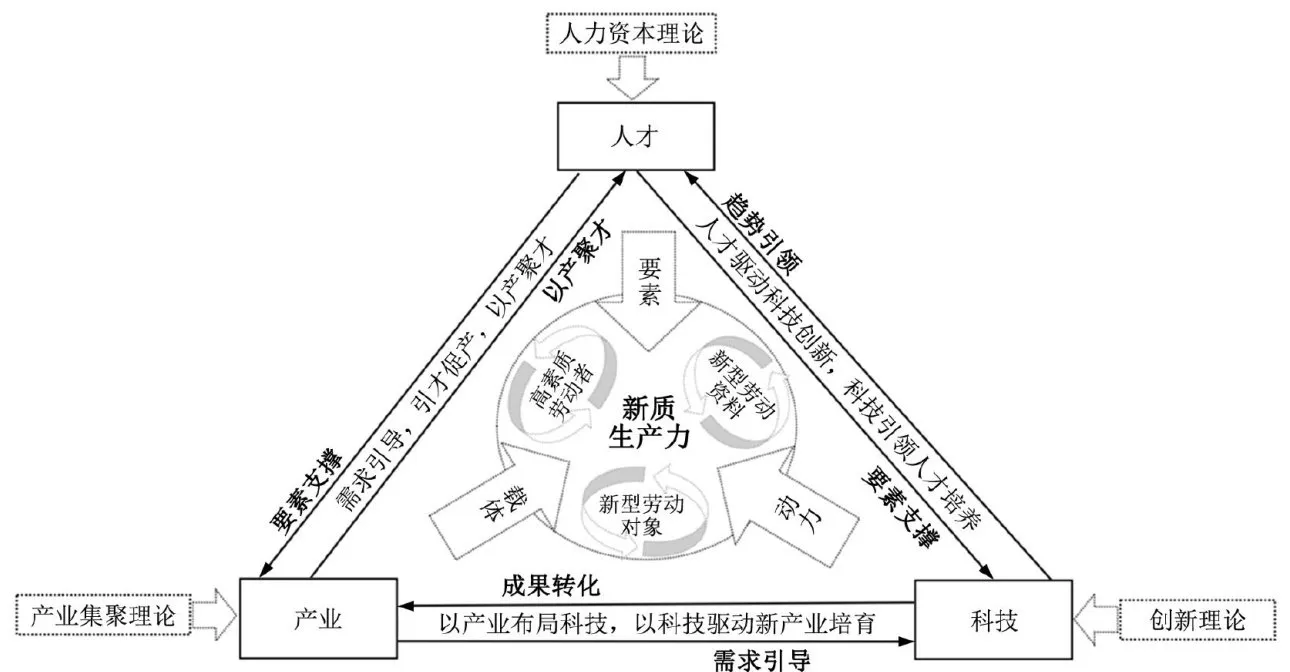

基于人力资本理论、创新理论和产业集聚理论,本文构建了“人才-科技-产业”三链协同促进新质生产力发展的“六路径复杂生态系统”作用机制,如图1所示。

人才是新质生产力发展的关键支撑。人力资本理论提出人力资本能激发技术创新从而刺激生产力发展,人力资本的水平越高,通过创新机制和技术转化机制提高新质生产力的作用越大[4]。从人才链出发,“人才-科技”路径是人才为科技提供创新要素支撑,知识创造理论发现创新通常是来自个体的信念,所以人才是开展发明创造和创新性活动的核心主体,科技的发展离不开人才的引领驱动[5]。“人才-产业”路径表现为人才对产业的服务、支撑和引领作用,人才与产业间是一种“拉力-推力”的互动关系,人才质量和结构调整能带动产业发展升级。

图1“人才-科技-产业”三链协同发展新质生产力的作用机制

图1“人才-科技-产业”三链协同发展新质生产力的作用机制科技创新是推动新质生产力发展的核心驱动力。熊彼特的创新理论将创新视为生产要素和生产条件的重新组合,新质生产力正是通过这种生产要素的创新性配置而产生,重大科学技术的突破式创新更是推动生产力质变的“基础性”、“引领性”和“变革性”力量[。从科技链出发,“科技-人才”路径是以科技发展趋势引领人才培养,将创新元素融人人才培养体系,以科研创新推动高素质复合型人才的培养;同时,科技的发展还能通过技术溢出效应带来人力资本水平提升。“科技-产业”路径为科技成果驱动产业创新,科技通过为产业发展提供技术支持,将创新成果转化应用于生产经营,促进全要素生产率提升,推动产业提质增效、融合发展[7]

产业是发展新质生产力的重要载体。产业集聚理论认为产业集聚本质在于通过同一空间组织形式下的产业部门联系,实现资源共享、知识溢出和协同创新,为生产力变革提供有力支撑[8]。新质生产力形成和发展的关键就在于以科技创新推动产业创新,以产业创新提升产业核心竞争力,推进生产力的跃升[9]。从产业链出发,“产业-人才”路径表现为产业吸引人才聚集,产业结构升级需要匹配更高素质的劳动者,促进人才配置优化。“产业-科技”路径表现为产业对科技发展的需求拉动和要素聚集作用,产业规模扩大和竞争加剧提高了对技术的需求,引导科研方向进行调整,潜在利润则驱使企业加大对技术创新的投入和探索,推动科技更快地演进。

在以上“人才-科技-产业”三链协同生态系统中,高素质人才是科技和产业创新的源头,主导科技与产业的融合发展,而科技创新与产业创新融合所带来的技术和市场需求变化,使劳动者迅速调整自己的技能和工作方式,不断强化创新能力、终身学习能力及跨界协作能力[10],从而催生高素质劳动者;同时,以人才为本质的创新驱动下的科技与产业在需求引导和成果转化的反复互动中,又不断丰富生产工具形成新型劳动资料,拓宽劳动对象的形式和范围,由此推动新质生产力发展。

2 研究设计

2.1 研究方法和样本

与线性回归实证分析方法只能进行单一影响因素分析不同,定性比较分析方法(QualitativeCom-parativeAnalysis,简称QCA)兼具定性分析和定量分析的优点,适用于精准地分析样本间的异质性、多因并发、异因同果和非对称关系等复杂问题,适用于本文研究。新质生产力发展是一个发生在时间轴上的连续事件,单独截面组态不足以阐释因果与时间的互动关系,动态组态理论则可以借鉴耦合和生态演化的思想,更好地分析多重轨迹与结果的复杂因果关系,揭示不同时段的多重变化轨迹并发形成的等效组态[]。因此,本文采用动态QCA方法中的面板QCA(PanelDataQCA,简称PD-QCA),以 2014~2023 年我国除港澳台和西藏地区外的30个省(区、市)为样本,研究各省(区、市)发展新质生产力的适配路径。

2.2变量选择与测量

(1)结果变量与测量

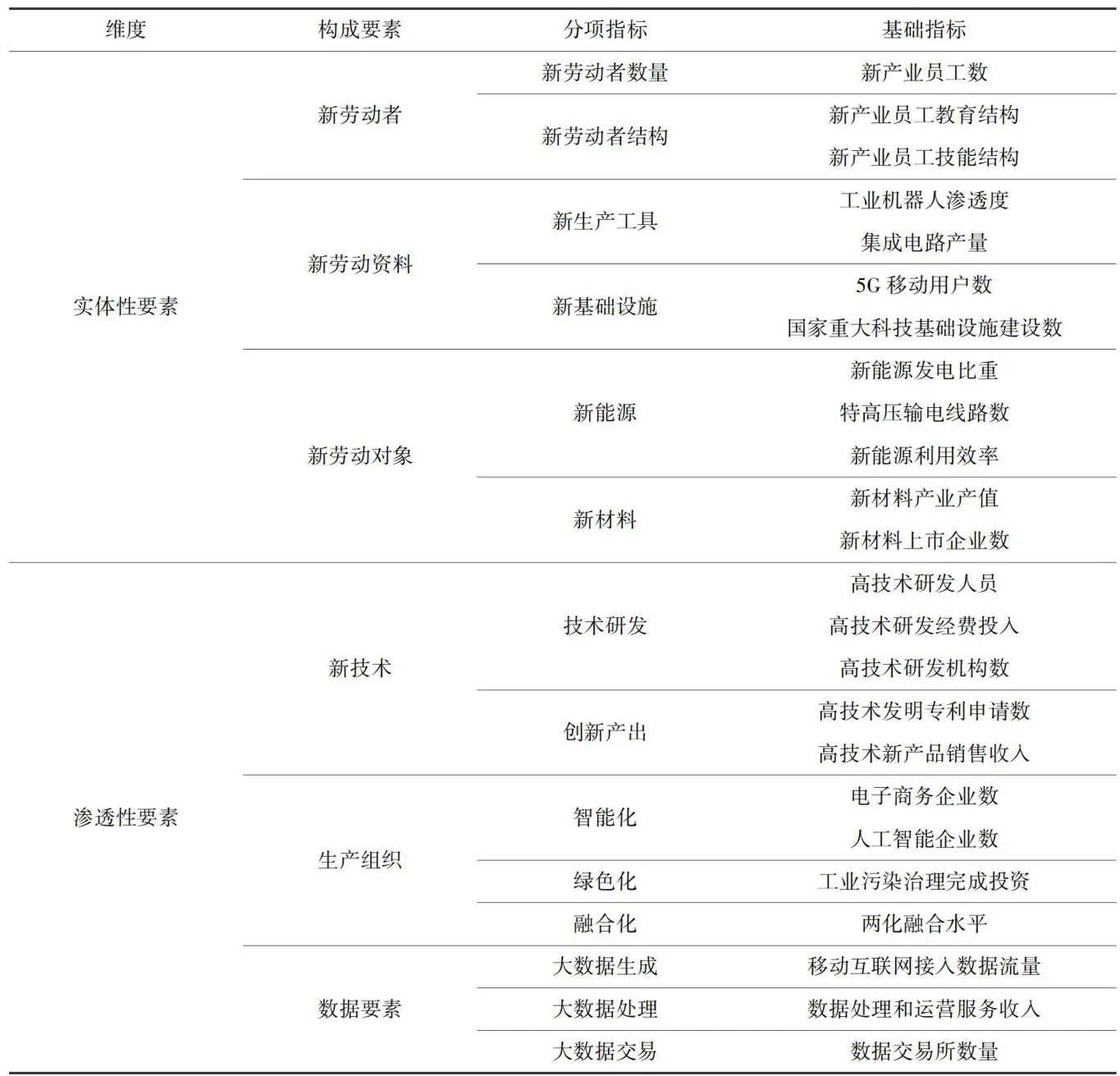

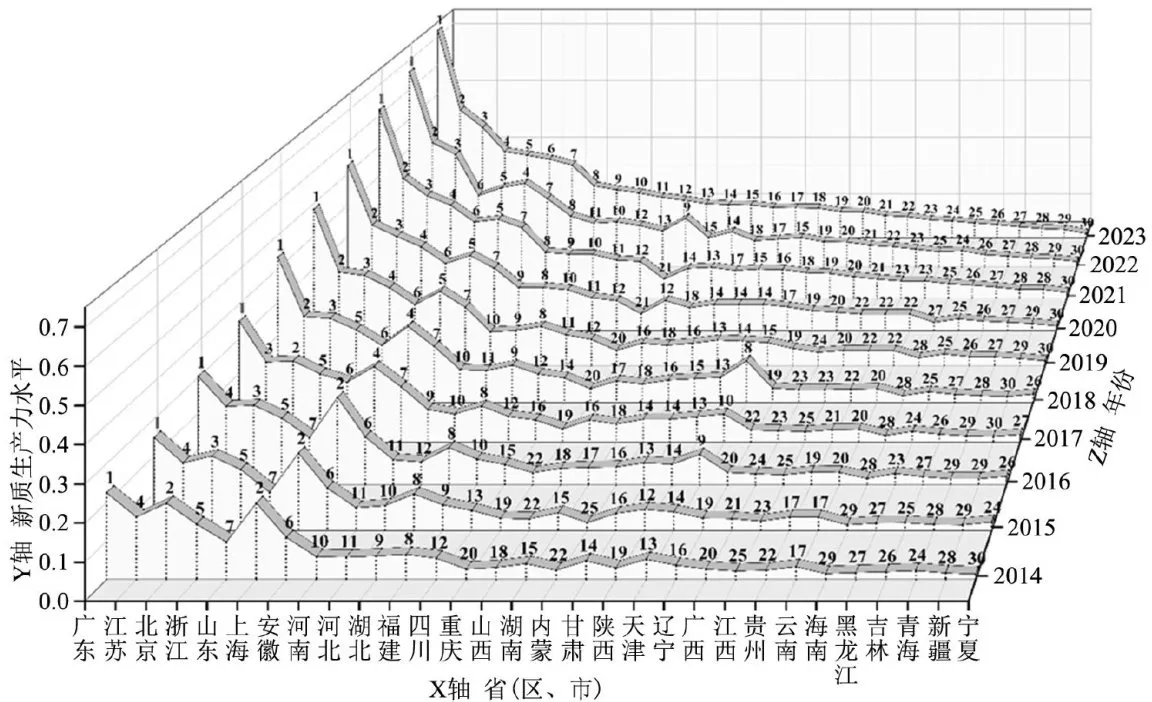

以新质生产力(XZSCL)作为结果变量。本文借鉴表1所示韩文龙等的评价指标体系及2014\~2022年综合评价结果,并测算了2023年数据,用Origin2024软件绘制了我国30个省(区、市) 2014~ 2023年新质生产力水平的空间排序图,展现各省(区、市)新质生产力水平的时空变化,如图2所示。

表1新质生产力评价指标体系注:此表来源于韩文龙等(2024)[12]的研究。

表1新质生产力评价指标体系注:此表来源于韩文龙等(2024)[12]的研究。(2)条件变量与测量

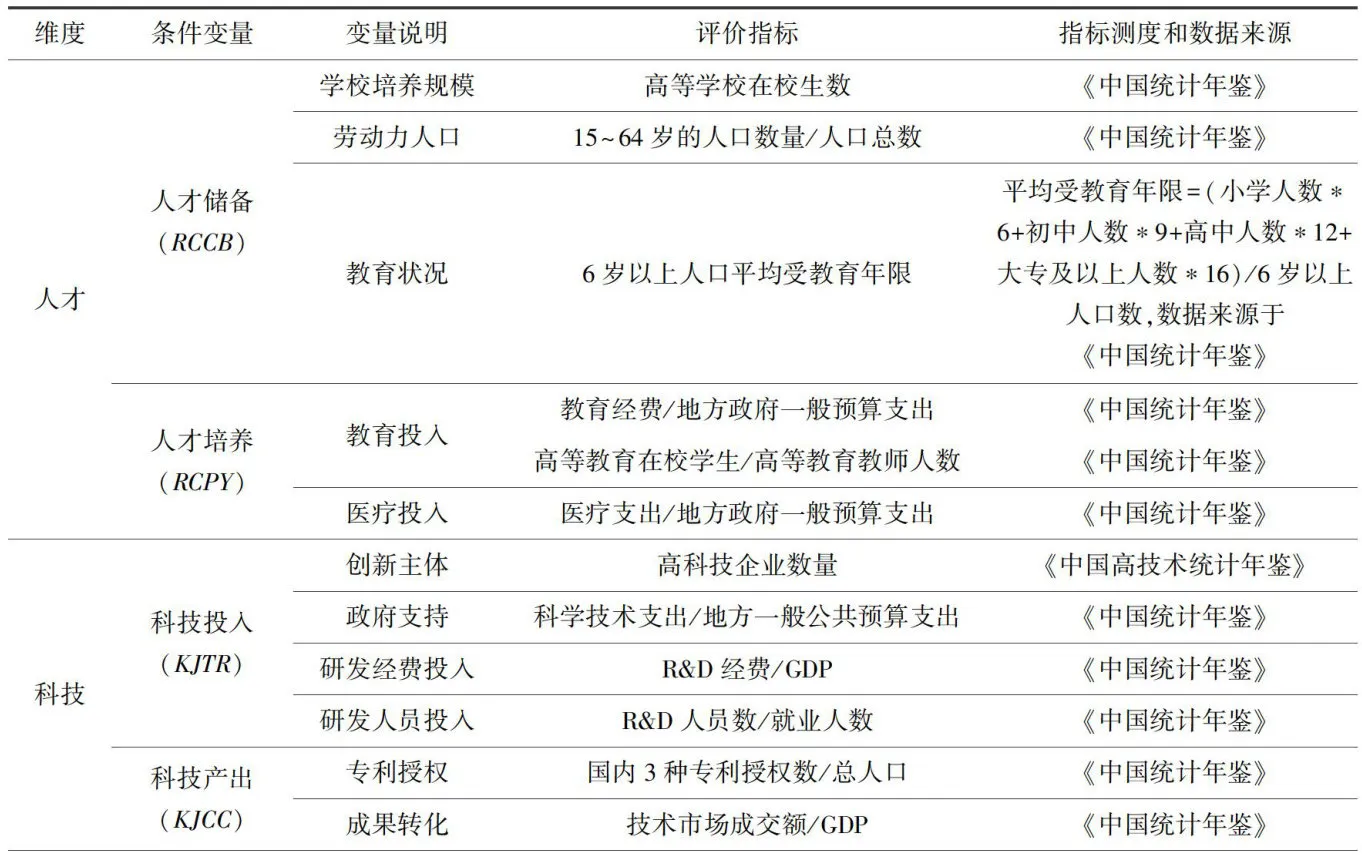

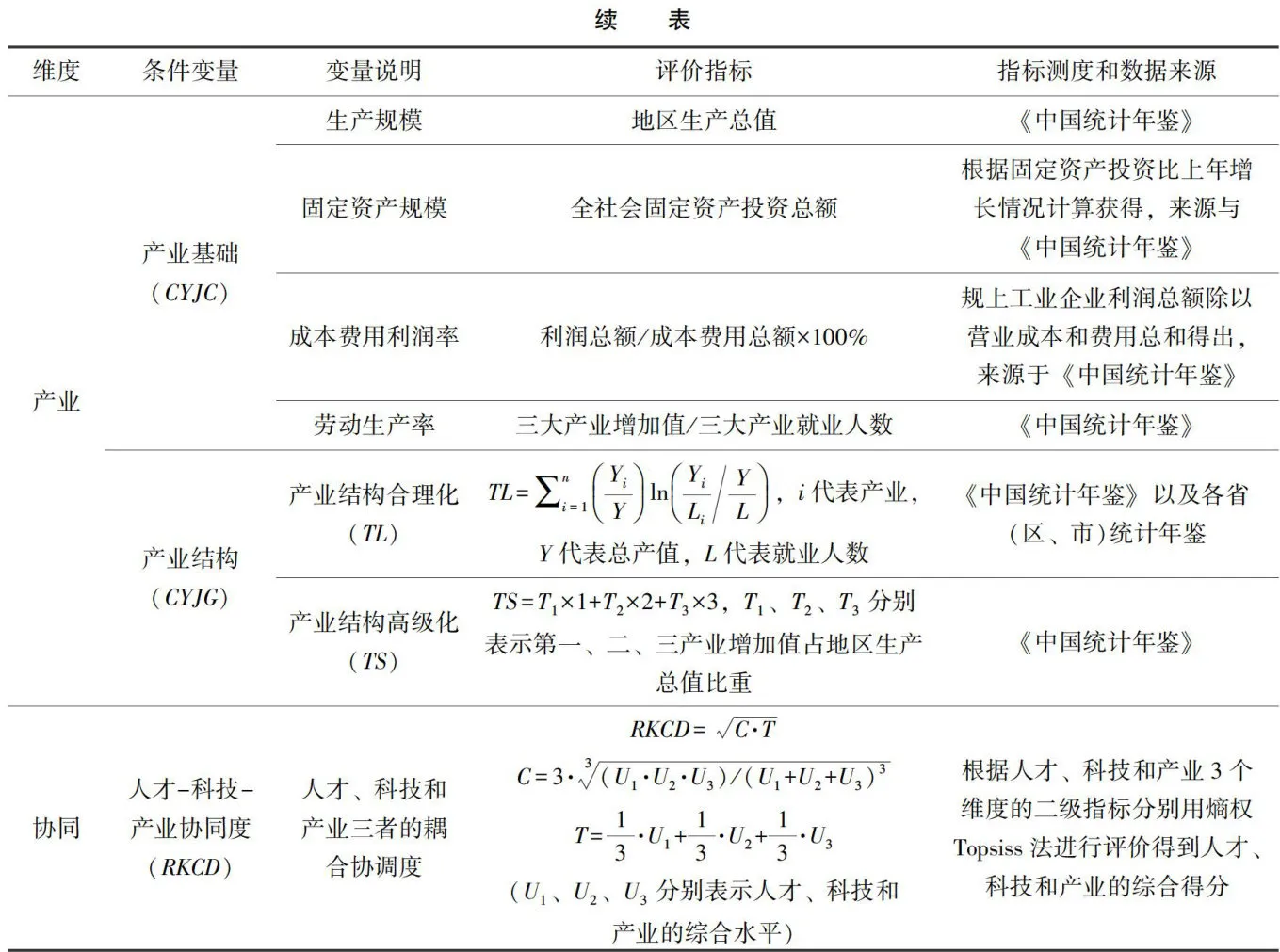

人才、科技和产业作为新质生产力发展的关键要素,不仅各自的发展水平对生产力的发展有着重要影响,同时,三者之间的协同也是推动新质生产力发展的关键,因此将人才储备、人才培育、科技投入、科技产出、产业基础、产业结构以及“人才-科技-产业”协同度作为7个前因变量。人才变量两个维度和科技变量两个维度的衡量参考林木西和王聪(2022)[13]构建的评价指标;产业变量的两个维度衡量参考黄纪强和祁毓(2022)[14]的研究指标,并采用熵权TOPSIS法对这6个条件变量进行评价测度;“人才-科技-产业”协同度采用耦合协调模型进行计算。本文构建的7个条件变量评价指标体系与测度如表2所示。

图2我国30个省(区、市)2014\~2023年新质生产力水平及排名

图2我国30个省(区、市)2014\~2023年新质生产力水平及排名注:(1)图中X轴为30个省(区、市);Y轴数据是新质生产力水平,最高是2023年广东省,为0.659,最低是2014年宁夏回族自治区,为0.014;Z轴为年份;(2)柱状上标注数字为在Z轴对应年度、X轴对应省(区、市)的新质生产力水平排名,如广东省新质生产力水平在2014\~2023年的排名均为全国第1;山东省2018年在全国排名第6;而宁夏回族自治区2015年在全国排名第24,2023年的排名为全国第30。

表2条件变量评价指标体系与测度

表2条件变量评价指标体系与测度

2.3 数据校准

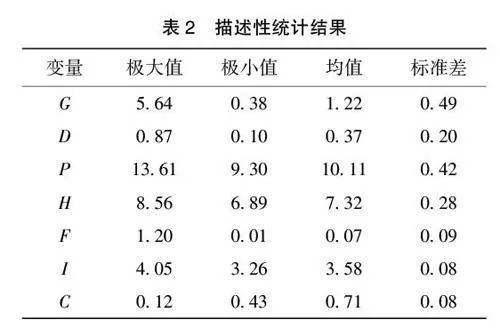

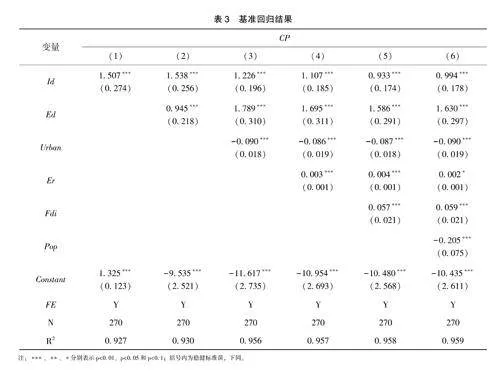

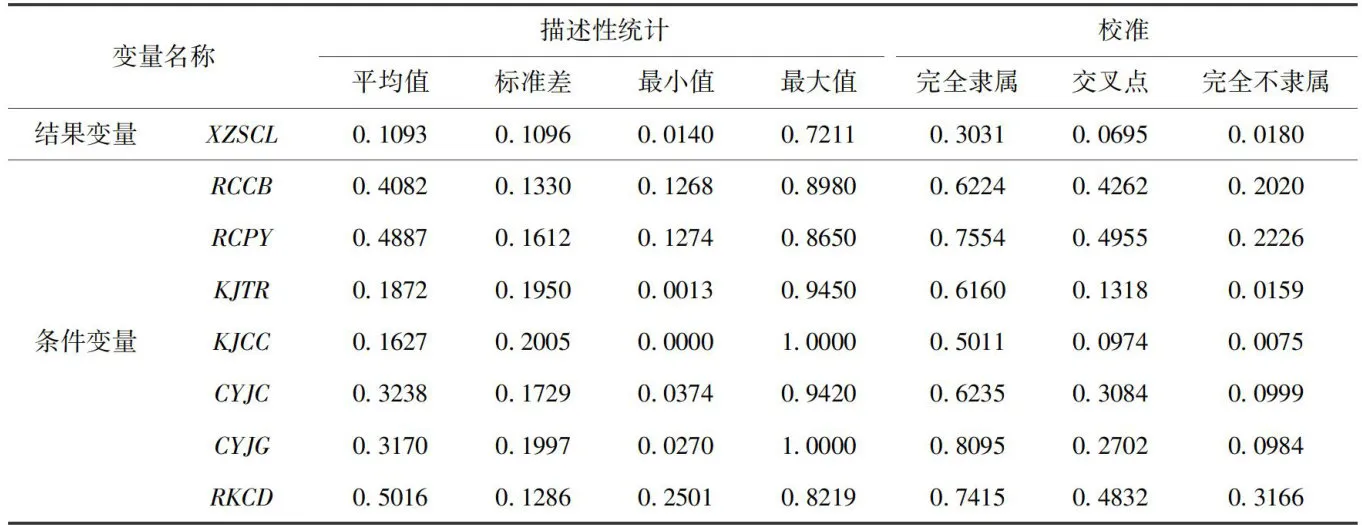

根据变量在样本总体中的分布特征,采用直接校准法,将样本变量的95分位点、50分位点及5分位点分别作为完全隶属、交叉点和完全不隶属的校准锚点。各变量的描述性统计与具体校准锚定点如表3所示。

表3变量描述性统计与校准锚定点

表3变量描述性统计与校准锚定点3 实证分析

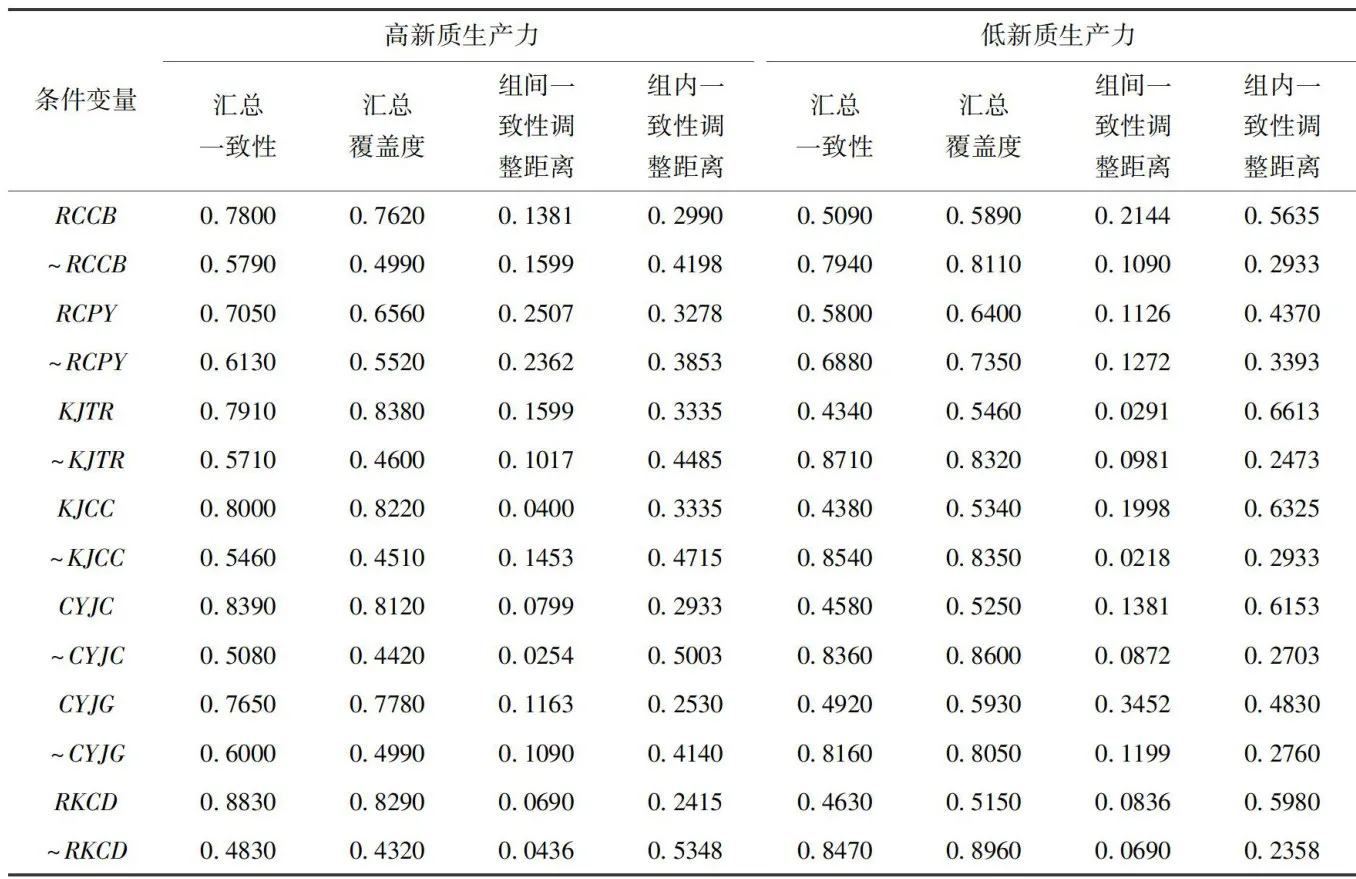

3.1单个条件变量必要性分析

表4展现了7个条件变量的必要性分析结果,从汇总一致性看,7个条件变量的汇总一致性水平均低于0.9,组间一致性调整距离除人才培育、人才储备和产业结构外,均小于0.2,人才培育、人才储备和产业结构的调整距离虽略大于0.2,但是并未通过进一步的检验,不构成必要条件,说明新质生产力的发展并非依赖于某个单一条件变量,而是多因素共同作用的复杂现象。

表4必要性分析结果注:“\~”表示逻辑非。

表4必要性分析结果注:“\~”表示逻辑非。3.2 条件变量组态分析

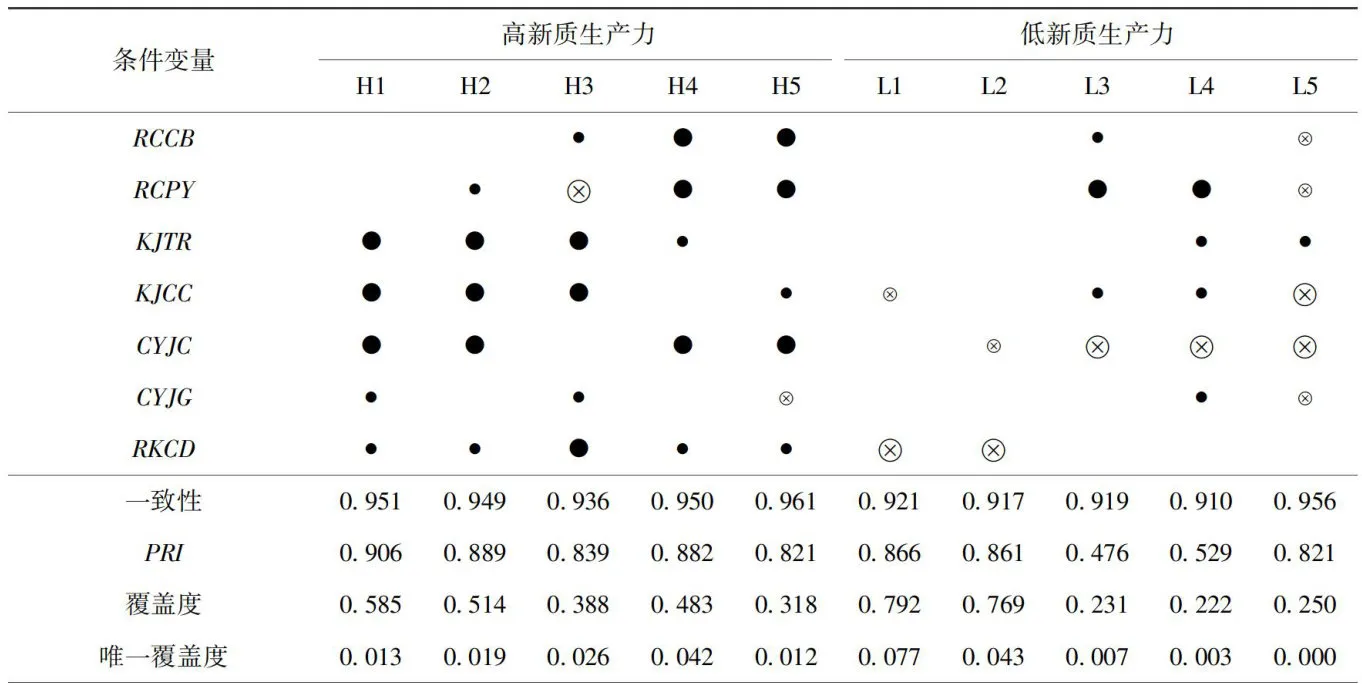

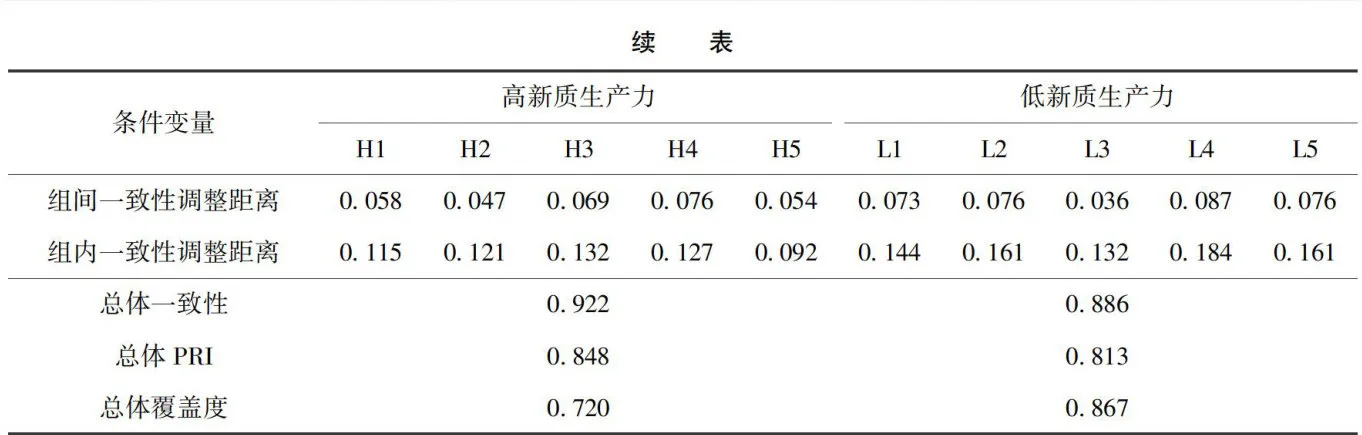

将案例频数阈值设定为2,原始一致性阈值为0.8,PRI一致性阈值为0.60,组态分析结果如表5所示。

表5新质生产力发展水平组态结果

表5新质生产力发展水平组态结果 注:·表示前因条件变量作为核心条件存在;?表示前因条件变量作为边缘条件存在; ? 表示前因条件变量作为核心条件且缺失;③表示前因条件变量作为边缘条件且缺失;空缺表示该前因条件变量对于结果的发生可能存在、可能不存在。

注:·表示前因条件变量作为核心条件存在;?表示前因条件变量作为边缘条件存在; ? 表示前因条件变量作为核心条件且缺失;③表示前因条件变量作为边缘条件且缺失;空缺表示该前因条件变量对于结果的发生可能存在、可能不存在。表5中,高新质生产力水平产生的组态路径有5个(H1、H2、H3、H4、H5),总体一致性高于0.8,为0.922,即在所有样本案例中,5个条件组态构成高新质生产力结果稳定出现的充分条件;总体覆盖度为0.72,说明5种组态能解释 72% 的高新质生产力水平案例。低新质生产力水平产生的组态路径有5个(L1、L2、L3、L4、L5),总体一致性为0.886,总体覆盖度为 0.867 。高、低两组条件组态对结果的解释力都较高,满足动态QCA的分析标准。

本文将一致性阈值从0.8调整至0.9,发现生成的组态结果与原来的结果保持一致。此外,还采用提高PRI一致性的方法,将其从0.6提升至0.7,调整后的组态解仍为调整前组态解的子集。说明本文的组态分析结果具有较高的稳健性。

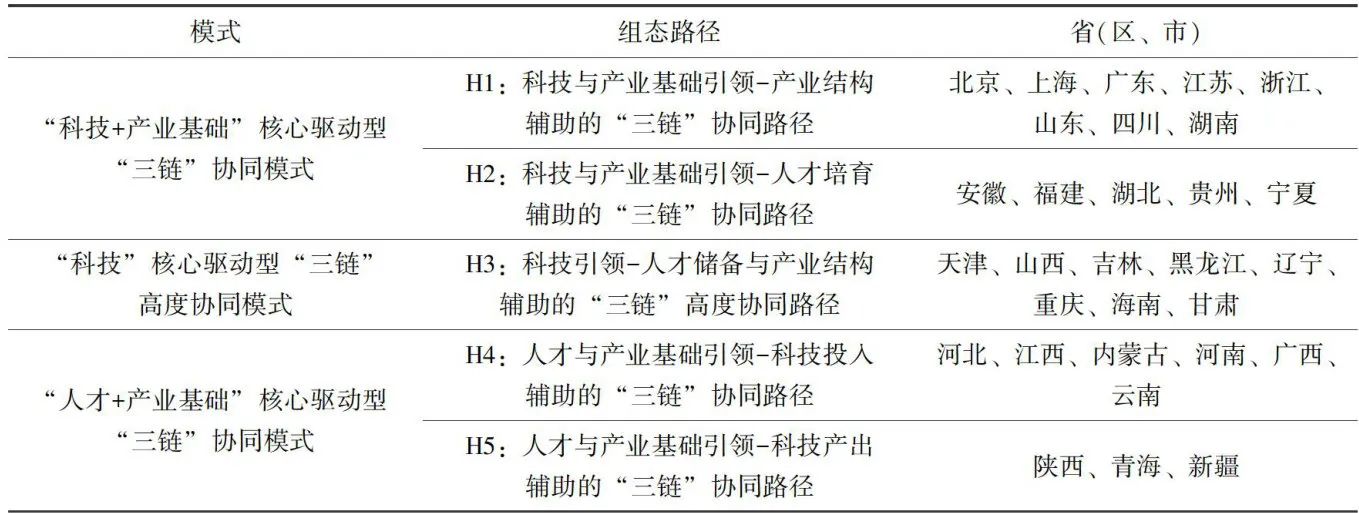

表5中高新质生产力水平的组态路径显示,7个条件变量中,除产业结构只作为边缘条件出现外,其他6个条件变量都在至少1条路径中作为核心条件存在,对新质生产力发展起重要作用;其中“三链”协同是唯一一个在所有路径中均未缺失的条件,表现出其对新质生产力发展的核心支撑作用。根据各组态核心条件的特征,将5个条件组态归纳为3种类型:“科技 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式、“科技”核心驱动型“三链”高度协同模式和“人才  产业基础”核心驱动型“三链”协同模式。

产业基础”核心驱动型“三链”协同模式。

(1)“科技 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式

此模式包含H1、H2两条组态,均以高水平科技投入、科技产出和产业基础为核心条件,以“人才-科技-产业”三链协同为辅助条件驱动新质生产力发展。

H1:科技与产业基础引领-产业结构辅助的“三链”协同路径。该路径在高科技水平和高产业基础引领下,优质产业结构与“人才-科技-产业”协同辅助驱动新质生产力发展,典型案例省份是广东。

H2:科技与产业基础引领-人才培育辅助的“三链”协同路径。该路径在高科技与高产业基础引领下,高人才培育及“人才-科技-产业”协同辅助驱动新质生产力发展,典型案例省份是福建。

(2)“科技”核心驱动型“三链”高度协同模式

此模式包括H3组态,为科技引领-人才储备与产业结构辅助的“三链”高度协同路径。该路径在高科技投入、高科技产出和“人才-科技-产业”三链高度协同引领下,以优质产业结构和人才储备辅助驱动新质生产力发展,典型案例省(市)是天津。

(3)“人才 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式

此模式包含H4和H5两条组态,均为以高水平人才储备、人才培育和产业基础为核心条件,高水平“人才-科技-产业”三链协同为辅助条件。

H4:人才与产业基础引领-科技投入辅助的“三链”协同路径。该路径在高水平人才与产业基础引领下,高科技投入及“人才-科技-产业”协同辅助驱动新质生产力发展,典型案例省份是河南。

H5:人才与产业基础引领-科技产出辅助的“三链”协同路径。该路径在高水平人才与产业基础引领下,高科技产出及“人才-科技-产业”协同辅助驱动新质生产力发展,典型案例省份是陕西。

此外,表5中低新质生产力水平的组态显示,产业基础和“三链”协同作为核心条件缺失是导致低新质生产力水平的关键因素。

3.3 新质生产力发展路径的动态变迁案例

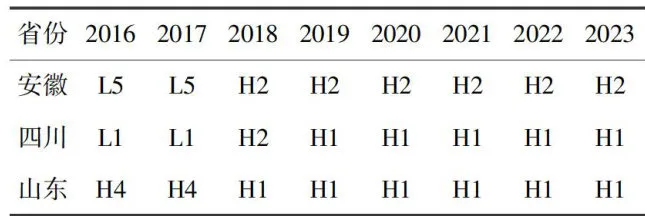

根据2014\~2023年各省(区、市)新质生产力发展路径的具体分析,多数省(区、市)的发展路径在样本区间内保持相对稳定,但也有部分省(区、市)在不断调整要素投人,优化发展路径,比较典型的案例省份是安徽、四川和山东,如表6所示。

表6案例省份新质生产力发展路径的变迁注:2014\~2015年三省发展路径不具典型性,故未列出。

表6案例省份新质生产力发展路径的变迁注:2014\~2015年三省发展路径不具典型性,故未列出。表6中,2017年以前,安徽大部分要素缺失,发展路径为L5,之后安徽开始加快人才培育、提高科技水平和加强产业基础,最终转变为H2路径。2016\~2017年,四川的人才储备、科技产出、产业结构及“三链”协同发展水平皆处于较低水平,发展路径为L1,2018年后,四川的人才储备、科技产出以及产业基础得以显着改善,发展路径转变为H2,2019年后其产业结构得到巨大改善,发展路径又转向H1。2016\~2017年,山东的发展路径为H4,随着其科技产出效率逐年稳步提升,自2018年起其发展路径便转为H1。可见,新质生产力的发展路径会随着要素条件变化而动态调整。

3.4各省域因地制宜发展新质生产力的最优路径

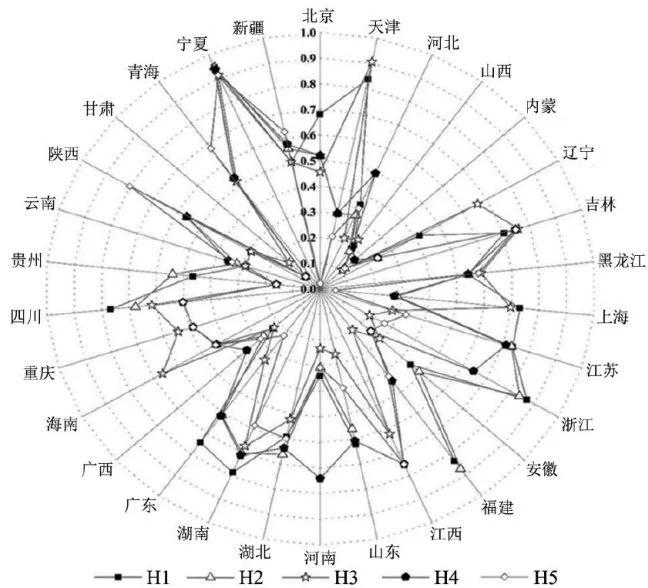

对各省(区、市)各组态的覆盖度进行分析,发现各组态对于不同省(区、市)的普适性具有差异,说明各省(区、市)所适宜的新质生产力发展路径具有多样性,如图3所示。

图3组内覆盖度水平

图3组内覆盖度水平以每个省(区、市)一致性大于0.75的组态中,覆盖度最高的组态作为该省(区、市)因地制宜发展新质生产力的“最优”路径,结果如表7所示。

表7各省域因地制宜发展新质生产力的最优路径

表7各省域因地制宜发展新质生产力的最优路径(1)H1路径。北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川和湖南这8个省市以科技水平高、产业条件好且人才、科技和产业均衡发展为特征,可以通过H1路径使新质生产力的发展实现质的飞跃。

(2)H2路径。安徽、福建、湖北、贵州和宁夏5个省区的H2组态解释力最高。安徽、福建和湖北均具有较高的科技水平和产业基础;贵州科技水平强于产业和人才水平,产业基础水平高于产业结构水平,人才培育投入较高,但人才储备较为落后;宁夏的“三链”协同发展水平较低,各要素发展滞后,但科技水平相对要强于产业和人才水平。所以这5个省区可以通过H2路径提高新质生产力水平。

(3)H3路径。H3组态解释力最高的省(区、市)中,天津具有较高的科技水平、人才储备和较好的产业结构;山西的人才储备水平优于人才培育;吉林、辽宁、黑龙江的科技水平相对优于人才和产业水平,产业总体水平虽然较落后,但是产业结构水平相对优于产业基础,且均具有较高的人才储备水平;而重庆、海南和甘肃的产业结构要优于产业基础。根据这8个省(区、市)科技、人才和产业的相对优势,可以通过H3路径提升新质生产力水平。

(4)H4路径。河北、江西、内蒙古、河南、广西、云南这些省区的H4组态解释力最高,这些省区均以科技投人优于科技产出为共同特征,其中广西的人才培育投人为全国前列,河南、河北和江西具有较高的人才水平,内蒙古、河南和云南的产业基础相对优于产业结构。因此,这6个省区可以通过H4路径促进新质生产力水平发展。

(5)H5路径。该组态在陕西、青海和新疆解释力最高,这3个省区以较好的产业基础为特征,且人才水平相对优于科技水平,陕西还具有较高的科技产出水平,可以通过H5路径促进新质生产力发展。

4研究结论和政策建议

4.1 研究结论

基于前述分析,本文得出以下结论:

(1)发展新质生产力有5条组态路径。其中,H1、H2为“科技 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式,H3为“科技”核心驱动型“三链”高度协同模式,H4、H5为“人才 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式;产业基础、科技产出、科技投入、人才储备、人才培育、“三链”协同为发展新质生产力的6个关键核心条件,其中“三链”协同是唯一一个在5个高组态路径中均未缺失的条件,在1条路径下(H3)作为核心条件存在,4条路径下(H1、H2、H4、H5)作为辅助条件存在,表现出其对新质生产力发展的核心支撑作用;(2)新质生产力发展的组态路径表现出明显的区域差异特征,因地制宜因素不容忽视。其中,30个省(区、市)中,H1路径有8个,H2有5个,H3有8个,H4有6个,H5有3个;(3)新质生产力发展的组态路径表现出时期变动特征,以安徽、四川、山东为典型代表的动态变迁不容忽视。

4.2 政策建议

基于研究结论,本文提出以下建议:

(1)建立“人才-科技-产业”三链协同发展机制。  加强产业基础、科技产出、科技投入、人才储备、人才培育这5个关键核心条件建设,以发挥其对新质生产力发展的基础性作用;

加强产业基础、科技产出、科技投入、人才储备、人才培育这5个关键核心条件建设,以发挥其对新质生产力发展的基础性作用;  建立跨部门的统筹协调机制,促进人才、科技、产业相关部门协同合作,形成政策合力。人才政策制定要充分考虑科技研发和产业发展需求;科技政策制定要注重对人才的激励作用和对产业的支撑作用;产业政策制定要引导产业布局与人才、科技资源匹配,形成“三链”相互促进、协同发展格局。

建立跨部门的统筹协调机制,促进人才、科技、产业相关部门协同合作,形成政策合力。人才政策制定要充分考虑科技研发和产业发展需求;科技政策制定要注重对人才的激励作用和对产业的支撑作用;产业政策制定要引导产业布局与人才、科技资源匹配,形成“三链”相互促进、协同发展格局。

(2)因地制宜地发展新质生产力。各省(区、市)应立足自身资源禀赋、人才条件、产业基础和科技水平,挖掘地方特色,聚焦比较优势,因地制宜地制定差异化政策,推动新质生产力发展。“科技 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式地区应聚焦发展前沿科技,发挥产业基础优势,培养本土技术人才,优化产业结构,促进“三链”融合;“科技”核心驱动型“三链”高度协同模式地区应聚焦于前沿科技创新投入,优化人才吸引与培养机制,优化产业结构,强化“三链”融合;“人才 + 产业基础”核心驱动型“三链”协同模式地区应重点营造良好的人才发展生态环境,夯实产业基础,强化人才与产业对接,加大科技投入,促进“三链”融合。

(3)因时制宜地发展新质生产力。各省(区、市)应建立动态监测机制,根据各要素不同时期的变化,及时调整“三链”协同方式;同时,要定期评估“人才-科技-产业”三链协同的发展状况及政策实施效果,根据评估结果优化政策内容,保障新质生产力持续提升。

参考文献

[1]胡莹.新质生产力的内涵、特点及路径探析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(5):36\~45,2.

[2]张辉,唐琦.新质生产力形成的条件、方向及着力点[J].学习与探索,2024,46(1):82\~91.

[3]罗嗣海.培养有地方特色拔尖创新人才支撑因地制宜发展新质生产力[J].中国高等教育,2024,60(6):45\~47.

[4]聂霞,刘立新.人力资本对新质生产力的影响效应及机制分析[J].调研世界,2024,37(11):36\~45.

[5]高地,张泽强.以科技发展趋势引领人才培养的战略考量与教育策略[J].中国高校社会科学,2024,37(4):47\~54,157.

[6]李瑞.创新驱动的新质生产力——工业革命的历史考察[J].科学学研究,2024,42:1\~15.

[7]陈秋红,邱欣,张宽.科技创新引领现代乡村产业体系构建:逻辑意涵、现实约束与推进路径[J].社会科学研究,2024,46(5):50\~60,212.

[8]MarshallA.PrinciplesofEconomics[M].London:PalgraveMacMillan,1920:303\~315.

[9]任保平,豆渊博.新质生产力:文献综述与研究展望[J].经济与管理评论,2024,40(3):5\~16.

[10]曹裕,寇芙柔,张文静.以科技与产业融合创新推动湖南特色新质生产力发展的路径研究[J].湖南社会科学,2024,37(3):23\~30.

[11]杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(3):180\~197,12\~13.

[12]韩文龙,张瑞生,赵峰.新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究,2024,41(6):5\~25.

[13]林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022,63(12):23\~36.

[14]黄纪强,祁毓.环境税能否倒逼产业结构优化与升级?-基于环境“费改税”的准自然实验[J].产业经济研究,2022,21 (2): 1\~13.

The Development Path of Chinese New Quality Productivity Under the Three-Chain Collaboration of“ Talent-Science and Technology-Industry”

AnEmpirical TestBased onDynamic QCA Method

Li Yaling Rao Jing (School of Business and Tourism Management,Yunnan University,Kunming 65O5Oo,China)

[Abstract]Basedonthe three-chaincollborativetheoretical framework of“talent,scienceand technology,industry”, thispaperuses dynamic QCAmethodtodeeplyexploretheoptimaladaptationpathofnewqualityproductivitydevelopmen nthe complexecosystemoftalents,scienceandtechnology,industryin3Oprovinces(municipalitiesanddistricts)inChinarangefrom 2014 to2023.Itisfoundthattherearesixefectiveconfigurationpathsforthedevelopmentofnewqualityproductivity,whichhave obvious efetsindiferentregionsanddiferentperiods.Industrialbase,scienceandtechnolgyoutput,scieneandtechologynput,talentreserve,talentcultivation,and“threechains”cordinationarethesix keycoreconditionsforthedevelopmentof new qualityproductivity,amongwhich“threechains”cordinationistheonlyconditionthatisnotmising infivehighonfiguration paths,showingitscoresupportingroleinthedevelopmentofnewqualityproductivity.Thisstudyprovidestheoreticalbasisandempiricalsupportforanalyzingthedrivingfactorsofnewqualityproductivityanditspracticepathsindiferentregions,andprovides useful suggestions for formulating policies to develop new qualityproductivity according to local conditions and times.

[Key words]“talent-scienceand technology-industry”threechaincolaboration;newqualityproductivity;adapttolocal conditions;adapt tothe situation;dynamic QCA method;multi-configuration paths;complex ecosystem;regional economy [Jel classification]E22;R11

(责任编辑:杨婧)