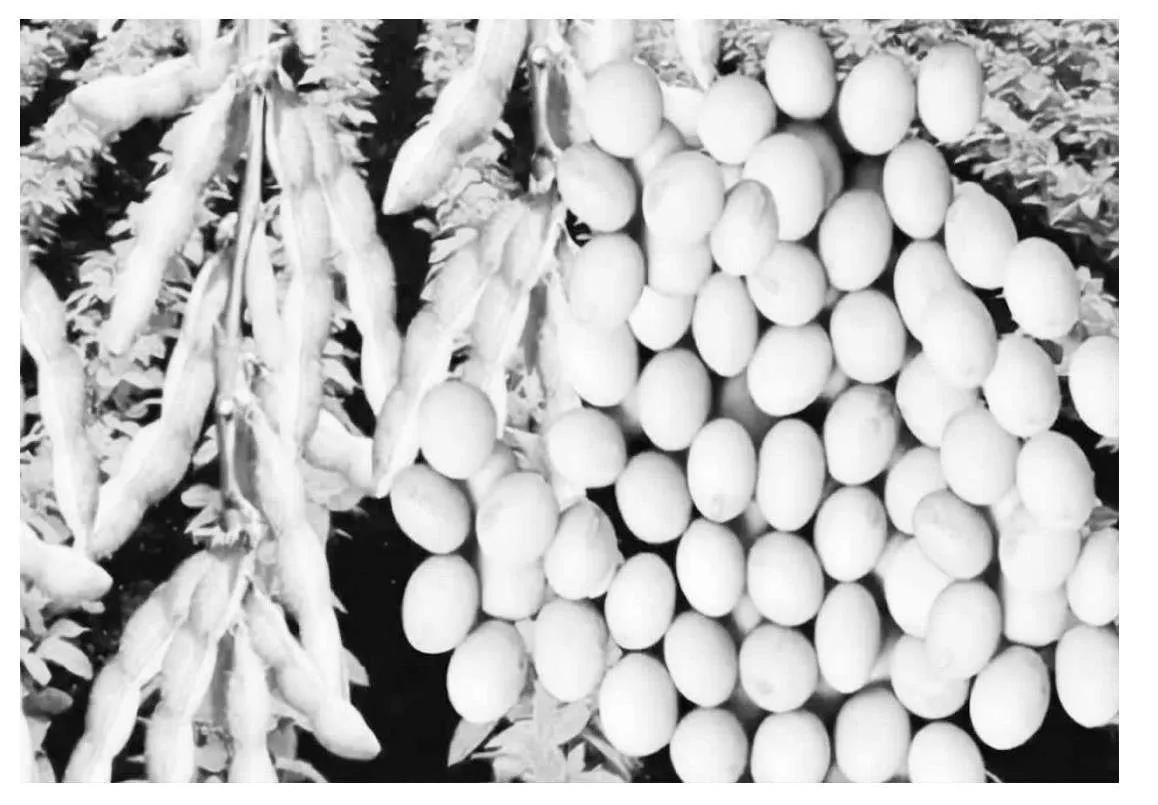

大豆在生长过程中常面临多种挑战,尤其是由于气候变化、栽培管理不当及病虫害的影响,导致的落花落荚现象,严重影响了大豆的产量和质量。落花落荚作为大豆生产中的一个关键问题,不仅与大豆的生理特性密切相关,还与栽培环境、管理措施等因素紧密相连。有效的防治措施不仅能够减少落花落荚的发生,还能够在很大程度上提升大豆的产量和经济效益。

一、播种技术

1、播种期的选择与气候要求

大豆的播种期选择主要受气候条件、土壤温度和水分等因素的制约。土壤温度是决定播种期的一个重要因素,大豆种子在温度适宜的环境下才能顺利发芽。大豆播种前土壤温度应达到10℃以上,最适宜的土壤温度范围为15-25℃。低于这一温度,大豆种子发芽缓慢,且容易受到病菌侵袭;而高于此温度,可能导致种子萌发过快,影响根系发育,从而影响后期生长。除了土壤温度,气候的温湿度变化也对播种期的选择至关重要。在温带地区,大豆通常选择春季播种,尤其是在气温稳定上升且没有霜冻威胁的时期。过早或过晚播种都可能导致生长周期的异常,进而影响产量和质量。早播有可能遇到春季低温或霜冻天气,导致出苗不齐甚至死苗;而晚播则可能错过大豆的最佳生长季节,导致生育期缩短,收获期提前,影响大豆的充实度和最终产量。播种期应根据当地气候条件的变化、历史气候数据以及具体的品种特性来综合决定,避免大豆在极端气候条件下生长。此外,降水量的分布也是播种期选择中的一个关键因素,适量的降水能够为种子提供充足的水分,促进其顺利发芽和幼苗的生长,干旱的季节不宜播种,以防止出苗困难或者早期生长受到抑制。

2、合理播种深度与行距

播种深度的选择需要根据土壤的湿度、温度以及种子的大小和品种特性来确定。播种深度应保持在3-5厘米之间,这样既能保证种子与土壤充分接触,有利于水分和养分的吸收,又能避免深埋导致的发芽困难或浅埋导致的种子暴露在干旱或高温环境中。过浅的播种会使种子暴露在表层,容易受到干旱或低温的影响,而过深的播种则会导致出苗缓慢,甚至无法突破土壤表面,特别是在土壤较重或湿度过大时,种子会因缺氧而无法顺利发芽。因此,选择适宜的播种深度对促进大豆种子的萌发、幼苗的生长至关重要。在行距方面,合理的行距能够促进大豆植株的通风透光,减少病虫害的发生,并有利于根系的发育与土壤养分的充分利用。一般情况下,大豆的行距应控制在35-50厘米之间,具体行距的选择应根据栽培方式、土地大小以及品种的生长特性来确定。对于大豆高产栽培,一般推荐采用适中的行距,以确保每株大豆有足够的空间进行光合作用和根系扩展,避免密植导致的光照不足、通风不良和营养竞争,从而影响生长和产量。在宽行距条件下,可以采用密植的栽培模式,使单株生长更加旺盛,提高单位面积的产量。

3、播种量的确定与种子处理

播种量的选择应考虑多个因素,如土壤肥力、气候条件、品种特性、播种方式以及种子的发芽率。大豆的播种量应根据每平方米所需的苗数来计算,常见的播种量范围为每亩10-15公斤种子。对于较为肥沃、气候条件适宜的土地,可以适当减少播种量,以免发生过密种植,导致植株间养分、光照、水分的竞争;而在贫瘠或干旱的土地上,可以适当增加播种量,以确保出苗的均匀性和抗逆性。种子处理是播种前不可忽视的步骤,通过种子处理可以提高种子的发芽率、增强抗病虫害能力、加快出苗速度。常见的种子处理方法包括浸种、药剂处理和干燥处理等。浸种处理能够有效破坏种子外层的休眠状态,促进种子的发芽,尤其是在气温较低或湿度较大的条件下,有助于提高发芽率;药剂处理则能够杀灭种子表面可能存在的病原菌或虫卵,减少病害的发生,特别是在潮湿环境中常见的真菌性疾病;干燥处理可以在播种前保持种子的干燥状态,防止发霉或变质。种子处理的具体方式应根据种子质量、地区的气候特点以及常见的病虫害类型来决定,以提高种子的发芽率和成活率,确保大豆作物的高产稳产。

二、田间管理

1、除草技术与方法

除草技术与方法是大豆生产中不可忽视的一个环节。在除草方法的选择上,根据杂草的类型、生长特点、土壤条件以及气候变化等因素进行综合考量。化学除草剂是常用的一种除草方法,通过喷洒选择性或非选择性的除草剂,可以有效地控制大豆田中的杂草生长。选择性除草剂对大豆有较好的安全性,能够抑制或杀灭特定种类的杂草,而非选择性除草剂则能对所有植物产生毒害作用,因此在使用时需谨慎,避免伤害到大豆植株。在使用化学除草剂时,应根据杂草的种类和生长阶段,选择适合的剂型、用量和施药时机,同时要注意避开对环境和非目标植物的污染。机械除草是另一种有效的方法,尤其是在苗期和早期除草时,通过使用除草机或人工拔草,能够及时清除田间杂草,避免其与大豆竞争资源,减少对作物带来的不利影响。机械除草不仅能减少除草剂的使用量,还能有效防止除草剂带来的环境污染。在有些地区,人工除草仍然是不可或缺的一项手段,尽管劳动力成本较高,但通过精细操作,能够对特定杂草进行精准清除,避免大面积的除草剂施用对生态环境的潜在危害。生物除草方法也逐渐受到重视,利用特定植物或微生物抑制杂草生长,或通过引入天敌来控制杂草的繁殖,这种方式在长期农业生态系统中具有可持续性,不会对环境造成污染。

2、大豆生长过程中的病虫害防控

大豆的主要病害包括根腐病、叶斑病、炭疽病、白粉病等,这些病害常常发生在不同的生长阶段,对作物的健康和产量造成显着威胁。根腐病通常由土壤中的病原菌引起,能够侵入大豆的根系,导致根部腐烂,影响水分和养分的吸收;叶斑病和炭疽病则多发生在湿润条件下,病斑不仅影响光合作用,还会使植物的抗逆性下降。大豆的主要害虫包括蚜虫、豆荚螟、豆蝇、叶甲等,它们通过吸食植物汁液、啃食叶片、破坏荚果等方式直接危害作物,尤其在花期和结荚期,害虫的危害可能导致落花落荚、豆粒发育不良,进而显着降低产量。为了有效防控大豆病虫害,需要采取综合防治策略。选用抗病虫品种是预防病虫害的最有效措施之一,抗病品种可以显着降低病害发生的概率。田间管理至关重要,合理的密植、适时修剪和合理灌溉可以改善大豆的生长环境,增强其抗病虫能力。化学防治是最常见的防治手段,但应注意选择合适的杀菌剂和杀虫剂,确保对大豆无害的同时,达到有效防治病虫害的目的。化学防治时,要注意喷药的时机和剂量,避免过度使用导致害虫抗药性或环境污染。生物防治也是一种环保的手段,利用天敌或生物农药控制病虫害,不仅减少了化学品的使用,还能有效保护生态环境。物理防治如使用黄色粘虫板诱捕害虫、设置防虫网等,也是防控病虫害的有效方法。在实际应用中,应根据具体的病虫害种类、发生规律和田间状况灵活调整防控措施,做到早期预防、及时发现、精准施策,以保障大豆在整个生育期内的健康生长,最终实现高产和优质。

三、落花落荚防治措施

1、改善土壤与施肥管理

土壤改良的目的是提高土壤的物理、化学和生物性质,改善土壤的通透性、结构和保水能力,从而为大豆提供良好的生长环境。常见的土壤改良方法包括增加有机肥的施用,尤其是腐熟的农家肥或堆肥,这些有机肥能够改善土壤的团粒结构,增加土壤的有机质含量,提高土壤的持水保肥能力,同时促进土壤微生物的活跃,增强土壤的肥力。在有机肥的使用上,需根据土壤的实际状况和作物的需求量进行合理调配,避免过量施用有机肥导致土壤盐渍化或其他负面影响。石灰、磷矿粉等矿物肥料的施用可以有效调节土壤酸碱度,改善土壤的矿物质含量,提高作物对养分的吸收效率。在施肥方面,科学施肥不仅能提供大豆所需的营养元素,还能避免肥料浪费和环境污染。大豆对氮、磷、钾等主要营养元素有较高的需求,但与其他作物相比,大豆对于氮的需求较少,主要依赖根瘤菌固氮,因此,在施肥时应重点关注磷和钾的补充,特别是在开花和结荚期,磷和钾的充足供应能够促进根系生长和豆粒的膨大。合理的施肥量和施肥时机对于提高大豆的产量至关重要,施肥过多会导致肥料的浪费和环境污染,而施肥过少则会影响作物的正常生长。常见的施肥方法包括基肥、追肥和叶面肥的配合使用。基肥应在播种前施入,以保证大豆在生长初期能获得足够的养分;追肥则主要在大豆的生长过程中,特别是旺长期和结荚期进行,以满足大豆对养分的需求;叶面肥则可以在大豆生长中后期,通过喷洒提供所需的微量元素和促进生长的物质,增强作物的抗逆性和提高豆粒的充实度。

2、调控水分与灌溉管理

大豆对水分的需求具有阶段性特点,尤其在出苗期、花期和结荚期对水分要求较高,而在播种前和成熟期对水分的需求则相对较少,水分管理应根据大豆的生长周期进行精准调控。在大豆播种前,土壤的湿度应达到适宜的范围,保证种子能够顺利发芽,这时可根据土壤的干湿情况进行适当灌溉,确保土壤保持一定的湿润度。进入大豆的苗期和生长初期后,水分管理的重点是保持土壤湿润,避免干旱对幼苗生长的不利影响,但同时要注意避免过湿引发根部缺氧或病害的发生。随着大豆的生长进入花期和结荚期,这时正是大豆的水分需求高峰期,特别是在干旱季节或降水不足的地区,水分的调控显得尤为重要,适时、适量的灌溉能够有效促进花的形成、荚的膨大以及豆粒的充实,提高大豆的产量。灌浆期是大豆生长的关键期,水分供应的充足与否直接影响豆粒的膨大和质量,此时的灌溉管理尤为重要,合理的灌溉能够促进大豆豆粒的饱满度和重量,从而提高最终产量。水分管理的方式有多种,传统的漫灌虽然成本较低,但容易造成水分浪费和土壤盐渍化;而滴灌和喷灌等现代灌溉技术则能够更加精准地控制水分供给,减少水资源浪费,提高水分利用效率,尤其在干旱地区和水资源有限的地方,现代灌溉技术能够显着提高灌溉效率,避免水分过多或过少对作物的影响。滴灌技术可以将水分直接输送到根部,减少蒸发损失,并能有效减少病害的发生;喷灌则能够在大豆生长过程中提供均匀的水分分布,促进全株生长。

3、合理密植与修剪技术

合理密植可以提高土地的单位面积产量,但如果过度密植,则会导致植株之间的养分、光照和水分竞争,影响大豆的生长和结荚情况,合理的密植设计需要根据品种特性、土壤条件以及气候条件来决定。大豆的行距通常为35-50厘米,株距可根据土壤肥力和栽培方式来调整,适度的密植能够保证每株大豆有足够的空间进行光合作用,促进根系的发育和水分养分的吸收,从而提高生长势和产量。在高产栽培中,适当的密植能够充分利用光照资源,避免光合作用的浪费,但如果密植过度,植株间通风不良,湿气聚集,容易诱发病虫害,同时也会影响根系的呼吸,造成生长缓慢或弱株现象,因此要根据具体情况合理调整。修剪技术是大豆栽培中的一种辅助性技术,通过适时修剪可以优化大豆的植株结构,改善通风透光条件,增强植株的光合效率,促进更多的营养物质用于豆荚的发育。在大豆的生长过程中,尤其是生长旺盛时,适当去除一些侧枝、病弱枝和过密的叶片,能够减少不必要的养分消耗,使得植株的养分更多地供给主茎和结荚部分,促进主茎和荚的发育。

4、种植抗病品种与适时防虫

种植抗病品种与适时防虫是提高大豆产量和保证作物健康生长的重要措施,选择适合当地气候和土壤条件的抗病品种能够有效降低病害的发生,减少农药的使用,同时提高大豆的抗逆能力和产量。抗病品种通常具备较强的抗病基因,能够有效抵御常见的大豆病害,如大豆根腐病、叶斑病、炭疽病等,这些病害如果不加以防治,会显着降低大豆的产量和质量。选择抗病品种时,应根据当地的病害流行情况以及大豆品种的适应性,选择既具备抗病性又适合当地生产条件的品种,以确保作物在生长过程中能够充分发挥其潜力。与此同时,适时防虫是保持大豆健康生长的另一关键措施,大豆常见的害虫包括蚜虫、豆蝇、豆荚螟、叶甲等,这些害虫在不同生育期对大豆的危害极大,特别是在花期和结荚期,害虫的侵害会导致落花落荚,影响产量。因此,在大豆生长的关键时期,尤其是气候适宜害虫繁殖的时期,及时采取防虫措施至关重要。防虫的策略包括物理防治、化学防治和生物防治等,物理防治可以通过安装诱虫灯、使用防虫网等方法减少害虫的侵袭;化学防治则通过喷洒低毒、广谱的杀虫剂进行控制,但需注意合理使用,避免滥用造成环境污染或害虫抗药性;生物防治则包括利用天敌如寄生蜂、捕食性昆虫等来控制害虫的数量。防虫的时机应根据害虫的发育规律和田间监测结果来决定,尽早预防,做到“治未病”,避免害虫数量过多造成不可逆的损失。

综上所述,大豆高产栽培技术涵盖了多个方面,包括合理的播种期选择、密植管理、施肥技术、除草方法、病虫害防治等,每一环节的优化都对最终产量和品质有着至关重要的影响。通过选择适宜的播种期、合理的播种深度与行距,以及精确的种植密度,可以最大化土地的使用效率,促进大豆健康生长。土壤改良与施肥管理则为大豆提供了充足的营养保障,促进了根系的发育和生长活力。除草技术的应用可以有效减少杂草的竞争,保障大豆的正常生长。通过种植抗病品种和及时防虫,可以减少病虫害的危害,保证大豆作物的健康和高产。总的来说,合理运用这些技术手段,结合当地的气候、土壤及生产条件,能够实现大豆的高效栽培和稳定产量,为农业可持续发展提供坚实的基础。

(作者单位:274704 山东省菏泽市郓城县随官屯镇人民政府)