我国是水稻栽培面积最为广泛的国家之一,水稻是我国粮食结构当中的重要组成,在维护国家粮食安全和粮食产品科学供给方面扮演着重要的角色。当前在水稻栽培管理过程中,由于基层地区的农户一直坚持传统的种植方法和种植理念,使得水稻的产量和品质难以得到有效地提升,针对这一现状就需要从优化水稻种植技术人手,加强水稻种植技术的科学调整,并严格落实病虫害防治策略,只有做好病虫害的有效识别积极应用的新技术、新手段,才能够达到预期的种植效果和良好的种植收益。本文主要结合实际工作经验,探讨了水稻种植技术的优化调整和病虫害防治策略,希望通过研究能够使水稻获得高产稳产。

一、水稻种植技术的优化调整

1、优选合适的水稻品种

安徽省黄山市屯溪区位于徽州盆地,属亚热带季风气候,年均气温约为 1 6 . 3 % ,四季分明,夏季炎热多雨,冬季温和少雨,年降水量约为 1 6 7 0 m m ,为水稻生长提供了充足的水分条件。由于位于亚热带地区,日照时间较长,有利于水稻的光合作用,在这样的气候条件下,应该选择适应屯溪区的气候条件和土壤类型、抗病性强、抗旱、抗涝、抗倒伏、高产稳产品质优良的水稻品种。当前当地推广应用较好的水稻品种主要有晶两优华占、荃两优2118、Y两优689、晶两优534、喜两优丝苗等。

2、水稻育苗地的选择与处理

选择地势较高、排水良好、光照充足、土壤肥沃、保水保肥能力强、前茬作物为绿肥或豆科作物,同时要确保苗床周边水源充足,灌溉方便、远离工厂、垃圾场等污染源。疫苗之前要做好精细化整治工作,深耕耙细,整平土地,做到“平、松、碎、净”,结合施用完全腐熟的有机肥  ,并搭配使用氮磷钾复合肥

,并搭配使用氮磷钾复合肥  ,过磷酸钙

,过磷酸钙  ,硫酸钾 1 0~1 5 k g /

,硫酸钾 1 0~1 5 k g /  ,将肥料混合之后撒到地表,随后对土地进行精细翻耕等操作,把肥料翻入到土层以下。整地结束之后制作苗床,根据育苗面积,划出宽 1 . 5~2 m 长 1 0~2 0 m 的苗床,畦高 1 5~2 0 c m ,畦沟宽

,将肥料混合之后撒到地表,随后对土地进行精细翻耕等操作,把肥料翻入到土层以下。整地结束之后制作苗床,根据育苗面积,划出宽 1 . 5~2 m 长 1 0~2 0 m 的苗床,畦高 1 5~2 0 c m ,畦沟宽  在育苗之前要科学配置好苗床土,通常情况下可以按照攘土 6 0 % ~ 7 0 % 稻糠 2 0 % ~ 3 0 % 、饼肥或腐熟溉肥 5 % ~ 1 0 % 现场搭配。在苗床上用木板或竹条制成宽 1 . 2~1 . 5 m 长 4~5 m 、高 1 5~2 0 c m 的苗床框,将配好的苗床土倒入苗床框内,用木板或耙子将土面整平,然后用线或竹片等工具划出播种沟,沟距1 0~1 5 c m ,沟宽 0 . 5~1 . 0 c m ,沟深 1 . 0~1 . 5 c m 。

在育苗之前要科学配置好苗床土,通常情况下可以按照攘土 6 0 % ~ 7 0 % 稻糠 2 0 % ~ 3 0 % 、饼肥或腐熟溉肥 5 % ~ 1 0 % 现场搭配。在苗床上用木板或竹条制成宽 1 . 2~1 . 5 m 长 4~5 m 、高 1 5~2 0 c m 的苗床框,将配好的苗床土倒入苗床框内,用木板或耙子将土面整平,然后用线或竹片等工具划出播种沟,沟距1 0~1 5 c m ,沟宽 0 . 5~1 . 0 c m ,沟深 1 . 0~1 . 5 c m 。

3、水稻播种前的种子精选

播种之前要做好种子的精选处理工作,利用清水或者饱和食盐水进行种子清选,剔除漂浮在水面上的瘪粒、病虫害粒、虫瘘等,将筛选后的籽粒进行晒种,晒种时间1~2d,以增强种皮透性、提高发芽率。根据当地常见病虫害,选择合适的浸种药剂,推荐使用 5 0 % 的多菌灵可湿性粉剂,800倍液或者 5 % 的福尔马林溶液或者 0 . 1 % 的高锰酸钾溶液进行种子浸润消毒,消毒时间一般控制在 1 5~2 0 m i n ,然后将种子捞出之后用清水漂洗干净,转入到催芽环节,催芽期间控制温度在 3 5~3 8 % ,相对湿度在 7 5 %~85 % ,保持空气流通。具体操作过程中是将籽粒摊放在湿布或塑料薄膜上,保持温度在  ,经一昼夜即可破胸露白,露白后翻动籽粒散热,结合淋水,将温度降至

,经一昼夜即可破胸露白,露白后翻动籽粒散热,结合淋水,将温度降至  ,经10h左右待齐根,齐根后,经常淋水保湿,使温度保持在 2 5 % 左右,促进根短芽壮。当根芽出齐后,将籽粒推平,厚度约 1 0 cm ,每天淋冷水1~2次,保持温度在 1 6~2 0 % ,炼芽1~2d,以增强抗寒能力。

,经10h左右待齐根,齐根后,经常淋水保湿,使温度保持在 2 5 % 左右,促进根短芽壮。当根芽出齐后,将籽粒推平,厚度约 1 0 cm ,每天淋冷水1~2次,保持温度在 1 6~2 0 % ,炼芽1~2d,以增强抗寒能力。

4、水稻的播种时间及播种量

早稻育苗时间在2月下旬-3月上旬,中稻保持在3月中旬-4月上旬,晚稻控制在4月下旬-5月上旬。将催芽后的种子均匀撒入播种沟内,播种量为  ,播种后覆土 1 . 0 ~ 1 . 5 c m ,轻轻压实。播种结束后,在苗床面上覆盖一层塑料薄膜,起到保温保湿的作用,也有利于出苗,需要时可以在苗床上搭建小拱棚,起到增温保湿的效果,确保种子快速萌发。

,播种后覆土 1 . 0 ~ 1 . 5 c m ,轻轻压实。播种结束后,在苗床面上覆盖一层塑料薄膜,起到保温保湿的作用,也有利于出苗,需要时可以在苗床上搭建小拱棚,起到增温保湿的效果,确保种子快速萌发。

5、水稻播种后的苗床管理

① 水稻播种至出苗期温度湿度管理

对于采用小拱棚育苗的苗床播种至出苗期(播种后7~9d)棚内温度控制在  为宜,保持土壤湿润,情控制在 7 5 % 28 0 % ,避免土壤过干或过湿。出苗至一叶一心期(出苗后5d)逐渐开始通风炼苗,降低棚内温度,控制在

为宜,保持土壤湿润,情控制在 7 5 % 28 0 % ,避免土壤过干或过湿。出苗至一叶一心期(出苗后5d)逐渐开始通风炼苗,降低棚内温度,控制在  以下,株高保持在4 . 5 ~5 . 5 c m ,避免高温烧苗和秧苗徒长。秧苗一叶一心期至二叶一心期(出苗后10~15d)株高在 7 . 5~8 . 5 c m ,温度控制在 2 0~2 5 %之间,以促进秧苗健康生长。秧苗二叶一心期至三叶一心期(出苗后15~20d)株高在 1 2 . 5 ~1 3 . 5 c m ,温度控制在 2 0 % 左右,以利于秧苗生长。移栽前3~5d将棚内温度逐渐降低至与外界气温相等,以适应移栽环境,出苗之后保持苗床土壤湿度 6 5 % ~ 7 0 % 当发现苗床发干之后要及时进行灌溉。

以下,株高保持在4 . 5 ~5 . 5 c m ,避免高温烧苗和秧苗徒长。秧苗一叶一心期至二叶一心期(出苗后10~15d)株高在 7 . 5~8 . 5 c m ,温度控制在 2 0~2 5 %之间,以促进秧苗健康生长。秧苗二叶一心期至三叶一心期(出苗后15~20d)株高在 1 2 . 5 ~1 3 . 5 c m ,温度控制在 2 0 % 左右,以利于秧苗生长。移栽前3~5d将棚内温度逐渐降低至与外界气温相等,以适应移栽环境,出苗之后保持苗床土壤湿度 6 5 % ~ 7 0 % 当发现苗床发干之后要及时进行灌溉。

② 水稻追肥灌溉时机及方法

苗床第1次追肥选择在水稻3~4片叶期(播种后15~20d),二次追肥主要在5~6片叶期(播种后25~30d),分别追施尿素 (或三元复合肥

(或三元复合肥  尿素

尿素  (或三元复合肥

(或三元复合肥  ),将肥料均匀撒施在苗床上,注意避开叶片,撒肥后立即灌水,使肥料溶解并渗入土壤中。在育苗阶段,除了追肥阶段进行灌溉之外,还需要结合土壤情分别实施灌溉,灌溉时间为上午9~11点和下午3~5点,3~5d灌溉1次,但要注意灌溉水量不宜过多,以保持苗床湿润为原则,灌溉后苗床不积水,避免烂根。推荐采用喷灌或漫灌,避免大水漫灌。

),将肥料均匀撒施在苗床上,注意避开叶片,撒肥后立即灌水,使肥料溶解并渗入土壤中。在育苗阶段,除了追肥阶段进行灌溉之外,还需要结合土壤情分别实施灌溉,灌溉时间为上午9~11点和下午3~5点,3~5d灌溉1次,但要注意灌溉水量不宜过多,以保持苗床湿润为原则,灌溉后苗床不积水,避免烂根。推荐采用喷灌或漫灌,避免大水漫灌。

6、水稻秧苗大田移栽

① 水稻秧苗移栽前的准备

选择水源充足、王壤肥沃、排水良好的田块,移栽前进行深耕,深度保持在 2 0~2 5 c m ,以改善土壤结构,提高土壤的通气性和保水性。场地结束之后确保田地表面平整,坡度不超过 0 . 5 % 以利于灌溉和排水,同时彻底清除田地中的杂草,减少病虫害源。移栽前5~7d,进行灌水,水层深度控制在 1~2 c m ,使土壤保持湿润状态,并要夯实土壤便于秧苗扎根,确保田地有良好的排水系统,防止积水。结合整地施入充足的底肥,以氮、磷、钾肥为主,根据土壤肥力情况适量施用,通常施用复合肥  。

。

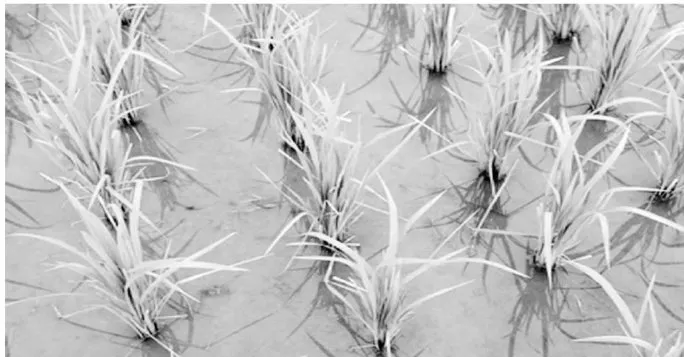

② 水稻机械化插秧作业

水稻机械化插秧的最佳时期一般在水稻播种后的30~40d,此时水稻苗高约 1 5~2 0 cm ,叶片数达到4~5片,选择晴朗无风的天气进行插秧,避免在雨天或低温天气插秧,以免影响秧苗生长和作业效率。正式插秧之前要科学选择插秧机械设备,根据水稻品种和种植密度确定好株行距,通常情况下行距为 2 0~3 0 c m ,株距为 1 0~1 5 c m ,每穴栽插2~3株秧苗,栽插深度为  。作业过程中根据插秧机性能和作业环境调整插秧速度,控制在20~30穴 / m i n ,插秧后确保秧苗直立、均匀分布,无漏插、双插现象。作业过程中还需要定期检查插秧质量,发现问题及时调整。机械化插秧作业期间要确保插秧深度误差控制在 ± 1 c m 以内、行距和株距误差控制在 ± 2 c m 以内、插秧均匀度每穴插秧数量误差不超过 ± 1株、漏插率不超过 1 % 、双插率不超过 1 %。

。作业过程中根据插秧机性能和作业环境调整插秧速度,控制在20~30穴 / m i n ,插秧后确保秧苗直立、均匀分布,无漏插、双插现象。作业过程中还需要定期检查插秧质量,发现问题及时调整。机械化插秧作业期间要确保插秧深度误差控制在 ± 1 c m 以内、行距和株距误差控制在 ± 2 c m 以内、插秧均匀度每穴插秧数量误差不超过 ± 1株、漏插率不超过 1 % 、双插率不超过 1 %。

③ 水稻移栽后的水层管理

移栽后应立即建立水层,水层深度以覆盖秧苗根茎为宜,通常为秧苗高的1/2至2/3,避免水淹没秧心,保护秧苗,防止因高温、强风导致的蒸腾失水,同时也有利于秧苗抵御低温。成活初期(移栽后4~7d)秧苗开始适应新环境,应将水层控制在 3~5 c m 的浅水,提高水温、地温,促进秧苗早期分蘖和快速生长。移栽后8~14d采取间歇灌溉方式,即灌 3~5 c m 浅水,待自然落干后,等到脚窝有水、田面无水时再灌水,目的是促进根系下扎,增加土壤通气,防止无效分药过多。分蘖期(移栽后15~25d)当田间茎数达到计划有效分蘖数的 8 0 % 时,撤水晒田5~7d,田面发白、地面龟裂,控制无效分蘖,增强根系和茎秆的健壮度,提高抗倒伏能力。成穗期(移栽后26d以上)根据天气和土壤情况,保持田面有 3~5 c m 的水层,促进幼穗分化时有足够的有效分蘖数,为高产打下基础,水稻收获前1~2周将稻田排干,方便后期阶段的机械化作业。

④ 水稻移栽后的科学追肥

根据土壤普查资料或不施氮肥栽培产量设计出目标产量的大田全生育期的纯氮、五氧化二磷、氧化钾的总需求量。大田水稻全生育期追施纯氮量是在地力产量基础上每增产 1 0 0 k g 稻谷需要纯氮  。如地力产量在

。如地力产量在  ,目标产量在

,目标产量在 ,则需要追施纯氮

,则需要追施纯氮  ,施肥过程中采用前期定量,中后期根据水稻植株叶色变化、秧苗生长态势和天气情况酌量不施氮肥磷肥钾肥,不同生育阶段的比例是前期施入氮肥料占到前期失氮总量的 6 5 % ,中期保持在 2 5 % ~ 3 0 % ,后期保持在 5 % ~1 0 % ,磷、钾、肥的使用量按照氮、磷、钾比例1:0.5:1.2进行配置。前期主要是指从栽植到共苗期,这个阶段的管理目标是促进秧苗早生长达到足够的分蘖量。实现这个目标就需要做到提前整地施足基肥,大田基肥追施氮量要占到前期氮肥的3 5 % 左右,通常追施纯氮

,施肥过程中采用前期定量,中后期根据水稻植株叶色变化、秧苗生长态势和天气情况酌量不施氮肥磷肥钾肥,不同生育阶段的比例是前期施入氮肥料占到前期失氮总量的 6 5 % ,中期保持在 2 5 % ~ 3 0 % ,后期保持在 5 % ~1 0 % ,磷、钾、肥的使用量按照氮、磷、钾比例1:0.5:1.2进行配置。前期主要是指从栽植到共苗期,这个阶段的管理目标是促进秧苗早生长达到足够的分蘖量。实现这个目标就需要做到提前整地施足基肥,大田基肥追施氮量要占到前期氮肥的3 5 % 左右,通常追施纯氮  也就是追施土杂肥或者人畜肥

也就是追施土杂肥或者人畜肥  或者绿肥

或者绿肥  ,并施用碳铵 2 0 k g /

,并施用碳铵 2 0 k g /  ,过磷酸钙

,过磷酸钙  作为底肥。水稻栽插5~7d之后进行第1次追肥,15d之后完成前期施肥,施氮量应该占到全期施氮量的 6 5 % ,第1次追施纯氮

作为底肥。水稻栽插5~7d之后进行第1次追肥,15d之后完成前期施肥,施氮量应该占到全期施氮量的 6 5 % ,第1次追施纯氮  折合尿素 7 k g/

折合尿素 7 k g/  ,硫酸钾

,硫酸钾  促进植株早分糵在10~12d之后进行第2次追肥,通常追施纯氮

促进植株早分糵在10~12d之后进行第2次追肥,通常追施纯氮  ,折合尿素

,折合尿素  加入硫酸钾

加入硫酸钾  促进分蘖,如果选择使用复合肥进行追肥作业,通常追施

促进分蘖,如果选择使用复合肥进行追肥作业,通常追施  ,第1次追肥使用

,第1次追肥使用  第2次追肥使用

第2次追肥使用  ,分两次使用。

,分两次使用。

二、水稻常见的病虫害防治

1、水稻病虫害物理防治

①杀虫灯防治鞘翅目和鳞翅目害虫

杀虫灯作为一种物理防治病虫害的技术,利用紫外线或蓝光等特定波长的光源对鞘翅目和鳞翅目害虫具有极强的吸引力,害虫被光源吸引后,会飞向灯管,接触到灯管表面或高压电网被电击或者因高温而死亡,部分杀虫灯配备有收集器,将死亡的害虫集中收集,避免害虫残骸在田间堆积,减少环境污染。杀虫灯适用于防治多种鞘翅目害虫和鳞翅目害虫常见的有稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟、棉铃虫、草地贪夜蛾,这些害虫常对水稻等农作物造成严重危害。根据防治的害虫种类和农田面积选择合适的杀虫灯,对于水稻,通常选择频振式太阳能杀虫灯或智能物联网杀虫灯。杀虫灯应安装在稻田边缘、田埂、作物行间等害虫活动频繁的区域,高度离地面 1 . 5~2 m ,在害虫活动高峰期安装,通常在傍晚进行,安装后应进行测试,确保灯管和电网正常工作。应用过程中应该每间隔2~3周检查杀虫灯的工作状态,掌握光源亮度、电网电压等,其间清洁收集器,定期清理死亡的害虫。杀虫灯在使用过程中,一般在傍晚的18点之后开启,凌晨4~5点关闭,可以设置自动化开启关闭程序,实现智能化操作。

② 粘虫板防治水稻蚜虫、蓟马

粘虫板主要是利用蚜虫对黄色、蓟马等害虫对蓝色或者黄色有较强的趋性,当害虫接触到粘虫板时,会被黏附在板上,从而达到减少害虫数量的目的。根据害虫的趋色性选择合适的粘虫板,通常情况下蚜虫适合使用黄色粘虫板,蓟马适合使用蓝色粘虫板。一般从水稻移栽后开始使用,持续到收获期,在使用过程中要确保粘虫板应悬挂在水稻植株上方,距离水稻灌层10~1 5 c m ,并结合植株生长情况进行动态化调整,水稻田悬挂黄色或者蓝色粘虫板30~40块  ,当粘虫板吸附的害虫达到一定程度时,应及时更换新的粘虫板,通常每周更换1次,具体频率可根据实际情况调整。

,当粘虫板吸附的害虫达到一定程度时,应及时更换新的粘虫板,通常每周更换1次,具体频率可根据实际情况调整。

2、水稻病虫害生物防治

① 白僵菌防治水稻螟虫

白僵菌是一种广泛用于防治水稻螟虫的生物农药,主要在水稻螟虫的卵孵化初期或幼虫孵化初期使用白僵菌,通常选择在水稻分蘖期、拔节期、孕穗期等关键生长阶段使用,以降低害虫对水稻的损害,按照药物使用说明书,使用量一般控制在 ,将其稀释倍1000~2000倍,用喷雾器将稀释好的白僵菌液均匀喷洒在水稻田面上,注意喷洒均匀,特别是水稻植株的叶面、叶鞘、茎秆等部位,在水稻螟虫发生初期每隔7~10d喷施1次,连续喷施2~3次,直至害虫得到有效控制。

,将其稀释倍1000~2000倍,用喷雾器将稀释好的白僵菌液均匀喷洒在水稻田面上,注意喷洒均匀,特别是水稻植株的叶面、叶鞘、茎秆等部位,在水稻螟虫发生初期每隔7~10d喷施1次,连续喷施2~3次,直至害虫得到有效控制。

② 赤眼蜂防治水稻螟虫

赤眼蜂防治水稻螟虫是一种高效、环保的生物防治方法,要用,之前需要根据当地水稻螟虫的种类和发生情况,选择合适的赤眼蜂品种,常见的品种主要有稻螟赤眼蜂、玉米螟赤眼蜂、螟黄赤眼蜂等。从专业的培育场所购买商品化的赤眼蜂蜂卡,选择在水稻螟虫发生初期,即螟虫卵孵化前进行放蜂,每个放蜂点间隔 5 0~1 0 0 m ,释放点可以设置2~3个  。使用赤眼蜂投放器将赤眼蜂均匀地投放至水稻田中,一般将投放器放置在水稻叶子的背面,将其卷成桶状,这样有利于赤焰蜂的存活,每次释放量控制在1万~2万头,间隔5~7d释放1次,连续释放2次。在放蜂后,定期观察水稻田中螟虫的发生情况和防治效果,根据防治效果适时调整放蜂数量和频率,其间禁止使用化学农药,防止对赤眼蜂种群造成危害。

。使用赤眼蜂投放器将赤眼蜂均匀地投放至水稻田中,一般将投放器放置在水稻叶子的背面,将其卷成桶状,这样有利于赤焰蜂的存活,每次释放量控制在1万~2万头,间隔5~7d释放1次,连续释放2次。在放蜂后,定期观察水稻田中螟虫的发生情况和防治效果,根据防治效果适时调整放蜂数量和频率,其间禁止使用化学农药,防止对赤眼蜂种群造成危害。

5、水稻病虫害化学防治

稻瘟病发病初期可以使用 2 0 % 三环唑可湿性粉剂 1 0 0 g /  ,或 3 0 % 洁苗乳油

,或 3 0 % 洁苗乳油  ,或者 7 5 % 三环唑可湿性粉剂用

,或者 7 5 % 三环唑可湿性粉剂用  ,兑水 4 5 k g 喷雾,连防3次,每次隔

,兑水 4 5 k g 喷雾,连防3次,每次隔  白叶枯病、细菌性条斑病推荐使用农用链霉素用

白叶枯病、细菌性条斑病推荐使用农用链霉素用  兑水

兑水 喷雾。纹枯病可以选择使用 2 0 % 的井冈霉素 1 2 0 g 或者 5 0 % 的多菌灵可湿性粉剂 5 0 g ,兑水 4 5 k g 喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用2~3次。稻飞虱推荐使用 2 5 % 扑虱灵可湿性粉剂或 4 0 % 乐果乳油,用量

喷雾。纹枯病可以选择使用 2 0 % 的井冈霉素 1 2 0 g 或者 5 0 % 的多菌灵可湿性粉剂 5 0 g ,兑水 4 5 k g 喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用2~3次。稻飞虱推荐使用 2 5 % 扑虱灵可湿性粉剂或 4 0 % 乐果乳油,用量  ,或者使用1 0 % 吡虫啉可湿性粉剂或 2 0 % 高效氯氰菊酯,用量 2 0~3 0 g /

,或者使用1 0 % 吡虫啉可湿性粉剂或 2 0 % 高效氯氰菊酯,用量 2 0~3 0 g /  ,兑水

,兑水  喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。螟虫(如二化螟、大螟)使用 5 % 阿维菌素乳油或2 0 % 氯虫苯甲酰胺悬浮剂,用量

喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。螟虫(如二化螟、大螟)使用 5 % 阿维菌素乳油或2 0 % 氯虫苯甲酰胺悬浮剂,用量  ,兑水 5 0~6 0 k g /

,兑水 5 0~6 0 k g /  喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。稻纵卷叶螟可以使用 5 % 氟虫腈悬浮剂或 2 0 % 高效氯氰菊酯,用量 1 5 ~

喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。稻纵卷叶螟可以使用 5 % 氟虫腈悬浮剂或 2 0 % 高效氯氰菊酯,用量 1 5 ~  ,兑水

,兑水  喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。

喷雾,药物使用间隔为7~10d,连续使用1~2次。

综上所述,水稻种植技术的优化调整会对农业的现代化发展进程具有十分重要的支撑作用,该项工作的开展不仅需要各级政府部门和相关农业部门给予更多的关注和支持,同时也需要根据不同地区的实际情况,对水稻种植技术持续进行有效的改良和完善,在此基础上还需要加强对优质水稻品种和水稻种植新技术的有效推广和应用,转变广大农民群众的传统种植习惯和种植理念,从而有效推动水稻种植水平的显着提升,真正实现水稻种植质量和种植产量的持续增长。

(作者单位:245000安徽省黄山市屯溪区阳湖镇综合发展服务中心)