摘" 要:图像学作为一种设计文化一直潜在地对建筑设计过程产生多方面影响。本文通过对建筑进行分析与对比研究,旨在从图像学角度重新解读斯蒂芬·霍尔的成都来福士广场设计。通过揭示霍尔运用的现代建筑语言与中国山水画意象的潜在关联及意义,本文尝试揭示霍尔在该项目设计中的潜在偏好,并演绎图像策略是如何介入并影响该项目的设计选择。

关键词:图像学;斯蒂芬·霍尔;建筑设计;山水画

一、图像学作为一种设计文化

本文以一种建筑考古的方法,旨在从图像学[1]的角度重新解读斯蒂芬·霍尔(Steven Holl)成都来福士广场项目。

图像学作为一种设计文化,最早在亚历桑德罗·泽纳保罗(Alejandro Zaera-Polo)2013年的文章《葛饰北斋浪花》(Hokusai Wave)中确立了它与建筑学的互动[2]。文章以作者在横滨国际港口码头(Yokohama International Port Terminal)项目汇报中偶然的图像运用为起因,定义了图像学在建筑师的公众交流与设计过程中的文化地位。

在这篇文章中,作者用若干实例扩展性地解释了图像学与实际建筑项目间的潜在关联及意义。一方面,图像学给建筑师为甲方解释自身的理性设计策略建立了一个更直观与通俗的途径;另一方面,图像学又能使得建筑设计跳出现存的形式与语言系统,从而为建筑设计本身提供新的可能性[3]。

通过这些案例,作者论证了图像学和实际建筑项目并不相互冲突,相反,它们通过持续地给对方回馈,使得两方面都处在一个“去稳定化”的过程。在这一过程中,建筑学在实现持续的边界衍化与扩张的同时还可获得可辨识的身份。

二、成都来福士广场现状解析

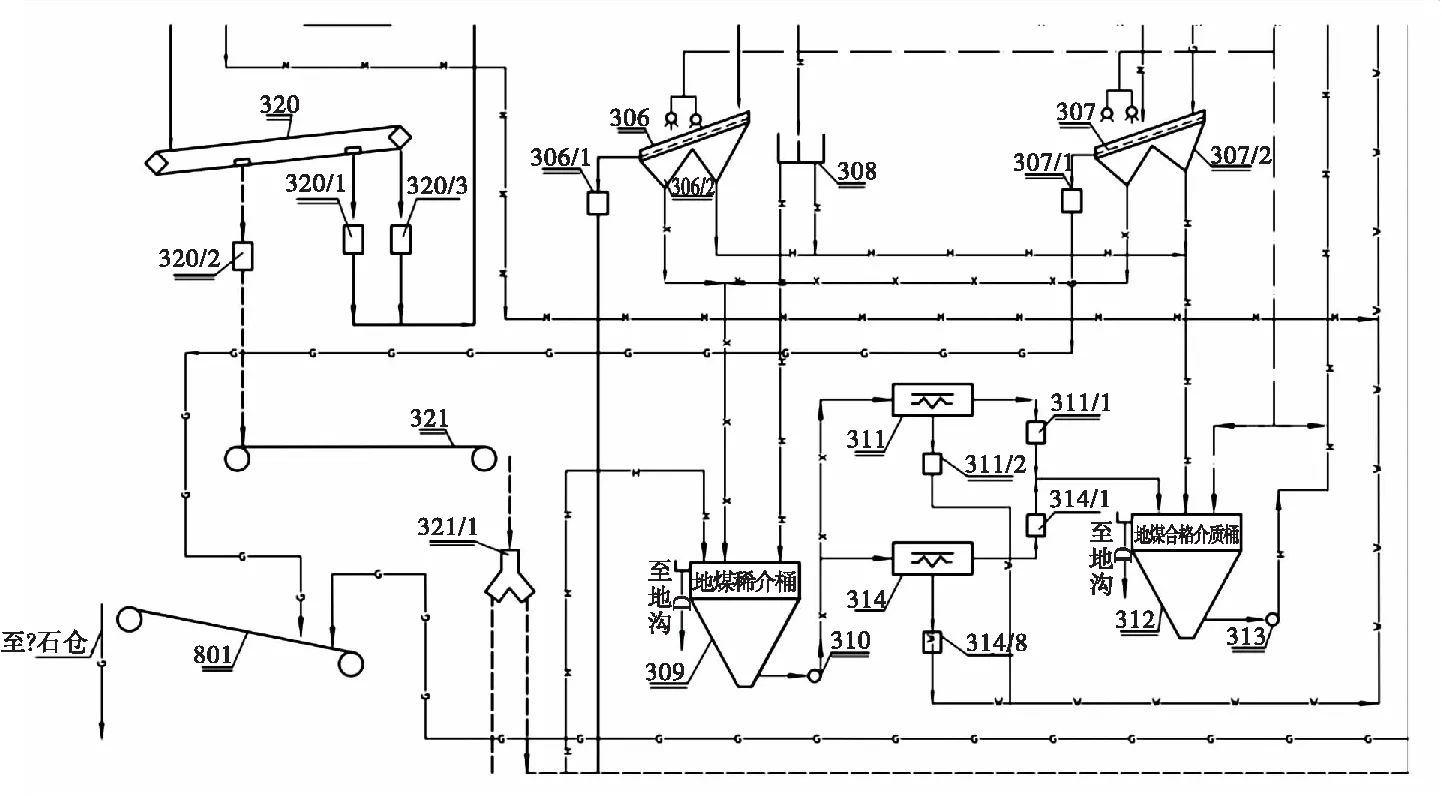

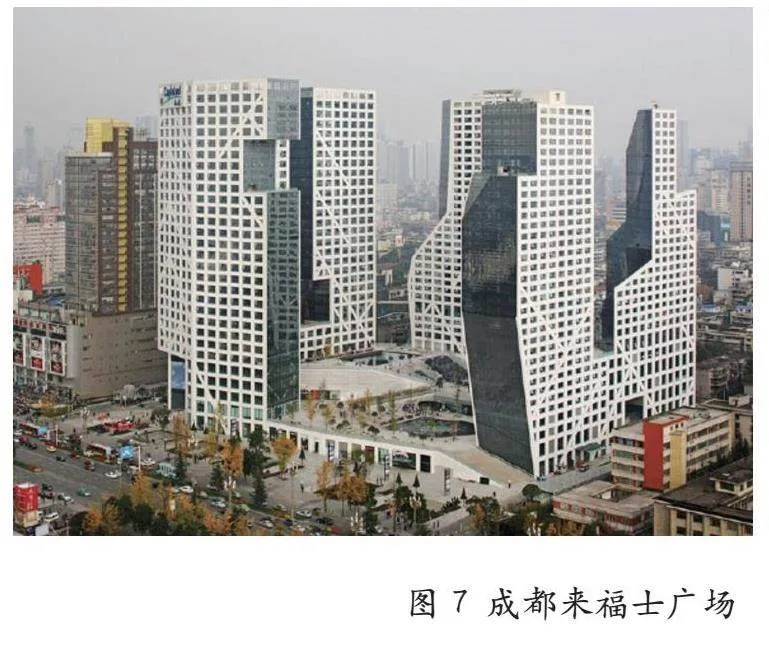

本文研究的对象是斯蒂芬·霍尔的成都来福士广场(Sliced Porosity Block,Chengdu,China)。该广场位于中国成都,是由五座塔楼围绕而成且拥有一个中央公共广场的大型商住综合体(如图1),其项目设计理念包括以下五个方面。

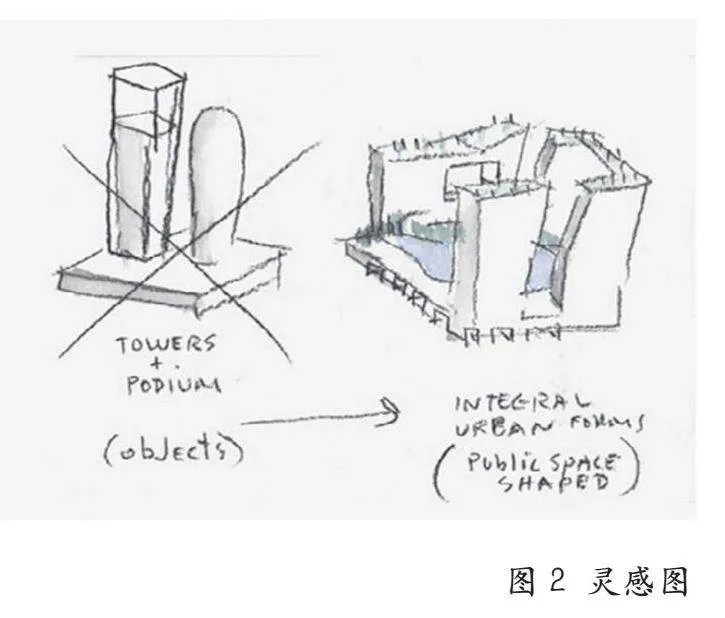

总体构思:该项目坐落于一环路与人民南路的交叉口,被认为是对一般的大型商住综合体所使用的塔楼加裙房模式的革新(如图2)。五座塔楼是被想象成一个整合的综合体,共同创造一个包裹着底层商业空间的中心公共广场。在解释这一广场空间的重要性时,霍尔说:“这个中庭广场是这个项目赠予这座城市的礼物,看到人们渴望享用这一空间是一件真正令人愉悦的事情。”[4]

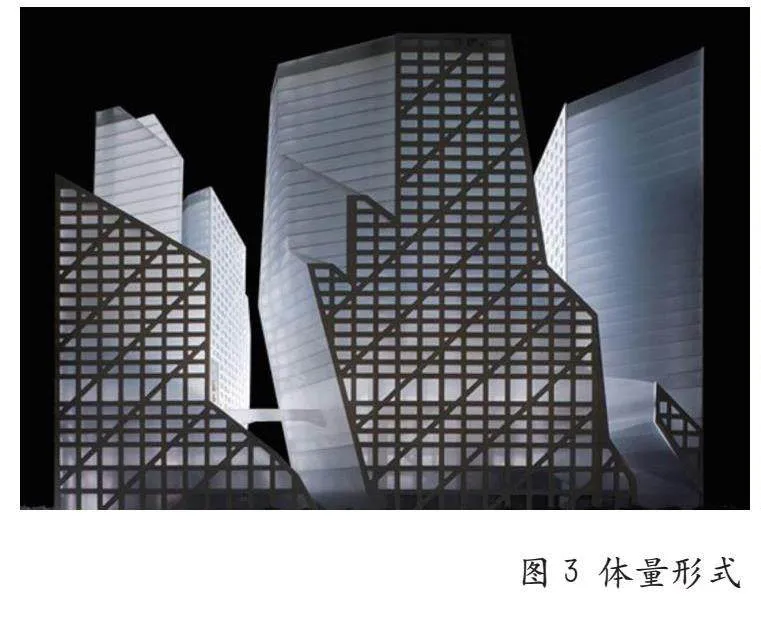

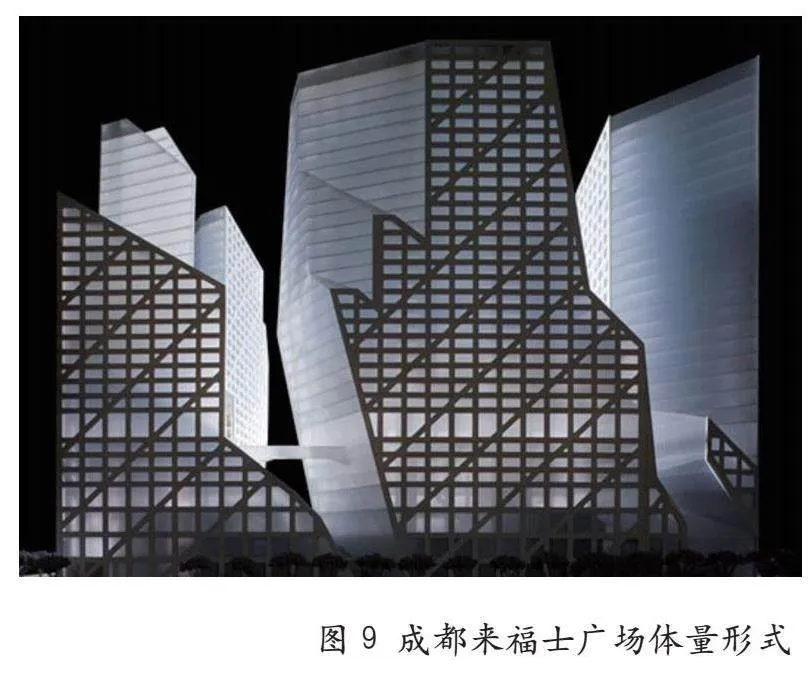

体量形式:不同于以往对器物的图像进行模仿的摩天大楼,这个300万方的项目根据自然光的分配处理了自身的体量形式,按照周围城市肌理的最小光照要求所需要的准确几何角度,将混凝土结构的体量切分成了现有形式(如图3)。

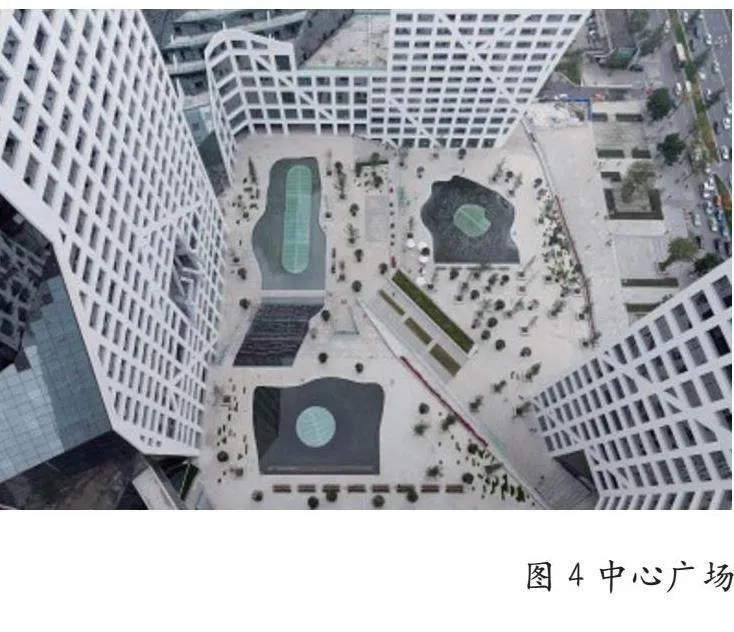

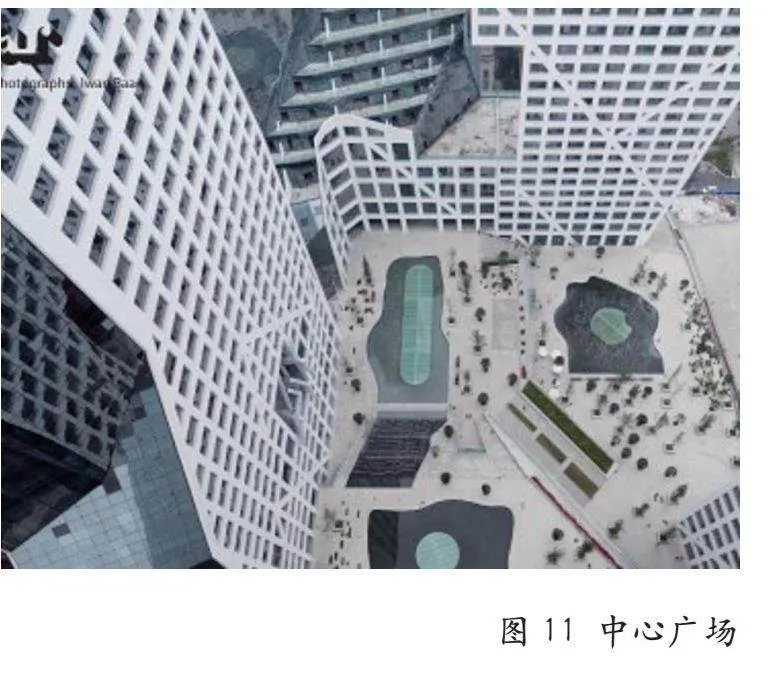

中心广场设计:霍尔的设计利用台阶将人引入共有三个平台的中心广场,在广场中设置了大量的座位、绿化树木以及大面积的景观水池(如图4)。这些景观水池同时也被用来作为下层商业空间的采光口。

三个大型空中公共节点:三个巨大的公共开口被嵌入到塔楼的中段体量中,为建筑内部提供一组可选择的公共空间。它们分别是霍尔亲自设计的历史厅,勒布斯·伍德(Lebbeus Woods)设计的光之厅,以及本地艺术展厅。

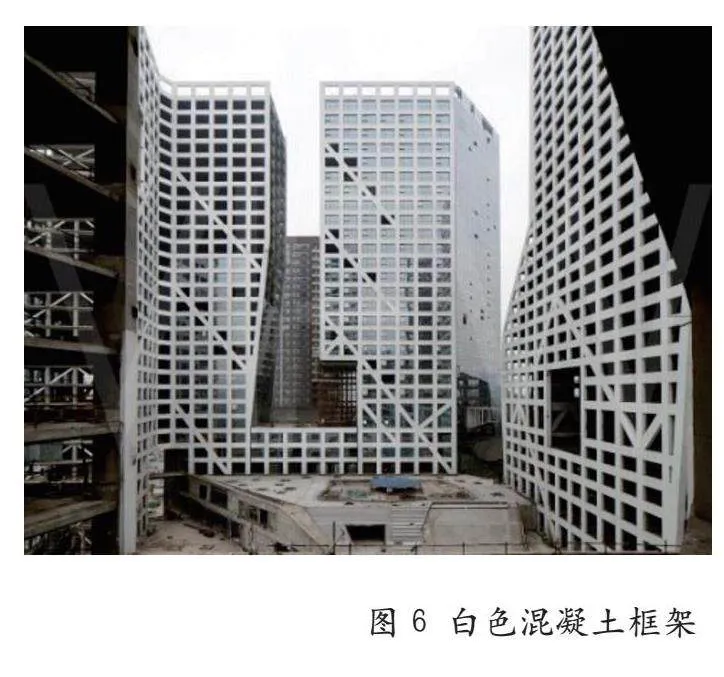

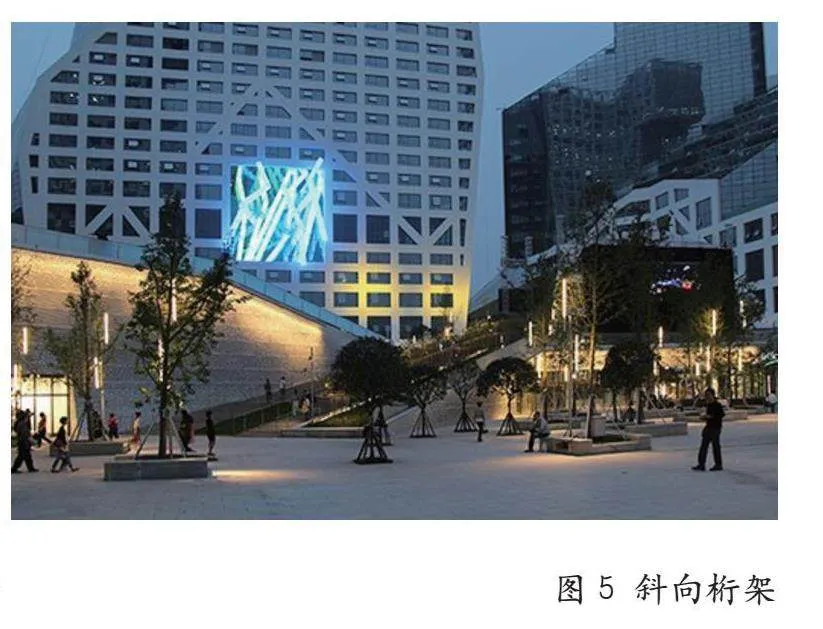

结构策略:建筑主体是由一个间距六英尺的白色混凝土框架结构和一个为了加强结构整体性以便抗震而设计的斜向桁架系统所组成的。被切削的区域则保留了大面积的玻璃幕墙(如图5、图6)。

综合以上所有的项目资料,我们可以看到,这一项目的设计重点和表现语境并未依赖任何外部形式和语言参照,而是高度建筑化和自明性的。正如霍尔的其他诸多项目,这一项目在现代建筑自身建立的语境内呈现出一种对于冷漠而富于英雄主义的现代主义建筑的持续修正的后现代主义特征。

三、图像学的新视角

结合本土文脉进行深入分析,我们可以发现该项目与中国山水画语言体系存在潜在关联。为了与公众和甲方更好地交流,从总体的构思到细致的局部刻画,霍尔都利用了中国山水画的元素,以此来塑造建筑项目的意境[5]。

(一)“山水”图像对于总体构思的影响

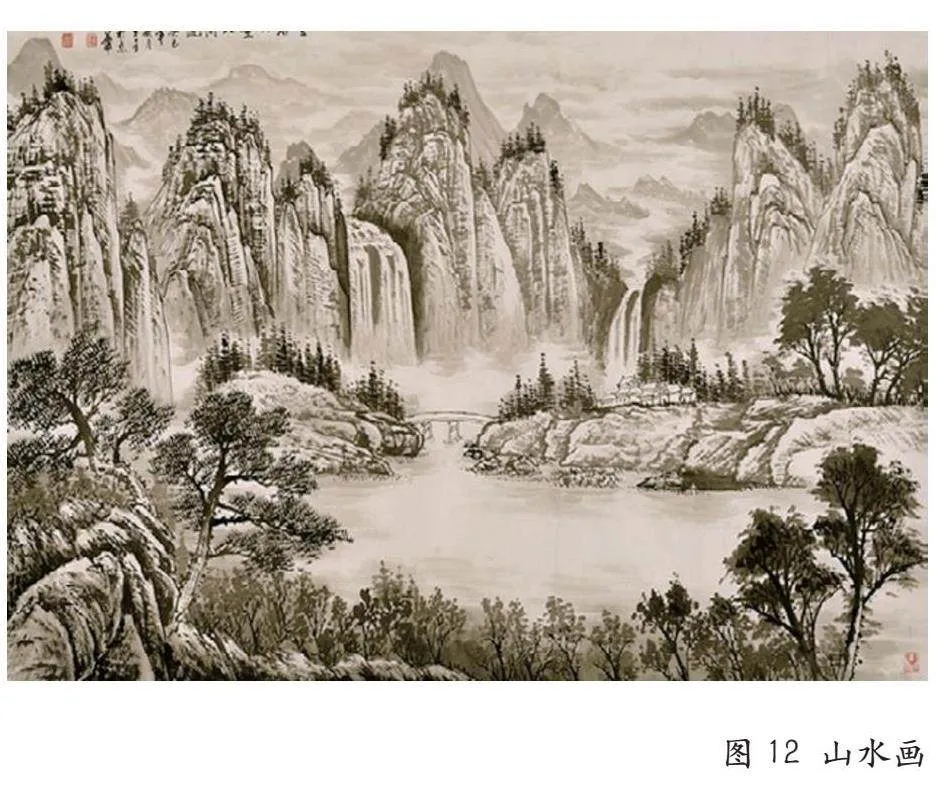

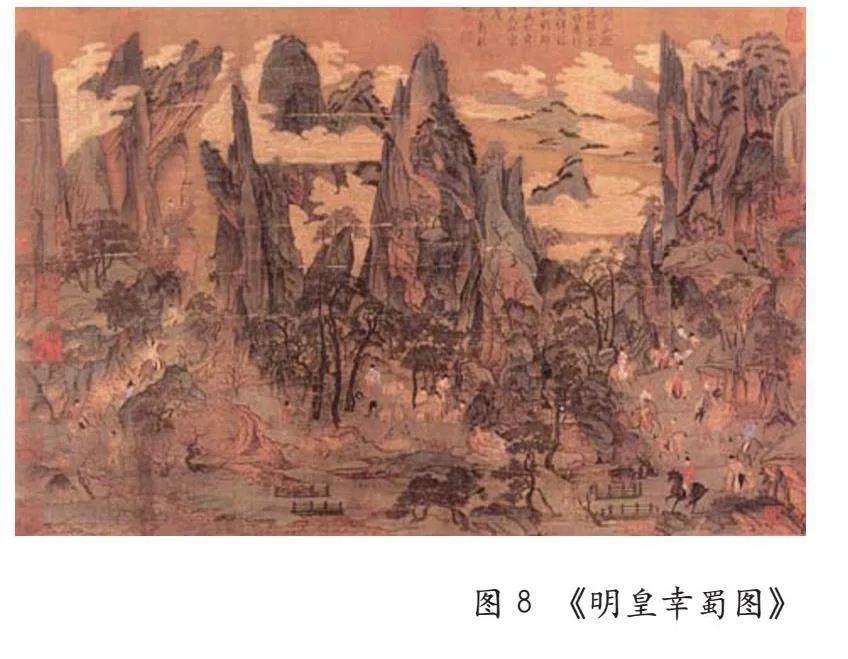

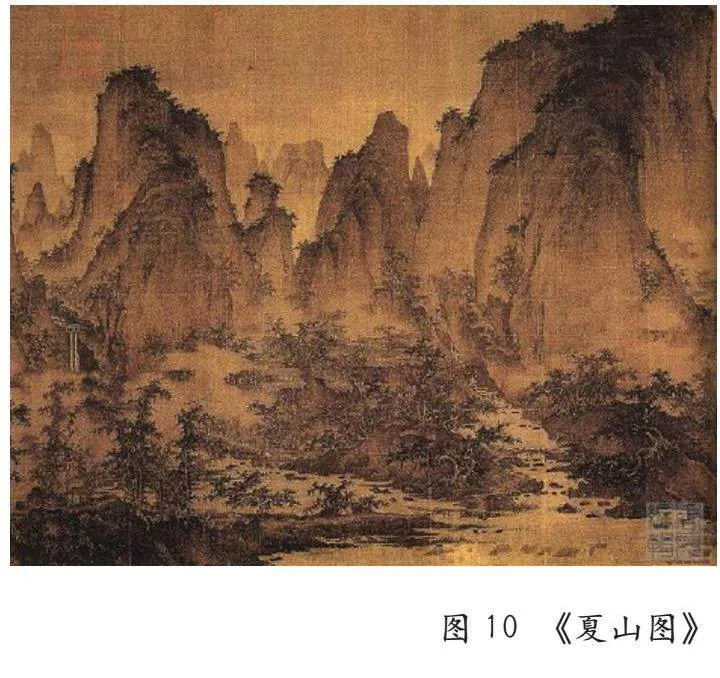

高大的塔楼群应该积极地为城市营造良好的公共空间,这一总体构思与中国山水画的理想生活图景呈现出内在相似性。在一个典型的山水画结构中,人们居住于崇山峻岭之间,和自然环境保持着和谐的共生关系。与其类似,这个项目中的几个塔楼模拟了高山的形象(如图7、图8),而画中的生活空间则成了项目中心广场的原型。虽然没有明确的证据,但这种与本土文化的相似性有意或无意地提高了当地甲方及公众对项目的接受度。

(二)“山水”图像对于体量形式的影响

如果有人辩驳,在西方现代建筑学中,塔楼建筑群应该服务于其所界定的公共空间是一个被广泛运用的概念(比如:多米尼克佩罗的法国国家图书馆)[6],因此不能明确表明成都来福士广场是受到山水图像的直接和唯一影响,那么“山水”图像与项目体量形式的关联则为此提供了更确凿的证据。从霍尔的官方阐释来看,塔楼的多孔切片形式是为满足最小光照要求而进行精确切削的结果,但是通过将塔楼形式与山水画中山体形式进行比较,可以感知到霍尔的切削操作可能受到了山水图像的直接影响(如图9、图10)。

两个理性的实证可以用来支持这一判断。第一,如果首要考虑光照需求(两小时的冬季直照日光),建筑师从总体平面到基本建筑类型还有多样化的方案选择,而不仅仅只是现有的策略。第二,根据光照条件的分析,现有的塔楼形态仍然表现出对基于直接光照结果的明显调整。因此,基于以上的分析,对于设计过程的一个可能的假设是:建筑师预先拥有了山水图景的想象,但是试图找到更多实际的技术性支撑。最终,切削操作被发现不仅可以使塔楼轻易地接近山体形状,而且因为具有实际的功能而使得设计意图更加具有说服力。

(三)“山水”图像对于中心广场设计的影响

另一个山水图像的影响表现在中心广场的景观设计上。在2014年,霍尔曾经解释他对这个中心广场的设计。他通过设置扶梯将人引入中心广场,而这个广场是由座椅、绿化树木及大片水池组成的,同时这些水池也为下层购物商城提供了必要的日照(如图11)。水池的设计似乎是一个纯粹的功能选项,然而在大量的山水画场景中,我们可以发现水在营造巨大山体之间的生活空间气氛中扮演了不可或缺的角色(如图12)。考虑到水池并不是为下层内部空间提供日光的唯一方式,霍尔的阐释很可能采用了一种与其对体量形式的解释相似的策略,即利用稳定的功能化意义强化不稳定的意境性设计意图的传达。

(四)“山水”图像对于三个大型空中开放节点设计的影响

塔楼群中的三个大型空中开放节点设计同样表露出山水图像的影响。霍尔曾解释这三大空中节点是作为一个展示当地历史和本土艺术的公共空间。但是通过细致的分析,我们可以发现这些空中开口空间带有模拟中国山水画中多层级地形结构的强烈意图。在传统的山水结构中,巨大的山体并非只是作为背景存在,相反,它本身完整地塑造了人们的生活世界。通过一系列蜿蜒而丰富的斜坡与路径,整个山体,包括山脚、半山腰以及山峰都被连接起来,为人所能到达并长期占据。多样化的人造设施沿着这些高低错落的复杂路径被兴建,从而使得整个山群成为一个和谐的人居世界。

考虑到这一特征,三个大型的开口空间可以被推测为扮演了山水图像中半山腰公共事件节点的角色。与中心广场的设计相结合,它们成为模拟山水图像复合高度地形结构策略必不可少的一部分。这一推测可以被至少两个设计细节所证实。第一,中心广场本身被划分为几个具有不同高差和有机边界的区域,试图在较低的广场与较高的开口公共节点间建立持续而自然的过渡,正如山体间丰富的地形关系一样。第二,连接不同高度区域的斜坡被有意识地处理得更宽并更为缓和,从而使人们产生一种类似于爬山的逐渐性上下移动的体验,而对比于攀爬常规建筑的纯粹连接性的楼梯系统,这种逐渐性更接近于人对地形的感知。所有这些细节都强烈地暗示了霍尔试图将公共空间从底层“山脚”引入建筑的上层空间“山腰”的意图。

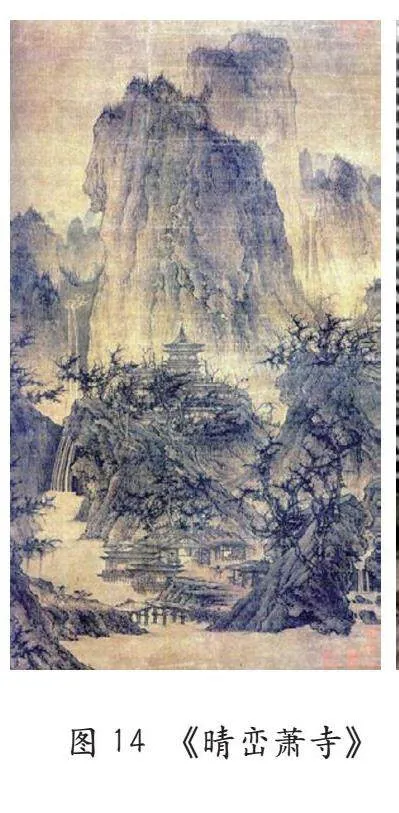

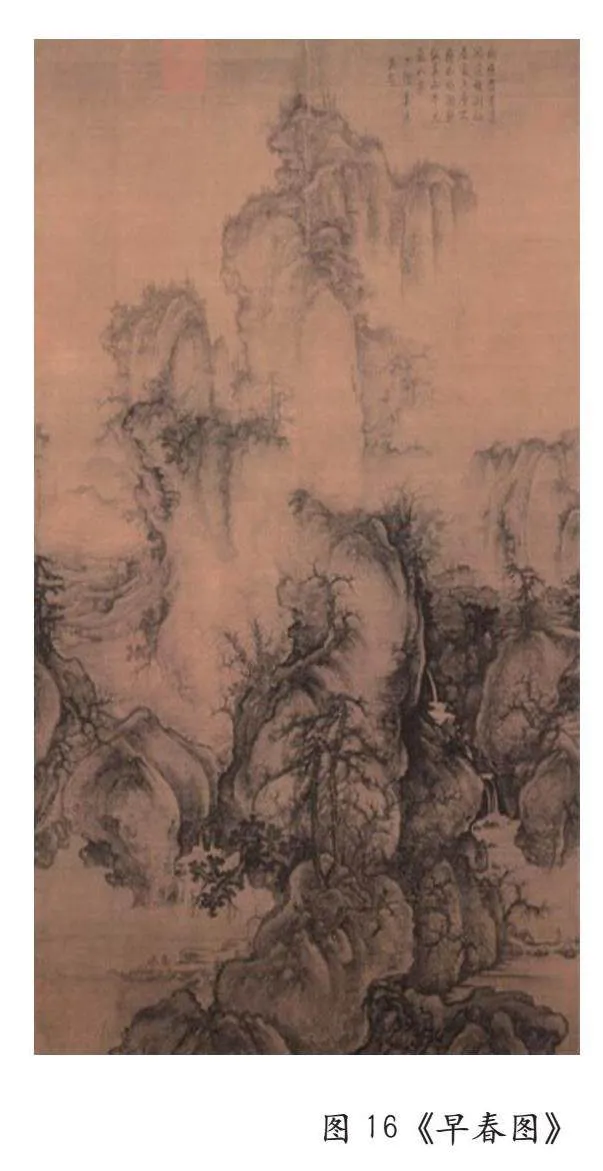

(五)“山水”图像对于结构策略的影响

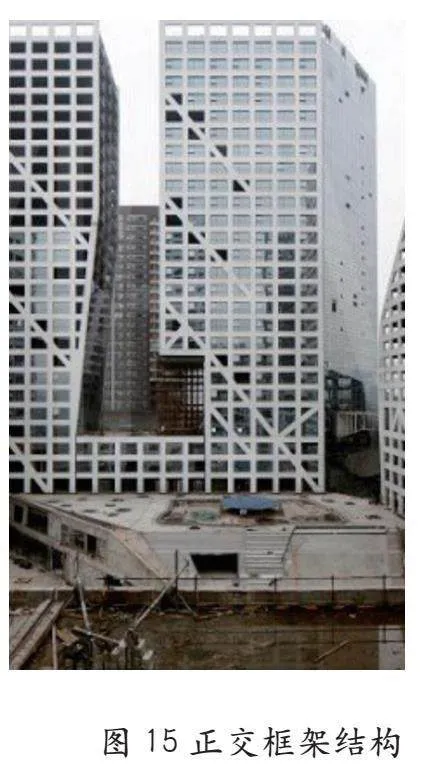

成都来福士广场受到山水图像影响的第五处潜在的证据是项目的结构细节——抗震斜向杆件体系的设计(如图13)。不得不承认,这一结构设计运用了类似桁架的原理,确实加强了对于地震所带来的水平方向上的剪切力的抵抗[7]。但是一个有意思的问题是:为什么它被设计成与水平楼板和垂直柱网框架在同一视觉层?一个常见的解释是暴露结构的真实性,但考虑到这一斜向杆件在结构逻辑和重要性上是不同于正交梁柱框架的,如果是为了实现结构的真实性表达,这样的斜向辅助构架就需要在视觉呈现上与主体框架有等级区分。因此,现有的视觉类同的处理方式几乎都有意或无意地服务于其他目的。

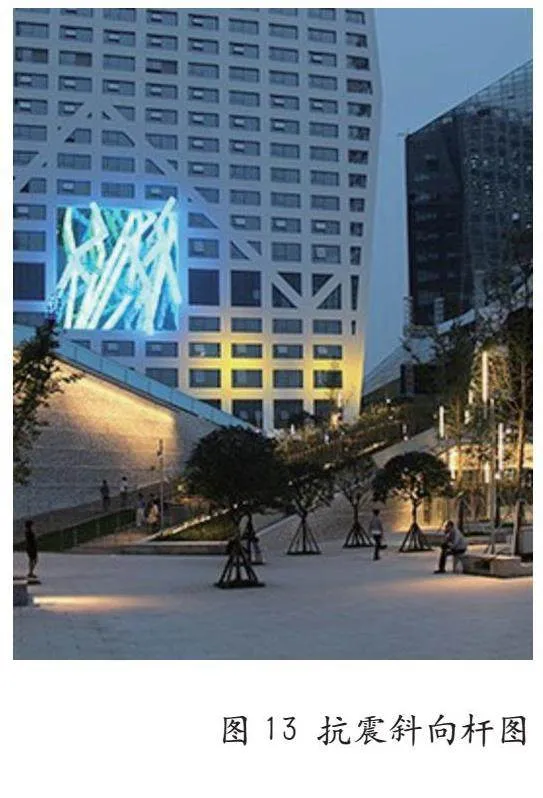

通过进一步的分析,山水图像的影响再次浮现。在之前的分析中,我们可以窥探出建筑师将塔楼形式模拟自然山体的潜在意图。但是,一种简单的切削操作并不足以实现这一目标,因为它只能模拟山体的轮廓,而塔楼上大量的中间区域在暴露的正交梁柱框架系统的强化下仍然面临着一种被“建筑化”认知的风险。因此,考虑到山水画中的山体同时具有一个动态的,不稳定且不规则的内部视觉结构[8](如图14),暴露的斜向杆件系统起到了打破规则的内部立面(相较于轮廓边缘)并在视觉上强化一种类山体的非均质与不稳定感的作用。在这里,对斜向杆系结构与正交框架结构的同等级暴露,从本质上说,在消解了立面的结构化表达的同时,将正交的框架空间也纳入到了建筑师所期望的“图案化”的理解空间(如图15)。结合对建筑轮廓的切削操作,所有这些设计处理共同体现了一种使建筑更接近于山水图像的努力(如图16)。

(六)“山水”图像对于边界设计的影响

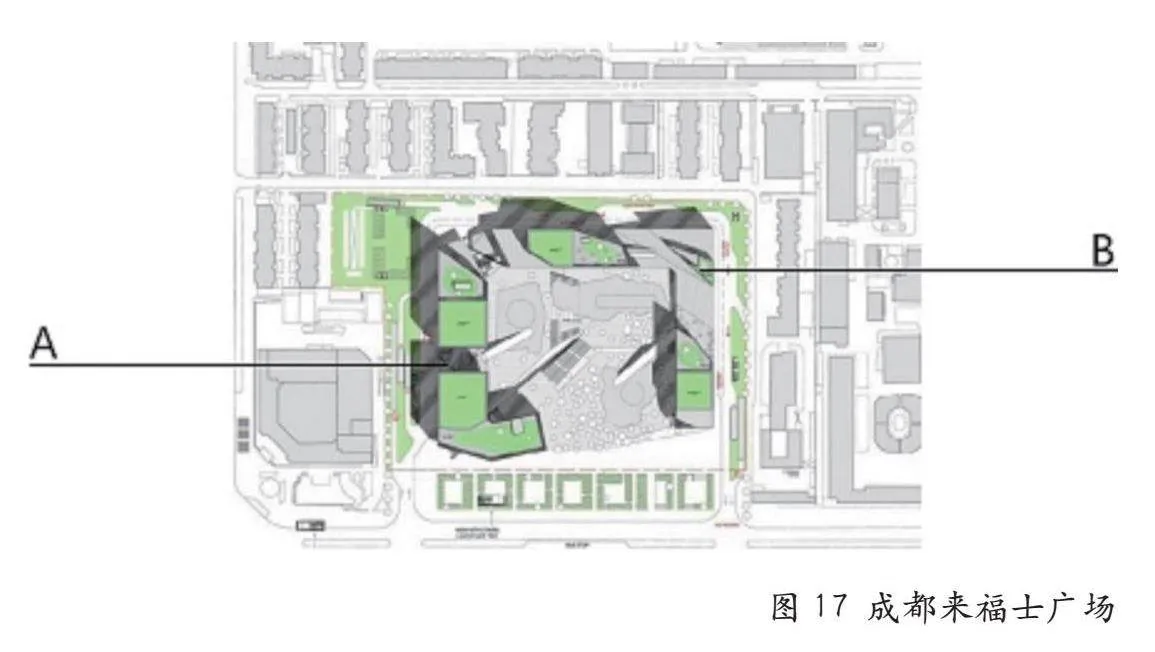

除了以上这些主要的设计方法,在项目中还存在着一些复合的策略,反映了中国山水图像的潜在影响。其中最为明显的当属对于项目边界的设计。

从之前的分析我们可以看到整个项目具有建立中国山水画中微观世界的强烈意图,但是,一个明显的问题是,山水画中的理想世界通常具有一个由无数山体组成的无限延伸的边界,艺术家通过利用图像强弱的变化和不同物象间的前后遮挡表达这一无限延续的空间认知[9]。因此,为了能够足够成功地模拟山水图景,如何利用有限的几座塔楼来创造延续边界的空间体验成为建筑师所要面对的一个重要挑战。

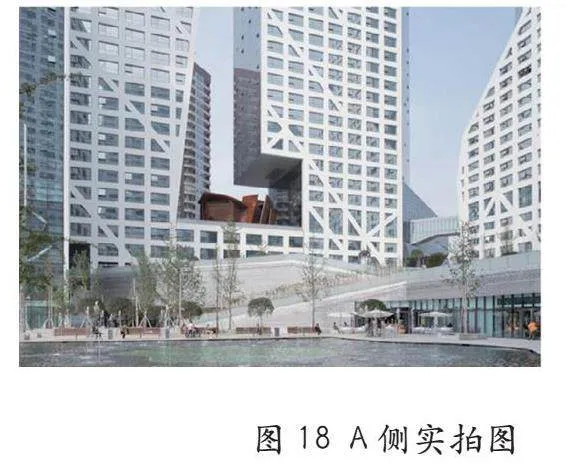

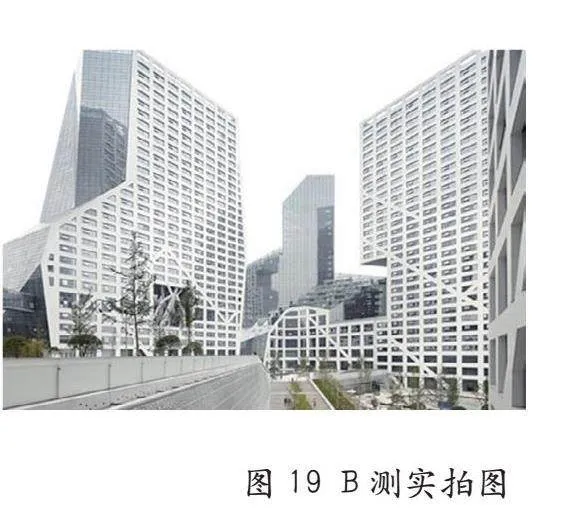

面对不同的场地条件,产生了两种实现空间延续的纵深感的策略。一种是利用场地外部的现存建筑,例如图17中的A处。考虑到该处一街之隔处存在一个塔楼,原本整合的塔楼被有意识地撕裂成两半,从而为中心广场提供了一个可以看到后面建筑的视觉路径。通过这一方法,A处的整个界面获得了纵深感(如图18)。另一种方式是利用不同材料的视觉强度差异。例如图17中的B处,该处背后没有高层建筑的西北角,存在的塔楼被设计成颜色更深而却更轻盈的玻璃幕墙立面(如图19),与两个相邻的拥有更醒目白色混凝土框架立面的塔楼形成对比。这一巧妙的立面材料转换在视觉上拉伸了转角塔楼的距离感,从而强化了一种具有前后空间层级的心理感知。这两种处理方式都体现了存在于建筑师与山水图像之间强烈的交互与再造。

四、结语

综上所述,即便斯蒂芬·霍尔从来没有承认图像学是他的一种设计策略,他的某些阐释系统甚至暗示了对于被贴上“图像主义”建筑师标签的警惕与抵制,图像策略仍有意或无意地介入到他的设计过程之中,这个位于成都的项目正是对此的最好佐证。

从斯蒂芬·霍尔所使用的纯粹现代建筑语言和本文所分析的中国山水意象语言这两种平行的交流和解释系统中,我们可以看出一个著名建筑师内在的偏好与纠结,深刻理解图像学是如何在思维过程中不知不觉地出现,并延伸了现有空间和图像学的固有边界。

参考文献:

[1]易英.图像学基础[J].世界美术,2022(4):48-58.

[2]Zaera-Polo A.The Hokusai Wave[J].Perspecta,2005,37:78-85.

[3]郭江波.建筑图像学的新视角——从空间出发的建筑图像学的重新诠释及其在建筑设计实践中的运用[J].建筑技艺,2020(S2):71-73.

[4]Amy Frearson.Sliced Porosity Block by Steven Holl Architects[EB/OL].[2013-02-22].https://www.dezeen.com/.

[5]何崴.寻景、营景和题景——中国“山水”语境下的风景建筑设计[J].建筑创作,2020(1):46-59.

[6]曹子健,张凡.城市建筑的建构:从外部结构到内部秩序——法国国家图书馆评析[J].城市建筑,2020(5):94-96,108.

[7]何子奇.建筑结构概念及体系[M].重庆:重庆大学出版社,2022:1-23.

[8]孙筱祥.中国山水画论中有关园林布局理论的探讨[J].风景园林,2013(6):18-25.

[9]王志军,王子乐.《传统山水画中的古代建筑形态研究》:中国传统山水画中古代建筑的存在形态与艺术营构[J].建筑学报,2022(5):123.

作者简介:吴雯萱,中国计量大学艺术与传播学院艺术设计专业硕士研究生。研究方向:环境设计及其理论。

通讯作者:皇甫文治,博士,中国计量大学艺术与传播学院艺术设计专业讲师。研究方向:建筑设计及其理论。