摘" 要:传统村落在营建上反映了前人生产生活中应对地域性生态问题的经验,蕴含了人地和谐的营建智慧。研究具有地域特色的传统绿色建筑,不仅响应了国家发展绿色建筑的号召,也是追溯地方文化的一种方式,可以很好地指导当代绿色建筑的空间设计。文章以石舍村为例,通过对石舍村民居环境的分析,梳理出它在充分利用自然环境条件下体现出的朴素规划理念与绿色营建技术。

关键词:生态营建;传统民居;乡村振兴;在地性

党的二十大要求我们必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。这体现在建筑营建中就是应最大限度节约资源,保护环境,以契合这一全面建设社会主义现代化国家的内在要求。在城市化进程加速以至乡村传统文化被破环和湮灭的今天,我们需要调转目光向内看,在强调绿色营建的同时不能忽略对古建智慧经验的继承,在落实环境友好型建筑政策的同时结合中国民族建筑的精华,使其充分适应使用者的生活,提高健康度与舒适性[1]。

前工业时代,传统村落依靠自身形成了一个稳定的生态系统,与自然达成平衡,村民们因地制宜地利用营建智慧营造出满足一定生活需求的民居环境。近年来,桐庐县作为乡村振兴示范县,坚定不移贯彻“生态立县”战略,被生态环境部正式命名为第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。本文以桐庐县精品村“石舍村”为研究案例,通过对其地理环境,建筑理念等方面的分析,探讨江南地区传统村落背后的民居营建智慧。

一、独特的地域环境及历史沿革

(一)桐庐地区自然环境特征

石舍村所处桐庐县全县呈“巴山半水分半田”的地貌结构,东南部山势陡峭,属于低山丘陵区,龙门山脉的最高峰——观音尖正位于此,海拔1246.5米。石舍村是富春江流域最偏远的行政村,位于富春江上游的芦茨溪畔,境内集雨面积较广,除芦茨溪外,周边还有茶叶坑、西坑坞等一众溪流,水系丰富,建筑依山而建,三面环水(如图1)。

桐庐地区气候属亚热带季风气候,四季分明,温和湿润,日照充足。富春江水对其气候有调节作用,全年无需任何气候调节措施的舒适时间比约为7.9%,总计约29天,主要集中在4月、5月和10月,年平均温度16.5度,年平均降雨日约为162天。因此,其余时间需采取生态营建策略以调节气候,营建舒适的居住环境并延长建筑空间的使用寿命。

(二)石舍村建筑文化特征

石舍村的古建群风格具有徽派建筑特色,可通过追溯石舍村历史知晓其风格成因。相传北宋末年方腊起义,其后裔为躲避战乱流落至此。方腊的原寨子在皖南齐云山,故而传承以青砖,灰瓦,马头墙为特色的建筑风格。作为曾沟通桐庐与浦江两地的交通要塞,这里也吸引了大量徽商在此安家。石舍村面积3000多平的明清古建群大多是当年商人们耗资建造的结果,现存较完整的主要有存仁堂、精义堂、厚载堂、方东辉民居等古建筑。除此之外,早年间许多房屋均就地取材,墙体地基等结构材料均来源于卢茨溪畔的卵石资源,于是村中形成了砖木结构婉约风徽派建筑与石砌的粗犷风格的民居相结合的风格特色。

因此石舍村文化背景可借托徽州文化阐述,这在石舍村明清建筑群的聚落布局,建筑装饰与制式上得以体现。如存仁堂为二进五间两厢砖木结构的楼房,其布局便是遵照古代礼制“以九为上”的制度。照厅大门平日不开,只在大事发生时供人出入,日常都是从两侧偏门进出,而二进中央三间的明堂用于主人会客或祭祖。除此之外还有一种“歪门正厅”的布局,建筑的大门不正开,而是开在东厢侧边,进出则走左侧台门,这与当地地形与房主命卦息息相关。较为典型的为明代的“山水清音”三合院。据房主解释,其祖上传下的房子是正面南向,因犯火星冲煞,故将大门改在东厢,以趋吉避凶,并在屋顶设脊吻,以镇火殃。这里的脊吻是一只泥烧制成的蹲脊兽——神狮。

石舍村大多古建在水平空间上采用中轴对称的布局,以间为单位,以天井为中心。受宗族观念的制约,石舍村民居建筑布局有严格的等级观念,其平面布局是以厅堂为中心的对称布局,从平面至立面造型都严格遵守对称形式,体现了家族内部的长幼尊卑、亲疏远近的关系,强化了家族的凝聚力和秩序感。古建常见的平面单元形式由“凹”字平面和“回”字平面构成,分别为三合院及四合院式院落布局。这种封闭式的院落布局可以在强风天削减院落进风量,从而有效抵御强风,而建筑整体体量并不恢弘,因此在心理上也给人以亲切宁静之感。这些制度形制体现在建筑上反映了儒家的生态哲学思想,其中“中和”是儒家认识自然生态可持续而衍生出的观念,强调和谐适度,将各种对立因素通过调节达到和谐统一,即中庸之道。

二、“天人合一”的建筑规划智慧

“天人合一”思想是我国古代哲学思想的核心,强调了人与自然相互依存的关系。从传统建筑的历史中,我们能发现古人同自然的接近与沟通。

古人择地建宅时,很注重风水选址。石舍村在布局时追求整体轮廓的系统性,其形态如同帆船,选址布局受到阴阳五行风水的影响,位于山地、河谷平原的交接地带,周边有薄荷岗、巽岭尖、横岭等,形成群山环抱之势。“山环”是蓄气场,不仅可挡风,也便于取材烧火、做饭取暖等日常活动。芦茨溪自东南向西北环村而过,水过,则代表血脉财气,也便于饮用、洗涤、灌溉农田,形成适宜生活的微气候。石舍村建造最初的目的就是能够隐藏于青山绿水之中,利用这天然屏障躲避风险,也正因如此,石舍村在周围大山的庇护下躲过了许多天灾人祸,历经四百年,建筑仍得以完整留存,并逐渐形成一套完整体系。

房屋的开发建设对自然资源消耗巨大,因此在满足人们使用需求时减少对自然的负面影响,对周边环境的影响意义重大。一栋建筑除了考虑其被动式节能还应考虑环保可持续及消耗资源的再生性,因此能源节约,循环利用是绿色营建需满足的关键点。石舍村建筑在选材上取于自然亦报之自然,表明了人尊重自然,效法自然。如建筑的主要承重结构与地面铺装材料均来源于当地盛产的生态资源,建筑构建布局在顺应“天道”的前提下合理运用自然,改造自然,体现了人与自然和谐统一的关系[2]。

石舍村在整体上追求与周围环境相统一,同时其街巷布局也与周边山水有机融合在一起。徽派建筑的代表思想新安理学主张平淡自然的美学理想,事事遵从平易自然的准则,体现在建筑表面的色彩上和搭配上则更讲究自然淡雅,超凡脱俗。据研究统计,在不考虑屋顶瓦色彩占比的情况下,占据石舍村立面最多的色彩为白墙与斑驳,而木扇门、窗洞、石门作为点缀,占据了三分之一的色彩。从建筑外观上来看,建筑整体色调以黑白灰为主色调,马头墙白色底色之上的墙头黛瓦便是最浓重的一笔。建筑与环境相融,其高低起伏的态势使得徽派建筑具有了浓厚的文化内涵,达到人与自然和谐统一的境界。古建内部以木雕装饰,保有木料原有的天然纹理和色彩,将庄子的无为之道含蓄地融入其中。

三、石舍明清古建绿色营建技术

(一)因势利导的气候调节技术

石舍村民居的营建顺应主峰来龙山脉的自然地貌,因其整体地势南低北高,村内建筑布局也就依山就势,形成阶梯状聚落格局,民居高低错落,纵向布局,空间环境变化丰富。建筑朝向大多呈坐北朝南或坐东朝西,解决了保温、通风与采光的问题,在冬季既可以有效阻挡寒流,又可以抑制热能流失,夏季则可以保证通风,保持干爽。

芦茨溪环村而过,顺应地势,始于关里水库,至江南龙门湾汇入富春江水库。作为富春江一条极为重要的支流,它不仅是整个村落的主要用水来源,其本身也对调节村庄小气候起到重要作用。水面对太阳辐射的反射率小,水体比热大,流动的水面可以降低环境周围温度,进而导致与陆地的温差,使陆地与水面间形成风循环。

在石舍的街巷体系中,除了主要街道外,更多的是与河道垂直的狭小巷道,这些巷道最窄仅可通行一人,有些巷道为邻里间房屋交错形成,部分连接避弄[3]。巷中气温低,因为两侧高墙在起到一定垂直拔风作用的同时,还调整了太阳高度角比例,减少巷内太阳辐射,起到了一定微气候调节作用。针对石舍村所处江南地带的气候特征,建筑设计具有双极控制的效果,以达到冬暖夏凉的目的。石舍村古建在建筑的平面规划中采用了“内部完型”的方式,通过建立天井空间,达到节能减排,调节环境的作用。

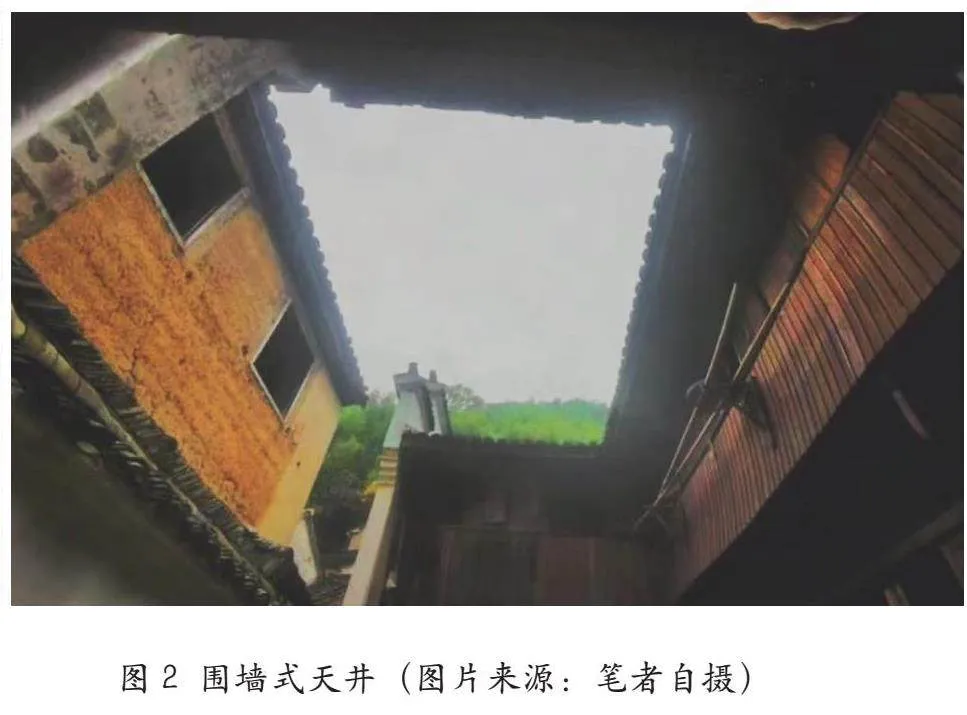

由于该村古建类型为徽派建筑,其建筑立面也受徽派建筑影响,墙体较厚,开窗较小,在通风采光上会有局限。天井空间则能解决这些问题。针对气候静风率较高的特点,天井空间有利于形成热压效应为主导的通风方式,加速室内空气流通[4]。此外,围绕天井的屋面的角度能够很好地将雨水引入。与屋面对应的是下陷的地面排水通道,能够将水汇入河流,建筑地表与四壁铺以石板或条石,其透水性及吸水性良好,能够促进排水,避免潮气。石舍村的传统式天井大部分是矩形围屋,小部分是围墙式(如图2),不仅具备上述功能,还划分、连接建筑各空间的组成部分,使建筑更具有连续性与秩序感,既具备传统特色又有生态智慧。

建筑外围护材料和内部结构的热工性能对建筑内部的局部小气候也产生一定的影响。石舍村古建筑群多为双坡硬山顶,屋顶作为受太阳辐射影响最大的部位,设计成双坡的形式对太阳辐射有一定的削弱作用。屋顶内部为“砌上明造”做法,使其室内通风良好,桁架与木椽之间形成侧墙通风孔,可将屋顶内积聚的热空气排出,达到保温效果,从而调节室内居住环境的微气候。

(二)顺应自然的被动节能技术

内外围护结构在适应石舍村当地自然环境条件上发挥了重大作用。石舍村古建充分利用了山地与河谷间的天然材料,梁柱与围护结构分工明确,外围护有砖、石,生土,砖木混建几大系统,其中古建外围以砖石系统为多。如果说木构架是房屋的主体支撑结构,那围护系统的存在便使得构架与墙体之间形成了良好的承托关系。民居的外围护系统封闭紧锁,可在冬季减少热量流失,除去极小一部分窗洞开口,它将建筑基本屋架结构完好地囊括在内。古建在建造上使用空斗墙,这种方式利于后期维护,且空斗墙中间形成空气夹层,具有良好的保温隔热效果。

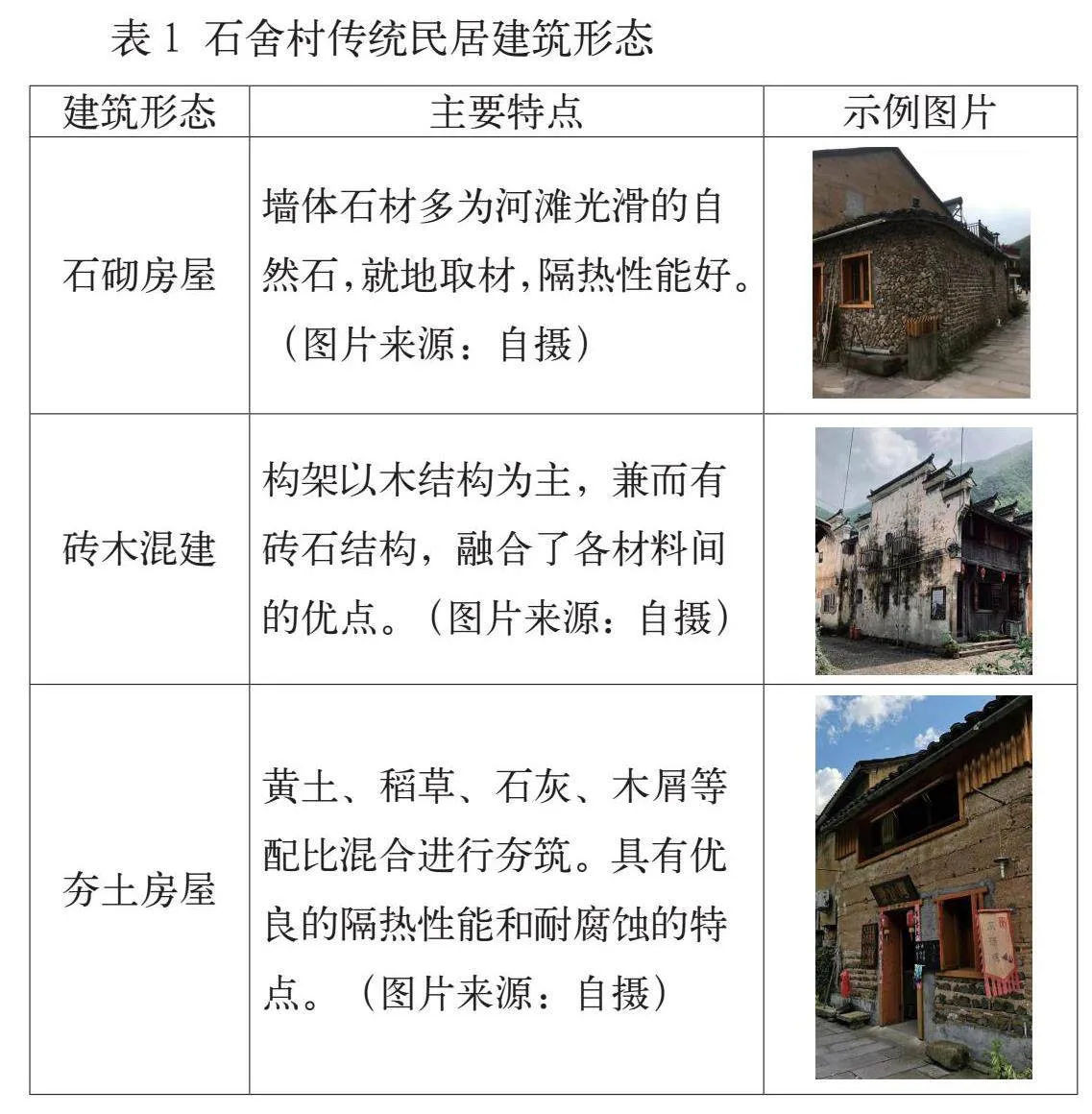

在砖石系统形成的民居中还夹杂着极具村落风格的石头房,其墙体多为石灰岩或河滩光滑的自然石,以错缝搭接法砌筑,表面通过石灰进行抹缝处理或者用泥土与草的混合物对墙体进行找平。经测量,经此处理后的墙体厚度在50cm左右,热传导率低,因此室内温度具有较强的气候适应性,达到冬暖夏凉的效果[5](如表1)。

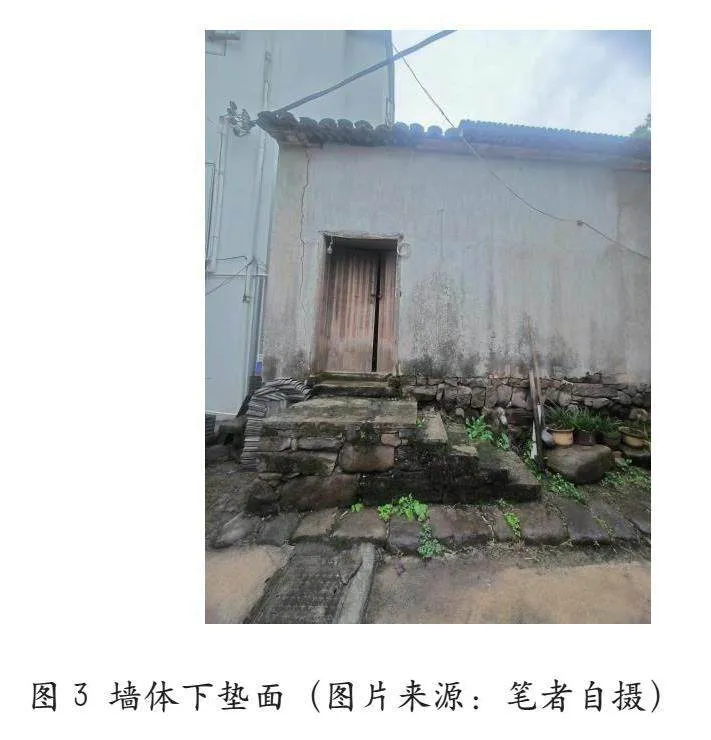

除整体使用石头砌筑的房屋外,大部分砖石或生土围护系统最下端墙基部分使用条石叠砌,不仅满足墙体承重力等基本原理,还具有隔湿隔热的性能,能达到防腐防潮的作用。条石与墙身形成了丰富的外立面肌理,使得墙体更具有乡土气息,突破了单一材料的使用,以材料再组合的建构形式,使其更具表现力(如图3)。

石舍村古建内维护系统通常是木材交错接合系统,偶尔以砖,土等材料辅助,其内墙与构架间常以榫卯结构拼接,在建造过程中不仅划分出组织室内模块,还对主结构稳定性进行补充。这种木墙结构演变出多种隔断方式,使得空间在镂空、半隔断、挂落等虚实构造中变换,让建筑内部建造形式更加多样。内部部分房间的围护墙体的分隔形式采用灵活透气的形式,在保证私密性的基础上,摒弃了封闭式的墙体,使用镂空的隔板或不通顶的隔断,营造空间高差,引导空气流动,如轻质隔断、通顶的格栅隔断、家具隔断等。它的优势在于:一方面透气隔断对空气流动没有阻隔,通过进深方向的隔断设计还可以在一定程度上引导气流运动到需要通风的区域(如图4);另一方面,灵活分隔本身具有应变性,为日后室内通风、功能变换的可能性创造了很大余地。

门窗是空气流通的主要通道,建筑在门窗设计上采用镂空花格形式,使室内外空间流动的同时还有一定采光效果。在门窗使用上最具代表性的是衍庆堂,其在明堂使用了6扇槅扇门封闭。隔扇槛窗边框内的隔心又另外做了可以上起下落的仔屉,可以进行灵活地封闭开敞。夏向上推起仔屉,使得厅堂风得以对流,形成穿堂风,在冬季放下则能够阻止寒流,降低风速。

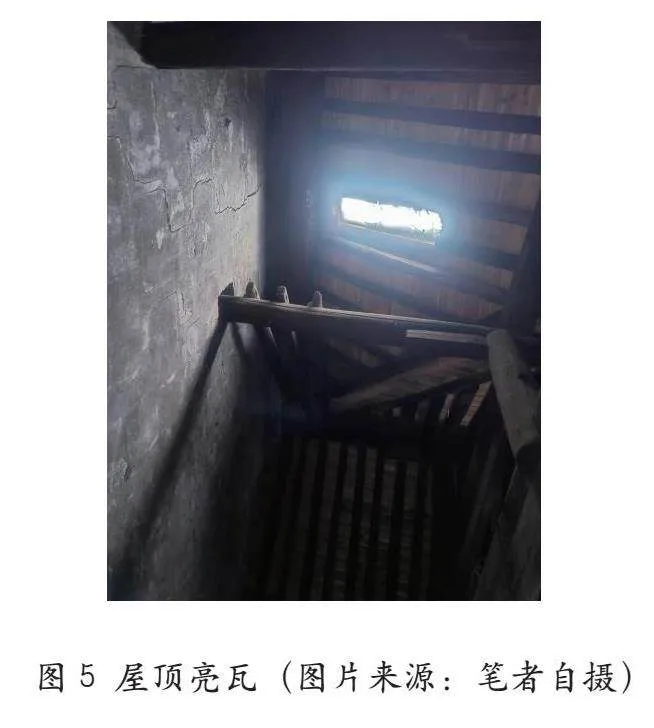

建筑屋顶使用传统的硬山顶,屋面由紧密排列的小青瓦及望板构成,使得屋面中间形成了空气夹层,具有防水保温性能,可调节室内温度。整个屋顶坡度向内稍微弯曲呈双曲面,结合斜坡屋面有利于排除屋面雨水。青瓦中间略微拱起,做上槽或下槽皆可,具有避雨隔热的作用。在在这点上,石舍村古民居的材料使用与徽派建筑极为相似。除此之外,屋面设置亮瓦增加室内采光量,望板由屋架及木椽支撑,在木椽与桁架连接处留有缝隙,具有良好的通风性能(如图5)。

石舍村明清建筑群多为双层楼房,建筑内部布局按照空间功能差异需要进行冷暖、水平与垂直区分。从水平区分来看,卧室与起居室常布置在向阳区,以便采集太阳辐射增温。厨房和卫生间等对热环境需求不高的空间则设置在北向或温度不高的区域。垂直区分则根据热压原理,对温度需求较高的空间设置在二层区域。

(三)环保可持续材料营建技术

由于石舍村地处常年潮湿、雨水较多的亚热带季风区,而明清时期的古建大多为砖木结构,故防潮防湿成了重中之重。因此,当地对建房时木料的选择也尤为慎重。桐庐民间流传着一句俗语:“栗树点不着、槠树烧不起、松树救不黑。”在当时大户人家的房子多会选择栗树、槠树来作房屋的构件。尤其是大门,必须使用栗树制作,不仅耐腐蚀,在防火层面也有相当大的作用。据当地村民所说,早在清末年间,石舍村就遭到过游兵攻击,但当时他们在火烧衍庆堂时,点了几次都未能将其点燃,故就此作罢,可见其防火性能之强。

木架构作为受力结构,易受潮气侵蚀。为防止木架构受到腐蚀损坏,建筑的柱基之下承以鼓状柱础,柱础下还承有磉石,其表面无纹饰,造型较为简约,具有吸水防潮功能。屋内板壁等木构架本身也采取了防潮措施,使用油作在木构架部分刷数遍“熟桐油”或“松节油”,因其本身源于植物,与木质的亲和力非常强,因此能渗透至木材深处,不仅漆膜光亮,而且具有防虫防蛀的效果。

石舍村地处富春江上游芦茨溪畔,且四面环山,卵石资源丰富。村内街道主要铺筑卵石,巷道内则铺以条石,就地取材,不仅材料来源简单便捷,也减少了运输的人工消耗,不失为一种具有代表性的低耗节材手段。除此之外,卵石硬度高,具有较强的耐磨性等力学特征,同时吸湿耐水性好,可以调节空气湿度,在石舍村所处自然条件下具有较长使用寿命,且使得村落环境更加生态舒适,增添地方特色[6]。

石舍村民居在辅助用房及低矮围墙的砌筑中使用原生材料的单质化组合,表面通常不施粉饰,展现民间最真实质朴的形象。石舍村内由卵石构成的石墙成为该村具有代表性的村落肌理。卵石多用来铺设地面或筑以矮墙,拼铺成各种图形,做下垫面使用。大部分民居选用大小均匀的卵石,错落摆放,缝隙以泥浆砌筑粘接,具有防滑耐磨的性能。

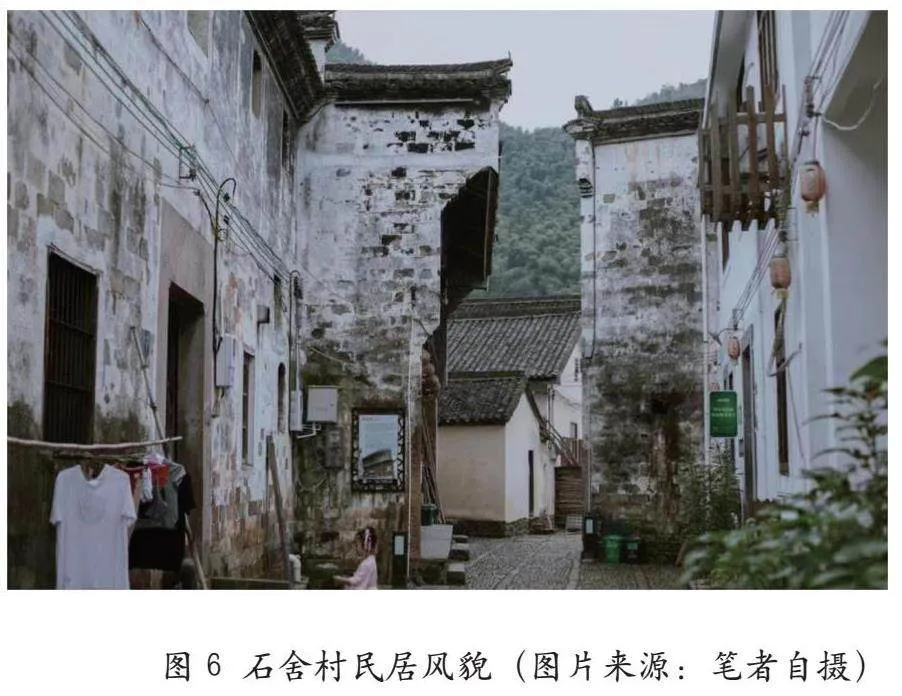

除此之外,墙身的勒脚部分多筑以50-100mm的产自当地的毛石或平砌灰砖实滚砌筑,以防止雨水飞溅导致的墙身受潮。墙体由空斗砖墙砌筑,以当地的黏土为主要原料,使用古代沿袭下来的制砖工艺烤制而成,具有良好的耐水性和抗冻性。石舍村外墙涂料也使用了一种粗草纸与熟石灰捣烂搅拌而成的材料,不仅本身环保,且具有一定的防水效果,可以保护墙体,延长其寿命。也正是这种灰白色的白垩涂料,赋予了石舍村“粉墙黛瓦”的灰白色调,虽经历岁月的打磨已然斑驳,却也为古村增添韵味(如图6)。

四、结语

传统建筑凝聚先人的智慧,其中的营建智慧至今仍然适用。石舍村作为全国美丽宜居示范村,其人居环境与生态的和谐性、稳定性与都值得我们去探究。本文在挖掘传统营建智慧方面初步做了一些分析总结,不同类型的传统建筑因为其不同地域环境、文化传统及人文思想所蕴含的智慧点也会所差异。

在石舍村的生态营建智慧及技术中有很多值得我们借鉴的地方。首先,对于已有的自然环境我们要尊重顺应,在规划与建设建筑的过程中,需充分结合当地文化、气候等诸方面影响。其次,我们从石舍村选址、节能理念、色彩选择及人地关系得出天人合一的建筑规划思想,这种思想理念不仅是古代建筑艺术的重要特征,也对现代建筑设计提供了启示,有利于对生态与可持续设计进行更深的思考与探索。最后,我们通过对建筑空间组织、建筑构件、布局及室内分隔的分析推演出石舍村的被动节能营建技术,这启发了我们建筑设计也需充分利用被动节能技术,减少其对传统能源的依赖。我们应在这些前人已有的基础上结合当今文化技术,不断探索现代建筑地域化的绿色设计,形成适合当代,具有中国特色的绿色营建技术与方法,为绿色建筑发展提供实践指导。

参考文献:

[1]王清勤.我国绿色建筑发展和绿色建筑标准回顾与展望[J].建筑技术,2018(4):340-345.

[2]邸芃,汪珍珍.皖南民居中传统生态节能理念[C]//中国建筑学会建筑史学分会,清华大学建筑学院,东南大学建筑学院,浙江省文物局,宁波市文化广电新闻出版局.宁波保国寺大殿建成1000周年学术研讨会暨中国建筑史学分会2013年会论文集.北京:科学出版社,2013:1-4.

[3]鲍莉.适应气候的江南传统建筑营造策略初探——以苏州同里古镇为例[J].建筑师,2008(2):5-12.

[4]张晓鑫.鲁中山区传统民居气候适应性研究[D].青岛:青岛理工大学,2021.

[5]郑媛.基于“气候-地貌”特征的长三角地域性绿色建筑营建策略研究[D].杭州:浙江大学,2020.

[6]王薇,潘璐冉.皖南地区传统建筑的绿色营建智慧研究[J].西安建筑科技大学学报(社会科学版),2021(5):23-31.

作者简介:宋曼婷,中国计量大学艺术与传播学院环境设计专业硕士研究生。研究方向:环境设计与可持续。

通讯作者:房正,硕士,中国计量大学艺术与传播学院艺术设计专业副教授。研究方向:油画和数字绘画与艺术乡建。