摘" 要:当前文化旅游发展如火如荼,历史街区作为文化旅游的重要组成部分,其体验感提升可以满足游客日益增长的文化体验需求。在城市大规划发展的后时代,微景观介入历史街区更新可发挥其小而灵活、量体裁衣的优势,契合现代街区“存量”更新建设需求。本文将微景观介入历史街区更新作为五大道历史街区体验感提升的切入点,通过分析五大道历史街区的地域文化,空间及社会需求,探索满足街区体验感提升的微景观设计策略,为历史街区体验感提升探索可行之策。

关键词:五大道历史街区;旅游体验;微景观;体验感

2022年文化和旅游部、国家发改委提出,充分发掘和展示历史底蕴、文化内涵,切实提高旅游休闲街区建设、管理、服务水平。随着我国城市化发展,城市建设模式由增量逐渐优化为存量更新,为更全面的平衡发展过程中的社会与经济效益,延续地方文化,“微更新”概念由此诞生,“微更新”作为更精准的设计策略,可对具体问题以微小扰动的方式达到事半功倍之效[1]。天津在中国近代是北方知名的漕运中心、商贸中心,军事中心,形成了多元文化为代表的当代北方国际大都市特色文化。五大道文化历史街区凝聚了天津百年历史,是天津著名的历史街区景区,如今正在积极争创5A级旅游风景区。但在建设发展中尚存在街区特色不突出、文化激活街区趋于表面化、设计表现趋同化、创新不足等问题[2]。在景观设计方面,五大道街区的景观布局较为单一,与街区文化的整体风格缺少相关性与契合度,需进一步提升。基于此,本文以天津市五大道文化历史街区为例,尝试从景观微更新角度出发,通过实践调研及文献梳理,从多元文化特征角度,五大道文化历史街区布局,现存街区转型需求角度出发,探究微景观更新的科学路径,并提出微景观提升五大道文化历史街区体验感提升的可行性策略与建议,为当前文化旅游体验感提升和历史街区升级与活化提供参考。

一、文献综述

(一)天津市五大道文化历史街区提升的相关研究

五大道是天津文化旅游的重要历史街区场所,当前学界从城市规划、公共空间、开发利用角度进行了探讨。比如,从城市规划角度,对五大道历史街区形成,空间形态,规划思想与风貌特色进行分析,展现五大道文化历史街区的魅力[3]。注重五大道文化历史街区文化与商业的协调发展,对民园体育场进行探索规划进而推动五大道文化历史街区空间发展[4]。结合五大道文化历史街区探讨街区“活性”途径,再生城市文化。通过分析五大道文化历史街区的建筑类型和街区特征,探索保护与规划途径[5]。基于公共空间角度,通过对五大道文化历史街区空间分析,探索士绅文化影响下的街区更新策略[6]。结合空间句法对五大道文化历史街区做量化分析,揭示空间特征并提出维护策略[7]。从开发利用角度,细致分析五大道文化历史街区的旅游价值,提出价值整合与开发措施[8]。调查五大道文化历史街区建筑开放程度,结合利用情况,提出开发与使用建议[9]。

(二)微景观提升的相关研究

微景观设计提升方面,国外通过微景观提升历史街区已有可借鉴的成功案例,美国盐湖城的“City Creek Center”城市溪流中心通过微景观设计将自然生态融入城市,成功构建了趣味散步路线。泰国Mega Bangna foodwale成功通过流动水景微景观设计提升了非主动线步行街竞争力,通过自然生态景观塑造提升了空间的互动体验。在国内也有相关研究与实践探索:从城市提升方面,通过探讨微花园的营造体系、共治制度和维护机制,进一步激活社区活力[10];结合城市变电箱进行微景观设计,探索微景观提升城市环境的策略[11];通过对微景观功能、作用,构成要素和设计程序进行分析,为室内微景观提升提供借鉴[12];提出微景观提升城市与文化的设计组成、创意与推销[13]。从乡村振兴层面,结合场所精神探索乡村微景观更新的方法与理论[14];以江苏北部地区为例,探索乡村微景观的设计策略[15];结合晋江市乡村微景观做案例分析,提出村民参与在微景观营造模式中的重要作用[16]。

二、微景观介入历史街区的内涵解读与现状审视

景观吸引力是衡量场所吸引力的重要指标[17],其多元营造需要兼顾空间性,时间性以及地域文化性和社会特性[18]。在提升历史街区旅游体验感的背景下,微景观多元设计应该契合五大道街区的场所需求,分析街区的地域文化特性,空间特性,和社会需求特性进行多元微景观设计。

(一)多元文化融合的近代历史街区

天津孕育了五大道文化历史街区,为街区的多元文化发展提供了重要根据。天津依海而生,因漕运而兴,作为京杭大运河沿线重要节点城市的优越地理位置为天津带来发达的航运,形成了漕运文化、海河文化和妈祖文化等著名文化,奠定了城市包容的局面与多元文化融合的特征。独特的文化历史和多元风貌使五大道文化历史街区成为天津文化旅游热点所在,也成为了五大道文化历史街区独有的魅力。尤其是街区中众多中式意境、日式风味、英式风情等多国特色建筑共同营造了五大道独特的文化环境,为游客提供了极具文化体验感的街区场所。基于此,在提升历史街区旅游体验感的背景下,五大道微景观设计需聚焦多元文化特色,采取人文环境艺术介入策略,结合地域历史文化,本土特色文化与人文关怀进行人文环境艺术介入,实现多元文化特色在景观设计中的延续,以此激活街区空间活力。

(二)街区布局特点

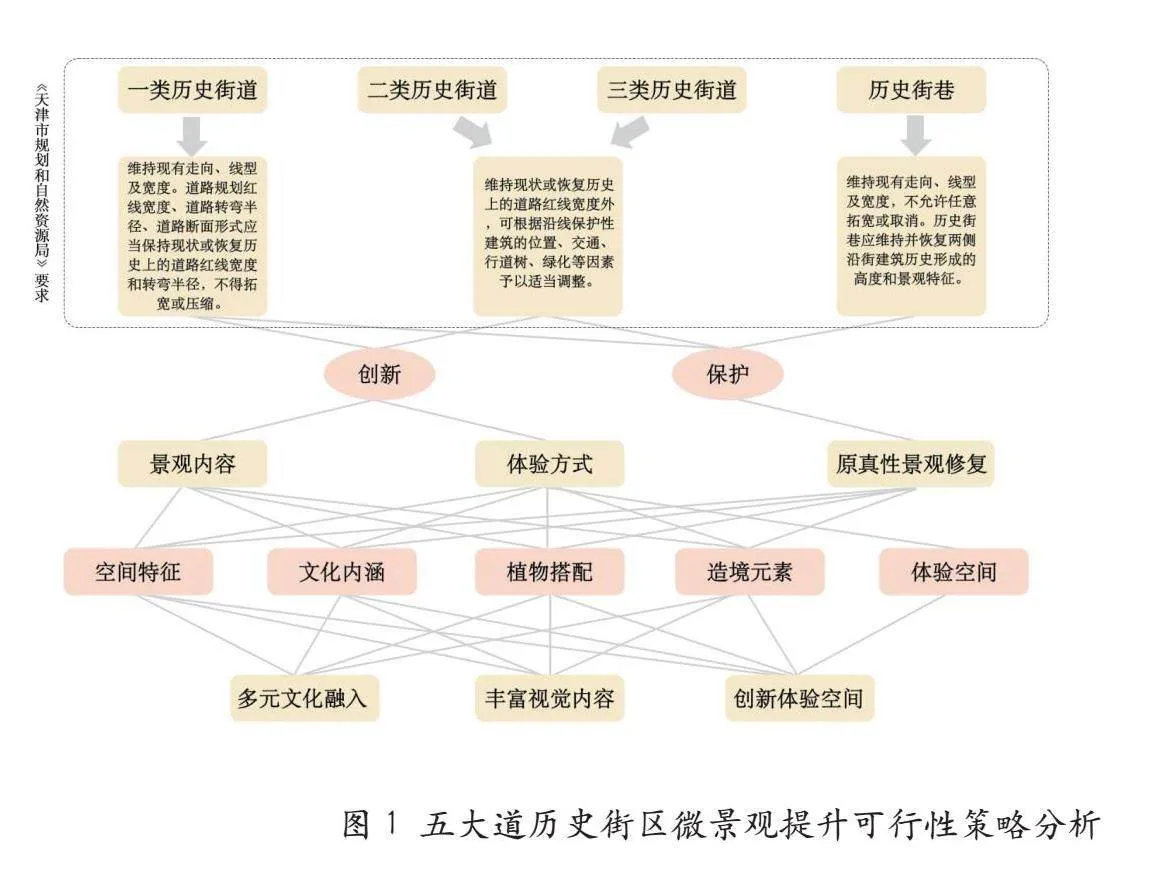

五大道文化历史街区坐落于天津市核心区域,由南向北并列着马场道、睦南道、大理道、常德道与重庆道。街区内独特的名人故居洋楼建筑、完善的公共设施、网格状的街道机理共同营造了五大道文化历史街区的独特氛围。由于五大道文化历史街区的部分规划街道有保护细则,不允许随意改动,通过五大道历史街区微景观提升可行性策略分析(如图1),微景观因尺度小、投入底、较灵活的特征可以更好地实现在保护中进行提升。通过分析天津市规划和自然资源局对五大道文化历史街区的规划要求发现,一类历史街道与历史街巷不可改变街区布局,二类与三类历史街道可适当调整。基于此,在提升五大道历史街区旅游体验感的背景下,可在一类历史街道与历史街巷中采取结合人文环境艺术介入策略。除此之外,为进一步丰富景观视觉内容,微景观设计还可在不改变街道布局的基础上,结合花镜艺术进行微景观视觉内容提升。在二类与三类历史街道的微景观设计中,由于规划要求可进行适当调整,微景观设计则可根据环境需求灵活选用微景观设计相关策略进行街道提升。

(三)街区现代转型需求

在文化和旅游融合发展的背景下,五大道正在争创5A级国家风景区,进一步满足游客新时代高质量的体验需求,但在景观建设方面仍存在缺陷。街区内除商业功能建筑与重要旅游节点的景观建设较为合理外,居民住宅区的景观建设仍留有设计空白,尤其是在与商业街区链接紧密的胡同空间,直接影响街区旅游体验质量。因此,在提升历史街区旅游体验感的背景下,五大道微景观设计可采取人文环境艺术介入策略,对胡同空间进行微景观装饰,实现街区文化在胡同空间中的延伸,弥合景观断层。结合公共艺术与花镜艺术介入策略,通过美化胡同空间,进一步丰富五大道文化历史街区的体验内容,以此提升街区体验感。

三、微景观介入五大道文化历史街区体验感提升策略

在旅游场景中,非语言化的景观内容更能吸引游客的视觉注意[19],通过艺术介入可进一步丰富景观的多元呈现。在历史街区旅游体验感提升的背景下,五大道微景观设计可采用艺术介入策略,从微景观人文赋能、活力激发、视觉丰富角度,介入花镜艺术、公共艺术、人文环境艺术,进一步提升五大道历史街区的景观内容,为游客创造高质量的体验环境。

(一)人文赋能:人文环境艺术介入微景观设计

在景观环境建设中,人文环境艺术可以平衡过渡技术化的设计[20],为游客创造具有人文关怀的体验环境。五大道文化历史街区微景观设计可结合地域历史文化,本土特色文化与人文关怀进行人文环境艺术介入。首先,通过融入地域历史文化进行微景观设计。微景观设计可通过梳理街区地域历史特征,并结合相应风格的专业园林设计手法进行设计。从微景观的整体布局规划,到铺装石材和建筑小品的选用,尽可能的还原多国风貌的特色景观,进一步提升景观设计与街区文化的契合度,与多元建筑风格相呼应,突出五大道文化历史街区的多元文化特征。其次,结合五大道文化历史街区的本土特色文化进行微景观设计。微景观可结合街区内代表传统文化的场所进行场景设计,如历史博物馆、庆王府或其他相关文化场所。在微景观主题营造、层次塑造、花盆材质选用、装饰纹理细节和整体意境表达上更加侧重突出文化场所的代表性传统文化,利用景观装饰传递场所精神,塑造人文情怀。最后,结合人文关怀进行微景观设计。微景观设计可打破传统简单铺设绿植的观念,在选题、造境手法、植栽选用等多方面进行差异化设计,通过主题化、多样化的形式呈现满足游客旅游体验的多元需求,为景观增添人文关怀。

(二)活力激发:公共艺术介入微景观设计

公共艺术介入是一种激发空间活力的策略[21],在街区活力提升背景下,五大道文化历史街区微景观设计可通过结合潮流艺术雕塑,动态装置艺术与灯光艺术装置激发街区现代活力。可通过结合潮流艺术雕塑进行故事性的微景观设计。优质的IP形象吸引大量的消费者的关注,由IP形象延伸的潮流艺术雕塑和文旅融合可迅速打造热门“打卡地”。在微景观设计中可结合潮流艺术雕塑的形象、形态和色彩进行场景化的设计,使潮流艺术雕塑与景观环境形成互动,使景观环境与艺术雕塑不再孤立,创造文化故事氛围,进一步丰富街区景观的艺术观赏性与趣味性。接下来,再通过结合动态装置艺术进行微景观设计。在微景观设计中,可根据场所需求适量打造动态微景观,以小型的动态装置作为微景观展示核心,在周边增加适配的景观绿植与花镜,利用动态的视觉引导打破静态的景观呈现,丰富景观的展示层次,进一步丰富街区景观内容。最后,结合灯光艺术装置进行微景观设计。将灯光艺术装置融入微景观设计中,利用灯光的强弱与层次,突出微景观设计中重点展示内容,并对微景观设计进行夜间景观视觉丰富,加强街区风貌。同时,还可利用不同的灯光色彩、打光方式对微景观进行进一步美化装饰,并结合夜间照明所需适当布置观赏性的灯光微景观,在满足游客夜间照明需求的同时激发五大道文化历史街区的夜间体验活力。

(三)视觉丰富:花镜艺术营造微景观设计

花镜作为园林设计中的新兴形式,在植物种类、色彩与层次上较为丰富,将“花镜”融入五大道文化历史街区微景观设计可进一步提升街区景观设计质量与满足生态建设需求[22]。在街区活力提升背景下,五大道文化历史街区微景观设计可融入花镜艺术,结合商业大型活动与公共设施进行花镜景观的创意性与体验性设计。首先,通过结合商业街区大型活动进行花镜微景观的创意性设计。五大道文化历史街区常开设文化活动与大型文化展览,微景观设计可利用本土花卉生长特性与色彩,围绕活动营造立体趣味性的景观形象,激发游客猎奇心理与观赏兴趣,打造街区活动的文化景观“热点”。如杭州热门的花镜兔子景观,由长春花搭建而成绿雕景观,在杭州亚运会与亚残运会开展期间,季节性开花属性使得“绿色兔子”变色为“粉色兔子”,吸引了游客的目光,为杭州迎来了一波热潮。其次,微景观设计还可结合公共设施进行花镜微景观的体验性设计。微景观设计可选取契合街区环境文化的假花花卉营造装饰性的四季景观公共设施,提升公共设施的观赏性与体验性,丰富街区的景观呈现形式。如五大道文化历史街区一年一度的海棠文化节中营造的粉色花卉秋千,唯美的花卉秋千不仅强化了海棠节的文化氛围,还为游客创造了高质量体验性的趣味微景观,成为了游客热衷的休息点和拍照点,同时营造了五大道海棠文化节的独有特色。

四、设计案例解析:五大道中式茶馆入口胡同" " " "微景观体验提升

半生一室茶馆位于天津市五大道和平区大理道17号,是构成五大道多元文化建筑场所中典型中式意境建筑场所。茶馆位于五大道民园广场对面,周边有张伯苓故居与訾玉甫旧居两处名人故居,地理位置较为优越。茶馆虽身处闹市,但入口处长39米、宽3.5米的狭长的居民胡同割据了茶馆与五大道整体文化氛围的联系,使得茶馆无人问津。茶馆入口胡同无景观装饰,与茶馆缺乏相关性,夜间照明不足,整体胡同空间缺乏体验内容与活力。如何通过微景观介入在满足胡同的基本使用功能同时对胡同空间进行细致提升,通过微景观更新构建茶馆文化在胡同空间内的延伸,从而建立文化相关性,激发游客的体验兴趣,以此盘活胡同空间体验活力进而弥合茶馆与五大道整体文化体验空间的断层,进一步提升五大道文化街区的旅游体验内容,成为了设计案例重点探索的目标。

当代文旅产业已实现从观光旅游到体验旅游的转型,游客更加注重个性、体验、情感和休闲化的旅游体验[23]。茶馆入口胡同微景观设计采取人文环境艺术介入、公共艺术介入和花镜艺术介入策略,通过“二十四节气”茶文化赋能墙面微景观体验情景主题、“三山一池”微景观公共艺术布局打造活力体验路线和“四季花开”虚拟花镜微景观打造个性体验内容,为游客打造个性化、体验化、情感化和休闲化的体验场所。以胡同空间的“微景观”更新盘活茶馆,以胡同空间的“微场地”更新,为五大道文化历史街区体验空间提供优质内容。

(一)人文环境艺术介入:“二十四节气”茶文化赋能墙面主题微景观体验情景主题

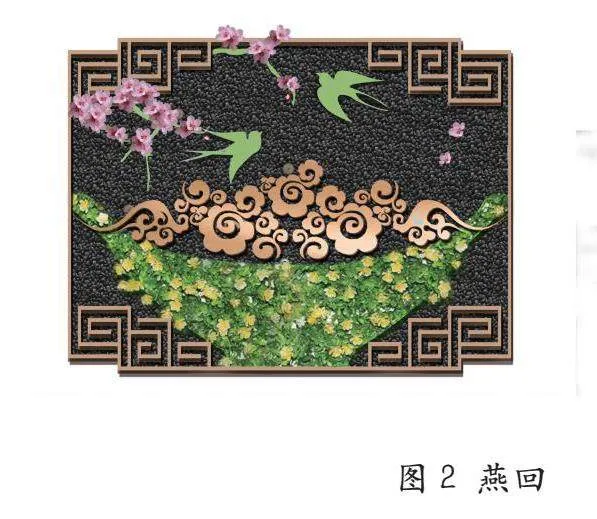

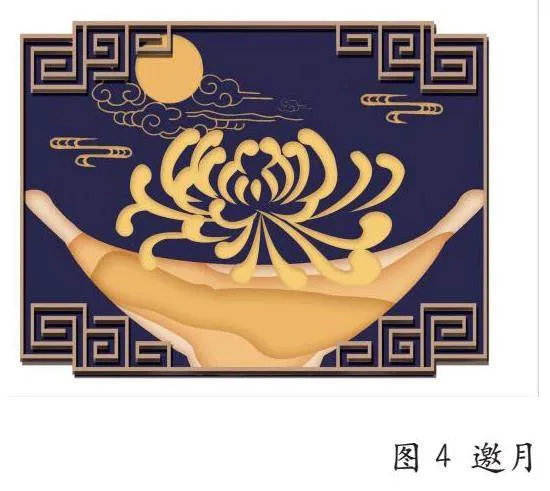

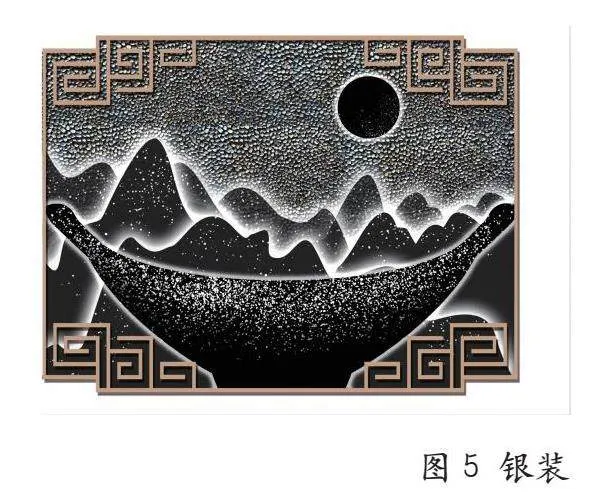

茶文化是我国优秀传统文化之一,历史悠久。茶叶生长依天地时令、四季节气变化而种类繁多,口感不一。古人云:“春茶苦,夏茶涩,要好喝,秋白露。”[24]茶馆入口胡同微景观主题设计采用茶馆茶文化元素与中国优秀传统文化二十四节气进行链接,提取四季节气茶特色与独具中国四季韵味的代表性古诗词相互结合,营造具有中国古文化韵味“茶品四季”的二十四节气茶主题墙面情景体验景观。由于胡同空间较为窄小,微景观装饰贴合墙面进行设计更新,“茶品四季”主题微景观按二十四节气分为“燕归”“清荷”“邀月”“银装”四大主题,在利用传统茶杯形象的基础上进行差异化设计,以满足游客多样化的体验需求。同时,微景观设计以中国古时的花窗元素作为边框,整体风格统一。春引“不曾相识燕归来”中“燕归来”这一意象进行联想设计,元素选取南归的小燕子、迎春花、桃花与祥云进行“燕归”主题的微景观设计,材质选取黑白鹅卵石与假花造景,为游客展现春茶的生机勃勃之韵味(如图2)。夏以“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的“清荷”为题,元素选取茶杯、荷花,同时利用木材、青花瓷、绿草等材质为游客打造炎炎夏日中较为清新的微景观内容,也寓意夏茶虽味苦但能解暑放松之意(如图3)。秋取“举头邀举杯邀明月”之意境,一盏茶杯中一朵菊花、一轮朗月在上,打造秋品茶意的古典韵味(如图4)。冬取“笙歌起,天山飞雪”之景,杯中是层层叠叠银装素裹的雪山,题为“银装”,隐喻古代文人雪水煮茶的风雅之举(如图5)。

(二)公共艺术介入:“三山一池”微景观公共艺术布局打造活力体验路线

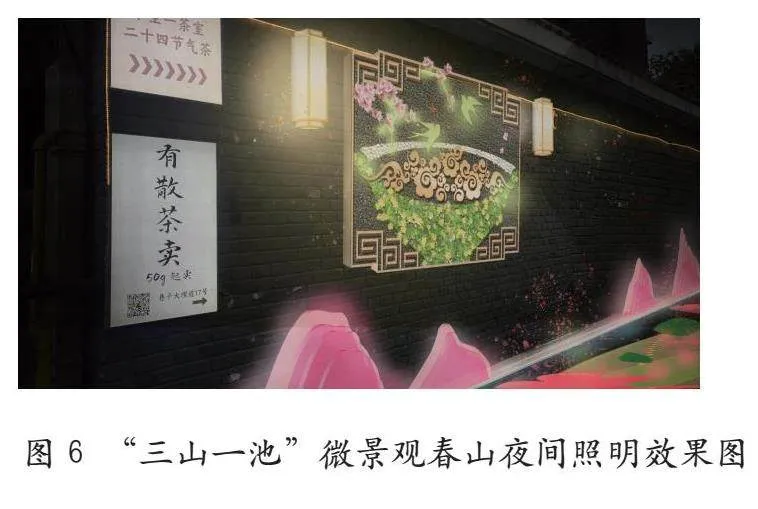

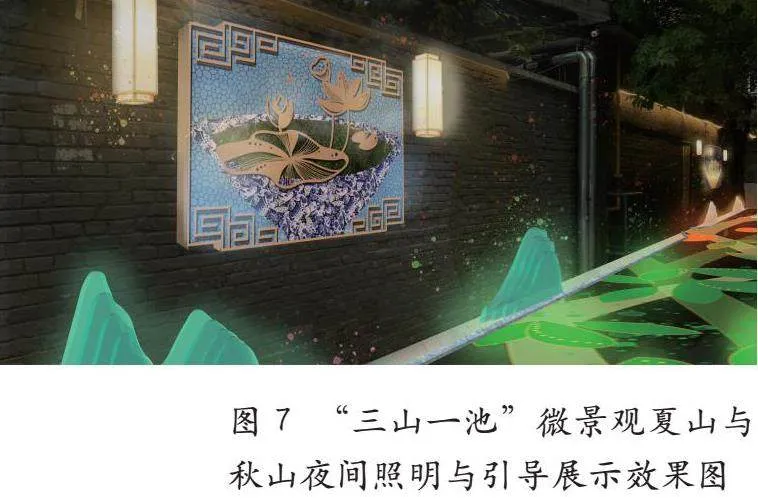

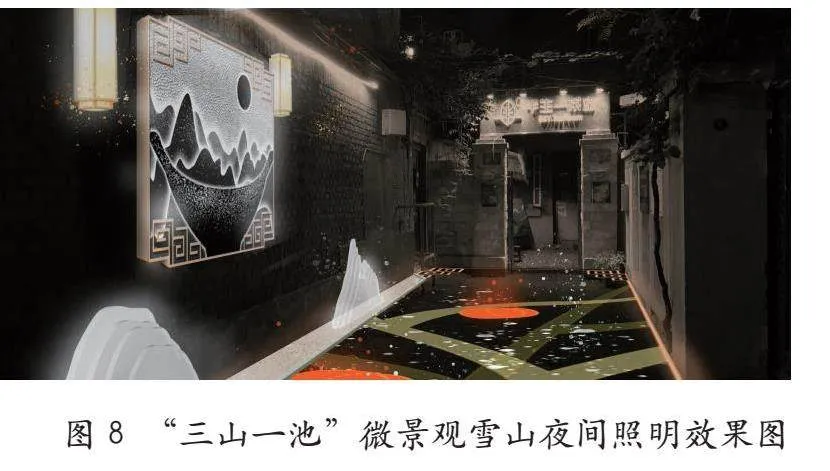

“三山一池”是中国古典园林中常见的造境元素,“三山一池”微景观打破传统的植物造境方式,通过采用白色砂石与亚克力板进行公共艺术微景观造境,利用原有胡同宽0.5米的沿墙绿化场地规划进行线性微景观布局,在保护胡同原有规划尺寸的同时进行活力激活。山体内容与色彩与墙面微景观相互呼应,形成四季主题微景观的场景化设计。“三山一池”微景观为贴合墙面“茶品四季”主题微景观,分别选取春山、夏山、秋山与雪山之景,色彩选取春桃之粉、夏荷之绿、秋叶之金、冬雪之白,通过层层叠叠的亚克力板塑造山体意境,为游客提供极具观赏性与趣味性的微景观场景,激活游客视觉体验活力。除此之外,“三山一池”微景观结合灯光艺术,通过利用亚克力板透光属性,使用打光的方式为游客塑造夜间线性照明景观,在满足游客夜间照明需求与夜间视觉路线引导功能的同时,丰富游客夜间体验内容,美化胡同空间(如图6、图7、图8)。

(三)花镜艺术介入:“四季花开”虚拟花镜微景观打造个性体验内容

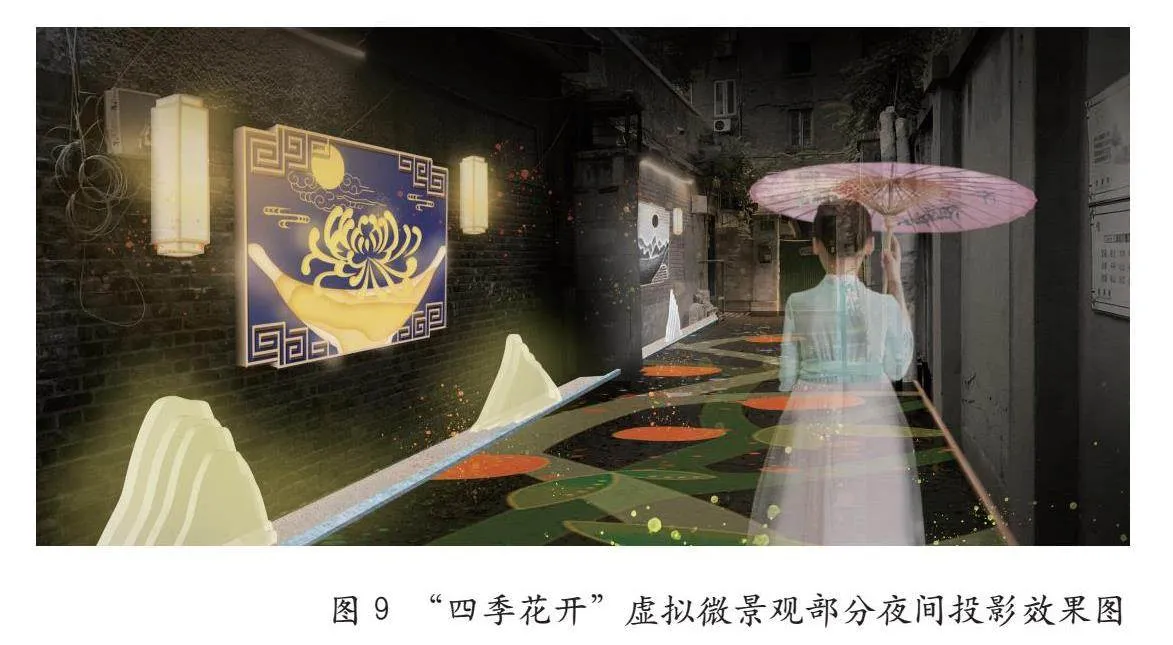

在历史文化区域打造数字游戏,建筑全息投影等可为历史景观渲染现代文化调性[25],“四季花开”虚拟花镜微景观通过突破传统花镜表现形式与内容塑造,利用虚拟灯光投影在胡同地面为游客打造夜间沉浸式个性体验内容。“四季花开”虚拟花镜突破传统花镜单一形象塑造的方式,进行系统化的整体设计。花镜边框沿用古典园林花窗边框,整体宛若一副画卷,向游客徐徐展现四季花开意向。同时,将春天盛开的桃花、夏天茂密的树叶、秋天满枝头的柿子与冬天飘零的雪花置于一棵不断生长的树上,游客通过从入口游览,便可沿着树的生长感受春夏秋冬节气变化之美。“四季花开”虚拟花镜微景观充分利用了胡同狭窄而长的空间特色,这棵虚拟的“四季花开”不断生长的树与墙面“茶品四季”主题微景观、“三山一池”公共艺术微景观相呼应,以虚实景观相结合的方式丰富游客的个性化体验内容与视觉体验层次。除此之外,“四季花开”虚拟花镜微景观在风格上突破了传统花镜较为写实的塑造形式,以现代化较受游客欢迎的简约风格进行内容创作,为游客提供具有艺术感体验性强的虚拟体验内容,为茶室入口胡同增添趣味性个性化体验微景观(如图9)。

五、结语

五大道文化历史街区以多元文化特征在天津文化旅游中独具一格,但仍面临空间同质化、文化特色缺失、街区空间失活等现象。微景观作为契合当代城市建设存量更新需求的设计策略,可对微小场所进行精细化提升,通过对场所的“微创手术”,解决场地具体问题。笔者认为在街区高质量发展与满足游客新的体验需求的背景下,五大道文化历史街区的微景观设计可结合街区的多元文化特征,布局特点以及现有转型需求,打破传统束缚不断创新。可通过艺术介入策略,结合花境艺术、公共艺术与人文环境艺术创造内容丰富的微景观设计,实现多元文化特征在景观中的延续,在满足规划要求的基础上,进一步提升街区景观环境,实现微景观设计为五大道文化历史街区体验空间的活力赋能。

参考文献

[1]方晓风.写在前面[J].装饰,2023(11):1.

[2]钱亚妍.谈塑造城市历史街区文化的“活性”——以天津五大道历史街区为例[J].现代城市研究,2012(10):20-26.

[3]夏青,许熙巍,徐萌,崔楠.天津五大道历史街区空间形态及风貌特色解析[J].天津大学学报(社会科学版),2012(2):150-155.

[4]李汭.建筑遗产保护与可持续性发展——以天津英租界地五大道规划与创意改造分析为例[J].华中建筑,2023(8):110-114.

[5]朱雪梅,杨慧萌.时间发现 空间理解——五大道历史文化街区保护与更新规划研究[J].上海城市规划,2015(2):60-65.

[6]惠晨阳.士绅化背景下的天津五大道历史街区公共空间研究[J].城市建筑,2023(8):206-209.

[7]姜亚楠,马东辉,费智涛,等.空间句法在天津市五大道历史街区中的应用[J].山西建筑,2023(14):43-46,69.

[8]郑锐洪,张妞,成阳超.天津市五大道历史街区旅游价值的整合开发[J].城市问题,2018(2):41-49.

[9]于亿,杨一帆,王子鑫.天津五大道历史文化街区开放利用情况研究[J].城市建筑,2022(8):67-69.

[10]侯晓蕾,姚莉莎.“1+N+∞”的北京老城微花园绿色微更新途径[J].园林,2022(11):4-9,42.

[11]蔡用海.花境在城市微空间景观营造中的应用探析[J].美与时代(城市版),2022(6):61-63.

[12]孔泓淼,马学良.现代生活方式对微景观文化的影响因素探究[J].包装工程,2022(S1):85-88.

[13]彭伊楠,杜亚聪,许冰燃,冯东,王芳芳.植物绿色微景观的设计与推广[J].现代农村科技,2021(5):55-56.

[14]潘全志,吴忧,阙银玲,吴小刚.浅析场所精神在乡村微景观更新设计中的应用——以晋江市乡村微景观营建活动为例[J].福建建设科技,2021(2):8-11.

[15]陈迎春,李瑞雪,潘林旭,等.微景观在室内绿化中的设计与应用[J].现代园艺,2023(1):181-183.

[16]沈洲.新时代背景下乡村微景观设计研究——以江苏北部地区为例[J].工业设计,2022(11):116-118.

[17]岳璐.植物多样性对景观吸引力的影响[J].分子植物育种,2023(20):6917-6921.

[18]危奕,赵越喆.从《恒吟集》及《恒吟续集》解读声香光三景营造[J].南方建筑,2023(6):62-67.

[19]常建霞,李君轶,张妍妍,等.语言景观对游客视觉注意的影响——基于眼动追踪实验的分析[J].旅游学刊,2023(10):119-133.

[20]赵昆伦,王田.公共艺术介入历史文化街区建设的形式与意义[J].雕塑,2017(4):44-45.

[21]龚芸.基于集体记忆建构的乡村空屋公共设施设计研究[J].包装工程,2021(16):347-353.

[22]黄熠,李祥,李永昌.中西园林造园艺术交流比较研究[J].包装与设计,2022(5):168-169.

[23]黄小刚,靳柯.我国影视文旅融合模式解析与困境突围[J].电影评介,2021(16):98-103.

[24]李建萍.中国茶文化中的“顺天应时”思想[J].古今农业,2021(4):96-102,120.

[25]白晓晴.数字文旅的空间生产与文化拓扑[J].北京社会科学,2024(2):120-128.

作者简介:

陈彦昌,天津师范大学美术与设计学院环境设计与城市艺术专业硕士研究生。

谭巍,硕士,天津师范大学美术与设计学院副教授。研究方向:空间设计研究。