摘" 要:立足于新时代非遗守正创新的发展理念,探究民间文学由语象到图像的视觉转译理论研究与创新转化发展路径。基于民间文学语象与视觉设计图像之间艺术语言的共通性与艺术思维的契合性,将民间文学的视觉转译分为直接转译与间接转译两个层次,即文化要素与审美要素的直接转译,以及思想要素与精神要素的间接转译,试图解码民间文学与视觉设计间的转译机制。民间文学的视觉图像设计是创新文学表现形式、丰富文学传播载体、助推文学活态发展的有效方法与途径,使“口传”民间文学在视觉文化时代焕发新活力、展现新形象。

关键词:民间文学类非遗;语象;图像;视觉转译;视觉设计

民间文学类非遗多以口传心授的方式传承,内容贴近民众生活、反映社会文化、蕴藏民众的审美情趣与精神追求。在新媒体时代语境下,民间文学口述的传播方式略显单一、传承日渐式微。随着文化自信、文化强国、复兴传统文化的时代课题提出,如何充分挖掘民间文学的文化价值、美学精神,丰富民间文学的表现形式,是讲好民间故事、传播民族文化、传承民族精神的核心议题。从文学语象与视觉图像的理论视角出发,探讨科学的视觉转译方法,赋能民间口传文学守正创新,融入现代社会的视觉文化情境,是对本土民间文学视觉艺术面貌的开拓,也是现代设计体现民族性、本土性的重要路径。

一、民间文学类非遗视觉转译的理据分析

民间文学类非遗是指民众在生产生活中创作与传播的语言艺术,主要包括神话、史诗、民间传说、民间故事、民间歌谣、民间叙事、谚语、谜语等[1]。扎根于特定的地域文脉、民俗审美之中,通过口述性内容或实录性文本传承后世,历经不同时代与社会环境的洗礼,呈现出泉涌古今、底蕴丰厚的文化面貌。但囿于传统形式的内在发展困境,且面临当代艺术媒介的外部环境冲击,民间文学中讲唱者的演述空间逐渐被挤压[2],接受者的视听机会也随之变少,即便在书目中有所收录整理,也难以避免被边缘化的趋势[3]。基于民间文学语象与视觉设计图像艺术语言的共通性及艺术审美思维的契合性,对传统文学形式进行视觉艺术整合,更新民间文学的呈现方式,可将民间文学中的故事情节、人物形象转化为插画、绘本等视觉形式,为受众带来更加生动、直观的艺术体验。在视觉转译中既充分尊重民间文学中文化与审美要素的艺术形象,同时兼顾文学思想与精神要素的艺术意象,使视觉设计中兼具民族性与现代性特质,是焕新民间文学艺术形象,赓续民间文学文脉精神的创造性设计路径。

(一)民间文学语象与视觉设计图像艺术语言的共通性

民间文学语象与视觉设计图像艺术语言的共通性,为文学的图像转译提供了前提和基础。文学语象是指民间文学中语言或文本所呈现的语言形象,民间文学作为一种语辞艺术,通过文学语象传达艺术信息与艺术观念。语言中呈现出来的形象以物质化的手法表现出来就形成了视觉图像[4]。语象的存在使语言的图像转译成为可能,虽然民间文学与视觉图像通过不同艺术媒介与表现手法传达艺术形象、艺术审美与艺术观念。但文学语象与视觉图像间的艺术共通性与互译性自古就有迹可循,如将口传类、文本类文学的内容以图画或图文形式展示于建筑立面,或绘制于绢面纸本,都是对文学语象较为原始的图像演绎[5]。

现今,在“图像时代”的背景下,民间文学类非遗的现实境遇与生存形式进入新的发展视域,以民间文学为题材的视觉图像设计是文学传承的新渠道,而厘清构成民间文学语象的关键要素,是文学成像的先决条件。回溯魏晋玄学家王弼在《周易例略·明象篇》中阐释有关语言与形象的逻辑联系,“言生于象,寻言以观象;象生于意,寻象以观意”,“言”是为立“象”,“象”是为明“意”[6],言、象、意建构起中国文学艺术审美的三层结构,合理地揭示了艺术语言层、形象层、意象层之间的关系[7]。将这三层结构引申至民间文学的视觉转译中,探求民间文学与视觉设计的艺术语言形象与艺术语言意象两个层面的转译,在图像中充分展示文学的语言、形象与意象。

1.民间文学与视觉设计的艺术语言形象

民间文学艺术语言形象的呈现以文本叙述故事情节,以修辞呈示美学内涵,从而构建具体的可知可感的文学形象。民间文学类非遗的艺术形象蕴含对经典文学角色、民间生活场景、地域人文风貌的真实映射,包括对地域民风民俗、节庆礼仪文化、社会生活实践的生动表现,是一方民众的现实生活与思想情感在历史进程中不断演化的记载。这些镌刻时代记忆的文学内容是当下视觉设计的活水源头,视觉设计的艺术语言形象与民间文学都有其基本的元素与结构,视觉元素与设计原则可共同构成传达视觉信息的图像。基于艺术语言形象的民间文学图像化的转译要素,包括对文学作品中人物形象、叙事情节、故事场景的视觉图像设计。

2.民间文学与视觉设计的艺术语言意象

民间文学艺术语言意象的显现是以叙事主旨传达思想观念,以语言意境传递精神情感,从而塑造生动的、引人共情共鸣的文学意象。民间文学类非遗的艺术意象蕴藏着劳动人民的人生价值理念、日常生活智慧、社会民族精神的文明积淀,包含地域传统美学、地域文化形态、地域思想观念的意识显现。例如民间文学作品中角色的优质精神品格,情节的文化美学之韵,文字的思想情感表达,以在文学故事中传达心中之言,实现寓教于乐。基于艺术语言意象的民间文学图像化的转译要素,重在把握视觉图像设计中的图像造型、表现风格、配色方案等设计形式。

(二)民间文学语象与视觉设计图像艺术思维的契合性

民间文学语象与视觉设计图像艺术思维的契合性,为文学的图像转译提供了条件与保障。英国哲学家维特根斯坦的语言图像论提出语言是世界的图像[8],语言可以被视为一种“逻辑图像”,通过语义、语境等要素构建出视觉及思想中的“语言形象”。由此引申至文学语言中,文学作为语言的艺术,是“象思维”的语言[9],这种思维将现实对象与抽象情感转化为具象化的文字,从而构建文学场景,演绎文学情节,表达文学情感,在心智中产生丰富的联想与图像。语言这种图像化的思维过程,使文学语象向视觉图像的转译与外化成为可能,如诗画、文学插图、文学影视作品等都是文学成像的结晶。

文学语象与视觉图像艺术思维的契合性与互补性在中国艺术发展史上得以显现,如苏轼提出的艺术思想“诗画一律”。诗歌语言与绘画图像的交融共生源于中国传统艺术混融性的意象思维[10]。注重以象立意,以意构境,通过对客观自然的主观观察、体验与感悟,这种递进式艺术思维活动,以表层意象引发感官的触动与情绪的波动,以深层意象激起心灵的感动与思想的振动。表层意象是显性的,艺术作品的符号媒介可以产生直观性的联想与感知;深层意象则是隐性的,基于一定的艺术形象基础,围绕一定的文化语境与审美意境,进行深层性的体会与感悟。因此,在民间文学的视觉转译过程中,须兼顾表层意象与深层意象的双重转化,使民间文学主题的视觉图像设计兼具审美性与思想性。

二、民间文学类非遗视觉转译的方法分析

通过对民间文学类非遗视觉转译的理据分析,可见民间文学与视觉图像间发展的联系性与互补性。当下民间文学的视觉转译是一种可行且有效的设计路径,且以插画、绘本等多种图像形式进行生动演绎,因此,本文立足于此类视觉设计中的文学图像转化阐明民间文学类非遗视觉转译的方法。

民间文学类非遗的视觉转译并非是对文学素材与元素的生硬搬用与机械堆砌,而是关涉对民间文学传统文化底蕴、民族美学内涵与地域人文特征的深入发掘与梳理。同时需处理民间文学与视觉设计间艺术形态转变、艺术观念有机相融的诸多复杂关系,需深入民间文学与视觉设计间视觉层面与精神层面的双重转译。因此,梳理民间文学进行视觉转译的文学语象要素与设计图像要素,探究民间文学由语象到图像的艺术媒介形式转译的具体方法。

(一)民间文学从语象到图像的视觉转译设计思路

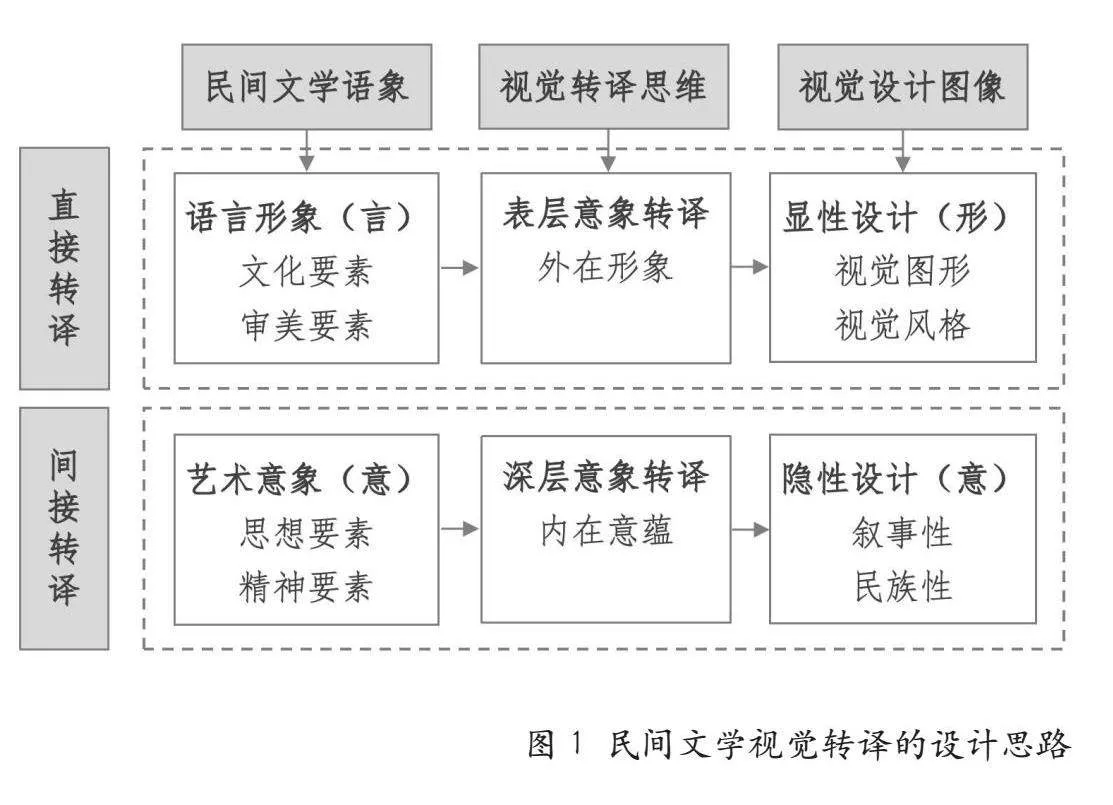

基于民间文学与视觉设计艺术语言形象、艺术语言意象的两层审美结构,将民间文学语象分为语言形象感知与艺术意象感悟两个层面。基于民间文学语象与视觉设计图像艺术思维中表层意象与深层意象的两重维度,将民间文学的视觉转译分为直接转译与间接转译两个层次,架构起民间文学视觉转译的设计思路模型(如图1)。在直接转译中,以语言形象中文化要素与审美要素为主要内容,解读文学语象中“言”的物质文化语义,是对民间文学类非遗中外在文学形象的表层意象转译,并通过视觉图像设计中的视觉图形与风格进行显性设计的表现,探讨其“形”的视觉转化方法。在间接转译中,以艺术意象中思想要素与精神要素为主要内容,解析文学语象中“意”的精神文化内涵,是对民间文学类非遗中文学内在意蕴的深层意象转译,并通过视觉图像设计叙述民间故事、展现民族精神,探究其“意”的视觉引申方式。从而构建起民间文学与视觉设计间的转译桥梁,易于民众感知、理解与记忆民间文学内容,有利于满足民众对传统民间文学的文化新期待与审美需求,同时发挥民间文学思想情感与精神根基的纽带作用。

(二)民间文学从语象到图像的直接转译

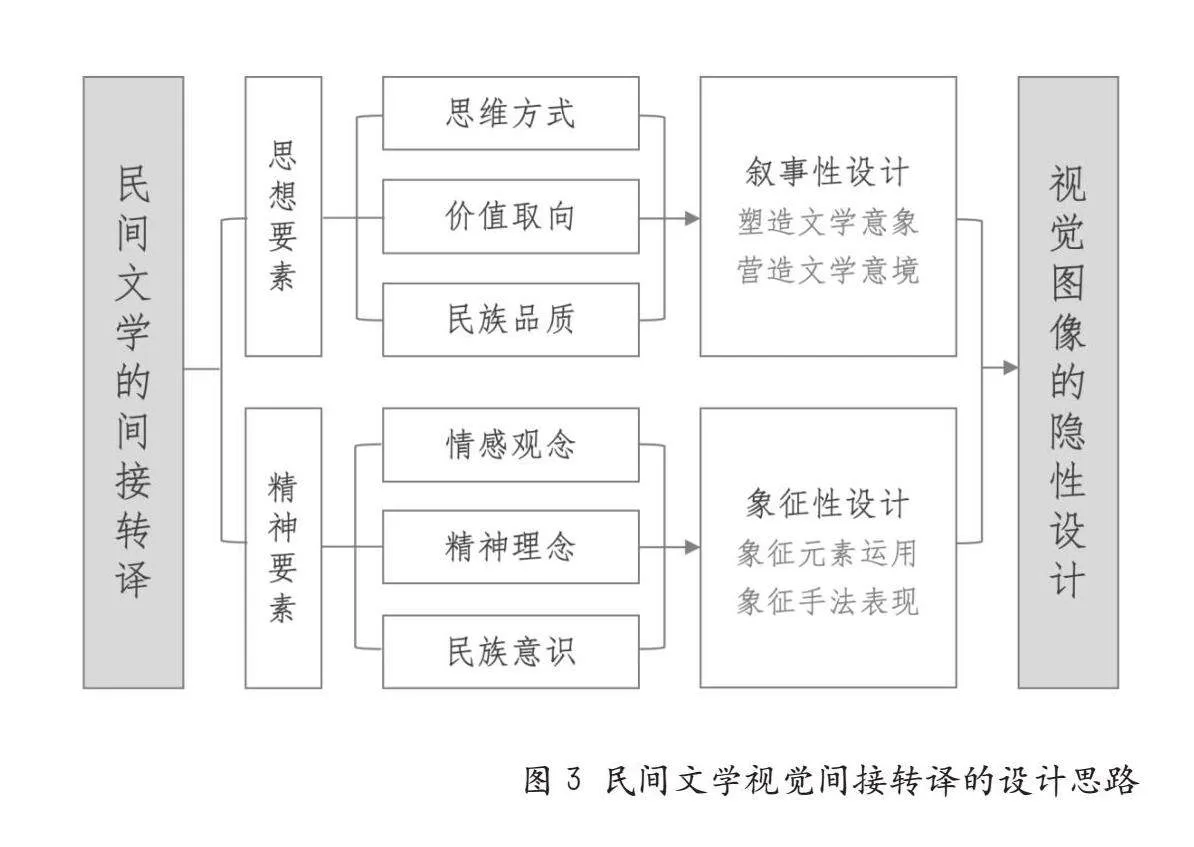

民间文学类非遗的视觉直接转译,是由视觉设计中的图像符号直观性地表现民间文学内容,是以呈现民间文学作品中的语言形象为核心内容,这一层次的转译主要包含文化要素与审美要素的显性设计(如图2)。

1.文化要素的转译

解读民间文学作品中文化要素的相关内容,将语言形象转译为视觉图形。民间文学类非遗的语言及文本内容源于特定地域民众的生活经历、社会认知、文化信仰,讲述民间生活中的见闻趣事,或是民间文化中的奇闻传说,亦或是民间劳作中的经验智慧,体裁丰富、形式多样、内容繁杂。由此,要在视觉设计中清晰明确且条理完整地转译民间文学内容,可从文学语象中呈现的经典角色形象、文本故事信息以及文学修辞手法进行设计加工与处理,在视觉图像中通过角色设计、情节设计以及创意设计中分别予以表现与转化。

(1)基于经典角色形象的角色设计

在对民间文学作品中经典角色形象进行设计时,要尊重原著形象、注重角色特征、凸显形象内核。民间文学塑造了众多经典形象,角色的性格特质、生长环境与行为方式反映了一定的历史文化相貌、传统价值观念与社会主流意识,被民众接受、认可并传颂。如民间文学中箭垛式人物形象,往往是生活在特定历史时期的突出人物,不断垒叠与扩充同类型故事,在后世文学发展中逐渐被传奇化与神化[11],使角色形象更具典型性、示范性。中国木匠楷模鲁班的人物形象就是此类形象范式,是能工巧匠的典型代表、民间智慧的集中体现,在诸多民间文学作品中被世人广为称颂。因此,可根据角色的社会身份、人格特质、地域背景等因素,进行身形体态、面部特征、服饰装扮的外在形象设计,并衍生出表情神态、姿势动态以突出角色的性格内核设定,使可视化的角色形象生动立体且富有记忆点。

(2)基于文本故事信息的情节设计

在对民间文学作品中的文本故事信息进行情节设计时,要忠于原著内容、厘清故事脉络、把握关键信息。民间文学体裁多样,涵盖多元文化内容,如有关人类起源、自然现象的民间神话;歌颂英雄传奇、民族历史的民间传说;叙述民风民俗、地域文化的民间故事;传唱生活劳作、生存智慧的民间歌谣等,既从民众的现实生活中出发,又不局限于客观情理,具备民族活力、情节生动的文学特性。因此,面对不同主旨的民间文学文本,一方面要尊重原著的故事内容与核心主题,确保视觉图像中的情节设计保持原著调性;另一方面基于文学故事脉络与情节逻辑关系,厘清主线结构与支线作用,把握冲突设定与转折发展的关键信息。通过视觉图像中的分镜设计语言,有序编排故事的章节内容,合理布局分镜间的起承转合,以构建具有流畅性、时间感、空间感的视觉图像情节。适当运用分镜的视角或景别切换,突出视觉重点信息,推进关键情节发展,以增强故事的感染力与表现力。

(3)基于文学修辞手法的创意设计

基于民间文学作品中的文学修辞手法,理解修辞语义、巧用视觉修辞、融合创意元素。刘勰曾在《文心雕龙》中论及民间文学的表现手法有比兴、夸张等[12]。“比”即比喻,“兴”即起兴,通过比兴触发物象间的联想,抒情达意;夸张即通过夸饰物象的某一特征以增强语言感染力,突出物象的本质特征。此外,民间文学还善用示现、白描、比拟等修辞手法。通过丰富的修辞可窥见口述民间文学中蕴涵着无穷的想象力与无限的语言魅力,是视觉转译中不可或缺的部分,可以通过视觉修辞予以创意设计表现。文学修辞与视觉修辞都是以符号作为表意元素,在表现手法与表达意图上有一定的共通性[13],如同构图形表现比喻、象征图形表现隐喻、对比图形表现夸张,等等。将民间文学的语言修辞转译为视觉修辞,以形达意,既能充分保留民间文学的语言意境,又能予以视觉图像趣味性与创意性。

2.审美要素的转译

解码民间文学作品中审美要素的相关内容,在视觉设计中呈现民间文学的美学内涵。民间文学具有口头性、集体性,源自民众集体创作,流传民众群体之间,反映民众生活愿景,是人民审美意识的集中体现。民间文学兼具地域性与表演性,扎根于一方水土,演绎着乡土社会生活,体现出地域风土人情,是特定地域风貌的生动再现。要使观者在视觉图像世界中置身民间文化场域,感受民间文学魅力,可从文学语象中所描绘的地域自然风貌、地域人文风貌以及地域艺术风貌进行元素的提取与应用,在视觉图像中通过场景设计、造型设计以及装饰设计分别予以表达与转化。

(1)基于地域自然风貌的场景设计

民间文学记录了民众在不同时期的社会生活场景与自然环境变迁,包括对山川河流、草木鸟兽、时令气候等具体的地域自然风貌进行写实或夸张的描绘,这些景观体现了自然的神秘感与生命力,展示了民众对自然的地方性认知与理解。以及人与自然和谐共生的民间生活智慧,是视觉图像中场景设计的自然素材来源。

场景的设计元素可以提取民间文学作品中所描绘的自然景观,或借鉴民间文学发源与传承地域的自然物象,加入地域特有的视觉元素,以增强场景的地域感与真实感,推进情节,烘托主题。场景设计要点包括视觉图像的空间感、层次感与氛围感的处理,可借用中国绘画艺术审美中的构图、透视等方法表现,如利用中国散点透视法展现自然开阔之景,通过留白构图表现虚实相生之美,等等。以中式美学的场景风格传达民间文学的地域自然风貌。

(2)基于地域人文风貌的造型设计

民间文学记载着与民众息息相关的地域人文景象与社会文化现象,是民众文化空间的集中显现。“文化空间”是非遗视域下特定地域的文化形态与样式,是由人类文化建造或文化认定的物理空间,是文化物态的空间场所,有人类行为、岁时传统及文化现象的在场[14]。具体形式有人文建筑、历史村落、庙市、歌圩等,这些物态文化共同构建了特定地域的人文风貌,是民间文学类非遗赖以生存与传承的重要场域,展示出民众的实际生活状态与社会文化形态,是视觉图像中物象造型的重要设计依据。

基于地域人文风貌的物象造型设计内容,一方面可以参照特色民居、传统街区、历史遗迹、宗教建筑、石刻壁画等静态艺术形象;另一方面可以摹绘生活劳作、传统节日、民俗庆典等动态艺术场景,以还原民间文学语象中所呈现人文风貌的时代特性、地域特征及人文特点。造型设计要点包括物象的形式美感与布局的和谐统一。形式美感要充分考虑物象的线条、色彩、比例、质感,提炼有关建筑、雕塑、生活器具、工艺制品的形式特点,运用清晰凝练、简洁规范的视觉语言,生成的有地域个性、具视觉美感的图像造型。且物象元素的经营位置主次有序、疏密有致,通过合理组织视觉画面中的各类物象,使视觉内容贴合文学语言形象,符合文化背景,给予观者沉浸式的文学体验感。

(3)基于地域艺术风格的装饰设计

民间文学利用言语词汇的具象化描述以传达民众的生活审美情趣与艺术审美取向,包括与民众衣、食、住、行、育、乐相关的造物与装饰。民众通过对自然物象与生活情境进行观察、记录并加以艺术化的提炼、夸张与修饰,构成了地域特色鲜明、民俗氛围浓厚的民间艺术样式。因此,在视觉转译过程中融入具有地域艺术风格的装饰元素,可进一步强调丰富视觉图像的民族特征与地域特色。

民间造型艺术是地域艺术风格的视觉形象载体,是视觉图像设计中装饰的灵感来源。装饰元素的选取与使用可参考民间艺术中的装饰纹样,如寓意吉祥的装饰图案、妙趣横生的合体汉字等。装饰风格的构思与设计可从民间艺术形式中汲取灵感,如骨法用笔、随类赋彩的水墨风格。简洁明快、线面结合的剪纸风格。造型质朴、寓意明朗的年画风格。形态自然、肌理丰富的布贴画风格,等等。通过视觉装饰元素赋予作品丰富的文化内涵和独特的艺术表现力,使视觉图像的民族风格更为浓厚,唤醒观者对于民间文学与传统艺术的审美向往与追求。

(三)民间文学从语象到图像的间接转译

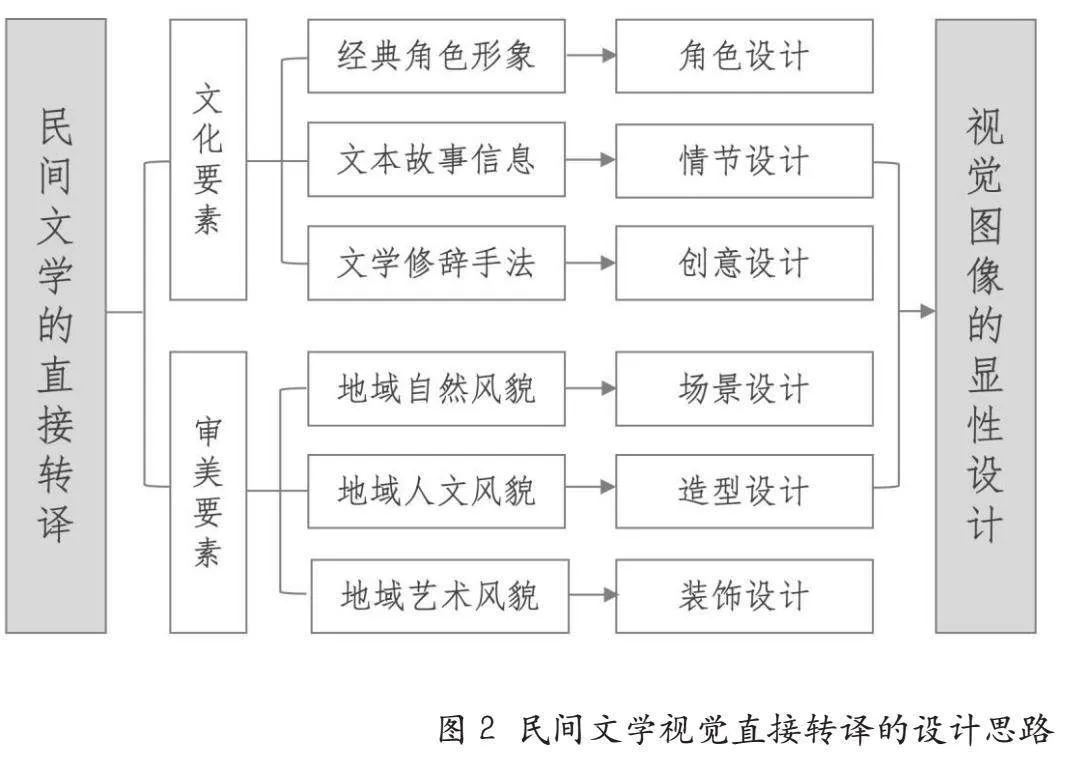

民间文学类非遗的视觉间接转译,是由视觉设计中的图像符号象征地传达民间文学内涵,是以抒写民间文学作品中的语言意象为核心主旨,这一层次的转译主要包含思想要素与精神要素的隐性设计(如图3)。

1.思想要素的转译

深入解析民间文学作品中思想要素的相关内容,通过系统性的视觉叙事手法清晰完整地传达民间文学的思想主题。民间文学的内容与主旨映射出劳动人民在历史长河中积淀的优秀民族品质,是民众思维方式、价值取向的思想语录。如天人合一、和谐共生的自然哲思,仁者爱人、讲信修睦的处世观念,美美相乐、文质彬彬的造物思维,等等。

以语言为载体的民间文学叙事,是通过对角色内心的刻画、情节发展的叙述及场域环境的描绘,从而构建文学想象空间,言说文学思想主旨,思想为叙事提供内核与灵魂,其叙事是思想的外延与载体。叙事是连接文本与视觉符号的纽带与桥梁[15],是民间文学思想要素进行视觉转译的重要途径与方法。弗兰西哥·凯塞迪指出,对于文学叙事向视觉叙事转换并不是单纯的重新编写,而是根据心理活动、思维理念、故事情节与情境内幕,对文本进行视觉重构,以此营造出更为优雅、和谐、客观的画面[16]。在视觉设计语境下,可通过思维导图系统性地梳理文本信息,一方面通过视觉叙事塑造可视化的文学主题意象,从视觉感官向观者传递文学图像信息;另一方面营造可感受的文学作品意境,引发观者思考与感悟图像信息下的思想内涵,通过厘清上述文学内容的主要信息与关系脉络,圈定视觉表现的关键词,以确保文学思想在视觉展示与传达中的原真性。

(1)塑造文学意象

文学主题意象是文学语象所呈现的艺术形象,如文学角色、虚拟物象、文化符号等,是整个民间文学作品里的关键信息载体,承载了故事中最重要的发展动向与思想表现,这些意象能够直观反映出民族思想内涵和特点。在视觉叙事中,通过提取语言描绘的具象特征如造型、色彩、肌理,以及捕捉语言描述的行为动向、内心活动等表现,为视觉形象的设定与再现提供了具体形态外观与风格审美倾向的设计线索。由此对民间文学中的此类信息要素进行视觉设计加工与处理,以点线面的形态构成、风格化的色彩方案、肌理的特征表现,同时适当夸张或突出文本中所描述的关键个性特质,形成可视化、可感知、可解读并为观者所认同的文学意象。

(2)营造文学意境

文学意境是文学语象通过构建文学场景,演绎文学情节的审美想象空间,兼具时间性与空间性。在视觉叙事中,依据时间动线对视觉叙事情节进行画面内容的分段与编排布置,使图像与文本的叙事节奏步调一致;依据空间情境对民间文学中所描述的场景与实况进行视觉再现,使图像与文本的叙事环境基调一致。借鉴文学中语言文字的风格氛围与节奏韵律,通过图像的风格调性、构图布局、层次关系来呈现。如民间文学中言语生动、节奏明快的高潮叙述部分,通过视觉图像设计中紧凑式构图法、强对比配色法、伦勃朗布光法等强调文学主体形象、创设紧张情境氛围。其中言语质朴、节奏缓慢的铺垫直叙部分,通过视觉图像设计中消失点构图法、弱对比配色法等引出文学叙事内容,引导观者进入空间悠远、轻松自由、疏放闲适的文学图像意境。

通过系统性的视觉叙事设计,遵循民间文学的叙事逻辑,突出关键形象,抓住关键情节,还原民间文学的本真形态,展示民间文学的信仰观念,以图诠释文学故事内容,阐发民间文学思想。

2.精神要素的转译

深度剖析民间文学作品中精神要素的相关内容,通过象征性的设计手法呈现民间文学的精神内核,用符合文学内涵与时代特色的视觉形象表达并铸牢民族共同体的精神意识。民间文学集中反映了特定社群的民族意识,是生活习惯、礼仪习俗、历史文化融汇而成的文化慧命与内在存养,内含情感态度导向,汇聚精神合力,是地域民众对本土文化自我认同的精神纽带。如心怀家国、忠贞不渝的爱国精神,共度时艰、同心协力的团结精神,自强不息、勤劳勇敢的奋斗精神,等等。

民间文学话语体系中民族精神内涵的表达并非以直述式的说教方式呈现,通常隐藏于语言背后的文学空间内,通过语言文字记述并传承民众在共同地域生存与发展中形成的一种集体共识。在视觉转译中可通过象征性设计间接转达这一深层次的精神内涵。将不可言说、只可意会的民间文学精神语义具象化为视觉象征符号,使人感知符号的表层形象与内在意象,同时借以视觉象征手法渲染民族情感氛围,构建民族精神图景。

(1)象征符号运用

卡西尔在《象征造型哲学》中曾阐释象征的具体概念与表现方式,在符号中,精神同时感觉到对象和符号本身,以及符号本身形成的规律,象征形式是渠道,能使主观与客观达成一致,精神通过象征形式具体表现自身[17]。据此,民间文学中精神的视觉转译可通过象征符号的运用加以表现。民间文学在发展演变中不断由集体修改、加工、创造,其语言象征意义的形成具有一定的规律性与特殊性,是特定地域内民众加以认同并予以理解的一种象征符号,这种象征符号可以是具体的角色形象。如民间文学作品《木兰辞》中替父从军、忠孝两全的巾帼英雄花木兰的人物形象,可以是关键物象或场景,如《木兰辞》中“万里赴戎机,关山度若飞”巧用夸张修辞,以表现木兰行军万里奔赴战场,不畏险阻飞一般过关隘、越山岭的场景,象征木兰骁勇善战、保卫家国的非凡气度与爱国精神。因此,要深入理解文学作品中的关键语言符号及象征寓意,依据符号在民间文化语境下的精神指向,在设计中融入符合时代性、民族性、地域性的艺术形象,生成易联想、易理解的可视化的视觉象征符号,符号兼具表形与表意功能,以确保象征语义传达渠道的畅通。

(2)象征情感表现

民间文学的情感发生机制与地域文化、乡土社群高度相关,发源于民众在劳作与生活中的情感体验与生活感悟,通过质朴鲜活的故事、歌谣、小戏等形式诉诸人文情感,包括对自然、人性、生活等方面的情感表达与探索发现。以民间文学为内容的视觉图像是将形象与情感相融生成艺术意象,一方面可用视觉图形隐喻内在情感,即在民间文学作品中选定与情感相关的语言符号与主要物象,提炼并概括具有地域性的典型形象造型,提取并结合寓意性的设色技法,凝练并融入人文性的装饰纹样,突出图形特征以呈现作品中的情感主题,唤起观者的情感联想与触动。另一方面以视觉设计手法强化情感表现,即遵照文学语言符号形式,遵循设计美学原则,选用合适的视觉表现手法,创设视觉语境,凸显象征意义,表达文学情感。如视觉图像的留白,给予观者想象空间,引导观者探索象外之意,以提升观者的参与度,激发其内心情感潜能。又如视觉图像的重复,反复出现特定象征符号,加强内容情节的连贯性并与主题呼应,加深观者对特定符号的印象,潜移默化间浸润观者心灵,引发情感共鸣、情绪共振。

三、结语

民间文学类非遗的口头性、变异性、集体性特征赋予其鲜活的生命力与丰富的表现力,记述与传承民众积淀千年的生活体验、知识观念与道德信仰。为将民间文学融入新时代的社会语境,本文基于民间文学语象与视觉设计图像间的历史渊源与艺术联系,从视觉转译角度分析民间文学在当代传承与创新的设计方法,一方面旨在丰富民间文学的视觉表现形式,拓展民间文学的生存发展空间,搭建起民间文学与现代社会的视觉桥梁,以助力民间文学文本以直观易懂的图像形式回归民众视野,在新时代焕发生机。另一方面将民间文学的文化要素、审美要素、思想要素、精神要素进行视觉转译,有机融入当代视觉设计中,以解决当下部分视觉设计缺少文化底蕴与精神内涵的关键问题,为现代视觉设计的文化性、审美性、民族性提供切实的理论参考。

参考文献:

[1]李荣启.论民间文学类非物质文化遗产的保护[J].艺术百家,2018(1):215-221.

[2]郑土有.民俗场:民间文学类非遗活态保护的核心问题[J].长江大学学报(社会科学版),2017(3):20-24.

[3]赵一鸣,姜晓微.民间传说视觉化传承与创新性应用研究[J].设计,2022(15):86-88.

[4]陆涛.从语象到图像——论文学图像化的审美逻辑[J].江西社会科学,2013(2):73-78.

[5]刘巍.文学的图像接受及其意义之流转[J].文学评论,2013(3):123-131.

[6]刘宗棠.“言,意,象”新论——“言意之辩”与符号学[J].贵阳师专学报(社会科学版),1993(4):30-40.

[7]郑重.“言象意”美学理念与海报设计的融合探究[J].纺织报告,2023(9):65-67.

[8]维特根斯坦.逻辑哲学论[M].贺绍甲,译.北京:商务印书馆,1996.

[9]赵宪章.“文学图像论”之可能与不可能[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2012(5):20-28,1.

[10]徐子涵.中国传统审美体验与艺术创造思维——基于“观”“味”“悟”三种审美体验的思考[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2020(5):148-161,164.

[11]李小玲.中国民间文学中的“箭垛式人物”“武圣”关羽研究[J].民族文学研究,2012(6):63-68.

[12]郑依.《文心雕龙》中的民间文学思想研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2013.

[13]郭庆.文学修辞在平面广告中的运用[D].南京:南京林业大学,2009.

[14]向云驹.非物质文化遗产学博士课程录[M].北京:中华书局,2013:84.

[15]李晓梅.动态、隐喻与升维——视觉传达中的叙事设计[J].装饰,2021(9):29-33.

[16]赵宪章.语图符号的实指和虚指:文学与图像关系新论[J].文学评论,2012(2):88-98.

[17]居阅时,瞿明安.中国象征文化[M].上海:上海人民出版社,2001.

作者简介:

苏琴,硕士,马鞍山学院讲师。研究方向:视觉传达设计。

夏倩,硕士,马鞍山学院讲师。研究方向:视觉传达设计。

毕钰阳,硕士,马鞍山学院讲师。研究方向:视觉传达设计。