摘 要:水—能—碳足迹作为社会经济发展中的资源环境关键要素,共同影响着物流产业的可持续发展。本文利用改进后的耦合度及耦合协调度模型,对比分析物流产业与整体产业的水—能—碳足迹耦合结果,对2002—2022年中国物流产业水—能—碳足迹组合间的耦合状态阶段性变化进行分析。结果表明,随着技术进步和政策支持,物流产业在绿色转型过程中实现了显著优化,水—能—碳三维足迹耦合协调水平逐步提升,成为推动行业高质量发展的关键路径。

关键词:物流产业;水—能—碳;耦合协调度;耦合度模型;供应链;产业融合;协同发展

中图分类号:F205;F062.9 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)03(a)--04

1 引言

随着物流产业的迅速发展,当下已成为一个整合运输、仓储、包装及服务为一体的复合型产业,带动产业活动区域内经济的流动[1]。2022年,我国物流总额达347.6万亿元人民币,较2011年增长3.7%,物流产业已成为推进经济发展的重要产业之一。水、能、碳作为社会经济生态环境发展中的关键要素,其所面临的严峻形势已成为当前全球治理的重大挑战[2]。近几年,全国各级政府都在大力倡导企业的绿色转型,物流产业也在积极响应国家号召,采取各种方法来节约资源,减少排放对环境的污染。《“十四五”现代物流发展规划》中提出,将推动物流提质增效降本作为“十四五”时期现代物流发展的重要任务,把推动物流业发展作为改善产业发展和投资环境的重要抓手,深入推进物流领域节能减排,进而推动区域经济增长[3]。因此,“水—能—碳”三维足迹的耦合研究对推动物流产业绿色可持续发展具有重要意义。

马国亮等(2024)[4]以甘肃省陇南市为例,构建了陇南市经济-社会-物流产业耦合协调度指标体系;王红等(2022)[5]测算了中原城市群的物流产业与经济发展各自的发展水平及耦合协调度,又进一步采用地理加权回归模型实证分析了两业耦合协调的主要驱动因素;郭子雪等(2022)[6]以京津冀作为研究对象,构建物流产业与区域经济的耦合协调发展水平评价模型,对京津冀物流产业与区域经济的耦合协调发展水平进行实证研究;杨扬等(2023)[7]利用耦合协调度模型评析云南省低碳物流和区域经济发展现状,并分析影响双方协调发展的因素;王保干等(2023)[8]研究分地区与分部门间的水—能—碳耦合关系。

综上所述,水—能—碳足迹关联研究已取得丰硕成果,然而大多数文献只聚焦于“水—能”“能-碳”“水—碳”两要素之间耦合关系,少有针对“水—能—碳”系统关联进行分析。就物流产业而言,大多数学者从物流产业与经济发展的耦合角度展开讨论,少有探究物流产业水—能—碳足迹之间的耦合协调发展情况。本文聚焦中国物流产业水—能—碳三维足迹,运用改进耦合度和耦合协调度模型,对比整体产业探究2002—2022年中国物流产业分时期水—能、水—碳、能-碳及水—能—碳足迹耦合水平的时间演化趋势,对物流产业三维足迹的耦合协调发展具有现实意义,以期推动物流产业绿色可持续发展。

2 数据测算及研究模型建构

2.1 足迹测算

2.1.1 投入产出表介绍及修正

为解决经典Leontief投入产出模型对多产业资源动态联动无法进行有效解析等问题,学者提出WCE、WLS两种方法。WCE法借助双参数信息权重矩阵元素,保障了各数据矩阵系数波动平稳性,且根据不同情况设置更新公式,有效减少了信息损失度;WLS法根据数据矩阵系数变化设置不同权重,以更好地确保系数平稳性和数据精准度。WLS和WCE函数均是基于距离的测算,可将两者进行联合,综合构建修正WLS-WCE模型[9],以保证流量精度和系数矩阵的稳定性。

2.1.2 全足迹投入产出测算模型构建

(1)直接消耗系数

直接消耗系数即为行业每生产一单位的产品或服务所直接消耗的资源量,也表示直接足迹强度。计算公式如式(1)。

式(1)中:xij表示产业部门,i为产业部门j提供的生产服务,Xj为产业部门j的总产出。

(2)全消耗系数

式(2)中:Q设置为区域生态足迹消耗系数的对角矩阵,矩阵元素qi=Qi/Xi,其中Qi分别为i产业部门的水资源消耗量Wi、能源消耗量Ei、碳排放量Ci、水—能消耗量Whi、能—水消耗量Ehi和碳-水消耗量Chi。

(3)全足迹投入产出测算模型

本文基于经典投入产出模型,利用WLC函数进行年份更新,设计全足迹投入产出测算模型CTF(Input-output calculation model of total footprint),公式如下:

式(3)中:T为产业部门全足迹矩阵,Y进一步修正为投入产出表的最终使用需求对角矩阵。

2.2 耦合模型

耦合模型通常被用于评价事物间的协调发展水平。大多数学者构建的耦合模型存在耦合度分布不均匀,导致协调发展度过于依赖综合评价指数的问题。对此,王淑佳(2021)[10]提出耦合修正模型,以京津冀生态与经济系统耦合模型为例进行验证,证实修正后的耦合度模型、耦合协调度模型具有较好的效度。

2.2.1 传统耦合度和耦合协调度模型

本文利用耦合度表示产业“水—能—碳”系统之间相互作用关系的强弱,故耦合度模型可采用公式如下:

式(4)(5)中:Uwi、Uei、Uci分别对应第i次产业水能碳产业部门的标准化效率指标,Ci表示第i次产业部门的耦合度,Ci[0,1]。

引入耦合协调度模型,更全面、更准确地评估系统之间的相互作用和协调发展程度,即:

其(6)~(8)中:D是“水—能—碳”足迹之间的耦合协调度,Ti反映了“水—能—碳”关系的综合发展指数,α、β、δ分别为水、能、碳子系统的权重。

2.2.2 改进耦合度模型和耦合协调度模型

将水能碳子系统综合评价值带入耦合度模型,发现传统C值偏向于1,使得D值更多依赖于T值,即子系统本身的发展程度,削弱了系统协同水平的作用,进而难以实现耦合协调度本身的价值和意义。为增加C值的区分度,克服传统模型偏向1的问题,设计出将C值尽可能分散于[0,1]的模型,以此结合研究的水—能—碳组合,设置改进后的耦合度模型:

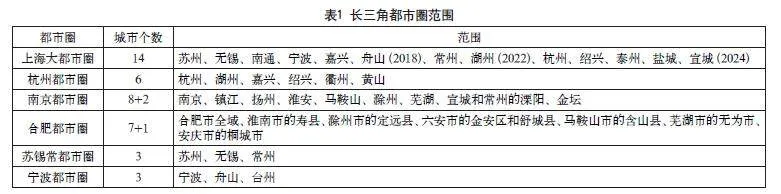

本文利用传统和改进耦合度及耦合协调度模型进行测算,通过比较两者之间的差异,使运算结果更具可靠性。耦合度和耦合协调度分类划分标准如表1、表2所示。

3 结果与分析

3.1 物流产业三维足迹组合间耦合分布

将水—能—碳三维足迹分别代入传统和改进后的耦合度模型,得到2002—2022年物流产业水—能、水—碳、能—碳及水—能—碳足迹耦合分布(图1)。

基于传统模型测算得出2002—2022年物流产业水—能、水—碳、能—碳及水—能—碳足迹耦合度分布区间为[0.7482-1]、[0.7295-1]、[0.9754-1]、[0.7919-1],均处于高水平耦合和良性共振耦合状态,难以实现有效区分。由图1可知,改进模型测算得出耦合度分别分布于[0.3551-1]、[0.3318-0.9862]、[0.9869-1]、[0.9877-1],出现显著的耦合区间分布差异,对比结果证实了改进模型的优越性。

水—能、水—碳、能-碳及水—能—碳足迹耦合度分布总体波动上升,在2004—2005年呈下降趋势,此阶段中国物流产业的绿色技术发展尚处于起步阶段,整体节能减排的技术水平较低。当时,物流产业的绿色技术和资源优化利用能力有限,企业缺乏有效的管理工具和技术支持来平衡水、能源和碳排放的关系,导致耦合度在这一时间段内回落。资源使用不均衡、管理粗放等问题尤为突出,限制了耦合度的提升。“十三五”期间(2016—2020年)我国物流产业推出一系列政策措施,推动了物流基础设施的建设、技术创新和绿色发展,物流产业进入加速发展阶段,2018—2019年达到峰值,反映出物流产业在绿色可持续发展中的显著进展。然而受新冠疫情影响,物流需求出现剧烈波动,全球供应链中断,运输效率下降,使得耦合度在2019—2020年有所回落。

3.2 整体与物流产业三维足迹耦合结果对比分析

为了进一步探讨整体和物流产业水—能—碳三维足迹组合间的耦合阶段性演化趋势,本文分别计算得出2002—2011年与2012—2022年两阶段直接、间接、全足迹耦合协调度,分时期直接、间接、全足迹耦合协调度结果(表3)。

第一阶段,整体产业和物流产业足迹耦合协调度均值分别为0.4731、0.6141,方差分别为0.0020、0.0140,整体处于中度失调衰退和初等协调发展区间;第二阶段分别为0.8097、0.8489,方差分别为0.0009、0.0005,整体处于良好协调发展区间。第一阶段的整体产业和物流产业虽然在协调水平上有所差异,但都面临着明显的挑战,尤其是物流产业的表现优于整体产业时,波动较大。而在第二阶段,两者的耦合协调度均显著提升,物流产业更是在绿色技术和优化措施的推动下取得显著进步。

物流产业第一阶段直接水—能足迹、直接水—碳足迹耦合协调水平低于整体产业耦合协调水平,物流产业的低水平耦合反映出其在资源管理和节能减排方面仍面临较大挑战;第二阶段直接能-碳足迹耦合协调水平低于整体产业耦合协调水平,表明物流产业在能源使用与碳排放的协调管理方面仍存在一定改进空间。就整体产业而言,水—能—碳系统耦合协调度由中度失调衰退、轻度失调发展区间提升至中等协调、良好协调发展区间。就物流产业而言,第一阶段到第二阶段,物流产业各组合足迹的耦合协调度都有显著提升,尤其是直接水—能足迹、直接水—碳足迹耦合协调度由第一阶段的0.399、0.397增长为第二阶段的0.817、0.809,由中度失调衰退区间提升至良好协调发展区间,这种跨越式的提升表明物流产业在这两个关键足迹管理方面取得了显著进展;全水—能足迹、全水—碳足迹、直接水—能—碳足迹耦合协调度由第一阶段的0.596、0.588、0.531增长为第二阶段的0.853、0.855、0.844,由轻度失调发展区间提升至良好协调发展区间,这一系列数据的提升进一步表明,物流产业在水、能、碳足迹的管理上已经实现了显著优化;其他水—能—碳足迹组合间耦合协调度均由初等、中等协调发展区间提升至良好协调发展区间。直接能-碳足迹在第二阶段各项足迹的耦合协调水平整体有所提升,耦合协调度为0.861,处于良好协调发展区间,但与其他足迹相比略有不足。

整体来看,第一阶段物流产业耦合协调度略高于整体产业,但其波动较大,且在直接水—能和直接水—碳足迹上的协调水平较低。通过改进模型和优化措施,第二阶段物流产业取得显著进步,多个耦合协调水平提升至良好协调发展区间,且其耦合协调度均值略高于整体产业,表明物流产业在水—能—碳足迹管理方面实现了显著的优化与提升。然而,虽然第二阶段物流产业在资源管理上做出了很大努力,但能源结构的调整相对复杂,特别是在传统的高碳能源的物流产业中仍占据较大比例,导致能-碳足迹耦合协调度相对较低。这也表明能源使用与碳排放的协调管理仍有改进空间,通过进一步引入绿色技术、优化能源结构,物流产业有望在未来实现更加高效的水—能—碳足迹管理,达到更高水平的耦合协调性。

4 研究结论与建议

4.1 研究结论

本文以中国物流产业为研究对象,构建2002—2022年中国物流产业水—能—碳足迹组合间的耦合模型,对比分析物流产业与整体产业水—能—碳足迹组合耦合度及耦合协调度时间演化情况。得出以下结论:

(1)在耦合度层面上,物流产业呈现波动上升趋势。物流产业初期在技术应用和管理水平上较为滞后。随着行业的转型升级和技术进步,物流产业后期实现了显著提升,耦合度逐步接近甚至超越整体产业。

(2)在耦合协调度层面上,物流产业初期表现出较低的协调水平。后期多项耦合协调度指标达到良好协调的发展区间,并且整体均值略高于整体产业。

(3)物流产业在能-碳足迹的耦合协调上仍有较大提升空间,物流产业将在未来实现更高水平的绿色可持续发展,并成为推动国家经济高质量发展的关键力量。

4.2 研究建议

4.2.1 推动绿色技术创新与应用

政府应鼓励企业采用节能减排技术,尤其是在运输、仓储和包装等环节,推广使用电动和氢能等清洁能源运输工具;通过优化运输路线和仓储布局,提高能源利用效率,降低碳排放;推动数字化和智能化技术的应用,利用大数据和人工智能优化物流网络,减少不必要的能源消耗,全面提升物流产业的绿色发展水平。

4.2.2 加强政策引导与物流行业协同发展

政府应制定更加明确的政策框架,通过设立碳排放交易机制、能源效率标准和绿色补贴等措施,引导企业相应减少水、能、碳足迹;政策应鼓励跨行业技术合作,通过技术共享、资源整合和政策引导建立物流产业与制造业、农业等其他产业的合作平台。

4.2.3 推进绿色供应链管理与合作

物流企业应与供应链上下游的合作伙伴密切协作,建立绿色供应链联盟,推动全链条的节能减排。在供应链的每个环节实施严格的环保标准,从源头减少水、能、碳足迹。同时,推广绿色采购政策,优先选择环保标准高的供应商,推动供应链整体的绿色转型,实现更高水平的耦合。

参考文献

钱文杰,陆敬筠.物流行业绿色发展与经济发展耦合协调度分析[J].物流科技,2024,47(3):83-87.

张敏.资源型区域产业部门“能-水—碳”耦合[D].大同: 山西大学,2020.

吴晗.长江经济带物流业对经济增长与生态环境协调发展耦合作用研究[J].技术与市场,2024,31(5):141-149.

马国亮,马晓翠,杨芳,等.区域经济-社会-物流产业耦合协调度研究: 以甘肃省陇南市为例[J].物流科技,2024,47(13):85-90.

王红.中原城市群物流产业与经济发展耦合协调的时空格局与驱动因素[J].商业经济研究,2022(23):158-162.

郭子雪,曹秀萌.低碳视角下物流产业与区域经济耦合协调发展: 以京津冀为例[J].河北农业大学学报(社会科学版),2022, 24(2):16-24.

杨扬,李燕.低碳物流与区域经济耦合协调研究: 以云南省为例[J].生态经济,2023,39(6):86-92+142.

王保干,肖佳慧.长江经济带省际贸易隐含水—能—碳耦合关系研究[J].水利经济,2023,41(1):47-54+61+104-105.

杨传明.新旧常态中国产业全碳足迹复杂网络比较[J].自然资源学报,2020,35(2):313-328.

王淑佳,孔伟,任亮,等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(3):793-810.