摘 要:统筹推进新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同发展意义重大。本文基于2012-2022年省级面板数据,实证研究了新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同集聚的影响效果及作用路径。研究发现:(1)新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同集聚具有显著促进作用,经内生性和稳健性检验后结论依然成立;(2)异质性分析显示,不同类型的新型基础设施建设对制造业和生产性服务业两业协同集聚均有显著的正向促进作用,且东部地区的新型基础设施建设相比其他区域促进制造业和生产性服务业协同集聚的效果更加明显;(3)在机制路径上,新型基础设施建设会受到社会消费环境、科技创新环境的影响,进一步赋能制造业和生产性服务业协同集聚;(4)在空间效应上,新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同集聚存在显著正向的空间溢出效应。基于此,政府应加强整体谋划与顶层设计,因时制宜,持续推进新型基础设施建设,为释放经济新动能、促进经济高质量发展提供坚实支撑。

关键词:新型基础设施建设;制造业和生产性服务业协同集聚;空间效应;社会消费环境;科技创新环境

中图分类号:F719 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)05(a)--05

1 引言

党的二十大报告提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成,构建现代化基础设施体系”,这是对现代化基础设施建设的前瞻谋划、长远布局。相较传统基础设施,新基础设施建设注重信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施的应用,为数字转型、智能升级、融合创新等内容提供基础性、公共性的物质工程设施,是打造新经济增长引擎的有效手段。近年来,伴随数字技术和产业变革的发展,制造业和服务业深度融合发展是当前提升制造业企业核心竞争力、助力经济高质量发展的重点任务。新型基础设施作为新一轮科技革命和产业变革的产物,能够打破物理空间的限制,促进知识扩散和技术创新,为产业转型发展注入源源不断的创新动力,成为加快新质生产力形成的重要载体,引领制造业和生产性服务业协同发展。当前,我国产业布局中急需支撑引领高质量发展的新动力,新型基础设施建设成为促进产业转型发展的有力支撑。本文基于新基础设施建快速布局的现实,探究其推动制造业和生产性服务业协同发展的路径。

与本文相关的现有研究主要分为两支。第一支研究是聚焦基础设施的经济效益和社会效益。基础设施建设作为政府投资性支出的重要内容,大多数学者肯定了基础设施投资对经济增长的拉动作用(刘生龙和胡鞍钢,2010;张克中和陶东杰,2016),特别是传统基础设施向新型基础设施的转变使得效果更为明显,其带来的要素流动性提升在经济发展水平较高及市场化程度较高地区效果突出(史梦昱和沈坤荣,2023)。潘雅茹和龙理敏(2024)指出,传统和新型基础设施建设二者融合有助于促进双循环协调发展,资源配置和产业升级在其中发挥着重要的传导机制。随着新型基础设施的快速发展,数字经济新业态新模式迅速催生,强有力地推动了经济高质量发展(郭朝先和方澳,2023)。李光绍(2023)指出,新基建投资能通过需求扩大提升经济质量,政府行为起到调节作用。程云洁和王佩佩(2023)指出,在促进区域协调发展过程中,新型基础设施所发挥的“时空压缩”效应,尤其是对数据要素效应更加明显,进一步强化了不同区域之间的经济联系与合作,加快了要素资源在中心区域和外围区域之间流动,显著提升了产业集聚水平。张彧(2024)则指出,数字新基建水平的提升能够增强绿色技术进步对低碳经济转型的赋能效应。另一项研究集中于产业协同集聚的影响效果分析。制造业与生产性服务业的逐渐集聚与融合发展所形成的产业集聚效应对经济高质量发展至关重要(豆建民和刘叶,2016;鲍金红和李印,2024)。郭星原(2020)指出,生产性服务业集聚有助于实现生产资料整合和工业再生产,能够带动区域技术升级。孟望生和邵芳琴(2021)发现,生产性服务业与制造业的集聚对绿色经济增长效率具有抑制作用,仅有高端生产性服务业与劳动、技术要素密集类型制造业的集聚对绿色经济增长效率具有促进作用。杨巧和陈虹(2021)进一步细化研究,表明产业协同集聚显著提升了城市经济增长质量,相对于低端生产性服务业和制造业协同集聚,高端生产性服务业和制造业协同集聚对城市经济增长质量的提升作用更大。

综上所述,现有文献关于新型基础设施与产业协同集聚的研究为本文提供了有益借鉴。与已有文献相比,本文的边际贡献在于:第一,扩展了新型基础设施的研究视角,考察新型基础设施建设对制造业和生产性服务业两业协同集聚的影响效果,丰富了新型基础设施与产业协同集聚的研究成果。第二,深入探讨了新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的影响路径,从消费升级、技术创新视角,进一步加深对制造业和生产性服务业两业融合的理解。第三,详细研究了新型基础设施建设的异质性效果,且从空间视角分析新型基础设施的空间溢出效应,进而为政策投资性支出助力产业空间布局、推动经济高质量发展提供一定参考。

2 理论分析与研究假设

新型基础设施作为新技术、新要素、新业态、新模式的载体,为实现经济稳增长提供设施支撑。一方面,新型基础设施建设为产业协同发展提供了基础设施架构,促进产业协同之间的生产资源合理调配,形成基于新型基础设施发展驱动的产业研发、设计、生产、营销、供应链管理和服务体系,为制造业和生产性服务业协同发展提供技术支撑(汤吉军等,2024)。另一方面,新型基础设施建设通过转变要素资源配置的方式,有助于资源要素在市场上的流通,实现了跨部门、跨行业的数据共享和技术溢出,形成信息知识交互效应,使资源从低效率地区向高效率地区集聚,破解区域间竞争带来的割裂现象和要素流动受限问题,为制造业和生产性服务业协同集聚创造了良好的环境。

新型基础设施建设会结合社会消费环境、科技创新环境进一步赋能制造业和生产性服务业协同集聚。第一,在消费升级下,新型基础设施建设会促使制造业和生产性服务业向更高技术含量、更高附加值的方向发展,从而推动产业协同集聚。随着线上交易和跨境电商交易的发展,消费者在选择消费产品的方式和类型上发生巨大变化,更加注重品质、多样性和个性化的需求,这为社会营造了良好的消费环境。消费升级通过刺激消费、扩大内需,直接拉动制造业和生产性服务业的增长,形成良好的经济内循环,推动产业协同集聚发展。第二,新型基础设施建设有助于提高制造业和生产性服务业生产效率,助力形成产业协同集聚效应。政府科技创新环境的改善能够降低企业成本,营造良好的氛围,帮助企业从供给端减少人力资本投入和研发投入,提升要素生产率(贺正楚等,2024),加速制造业与生产性服务业的升级和转型,推动产业协同集聚效应形成。政府对科技创新的投入可以促进知识共享,推进产业链上下游企业之间的技术交流,进而有助于创新知识的积累、整合与转化,推动行业间关键共性技术与行业内专业化技术的创新突破,加速制造业和生产性服务业之间的协同发展(张艾莉和孙新宇,2023)。

基于此,提出以下假设:

假说H1:新型基础设施建设会促进制造业与生产性服务业协同集聚。

假设H2:新型基础设施建设会通过改善社会消费环境、科技创新环境,进而促进制造业与生产性服务业协同集聚。

3 研究设计

3.1 模型设定

基于理论分析,为有效评估新型基础设施建设对制造业与生产性服务业协同集聚的影响,本文采用双向固定效应面板模型进行实证研究,模型构建如下:

Coaggit=β0+β1Pscoreit+β2Xit+μi+νt+εit(1)

其中,i代表省份,t代表年份。Coaggit表示第i省份在第t年的制造业和生产性服务业协同集聚程度,Pscoreit表示第i省份在第t年的新型基础设施建设水平,Xit表示控制变量集合,μ代表个体固定效应,v代表时间固定效应,ε代表扰动项。

3.2 变量定义

3.2.1 被解释变量

本文被解释变量为制造业和生产性服务业协同集聚,参考顾乃华(2010)的方法,生产性服务业由“信息传输、计算机服务和软件业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业”等六个行业组成。具体公式如下:

其中,Magg与Psagg分别为制造业产业集聚水平和生产性服务业产业集聚水平,其中j表示产业,Xj表示某地区j产业的就业人员;Yj表示各个省份j产业的就业人数,X和Y表示所有产业某地区和全国的就业人数。式(2)中Coagg为制造业与生产性服务业协同集聚,该指标数值越大,表示制造业和生产性服务业的协同集聚程度越高。

3.2.2 解释变量

本文核心解释变量为新型基础设施建设,结合新型基础设施的内涵界定,参考汤吉军等(2024)的方法,从信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面,运用熵值法测算新型基础设施建设的发展水平。

3.2.3 控制变量

本文选取以下控制变量:税收能力采用税收收入占GDP的比重衡量。城镇化水平采用城镇人口占年末总人口的比重来衡量。财政自给度采用一般预算支出占一般预算收入的比重衡量。人力资本水平采用高等学校在校学生数的对数衡量。

3.3 数据来源

本文选取2012—2022年30个省份为研究样本,数据来源于EPS全球数据统计分析平台数据库、历年《中国统计年鉴》和各省份国民经济和社会经济发展报告。西藏地区数据缺失较多,因此将其剔除。

4 实证分析

4.1 基准回归

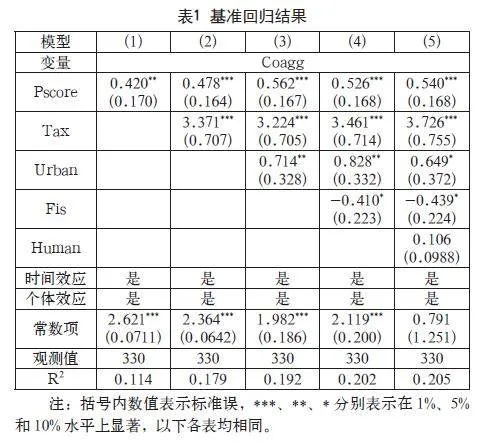

本文采用双向固定效应模型,检验新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同集聚的影响效果,通过逐步添加变量的方式进行结果汇报。表1为新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的基准回归结果。列(1)为未添加控制变量的结果,发现新型基础设施建设的系数显著为正,表明新型基础设施建设对于产业协同集聚的提高具有显著促进作用。在添加控制变量后,列(5)显示新型基础设施建设的系数仍然在1%的显著性水平上显著为正,表明新基建水平的提高会促进制造业和生产性服务业协同集聚的提升。新基建融合了互联网技术,为制造业与生产性服务业之间的信息交流提供了便捷途径,降低了企业之间的信息成本,有助于提升产业协同协作效率,促进制造业和生产性服务业协同发展。由此验证了假设H1成立。

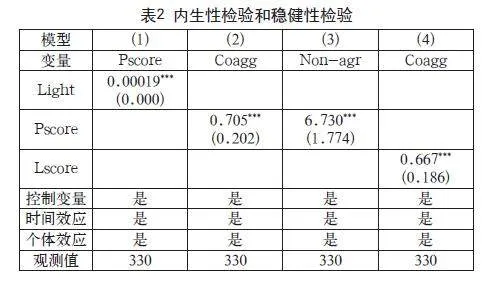

4.2 内生性检验

为保证本文研究结果的可靠性,避免可能出现内生性问题,本文进行内生性检验,选择城市道路照明灯(Light)作为新型基础设施建设的工具变量。城市照明灯作为政府市政工程的一部分,该指标的高低反映了政府对完善现代化产业体系的重视程度,侧面反映了新型基础设施建设的发展程度。表2的内生性检验和稳健性结果显示,列(1)为工具变量和新型基础设施建设的一阶段回归结果,发现两者之间为显著正向关系,肯定了两者之间的相关性。列(2)显示工具变量对制造业和生产性服务业协同集聚的影响在1%水平下显著为正,与基准回归结果保持一致,证明了其有效性。

4.3 稳健性检验

4.3.1 更换被解释变量的稳健性

本文采取替换被解释变量的方法进一步检验,将产业协同集聚度的衡量指标替换为第二产业与第三产业增加值占GDP的比重。表2列(3)的替换被解释变量的结果分析表明,新基建对于二三产业占GDP的回归系数显著为正,这表明新基建的不断发展和质量提高有助于二三产业的发展,从而推动产业协同发展,证明了结果的稳健性。

4.3.2 更换解释变量的稳健性

为了进一步验证结果的稳健性,本文选取核心解释变量的滞后一期进行替换。据表2列(4)回归结果显示,滞后新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚在1%水平上显著为正,与基准回归保持一致,证明了结果的稳健性。

4.4 异质性分析

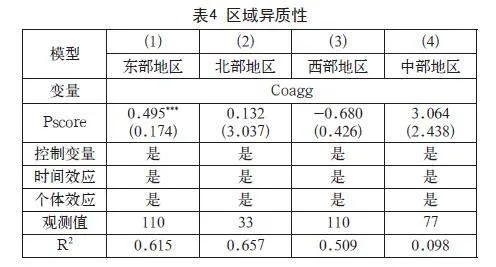

4.4.1 新型基础设施异质性

本文将新型基础设施分为信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三类,对制造业和生产性服务业分别进行回归,探究新型基础设施异质性的影响效果。结果如表3所示:列(1)、列(2)和列(3)的回归结果表明,信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三类对协同集聚的贡献系数显著为正,其中信息基础设施作用效果最明显。

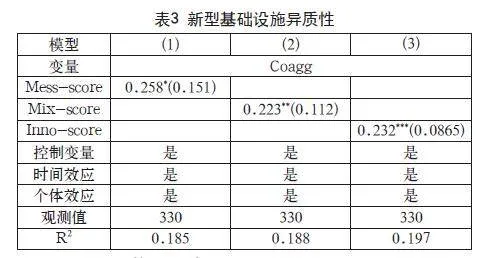

4.4.2 区域的异质性

表4所示为区域异质性结果,显示东部地区的新型基础设施建设系数在1%的显著性水平上为正,东部地区、西部地区和中部地区不显著,且西部地区为负向效果。结果表明,新型基础设施建设的发展对于制造业和生产性服务业协同发展的促进作用在东部地区的影响最强。东部地区是我国经济相对发达区域,经济实力相较其他地区更强,尤其是服务业水平更高,相比其他地区以第二产业为主的产业结构,东部地区生产性服务业与制造业融合的难度较低,融合水平更高。

5 拓展性分析

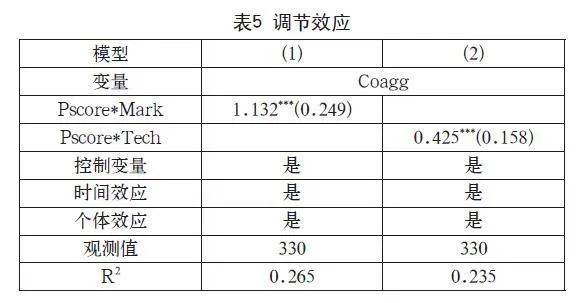

5.1 新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的机制分析

本文从社会消费环境和科技创新环境两个维度,检验新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚机制的效果。其中社会消费环境(Mark)采用社会消费品零售额的对数衡量,科技创新环境(Tech)采用政府对科学技术支出取对数衡量。表5汇报了新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的机制分析结果。列(1)汇报了社会消费环境与新型基础设施建设的交互项对产业协同集聚的结果,该交互项系数在1%水平上显著为正。随着社会消费环境的改变,消费者对高质量、多样化产品和服务的需求增加,倒逼企业推动技术进步和产品升级,以满足消费者需求的多样化,促使企业调整生产结构,转向更加满足消费者需求的高附加值产业,为产业协同集聚提供了更多可能性。列(2)汇报了政府科技创新与新型基础设施建设的交互项对产业协同集聚的结果,系数在5%水平上显著为正,表明政府对科技创新投入的重视有助于产业结构调整和转型升级,使产业向高端化、智能化、绿色化方向发展,促进产业链的延伸和拓展,助力产业间的协同配置,推动生产性服务业向制造业需求的匹配发展,进而助力新型基础设施建设形成产业协同集聚效应。

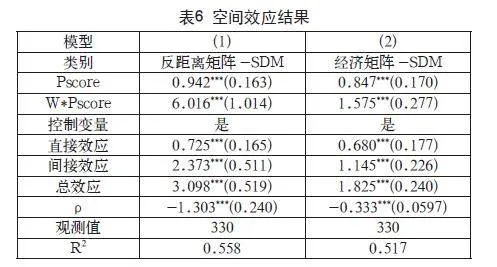

5.2 新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的空间效应

新型基础设施建设作为连接区域经济活动的桥梁,存在空间相关性。在构建空间计量模型前,本文采用全局莫兰指数进行空间自相关检验,空间自相关检验基本上均通过了空间相关性检验且显著为正,即存在空间效应。表6为新型基础设施建设与制造业和生产性服务业协同集聚的空间效应结果。由列(1)和列(2)可知,在反距离矩阵和经济矩阵下,新型基础设施建设在1%水平上显著为正,表明本地新型基础设施建设发展水平对于本地产业协同集聚的提高具有显著的正向促进作用。新型基础设施建设的间接效应在1%水平上显著为正,表明本地新型基础设施建设发展水平的不断提高对于周边地区的产业协同集聚水平提高具有正向促进作用,这在一定程度上说明新型基础设施建设具有显著的空间效应,这表明新型基础设施建设能够打破空间限制,促进生产要素在邻近区域的流动,提高不同地区间的资源配置效率,推动产业协同集聚效应提升。

6 研究结论及政策建议

本文基于2012—2022年30个省份的面板数据,实证研究了新型基础设施建设对制造业和生产性服务业协同集聚的影响效果。研究表明:新型基础设施建设对于制造业和生产性服务业协同集聚具有显著促进作用,经稳健性检验后结论依然成立;在异质性效应上,不同类型的新型基础设施均有助于两业协同集聚发展;东部地区的新型基础设施建设相比其他区域促进效果更加明显;在调节效应上,社会消费水平及技术创新在形成产业协同集聚的过程中发挥着正向的调节作用,有助于推动两业协同集聚发展;在空间效应上,新型基础设施建设对两业协同集聚存在显著正向的空间溢出效应。

根据以上研究结果,得出以下启示:

第一,政府应加强整体谋划与顶层设计,因时制宜持续推进新型基础设施建设。做好新基建设施发展阶段性规划,加大对新基建设施发展的投资,完善相关政策体系,为制造业和生产性服务业的协同发展提供政策支持和保障。要根据新型基础设施项目类型制定不同的投资建设引导政策,对于商业较好、收益清晰的项目,采用基础研发支持、信息对接、评估评级的方式引导其健康发展;而对于民生需求迫切的公益类项目,政府应适当加大财政支持力度。第二,营造良好的社会消费与技术创新氛围,因势利导推进产业协同发展。充分发挥消费对制造业和生产性服务业两业融合发展的作用,运用大数据和人工智能技术,定期对消费者行为数据进行深度市场调研分析,挖掘潜在的市场机会和消费者需求,为制造业和生产性服务业提供精准的市场信息。第三,根据地区资源禀赋与产业基础,因地制宜明确区域产业发展定位。优化新基建空间布局,通过科学合理的规划,确保新型基础设施项目能够覆盖重点产业区域,满足地区产业发展的需求。鼓励东部地区积极探索使用新技术、新模式,提升新型基础设施项目的运营效率和管理水平,为产业布局提供更好的支撑。同时,发挥中部地区“联通东西”的区位优势,统筹规划建设新基建全国布局的重要节点,借助产业基础、成本等方面的优势,助力经济高质量发展。

参考文献

鲍金红,李印.产业协同集聚与经济高质量发展: 基于高新制造业与生产性服务业的实证分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2024,44(4):179-187+223.

程云洁,王佩佩.数字新基建对区域经济协调发展的影响研究[J].技术经济与管理研究,2023(7):109-114.

豆建民,刘叶.生产性服务业与制造业协同集聚是否能促进经济增长: 基于中国285个地级市的面板数据[J].现代财经(天津财经大学学报),2016,36(4):92-102.

顾乃华.生产性服务业对工业获利能力的影响和渠道: 基于城市面板数据和SFA模型的实证研究[J].中国工业经济,2010(5):48-58.

郭朝先,方澳.新基建赋能实体经济高质量发展的生成逻辑与优先策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2023,44(6):46-58.

郭星原.我国生产性服务业集聚对区域技术进步的影响: 基于空间经济学视角[J].商业经济研究,2020(24):189-192.

贺正楚,李玉洁,吴艳.产业协同集聚、技术创新与制造业产业链韧性[J].科学学研究,2024,42(3):515-527,

李光绍.新基建投资、需求扩大对经济质量提升的作用机制[J].商业经济研究,2023(11):184-187.

刘生龙,胡鞍钢.交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J].中国工业经济,2010(4):14-23.

孟望生,邵芳琴.产业协同集聚对绿色经济增长效率的影响: 基于生产性服务业与制造业之间要素层面协同集聚的实证分析[J].南京财经大学学报,2021(4):75-85.

潘雅茹,罗良文.基础设施投资对经济高质量发展的影响: 作用机制与异质性研究[J].改革,2020(6):100-113.

史梦昱,沈坤荣.交通基础设施建设与地区资源配置: 基于城市道路指数的研究[J].现代经济探讨,2023(4):26-40.

汤吉军,史锐,陈俊龙.新基建与产业链供应链现代化耦合协调度测度、时空分布及影响因素研究[J].经济问题探索,2024 (5):57-70.

杨巧,陈虹.产业协同集聚对经济增长质量影响的实证[J].统计与决策,2021,37(19):98-102.

张艾莉,孙新宇.产业协同集聚、工业机器人应用与技术创新[J].中国科技论坛,2023(8):51-61.

张克中,陶东杰.交通基础设施的经济分布效应: 来自高铁开通的证据[J].经济学动态,2016(6):62-73.

张彧.数字新基建、绿色技术进步与低碳经济转型[J].经济经纬,2024,41(1):57-69.