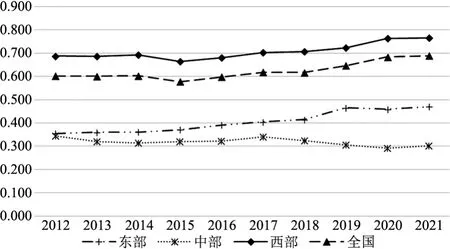

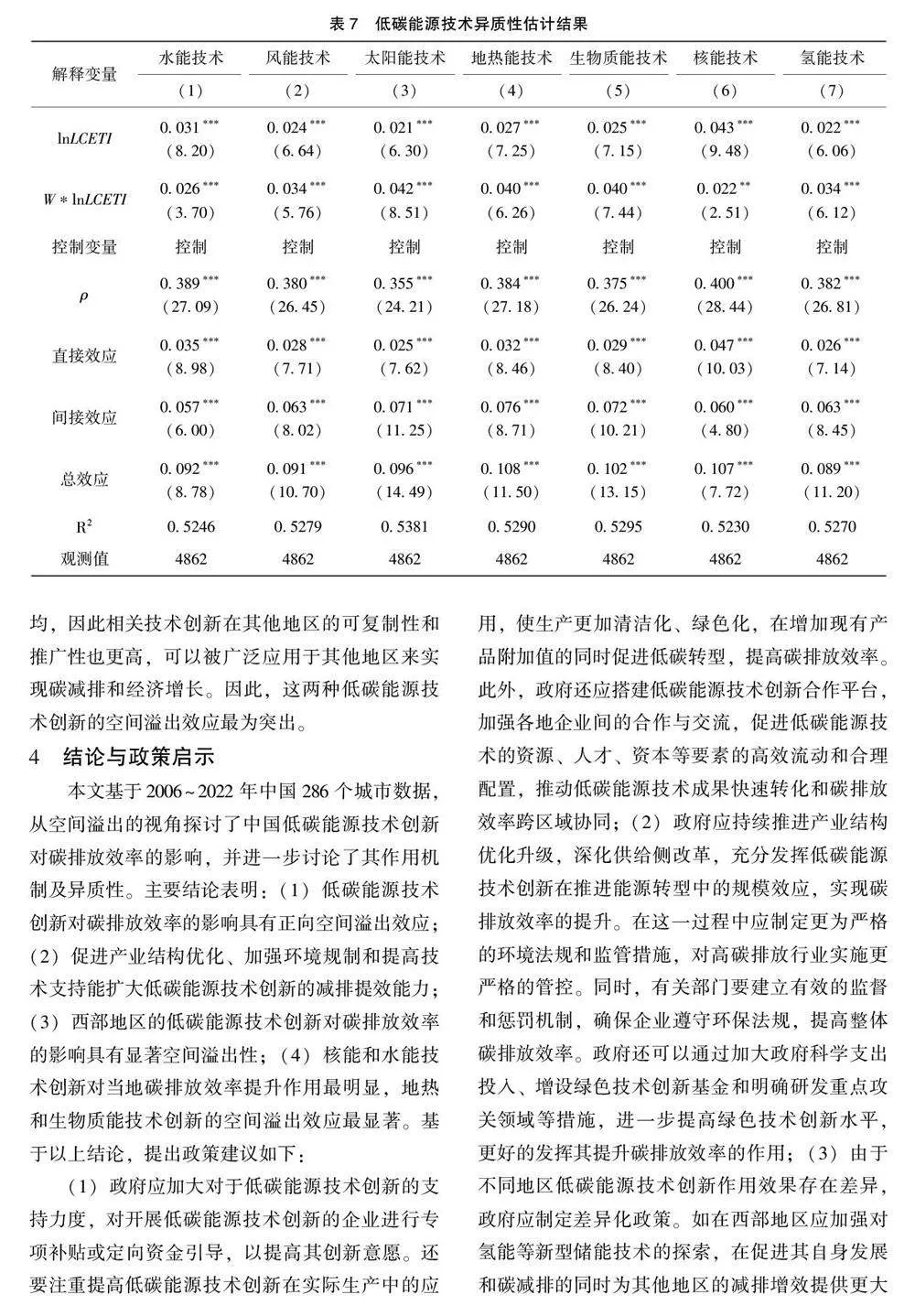

〔摘 要〕在气候变化背景下, 中国作为最大的碳排放国, 亟需提高碳排放效率助力实现碳达峰目标。低碳能源技术创新被认为是应对气候变化的关键手段, 具有减排和提率的双重潜力。为此, 本文基于2006~2022 年我国286 个城市的数据, 从空间溢出的视角探讨了中国低碳能源技术创新对碳排放效率的影响, 并进一步讨论了其作用机制及异质性。主要结论表明: 低碳能源技术创新对碳排放效率的影响具有正向空间溢出效应; 促进产业结构优化、加强环境规制和提高科技支持能扩大低碳能源技术创新的减排提效能力; 西部地区的低碳能源技术创新对碳排放效率的影响具有显着空间溢出性; 核能和水能技术创新对当地碳排放效率提升作用最明显, 地热能和生物质能技术创新的空间溢出效应最显着。

〔关键词〕低碳能源技术创新 碳排放效率 空间溢出效应 机制检验 产业结构优化 环境规制 科技支持 异质性分析

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.08.002

〔中图分类号〕F426.2; F205 〔文献标识码〕A

引 言

在全球变暖和极端天气事件日益增多的背景下, 气候变化给全球经济增长和人类福祉造成了前所未有的挑战。为缓解全球变暖趋势, 各国政府采取了一系列减碳政策, 力求将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃以内[1] 。中国作为全球最大碳排放国家, 减排压力尤为严峻, 如何在保持经济稳定增长的同时有效降低碳排放, 在2030 年前实现碳达峰目标成为中国亟待解决的问题。为此, 中国政府实施了一系列有效措施, 通过发布指导性政策, 致力于提升碳排放效率及挖掘减排潜力。“十四五” 规划中, 中国政府制定了单位国内生产总值二氧化碳排放5 年累计降低18%的约束性目标。此举不仅促进了经济增长与环境保护的紧密结合, 还体现了减排与提效并重的发展理念。2022 年生态环境部等七部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》更加注重协同发展, 旨在通过协同整合资源、形成更加紧密的减排联动, 提高碳排放效率。鉴于此, 探讨提升碳排放效率的策略不仅是推动低碳转型的关键, 亦是满足政策目标的切实需求。

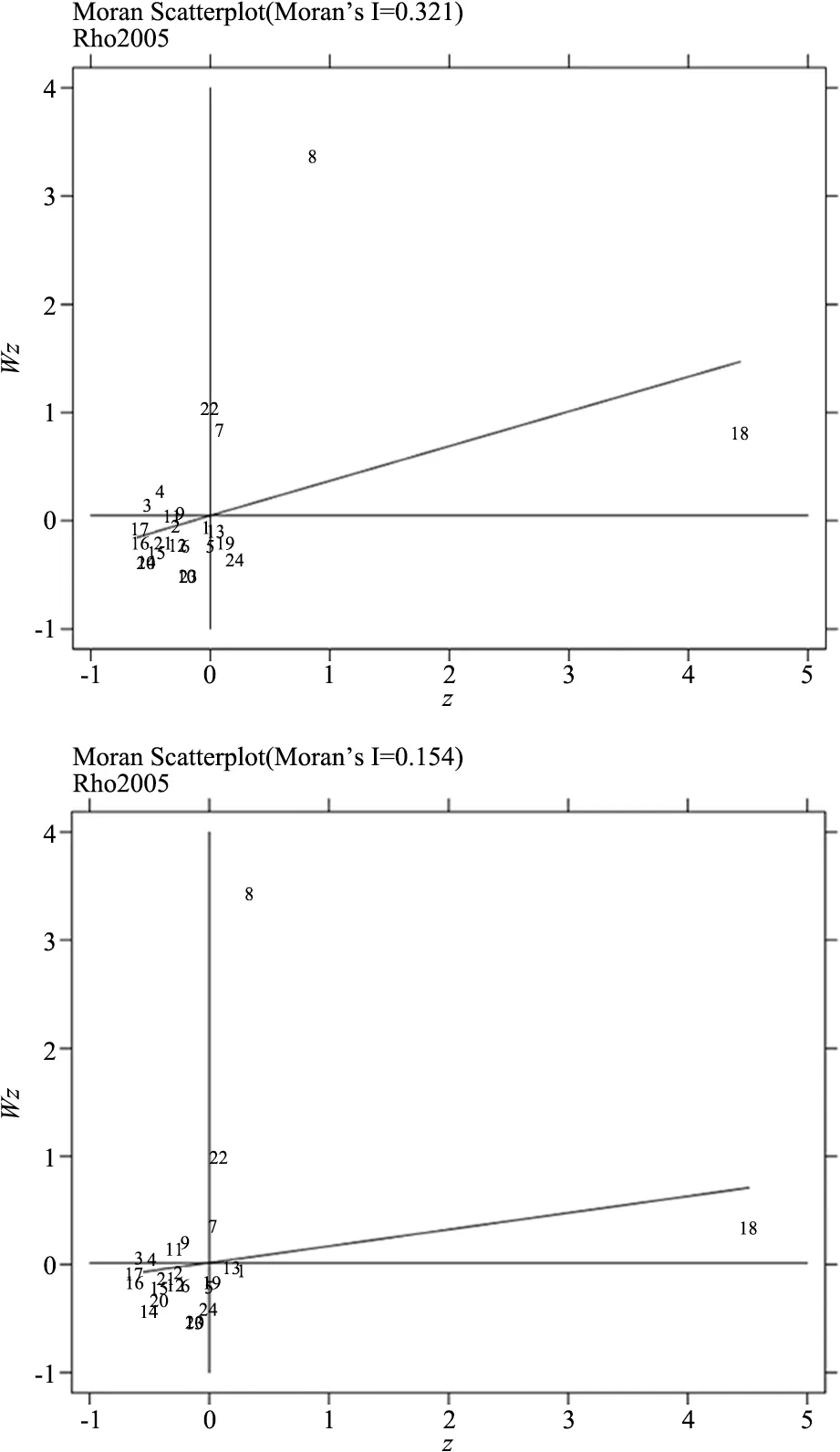

推动能源转型并提高科技创新水平是促进碳排放效率提高的主要驱动力[2,3] 。从这个角度来看, 低碳能源技术创新扮演着至关重要的角色。它是指通过引入新的科技和方法, 在能源产生和使用过程中降低温室气体排放, 推动环保和可持续发展的技术进步[4] 。低碳能源技术创新为应对气候变化、实现经济社会发展、提升环境质量等多重目标提供了支持和动力, 也具有改善碳排放效率的潜力。低碳能源技术创新能够降低低碳能源的成本, 加速传统能源的替代, 改善能源结构并提升碳排放效率[5] ; 同时, 低碳能源技术创新具有空间溢出效应, 通过知识溢出和经验分享, 可以在周边地区应用和推广[6] 。这种传播方式有助于形成跨地区的碳减排合作网络, 促进区域间碳排放效率的协同提升。然而, 一些研究指出, 低碳能源技术创新在技术发展初期可能对碳排放效率产生负面影响[7,8] 。这恰好符合当前中国氢能、海洋能和地热能等低碳能源技术创新的发展阶段。因此, 有必要进一步明确中国低碳能源技术创新的发展情况并深入探究其对碳排放效率的实质性影响, 从而更有效地引导未来的政策和创新方向。

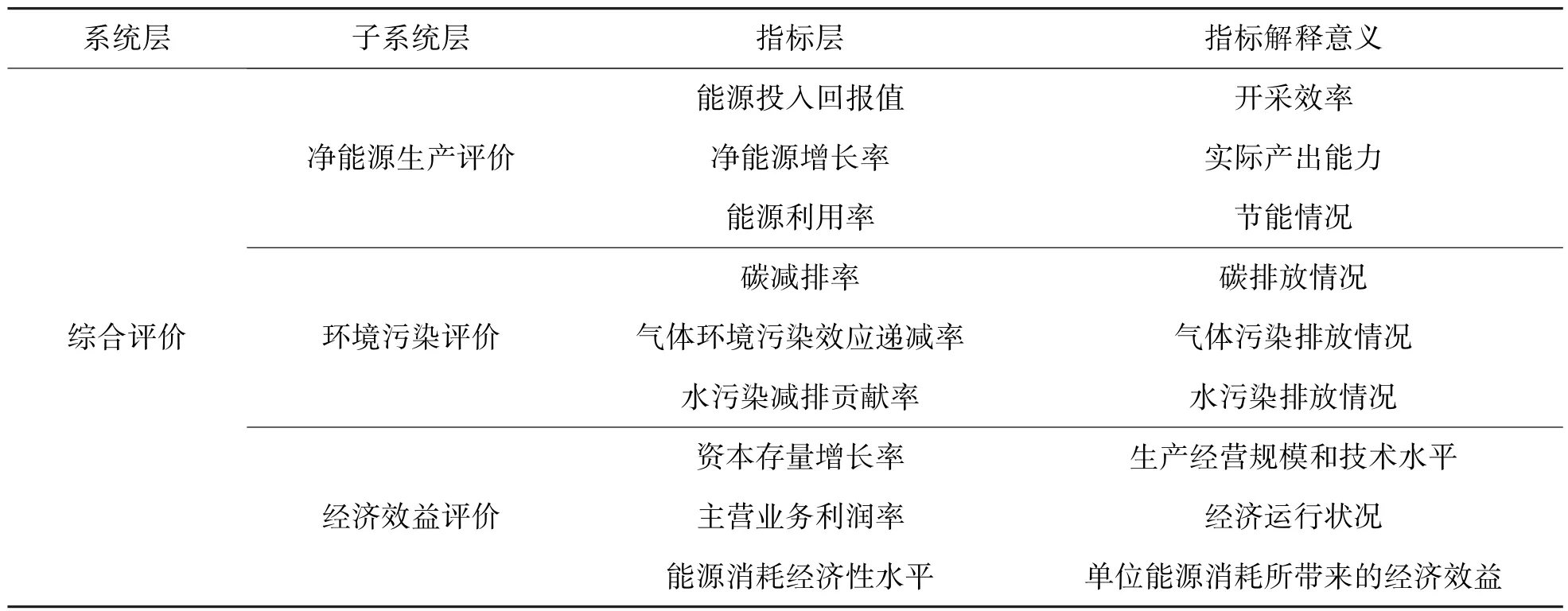

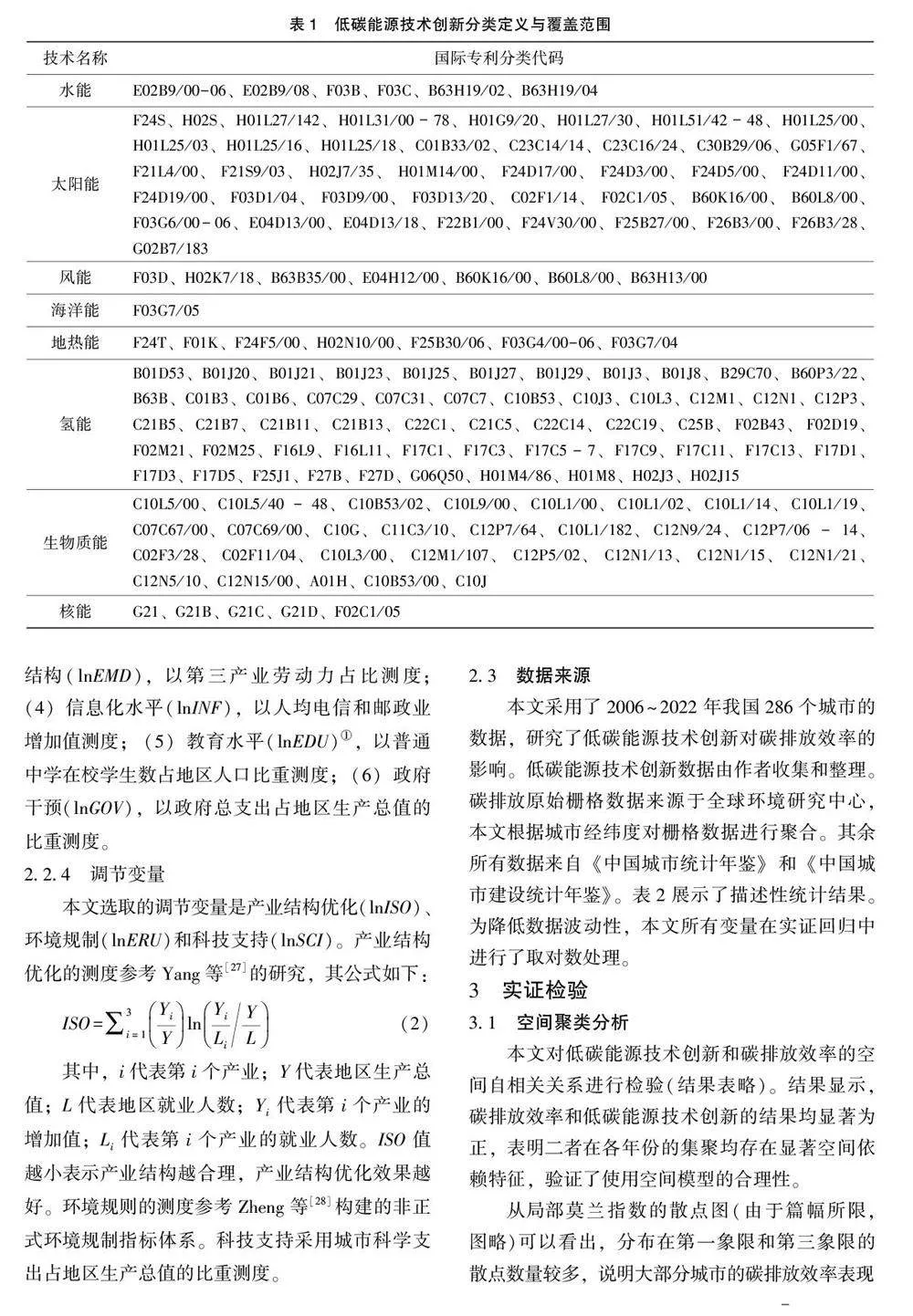

目前已有很多学者关注低碳能源技术创新, 但现有研究对于低碳能源的范围仍存在较大差异。如很多学者基于世界知识产权组织(WIPO)公布的绿色专利清单, 从绿色技术创新的角度讨论低碳能源创新[9-12] 。但绿色创新的覆盖范围较为广泛, 不只包括低碳能源相关技术创新, 还大量涉及环境保护技术、废弃物管理技术等。因此, 用绿色技术创新来代指低碳能源技术创新过于宽泛。还有很多学者测度了可再生能源技术创新指数。这些研究对于可再生能源的定义也存在一定差异, 大部分研究认为可再生能源包括水能、风能、太阳能、地热能、海洋能和生物质能[13,14] 。但随着新型能源的崛起, 核能和氢能等低碳能源正在快速发展, 而现有研究未能将这两种能源充分纳入可再生能源的范畴。因此, 可再生能源技术创新的涵盖范围存在一定的遗漏, 需要扩展其内涵以包括更多类型的低碳能源。此外, 已有许多学者研究了技术创新对于碳排放的影响, 但对碳排放效率的关注程度仍相对较低。在仅有的一些研究中,杨浩昌等[15] 采用2006~2020 年中国30 个省(区、市)的数据研究了绿色技术创新对碳排放效率的影响, 结果表明绿色技术创新总体上能够促进碳排放效率提升, 但部分类型的绿色技术创新对碳排放效率的影响存在明显的回弹效应。Dong 等[16]基于2006~2018 年中国30 个省(区、市)数据研究可再生能源发展对碳排放效率的影响, 发现可再生能源发展会先抑制后提升碳排放效率。然而, 上述研究仅考虑了技术创新对碳排放效率的直接影响, 却忽略了潜在的知识溢出和空间效应, 相关研究仍存在较大空白。

基于此, 本文通过2006~2022 年我国286 个城市的数据, 从空间溢出的视角探讨中国低碳能源技术创新对碳排放效率的影响, 并进一步讨论其作用机制及异质性。本文基于能源视角量化了低碳能源技术创新, 在实际能源发展的实践基础上扩展了现有低碳能源技术的范围, 为更全面地评估中国低碳能源技术创新的发展状况提供了数据支持; 本文创新性的研究了低碳能源技术创新对碳排放效率的空间影响, 在一定程度上填补了现有研究的空白, 为政府制定提高碳排放效率的针对性政策奠定理论基础; 本文还分析了产业结构优化、环境规制和科技支持三方面的外在冲击影响, 为政府层面制定优化产业、环境及科技相关举措提供参考方案。

1 理论分析

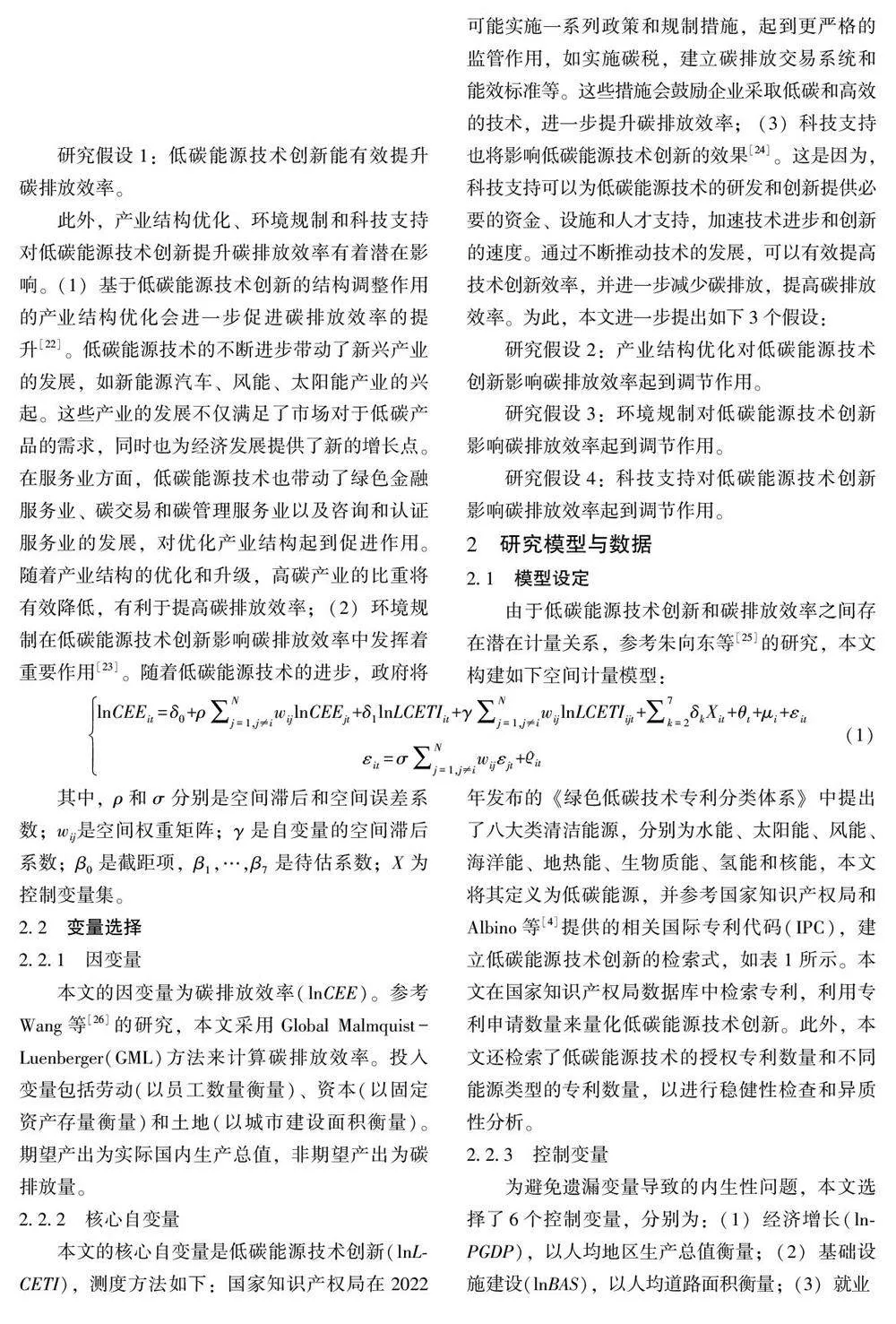

低碳能源技术创新在减污降碳中发挥了关键作用, 同时也有着提升碳排放效率的潜力。主要原因如下: (1) 低碳能源技术创新具有能源替代效应[17,18] 。低碳能源技术的引入通常涉及对高碳能源的替代, 如采用风能、太阳能或核能发电替代传统火力发电。此举不仅能够显着降低碳排放量, 同时还能创造较高的经济效益, 进而提升碳排放效率; (2) 低碳能源技术创新具有能源优化效应[19] 。低碳能源技术能带来更高的能源转换效率, 能够在能源转换和利用过程中更高效地将输入能源转化为有效输出, 以此减少能源的浪费。以太阳能光伏发电为例, 该技术能直接将太阳能转换为电能, 从而避免了传统燃煤发电过程中燃烧环节所产生的能源损失。这种优化效应对于提升能源系统的整体碳排放效率具有重要作用。此外,低碳能源技术创新还具有空间溢出效应[20,21] 。基于低碳能源技术创新的复制和传播作用, 低碳能源技术创新往往可以在一个地区得到验证和应用,随后通过学习和复制, 迅速传播到其他地区, 在更广阔的范围内降低碳排放, 提高碳排放效率;此外, 技术标准的普及与提升亦是低碳能源技术创新的关键驱动因素。低碳能源技术创新常伴随着更高的碳减排技术标准与规范的建立, 而一个地区的标准制定往往能够对邻近地区产生积极影响。通过这些新标准的推广和普及, 可以促进周边地区朝着更加环保和高效的方向发展, 进而提高周边地区的碳排放效率。同时, 人才的流动也强化了低碳能源技术创新的空间溢出效应。通过技术人员的交流和经验分享有助于促进其他地区更快地采纳和推广低碳能源技术, 以提高碳排放效率。因此, 本文提出如下假设: