刘建翠 朱承亮

1(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京 100732)

2(中国经济社会发展与智能治理实验室,北京 100732)

引 言十八大以来,中国经济进入高质量发展阶段,经济增长速度有所放缓,能源消费总量增长速度也在降低。2021 年中国能源消费总量是52.40 亿吨,与2012 年相比年均增长2.98%,同期GDP 年均实际增长6.47%,实现了能源消费低速增长的目标。但是中国能源消费仍然以煤炭为主,2021年煤炭消费占比仍高达56.0%,清洁能源消费占比不足20%。2020 年中国向世界宣布了2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标。为了实现这一目标,在保证经济稳定发展的同时我们迫切需要减少碳排放,而化石能源消费是碳排放的主要来源,提高能源效率和减少化石能源消费是至关重要的策略之一。能源效率的提高是节能减排的重要手段,也是生态文明建设的重要抓手。

党的二十大报告提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,“立足我国能源资源禀赋,……,深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用”,“加快规划建设新型能源体系”,“积极参与应对气候变化全球治理”。《“十四五” 节能减排综合工作方案》 提出以能源产出率为目标,综合考虑各种因素,根据各地区的发展程度制定能耗强度降低目标和能源消费总量目标。也就是说“十四五” 期间各省(区、市)因地制宜制定“双控” 目标,以便实现“十四五” 国家能耗降低13.5%和碳降低18%的目标。鉴于中国地区经济发展水平、产业结构、资源禀赋、能源消费结构和技术水平存在差异,能源效率具有不同的表现特征,研究各个地区的能源效率变化态势,分析不同地区的节能潜力,据此提出相关政策建议具有重要的理论和现实意义。

1 文献综述关于能源效率的指标有单因素能源效率和全要素能源效率之分,二者各有优缺点。Hu 和Wang(2006)[1]首先提出了全要素能源效率的概念,并测算了中国29 个省(区、市)的全要素能源效率,发现中部区域能源效率最低,且随着人均GDP 的提高而增长。自此从全要素的角度研究能源效率的文献层出不穷。Filippini 和Hunt (2015)[2]从经济学的角度勾勒和解释了衡量能源效率水平的理论框架和实证方法,指出全要素能源效率比能源强度更适合衡量能效。Honma 和Hu (2008)[3]测算了日本47 个县的全要素能源效率,发现能源效率与人均收入之间存在类似环境库兹涅茨曲线的“U” 型关系。近年来,国际上测算全要素能源效率侧重国别之间的比较分析和影响因素分析[4-10],从研究结果看存在异质性,影响因素也是如此。

中国作为发展中大国,随着经济发展水平的不断提高,能源消费也在不断增长,学界也越来越重视对中国能效问题的研究。当前学界对全要素能源效率的研究主要侧重于工业行业和区域,由于本文关注地区能源效率问题,故主要梳理地区能源效率文献。通过对现有文献的梳理发现,多数文献发现中国能源效率整体偏低,呈现“东-中-西” 逐步降低的分布格局,但全要素能源效率的走势不同。因研究周期、数据处理方法和采取模型不同,研究结论存在较大差异,部分研究结果显示全要素能源效率持续下滑[11-17],部分显示全要素能源效率呈上升趋势[18-24]。陶长琪等(2018)[25]认为中国全要素能源效率呈波动变化,陈菁泉等(2022)[26]认为中国全要素能源效率大致呈先下降后上升的趋势。在分析能源效率的基础上,蔡海霞和程晓林(2022)[13]、刘海英和刘晴晴(2020)[27]分别估算了中国各省(区、市)平均节能潜力和平均潜在节能量。

细观各个文献的投入产出指标,投入指标均是资本、劳动和能源,绝大部分文献的产出指标采用增加值和非期望产出,关于投入产出指标选择的合理性,刘建翠和郑世林(2019)[28]有详细的论述。而学者们对非期望产出指标的选取没有达成一致[26]。部分文献把CO2作为非期望产出指标[5,14,17,18],部分文献把几种污染物结合为一个综合指标来测度非期望产出[9,15,19,21],部分文献包括多个非期望产出指标[15,21,27],张志辉(2015)[11]把SO2作为非期望产出。可见,选择合适的非期望产出指标对测算全要素能源效率非常重要。

本文按照生产经济学理论,构建了合理的投入产出指标体系,将资本、劳动、能源、其他中间投入纳入生产函数构建生产前沿面,相比忽略其他中间投入测算全要素能源效率的文献,本文的测算结果更合理; 同时本文测算了全要素能源效率,分析其变化特征,估算了各省(区、市)的平均节能潜力,并根据全要素能源效率与能源损失量把30 个省(区、市)划分为4 个类型,为更好的制定省(区、市)节能政策提供了一定的理论和实证依据。

2 研究方法和投入产出指标2.1 研究方法目前测算全要素能源效率的方法基本是随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,SFA)[4,9]和DEA 及其衍生模型[1,3,5,7,10-12,18,20-24,27]。需要指出的是传统的DEA 和超效率DEA 是径向的,没有考虑投入和产出的松弛变量,利用此类模型计算能源效率可能会出现较大偏差。作为非径向非角度的数据包络分析方法,SBM-Undesirable 模型有效地解决了投入产出松弛以及非期望产出问题,比较适合测算考虑环境问题和非期望产出的效率问题,是测算具有非期望产出的DEA 模型最常用的方法。鉴于此,Ohene-Asare 等[8]、Tachega 等[10]、Shang 等[14]运用SBM-Undesirable 模型测算全要素能源效率。本文亦采用SBM-Undesirable 模型测算地区全要素能源效率。

本文基于全要素生产率的视角,将资本、劳动、能源、其他中间投入纳入生产函数构建生产前沿面,估算全要素能源效率(Total-factor Energy Efficiency,TFEE)。根据Hu 和Wang (2006)[1]对全要素能源效率的论述,即全要素能源效率是在目前的技术条件下,不增加其他要素投入或不减少产出的情况下,最优能源投入和实际能源投入的比值,计算全要素能源效率的公式是:

利用SBM-Undesirable 模型计算得出各个决策单元的能源投入冗余量,是实际能源投入中无效率的部分,实际能源投入量与能源投入冗余量之差即为最优能源投入量,即可利用式(1) 计算全要素能源效率。

2.2 投入和产出指标本文以2012 ~2021 年中国30 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性,不包括西藏和港、澳、台地区)作为研究单元,在全要素效率框架下用SBM-Undesirable 模型计算全要素能源效率。根据生产经济学理论,生产活动的投入和产出应该保持对应,不能有遗漏和重复。企业进行生产时,不仅投入资本和劳动,还有能源、原材料等中间投入品,劳动创造的新价值和固定资产的转移价值构成了企业的增加值,被消耗、转换的中间投入品也转移到最终产出中,增加值和中间投入的价值共同构成企业的总产值。因此测算全要素能源效率时,为了保持投入与产出的一致性并符合生产实际,投入指标若选取资本和劳动,产出应选择增加值(以及非期望产出); 投入指标若选取资本、劳动和中间投入,产出必须选择总产值(以及非期望产出)①。

2.2.1 产出指标

产出指标包括期望产出和非期望产出。期望产出用总产值表示,不是所有省(区、市)有总产值数据。根据获得的数据,江苏、浙江和青海有历年总产值,30 个省(区、市)有2012 年和2017年的投入产出表,天津、福建、四川有2015 年的投入产出延长表,缺失年份的数据根据投入产出表用插值法和RAS 法计算得到。非期望产出用SO2表示[11],因为SO2是中国环境污染管制的典型污染物,中国煤炭均属于高硫煤,SO2排放量与能源消费量密切相关。数据来自2013 ~2022 年《中国环境统计年鉴》。

2.2.2 投入指标

投入指标包括资本、劳动、能源和其他中间投入。资本投入采用永续盘存法计算,用各省(区、市)的固定资本形成总额作为投资流量,用各省(区、市)固定资产投资价格指数折算为2000 年不变价,折旧率参考余泳泽(2017)[29]的做法,根据全社会固定资产投资结构对不同年份不同地区固定资本折旧率进行差异化处理,权重为全社会固定资产投资中建筑安装工程、设备工具器具购置和其他费用3 个部分的占比,三类资产的基础折旧率分别为8.12%、17.08%和12.10%,这样不仅考虑了年度差异还考虑了地区差异,估计的资本存量更符合实际。基期资本存量采取Hall 和Jones (1999)[30]的方法计算得到。有了基期资本存量、实际固定资本形成总额、折旧率,即可采用永续盘存法计算各个地区的资本存量。

劳动投入用各省(区、市)的年均从业人员数表示,来自历年《中国统计年鉴》以及各省(区、市)统计年鉴(经济年鉴)。能源投入用各省(区、市)能源消费总量(万吨标煤)表示,数据来自2013 ~2020 年《中国能源统计年鉴》 以及各省(区、市)2021~2022 年的统计年鉴。其他中间投入采取孙广生等(2011)[31]的做法,用中间投入减去能源行业(包括煤炭、石油和电力行业)的中间使用。江苏、浙江和青海的中间投入数据用总产值减去增加值得到,其他省(区、市)缺失年份的中间投入数据与计算总产值的方法相同。

总产值和其他中间投入用各省(区、市)的行业工业品出厂价格指数平减为2000 年价。

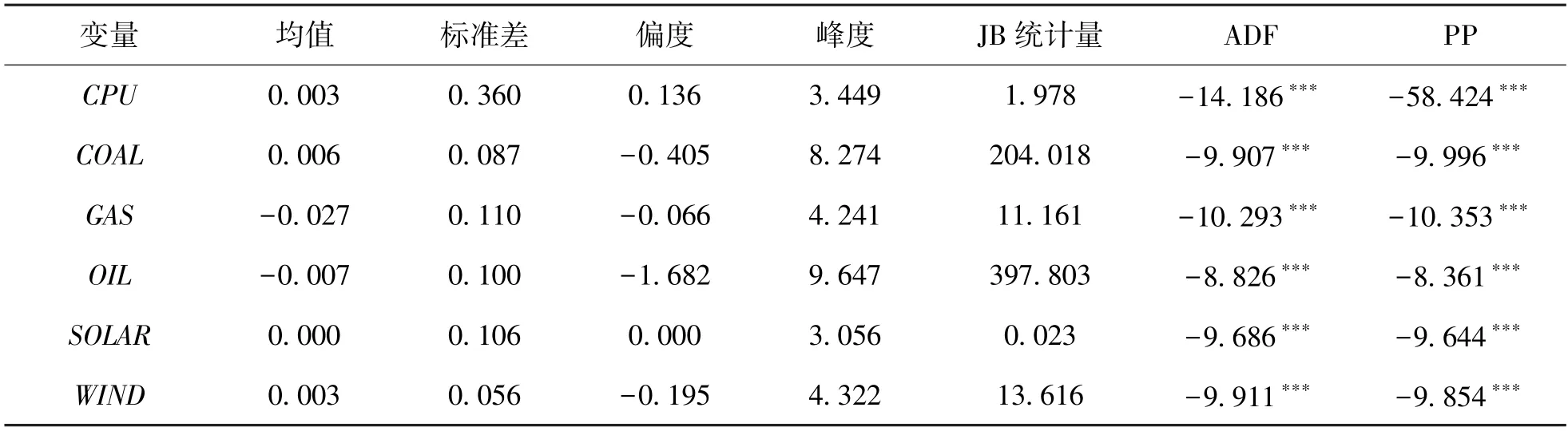

投入和产出指标的描述性统计见表1。

3 全要素能源效率实证结果分析3.1 全要素能源效率测算结果分析利用SBM-Undesirable 模型和式(1),计算得到30 个省(区、市)的全要素能源效率值,测算结果见表2。

2012 年以来中国的全要素能源效率均值呈先上升后下降随后平稳趋势,2012 ~2015 年呈上升趋势,随后下滑并趋于平稳。总体来看2012~2021年中国全要素能源效率较低,只有0.524,提升空间较大。研究期间全要素能源效率较低以及呈波动态势,原因可能在于: (1) 党的十八大以来,我国把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面” 战略布局的重要内容[32],全面推进资源节约,从国家到地方、重点行业、重点领域全面出台节能减排政策,加大淘汰落后产能力度,大力推广重点节能技术、设备和产品,这些政策措施的深入实施使得2012 ~2015 年大部分省(区、市)的能源消费增长率保持较低水平,故此阶段全要素能源效率有所提高;(2) 随着“一带一路” 倡议的不断落地,沿线基础设施建设迅速发展,部分省(区、市)的钢铁、水泥等高耗能行业也迅速发展,由此导致部分省(区、市)能源消费增速提高,2016 ~2021 年大部分省(区、市)的能源消费增长率高于上一年度,尤其是2018 年和2019 年的能源消费增长率分别达到3.09%和3.30%,远远高于其他年份,故此阶段全要素能源效率有所下降; (3) 由于资源禀赋的原因,大部分省(区、市)化石能源的消费比重仍然居高不下,使得能源消费总量偏高。由此可见,加快产业结构合理化和高级化、大力发展清洁能源、优化能源消费结构、转变能源消费方式、提高创新投入、研发绿色技术和绿色生产工艺并加以推广以及提高全要素能源效率,不仅是实现“双碳” 目标的重要手段,亦是推动经济高质量发展的重要途径之一。

从三大区域看(表2)②,区域之间的全要素能源效率具有异质性。东部区域的全要素能源效率均值远远高于西部区域,但总体呈下降趋势,西部区域高于中部区域,中、西部区域全要素能源效率的发展趋势与全国相似,均是先升后降,但均低于全国平均水平。东部区域大部分省(区、市)位于沿海地区,交通运输便利,经济发达,产业结构比较合理,清洁能源消费占比相对较高,节能技术推广利用程度较高,注重环境保护,故全要素能源效率相对较高。西部区域的全要素能源效率高于中部区域,或许是因为“西部大开发战略” 等政策的实施取得了显着成效。同时,中、西部区域承接了东部区域的高耗能高污染产业,且处于内陆地区,经济相对不发达,节能技术推广不够深入,缺乏先进管理经验,导致中、西部区域的全要素能源效率较低。

从各个省(区、市)看,省(区、市)之间的全要素能源效率差异较大。全要素能源效率高的省(区、市)分为两类: (1) 经济发达、产业结构高级、技术先进和管理水平较高的沿海地区,如北京、上海、江苏等,始终位于技术前沿面; (2)非期望产出少的地区,如海南、青海。河北等18个省(区、市)的全要素能源效率低于全国平均水平。全要素能源效率较低的省(区、市)大部分位于中、西部区域,这些省(区、市)经济发展相对落后,部分省(区、市)的重化工业未完成转型,经济发展严重依赖资源,产业结构不合理,技术水平低和管理相对落后,经济发展模式仍属于粗放型。河北虽然位于东部区域,但全要素能源效率较低,或许有以下原因: (1) 河北省的高耗能产业占比较高,2021 年生铁、粗钢和钢材产量占全国的比重分别高达23.26%、21.73%和22.11%,黑色金属冶炼及压延加工业规上企业能耗占河北总能耗的36.95%,占规上工业企业能耗的53.80%;(2) 河北能源消费结构不合理,一次能源消费中煤炭占比偏高,2021 年高达76.58%,与其他能源相比,煤炭的热值偏低; (3) 为了降低北京的工业污染和疏解北京的非首都功能,部分工业布局围绕着北京的河北境内。另外,近年来河北承接了北京的大量“三高” 企业,提高了河北的能源消耗,但管理和技术水平低等原因导致河北的全要素能源效率较低。

3.2 地区能源生产率分析生产率指的是每单位投入的产出量,一般用产出与投入的比率来衡量,效率指的是在给定的技术水平和产出下,最有效地利用资源。能源生产率是经济产出与能源消费总量的比值,没有考虑其他因素,只要能源消费量的增长率低于经济增长率,能源生产率则处于增长态势。作为对比,本文计算了2012 ~2021 年的单要素能源生产率,限于篇幅这里不列出计算结果。

从计算结果看,全要素能源效率和能源生产率低的省(区、市)大部分位于西部地区,较高的省(区、市)大部分位于东部地区,北京、上海和广东等省(区、市)的能源生产率较高。近年来部分省(区、市)的能源生产率在下降,如内蒙古、辽宁、安徽等。其余大部分省(区、市)的能源生产率在提高。

TFEE=最优能源投入/实际能源投入=(最优能源投入/既定产出)/(实际能源投入/既定产出)=实际能源生产率/最优能源生产率,即全要素能源效率为实际能源生产率与最优能源生产率之比[33]。也就是说全要素能源效率的变化与实际能源生产率和最优能源生产率有关,实际能源生产率提高了,全要素能源效率不一定提高,反之亦然。

在生产活动中,资本、劳动、能源等多种投入要素往往具有替代性,能源生产率无法体现劳动力、资本及其他中间投入等投入变量与能源投入的相互配合和替代关系,只能在一定程度上反映出能源的利用情况。因此,利用单要素能源效率指标进行能源效率测算并据此采取节能措施,理论上不符合逻辑,据此指导实践会造成误导和偏差。全要素能源效率是对单要素能源效率的理论改进,考虑到了投入要素间的配合和替代,在一定程度上克服了单要素能源效率的片面性[33]。

3.3 全要素能源效率的变化特征分析为了分析随着时间变化,各省(区、市)之间的全要素能源效率变化特征和演变规律,借鉴经济收敛理论,测算了全要素能源效率的σ值,其计算公式是:

其中,σt是第t年的变异系数,St是第t年的全要素能源效率标准差,TFEEi,t表示第i省(区、市)在第t年的全要素能源效率,μt表示第t年的全国全要素能源效率均值。

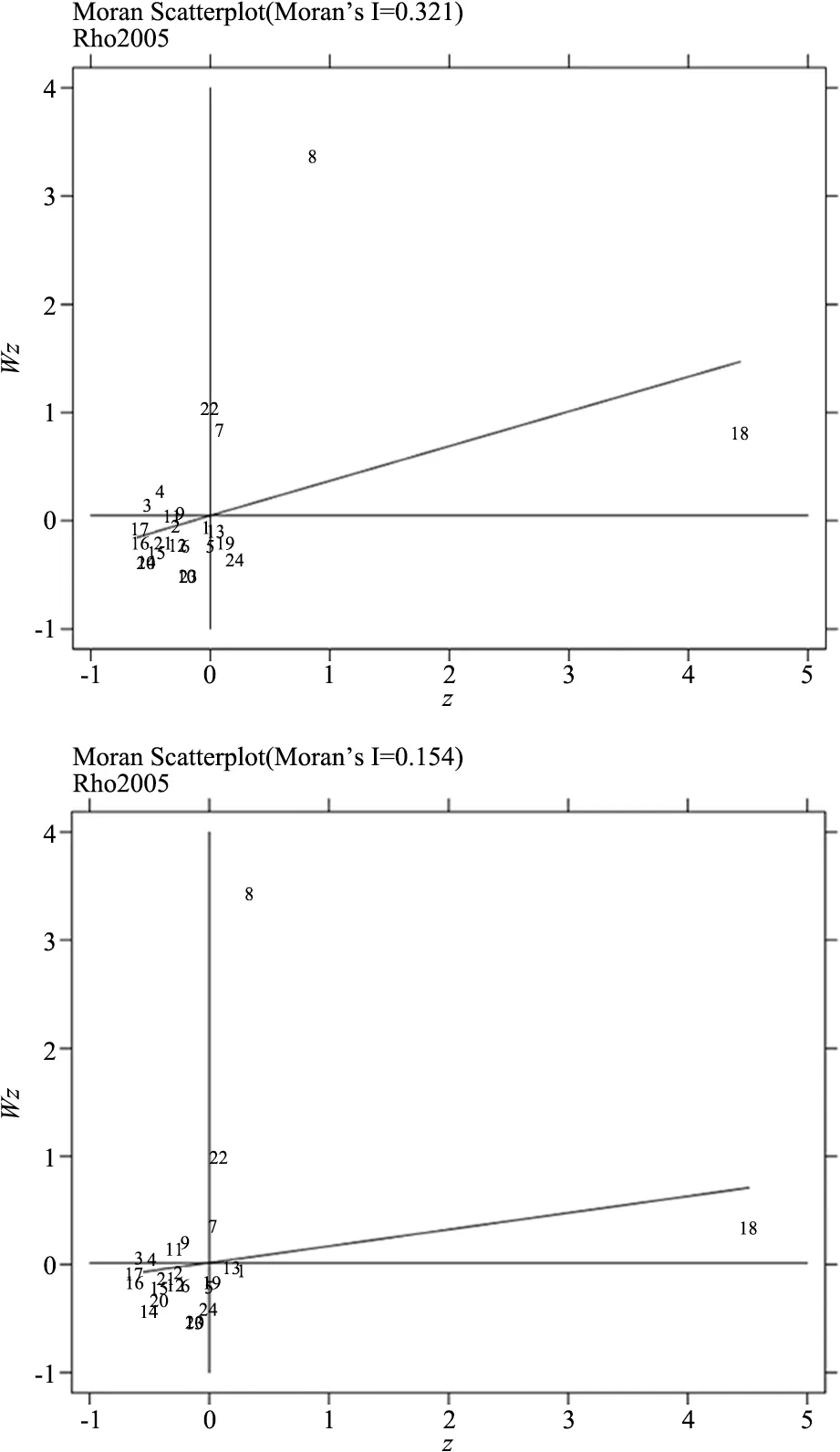

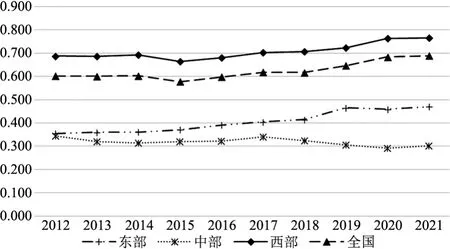

根据式(2) 计算的σ值见图1。从全国来看,全要素能源效率的σ值在2012 ~2015 年呈缩小态势,即省(区、市)之间的全要素能源效率随着时间的发展差异越来越小,存在σ收敛; 但在2016~2021 年呈上升趋势,即省(区、市)之间的全要素能源效率将继续存在差异。从3 个区域的σ值变化特征看,区域之间存在明显不同。东部区域全要素能源效率的σ值持续呈扩大趋势,说明东部区域内部省(区、市)的全要素能源效率差异继续存在; 中部区域全要素能源效率的σ值呈缩小趋势,说明随着时间的推移,中部区域省(区、市)的全要素能源效率将达到一个稳态; 西部区域σ值变化趋势与全国的σ值变化趋势一致,即2012~2015 年存在σ收敛,2016 ~2020 年不存在收敛。

图1 全国及分区域全要素能源效率的σ 值

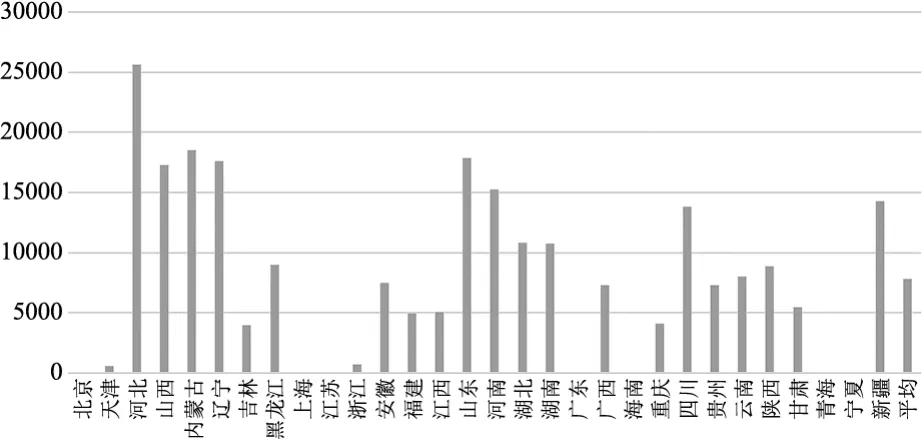

3.4 节能潜力分析利用SBM-Undesirable 模型可以计算出能源节约量,即潜在的节能潜力。这里所指的节能潜力是指在目前的技术条件下,在不增加其他要素投入或减少产出的情况下,各省(区、市)达到技术前沿面所减少的能源投入量,如图2 所示。北京、上海、江苏、广东、海南、青海和宁夏的节能潜力为零,说明在目前技术条件下,没有能源投入冗余,能源利用效率达到最优。2012 ~2021年中国年均节能潜力约为7828 万吨标煤,意味着如果30 个省(区、市)均能达到技术前沿面,则可以年均节能约7828 万吨标煤。节能潜力最大的省(区、市)分别是河北、内蒙古、山东、辽宁和山西,通过提高技术向前沿面移动以及提高管理水平均可以提高全要素能源效率从而达到节能的目的。各省(区、市)在制定节能指标时,可以参考此潜在节能量,既可以有效完成节能计划,同时也可以督促各省(区、市)不断提升技术和管理水平来节约能源[27]。

图2 2012~2021 年各省(区、市)平均潜在节能量

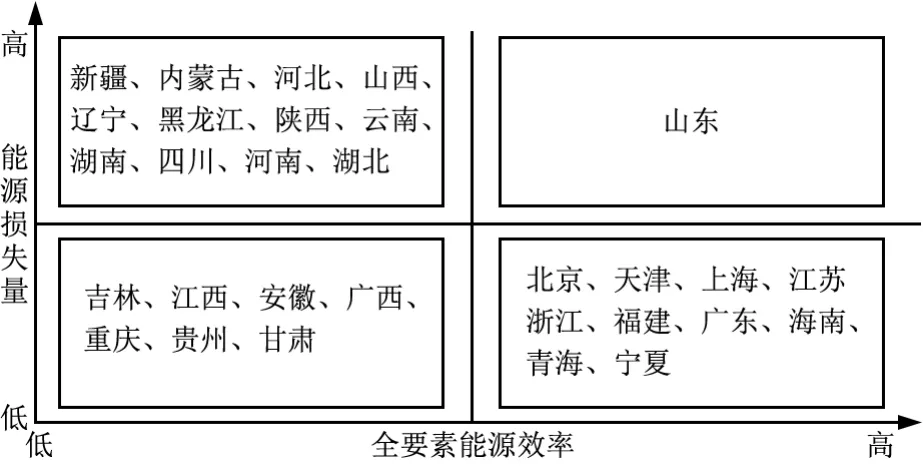

根据前文计算出的能源投入冗余量即为能源损失量,各个省(区、市)的全要素能源效率与能源损失的绝对量并非是一一对应关系。参考孙广生等(2011)[31]的做法,以全国均值作为标准,将全要素能源效率与能源损失量作为坐标横轴和纵轴,则可以将30 个省(区、市)划分为4 个基本类型(见图3): 高效率高损失量、高效率低损失量、低效率高损失量以及低效率低损失量,其中第二、三种类型表明效率与损失之间存在对应关系。河北等12 个省(区、市)符合全要素能源效率低、能源损失量高的特征,北京等10 个省(区、市)符合全要素能源效率值高、能源损失量低的特征,山东、吉林等8 个省(区、市)不符合全要素能源效率与能源损失之间的对应关系。如山东的全要素能源效率较高,能源损失也较大,因为能源损失量是全要素能源效率与一个省的能源消耗总量共同决定的,尽管山东的全要素能源效率高于全国平均水平,但由于本省需要消耗较多的能源,最终能源的绝对损失量还是很大。吉林等省(区、市)全要素能源效率较低,消耗的能源总量相对较少,能源损失也相对较少。

图3 省(区、市)全要素能源效率与能源损失量的类型

3.5 与其他研究结果的对比在对省(区、市)全要素能源效率的测算中,因测算方法、投入产出指标、数据处理方法等不同,测度结果有较大的差异。通过文献梳理发现,研究时期与本文比较接近的是蔡海霞和程晓林(2022)[13]以及Guo 等(2023)[17]的研究。从计算结果看,相同之处是在计算周期内全要素能源效率均处于波动状态,东部区域高于其他区域,节能潜力均较大; 不同之处是蔡海霞和程晓林(2022)[13]的研究指出周期内全要素能源效率呈先下降后保持平稳态势,Guo 等(2023)[17]的结果是微降态势,本文得出的研究结果是先上升后下降随后保持平稳态势,主要原因可能在于: (1)计算模型不同,本文运用的是SBM-Undesirable模型,蔡海霞和程晓林(2022)[13]采用的是超效率DEA 模型,Guo 等(2023)[17]采用的是NDDFDEA 模型; (2) 投入产出指标不同,本文的投入包括资本、劳动(年平均从业人数)、能源和其他中间投入,产出是总产值和SO2,蔡海霞和程晓林(2022)[13]的研究中的投入包括资本、劳动(年末从业人数)、化石能源投入、可再生能源投入,产出是GDP、CO2、SO2、NOx,Guo 等(2023)[17]的研究中的投入包括资本、劳动(年末从业人数)、能源投入,产出是GDP 和CO2; (3) 蔡海霞和程晓林(2022)[13]的研究用超效率DEA 计算结果直接称为全要素能源效率,不符合Hu 和Wang(2006)[1]对全要素能源效率的定义,结果难免有较大差异。

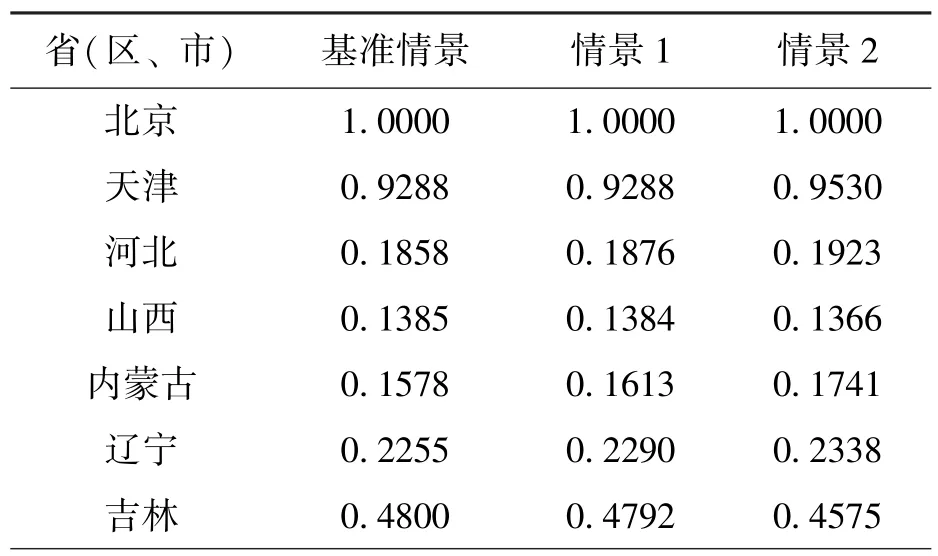

3.6 不同参数设置的敏感性分析固定资本存量是计算全要素能源效率的投入指标,固定资本存量不同难免会影响全要素能源效率的测算结果。目前对固定资本存量的核算参数没有统一的标准,李宾(2011)[34]的分析结果表明折旧率的取值不同对固定资本存量估计结果影响较大。为保证测算结果的科学性,本文通过改变折旧率进行敏感性分析,比较不同折旧率计算的资本存量对全要素能源效率的影响。其中,基准情景是前文计算结果,折旧率既考虑时间差异又考虑地区差异,第一种情景是折旧率只考虑时间差异,不考虑地区差异; 第二种情景采取固定折旧率9.6%,既不考虑时间差异,也不考虑地区差异,3 种情景的其余参数相同。3 种情景下的全要素能源效率见表3。

表3 敏感性分析结果

根据表3,相对于基准情况,情景1 和情景2不同省(区、市)的全要素能源效率变化均较小,平均全要素能源效率分别提高了0.0009 和0.0005,改变折旧率计算的资本存量对全要素能源效率影响较小。本文的折旧率考虑了时间变化和区域差异,据此计算的资本存量更符合中国实际情况,测算的全要素能源效率比较可靠。

4 研究结论和政策建议4.1 研究结论本文基于生产经济学理论,构建了合理的投入产出指标体系,采用SBM-Undesirable 模型测算了2012~2021 年30 个省(区、市)的全要素能源效率,分析了各省(区、市)的节能潜力,得出如下结论:(1) 研究期间中国全要素能源效率整体水平较低,呈现先升后降随后平稳趋势; 从三大区域看,东部区域明显高于中、西部区域,西部区域高于中部区域; 分省(区、市)看,大部分省(区、市)的全要素能源效率较低,呈现东高西低的分布特征,与经济发展特征相似; (2) 从全要素能源效率变化特征看,区域之间具有异质性。只有中部区域存在σ收敛; (3) 研究期间大部分省(区、市)节能潜力较大。

4.2 政策建议基于以上研究成果和有效实现节能的目标,提出以下建议:

(1) 从全要素能源效率和节能潜力看,尤其需要关注“低效率高损失量” 和“高效率高损失量” 的省(区、市)。对于“低效率高损失量” 的省(区、市),需要加大节能技术投入,加强同技术水平高的省(区、市)合作交流; 加强管理,通过提高管理水平来提高技术效率; 优化能源消费结构,提高清洁能源消费比重; 调整产业结构,降低高耗能产业比重,因地制宜大力发展战略新兴产业等低耗能产业,降低能源消费总量。对于“高效率高损失量” 的省(区、市),主要是深入推进供给侧改革,促进产业结构合理化和高级化,大力发展低耗能产业,降低能耗总量。对于“低效率低损失量” 的省(区、市)需要大力提高技术水平,提高全要素能源效率。

(2) 综合考虑多措并举全面提升全要素能源效率。提高研发投入,促进节能技术和节能生产工艺的研发推广,应用互联网+、5G 等新技术建立智慧能源管理系统,促进能源的智慧化、智能化,提高管理水平。转变能源消费方式,降低经济对能源的依赖性,促进清洁能源的发展,优化能源消费结构。根据资源禀赋,大力发展当地优质能源,发展智能电网与局域电网,打破能源市场条块分割,建设全国统一的能源市场,促进能源合理有序流动。加强企业使用能源和能源类原材料的管理,促进发达地区与欠发达地区的企业、科研机构合作,提高能源利用效率。

(3) 因地制宜,制定差异化的节能政策和环境规制政策。各省(区、市)的全要素能源效率和节能潜力差异较大,能源和环境政策的制定应在国家大框架下,根据各省(区、市)的资源禀赋和实际发展情况,根据《“十四五” 节能减排综合工作方案》 的精神,制定有差别的能源“双控”目标、节能环保政策,实行一地一策,一城一策。同时,注重不同政策之间的协同效应,加强不同省(区、市)之间的相互学习,促进区域之间的协同发展,努力实现各地区的节能减排目标。

注释:

①根据国家统计局每隔5 年发布的投入产出表可知,最初投入包括资本和劳动,能源、原材料等均是中间投入。

②东部区域包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11 个省(区、市),中部区域包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8 个省(区、市),西部区域包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆11 个省(区、市)。