王宇婷 易加斌 俞澜天

1(中国社会科学院大学工业经济系,北京 100836)

2(哈尔滨启智新经济产业发展有限公司,哈尔滨 150070)

3(哈尔滨商业大学商务学院,哈尔滨 150028)

引 言近年来,随着数字经济的迅速发展,数据这一新的生产要素凭借其非稀缺性、非均质性以及非排他性等特征改变了传统生产方式,颠覆了传统创新发展理论,为数字创新实践提供了坚实基础[1]。基于数字创新,不同主体之间的协同创新以及价值共创方式都发生了变化[2],为创新生态系统理论的发展提供了新的研究视角。以华为、腾讯等为代表的大型技术企业纷纷成立数字化平台赋能中小企业,借助技术优势实现自身生态边界扩张。同时许多企业也积极与包括上下游伙伴、大学、科研机构、第三方服务平台等多元主体合作,实现关键数字技术的突破,助力自身数字化战略实施[3]。然而,创新生态系统是一个包含上下游协同创新的多主体构成,不同的创新主体在创新生态系统中担任不同的角色,既存在有技术、市场资源优势的数字领先企业,也存在具有技术需求的数字追随企业,双方之间既存在相互依赖、资源互补的关系,也存在由资源不对称引起的权利不对称关系[4],使得数字领先企业与数字追随企业在合作过程中存在需求响应不对称带来的合作预期偏差[5]和信任缺失导致的相互恶意利用[6]等隐患,影响了契约关系的治理效果。此外,以政府、产业园区为代表的公共管理部门承担着促进产业持续发展、维护地区经济形象的重要责任。在数字经济迅猛发展的当下,鼓励数字企业间合作、拓展区域创新生态系统边界成为其服务职能发挥的重要内容。在面对不对称依赖普遍存在的情形,公共管理部门如何采取措施为数字企业间的协作提供良好环境与创新土壤就成为重要的研究内容。

因此,本文从现实情况出发,对数字产业区域创新生态系统内部不同企业之间的协作进行探讨,结合不对称依赖这一角度对数字领先企业以及数字追随企业两类主体的合作进行博弈分析,并从市场与公共管理者参与两种机制的对比研究中寻找地方政府以及数字产业园区等主体的服务与管理方式,对构建数字企业间和谐共赢的价值共创机制具有重要研究意义。

1 文献综述1.1 区域创新生态系统与数字创新生态系统创新生态系统是由异质性创新主体动态交互所形成的相互依赖和共生演进的网络关系和协同演化复杂系统[7]。随着经济地理学的应用,学者们将创新生态系统引入到区域创新中,形成了区域创新生态系统这一概念。Asheim 和Isaksen (2002)[8]将区域创新系统视为“被提供支持的知识型组织所包围的区域产业集群”。吴金希(2014)[9]将具备地理临近性的创新要素所形成的创新生态系统作为区域创新生态系统。在基于数字技术嵌入的数字化创新中,数据的可流动性、可叠加性、数字创新的跨边界性等特征打破了以往技术创新的范式,促使学者们对数字创新生态系统进行研究[10,11]。Suseno 等(2018)[12]认为数字创新生态系统是依托数字技术实现产品创新与价值创造的复杂系统。张超等(2021)[2]将数字创新生态系统划分为创新导向和数字赋能,前者侧重于数字技术的创新与传播,而后者侧重于价值共创。魏江和赵雨菡(2021)[13]指出了数字创新生态系统的特征包括要素数字化、主体虚拟化和协同生态化。Morabito(2016)[14]指出数字创新背景下领导企业对其他企业的发展与创新影响越来越大,“马太效应” 更为明显。

本文着重探讨数字产业区域创新生态系统,即区域创新生态系统内部涉及数字产业的要素,包括主体、行为、环境等。其中数字产业特指数字产业化,即提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。数字产业区域创新生态系统的本质仍是区域创新生态系统,但有别于区域数字创新生态系统的定义,后者侧重于数字创新相关要素,而前者则突出了数字产业化的重要性。

1.2 企业间协同与不对称依赖企业间协同关系本质上是基于资源形成的依赖关系[15]。根据资源依赖理论,由于资源分布的不均衡性,拥有资源优势的一方往往会获得权利优势[16]。Emerson (1962)[17]最早将不对称依赖描述为交易双方彼此依赖性的差异。沿着这一视角,现有研究揭示了不对称依赖对供应链[18]、产业集群[19]、创新生态系统[20]等不同类型的协同主体的消极影响,包括拥有优势地位主体的机会主义倾向[21]、弱势主体的“鲨鱼困境”[22]; 另外,合理应对并降低不对称依赖是弱势主体提升自身竞争力的重要路径,包括后发企业通过自身主动性以及动态性能力克服不对称依赖[23]、成员间通过明确的契约关系维护协作关系的稳定性等[24]。也有学者通过演化博弈这一视角进行研究,如李煜华等(2015)[25]基于动态视角对科技型小微企业与大企业合作进行分析并指出相关的影响因素; 李柏洲等(2021)[26]对战略性新兴产业供应链的协同进行研究; 谭劲松和赵晓阳(2022)[27]从成果保护角度对创新生态系统内领先企业与追随企业的技术管理策略进行研究等。

对文献成果的梳理和综述可以看出,目前学者们对创新生态系统多主体行为及其关系展开了较为系统性的研究,但仍存在如下方面的不足: (1)目前的研究更多关注创新生态系统整体特征,缺乏从微观视角关注系统内部主体之间的关系及其演化研究; (2) 在数字化创新中,生产要素以及主体行为特征变化使得企业间协作突破了传统的合作范式,但目前缺乏定量模型研究,对于不同主体的合作策略选择缺乏探讨; (3) 在现有的演化博弈研究中,较少结合数字创新的要素以及主体特征进行探讨,对“马太效应” 加剧背景下的不对称依赖情景缺乏研究。

因此,本文针对数字产业区域创新生态系统发展的背景以及当前的研究不足,将不对称依赖引入数字领先企业与数字追随企业的合作关系研究中,并基于市场机制与公共管理部门参与机制构建双方的博弈矩阵,明晰两个群体的竞合关系和演化过程,探究影响二者合作的因素。在此基础上,通过仿真分析对博弈结果展开检验,就数字领先企业与数字追随企业如何通过科学有效地合作推进协同创新和数字化转型提出相关对策建议。

2 模型假设与建立2.1 博弈主体分析本文的博弈主体是从数字产业区域创新生态系统内部领先企业集群以及追随企业集群中随机抽取并进行多次博弈。双方在开展协作以实现数字资源互补和成本分摊多次博弈中不断调整自身策略并形成稳定的博弈结果,其结果不一定是纳什均衡的最优博弈结果。

就创新生态系统内部的数字领先企业而言,其掌握具有优势的数字技术以及数字服务方案等,数字经济具有的虚拟性以及价值增值等特点使得其战略定位向“平台赋能” 转型,实现生态边界的扩展。因此,数字领先企业选择与追随企业开展协作以实现自身生态边界拓展。在合作中,数字领先企业存在两种合作策略倾向: 一种是基于公平互信与追随企业展开合作,与处于弱势依赖的合作者积极分享自身知识资源,合理分配合作收益; 另一种是基于防范与领导思维开展合作,严格限制自身知识外溢及资源共享,从而在降低合作成本、拓展市场过程中保护自身核心技术。

就创新生态系统内部的数字追随企业而言,其有强烈的数字技术应用和成熟数字方案需求,但由于自身资源的限制很难依赖自身力量实现数字生产技术突破以及数字化转型,因而更多依赖与数字领先企业的合作。在协作过程中数字追随企业也出现两种合作倾向: 一种是基于互信思维积极开展商业合作,配合领先企业的合作要求,积极共享自身的知识与资源; 另一种是基于短期思维开展合作,在不开放自身关键资源的基础上尽一切可能吸收来自领先企业的知识,并对领先企业的领导不予理睬。

2.2 基本假设假设1:博弈主体均为有限理性个体,均以追求自身利益最大化为目标且具备学习与模仿的能力,在博弈过程中双方信息不对称且相互之间的博弈是随机的。

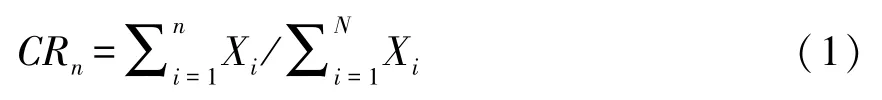

假设2:基于数字经济开放性特征,数字领先企业与数字追随企业往往可以基于互补特征开展合作。双方按照各自企业规模承担合作成本C,数字领先企业规模为a,数字追随企业规模为b(a>b),则数字领先企业的分配系数,数字追随企业的分配系数; 当博弈主体双方都选择互信合作策略时,双方共同创造合作收益R并依据分配系数进行分配。

假设3:基于数字经济的无边界性特征,数字领先企业与数字追随企业可以在合作过程中吸收彼此的知识资源。在数字领先企业选择信任策略的前提下,数字追随企业可以获得来自外部的知识溢出收益λf(z),其中λ(0<λ<1)是数字追随企业的知识吸收系数,f(z)是外部知识溢出量,与双方的知识差距z呈现先增后减的函数关系,即f(z)=Az2+Bz+D(A<0,B>0,D>0)。

假设4:基于数字经济的风险性特征,将数字领先企业与数字追随企业的市场风险定义为r1和r2,由于竞争差异市场风险r2>r1; 考虑机会主义行为,将领先企业借助追随企业开放的资源获得市场收益定义为M,契约补偿为F,采取机会主义行为一方的市场风险由于自身的保守策略得以规避。

假设5:考虑数字领先企业与数字追随企业的权利不对称因素,数字领先企业在遭到合作损失后会利用自身的技术以及市场优势打压追随企业,使其损失机会成本S。

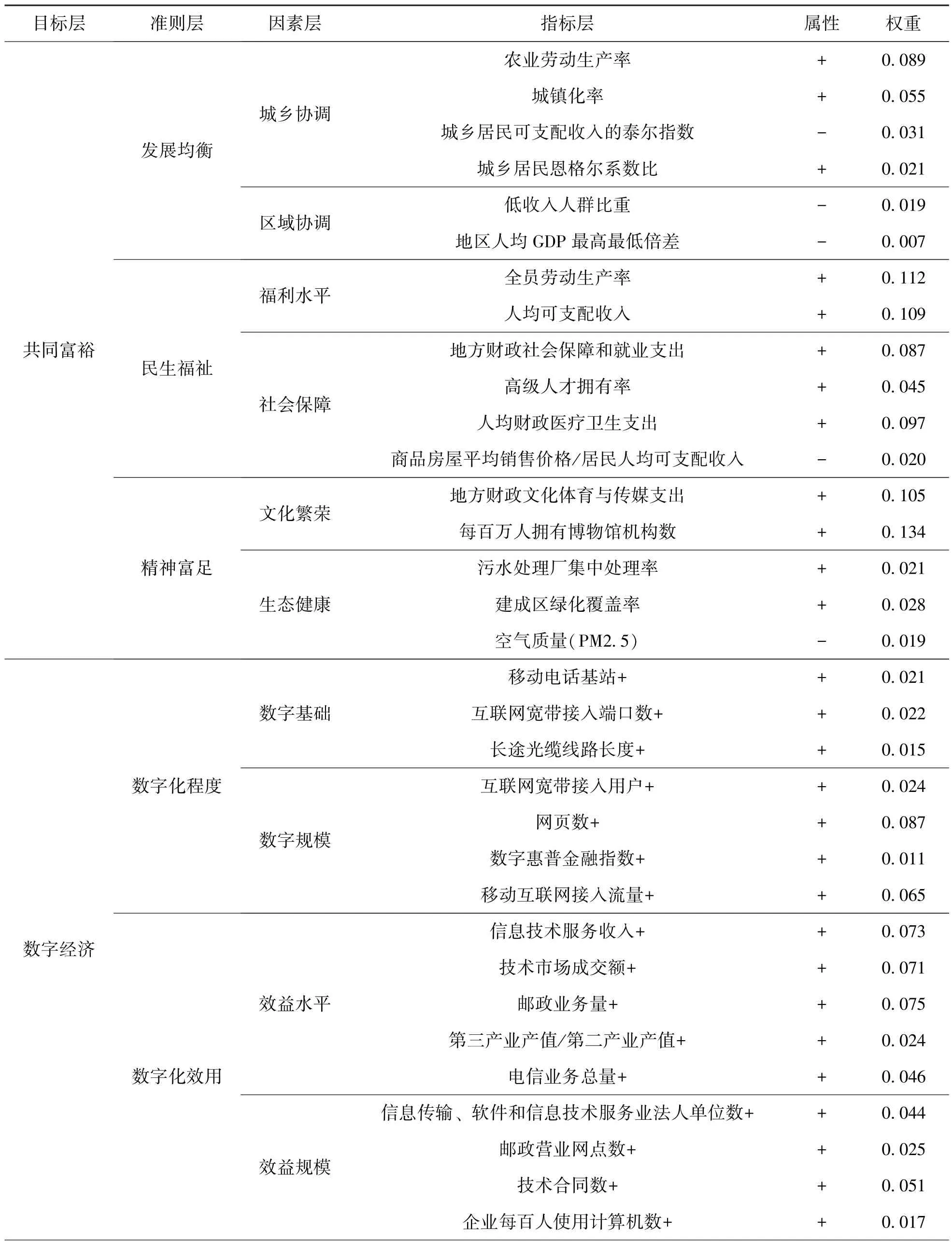

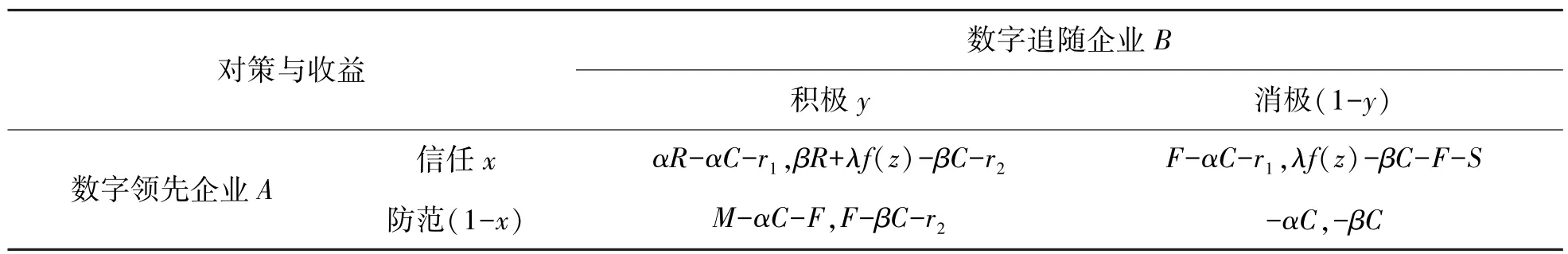

2.3 市场机制下的演化博弈分析根据相关假设建立市场机制数字产业区域创新生态系统内数字领先企业与数字追随企业的博弈支付矩阵如表1 所示。设定数字领先企业群体中选择“信任” 策略的比例为x(0≤x≤1),数字追随企业群体中选择“积极” 策略的比例为y(0≤y≤1)。

表1 市场机制下数字领先企业和数字追随企业的博弈支付矩阵

对于数字领先企业而言,选择信任策略时的期望收益ua1为:

选择防范策略时期望收益ua2为:

则数字领先企业的平均收益期望为:

根据式(1) 和式(3) 计算结果得到复制动态方程为:

同理,当数字追随企业选择积极策略时,期望收益ub1为:

数字追随企业选择消极策略时,期望收益ub2为:

则数字追随企业的平均收益期望为:

由式(5) 和式(7) 得到数字追随企业的复制动态方程为:

由此得到演化博弈的二维动力系统:

令F(x,y)=0,G(x,y)=0,可知两个群体的博弈均衡点有5 个,分别是(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)、(x*,y*)。利用Friedman (1991)[28]的相关方法确定演化稳定策略(ESS),构建雅各比矩阵J如下:

则该矩阵的迹(记为trJ)为:

该矩阵的行列式(记为detJ)为:

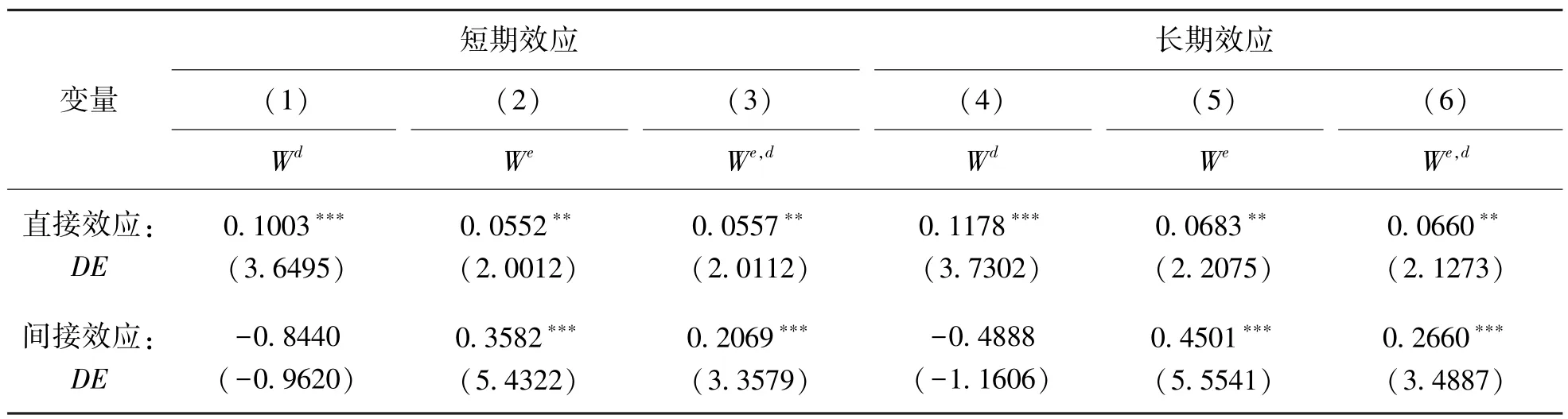

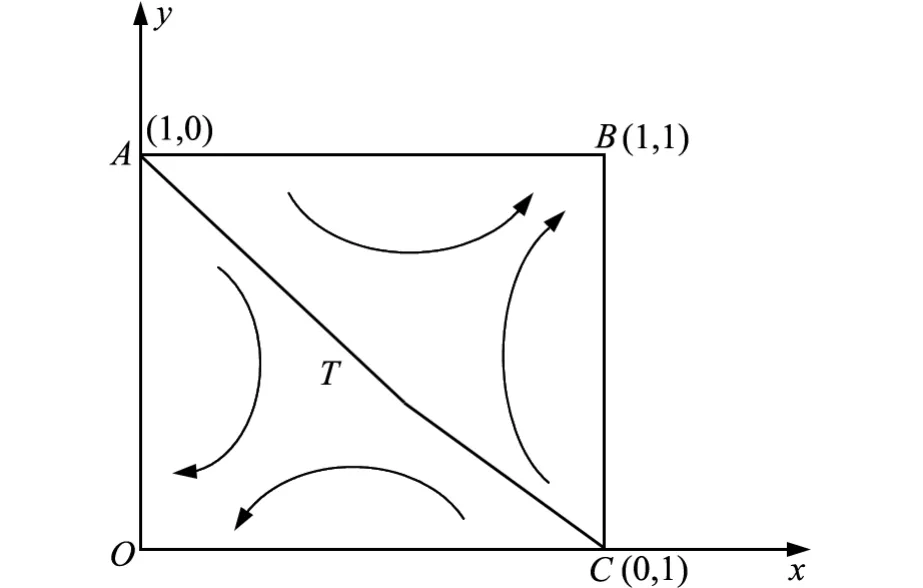

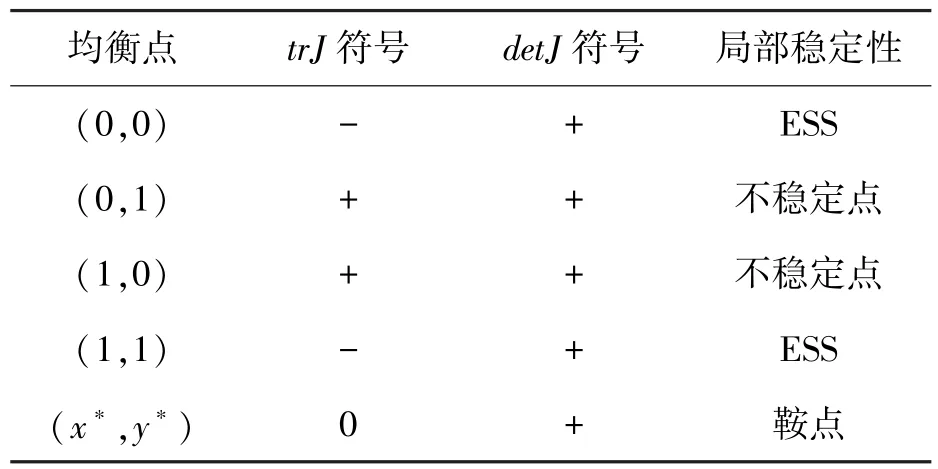

若均衡点代入后trJ<0 且detJ>0,则该均衡点为演化稳定策略(ESS)。在满足(x*,y*)∈[0,1]的限制下,即当αR-M>r1-F>0 且βR+S>r2-F>0时,演化博弈的演化均衡点是(0,0)和(1,1),如图1 所示,具体结果如表2 所示。

图1 市场条件下的博弈演化相位图

表2 市场博弈条件下均衡点的局部稳定性

由图1 可知数字领先企业与数字追随企业的博弈稳定状态受到SOATC与SBATC面积的影响。当SOATC>SBATC时,博弈演化z均衡点会朝向(0,0)演化; 当SOATC<SBATC时,博弈演化均衡点会朝向(1,1)演化。

计算可知SOATC面积为:

分析可得具体命题如下:

命题1:数字追随企业的机会成本损失S的增加会提高数字领先企业与数字追随企业朝向(互信,积极)策略演化的概率,反之则会降低二者合作的概率。

用式(11) 对S求偏导:

数字追随企业的机会成本损失S是SOATC的减函数,S的增加会使得SOATC变小,从而使演化均衡结果向(1,1)靠近。在协作中数字领先企业拥有优势的数字技术方案以及较高的市场影响力,当追随企业选择消极合作策略应对时,势必会面临机会成本。消极的合作策略使得追随企业难以像其他积极合作的主体获得未来的合作收益; 另外,领先企业可以利用自身优势排挤、打压消极合作的追随企业。

命题2:数字领先企业的机会主义收益M的减少会提高数字领先企业与数字追随企业朝向(互信,积极)策略演化的概率,反之则会降低二者合作的概率。

用式(11) 对M求偏导:

数字追随企业的机会成本损失M是SOATC的增函数,S的减少会使得演化均衡结果向(1,1)靠近。在协作中数字领先企业借助合作过程中的权利优势对追随企业采取保守策略甚至机会主义行为,如不提供关键资源、变相要挟追随企业开放核心资源等都会破坏数字追随企业的信任,从而破坏双边合作关系。

2.4 公共管理者参与下的演化博弈分析促进数字产业发展以及区域数字创新生态系统的持续壮大被政府、产业园区等为代表的公共管理者高度重视,促使数字企业间在协作过程中通过机制协调、补贴奖励、成果保护等措施实现长期健康发展。

假设6:公共管理者对协同取得合作成果的双方企业分别给予奖励补贴W,并通过黑名单机制对采取机会主义行为的企业形成声誉损失T。

假设7:公共管理者通过成果保护机制建设等手段利用机会主义策略获得的额外收益产生保护因子ε(0<ε<1),进而减少其机会主义行为收益。

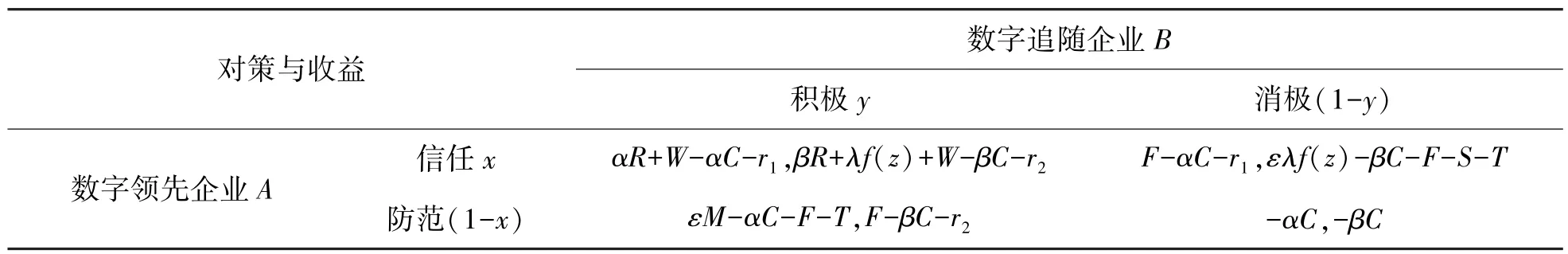

根据相关假设建立公共管理者参与机制下的博弈支付矩阵如表3 所示。仍设定数字领先企业群体中选择“信任” 策略的比例为x(0≤x≤1),数字追随企业群体中选择“信任” 策略比例为y(0≤y≤1)。

表3 公共管理者参与机制下的博弈支付矩阵

与前文市场机制的博弈分析过程一致,通过计算博弈主体的平均收益期望与复制动态方程,得到演化博弈的二维动力系统:

计算可知数字领先企业与数字追随企业两个群体的博弈均衡点分别是(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)、(x*,y*)。同理根据Friedman (1991)[28]的方法构建雅各比矩阵J如下:

计算可知在αR-M>r1-F>0 且βR+S>r2-F>0条件下,演化博弈的演化均衡点是(0,0)和(1,1)。同时双方最终的博弈稳定策略也受到SOATC的影响。计算可知SOATC面积为:

分析可得具体命题如下:

命题3:来自公共管理部门的协作补贴W以及黑名单机制形成的声誉损失T的增加会提高数字领先企业与数字追随企业博弈朝向(互信,积极)策略演化的概率,反之则会降低二者合作的概率。

用式(12) 分别对W和T参数求偏导:

公共管理部门的协作补贴W以及黑名单机制形成的声誉损失T是SOATC的减函数,其价值增加使演化均衡结果向(1,1)靠近。在协作中,来自政府的成果补贴意味着双方协作的预期收益增加,在收益以及补贴的影响下合作双方更倾向于采取积极互信的合作态度实现创新成果产出。而公共管理者的合作“黑名单” 则对合作中采取消极倾向的主体产生压力,使其在声誉机制的作用下克制自身的机会主义行为。

命题4:数字追随企业的外部溢出知识吸收系数λ的提高会提高数字领先企业与数字追随企业朝向(互信,积极)策略演化的概率,反之则会降低二者合作的概率。

用式(12) 对λ求偏导:

数字追随企业的外部溢出知识吸收系数λ是SOATC的减函数,λ的增加会使演化均衡结果向(1,1)靠近。在协作中数字追随企业往往通过吸收来自外部合作伙伴的溢出知识实现对关键资源的搜索与利用,其知识吸收能力越强,获得的外部溢出知识越多,也更愿意与合作伙伴维持长久的合作关系。同时知识吸收能力往往与协作时间呈正相关,吸收能力的增强往往需要协作实践的支撑。

命题5:来自数字领先企业的外部知识溢出f(z)的提高会提高数字领先企业与数字追随企业朝向(互信,积极)策略演化的概率,反之则会降低二者合作的概率。

用式(12) 对f(z)求偏导:

数字领先企业的外部知识溢出f(z)是SOATC的减函数,f(z)的增加使演化均衡结果向(1,1)靠近。根据f(z)的定义对其构成要素进行讨论如下:

用领先企业与追随企业知识距离z对f(z)求偏导:

由于SOATC是外部知识溢出f(z)的单调递减函数,根据假设3,当时f(z)与知识距离z呈正相关,知识距离z的增加使演化均衡结果向(1,1)靠近。反之,当时f(z)与知识距离z呈负相关,知识距离z的增加会使演化均衡结果向(0,0)靠近。结合现实情况,当协作双方知识距离过大时,追随企业很难吸收来自领先企业的溢出知识,这使得双方的不对称依赖进一步增强,在合作中追随企业只能被动服从领先企业的要求,丧失合作的参与性与主动性,并不利于双方合作的长久发展。

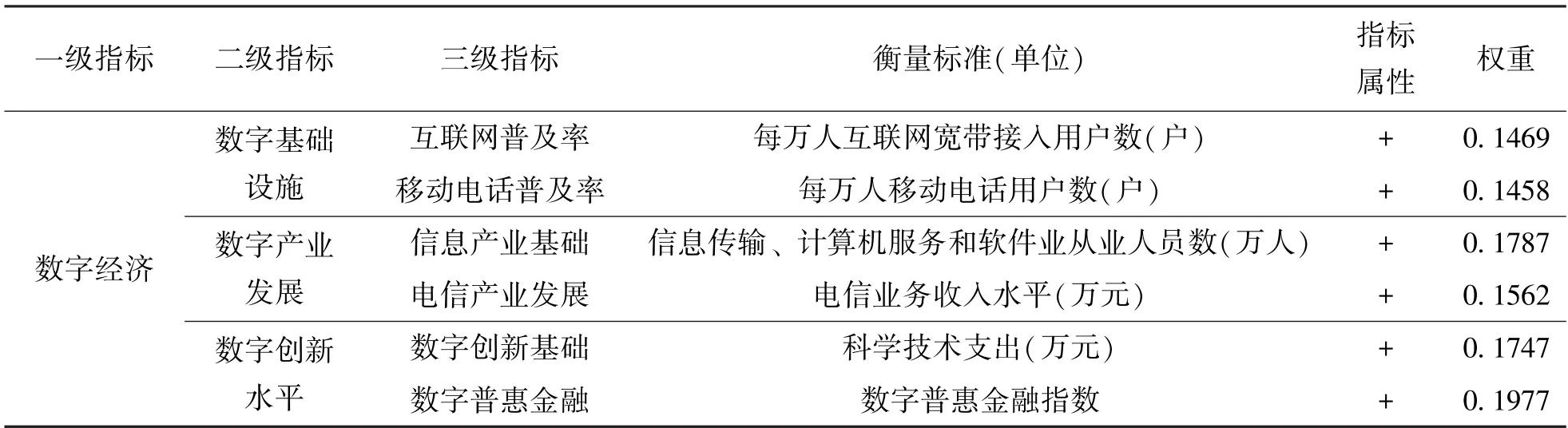

3 数值模拟仿真分析为了更好分析影响区域数字创新生态系统发展以及数字领先企业与数字追随企业双方主体合作的影响因素,本文利用Matlab2020b 软件进行数值仿真。仿真数据基于哈尔滨启智新经济产业园区企业航天丝路供应链有限公司(以下简称“航天丝路”)与国信优易大数据(以下简称“国信优易”)的合作案例。航天丝路隶属于中国航天科工集团,专注于创新性服务平台的开发建设; 国信优易是由国家信息中心发起成立的科技平台型企业,专注于大数据基础软件产品研发与技术服务优化。双方于2022 年达成合作协议共同建设黑龙江省跨境贸易电商产业综合性服务平台。假定国信优易为数字领先企业,航天丝路为数字追随企业,结合实际情况并与相关专家学者讨论,形成初始模型参数。同时借鉴李柏洲等学者相关研究[26,27],对市场风险r、知识吸收系数λ以及知识差距z等参数进行借鉴。

根据相关假设设定初始模型参数为:R=5、r1=4、r2=6、ε=0.5、S=1、M=2、T=1、W=1、F=1、λ=0.5、a=15、b=5、z=1、x0=0.5、y0=0.5。

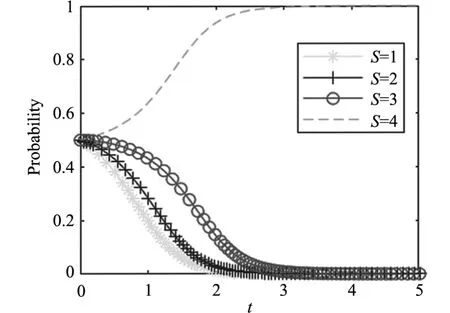

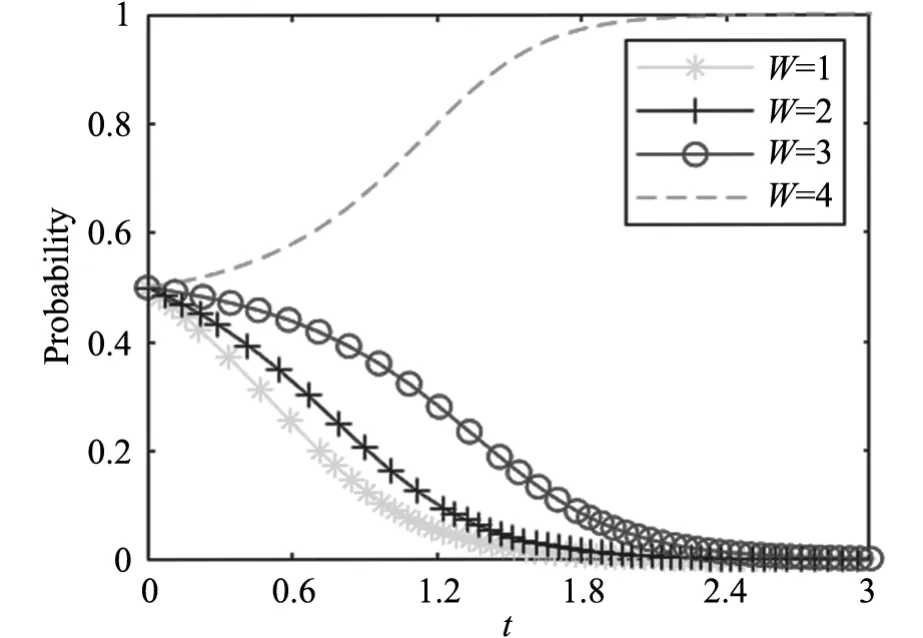

3.1 机会成本损失对博弈双方演化结果的影响对数字追随企业的机会成本损失S进行调整,得到动态变化结果分别如图2、图3 所示。图2显示随着S数值由1 增加到4,双方合作的概率不断增加,当S>3 时,系统演化方向发生改变,开始向(1,1)方向演化; 图3 则显示随着S数值由1 增加到4,双方合作的概率不断增加,同时所有数值条件下系统均朝向(1,1)方向演化。仿真结果验证了命题1。同时也进一步发现,在相同的机会成本损失参数下,公共管理者参与机制相对于市场机制更有效推进了合作。

图2 市场机制下机会成本演化轨迹

图3 公共管理者参与机制下机会成本演化轨迹

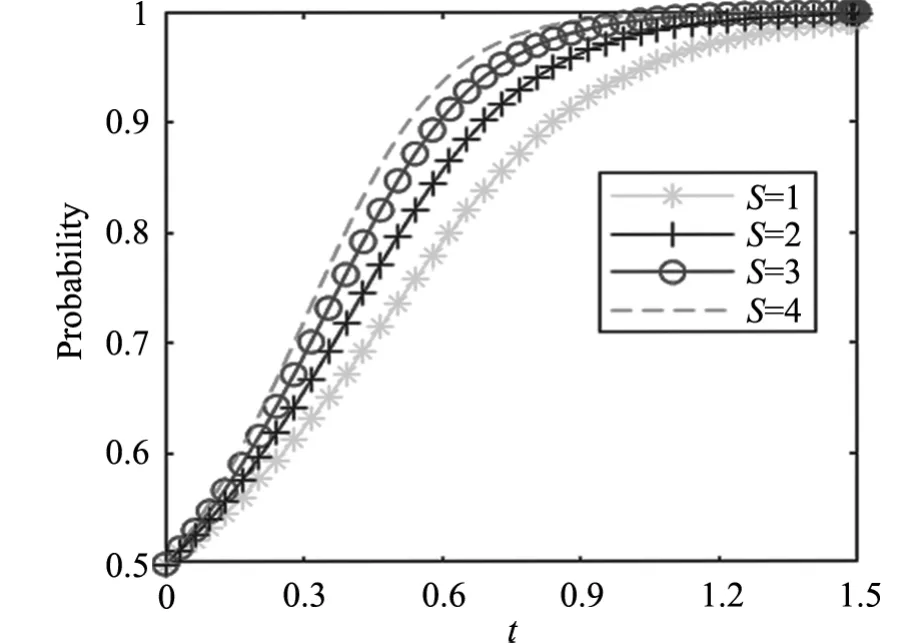

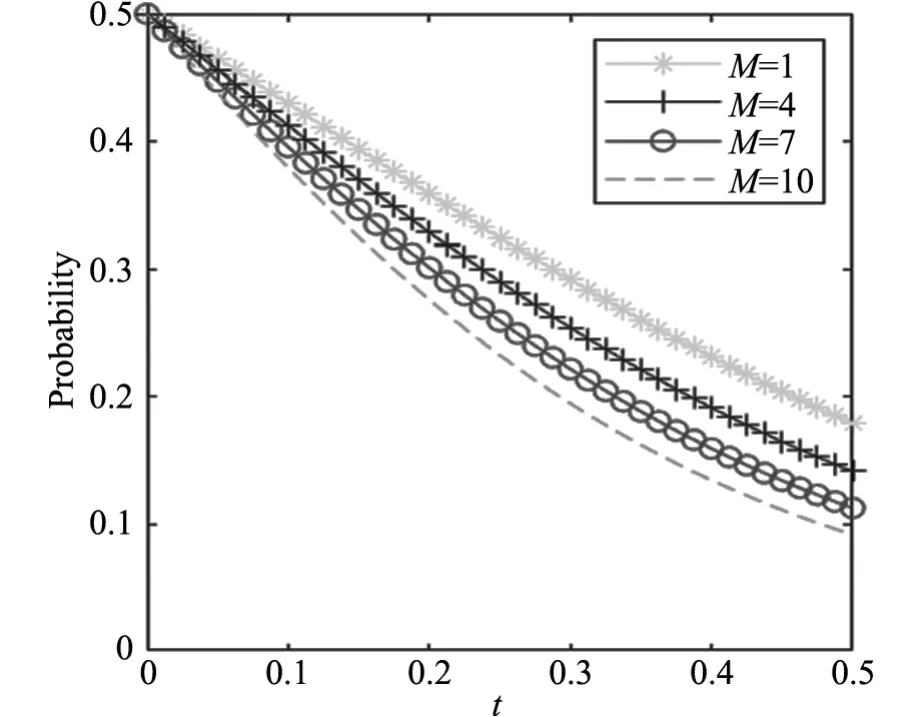

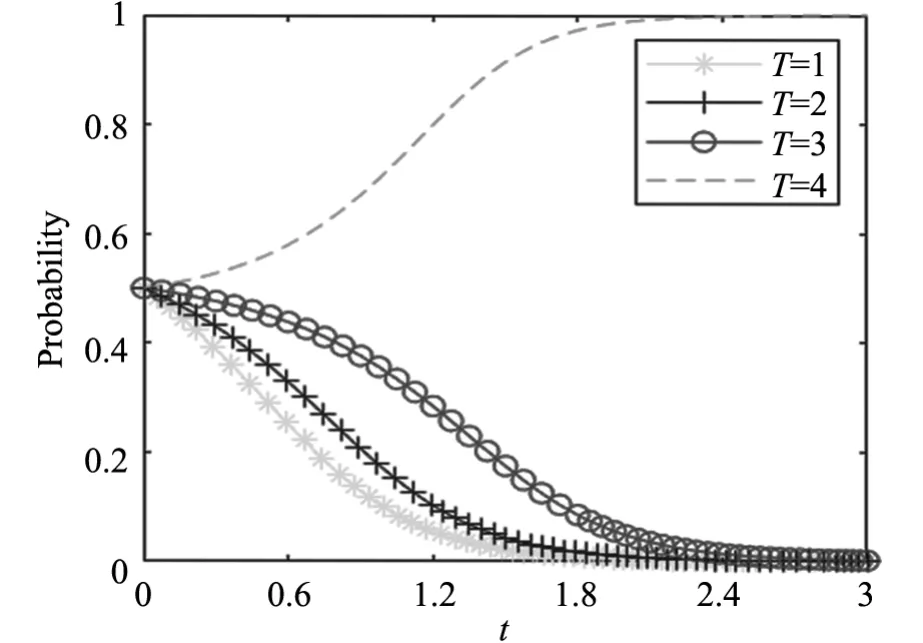

3.2 投机行为收益对博弈双方演化结果的影响对数字领先企业的投机行为收益M进行调整,得到动态变化结果分别如图4、图5 所示。图4 显示随着M数值由1 增加到10,双方合作概率不断降低,向(0,0)方向演化的速度更快; 图5显示随着M数值由1 增加到10,双方合作概率不断降低,向(0,0)方向演化的速度更快。但M数值的变化并未使得系统整体演化方向发生改变,说明M在博弈机制中发挥作用有限。

图4 市场机制下投机行为收益演化轨迹

图5 公共管理者参与机制下投机行为收益演化轨迹

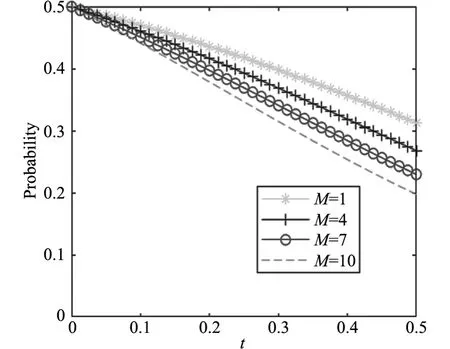

3.3 合作补贴与声誉损失对博弈双方演化结果的影响对来自公共管理者的合作补贴W以及声誉损失T进行调整,得到动态变化结果分别如图6、图7 所示。图6 显示随着合作补贴W数值由1 增加到4,双方合作的概率不断增加,当W>3 时,系统开始向(1,1)方向演化; 图7 显示随着声誉损失T数值由1 增加到4,双方合作的概率不断增加,当T>3 时,系统开始向(1,1)方向演化。结果验证了命题3。

图6 合作补贴演化轨迹

图7 声誉损失收益演化轨迹

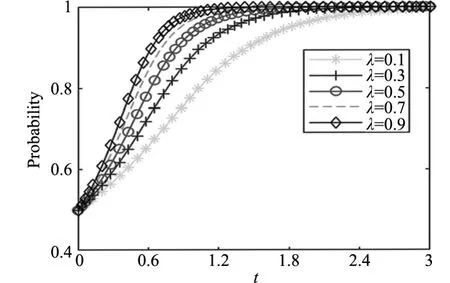

3.4 知识吸收能力对博弈双方演化结果的影响对数字追随企业的知识吸收能力λ进行调整,得到数字追随企业的知识吸收能力λ变化的演化轨迹,如图8 所示。从中可以看出,随着数字追随企业的知识吸收能力λ由0.1 增加到0.9,博弈双方合作的概率不断增加,同时在所有数值条件下系统均朝向(1,1)方向演化,结果验证了命题4。

图8 数字追随企业的知识吸收能力演化轨迹

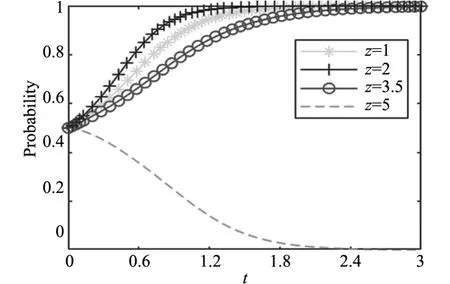

3.5 知识距离对博弈双方演化结果的影响对数字追随企业与数字领先企业的知识距离z进行调整,得到动态变化结果,如图9 所示。从中可以看出,当z≤2 时,随着z的增加双方合作概率增加; 当z>2 时,随着z的增加双方合作概率降低; 当z>3.5 时,系统演化方向发生变化,逐渐朝向(0,0)方向演化。因此,仿真结果验证了命题5,即存在最优水平的知识距离z使得双方合作概率最大。

图9 合作双方知识距离演化轨迹

4 结论与建议4.1 研究结论本文在数字信息技术驱动数字创新生态系统打破生态边界的背景下,将不对称依赖与演化博弈相结合,探究数字产业区域数字创新生态系统内数字领先企业与数字追随企业合作策略的演化过程,主要得出以下结论:

(1) 数字追随企业的机会成本损失的提高对系统趋于互信协同方向演化具有正向作用。同时相对于市场机制,公共管理者参与机制更为有效地推动系统朝向相互合作方向演化。

(2) 数字领先企业的投机行为收益的增加对系统趋于互信协同方向演化具有负向作用。同时相对于市场机制,公共管理者参与机制在一定程度上推动系统朝向相互合作方向演化。

(3) 数字领先企业与数字追随企业的知识距离大小对推动双方互信合作具有先提升后降低的作用,适度的知识距离有利于推进数字领先企业与数字追随企业双方的合作,同时存在最优的知识距离,使得数字领先企业与数字追随企业双方合作的概率最大。

(4) 公共管理部门参与机制下创新补贴以及声誉损失均影响企业间协作的策略选择,二者的提高对系统趋于互信协同方向演化具有正向作用。同时相对于市场机制,公共管理部门参与机制有效地提升了数字领先企业与数字追随企业的合作概率。

4.2 对策建议基于本文的博弈研究结果,就数字产业区域创新生态系统中数字领先企业与数字追随企业如何通过科学有效地合作推进协同创新和数字化转型,提出如下对策建议:

(1) 完善契约治理方式。数字领先企业与数字追随企业在通过外部合作实现数字创新过程中要采取合理的契约引导方式规定双方合作事项细则,并就不当行为应承担的后果给予说明,完善契约治理方式,不能由于数字创新的急迫性而仓促开展合作,造成不利影响。同时通过组织间人员活动、技术交流、问题研讨等方式增加双方的互动频率,增进双方互信。

(2) 建立公信保障机制与信息保密机制,有效降低数字领先企业与数字追随企业开放资源的市场风险。在合作过程中进行充分沟通,在双方一致的意向下形成资源开放方案,避免过度开放与无序开放造成的互信风险; 另外,应将双方开放资源纳入保护机制,订立竞业协议,防范合作一方恶意利用另一方外溢资源。同时加强技术保护,防范关键知识外溢。

(3) 数字追随企业慎选数字领先企业的合作伙伴并强化自身能力建设。在选择合作伙伴过程中,数字追随企业不仅要注重领先方的技术情况,更要考虑其知识外溢的可能性,尽量选择知识距离比较接近或者存在知识互补的领先企业进行合作,避免因过高的知识距离形成吸收障碍。同时,注重自身动态能力建设,特别是自身的知识吸收能力,及时察觉、识别关键知识,并利用吸收、掌握的关键知识实现创新,提升自身的市场竞争力。

(4) 公共管理部门应当利用自身管理与服务职能开展奖励创新的举措,并就数字企业合作形成“黑名单” 机制。对于协作中产生的创新成果可以通过政府购买、税收优惠等措施对创新进行鼓励,同时对恶意破坏合作的数字企业及时进行公示训诫,利用社会舆论监督抑制合作过程中的机会主义行为。